人教新课标版高一历史必修一第23课《新中国初期的外交》说课课件(29张)

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高一历史必修一第23课《新中国初期的外交》说课课件(29张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-18 16:06:20 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。

第23课新中国初期的外交一、教材分析 1:本课是第七单元的第一课,是新中国成立初期执行独立自主的外交政策的开始,在中国现代外交史上具有开篇的地位和作用,为以后我国外交事业的发展奠定了基础。学习本节内容有利于理解今天的中国外交和观察当今国际事务。主要内容介绍了从新中国外交的奠定时期,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策,取得了一定重要的外交成果,其中,和平共处五项原则在国际上产生深远影响,越来越得到国际社会的普遍赞同.

2:教材的两个显著的变化:

(1)删

(2)突出

把“和平共处五项基本原则”从“开拓外交新局面”这一子目中提取出来,作为一个单独的子目。

(1)删 国际环境

第二次世界大战以后,世界形势发生深刻变化,形成新的格局.首先,资本主义世界体系被严重的削弱了.除美国外各主要资本主义国家都在战争中受到严重创伤;其次,社会主义越出一个国家的范围,形成一个世界体系.欧洲、亚洲建立起许多人民民主国家,并和苏联一起形成社会主义阵营;第三,亚洲、非洲、拉丁美洲人民的民族解放活动日益高涨,许多国家摆脱了帝国主义的殖民枷锁,赢得了民族独立;第四,中国人民革命的胜利,冲破了帝国主义的东方战线,沉重打击了帝国主义,鼓舞了世界人民的反帝斗争和民主革命运动。这一时期国际关系最突出的特点,是社会主义和资本主义两大阵营的对立和激烈斗争。

团结世界各国人民

新中国对半殖民地国家,对资本主义国家人民都积极争取,以巩固和发展和平力量,扩大中华人民共和国的国际影响。

因此,从教材的编排来看,编者的意图是非常明显的,这是一节需要充分体现新课改理念的课。

首先,原来需要死记硬背的国际环境这一部分删掉,可以解决学生对课本的依赖,改变以往的老师出问题-学生找答案-老师念答案-学生划记号的单一模式,学生必须参与到教学中才能获取答案。

第二点,把独立自主的和平外交方针中第四点内容团结各国人民删掉,避免让学生产生疑惑到底是要“一边倒”还是要团结全国各国人民。

第三点,单独提取“和平共处五项原则”作为一个子目。更加突出其是我国外交政策走向成熟的标志,重点在于此政策对于我国甚至是世界的意义。 教学重点和难点分析

1、重点:

独立自主的和平外交方针;和平共处五项原则的提出。

2、难点:

建国初,复杂的国内国际形势对指定外交方针的影响。

二、教学目标

(一) 知识与技能

1、结合二战后世界形势的特点,掌握新中国的外交政策及外交方针的主要内容,分析当时外交方针、政策制定的原因,培养学生分析理解历史问题的能力。

2.通过对新旧中国外交的比较,探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别,提高分析比较历史事实的能力。

3.掌握周恩来提出的和平共处五项原则及日内瓦会议和万隆会议的有关知识,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义,以及周恩来在万隆会议上提出“求同存异”方针的作用。

(二)过程与方法

1、阅读相关材料(文字、图片、影象等),提高历史阅读能力,从材料中获取有效信息,借助形象思维分析思考,以感知历史。

2、通过对建国初期外交方针、和平共处五项原则、万隆会议等基本内容的学习,学会分析外交政策出台的原因,学会概括归纳建国初期取得的外交成就。

(三)情感、态度与价值观

1、新中国坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,让人民感受到了“站起来了”的自豪,显示了中国人民的民族精神。

2、和平共处五项原则、“求同存异”方针是中国对世界外交的贡献,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩序作出了重要贡献;步入世界外交舞台并发挥积极作用,表明新中国国际地位的提高,进一步增强学生的民族自豪感。三、教学方法1.讲述法:运用于在教学中学生比较难于理解的问题中。

2.比较法:通过对不同历史时间的比较加深学生对新中国外交政策的理解。

3.启发式教学法:教学过程中,教师围绕教学内容,创设一些思维课题,让学生思考后回答。

4.讨论法:在教学过程中,特别是对于一些开放性课题,需要学生分组讨论来分析论证。

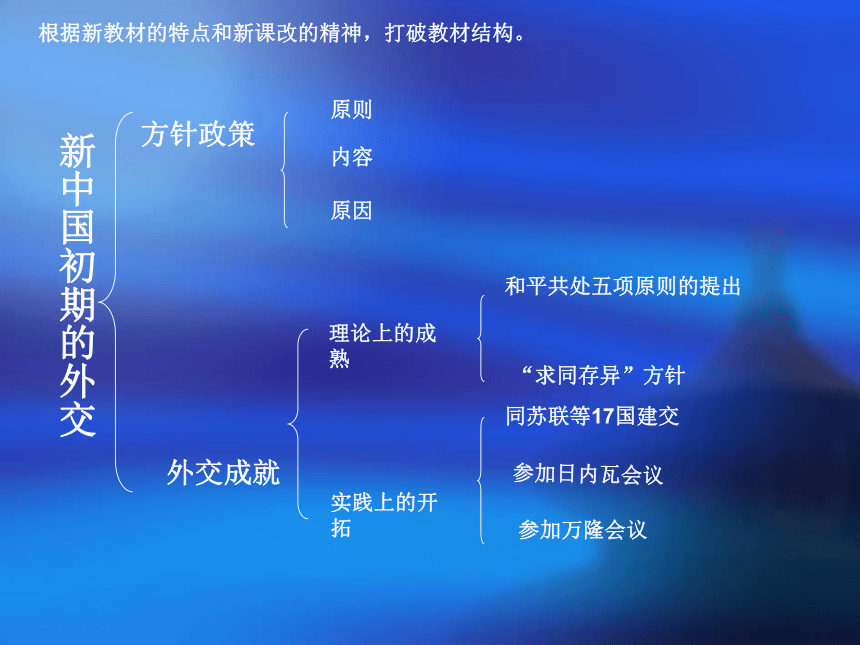

5.创设课堂思维情境:在教师教学过程中,充分运用现代多媒体教学手段,加强直观教学,创设课堂思维情境,让学生置身于当时的历史大环境之下。(1949-1955)新中国初期的外交中华人民共和国外交部大楼第23课新中国初期的外交方针政策外交成就原则内容原因理论上的成熟实践上的开拓和平共处五项原则的提出“求同存异”方针同苏联等17国建交参加日内瓦会议参加万隆会议 根据新教材的特点和新课改的精神,打破教材结构。

1.根据学情安排教学方法。

学情:第一部分的内容学生在初中已经学习过,有一定的基础.并且课本上能够找到基本的知识点,所以这一部分把所要掌握的知识点问题摆出来让学生带这问题去阅读课本,然后老师稍加点拨和总结。

1、新中国初期的外交方针是什么?2、为什么要制定这样的外交方针?一、独立自主的和平外交方针

(1)“另起炉灶”

(2)“打扫干净屋子再请客”

(3)“一边倒”

2.主要内容一、独立自主的和平外交方针(1)国家性质:

中共领导的人民民主专政国家

(2)国际环境:

●两大阵营的对立和斗争

●美国对中国敌视和孤立

(3)国家利益:

巩固政权、打破封锁、

维护主权、保卫和平

3.制定原因思考对比旧中国外交和新中国外交的方针政策有什么区别?原因是什么?通过对比能认识到什么?(目的在于让学生了解不同历史时期对于外交政策的影响,加深对新中国外交政策的理解。) 旧外交是屈辱的外交,新外交是独立的外交。

原因:略

通过对比我们可以认识到:

1.落后就要挨打,弱国就被强食,弱国无外交。

2.社会制度落后必然导致外交的失败。

3.誓死捍卫国家主权,提高综合国力是国家外交的后盾。

二、新中国初期的外交成就(一)理论上的成熟

(1)和平共处五项原则

(2)求同存异原则(二)实践上的开拓 这一部分的内容由学生自主讨论学习为主,充分的发挥学生的主体地位。

创设情境,提问:如果你是中国的外交发言人,现在要召开新闻发布会。你怎么向全世界人民介绍我们建国以来到50年代中期所取得的外交成就?

1. 同苏联等十七国建交(1949-1950)2. 第一次以世界五大国的地 位参 加日内瓦会议(1954)实践上的开拓互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处内容意义①标志着新中国外交政策的成熟

②成为解决国与国之间问题的基本准则和平共处五项原则1949年12月,毛泽东主席访问苏联。图为抵达莫斯科车站时的情景。这是新中国最高领导人的首次出访。

1950.2.14《中苏友好同盟互助条约》的签定参加日内瓦会议的周恩

来 1. 同苏联等十七国建交(1949-1950)2. 第一次以世界五大国的地 位参 加日内瓦会议(1954)3. 参加万隆会议,加强了中国与亚非国家的联系(1955)二、新中国初期的外交成就 问题探究中国代表团在万隆会议上提出了什么方针? 对会议起了怎样的作用?都曾沦为殖民地半殖民地;都面临着维护民族独立和发展民族经济的任务异:社会制度、思想意识、文化传统、宗教信仰等“求同存异”的方针中,“同”是指什么?“异”又是指什么? 请思考:同:课后总结

梳理线索国家

利益国家

性质国际

环境 外 交 成 就理论上的成熟实践上的开拓新中国初期的外交独立自主的和平外交方针

新中国第一次以世界五大

国地位参加的国际会议是

A、亚非会议

B、第26界联大

C、日内瓦会议

D、不结盟国家首脑会议

本课测评1950年除夕,上海《新民报》报道:“毛主席和斯大林元帅给我们带来了礼物,教我们全国人民在大年夜欢欢喜喜高高兴兴过个年。” 文中的礼物是

A.苏共将派代表到西柏坡

B.签订《中苏友好同盟互助条约》

C.苏联支持中国抗美援朝

D.苏联援助中国实施“一五”计划

本课测评感受周总理的外交智慧和人格魅力拓展知识,学史有感 “求同存异”的方针在当前的国际关系中还适用吗?“求同存异”的观点在我们的人际交往中适用吗?请同学们课后查阅相关资料,围绕这两个问题写一篇体会

第23课新中国初期的外交一、教材分析 1:本课是第七单元的第一课,是新中国成立初期执行独立自主的外交政策的开始,在中国现代外交史上具有开篇的地位和作用,为以后我国外交事业的发展奠定了基础。学习本节内容有利于理解今天的中国外交和观察当今国际事务。主要内容介绍了从新中国外交的奠定时期,打破了帝国主义孤立封锁中国的政策,取得了一定重要的外交成果,其中,和平共处五项原则在国际上产生深远影响,越来越得到国际社会的普遍赞同.

2:教材的两个显著的变化:

(1)删

(2)突出

把“和平共处五项基本原则”从“开拓外交新局面”这一子目中提取出来,作为一个单独的子目。

(1)删 国际环境

第二次世界大战以后,世界形势发生深刻变化,形成新的格局.首先,资本主义世界体系被严重的削弱了.除美国外各主要资本主义国家都在战争中受到严重创伤;其次,社会主义越出一个国家的范围,形成一个世界体系.欧洲、亚洲建立起许多人民民主国家,并和苏联一起形成社会主义阵营;第三,亚洲、非洲、拉丁美洲人民的民族解放活动日益高涨,许多国家摆脱了帝国主义的殖民枷锁,赢得了民族独立;第四,中国人民革命的胜利,冲破了帝国主义的东方战线,沉重打击了帝国主义,鼓舞了世界人民的反帝斗争和民主革命运动。这一时期国际关系最突出的特点,是社会主义和资本主义两大阵营的对立和激烈斗争。

团结世界各国人民

新中国对半殖民地国家,对资本主义国家人民都积极争取,以巩固和发展和平力量,扩大中华人民共和国的国际影响。

因此,从教材的编排来看,编者的意图是非常明显的,这是一节需要充分体现新课改理念的课。

首先,原来需要死记硬背的国际环境这一部分删掉,可以解决学生对课本的依赖,改变以往的老师出问题-学生找答案-老师念答案-学生划记号的单一模式,学生必须参与到教学中才能获取答案。

第二点,把独立自主的和平外交方针中第四点内容团结各国人民删掉,避免让学生产生疑惑到底是要“一边倒”还是要团结全国各国人民。

第三点,单独提取“和平共处五项原则”作为一个子目。更加突出其是我国外交政策走向成熟的标志,重点在于此政策对于我国甚至是世界的意义。 教学重点和难点分析

1、重点:

独立自主的和平外交方针;和平共处五项原则的提出。

2、难点:

建国初,复杂的国内国际形势对指定外交方针的影响。

二、教学目标

(一) 知识与技能

1、结合二战后世界形势的特点,掌握新中国的外交政策及外交方针的主要内容,分析当时外交方针、政策制定的原因,培养学生分析理解历史问题的能力。

2.通过对新旧中国外交的比较,探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别,提高分析比较历史事实的能力。

3.掌握周恩来提出的和平共处五项原则及日内瓦会议和万隆会议的有关知识,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义,以及周恩来在万隆会议上提出“求同存异”方针的作用。

(二)过程与方法

1、阅读相关材料(文字、图片、影象等),提高历史阅读能力,从材料中获取有效信息,借助形象思维分析思考,以感知历史。

2、通过对建国初期外交方针、和平共处五项原则、万隆会议等基本内容的学习,学会分析外交政策出台的原因,学会概括归纳建国初期取得的外交成就。

(三)情感、态度与价值观

1、新中国坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,让人民感受到了“站起来了”的自豪,显示了中国人民的民族精神。

2、和平共处五项原则、“求同存异”方针是中国对世界外交的贡献,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩序作出了重要贡献;步入世界外交舞台并发挥积极作用,表明新中国国际地位的提高,进一步增强学生的民族自豪感。三、教学方法1.讲述法:运用于在教学中学生比较难于理解的问题中。

2.比较法:通过对不同历史时间的比较加深学生对新中国外交政策的理解。

3.启发式教学法:教学过程中,教师围绕教学内容,创设一些思维课题,让学生思考后回答。

4.讨论法:在教学过程中,特别是对于一些开放性课题,需要学生分组讨论来分析论证。

5.创设课堂思维情境:在教师教学过程中,充分运用现代多媒体教学手段,加强直观教学,创设课堂思维情境,让学生置身于当时的历史大环境之下。(1949-1955)新中国初期的外交中华人民共和国外交部大楼第23课新中国初期的外交方针政策外交成就原则内容原因理论上的成熟实践上的开拓和平共处五项原则的提出“求同存异”方针同苏联等17国建交参加日内瓦会议参加万隆会议 根据新教材的特点和新课改的精神,打破教材结构。

1.根据学情安排教学方法。

学情:第一部分的内容学生在初中已经学习过,有一定的基础.并且课本上能够找到基本的知识点,所以这一部分把所要掌握的知识点问题摆出来让学生带这问题去阅读课本,然后老师稍加点拨和总结。

1、新中国初期的外交方针是什么?2、为什么要制定这样的外交方针?一、独立自主的和平外交方针

(1)“另起炉灶”

(2)“打扫干净屋子再请客”

(3)“一边倒”

2.主要内容一、独立自主的和平外交方针(1)国家性质:

中共领导的人民民主专政国家

(2)国际环境:

●两大阵营的对立和斗争

●美国对中国敌视和孤立

(3)国家利益:

巩固政权、打破封锁、

维护主权、保卫和平

3.制定原因思考对比旧中国外交和新中国外交的方针政策有什么区别?原因是什么?通过对比能认识到什么?(目的在于让学生了解不同历史时期对于外交政策的影响,加深对新中国外交政策的理解。) 旧外交是屈辱的外交,新外交是独立的外交。

原因:略

通过对比我们可以认识到:

1.落后就要挨打,弱国就被强食,弱国无外交。

2.社会制度落后必然导致外交的失败。

3.誓死捍卫国家主权,提高综合国力是国家外交的后盾。

二、新中国初期的外交成就(一)理论上的成熟

(1)和平共处五项原则

(2)求同存异原则(二)实践上的开拓 这一部分的内容由学生自主讨论学习为主,充分的发挥学生的主体地位。

创设情境,提问:如果你是中国的外交发言人,现在要召开新闻发布会。你怎么向全世界人民介绍我们建国以来到50年代中期所取得的外交成就?

1. 同苏联等十七国建交(1949-1950)2. 第一次以世界五大国的地 位参 加日内瓦会议(1954)实践上的开拓互相尊重主权和领土完整

互不侵犯

互不干涉内政

平等互利

和平共处内容意义①标志着新中国外交政策的成熟

②成为解决国与国之间问题的基本准则和平共处五项原则1949年12月,毛泽东主席访问苏联。图为抵达莫斯科车站时的情景。这是新中国最高领导人的首次出访。

1950.2.14《中苏友好同盟互助条约》的签定参加日内瓦会议的周恩

来 1. 同苏联等十七国建交(1949-1950)2. 第一次以世界五大国的地 位参 加日内瓦会议(1954)3. 参加万隆会议,加强了中国与亚非国家的联系(1955)二、新中国初期的外交成就 问题探究中国代表团在万隆会议上提出了什么方针? 对会议起了怎样的作用?都曾沦为殖民地半殖民地;都面临着维护民族独立和发展民族经济的任务异:社会制度、思想意识、文化传统、宗教信仰等“求同存异”的方针中,“同”是指什么?“异”又是指什么? 请思考:同:课后总结

梳理线索国家

利益国家

性质国际

环境 外 交 成 就理论上的成熟实践上的开拓新中国初期的外交独立自主的和平外交方针

新中国第一次以世界五大

国地位参加的国际会议是

A、亚非会议

B、第26界联大

C、日内瓦会议

D、不结盟国家首脑会议

本课测评1950年除夕,上海《新民报》报道:“毛主席和斯大林元帅给我们带来了礼物,教我们全国人民在大年夜欢欢喜喜高高兴兴过个年。” 文中的礼物是

A.苏共将派代表到西柏坡

B.签订《中苏友好同盟互助条约》

C.苏联支持中国抗美援朝

D.苏联援助中国实施“一五”计划

本课测评感受周总理的外交智慧和人格魅力拓展知识,学史有感 “求同存异”的方针在当前的国际关系中还适用吗?“求同存异”的观点在我们的人际交往中适用吗?请同学们课后查阅相关资料,围绕这两个问题写一篇体会

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局