人教版历史必修一第四单元15《国共的十年对峙》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版历史必修一第四单元15《国共的十年对峙》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-21 14:00:06 | ||

图片预览

文档简介

15《国共的十年对峙》教学设计

第一部分:基本说明

1.教学模块:高中历史必修1

2.任教年级:高一

3.教材版本:人教版

4.课时安排:1课时(40分钟)

第二部分:课前分析

1.教材分析

本课是人教版高中历史必修一政治文明史第四单元《近代中国反侵略、求民主的潮流》的第15课,这在初中八年级历史上册当中相关内容有两课即《星星之火,可以燎原》和《红军不怕远征难》,这“十年对峙”属于国共第一次合作破裂到第二次合作形成的过渡期。本课从南昌起义、土地革命和红军长征三方面对国共两党对峙做了基本介绍,看似仅是“求民主”,实际上还有隐性“第三者”日本,即有“反侵略”。本课上承14课《新民主主义革命的崛起》,下启15课《抗日战争》,在阶级矛盾与民族矛盾并存的同时,中日民族矛盾逐渐上升为国内最主要矛盾。由此可见,本课在本单元中的地位举足轻重。

2.学情分析

高一的学生比较活泼好动,学习热情和积极性较高,且经过半个学期以来的学习,已初步具备自主学习、合作探究的能力。但是由于我省初中历史属于开卷考试科目,导致学生基础知识储备不足,加之我校学生基础普遍较差,在一定程度上给教学带来困惑、难度。

3.设计思路

将宏观历史课程三维目标转化为微观课时目标,引导学生自主独立与合作探究学习,努力做到四动(口动、手动、脑动、心动),培养他们观察、分析、表达历史的能力。为此,不求对课文面面俱到,而是大胆取舍地将教学内容整合后细化为具体的五项任务即“标题解读”、“牵线搭桥”、“看图说话”、“史料解读”和“畅所欲言”来组织教学活动,避免对初中历史相关内容的简单过多重复。按照既定的目标逐步进行,既重视学生的“学”(主体地位),又不忽视教师的“教”(主导作用),从而在高度的师生互动中有效达成教学目标。

第三部分:内容设计

一、教学目标

1.口动与手动:结合图片、板书说出1927-1937年国共对峙特别是共产党方面的基本史实如南昌起义、土地革命和长征等,理清这段历史发展线索,并准确描述和比较历史事件;

2.脑动与心动:根据文字、视频思考并理解工农武装割据思想与实践以及重大历史事件如南昌起义、遵义会议及长征等的历史背景或意义,体会中共革命道路探索的艰辛与英勇。

二、教学重难点

1.重点:南昌起义、遵义会议及长征的历史背景、地位与意义;

2.难点:工农武装割据思想与实践、长征的背景、遵义会议的转折意义。

三、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

对学生活动的观察和考查及设计意图

新课导入3’

1.PPT展示一幅宽敞大路的风景图。教师:同学们看到了什么?2.PPT出示三句话:①走自己的路,让别人说去吧!(俗语)②世上本没有路,走的人多了,也便成了路。(鲁迅)③敢问路在何方?路在脚下!(《西游记》片尾曲)教师:这三句话告诉我们,路该怎么走?3.教师:在前面的学习中,我们知道为了救国图存,中国的地主阶级、农民阶级和资产阶级等都尝试着各种各样的道路,但均以失败而告终,行不通!那么“初生牛犊”的中国共产党在国民大革命失败之后走出了一条怎样的路呢?这是不是一条自主、依靠人民、脚踏实地的路呢?让我们一起来学习今天这一课解答这些疑惑。

1.学生应该能够看到并答出“路”。2.在老师引导下应该能得出类似如下结论:①自主;②依靠人民;③脚踏实地。3.学生在老师的讲述中回顾本单元前面几课中地主阶级的自救道路、农民阶级的爱国道路、资产阶级的改良道路和革命道路。

这个导入以一张赏心悦目的风景图片让学生舒缓心情,在心平气和的状态下融入到历史课堂之中。学生可以毫无压力地将自己直观看到的“路”回答出来,然后再结合老师出示的三句耳熟能详的有关“路”的语句,得出路该怎么走的结论。进而为老师言归正传做铺垫。

标题解读3’

PPT上打出本课标题《国共的十年对峙》。教师:针对课题中的一个核心词语“对峙”提出六个小问题(在PPT上打出来)What?Who?When?Where?Why?HOW?即“对峙”是什么意思?谁之间的“对峙”?在什么时间“对峙”?在哪“对峙”?为什么要“对峙”?怎么“对峙”?

学生根据预习或者初中所学的知识,应该解决前三个问题比较容易,但是对于后三个问题(范围、原因和形式)一时很难答得出来。

以课题的解读进行预习的反馈,若没预习也可让学生带着问题迅速浏览课文。通过回答情况,能大致了解学情,知道学生哪些问题比较清楚,哪些问题不太明白,这样接下来的教学活动可以做到有的放矢、游刃有余。

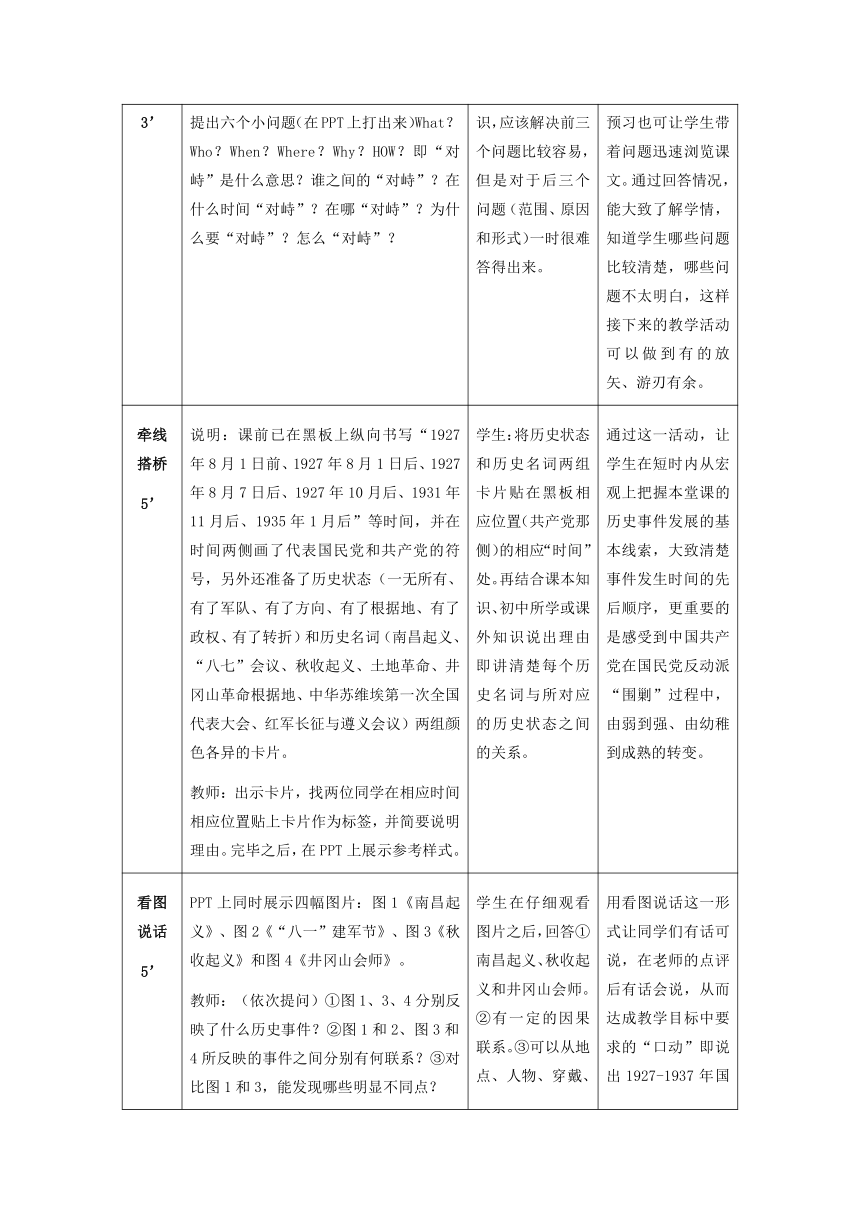

牵线搭桥5’

说明:课前已在黑板上纵向书写“1927年8月1日前、1927年8月1日后、1927年8月7日后、1927年10月后、1931年11月后、1935年1月后”等时间,并在时间两侧画了代表国民党和共产党的符号,另外还准备了历史状态(一无所有、有了军队、有了方向、有了根据地、有了政权、有了转折)和历史名词(南昌起义、“八七”会议、秋收起义、土地革命、井冈山革命根据地、中华苏维埃第一次全国代表大会、红军长征与遵义会议)两组颜色各异的卡片。教师:出示卡片,找两位同学在相应时间相应位置贴上卡片作为标签,并简要说明理由。完毕之后,在PPT上展示参考样式。

学生:将历史状态和历史名词两组卡片贴在黑板相应位置(共产党那侧)的相应“时间”处。再结合课本知识、初中所学或课外知识说出理由即讲清楚每个历史名词与所对应的历史状态之间的关系。

通过这一活动,让学生在短时内从宏观上把握本堂课的历史事件发展的基本线索,大致清楚事件发生时间的先后顺序,更重要的是感受到中国共产党在国民党反动派“围剿”过程中,由弱到强、由幼稚到成熟的转变。

看图说话5’

PPT上同时展示四幅图片:图1《南昌起义》、图2《“八一”建军节》、图3《秋收起义》和图4《井冈山会师》。教师:(依次提问)①图1、3、4分别反映了什么历史事件?②图1和2、图3和4所反映的事件之间分别有何联系?③对比图1和3,能发现哪些明显不同点?

学生在仔细观看图片之后,回答①南昌起义、秋收起义和井冈山会师。②有一定的因果联系。③可以从地点、人物、穿戴、军旗等方面进行比较找出不同。

用看图说话这一形式让同学们有话可说,在老师的点评后有话会说,从而达成教学目标中要求的“口动”即说出1927-1937年国共对峙基本史实并准确描述和比较历史事件。

史料解读15’

教师:在PPT上依次展示以下材料和问题材料一:一九二七年八月一日发生了无产阶级政党一一共产党领导的南昌暴动,这一暴动是反帝的土地革命的开始,是英勇的工农红军的来源。中国工农红军在历年的艰苦战争中,打破了帝国主义国民党的历次进攻,根本动摇了帝国主义国民党在中国的统治,已成了革命高涨的基本杠杆之一,成了中国劳苦群众革命斗争的组织者,是彻底进行民族革命战争的主力。本委员会为纪念南昌暴动的胜利与红军成立,特定自一九三三年起每年八月一日为中国工农红军成立纪念日。——《关于决定“八一”为中国工农红军成立纪念日》(1933年中央革命军事委员会发布命令)问题1:据材料并结合课本内容,分条概括南昌起义的伟大历史意义。材料二:井冈山革命根据地全盛期形势图(图略)问题2:读图并结合课本知识分析中共为什么选择在井冈山建立革命根据地?材料三:①如果我们能够普遍彻底地解决土地问题我们就获得了足以战胜一切敌人的最基本的条件。——毛泽东选集《关于目前国际形势的几点估计》②军事“围剿”和经济封锁,是国民党当局用来对付根据地军民的两个主要手段。军事“围剿”是“杀死政策”,经济封锁是“饿死政策”。在这种情况下,只有积极进行根据地的经济建设,才能打破敌人的封锁,稳定并改善人民的生活,为进行反“围剿”斗争准备比较好的群众基础和必要的物质条件。——《中国共产党的历史(第一卷)上册》问题3:据材料并结合课本知识分析,中共是如何巩固革命根据地的?材料四:1934年7月,在中央苏区第五次反“围剿”作战接连失利,苏区形势极其严峻的情况下,中共中央、中华苏维埃共和国中央政府人民委员会和中央革命军事委员会决定,以中国工农红军第七军团组成北上抗日先遣队,挺进到闽浙赣皖边地区,开展抗日救亡运动,发展游击战争,创建新苏区,以“吸引蒋敌将其兵力从中央苏区调回一部到其后方去”,减轻中央苏区的压力,配合中央红军主力,粉碎敌人第五次“围剿”。——《中国工农红军长征史》问题4:据材料分析红军长征的背景。材料五:播放《遵义会议》的视频问题5:看完这段视频,谈谈你对遵义会议在我党历史上转折意义的认识。

学生认真阅读材料并思考后回答:(参考答案)1.①打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪,动摇了国民党反动统治;②标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始;③成为后来中国工农红军成立纪念日和中国人民解放军的建军节。2.①地处湘赣边界罗霄山脉中段,介于湖南和江西多县之交。崇山峻岭,地势险要,进可攻,退可守。②离中心城市较远,交通不便,国民党统治力量薄弱。③农产品丰富便于筹粮筹款。④大革命时期,该地区建立了党组织和农民自卫军,群众基础较好。3.工农武装割据思想:①土地革命;②根据地建设;③武装斗争。4.①日本帝国主义加紧对中国侵略,全国抗日救亡运动不断高涨,中日民族矛盾逐渐上升;②博古为代表的临时中央实行“左”倾冒险主义战略指导,使红军第五次反“围剿”失败,被迫进行战略转移。5.①遵义会议结束了“左”倾错误在中央的统治;②事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导;③挽救了红军,挽救了党,挽救了中国革命。

指导学生学会阅读材料、分析材料、概括材料。将学生分为六个小组,其中五组每组负责一则材料的解读,留下一组负责最终点评。在合作中提高效率,快速准备的把握材料,从而在有限时间内完成各组对材料的解读、问题的解答。这一部分可以达成教学目标中的“脑动”即根据文字、视频思考并理解工农武装割据思想与实践以及重大历史事件如南昌起义、遵义会议及长征等的历史背景或意义。

畅所欲言5’

通过本课时的学习,我们看到了中国共产党一步一个脚印探索到了一条道路,从中你有哪些感悟或者启示呢?可以就长征精神或者联系自己的生活学习实际谈谈。

可从艰苦奋斗、积极乐观、团结合作、顾全大局等角度阐述。

加深对“长征精神”内涵的理解,从而达成教学目标中的“心动”即体会中共革命道路探索的艰辛与英勇。

课堂小结4’

在PPT上出示十八大报告部分内容:道路关乎党的命脉,关乎国家前途、民族命运、人民幸福。在中国这样一个经济文化十分落后的国家探索民族复兴道路,是极为艰巨的任务。九十多年来,我们党紧紧依靠人民,把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来,独立自主走自己的路,历经千辛万苦,付出各种代价,取得革命建设改革伟大胜利,开创和发展了中国特色社会主义,从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运。教师:请同学们根据本课学习内容,举例论证“报告”中划线部分的文字。

学生抓住“报告”中的关键性词语,以本课学习的史实论证划线文字的结论。

做到收尾呼应,实际上是用本课学习内容论证“新课导入”时概括出的①自主;②依靠人民;③脚踏实地。初步培养学生论从史出,史论结合能力。

四、板书设计

(以共产党方面为主线梳理)

五、作业布置(略)

六、设计反思

本课的设计重视将课程内容“目标化”、“问题化”,因学定教,引导学生在问题情境中寻找和解决问题,自始至终让学生有事可做、做了可测。整个教学过程将学生独立思考的静与合作探究的动相结合,尽可能关注到每一位学生的口动、手动、脑动、心动,从而有效达成知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标。在教师的积极引导下,努力让学生自觉地将课本内容与社会生活紧密结合,深化对多学知识的理解与把握,从而不断实现认识上的升华与超越。

在具体处理教材的过程中,为了避免对初中历史知识简单的重复,尽管做到了从“教教材”到“用教材”的转变,但是这种大胆取舍显得不够协调、妥当,比如南昌起义、遵义会议的背景这两个比较重要的问题被忽略了,长征的意义被弱化。另外,选取的五则材料容量过大,需要阅读和思考的时间显得紧张,这或多多少影响预期的效果。总之,这样一节课用一课时来处理,深感力不从心!

会师

第一个红色中央政府

长征

决定

召开

第一支人民军队

南昌起义

会师

中国共产党

八七会议

秋收起义

第一个农村革命根据地

井冈山革命根据地

()

其他

根据地

其他

根据地

中华苏维埃共和国临时中央政府

遵义会议

第一部分:基本说明

1.教学模块:高中历史必修1

2.任教年级:高一

3.教材版本:人教版

4.课时安排:1课时(40分钟)

第二部分:课前分析

1.教材分析

本课是人教版高中历史必修一政治文明史第四单元《近代中国反侵略、求民主的潮流》的第15课,这在初中八年级历史上册当中相关内容有两课即《星星之火,可以燎原》和《红军不怕远征难》,这“十年对峙”属于国共第一次合作破裂到第二次合作形成的过渡期。本课从南昌起义、土地革命和红军长征三方面对国共两党对峙做了基本介绍,看似仅是“求民主”,实际上还有隐性“第三者”日本,即有“反侵略”。本课上承14课《新民主主义革命的崛起》,下启15课《抗日战争》,在阶级矛盾与民族矛盾并存的同时,中日民族矛盾逐渐上升为国内最主要矛盾。由此可见,本课在本单元中的地位举足轻重。

2.学情分析

高一的学生比较活泼好动,学习热情和积极性较高,且经过半个学期以来的学习,已初步具备自主学习、合作探究的能力。但是由于我省初中历史属于开卷考试科目,导致学生基础知识储备不足,加之我校学生基础普遍较差,在一定程度上给教学带来困惑、难度。

3.设计思路

将宏观历史课程三维目标转化为微观课时目标,引导学生自主独立与合作探究学习,努力做到四动(口动、手动、脑动、心动),培养他们观察、分析、表达历史的能力。为此,不求对课文面面俱到,而是大胆取舍地将教学内容整合后细化为具体的五项任务即“标题解读”、“牵线搭桥”、“看图说话”、“史料解读”和“畅所欲言”来组织教学活动,避免对初中历史相关内容的简单过多重复。按照既定的目标逐步进行,既重视学生的“学”(主体地位),又不忽视教师的“教”(主导作用),从而在高度的师生互动中有效达成教学目标。

第三部分:内容设计

一、教学目标

1.口动与手动:结合图片、板书说出1927-1937年国共对峙特别是共产党方面的基本史实如南昌起义、土地革命和长征等,理清这段历史发展线索,并准确描述和比较历史事件;

2.脑动与心动:根据文字、视频思考并理解工农武装割据思想与实践以及重大历史事件如南昌起义、遵义会议及长征等的历史背景或意义,体会中共革命道路探索的艰辛与英勇。

二、教学重难点

1.重点:南昌起义、遵义会议及长征的历史背景、地位与意义;

2.难点:工农武装割据思想与实践、长征的背景、遵义会议的转折意义。

三、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

对学生活动的观察和考查及设计意图

新课导入3’

1.PPT展示一幅宽敞大路的风景图。教师:同学们看到了什么?2.PPT出示三句话:①走自己的路,让别人说去吧!(俗语)②世上本没有路,走的人多了,也便成了路。(鲁迅)③敢问路在何方?路在脚下!(《西游记》片尾曲)教师:这三句话告诉我们,路该怎么走?3.教师:在前面的学习中,我们知道为了救国图存,中国的地主阶级、农民阶级和资产阶级等都尝试着各种各样的道路,但均以失败而告终,行不通!那么“初生牛犊”的中国共产党在国民大革命失败之后走出了一条怎样的路呢?这是不是一条自主、依靠人民、脚踏实地的路呢?让我们一起来学习今天这一课解答这些疑惑。

1.学生应该能够看到并答出“路”。2.在老师引导下应该能得出类似如下结论:①自主;②依靠人民;③脚踏实地。3.学生在老师的讲述中回顾本单元前面几课中地主阶级的自救道路、农民阶级的爱国道路、资产阶级的改良道路和革命道路。

这个导入以一张赏心悦目的风景图片让学生舒缓心情,在心平气和的状态下融入到历史课堂之中。学生可以毫无压力地将自己直观看到的“路”回答出来,然后再结合老师出示的三句耳熟能详的有关“路”的语句,得出路该怎么走的结论。进而为老师言归正传做铺垫。

标题解读3’

PPT上打出本课标题《国共的十年对峙》。教师:针对课题中的一个核心词语“对峙”提出六个小问题(在PPT上打出来)What?Who?When?Where?Why?HOW?即“对峙”是什么意思?谁之间的“对峙”?在什么时间“对峙”?在哪“对峙”?为什么要“对峙”?怎么“对峙”?

学生根据预习或者初中所学的知识,应该解决前三个问题比较容易,但是对于后三个问题(范围、原因和形式)一时很难答得出来。

以课题的解读进行预习的反馈,若没预习也可让学生带着问题迅速浏览课文。通过回答情况,能大致了解学情,知道学生哪些问题比较清楚,哪些问题不太明白,这样接下来的教学活动可以做到有的放矢、游刃有余。

牵线搭桥5’

说明:课前已在黑板上纵向书写“1927年8月1日前、1927年8月1日后、1927年8月7日后、1927年10月后、1931年11月后、1935年1月后”等时间,并在时间两侧画了代表国民党和共产党的符号,另外还准备了历史状态(一无所有、有了军队、有了方向、有了根据地、有了政权、有了转折)和历史名词(南昌起义、“八七”会议、秋收起义、土地革命、井冈山革命根据地、中华苏维埃第一次全国代表大会、红军长征与遵义会议)两组颜色各异的卡片。教师:出示卡片,找两位同学在相应时间相应位置贴上卡片作为标签,并简要说明理由。完毕之后,在PPT上展示参考样式。

学生:将历史状态和历史名词两组卡片贴在黑板相应位置(共产党那侧)的相应“时间”处。再结合课本知识、初中所学或课外知识说出理由即讲清楚每个历史名词与所对应的历史状态之间的关系。

通过这一活动,让学生在短时内从宏观上把握本堂课的历史事件发展的基本线索,大致清楚事件发生时间的先后顺序,更重要的是感受到中国共产党在国民党反动派“围剿”过程中,由弱到强、由幼稚到成熟的转变。

看图说话5’

PPT上同时展示四幅图片:图1《南昌起义》、图2《“八一”建军节》、图3《秋收起义》和图4《井冈山会师》。教师:(依次提问)①图1、3、4分别反映了什么历史事件?②图1和2、图3和4所反映的事件之间分别有何联系?③对比图1和3,能发现哪些明显不同点?

学生在仔细观看图片之后,回答①南昌起义、秋收起义和井冈山会师。②有一定的因果联系。③可以从地点、人物、穿戴、军旗等方面进行比较找出不同。

用看图说话这一形式让同学们有话可说,在老师的点评后有话会说,从而达成教学目标中要求的“口动”即说出1927-1937年国共对峙基本史实并准确描述和比较历史事件。

史料解读15’

教师:在PPT上依次展示以下材料和问题材料一:一九二七年八月一日发生了无产阶级政党一一共产党领导的南昌暴动,这一暴动是反帝的土地革命的开始,是英勇的工农红军的来源。中国工农红军在历年的艰苦战争中,打破了帝国主义国民党的历次进攻,根本动摇了帝国主义国民党在中国的统治,已成了革命高涨的基本杠杆之一,成了中国劳苦群众革命斗争的组织者,是彻底进行民族革命战争的主力。本委员会为纪念南昌暴动的胜利与红军成立,特定自一九三三年起每年八月一日为中国工农红军成立纪念日。——《关于决定“八一”为中国工农红军成立纪念日》(1933年中央革命军事委员会发布命令)问题1:据材料并结合课本内容,分条概括南昌起义的伟大历史意义。材料二:井冈山革命根据地全盛期形势图(图略)问题2:读图并结合课本知识分析中共为什么选择在井冈山建立革命根据地?材料三:①如果我们能够普遍彻底地解决土地问题我们就获得了足以战胜一切敌人的最基本的条件。——毛泽东选集《关于目前国际形势的几点估计》②军事“围剿”和经济封锁,是国民党当局用来对付根据地军民的两个主要手段。军事“围剿”是“杀死政策”,经济封锁是“饿死政策”。在这种情况下,只有积极进行根据地的经济建设,才能打破敌人的封锁,稳定并改善人民的生活,为进行反“围剿”斗争准备比较好的群众基础和必要的物质条件。——《中国共产党的历史(第一卷)上册》问题3:据材料并结合课本知识分析,中共是如何巩固革命根据地的?材料四:1934年7月,在中央苏区第五次反“围剿”作战接连失利,苏区形势极其严峻的情况下,中共中央、中华苏维埃共和国中央政府人民委员会和中央革命军事委员会决定,以中国工农红军第七军团组成北上抗日先遣队,挺进到闽浙赣皖边地区,开展抗日救亡运动,发展游击战争,创建新苏区,以“吸引蒋敌将其兵力从中央苏区调回一部到其后方去”,减轻中央苏区的压力,配合中央红军主力,粉碎敌人第五次“围剿”。——《中国工农红军长征史》问题4:据材料分析红军长征的背景。材料五:播放《遵义会议》的视频问题5:看完这段视频,谈谈你对遵义会议在我党历史上转折意义的认识。

学生认真阅读材料并思考后回答:(参考答案)1.①打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪,动摇了国民党反动统治;②标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始;③成为后来中国工农红军成立纪念日和中国人民解放军的建军节。2.①地处湘赣边界罗霄山脉中段,介于湖南和江西多县之交。崇山峻岭,地势险要,进可攻,退可守。②离中心城市较远,交通不便,国民党统治力量薄弱。③农产品丰富便于筹粮筹款。④大革命时期,该地区建立了党组织和农民自卫军,群众基础较好。3.工农武装割据思想:①土地革命;②根据地建设;③武装斗争。4.①日本帝国主义加紧对中国侵略,全国抗日救亡运动不断高涨,中日民族矛盾逐渐上升;②博古为代表的临时中央实行“左”倾冒险主义战略指导,使红军第五次反“围剿”失败,被迫进行战略转移。5.①遵义会议结束了“左”倾错误在中央的统治;②事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导;③挽救了红军,挽救了党,挽救了中国革命。

指导学生学会阅读材料、分析材料、概括材料。将学生分为六个小组,其中五组每组负责一则材料的解读,留下一组负责最终点评。在合作中提高效率,快速准备的把握材料,从而在有限时间内完成各组对材料的解读、问题的解答。这一部分可以达成教学目标中的“脑动”即根据文字、视频思考并理解工农武装割据思想与实践以及重大历史事件如南昌起义、遵义会议及长征等的历史背景或意义。

畅所欲言5’

通过本课时的学习,我们看到了中国共产党一步一个脚印探索到了一条道路,从中你有哪些感悟或者启示呢?可以就长征精神或者联系自己的生活学习实际谈谈。

可从艰苦奋斗、积极乐观、团结合作、顾全大局等角度阐述。

加深对“长征精神”内涵的理解,从而达成教学目标中的“心动”即体会中共革命道路探索的艰辛与英勇。

课堂小结4’

在PPT上出示十八大报告部分内容:道路关乎党的命脉,关乎国家前途、民族命运、人民幸福。在中国这样一个经济文化十分落后的国家探索民族复兴道路,是极为艰巨的任务。九十多年来,我们党紧紧依靠人民,把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来,独立自主走自己的路,历经千辛万苦,付出各种代价,取得革命建设改革伟大胜利,开创和发展了中国特色社会主义,从根本上改变了中国人民和中华民族的前途命运。教师:请同学们根据本课学习内容,举例论证“报告”中划线部分的文字。

学生抓住“报告”中的关键性词语,以本课学习的史实论证划线文字的结论。

做到收尾呼应,实际上是用本课学习内容论证“新课导入”时概括出的①自主;②依靠人民;③脚踏实地。初步培养学生论从史出,史论结合能力。

四、板书设计

(以共产党方面为主线梳理)

五、作业布置(略)

六、设计反思

本课的设计重视将课程内容“目标化”、“问题化”,因学定教,引导学生在问题情境中寻找和解决问题,自始至终让学生有事可做、做了可测。整个教学过程将学生独立思考的静与合作探究的动相结合,尽可能关注到每一位学生的口动、手动、脑动、心动,从而有效达成知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的三维目标。在教师的积极引导下,努力让学生自觉地将课本内容与社会生活紧密结合,深化对多学知识的理解与把握,从而不断实现认识上的升华与超越。

在具体处理教材的过程中,为了避免对初中历史知识简单的重复,尽管做到了从“教教材”到“用教材”的转变,但是这种大胆取舍显得不够协调、妥当,比如南昌起义、遵义会议的背景这两个比较重要的问题被忽略了,长征的意义被弱化。另外,选取的五则材料容量过大,需要阅读和思考的时间显得紧张,这或多多少影响预期的效果。总之,这样一节课用一课时来处理,深感力不从心!

会师

第一个红色中央政府

长征

决定

召开

第一支人民军队

南昌起义

会师

中国共产党

八七会议

秋收起义

第一个农村革命根据地

井冈山革命根据地

()

其他

根据地

其他

根据地

中华苏维埃共和国临时中央政府

遵义会议

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局