7 声音的产生 教学设计 (1)

图片预览

文档简介

7.

声音的产生

教学设计

课标分析:

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。

在探究活动中能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

课一开始,首先让学生欣赏各种优美的声音,在这样一个特定的情景中,让他们自行提出问题,进而民主地确定本节课要研究的问题“声音究竟是怎样产生的”?问题确立后,让学生自行设计出探究程序,并引导学生利用桌上的材料,自行经历探究“声音是怎样产生的”过程;然后让学生利用桌上材料去进一步充分感知体验“物体不振动,声音也就没有了”。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

通过探究活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,锻炼学生的实验操作能力和语音表达能力,并激发科学探究的热情。

教材分析:

声音存在于人们的日常生活中,与人们的生活息息相关,正因为如此,人类才不断探索声音的奥秘。本课是在学生已有生活经验的基础上,从制造声音、提出猜想、设计方案、进行探究实验、得出结论的顺序进行,让学生经历了科学探究的一般过程,从中发现问题,提出问题,并想办法解决问题,从而归纳概括出声音产生的原因。通过这个活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,产生科学探究的热情。

学情分析:

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

教学方法:学生自主探究和课件辅助教学

教学内容:青岛版教材五年级上册第二单元7.声音的产生

教学课时:1课时

教学目标:

1.能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。

2.

在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

3.

知道声音是由物体的振动产生的。

教学重点和难点:

教学重点:探究声音是由物体振动产生的过程。

教学难点:从多种事实中概括出物体发声的规律。

课前准备:

食品保鲜袋、钢皮尺、纸屑、音叉、皮筋、烧杯、水、鼓、水槽、气球

教学过程:

一、创设情景,提出问题:

1.找声音,谈感受:

师:播放一段美妙的音乐。今天我非常高兴,因为欣赏着美妙的音乐,又要和大家一起进行科学探究了。听了刚才的歌声,告诉大家,你有什么感受?

生:愉快、愉悦、心情舒畅、高兴。

师:那么下面我们再来听几组不同的声音。请同学们想一想:你听到了哪些声音?(播放课件上的声音)。

生:马叫声、孩子声、丛林中的鸟语、小河的流水声、等等

2.提出关于声音的问题:

师:正如同学们刚才所说的,我们每天都生活在充满声音的世界里,在不同的环境中,我们能听到不同的声音。正因为有了这些声音,我们每天的生活才会充满阳光,也正因为有了声音,我们人与人之间才可以互相表达思想,交流感情,声音对我们来说是太重要了。那么,关于声音,你有什么感兴趣的问题?

生:(我想知道:为什么会有声音?人为什么会听到声音?声音为什么有好多种?声音是怎样产生的?……)

师:看来同学们有这么多感兴趣的问题,那请同学们想一想:在这些问题中,你认为我们应该最先探究哪一个问题呢?

生:(应该先探究声音是怎样产生的,才能解决其它问题。)

3.引入新课:

师:这一节课就让我们一起走进奇妙的声音王国,去探索有关声音产生的奥秘。(师板书课题:声音的产生)

二、

利用材料,探究问题:

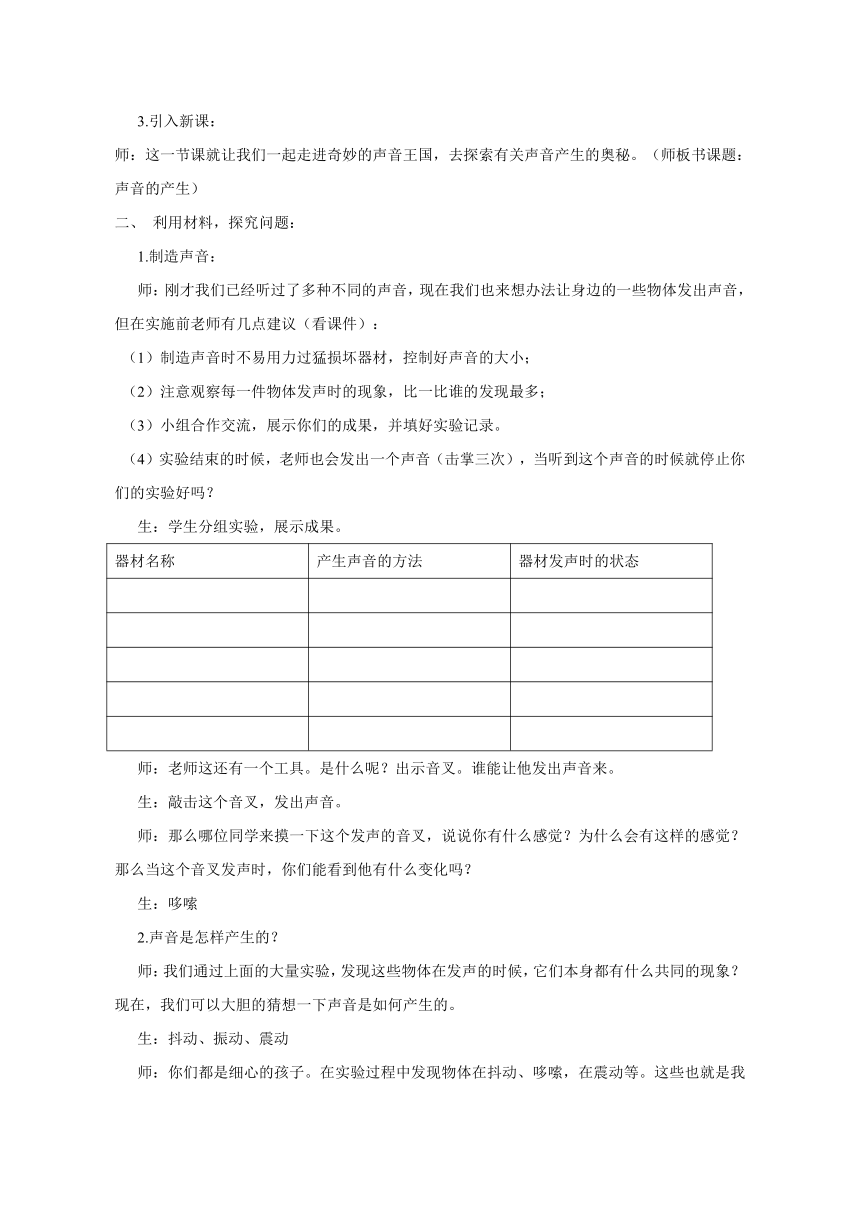

1.制造声音:

师:刚才我们已经听过了多种不同的声音,现在我们也来想办法让身边的一些物体发出声音,但在实施前老师有几点建议(看课件):

(1)制造声音时不易用力过猛损坏器材,控制好声音的大小;

(2)注意观察每一件物体发声时的现象,比一比谁的发现最多;

(3)小组合作交流,展示你们的成果,并填好实验记录。

(4)实验结束的时候,老师也会发出一个声音(击掌三次),当听到这个声音的时候就停止你们的实验好吗?

生:学生分组实验,展示成果。

器材名称

产生声音的方法

器材发声时的状态

师:老师这还有一个工具。是什么呢?出示音叉。谁能让他发出声音来。

生:敲击这个音叉,发出声音。

师:那么哪位同学来摸一下这个发声的音叉,说说你有什么感觉?为什么会有这样的感觉?那么当这个音叉发声时,你们能看到他有什么变化吗?

生:哆嗦

2.声音是怎样产生的?

师:我们通过上面的大量实验,发现这些物体在发声的时候,它们本身都有什么共同的现象?现在,我们可以大胆的猜想一下声音是如何产生的。

生:抖动、振动、震动

师:你们都是细心的孩子。在实验过程中发现物体在抖动、哆嗦,在震动等。这些也就是我们科学中所说的“振动”(师板书:物体振动)

看来,要让物体产生声音,物体必须“振动”。

师:大科学家牛顿曾经说过,没有大胆的猜测就没有伟大的发现,你们敢于大胆的猜测,真是好样的!

师:大家都作出了自己的猜想,那么你们的猜想对不对呢?我们该怎么做呢?

生:做实验

师:大家根据桌上的材料,分组讨论与设计相应的实验验证自己的猜想。(有些物体在发声时,不易观察出物体的振动,例如,用手拍桌子,能听到声音,却很难看到桌子的振动,这时我们要想办法,让振动显现化,还要提示学生设计固体、气体和液体三种不同状态的物体的发声情况)

生:学生分组讨论,制定实验方案。

师:组织学生在全班展示、交流实验方案,以达到相互借鉴,取长补短的目的。

生:分组实验,记录实验过程。

我们的猜想

我们的方案

观察到的现象

我们的结论

师:巡视指导

生:合作交流,展示成果。

师:请同学们总结一下,声音是怎么产生的?把你的结论写在记录表上。

师生:无论是固体、液体还是气体,他们的发声都是物体的振动产生的。

师:你们知道我们平时说话的声音是什么振动产生的吗?请同学们把手放在喉咙上感觉一下。(生跟着师做、说:“你好!”、“快乐每一天!”)

师:来,告诉老师,手有什么感觉?(生尝试后谈感觉)

师:声带振动人就能发出声音,如果声带坏了人就不能发出声音。同学们以后要注意保护声带,不要大声喊叫。

3.利用实验反证:想办法让声音停止

师:声音是怎样产生的我们已经弄清楚了,老师这里还有一个问题:一个物体正在发出声音,怎样才能让这个声音马上停止?请同学们想办法自己试一试。

生:利用材料再次体验

师:告诉大家你是怎样让声音立即停止的?

生:学生实验

师:那为什么这样做,声音就会立即停止呢?

生:因为这样物体就不振动了。

师:是啊,让物体停止振动,声音也就停止了。这也再一次证明了:声音确实是由物体振动产生的。

三、大显身手

1.实验研究证明,声音是由

产生的;用

的方法,可以使声音停下来。

2.在大鼓上放些沙粒,击鼓时会看到

的现象。

3.让正在发声的锣立即停止发声,应该(

)

A.不在敲锣了

B.马上捂住锣,使锣面不再振动

C.捂住耳朵

D.锣声不可能立即停止

4.有的物体发声时振动,有的物体发声时不振动。(

)

5.物体必须相互碰撞才能产生声音。(

)

四、拓展

课后调查研究:生活中人们为控制声音的大小,采用了哪些方法。

五、总结

师:这节课同学们表现都不错,你有哪些收获?

生:认识了音叉,探究了声音是有物体的振动产生的。

师:大家通过努力,终于揭开了声音产生的秘密。至于其它关于声音的问题,我们以后还将继续研究。好,下面请同学们放下手中的东西,放松心情,让我们随着优美的歌声,用心去体会物体振动发出的声音。

师:播放《铃儿响叮当》,今天的课就上到这儿,让我们在轻松优美的音乐声中,整理材料、离开教室。

板书设计:

7.声音的产生

物体的振动

相关资源

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。

在探究活动中能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

课一开始,首先让学生欣赏各种优美的声音,在这样一个特定的情景中,让他们自行提出问题,进而民主地确定本节课要研究的问题“声音究竟是怎样产生的”?问题确立后,让学生自行设计出探究程序,并引导学生利用桌上的材料,自行经历探究“声音是怎样产生的”过程;然后让学生利用桌上材料去进一步充分感知体验“物体不振动,声音也就没有了”。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

通过探究活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,锻炼学生的实验操作能力和语音表达能力,并激发科学探究的热情。

声音的产生

教学设计

课标分析:

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。

在探究活动中能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

课一开始,首先让学生欣赏各种优美的声音,在这样一个特定的情景中,让他们自行提出问题,进而民主地确定本节课要研究的问题“声音究竟是怎样产生的”?问题确立后,让学生自行设计出探究程序,并引导学生利用桌上的材料,自行经历探究“声音是怎样产生的”过程;然后让学生利用桌上材料去进一步充分感知体验“物体不振动,声音也就没有了”。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

通过探究活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,锻炼学生的实验操作能力和语音表达能力,并激发科学探究的热情。

教材分析:

声音存在于人们的日常生活中,与人们的生活息息相关,正因为如此,人类才不断探索声音的奥秘。本课是在学生已有生活经验的基础上,从制造声音、提出猜想、设计方案、进行探究实验、得出结论的顺序进行,让学生经历了科学探究的一般过程,从中发现问题,提出问题,并想办法解决问题,从而归纳概括出声音产生的原因。通过这个活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,产生科学探究的热情。

学情分析:

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

教学方法:学生自主探究和课件辅助教学

教学内容:青岛版教材五年级上册第二单元7.声音的产生

教学课时:1课时

教学目标:

1.能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。

2.

在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

3.

知道声音是由物体的振动产生的。

教学重点和难点:

教学重点:探究声音是由物体振动产生的过程。

教学难点:从多种事实中概括出物体发声的规律。

课前准备:

食品保鲜袋、钢皮尺、纸屑、音叉、皮筋、烧杯、水、鼓、水槽、气球

教学过程:

一、创设情景,提出问题:

1.找声音,谈感受:

师:播放一段美妙的音乐。今天我非常高兴,因为欣赏着美妙的音乐,又要和大家一起进行科学探究了。听了刚才的歌声,告诉大家,你有什么感受?

生:愉快、愉悦、心情舒畅、高兴。

师:那么下面我们再来听几组不同的声音。请同学们想一想:你听到了哪些声音?(播放课件上的声音)。

生:马叫声、孩子声、丛林中的鸟语、小河的流水声、等等

2.提出关于声音的问题:

师:正如同学们刚才所说的,我们每天都生活在充满声音的世界里,在不同的环境中,我们能听到不同的声音。正因为有了这些声音,我们每天的生活才会充满阳光,也正因为有了声音,我们人与人之间才可以互相表达思想,交流感情,声音对我们来说是太重要了。那么,关于声音,你有什么感兴趣的问题?

生:(我想知道:为什么会有声音?人为什么会听到声音?声音为什么有好多种?声音是怎样产生的?……)

师:看来同学们有这么多感兴趣的问题,那请同学们想一想:在这些问题中,你认为我们应该最先探究哪一个问题呢?

生:(应该先探究声音是怎样产生的,才能解决其它问题。)

3.引入新课:

师:这一节课就让我们一起走进奇妙的声音王国,去探索有关声音产生的奥秘。(师板书课题:声音的产生)

二、

利用材料,探究问题:

1.制造声音:

师:刚才我们已经听过了多种不同的声音,现在我们也来想办法让身边的一些物体发出声音,但在实施前老师有几点建议(看课件):

(1)制造声音时不易用力过猛损坏器材,控制好声音的大小;

(2)注意观察每一件物体发声时的现象,比一比谁的发现最多;

(3)小组合作交流,展示你们的成果,并填好实验记录。

(4)实验结束的时候,老师也会发出一个声音(击掌三次),当听到这个声音的时候就停止你们的实验好吗?

生:学生分组实验,展示成果。

器材名称

产生声音的方法

器材发声时的状态

师:老师这还有一个工具。是什么呢?出示音叉。谁能让他发出声音来。

生:敲击这个音叉,发出声音。

师:那么哪位同学来摸一下这个发声的音叉,说说你有什么感觉?为什么会有这样的感觉?那么当这个音叉发声时,你们能看到他有什么变化吗?

生:哆嗦

2.声音是怎样产生的?

师:我们通过上面的大量实验,发现这些物体在发声的时候,它们本身都有什么共同的现象?现在,我们可以大胆的猜想一下声音是如何产生的。

生:抖动、振动、震动

师:你们都是细心的孩子。在实验过程中发现物体在抖动、哆嗦,在震动等。这些也就是我们科学中所说的“振动”(师板书:物体振动)

看来,要让物体产生声音,物体必须“振动”。

师:大科学家牛顿曾经说过,没有大胆的猜测就没有伟大的发现,你们敢于大胆的猜测,真是好样的!

师:大家都作出了自己的猜想,那么你们的猜想对不对呢?我们该怎么做呢?

生:做实验

师:大家根据桌上的材料,分组讨论与设计相应的实验验证自己的猜想。(有些物体在发声时,不易观察出物体的振动,例如,用手拍桌子,能听到声音,却很难看到桌子的振动,这时我们要想办法,让振动显现化,还要提示学生设计固体、气体和液体三种不同状态的物体的发声情况)

生:学生分组讨论,制定实验方案。

师:组织学生在全班展示、交流实验方案,以达到相互借鉴,取长补短的目的。

生:分组实验,记录实验过程。

我们的猜想

我们的方案

观察到的现象

我们的结论

师:巡视指导

生:合作交流,展示成果。

师:请同学们总结一下,声音是怎么产生的?把你的结论写在记录表上。

师生:无论是固体、液体还是气体,他们的发声都是物体的振动产生的。

师:你们知道我们平时说话的声音是什么振动产生的吗?请同学们把手放在喉咙上感觉一下。(生跟着师做、说:“你好!”、“快乐每一天!”)

师:来,告诉老师,手有什么感觉?(生尝试后谈感觉)

师:声带振动人就能发出声音,如果声带坏了人就不能发出声音。同学们以后要注意保护声带,不要大声喊叫。

3.利用实验反证:想办法让声音停止

师:声音是怎样产生的我们已经弄清楚了,老师这里还有一个问题:一个物体正在发出声音,怎样才能让这个声音马上停止?请同学们想办法自己试一试。

生:利用材料再次体验

师:告诉大家你是怎样让声音立即停止的?

生:学生实验

师:那为什么这样做,声音就会立即停止呢?

生:因为这样物体就不振动了。

师:是啊,让物体停止振动,声音也就停止了。这也再一次证明了:声音确实是由物体振动产生的。

三、大显身手

1.实验研究证明,声音是由

产生的;用

的方法,可以使声音停下来。

2.在大鼓上放些沙粒,击鼓时会看到

的现象。

3.让正在发声的锣立即停止发声,应该(

)

A.不在敲锣了

B.马上捂住锣,使锣面不再振动

C.捂住耳朵

D.锣声不可能立即停止

4.有的物体发声时振动,有的物体发声时不振动。(

)

5.物体必须相互碰撞才能产生声音。(

)

四、拓展

课后调查研究:生活中人们为控制声音的大小,采用了哪些方法。

五、总结

师:这节课同学们表现都不错,你有哪些收获?

生:认识了音叉,探究了声音是有物体的振动产生的。

师:大家通过努力,终于揭开了声音产生的秘密。至于其它关于声音的问题,我们以后还将继续研究。好,下面请同学们放下手中的东西,放松心情,让我们随着优美的歌声,用心去体会物体振动发出的声音。

师:播放《铃儿响叮当》,今天的课就上到这儿,让我们在轻松优美的音乐声中,整理材料、离开教室。

板书设计:

7.声音的产生

物体的振动

相关资源

对于五年级的学生而言,在实际生活中已经对声音有了一定的认识。本课对声音产生原因的研究,就是在学生原有认识的基础上,通过探究活动,得出声音产生的原因。

在探究活动中能应用已有的知识和经验的产生作出假设性解释,提出自己的猜想;能提出进行探究活动的大致思路,设计实验方案验证猜想;能用简单的实验器材探究声音产生的条件;能对研究过程和结果进行评议,并与他人交换意见。在探究过程中,有乐于观察、善于发现的欲望,体验合作与交流的乐趣。

课一开始,首先让学生欣赏各种优美的声音,在这样一个特定的情景中,让他们自行提出问题,进而民主地确定本节课要研究的问题“声音究竟是怎样产生的”?问题确立后,让学生自行设计出探究程序,并引导学生利用桌上的材料,自行经历探究“声音是怎样产生的”过程;然后让学生利用桌上材料去进一步充分感知体验“物体不振动,声音也就没有了”。实验中人人有任务,人人都参与,充分调动学生的主动性和积极性,使学生在活动与体验中构建科学知识,获得探究的快乐。

通过探究活动过程,调动学生自主学习、主动探究的积极性,锻炼学生的实验操作能力和语音表达能力,并激发科学探究的热情。