浙教版九年级科学上册课时练习:1.5酸和碱之间发生的反应

文档属性

| 名称 | 浙教版九年级科学上册课时练习:1.5酸和碱之间发生的反应 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 151.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2016-11-25 16:47:06 | ||

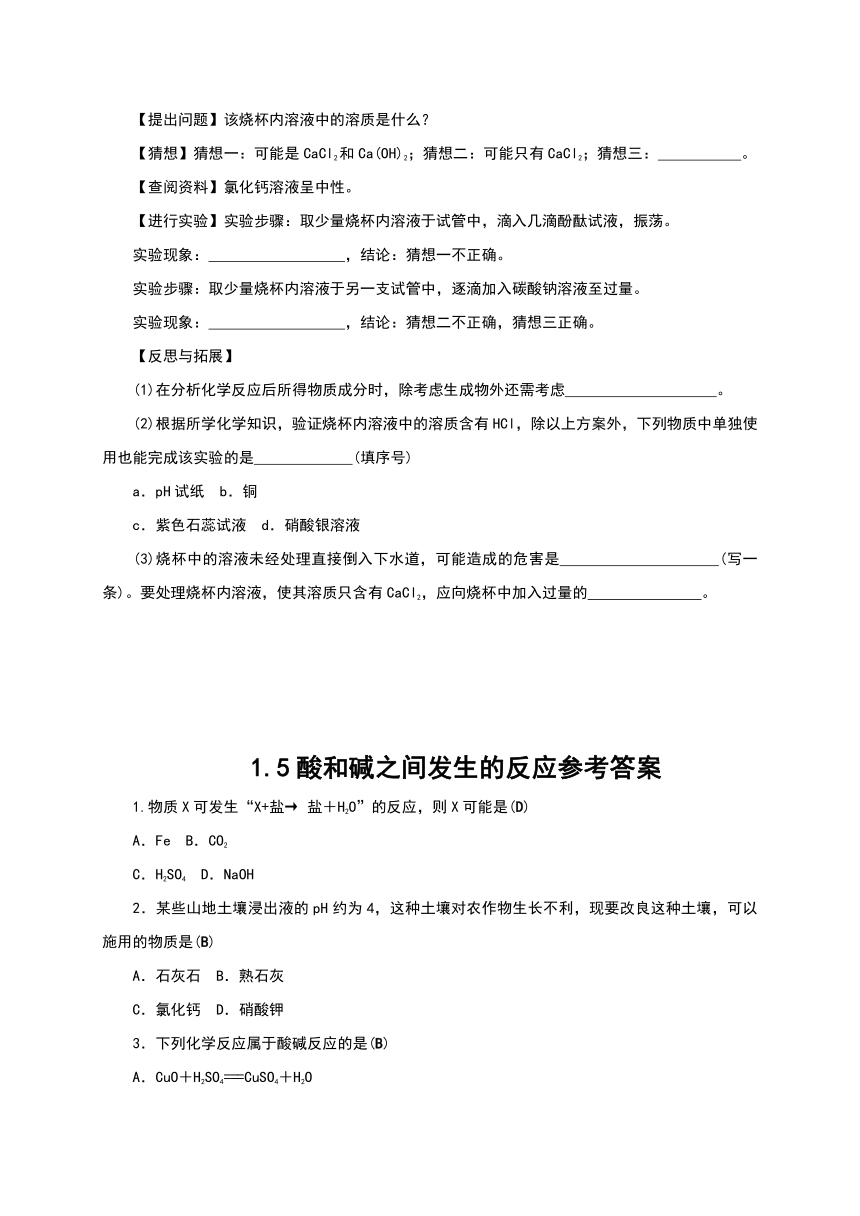

图片预览

文档简介

1.5酸和碱之间发生的反应

1.物质X可发生“X+盐→

盐+H2O”的反应,则X可能是(

)

A.Fe

B.CO2

C.H2SO4

D.NaOH

2.某些山地土壤浸出液的pH约为4,这种土壤对农作物生长不利,现要改良这种土壤,可以施用的物质是(

)

A.石灰石

B.熟石灰

C.氯化钙

D.硝酸钾

3.下列化学反应属于酸碱反应的是(

)

A.CuO+H2SO4===CuSO4+H2O

B.NaOH+HNO3===NaNO3+H2O

C.Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

D.CuSO4·5H2OCuSO4+5H2O

4.用滴管做盐酸和氢氧化钠酸碱反应实验时,下列实验用品与该实验无关的是(

)

A.酚酞试液

B.烧杯

C.玻璃棒

D.量筒

5.某同学不小心被黄蜂蛰了(黄蜂毒液呈碱性),为了减轻疼痛可以涂抹(

)

A.浓硫酸

B.食醋(pH=3)

C.食盐水(pH=7)

D.肥皂水(pH=9~10)

6.如图是氢氧化钠溶液与稀盐酸恰好完全反应的微观示意图,由此得出的结论不正确的是(

)

(第6题)

A.反应结束时溶液的pH=7

B.反应前后元素的种类没有变化

C.氢氧化钠溶液中存在的粒子只有Na+和OH-

D.该反应的实质是H+和OH-结合生成H2O分子

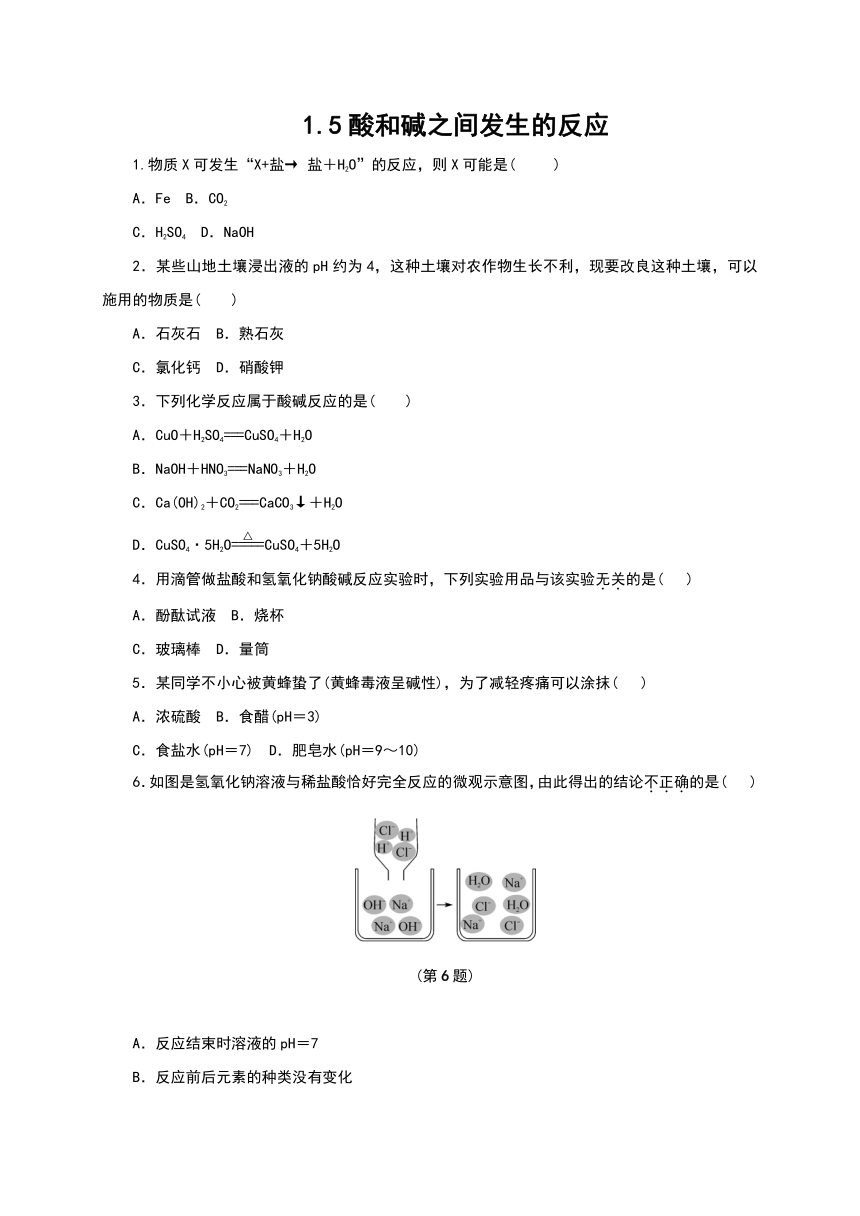

7.向一定体积的NaOH稀溶液中逐滴滴加稀盐酸,溶液pH变化的曲线合理的是(

)

8.用稀硫酸和酚酞的混合液在白纸上画图,晾干后的白纸上无痕迹,再喷上下列某种溶液,可以使白纸上出现红色的图像。该溶液是(

)

A.过量盐酸

B.适量硝酸钾

C.过量氢氧化钠

D.过量氯化钠

9.物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象。某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验。

方案一:小明同学采用了pH试纸进行试验,先用玻璃棒蘸取氢氧化钠溶液,滴在干燥的试纸上,结果pH

7(填

“大于”、“小于”或“等于”),然后向氢氧化钠中逐滴加入稀盐酸,不断振荡,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。简述强调“测得的pH小于7”的理由:

。

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

方案三:先在NaOH溶液中滴加几滴

,溶液显蓝色,然后再滴加盐酸,可观察到溶液变成

色,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

10.

A与B有如下的反应:A+B→C+D。

(1)若C为厨房内常用的调味品;在A溶液中加入铁粉能产生氢气,则A是

。若A、B两溶液恰好反应完全,则反应后溶液的pH__

__7(填“<”、“>”或“=”);写出A、B两溶液反应的化学方程式:

。

(2)若A的固体是一种干燥剂,C是蓝色沉淀。则A为

,C为

。写出A物质的溶液与CO2反应的化学方程式:

。

11.将36.5克10%的稀盐酸和40克10%的氢氧化钠溶液混合,充分反应,则所得溶液的pH(

)

A.一定等于7

B.可能等于7

C.一定大于7

D.一定小于7

12.某班甲、乙两组同学分别做常见酸和碱与指示剂反应的实验,使用的试剂有稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液和无色酚酞试液。实验后废液分别集中到各组的一个废液缸中。研究小组对两个小组的废液进行检测,结果如下表。下列说法错误的是(不考虑酚酞和水)(

)

废液来源

甲组

乙组

检测方法与结果

观察废液呈无色

观察废液呈红色

A.甲组废液中一定含有稀盐酸和稀硫酸

B.乙组废液中可能含有氢氧化钠、氯化钠、硫酸钠

C.直接将甲组的废液排入铸铁管下水道,可能腐蚀铸铁水管

D.应将两组的废液处理后再排放,以防止污染

13.某NaOH固体样品,可能含有固体KOH和不溶于酸的杂质A,取5.6克该样品与100克一定质量分数的稀盐酸反应,两者恰好完全反应,生成m克水。下列说法正确的是(

)

A.若样品不含任何杂质,则m<1.8

B.若m=1.8,则样品中一定含有杂质A,可能含有固体KOH

C.若m=1.8,则样品中至少含有杂质A或固体KOH的一种

D.若样品中不含A,则盐酸的溶质质量分数不小于7.3%

14.某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会儿后,发现忘记了滴加指示剂。因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究。

Ⅰ.写出该中和反应的化学方程式:

。

Ⅱ.探究烧杯内溶液中溶质的成分。

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?

【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三:

。

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞试液,振荡。

实验现象:

,结论:猜想一不正确。

实验步骤:取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量。

实验现象:

,结论:猜想二不正确,猜想三正确。

【反思与拓展】

(1)在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑

。

(2)根据所学化学知识,验证烧杯内溶液中的溶质含有HCl,除以上方案外,下列物质中单独使用也能完成该实验的是

(填序号)

a.pH试纸

b.铜

c.紫色石蕊试液

d.硝酸银溶液

(3)烧杯中的溶液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害是

(写一条)。要处理烧杯内溶液,使其溶质只含有CaCl2,应向烧杯中加入过量的

。

1.5酸和碱之间发生的反应参考答案

1.物质X可发生“X+盐→

盐+H2O”的反应,则X可能是(D)

A.Fe

B.CO2

C.H2SO4

D.NaOH

2.某些山地土壤浸出液的pH约为4,这种土壤对农作物生长不利,现要改良这种土壤,可以施用的物质是(B)

A.石灰石

B.熟石灰

C.氯化钙

D.硝酸钾

3.下列化学反应属于酸碱反应的是(B)

A.CuO+H2SO4===CuSO4+H2O

B.NaOH+HNO3===NaNO3+H2O

C.Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

D.CuSO4·5H2OCuSO4+5H2O

4.用滴管做盐酸和氢氧化钠酸碱反应实验时,下列实验用品与该实验无关的是(D)

A.酚酞试液

B.烧杯

C.玻璃棒

D.量筒

5.某同学不小心被黄蜂蛰了(黄蜂毒液呈碱性),为了减轻疼痛可以涂抹(B)

A.浓硫酸

B.食醋(pH=3)

C.食盐水(pH=7)

D.肥皂水(pH=9~10)

6.如图是氢氧化钠溶液与稀盐酸恰好完全反应的微观示意图,由此得出的结论不正确的是(C)

(第6题)

A.反应结束时溶液的pH=7

B.反应前后元素的种类没有变化

C.氢氧化钠溶液中存在的粒子只有Na+和OH-

D.该反应的实质是H+和OH-结合生成H2O分子

7.向一定体积的NaOH稀溶液中逐滴滴加稀盐酸,溶液pH变化的曲线合理的是(A)

8.用稀硫酸和酚酞的混合液在白纸上画图,晾干后的白纸上无痕迹,再喷上下列某种溶液,可以使白纸上出现红色的图像。该溶液是(C)

A.过量盐酸

B.适量硝酸钾

C.过量氢氧化钠

D.过量氯化钠

9.物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象。某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验。

方案一:小明同学采用了pH试纸进行试验,先用玻璃棒蘸取氢氧化钠溶液,滴在干燥的试纸上,结果pH大于7(填

“大于”、“小于”或“等于”),然后向氢氧化钠中逐滴加入稀盐酸,不断振荡,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。简述强调“测得的pH小于7”的理由:滴加盐酸过量。

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

方案三:先在NaOH溶液中滴加几滴紫色石蕊,溶液显蓝色,然后再滴加盐酸,可观察到溶液变成紫(或红)色,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

10.

A与B有如下的反应:A+B→C+D。

(1)若C为厨房内常用的调味品;在A溶液中加入铁粉能产生氢气,则A是稀盐酸。若A、B两溶液恰好反应完全,则反应后溶液的pH__=__7(填“<”、“>”或“=”);写出A、B两溶液反应的化学方程式:HCl+NaOH===NaCl+H2O。

(2)若A的固体是一种干燥剂,C是蓝色沉淀。则A为NaOH,C为Cu(OH)2。写出A物质的溶液与CO2反应的化学方程式:CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O。

11.将36.5克10%的稀盐酸和40克10%的氢氧化钠溶液混合,充分反应,则所得溶液的pH(A)

A.一定等于7

B.可能等于7

C.一定大于7

D.一定小于7

【解】 化学反应中盐酸和氢氧化钠理论质量比是36.5∶40,实际质量比也是36.5∶40,因此两者恰好完全反应,溶液显中性。

12.某班甲、乙两组同学分别做常见酸和碱与指示剂反应的实验,使用的试剂有稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液和无色酚酞试液。实验后废液分别集中到各组的一个废液缸中。研究小组对两个小组的废液进行检测,结果如下表。下列说法错误的是(不考虑酚酞和水)(A)

废液来源

甲组

乙组

检测方法与结果

观察废液呈无色

观察废液呈红色

A.甲组废液中一定含有稀盐酸和稀硫酸

B.乙组废液中可能含有氢氧化钠、氯化钠、硫酸钠

C.直接将甲组的废液排入铸铁管下水道,可能腐蚀铸铁水管

D.应将两组的废液处理后再排放,以防止污染

【解】 甲组废液呈无色,有两种可能:一是废液呈酸性,即有稀盐酸或稀硫酸;二是溶液呈中性,即酸和碱恰好完全反应。因为酚酞试液在上述两种情况下都是无色。

13.某NaOH固体样品,可能含有固体KOH和不溶于酸的杂质A,取5.6克该样品与100克一定质量分数的稀盐酸反应,两者恰好完全反应,生成m克水。下列说法正确的是(B)

A.若样品不含任何杂质,则m<1.8

B.若m=1.8,则样品中一定含有杂质A,可能含有固体KOH

C.若m=1.8,则样品中至少含有杂质A或固体KOH的一种

D.若样品中不含A,则盐酸的溶质质量分数不小于7.3%

【解】 假设5.6克全部为氢氧化钠,则设生成水的质量为x,盐酸中溶质的质量为y。

NaOH+HCl===NaCl+H2O

40 36.5 18

5.6克

y

x

==

解得:x=2.52克 y=5.11克

假设样品全部为氢氧化钾,则设生成水的质量为z。

KOH+HCl===KCl+H2O

56 18

5.6克

z

=

解得:z=1.8克

根据上述计算可以知道若样品不含任何杂质,生成水的质量为2.52克,故A错误;若生成水的质量为1.8克,则说明在样品中一定含有杂质,当然其中也可能含有氢氧化钾,故B正确;根据B的分析可以知道,若生成水的质量为1.8克,则说明在样品中一定含有杂质,但不可能只含有氢氧化钾,因为根据我们的计算可以知道,单独的氢氧化钠反应生成水的质量大于1.8克,而单独的氢氧化钾反应生成水的质量等于1.8克,所以如果样品中的杂质只含有氢氧化钾的话,生成的水的质量必然大于1.8克,故C错误;若样品中不含有杂质,则盐酸中溶质的质量分数为:×100%=5.11%,故D错误。

14.某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会儿后,发现忘记了滴加指示剂。因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究。

Ⅰ.写出该中和反应的化学方程式:Ca(OH)2+2HCl===CaCl2+2H2O。

Ⅱ.探究烧杯内溶液中溶质的成分。

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?

【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三:可能是CaCl2和HCl。

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞试液,振荡。

实验现象:溶液无明显变化(或溶液不变红色),结论:猜想一不正确。

实验步骤:取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量。

实验现象:先有气体产生,后产生沉淀,结论:猜想二不正确,猜想三正确。

【反思与拓展】

(1)在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑反应物的用量。

(2)根据所学化学知识,验证烧杯内溶液中的溶质含有HCl,除以上方案外,下列物质中单独使用也能完成该实验的是ac(填序号)

a.pH试纸

b.铜

c.紫色石蕊试液

d.硝酸银溶液

(3)烧杯中的溶液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害是腐蚀铁质下水管道(或污染水源)(写一条)。要处理烧杯内溶液,使其溶质只含有CaCl2,应向烧杯中加入过量的石灰石(或CaCO3)。

【解】 Ⅰ.氢氧化钙和盐酸反应生成了氯化钙和水,因此反应的方程式为:Ca(OH)2+2HCl===CaCl2+2H2O。

Ⅱ.【猜想】反应可能是恰好反应,只有氯化钙(猜想二)、也可能是一种物质完全反应,另一种物质有剩余,若氢氧化钙过量,则含有氢氧化钙和氯化钙(猜想一);若盐酸过量,则含有盐酸和氯化钙(猜想三)。

【进行实验】因为酚酞遇碱会变红色,而观察到的现象是溶液无明显变化(或溶液不变红色),故猜想一不正确,即不含有氢氧化钙;根据实验现象可知,猜想二不正确,猜想三正确,即含有盐酸和氯化钙,其中的氯化钙溶液可以和碳酸钠溶液反应生成沉淀,稀盐酸和碳酸钠反应生成二氧化碳气体,因为碳酸钙在盐酸存在的情况下不能以沉淀的形式析出,故碳酸钠先和盐酸反应产生气泡,再和氯化钙反应产生沉淀。

【反思与拓展】(1)因为反应可能是完全反应,也可能是其中的一种反应物过量,因此在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑反应物的用量。

(2)因为烧杯内溶液中的溶质含有HCl,故用pH试纸测定pH值应该小于7,能够使紫色石蕊试液变成红色,但不能和排在氢后面的铜反应,虽然能够和硝酸银反应产生沉淀,但由于其中的氯化钙也能够和硝酸银产生相同的现象,不能选择,故选择ac。

(3)盐酸会与铁反应而将下水管道腐蚀;除去盐酸且不能引入新的杂质,还要防止过量产生新的杂质,只能加碳酸钙。

1.物质X可发生“X+盐→

盐+H2O”的反应,则X可能是(

)

A.Fe

B.CO2

C.H2SO4

D.NaOH

2.某些山地土壤浸出液的pH约为4,这种土壤对农作物生长不利,现要改良这种土壤,可以施用的物质是(

)

A.石灰石

B.熟石灰

C.氯化钙

D.硝酸钾

3.下列化学反应属于酸碱反应的是(

)

A.CuO+H2SO4===CuSO4+H2O

B.NaOH+HNO3===NaNO3+H2O

C.Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

D.CuSO4·5H2OCuSO4+5H2O

4.用滴管做盐酸和氢氧化钠酸碱反应实验时,下列实验用品与该实验无关的是(

)

A.酚酞试液

B.烧杯

C.玻璃棒

D.量筒

5.某同学不小心被黄蜂蛰了(黄蜂毒液呈碱性),为了减轻疼痛可以涂抹(

)

A.浓硫酸

B.食醋(pH=3)

C.食盐水(pH=7)

D.肥皂水(pH=9~10)

6.如图是氢氧化钠溶液与稀盐酸恰好完全反应的微观示意图,由此得出的结论不正确的是(

)

(第6题)

A.反应结束时溶液的pH=7

B.反应前后元素的种类没有变化

C.氢氧化钠溶液中存在的粒子只有Na+和OH-

D.该反应的实质是H+和OH-结合生成H2O分子

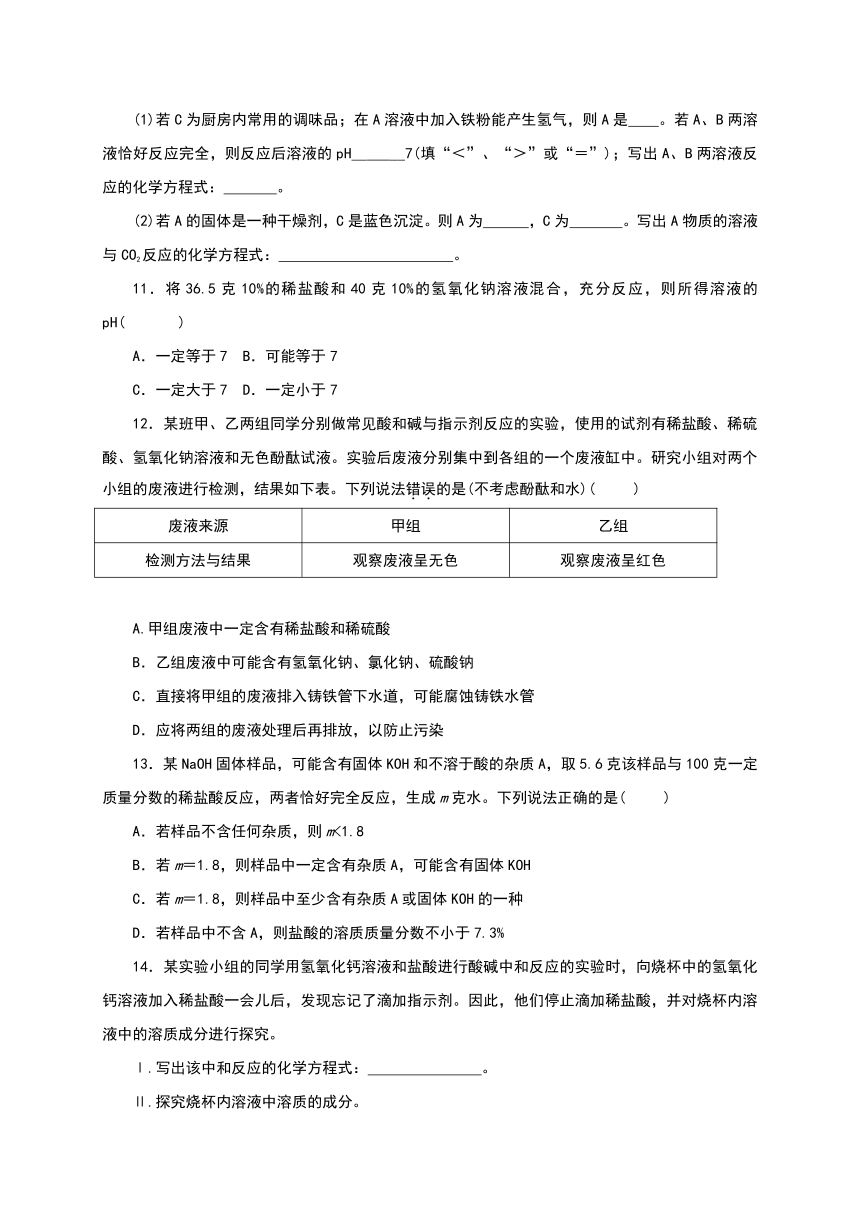

7.向一定体积的NaOH稀溶液中逐滴滴加稀盐酸,溶液pH变化的曲线合理的是(

)

8.用稀硫酸和酚酞的混合液在白纸上画图,晾干后的白纸上无痕迹,再喷上下列某种溶液,可以使白纸上出现红色的图像。该溶液是(

)

A.过量盐酸

B.适量硝酸钾

C.过量氢氧化钠

D.过量氯化钠

9.物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象。某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验。

方案一:小明同学采用了pH试纸进行试验,先用玻璃棒蘸取氢氧化钠溶液,滴在干燥的试纸上,结果pH

7(填

“大于”、“小于”或“等于”),然后向氢氧化钠中逐滴加入稀盐酸,不断振荡,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。简述强调“测得的pH小于7”的理由:

。

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

方案三:先在NaOH溶液中滴加几滴

,溶液显蓝色,然后再滴加盐酸,可观察到溶液变成

色,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

10.

A与B有如下的反应:A+B→C+D。

(1)若C为厨房内常用的调味品;在A溶液中加入铁粉能产生氢气,则A是

。若A、B两溶液恰好反应完全,则反应后溶液的pH__

__7(填“<”、“>”或“=”);写出A、B两溶液反应的化学方程式:

。

(2)若A的固体是一种干燥剂,C是蓝色沉淀。则A为

,C为

。写出A物质的溶液与CO2反应的化学方程式:

。

11.将36.5克10%的稀盐酸和40克10%的氢氧化钠溶液混合,充分反应,则所得溶液的pH(

)

A.一定等于7

B.可能等于7

C.一定大于7

D.一定小于7

12.某班甲、乙两组同学分别做常见酸和碱与指示剂反应的实验,使用的试剂有稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液和无色酚酞试液。实验后废液分别集中到各组的一个废液缸中。研究小组对两个小组的废液进行检测,结果如下表。下列说法错误的是(不考虑酚酞和水)(

)

废液来源

甲组

乙组

检测方法与结果

观察废液呈无色

观察废液呈红色

A.甲组废液中一定含有稀盐酸和稀硫酸

B.乙组废液中可能含有氢氧化钠、氯化钠、硫酸钠

C.直接将甲组的废液排入铸铁管下水道,可能腐蚀铸铁水管

D.应将两组的废液处理后再排放,以防止污染

13.某NaOH固体样品,可能含有固体KOH和不溶于酸的杂质A,取5.6克该样品与100克一定质量分数的稀盐酸反应,两者恰好完全反应,生成m克水。下列说法正确的是(

)

A.若样品不含任何杂质,则m<1.8

B.若m=1.8,则样品中一定含有杂质A,可能含有固体KOH

C.若m=1.8,则样品中至少含有杂质A或固体KOH的一种

D.若样品中不含A,则盐酸的溶质质量分数不小于7.3%

14.某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会儿后,发现忘记了滴加指示剂。因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究。

Ⅰ.写出该中和反应的化学方程式:

。

Ⅱ.探究烧杯内溶液中溶质的成分。

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?

【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三:

。

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞试液,振荡。

实验现象:

,结论:猜想一不正确。

实验步骤:取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量。

实验现象:

,结论:猜想二不正确,猜想三正确。

【反思与拓展】

(1)在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑

。

(2)根据所学化学知识,验证烧杯内溶液中的溶质含有HCl,除以上方案外,下列物质中单独使用也能完成该实验的是

(填序号)

a.pH试纸

b.铜

c.紫色石蕊试液

d.硝酸银溶液

(3)烧杯中的溶液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害是

(写一条)。要处理烧杯内溶液,使其溶质只含有CaCl2,应向烧杯中加入过量的

。

1.5酸和碱之间发生的反应参考答案

1.物质X可发生“X+盐→

盐+H2O”的反应,则X可能是(D)

A.Fe

B.CO2

C.H2SO4

D.NaOH

2.某些山地土壤浸出液的pH约为4,这种土壤对农作物生长不利,现要改良这种土壤,可以施用的物质是(B)

A.石灰石

B.熟石灰

C.氯化钙

D.硝酸钾

3.下列化学反应属于酸碱反应的是(B)

A.CuO+H2SO4===CuSO4+H2O

B.NaOH+HNO3===NaNO3+H2O

C.Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

D.CuSO4·5H2OCuSO4+5H2O

4.用滴管做盐酸和氢氧化钠酸碱反应实验时,下列实验用品与该实验无关的是(D)

A.酚酞试液

B.烧杯

C.玻璃棒

D.量筒

5.某同学不小心被黄蜂蛰了(黄蜂毒液呈碱性),为了减轻疼痛可以涂抹(B)

A.浓硫酸

B.食醋(pH=3)

C.食盐水(pH=7)

D.肥皂水(pH=9~10)

6.如图是氢氧化钠溶液与稀盐酸恰好完全反应的微观示意图,由此得出的结论不正确的是(C)

(第6题)

A.反应结束时溶液的pH=7

B.反应前后元素的种类没有变化

C.氢氧化钠溶液中存在的粒子只有Na+和OH-

D.该反应的实质是H+和OH-结合生成H2O分子

7.向一定体积的NaOH稀溶液中逐滴滴加稀盐酸,溶液pH变化的曲线合理的是(A)

8.用稀硫酸和酚酞的混合液在白纸上画图,晾干后的白纸上无痕迹,再喷上下列某种溶液,可以使白纸上出现红色的图像。该溶液是(C)

A.过量盐酸

B.适量硝酸钾

C.过量氢氧化钠

D.过量氯化钠

9.物质之间发生化学反应时,常伴随有明显的现象,但有些化学反应却观察不到明显的现象。某兴趣小组同学为证明NaOH溶液与稀盐酸发生了中和反应,从不同角度设计了如下实验方案,并进行实验。

方案一:小明同学采用了pH试纸进行试验,先用玻璃棒蘸取氢氧化钠溶液,滴在干燥的试纸上,结果pH大于7(填

“大于”、“小于”或“等于”),然后向氢氧化钠中逐滴加入稀盐酸,不断振荡,同时测定混合溶液的pH,如果测得的pH逐渐变小且小于7,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。简述强调“测得的pH小于7”的理由:滴加盐酸过量。

方案二:先在NaOH溶液中滴加几滴酚酞,溶液显红色,然后再滴加盐酸,可观察到红色逐渐消失,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

方案三:先在NaOH溶液中滴加几滴紫色石蕊,溶液显蓝色,然后再滴加盐酸,可观察到溶液变成紫(或红)色,则证明NaOH溶液与稀盐酸发生了化学反应。

10.

A与B有如下的反应:A+B→C+D。

(1)若C为厨房内常用的调味品;在A溶液中加入铁粉能产生氢气,则A是稀盐酸。若A、B两溶液恰好反应完全,则反应后溶液的pH__=__7(填“<”、“>”或“=”);写出A、B两溶液反应的化学方程式:HCl+NaOH===NaCl+H2O。

(2)若A的固体是一种干燥剂,C是蓝色沉淀。则A为NaOH,C为Cu(OH)2。写出A物质的溶液与CO2反应的化学方程式:CO2+2NaOH===Na2CO3+H2O。

11.将36.5克10%的稀盐酸和40克10%的氢氧化钠溶液混合,充分反应,则所得溶液的pH(A)

A.一定等于7

B.可能等于7

C.一定大于7

D.一定小于7

【解】 化学反应中盐酸和氢氧化钠理论质量比是36.5∶40,实际质量比也是36.5∶40,因此两者恰好完全反应,溶液显中性。

12.某班甲、乙两组同学分别做常见酸和碱与指示剂反应的实验,使用的试剂有稀盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液和无色酚酞试液。实验后废液分别集中到各组的一个废液缸中。研究小组对两个小组的废液进行检测,结果如下表。下列说法错误的是(不考虑酚酞和水)(A)

废液来源

甲组

乙组

检测方法与结果

观察废液呈无色

观察废液呈红色

A.甲组废液中一定含有稀盐酸和稀硫酸

B.乙组废液中可能含有氢氧化钠、氯化钠、硫酸钠

C.直接将甲组的废液排入铸铁管下水道,可能腐蚀铸铁水管

D.应将两组的废液处理后再排放,以防止污染

【解】 甲组废液呈无色,有两种可能:一是废液呈酸性,即有稀盐酸或稀硫酸;二是溶液呈中性,即酸和碱恰好完全反应。因为酚酞试液在上述两种情况下都是无色。

13.某NaOH固体样品,可能含有固体KOH和不溶于酸的杂质A,取5.6克该样品与100克一定质量分数的稀盐酸反应,两者恰好完全反应,生成m克水。下列说法正确的是(B)

A.若样品不含任何杂质,则m<1.8

B.若m=1.8,则样品中一定含有杂质A,可能含有固体KOH

C.若m=1.8,则样品中至少含有杂质A或固体KOH的一种

D.若样品中不含A,则盐酸的溶质质量分数不小于7.3%

【解】 假设5.6克全部为氢氧化钠,则设生成水的质量为x,盐酸中溶质的质量为y。

NaOH+HCl===NaCl+H2O

40 36.5 18

5.6克

y

x

==

解得:x=2.52克 y=5.11克

假设样品全部为氢氧化钾,则设生成水的质量为z。

KOH+HCl===KCl+H2O

56 18

5.6克

z

=

解得:z=1.8克

根据上述计算可以知道若样品不含任何杂质,生成水的质量为2.52克,故A错误;若生成水的质量为1.8克,则说明在样品中一定含有杂质,当然其中也可能含有氢氧化钾,故B正确;根据B的分析可以知道,若生成水的质量为1.8克,则说明在样品中一定含有杂质,但不可能只含有氢氧化钾,因为根据我们的计算可以知道,单独的氢氧化钠反应生成水的质量大于1.8克,而单独的氢氧化钾反应生成水的质量等于1.8克,所以如果样品中的杂质只含有氢氧化钾的话,生成的水的质量必然大于1.8克,故C错误;若样品中不含有杂质,则盐酸中溶质的质量分数为:×100%=5.11%,故D错误。

14.某实验小组的同学用氢氧化钙溶液和盐酸进行酸碱中和反应的实验时,向烧杯中的氢氧化钙溶液加入稀盐酸一会儿后,发现忘记了滴加指示剂。因此,他们停止滴加稀盐酸,并对烧杯内溶液中的溶质成分进行探究。

Ⅰ.写出该中和反应的化学方程式:Ca(OH)2+2HCl===CaCl2+2H2O。

Ⅱ.探究烧杯内溶液中溶质的成分。

【提出问题】该烧杯内溶液中的溶质是什么?

【猜想】猜想一:可能是CaCl2和Ca(OH)2;猜想二:可能只有CaCl2;猜想三:可能是CaCl2和HCl。

【查阅资料】氯化钙溶液呈中性。

【进行实验】实验步骤:取少量烧杯内溶液于试管中,滴入几滴酚酞试液,振荡。

实验现象:溶液无明显变化(或溶液不变红色),结论:猜想一不正确。

实验步骤:取少量烧杯内溶液于另一支试管中,逐滴加入碳酸钠溶液至过量。

实验现象:先有气体产生,后产生沉淀,结论:猜想二不正确,猜想三正确。

【反思与拓展】

(1)在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑反应物的用量。

(2)根据所学化学知识,验证烧杯内溶液中的溶质含有HCl,除以上方案外,下列物质中单独使用也能完成该实验的是ac(填序号)

a.pH试纸

b.铜

c.紫色石蕊试液

d.硝酸银溶液

(3)烧杯中的溶液未经处理直接倒入下水道,可能造成的危害是腐蚀铁质下水管道(或污染水源)(写一条)。要处理烧杯内溶液,使其溶质只含有CaCl2,应向烧杯中加入过量的石灰石(或CaCO3)。

【解】 Ⅰ.氢氧化钙和盐酸反应生成了氯化钙和水,因此反应的方程式为:Ca(OH)2+2HCl===CaCl2+2H2O。

Ⅱ.【猜想】反应可能是恰好反应,只有氯化钙(猜想二)、也可能是一种物质完全反应,另一种物质有剩余,若氢氧化钙过量,则含有氢氧化钙和氯化钙(猜想一);若盐酸过量,则含有盐酸和氯化钙(猜想三)。

【进行实验】因为酚酞遇碱会变红色,而观察到的现象是溶液无明显变化(或溶液不变红色),故猜想一不正确,即不含有氢氧化钙;根据实验现象可知,猜想二不正确,猜想三正确,即含有盐酸和氯化钙,其中的氯化钙溶液可以和碳酸钠溶液反应生成沉淀,稀盐酸和碳酸钠反应生成二氧化碳气体,因为碳酸钙在盐酸存在的情况下不能以沉淀的形式析出,故碳酸钠先和盐酸反应产生气泡,再和氯化钙反应产生沉淀。

【反思与拓展】(1)因为反应可能是完全反应,也可能是其中的一种反应物过量,因此在分析化学反应后所得物质成分时,除考虑生成物外还需考虑反应物的用量。

(2)因为烧杯内溶液中的溶质含有HCl,故用pH试纸测定pH值应该小于7,能够使紫色石蕊试液变成红色,但不能和排在氢后面的铜反应,虽然能够和硝酸银反应产生沉淀,但由于其中的氯化钙也能够和硝酸银产生相同的现象,不能选择,故选择ac。

(3)盐酸会与铁反应而将下水管道腐蚀;除去盐酸且不能引入新的杂质,还要防止过量产生新的杂质,只能加碳酸钙。

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿