等差数列的前n项和

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《等 差 数 列 前 n 项 和》教案

湖南省 衡南县第五中学 王海艳

【教材与学情分析】

《等差数列的前n项和》位于人教A版必修5,本节课的主要内容是等差数列的前n项和公式的推导及公式的应用。

本节等差数列的前n项和公式的推导,从高斯算法到倒序相加,从特殊到一般,其学习平台是学生已掌握了等差数列的基本性质:在等差数列中,若m+n=p+q,则。本节公式的推导也为以后求非特殊数列的前n项和奠定了基础,具有承前启后的重要作用.

【教学目标】

一、知识与技能

1、借助几何图形,通过直观感知,能自觉获得等差数列的前项和公式的推导思路;理解公式的推导过程,再次感受数形结合的思想。

2、理解公式,能用公式解决简单的问题;通过公式运用进一步体会方程的思想;让学生进一步体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思想方法;进一步加深对等差数列的认识。

二、过程与方法

1、启发式教学。从三角形图案入手,以高斯算法引入,设计了很多“想一想”、“试一试”、“探究”,就是为了启发、诱导学生,让学生主动发现问题,得到公式推导的思路,并能自觉地得到解决办法;指导学生合情推理,加深认识,正确运用。

2、探究式学习。从高斯算法到倒序相加法,从特殊数列到一般数列求和,从公式的认识到运用,都是以学生探究为主,老师适当指导,总结。

三、情感态度与价值观

1、让学生亲身经历数学研究的过程,体验创造的激情,享受成功的喜悦,感受数学的魅力。

2、培养学生良好的思维习惯,以及为科学勇于创新、不懈努力的探索精神。

【教学重点、难点】

重点:探索等差数列的前n项和公式的推导并获得思路;掌握公式,学会用公式解决简单的问题;体会等差数列的性质、公式与方程的联系。

难点:等差数列前n项和公式推导思路的获得。

解决办法:以三角图案入手,得自高斯算法的启发,设计一个“试一试”,借助几何图形的变化得到“倒”的思路。

【教学媒体】 使用多媒体教学

【教学过程】

教学环节 活 动说 明

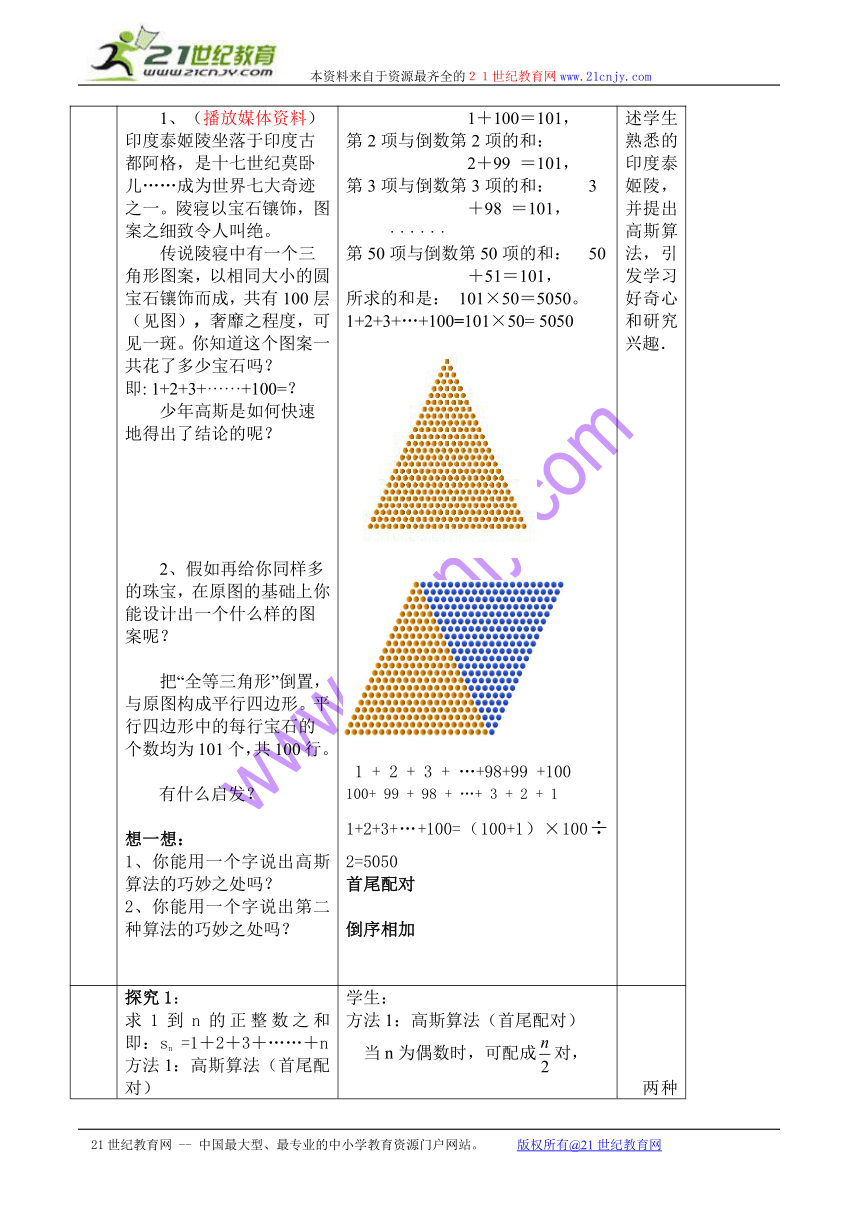

创设情境:1、(播放媒体资料)印度泰姬陵坐落于印度古都阿格,是十七世纪莫卧儿……成为世界七大奇迹之一。陵寝以宝石镶饰,图案之细致令人叫绝。传说陵寝中有一个三角形图案,以相同大小的圆宝石镶饰而成,共有100层(见图),奢靡之程度,可见一斑。你知道这个图案一共花了多少宝石吗?即: 1+2+3+······+100=?少年高斯是如何快速地得出了结论的呢?2、假如再给你同样多的珠宝,在原图的基础上你能设计出一个什么样的图案呢?把“全等三角形”倒置,与原图构成平行四边形。平行四边形中的每行宝石的个数均为101个,共100行。有什么启发?想一想:1、你能用一个字说出高斯算法的巧妙之处吗? 2、你能用一个字说出第二种算法的巧妙之处吗? 首项与末项的和:1+100=101,第2项与倒数第2项的和: 2+99 =101, 第3项与倒数第3项的和: 3+98 =101, · · · · · ·第50项与倒数第50项的和: 50+51=101,所求的和是: 101×50=5050。1+2+3+…+100=101×50= 50501 + 2 + 3 + …+98+99 +100100+ 99 + 98 + …+ 3 + 2 + 11+2+3+…+100=(100+1)×100÷2=5050首尾配对倒序相加 讲述学生熟悉的印度泰姬陵,并提出高斯算法,引发学习好奇心和研究兴趣.

探究1:求1到n的正整数之和 即:sn =1+2+3+……+n方法1:高斯算法(首尾配对)教师:从1到n首尾可以配成几对呢?教师:配对时要分项数是奇数和偶数讨论.方法2:倒序相加教师:请同学们比较一下这两种方法,并说出其巧妙之处。探究2:对于一般的等差数列,又该如何去求它的前n项和呢? 即: =a1+a2+a3+……+an教师:同学们,你们能用上面的方法解决这个问题吗?3、等差数列求和公式:()4、认识公式:(1)用梯形面积公式记忆等差数列前 n 项和公式,这里对图形进行了割、补两种处理,对应着等差数列前 n 项和的两个公式.(2)公式特点: (1)相同点:都需知道a1与n(2)不同点: 第一个还需知道,第二个还需知道d. 学生:方法1:高斯算法(首尾配对)当n为偶数时,可配成对,此时sn =(n+1) ;当n为奇数时,不能完全配对,首尾配成,对还单中间一项,此时sn =(n+1)+=(n+1)方法2:倒序相加方法1:利用定义可得:两式相加可得: 即方法2: ∴(1)+(2)可得:2∴ 两种方法进行对比让学生理解得更加透彻,体会到不同方法的优越性。数形结合有利于公式的记忆。分析公式的特点,使学生能明确的进行公式的应用。

5、公式应用:例1、根据下列各题中的条件,求相应的等差数列{an}的Sn(1)a1=5,an=95,n=10(2)a1=100,d=-2,n=50(3)a1=14.5,d=0.7,an=32分析:(1)已知a1,an和n,直接用公式求解(2)已知,d和n直接用公式求解(3)不管用哪个公式求和都得求出n,先用通项公式求出n,是本题的关键。例2:等差数列中, d=4,求的值。归纳:在求和公式、通项公式中共有首项a1、公差d、项数n、末项an、前n项和sn五个元素,如果已知其中(三个) ,联列方程(组),就可求其余(两个)。(知三求二)例3:(提高题)(1)已知一等差数列有12项,a3+a10=4,求s12 (2)已知一等差数列中a5=10,求s9(3)已知一等差数列中a3+a6+a9=-6,求s11教师:在没有和d的情况下,怎么来求等差数列的和呢?归纳:1、等差数列第k项与倒数第k项的和等于 首末两项的和 2、等差数列有奇数项,那么前n项和等于 中间项乘以项数 公式的变式: 例1、解:(1);(2)(3)由得32=14.5+(n-1)0.7n=26例2、解:由得:解得: 或 例3、(教师引导学生共同完成:) 例题1是公式的直接简单的应用,可由学生自主完成,然后由教师点拨、升华。由例题1、2共同归纳出五个元素中“知三求二”例题3是提高题,直接利用公式无法解决的问题,但是只要把公式利用等差数列的性质变形就可以迎刃而解了,从而提高学生的思维能力。

教师引导学生归纳总结本节课所学习的主要内容.布置作业:1、预习新课2、书面作业:课本 46页,习题 2.3 A组 第2、3题(通过小结,使学生将本节课所学的知识系统化、条理化,使学生再次巩固知识,明确方法.) 学生归纳总结本课主要学习了以下内容:(1)等差数列求和公式的推导过程中的数学方法:倒序相加法;(2)等差数列的求和公式:(3)在等差数列的求和公式、通项公式中可“知三求二”;(4)等差数列求和公式的变式:

【板书设计】

课题:等差数列前n项的和

1、等差数列求和公式的推导:方法1:方法2: 2、典型例题:例1;例2;例3;3、课堂练习4、课堂小结5、课后作业

【教学反思】

以三角形图案开始,高斯算法引入,激发学生的兴趣。因为高斯算法与倒序相加法有一段距离,我设计了一个“试一试”:假如再给你同样多的珠宝,在原图的基础上你能设计出一个什么样的图案呢?目的是想让同学们从图形变化入手,从感性上体会“倒”的巧妙,启发同学的思维,为自然过渡到“倒序相加法”作准备。我认为这个设计有“四两拨千斤”之效。

在探究过程中,从特殊数列入手,让学生更好地体会 “倒序相加法”的优点。

也加深了倒序法的感性认识。公式的推导,要求学生自觉地应用“倒序相加法”。

在例题的选取中,从例1到例3体现了一定的梯度,例1、例2是基本运用,例3是公式的灵活运用,都反映了公式的特点,达到理解公式、自如地运用公式的目的,能很好地让学生的能力得到逐步提升。

整个教学过程都体现了从“一般到特殊,再从特殊到一般”的认知规律。

教 师 活 动

学 生 活 动

新 课 引 入

探 索 思 考

探 索 思 考

知 识 运 用

知 识 运 用

课 堂 小 结

等差数列前n项和公式

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《等 差 数 列 前 n 项 和》教案

湖南省 衡南县第五中学 王海艳

【教材与学情分析】

《等差数列的前n项和》位于人教A版必修5,本节课的主要内容是等差数列的前n项和公式的推导及公式的应用。

本节等差数列的前n项和公式的推导,从高斯算法到倒序相加,从特殊到一般,其学习平台是学生已掌握了等差数列的基本性质:在等差数列中,若m+n=p+q,则。本节公式的推导也为以后求非特殊数列的前n项和奠定了基础,具有承前启后的重要作用.

【教学目标】

一、知识与技能

1、借助几何图形,通过直观感知,能自觉获得等差数列的前项和公式的推导思路;理解公式的推导过程,再次感受数形结合的思想。

2、理解公式,能用公式解决简单的问题;通过公式运用进一步体会方程的思想;让学生进一步体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思想方法;进一步加深对等差数列的认识。

二、过程与方法

1、启发式教学。从三角形图案入手,以高斯算法引入,设计了很多“想一想”、“试一试”、“探究”,就是为了启发、诱导学生,让学生主动发现问题,得到公式推导的思路,并能自觉地得到解决办法;指导学生合情推理,加深认识,正确运用。

2、探究式学习。从高斯算法到倒序相加法,从特殊数列到一般数列求和,从公式的认识到运用,都是以学生探究为主,老师适当指导,总结。

三、情感态度与价值观

1、让学生亲身经历数学研究的过程,体验创造的激情,享受成功的喜悦,感受数学的魅力。

2、培养学生良好的思维习惯,以及为科学勇于创新、不懈努力的探索精神。

【教学重点、难点】

重点:探索等差数列的前n项和公式的推导并获得思路;掌握公式,学会用公式解决简单的问题;体会等差数列的性质、公式与方程的联系。

难点:等差数列前n项和公式推导思路的获得。

解决办法:以三角图案入手,得自高斯算法的启发,设计一个“试一试”,借助几何图形的变化得到“倒”的思路。

【教学媒体】 使用多媒体教学

【教学过程】

教学环节 活 动说 明

创设情境:1、(播放媒体资料)印度泰姬陵坐落于印度古都阿格,是十七世纪莫卧儿……成为世界七大奇迹之一。陵寝以宝石镶饰,图案之细致令人叫绝。传说陵寝中有一个三角形图案,以相同大小的圆宝石镶饰而成,共有100层(见图),奢靡之程度,可见一斑。你知道这个图案一共花了多少宝石吗?即: 1+2+3+······+100=?少年高斯是如何快速地得出了结论的呢?2、假如再给你同样多的珠宝,在原图的基础上你能设计出一个什么样的图案呢?把“全等三角形”倒置,与原图构成平行四边形。平行四边形中的每行宝石的个数均为101个,共100行。有什么启发?想一想:1、你能用一个字说出高斯算法的巧妙之处吗? 2、你能用一个字说出第二种算法的巧妙之处吗? 首项与末项的和:1+100=101,第2项与倒数第2项的和: 2+99 =101, 第3项与倒数第3项的和: 3+98 =101, · · · · · ·第50项与倒数第50项的和: 50+51=101,所求的和是: 101×50=5050。1+2+3+…+100=101×50= 50501 + 2 + 3 + …+98+99 +100100+ 99 + 98 + …+ 3 + 2 + 11+2+3+…+100=(100+1)×100÷2=5050首尾配对倒序相加 讲述学生熟悉的印度泰姬陵,并提出高斯算法,引发学习好奇心和研究兴趣.

探究1:求1到n的正整数之和 即:sn =1+2+3+……+n方法1:高斯算法(首尾配对)教师:从1到n首尾可以配成几对呢?教师:配对时要分项数是奇数和偶数讨论.方法2:倒序相加教师:请同学们比较一下这两种方法,并说出其巧妙之处。探究2:对于一般的等差数列,又该如何去求它的前n项和呢? 即: =a1+a2+a3+……+an教师:同学们,你们能用上面的方法解决这个问题吗?3、等差数列求和公式:()4、认识公式:(1)用梯形面积公式记忆等差数列前 n 项和公式,这里对图形进行了割、补两种处理,对应着等差数列前 n 项和的两个公式.(2)公式特点: (1)相同点:都需知道a1与n(2)不同点: 第一个还需知道,第二个还需知道d. 学生:方法1:高斯算法(首尾配对)当n为偶数时,可配成对,此时sn =(n+1) ;当n为奇数时,不能完全配对,首尾配成,对还单中间一项,此时sn =(n+1)+=(n+1)方法2:倒序相加方法1:利用定义可得:两式相加可得: 即方法2: ∴(1)+(2)可得:2∴ 两种方法进行对比让学生理解得更加透彻,体会到不同方法的优越性。数形结合有利于公式的记忆。分析公式的特点,使学生能明确的进行公式的应用。

5、公式应用:例1、根据下列各题中的条件,求相应的等差数列{an}的Sn(1)a1=5,an=95,n=10(2)a1=100,d=-2,n=50(3)a1=14.5,d=0.7,an=32分析:(1)已知a1,an和n,直接用公式求解(2)已知,d和n直接用公式求解(3)不管用哪个公式求和都得求出n,先用通项公式求出n,是本题的关键。例2:等差数列中, d=4,求的值。归纳:在求和公式、通项公式中共有首项a1、公差d、项数n、末项an、前n项和sn五个元素,如果已知其中(三个) ,联列方程(组),就可求其余(两个)。(知三求二)例3:(提高题)(1)已知一等差数列有12项,a3+a10=4,求s12 (2)已知一等差数列中a5=10,求s9(3)已知一等差数列中a3+a6+a9=-6,求s11教师:在没有和d的情况下,怎么来求等差数列的和呢?归纳:1、等差数列第k项与倒数第k项的和等于 首末两项的和 2、等差数列有奇数项,那么前n项和等于 中间项乘以项数 公式的变式: 例1、解:(1);(2)(3)由得32=14.5+(n-1)0.7n=26例2、解:由得:解得: 或 例3、(教师引导学生共同完成:) 例题1是公式的直接简单的应用,可由学生自主完成,然后由教师点拨、升华。由例题1、2共同归纳出五个元素中“知三求二”例题3是提高题,直接利用公式无法解决的问题,但是只要把公式利用等差数列的性质变形就可以迎刃而解了,从而提高学生的思维能力。

教师引导学生归纳总结本节课所学习的主要内容.布置作业:1、预习新课2、书面作业:课本 46页,习题 2.3 A组 第2、3题(通过小结,使学生将本节课所学的知识系统化、条理化,使学生再次巩固知识,明确方法.) 学生归纳总结本课主要学习了以下内容:(1)等差数列求和公式的推导过程中的数学方法:倒序相加法;(2)等差数列的求和公式:(3)在等差数列的求和公式、通项公式中可“知三求二”;(4)等差数列求和公式的变式:

【板书设计】

课题:等差数列前n项的和

1、等差数列求和公式的推导:方法1:方法2: 2、典型例题:例1;例2;例3;3、课堂练习4、课堂小结5、课后作业

【教学反思】

以三角形图案开始,高斯算法引入,激发学生的兴趣。因为高斯算法与倒序相加法有一段距离,我设计了一个“试一试”:假如再给你同样多的珠宝,在原图的基础上你能设计出一个什么样的图案呢?目的是想让同学们从图形变化入手,从感性上体会“倒”的巧妙,启发同学的思维,为自然过渡到“倒序相加法”作准备。我认为这个设计有“四两拨千斤”之效。

在探究过程中,从特殊数列入手,让学生更好地体会 “倒序相加法”的优点。

也加深了倒序法的感性认识。公式的推导,要求学生自觉地应用“倒序相加法”。

在例题的选取中,从例1到例3体现了一定的梯度,例1、例2是基本运用,例3是公式的灵活运用,都反映了公式的特点,达到理解公式、自如地运用公式的目的,能很好地让学生的能力得到逐步提升。

整个教学过程都体现了从“一般到特殊,再从特殊到一般”的认知规律。

教 师 活 动

学 生 活 动

新 课 引 入

探 索 思 考

探 索 思 考

知 识 运 用

知 识 运 用

课 堂 小 结

等差数列前n项和公式

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网