方程的根与函数的零点

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《方程的根与函数的零点》教学设计

湖南省 衡南县第五中学 王海艳

【课题】 方程的根与函数的零点

【教材】 普通高中课程标准实验教科书(A版)必修1

【授课教师】 王海艳

一、教材分析

1.教学内容

《方程的根与函数的零点》是普通高中课程标准实验教科书(A版)必修1第三章《函数的应用》的第一节“3.1.1 方程的根与函数的零点”,本节内容有函数零点概念、函数零点与相应方程根的关系、函数零点存在性定理及应用.

2.地位与作用

本节安排在《集合与函数》以及《基本初等函数() 》之后,位于《函数的应用》的第一节,就是要教会学生怎样用函数的思想来解决相关问题,所以这节内容在这里起到了承上启下的作用.

3.教学重点、难点

【重点】函数零点的概念,函数零点的存在性定理的推断和运用。

【难点】函数零点的存在性定理的推断和运用。

二、学情分析

我校高一年级学生已掌握了《集合与函数概念》、《基本初等函数(I)》的相关知识,我班学生对函数及其图象已具备了初步认识,但是对于“函数与方程的思想”、“数形结合思想”以及对抽象问题的思维能力还有待提高。

三、教学目标

根据新课程标准的理念以及前面对教材、学情的分析,我制定了如下教学目标.

【知识目标】理解函数零点的概念;

理解方程的根与函数的零点之间的关系;

掌握函数零点的存在性定理的推断及应用.

【能力目标】抽象思维能力、观察能力、作图能力;

函数与方程的思想、数形结合的思想;

提高学生解决问题的能力。

【情感目标】激发学生学习数学的兴趣,让学生享受学习数学带来的情感体验和成功喜悦.同时融入集体荣誉感教育。

四、教学方法

根据教学内容和学生的学习状况、认知特点,本课采用类比发现式教学模式,诱导启发、自主探究的互动式教学方法。

在教学过程中,教师适当的设置疑问,学生通过自己的努力解决问题,同时教学过程中,应着重学生的动手训练.

五、课件设计思想

本节课内容含量较大,设计了不少的探究性问题,所涉及的函数图象又比较复杂,所以采用多媒体辅助教学,利用几何画板画函数图象。

既增加课堂容量,提高课堂效率,又直观、准确地展示出函数的图象,让学生轻松观察出结果.

六、教学过程设计

环节1:引入课题

问题引入:求方程的实数根.

你能求出的实数根吗?

设计意图:从学生的认知冲突中,引发学生的好奇心和求知欲,推动问题进一步的探究。开门见山的提出函数思想解决方程实数根的问题,点明本节课的目标。

师生活动:

师生——交流归纳:一元二次方程可用求根公式求解,而科学家研究发现五次及五次以上的方程都没有求根公式,那怎么来求解呢?我们寻求新的角度——函数来解决这个方程的问题。

环节2、新知探究

1、零点的概念

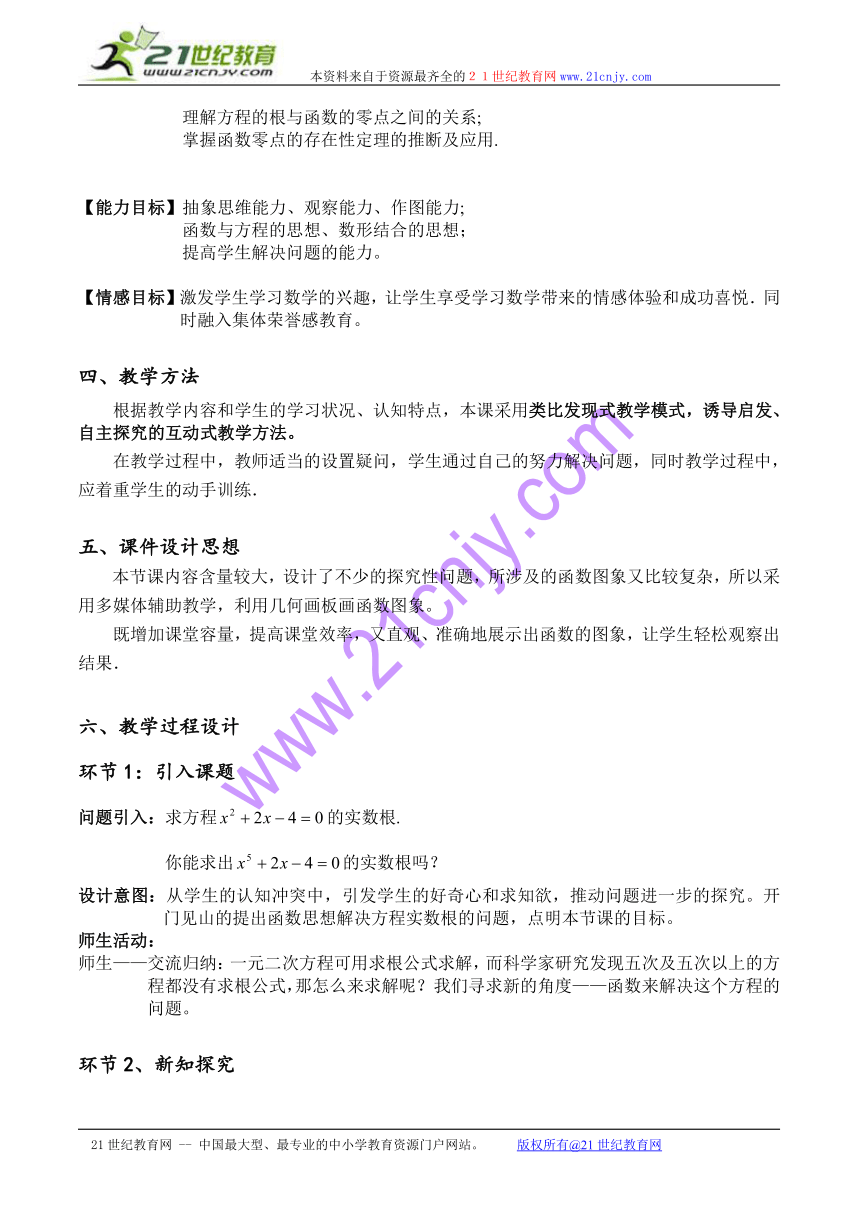

探究:求方程的实数根,并画出函数的图象。

方程x2-2x-3=0的实数根为-1、3。函数y=x2-2x-3的图象如图所示。

设计意图:由具体的一元二次方程与相应的一元二次函数引出函数零点的概念,并归纳出方程的根与函数零点的关系。

师生活动:

教师——从形式上看方程和函数有什么联系?

学生——函数时的表达式就是方程。

师生——交流,归纳:方程的实数根就是函数的图象与轴交点的横坐标。

教师——既是方程的实数根,又是函数在时的值,也是函数图象与轴的交点的横坐标。在方程中称为实数根,在函数中我们称之为零点。

课堂练习:你能找出下列函数的零点吗?

设计意图:应用函数零点的定义,加深对概念的理解,培养学生的应用能力。让学生明白不是所有函数都有零点。

师生活动:

学生——回答问题。

教师——及时点评。

函数零点的定义:对于函数,把使成立的实数叫做函数的零点(zero point)。

2、函数零点的判定

探究:观察下面两个图象(气温变化图)片段,根据该图象片段,将其补充成完整函数图象,并问:哪个图象一定与横轴有交点?为什么?(假设气温是连续变化的)

() ()

设计意图:由跨学科问题,让学生体会系统与局部的关系,领会从具体到抽象的思维方式。

师生活动:

学生——第一个图象与横轴一定有交点,第二个图象与横轴可能没有交点,也可能有几个交点。

教师——在黑板上将图象补充完整,画出几个可能的图象:

教师——把上面的横轴抽象为轴,纵轴抽象为轴,从0点到12点气温变化图可为作为函数在上的图象,那么函数的图象在上满足什么条件时,函数的图象一定与轴有交点,即函数有零点?

学生——连续,。

函数零点的存在性定理:如果函数在区间上的图象是连续不断一条曲线,并且有,那么,函数在区间内有零点.即存在,使得,这个c也就是方程的根.

问题探究:

问题1:不是连续的函数,结论还成立吗?请举例说明。

问题2:若,函数在区间在上一定没有零点吗?

问题3:若,函数在区间在上只有一个零点吗?

问题4:时,增加什么条件可确定函数在区间在上只有一个零点?

设计意图:通过四个问题使学生准确理解零点存在性定理。培养学生数形结合的思想,提高学生探究问题的能力。

师生活动:

学生——思考并回答问题。

师生——互动交流,引导学生结合函数图象解决上面四个问题:

问题1:结合反比例函数的图象说明;

问题2-4:可结合前面画出的三个图象说明。

环节3、新知应用与深化

例题1、 观察下表,分析函数在[-2,2]上是否存在零点?

-2 -1 0 1 2

-1.75 -0.5 1 3 6

分析:函数图象是连续不断的,又因为,所以在区间(-1,0)上必存在零点。

设计意图:初步应用零点的存在性定理来判断函数零点的存在性问题。并引导学生探索判断函数零点的方法,通过作出的对应值表,来寻找函数值异号的区间,还可以借助计算机来作 函数的图象分析零点问题。从而对函数有一个零点形成直观认识.

师生活动:

学生——回答问题。

教师——及时点评,归纳出判断函数零点是否存在的方法之一——作对应值表。

例题2、求函数的零点的个数。

分析:方法1:用计算器或计算机作出的对应值表和图象。

0 1 2

-4 -1 32

由表可知,,则函数在区间(1,2)内有零点。结合函数的单调性,进而说明零点只有唯一一个.

方法2:寻找函数值符号的变化规律。

0 1 2

- - +

设计意图:先由学生应用例题1方法来解决例题2的零点存在性问题,并结合函数的单调性,从图象的直观上去判断零点的个数问题。然后鼓励学生一题多解的。

师生活动:

师生——交流,共同完成。

教师——归纳判断函数零点是否存在的两种基本方法。

环节4、课堂练习

1.已知函数f (x)的图象是连续不断的,且有如下对应值表,则函数在哪几个区间内有零点?为什么?

1 2 3 4 6 10

20 -5.5 - 2 6 18 -3

2、求函数的零点的个数。

设计意图:让学生学以至用,提高学生的动手能力。检验课堂的效率。

师生活动:

学生——独立完成。

教师——及时点评。

环节5、课堂小结

教师引导学生归纳总结本节课所学习的主要内容:函数零点的概念,方程的根与函数的零点关系,函数零点的存在性定理的理解及应用;所涉及的数学思想有:“函数与方程思想”,“数形结合思想”。

作业:习题3.1 A组 题2

设计意图:使学生将本节课所学的知识系统化、条理化,使学生再次巩固知识,明确方法.

环节6、教学反思

根据教学经历和学生的反馈信息,我对本课有如下三点反思:

1、从处理方式上看,对于这一节内容,有两种不同的处理方式:一是给出零点的定义以及零点的判定定理,直接应用而不讲概念的引入和定理的探寻过程,这样的处理不利于我校学生数学思维的培养;二是本课方式,强调对定理的探寻过程,加深学生对知识的理解深度,提高学生的数学思维能力。

2、 从数学思想上看,本节课采取“从具体到抽象”的思维方式,有助于学生抽象思维能力的形成,本节中方程的实数根与函数零点的关系,使学生树立了“函数与方程思想”和“数形结合思想”。

3、 从解题方法上看,鼓励学生一题多解,引导学生从另一角度理解问题。

是方程的实数根

是函数与轴的交点

是函数的零点

气温

8

气温

8

0

0

3

时间

12

12

-3

时间

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《方程的根与函数的零点》教学设计

湖南省 衡南县第五中学 王海艳

【课题】 方程的根与函数的零点

【教材】 普通高中课程标准实验教科书(A版)必修1

【授课教师】 王海艳

一、教材分析

1.教学内容

《方程的根与函数的零点》是普通高中课程标准实验教科书(A版)必修1第三章《函数的应用》的第一节“3.1.1 方程的根与函数的零点”,本节内容有函数零点概念、函数零点与相应方程根的关系、函数零点存在性定理及应用.

2.地位与作用

本节安排在《集合与函数》以及《基本初等函数() 》之后,位于《函数的应用》的第一节,就是要教会学生怎样用函数的思想来解决相关问题,所以这节内容在这里起到了承上启下的作用.

3.教学重点、难点

【重点】函数零点的概念,函数零点的存在性定理的推断和运用。

【难点】函数零点的存在性定理的推断和运用。

二、学情分析

我校高一年级学生已掌握了《集合与函数概念》、《基本初等函数(I)》的相关知识,我班学生对函数及其图象已具备了初步认识,但是对于“函数与方程的思想”、“数形结合思想”以及对抽象问题的思维能力还有待提高。

三、教学目标

根据新课程标准的理念以及前面对教材、学情的分析,我制定了如下教学目标.

【知识目标】理解函数零点的概念;

理解方程的根与函数的零点之间的关系;

掌握函数零点的存在性定理的推断及应用.

【能力目标】抽象思维能力、观察能力、作图能力;

函数与方程的思想、数形结合的思想;

提高学生解决问题的能力。

【情感目标】激发学生学习数学的兴趣,让学生享受学习数学带来的情感体验和成功喜悦.同时融入集体荣誉感教育。

四、教学方法

根据教学内容和学生的学习状况、认知特点,本课采用类比发现式教学模式,诱导启发、自主探究的互动式教学方法。

在教学过程中,教师适当的设置疑问,学生通过自己的努力解决问题,同时教学过程中,应着重学生的动手训练.

五、课件设计思想

本节课内容含量较大,设计了不少的探究性问题,所涉及的函数图象又比较复杂,所以采用多媒体辅助教学,利用几何画板画函数图象。

既增加课堂容量,提高课堂效率,又直观、准确地展示出函数的图象,让学生轻松观察出结果.

六、教学过程设计

环节1:引入课题

问题引入:求方程的实数根.

你能求出的实数根吗?

设计意图:从学生的认知冲突中,引发学生的好奇心和求知欲,推动问题进一步的探究。开门见山的提出函数思想解决方程实数根的问题,点明本节课的目标。

师生活动:

师生——交流归纳:一元二次方程可用求根公式求解,而科学家研究发现五次及五次以上的方程都没有求根公式,那怎么来求解呢?我们寻求新的角度——函数来解决这个方程的问题。

环节2、新知探究

1、零点的概念

探究:求方程的实数根,并画出函数的图象。

方程x2-2x-3=0的实数根为-1、3。函数y=x2-2x-3的图象如图所示。

设计意图:由具体的一元二次方程与相应的一元二次函数引出函数零点的概念,并归纳出方程的根与函数零点的关系。

师生活动:

教师——从形式上看方程和函数有什么联系?

学生——函数时的表达式就是方程。

师生——交流,归纳:方程的实数根就是函数的图象与轴交点的横坐标。

教师——既是方程的实数根,又是函数在时的值,也是函数图象与轴的交点的横坐标。在方程中称为实数根,在函数中我们称之为零点。

课堂练习:你能找出下列函数的零点吗?

设计意图:应用函数零点的定义,加深对概念的理解,培养学生的应用能力。让学生明白不是所有函数都有零点。

师生活动:

学生——回答问题。

教师——及时点评。

函数零点的定义:对于函数,把使成立的实数叫做函数的零点(zero point)。

2、函数零点的判定

探究:观察下面两个图象(气温变化图)片段,根据该图象片段,将其补充成完整函数图象,并问:哪个图象一定与横轴有交点?为什么?(假设气温是连续变化的)

() ()

设计意图:由跨学科问题,让学生体会系统与局部的关系,领会从具体到抽象的思维方式。

师生活动:

学生——第一个图象与横轴一定有交点,第二个图象与横轴可能没有交点,也可能有几个交点。

教师——在黑板上将图象补充完整,画出几个可能的图象:

教师——把上面的横轴抽象为轴,纵轴抽象为轴,从0点到12点气温变化图可为作为函数在上的图象,那么函数的图象在上满足什么条件时,函数的图象一定与轴有交点,即函数有零点?

学生——连续,。

函数零点的存在性定理:如果函数在区间上的图象是连续不断一条曲线,并且有,那么,函数在区间内有零点.即存在,使得,这个c也就是方程的根.

问题探究:

问题1:不是连续的函数,结论还成立吗?请举例说明。

问题2:若,函数在区间在上一定没有零点吗?

问题3:若,函数在区间在上只有一个零点吗?

问题4:时,增加什么条件可确定函数在区间在上只有一个零点?

设计意图:通过四个问题使学生准确理解零点存在性定理。培养学生数形结合的思想,提高学生探究问题的能力。

师生活动:

学生——思考并回答问题。

师生——互动交流,引导学生结合函数图象解决上面四个问题:

问题1:结合反比例函数的图象说明;

问题2-4:可结合前面画出的三个图象说明。

环节3、新知应用与深化

例题1、 观察下表,分析函数在[-2,2]上是否存在零点?

-2 -1 0 1 2

-1.75 -0.5 1 3 6

分析:函数图象是连续不断的,又因为,所以在区间(-1,0)上必存在零点。

设计意图:初步应用零点的存在性定理来判断函数零点的存在性问题。并引导学生探索判断函数零点的方法,通过作出的对应值表,来寻找函数值异号的区间,还可以借助计算机来作 函数的图象分析零点问题。从而对函数有一个零点形成直观认识.

师生活动:

学生——回答问题。

教师——及时点评,归纳出判断函数零点是否存在的方法之一——作对应值表。

例题2、求函数的零点的个数。

分析:方法1:用计算器或计算机作出的对应值表和图象。

0 1 2

-4 -1 32

由表可知,,则函数在区间(1,2)内有零点。结合函数的单调性,进而说明零点只有唯一一个.

方法2:寻找函数值符号的变化规律。

0 1 2

- - +

设计意图:先由学生应用例题1方法来解决例题2的零点存在性问题,并结合函数的单调性,从图象的直观上去判断零点的个数问题。然后鼓励学生一题多解的。

师生活动:

师生——交流,共同完成。

教师——归纳判断函数零点是否存在的两种基本方法。

环节4、课堂练习

1.已知函数f (x)的图象是连续不断的,且有如下对应值表,则函数在哪几个区间内有零点?为什么?

1 2 3 4 6 10

20 -5.5 - 2 6 18 -3

2、求函数的零点的个数。

设计意图:让学生学以至用,提高学生的动手能力。检验课堂的效率。

师生活动:

学生——独立完成。

教师——及时点评。

环节5、课堂小结

教师引导学生归纳总结本节课所学习的主要内容:函数零点的概念,方程的根与函数的零点关系,函数零点的存在性定理的理解及应用;所涉及的数学思想有:“函数与方程思想”,“数形结合思想”。

作业:习题3.1 A组 题2

设计意图:使学生将本节课所学的知识系统化、条理化,使学生再次巩固知识,明确方法.

环节6、教学反思

根据教学经历和学生的反馈信息,我对本课有如下三点反思:

1、从处理方式上看,对于这一节内容,有两种不同的处理方式:一是给出零点的定义以及零点的判定定理,直接应用而不讲概念的引入和定理的探寻过程,这样的处理不利于我校学生数学思维的培养;二是本课方式,强调对定理的探寻过程,加深学生对知识的理解深度,提高学生的数学思维能力。

2、 从数学思想上看,本节课采取“从具体到抽象”的思维方式,有助于学生抽象思维能力的形成,本节中方程的实数根与函数零点的关系,使学生树立了“函数与方程思想”和“数形结合思想”。

3、 从解题方法上看,鼓励学生一题多解,引导学生从另一角度理解问题。

是方程的实数根

是函数与轴的交点

是函数的零点

气温

8

气温

8

0

0

3

时间

12

12

-3

时间

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网