新课标A版必修2第三章直线与方程点到直线的距离说课

文档属性

| 名称 | 新课标A版必修2第三章直线与方程点到直线的距离说课 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 190.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2010-08-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。2010.2 说课课件 本节内容是普通高中教科书人教版必修二 “两条直线的位置关系”中的第四节课,主要内容是点到直线的距离公式的推导过程及应用.本节对“点到直线的距离”的认识,是从初中平面几何的定性作图,过渡到了高中解析几何的定量计算,对本节的研究,为以后直线与圆的位置关系和圆锥曲线的进一步学习奠定了基础,具有承上启下的重要作用地位与作用教材教法教学目标重点难点教学流程教学反思教学目标重点难点教学流程教学反思教材教法 教学方法

结合新课改理念采用“学生为主体,教师为主导”的探究性教学方法

学法指导

数学学习必须注重概念、原理、公式、法则的形成过程,突出数学本质

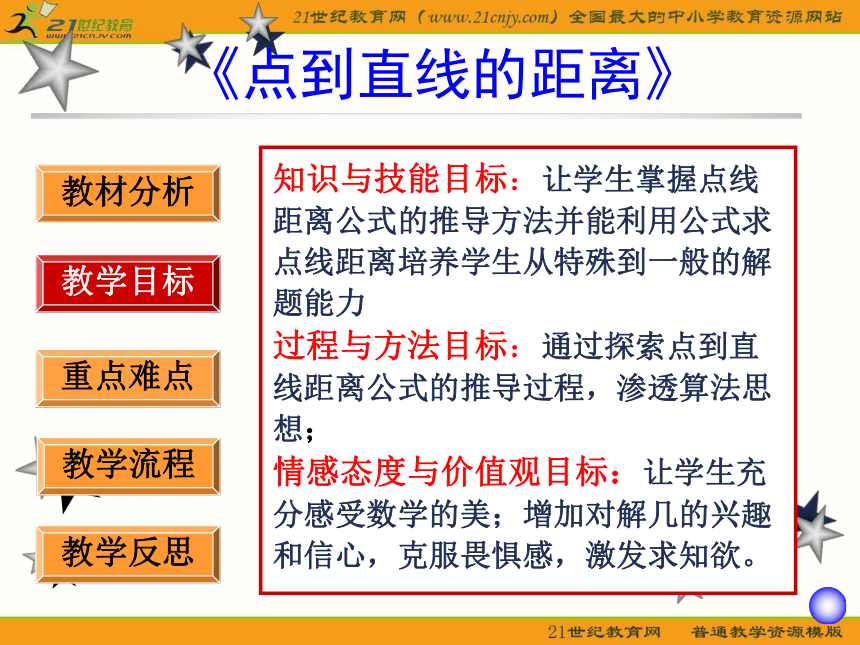

在解析几何的学习过程中,要注重数与形的内在联系,切实做到数形结合,这是减少运算量的重要途径 知识与技能目标:让学生掌握点线距离公式的推导方法并能利用公式求点线距离培养学生从特殊到一般的解题能力

过程与方法目标:通过探索点到直线距离公式的推导过程,渗透算法思想;

情感态度与价值观目标:让学生充分感受数学的美;增加对解几的兴趣和信心,克服畏惧感,激发求知欲。教学目标教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思重难点教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思教学重点

◆点到直线的距离公式的推导思路分析;

◆点到直线的距离公式的应用。

教学难点

◆点到直线距离公式的推导思路难点突破

◆采用了由特殊到一般的教学策略,利用类比归纳的思想,由浅入深.同时,借助于多媒体的直观演示帮助学生理解,师生互动、讲练结合,从而突破教学难点.引入教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思课题引入Ax+By+C=0 (A、B不同时为0) |AB|=?(x2-x1)2+(y2-y1)2(1) A=0或B=0

(2) A?0且B?0|AB|=|x2-x1|或|y2-y1|引入安全距离?课题解决 解决方法

求过点P且垂直L的直线;

求两直线交点Q的坐标;

求|PQ|。方案1求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离QL繁!分类求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离课题解决(1) 特殊直线时;

(2) 一般直线时;直线垂直y轴时d=|x1-x0|

直线垂直x轴时d=|y1-y0|x=x0y=y0练习:求点到直线的距离

1.点P(3,5),直线y=2

2.点P(-1,2),直线3x=2教学重点(1) 特殊直线时;

(2) 一般直线时;分类特殊点P(0,0):

一般点P(x0,y0):求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离分类方案1: 面积法求|PQ|

方案2: Rt?相似

方案3: 解直角三角形?LP分类?LP方案1: 面积法求|PQ|

方案2: Rt?相似

方案3: 解直角三角形教学难点1.求|PM|;

2.∠P与倾斜角?的关系;

3.解Rt△PMQ,求|PQ|。∠P = ? 或 ?- ?推导L点到直线

距离公式例题练习应用范围:无论点和直线的位置如何,点线距离公式都是适用的。例题练习1. 平面内一点A到一条直线L的距离公式的使用范围是

A 对坐标平面内任意点与直线都适用

B 当直线过原点时不适用

C 当直线的斜率不存在时不适用

D 当点A在直线L上时不适用例题练习直线与坐标轴平行时的应用。例题练习2. 点A(-3,2)到直线L:y=-3的距离为______.

3.若P(3,m)到直线L:y=5的距离大于2,求

m的取值范围。

例题练习例题练习34. 求点P(-1,2)到直线L:x/5+y/10=1的距离。

5.已知点(a, 6)到直线 4x-3y-3=0的距离为

28/5,求a的值。

例题练习例题练习4数形结合,恰当选用求点线距离方法。6. 已知点 到直线 的距离为1,

求 的值;

7. 求与点(3,-2),(-1,6)等距离的直线方程,且点在

直线两侧。

小结作业几种推导点线距离的方法

三种求点线距离的方式

探究问题——两直线间的距离小结作业?小结作业课本第45页第12、13题

提高题

已知?ABC的顶点A(4,0)、B(6,7)、

C(0,3),求这个三角形的面积。小结作业Ax+By+C=0 (A、B不同时为0) |AB|=?(x2-x1)2+(y2-y1)2课题导入提出问题 求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离解决方法利用两点间距离公式解决由特殊到一般方法推出点到直线距离公式例题练习 … …… …… …… …小结作业结束教学反思 这堂课我结合新课改的相关理念使学生既学习了新知识,也锻炼了用从特殊到一般的思维方法分析解决问题的能力,提高了学生的动手能力;同时现代化信息技术的适当运用也提高了学生的学习兴趣使学生感受到数学变化的美。欢迎大家提出宝贵意见!谢谢结束

结合新课改理念采用“学生为主体,教师为主导”的探究性教学方法

学法指导

数学学习必须注重概念、原理、公式、法则的形成过程,突出数学本质

在解析几何的学习过程中,要注重数与形的内在联系,切实做到数形结合,这是减少运算量的重要途径 知识与技能目标:让学生掌握点线距离公式的推导方法并能利用公式求点线距离培养学生从特殊到一般的解题能力

过程与方法目标:通过探索点到直线距离公式的推导过程,渗透算法思想;

情感态度与价值观目标:让学生充分感受数学的美;增加对解几的兴趣和信心,克服畏惧感,激发求知欲。教学目标教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思重难点教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思教学重点

◆点到直线的距离公式的推导思路分析;

◆点到直线的距离公式的应用。

教学难点

◆点到直线距离公式的推导思路难点突破

◆采用了由特殊到一般的教学策略,利用类比归纳的思想,由浅入深.同时,借助于多媒体的直观演示帮助学生理解,师生互动、讲练结合,从而突破教学难点.引入教材分析教学目标重点难点教学流程教学反思课题引入Ax+By+C=0 (A、B不同时为0) |AB|=?(x2-x1)2+(y2-y1)2(1) A=0或B=0

(2) A?0且B?0|AB|=|x2-x1|或|y2-y1|引入安全距离?课题解决 解决方法

求过点P且垂直L的直线;

求两直线交点Q的坐标;

求|PQ|。方案1求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离QL繁!分类求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离课题解决(1) 特殊直线时;

(2) 一般直线时;直线垂直y轴时d=|x1-x0|

直线垂直x轴时d=|y1-y0|x=x0y=y0练习:求点到直线的距离

1.点P(3,5),直线y=2

2.点P(-1,2),直线3x=2教学重点(1) 特殊直线时;

(2) 一般直线时;分类特殊点P(0,0):

一般点P(x0,y0):求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离分类方案1: 面积法求|PQ|

方案2: Rt?相似

方案3: 解直角三角形?LP分类?LP方案1: 面积法求|PQ|

方案2: Rt?相似

方案3: 解直角三角形教学难点1.求|PM|;

2.∠P与倾斜角?的关系;

3.解Rt△PMQ,求|PQ|。∠P = ? 或 ?- ?推导L点到直线

距离公式例题练习应用范围:无论点和直线的位置如何,点线距离公式都是适用的。例题练习1. 平面内一点A到一条直线L的距离公式的使用范围是

A 对坐标平面内任意点与直线都适用

B 当直线过原点时不适用

C 当直线的斜率不存在时不适用

D 当点A在直线L上时不适用例题练习直线与坐标轴平行时的应用。例题练习2. 点A(-3,2)到直线L:y=-3的距离为______.

3.若P(3,m)到直线L:y=5的距离大于2,求

m的取值范围。

例题练习例题练习34. 求点P(-1,2)到直线L:x/5+y/10=1的距离。

5.已知点(a, 6)到直线 4x-3y-3=0的距离为

28/5,求a的值。

例题练习例题练习4数形结合,恰当选用求点线距离方法。6. 已知点 到直线 的距离为1,

求 的值;

7. 求与点(3,-2),(-1,6)等距离的直线方程,且点在

直线两侧。

小结作业几种推导点线距离的方法

三种求点线距离的方式

探究问题——两直线间的距离小结作业?小结作业课本第45页第12、13题

提高题

已知?ABC的顶点A(4,0)、B(6,7)、

C(0,3),求这个三角形的面积。小结作业Ax+By+C=0 (A、B不同时为0) |AB|=?(x2-x1)2+(y2-y1)2课题导入提出问题 求点P(x0,y0)到直线L:Ax+By+C=0的距离解决方法利用两点间距离公式解决由特殊到一般方法推出点到直线距离公式例题练习 … …… …… …… …小结作业结束教学反思 这堂课我结合新课改的相关理念使学生既学习了新知识,也锻炼了用从特殊到一般的思维方法分析解决问题的能力,提高了学生的动手能力;同时现代化信息技术的适当运用也提高了学生的学习兴趣使学生感受到数学变化的美。欢迎大家提出宝贵意见!谢谢结束