失街亭(罗贯中)(广东省广州市东山区)

文档属性

| 名称 | 失街亭(罗贯中)(广东省广州市东山区) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 678.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2008-06-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。失街亭刘备曹操孙权罗贯中 名本,号湖海散人,贯中是他的字,山西太原人。他出生于元代,死于明初,他生平不见史传,据一些片断材料说,他性格孤僻,“与人寡合”,因“遭时多故”,东奔西走,“不知其终”。他在文学上的成就是多方面的,据说小说创作有数十种,曾写过十七史演义,除《三国演义》外,还有《隋唐志传》《残唐五代史演义》《三逐平妖传》等。他写过杂剧,有《赵太祖龙虎风云会》。三国演义《三国演义》原名《三国志通俗演义》,也称《三国志演义》,是我国第一部章回小说,也是我国最有代表性的长篇历史演义小说。作者以东汉末年及魏、蜀、吴三国历史为题材,在民间传说和民间艺人创作的话本、戏曲基础上,运用陈寿的《三国志》和裴松之注的正史材料,结合自己的生活经验而写成。小说描写了三国时期纷繁的事件和众多的人物,广泛地反映了当时的社会生活。前人用“文不甚深,言不甚俗”来说明它的语言特点。失街亭街

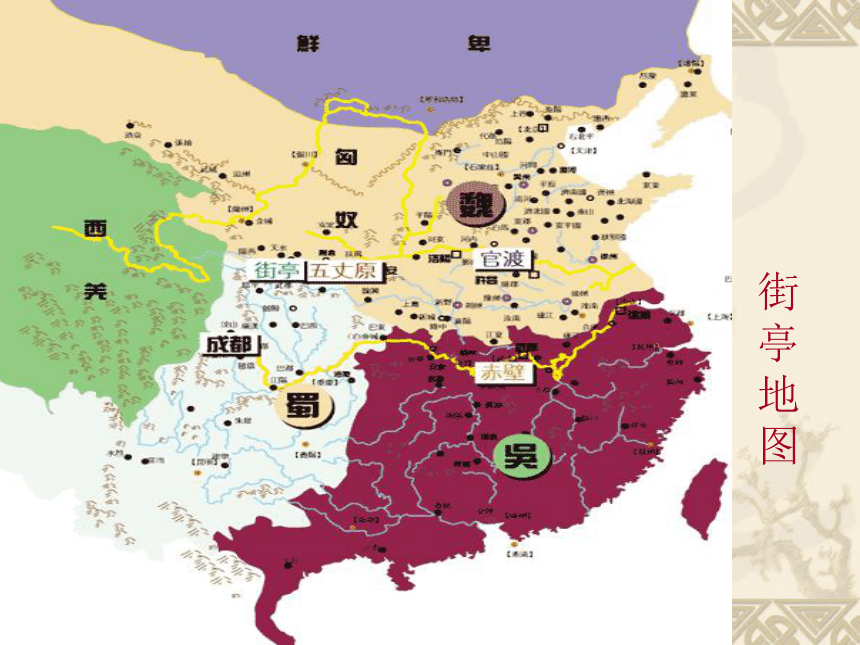

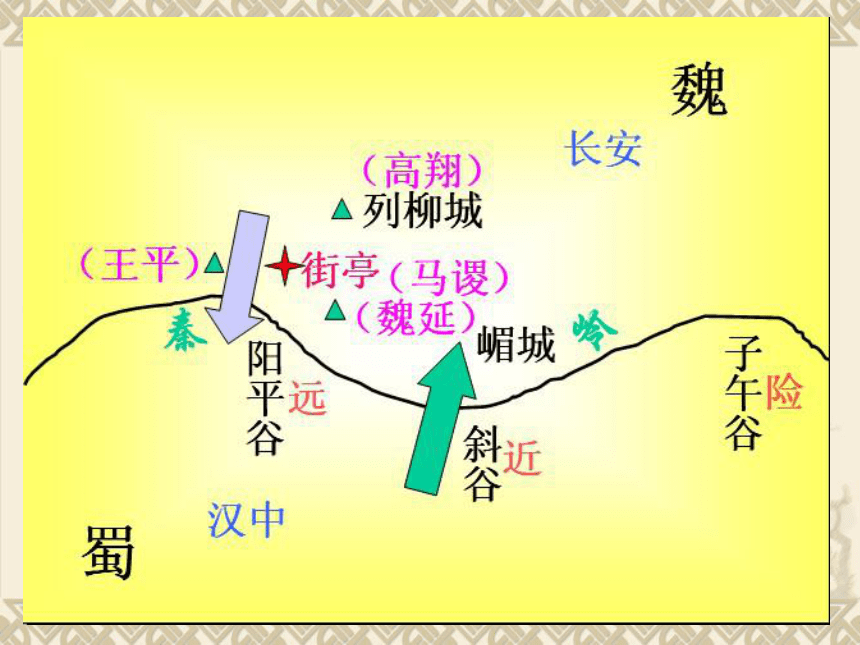

亭地图 当时魏蜀以秦岭为界,互相对峙。蜀要伐魏,必过秦岭而取长安;魏要伐蜀,也必过秦岭而取汉中。通过秦岭有三条要道:一是东路的子午谷,十分险要,双方都有兵把守,不易通过,所以孔明未走东路。二是中路的斜谷,蜀军可由此攻郿城,下长安,路程较近。孔明这次北伐,主力正是由此进军。司马懿根据孔明“平生谨慎,末敢造次行事”“不肯弄险”的特点,料到孔明不会“从子午谷径取长安”,而“必出兵斜谷,来取郿城”,于是派兵据守中路。三是西路由阳平关绕到街亭的一条大道,离长安较远,主力不宜由此进兵。但孔明由中路取郿城,司马懿就可能由西路南攻,断绝蜀军粮道,使蜀军不战自溃,并使蜀方已得的三郡不能安守。司马懿正是这样做的。

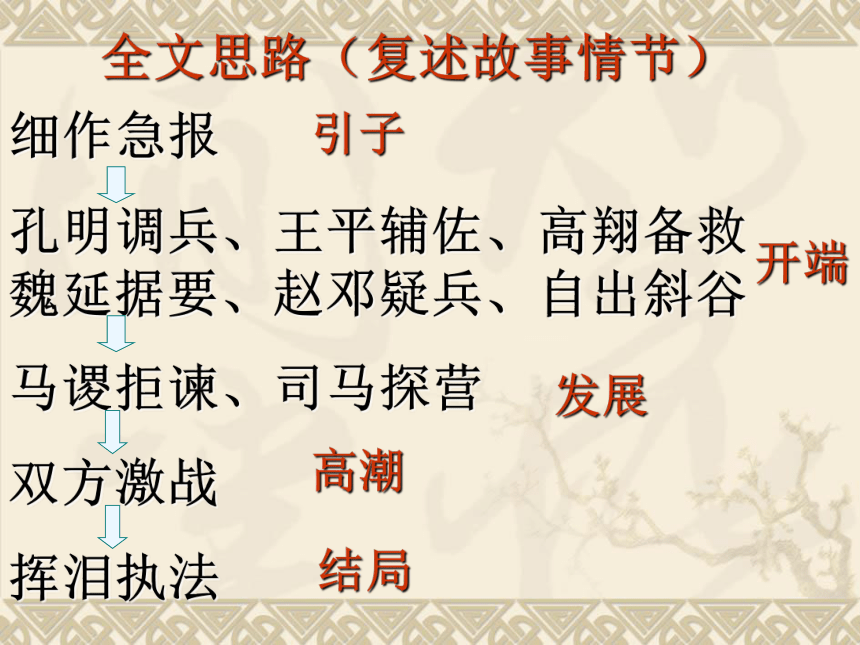

全文思路(复述故事情节)细作急报

孔明调兵、王平辅佐、高翔备救魏延据要、赵邓疑兵、自出斜谷

马谡拒谏、司马探营

双方激战

挥泪执法引子开端结局发展高潮马谡是怎样一个人?马谡其人谡曰:“某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶!”

懿笑曰:“徒有虚名,乃庸才耳!孔明用如此人物,如何不误事!”

孔明变色曰:“汝自幼饱读兵书,熟谙战法。吾累次丁宁告戒:……

吾想先帝在白帝城临危之时,曾嘱吾曰:“马谡言过其实,不可大用。今果应此言。……” 细节描写:马谡“三笑”笑曰:“丞相何故多心……”

大笑曰:“汝真女子之见……”

大笑曰:“彼若有命,不来围山。”(笑诸葛亮)(笑王平)(笑司马懿)马谡形象1.狂妄轻敌

2.刚愎自用

3.死守教条

(纸上谈兵、

本本主义)

不逃脱、不推诿、

勇于承担一笑 “某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“丞相何故多心也?量此山僻之处,魏兵如何敢来!” 二笑 若魏兵到来,吾教他片甲不回!” 三笑“汝莫乱道!……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶?”

“彼若有命,不来围山!” 这些语言充分展现出一个自视甚高、轻敌麻痹、夸夸其谈、目中无人的谋士形象。(直接描写) 作者写马谡主要采用了哪些手法?间接描写1. 通过写王平的谨慎谦恭反衬马谡的自骄蛮横2. 通过写诸葛亮的小心谨慎反衬马谡的狂妄自大

3. 通过写司马氏父子的机谨善谋反衬马谡的

无能孔明其人挥泪曰:“吾与汝义同兄弟,汝之子即吾之子,不必多嘱。”

流涕而答曰:“若复废法,何以讨贼耶?合当斩之。”

武士献马谡首级于阶下。孔明大哭不已。孔明“三哭”作者写诸葛亮采用了哪些手段?直接描写?间接描写? ①虑事周详,小心谨慎:马谡熟读兵法,派他守街亭;王平做事谨慎,派王平协助马谡。

②知彼知己,机智多谋:料到司马懿必取街亭,早作防备;查看布兵图样,知马谡无知;街亭失守,稳妥撤兵汉中。

③勇于自责:街亭失守后说:“大事去矣,此吾之过也!”

④ 有情有义,赏罚分明,不徇私情:自己喜欢马谡,尽管马谡自缚来见,还是挥泪斩马谡,但答应替他抚养儿子。直接描写:衬托手法: ①以司马懿的态度反衬:

懿叹曰:“诸葛亮真乃神人,吾不如也。” ②以王平的正确建议来衬托:

“吾累随丞相经阵,每到之处,丞相尽意指教。今观此山,乃绝地也。若魏兵断我汲水之道,军士不战自乱 ”失街亭,谁之过?讨论第一种观点:街亭之败,马谡应负主要责任。马谡狂妄自大公然违令,蜀军咽喉之地迅速丢失,造成全局被动。诸葛亮对马的缺点并非全无认识,对街亭布防十分细致周密,如马谡屯兵当道抵挡司马懿大军,战局会朝着有利于蜀方的方向发展。

第二种观点:街亭之败,诸葛亮应负主要责任。诸葛亮识人不深用人不当,致使街亭失陷全局被动。司马懿评曰:“孔明用此人,如何不误事?”诸葛亮自承“深恨己之不明”,可见诸葛亮用人不当是失败主要原因。 第三种观点,关键并不在失街亭,而在诸葛亮此次北伐的战略错误。蜀汉势弱,曹魏势强,诸葛亮战略上处于劣势,非用奇谋不能取势。如从魏延之议,以奇兵经子午谷突袭长安,以主力由褒斜道猛攻都城,二地守将夏侯、曹真(二人此次皆为诸葛亮战败)绝非诸葛亮对手(时司马懿赋闲苑城),则长安指日可下。司马懿的评论可证这一观点:“诸葛亮平生谨慎,未敢造次行事。若是吾用兵,先从子午谷取长安,早得多时矣。”二出祁山的失败也证明此路不通(后北伐即不再走此道)。“诸葛一生惟谨慎”,不使险招坐失良机,也只有“长使英雄泪满襟”了。

全文思路(复述故事情节)细作急报

孔明调兵、王平辅佐、高翔备救魏延据要、赵邓疑兵、自出斜谷

马谡拒谏、司马探营

双方激战

挥泪执法引子开端结局发展高潮马谡是怎样一个人?马谡其人谡曰:“某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶!”

懿笑曰:“徒有虚名,乃庸才耳!孔明用如此人物,如何不误事!”

孔明变色曰:“汝自幼饱读兵书,熟谙战法。吾累次丁宁告戒:……

吾想先帝在白帝城临危之时,曾嘱吾曰:“马谡言过其实,不可大用。今果应此言。……” 细节描写:马谡“三笑”笑曰:“丞相何故多心……”

大笑曰:“汝真女子之见……”

大笑曰:“彼若有命,不来围山。”(笑诸葛亮)(笑王平)(笑司马懿)马谡形象1.狂妄轻敌

2.刚愎自用

3.死守教条

(纸上谈兵、

本本主义)

不逃脱、不推诿、

勇于承担一笑 “某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“丞相何故多心也?量此山僻之处,魏兵如何敢来!” 二笑 若魏兵到来,吾教他片甲不回!” 三笑“汝莫乱道!……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶?”

“彼若有命,不来围山!” 这些语言充分展现出一个自视甚高、轻敌麻痹、夸夸其谈、目中无人的谋士形象。(直接描写) 作者写马谡主要采用了哪些手法?间接描写1. 通过写王平的谨慎谦恭反衬马谡的自骄蛮横2. 通过写诸葛亮的小心谨慎反衬马谡的狂妄自大

3. 通过写司马氏父子的机谨善谋反衬马谡的

无能孔明其人挥泪曰:“吾与汝义同兄弟,汝之子即吾之子,不必多嘱。”

流涕而答曰:“若复废法,何以讨贼耶?合当斩之。”

武士献马谡首级于阶下。孔明大哭不已。孔明“三哭”作者写诸葛亮采用了哪些手段?直接描写?间接描写? ①虑事周详,小心谨慎:马谡熟读兵法,派他守街亭;王平做事谨慎,派王平协助马谡。

②知彼知己,机智多谋:料到司马懿必取街亭,早作防备;查看布兵图样,知马谡无知;街亭失守,稳妥撤兵汉中。

③勇于自责:街亭失守后说:“大事去矣,此吾之过也!”

④ 有情有义,赏罚分明,不徇私情:自己喜欢马谡,尽管马谡自缚来见,还是挥泪斩马谡,但答应替他抚养儿子。直接描写:衬托手法: ①以司马懿的态度反衬:

懿叹曰:“诸葛亮真乃神人,吾不如也。” ②以王平的正确建议来衬托:

“吾累随丞相经阵,每到之处,丞相尽意指教。今观此山,乃绝地也。若魏兵断我汲水之道,军士不战自乱 ”失街亭,谁之过?讨论第一种观点:街亭之败,马谡应负主要责任。马谡狂妄自大公然违令,蜀军咽喉之地迅速丢失,造成全局被动。诸葛亮对马的缺点并非全无认识,对街亭布防十分细致周密,如马谡屯兵当道抵挡司马懿大军,战局会朝着有利于蜀方的方向发展。

第二种观点:街亭之败,诸葛亮应负主要责任。诸葛亮识人不深用人不当,致使街亭失陷全局被动。司马懿评曰:“孔明用此人,如何不误事?”诸葛亮自承“深恨己之不明”,可见诸葛亮用人不当是失败主要原因。 第三种观点,关键并不在失街亭,而在诸葛亮此次北伐的战略错误。蜀汉势弱,曹魏势强,诸葛亮战略上处于劣势,非用奇谋不能取势。如从魏延之议,以奇兵经子午谷突袭长安,以主力由褒斜道猛攻都城,二地守将夏侯、曹真(二人此次皆为诸葛亮战败)绝非诸葛亮对手(时司马懿赋闲苑城),则长安指日可下。司马懿的评论可证这一观点:“诸葛亮平生谨慎,未敢造次行事。若是吾用兵,先从子午谷取长安,早得多时矣。”二出祁山的失败也证明此路不通(后北伐即不再走此道)。“诸葛一生惟谨慎”,不使险招坐失良机,也只有“长使英雄泪满襟”了。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》