季氏将伐颛臾

图片预览

文档简介

课件26张PPT。季氏将伐颛臾教学目的了解孔子以德服人的政治主张。

学习本文用对话方式反复辩难,掌握生动活泼、富有雄辩力的写作方法。

教学重点难点:

通过辩论,理解孔子的政治主张。

课时:1课时

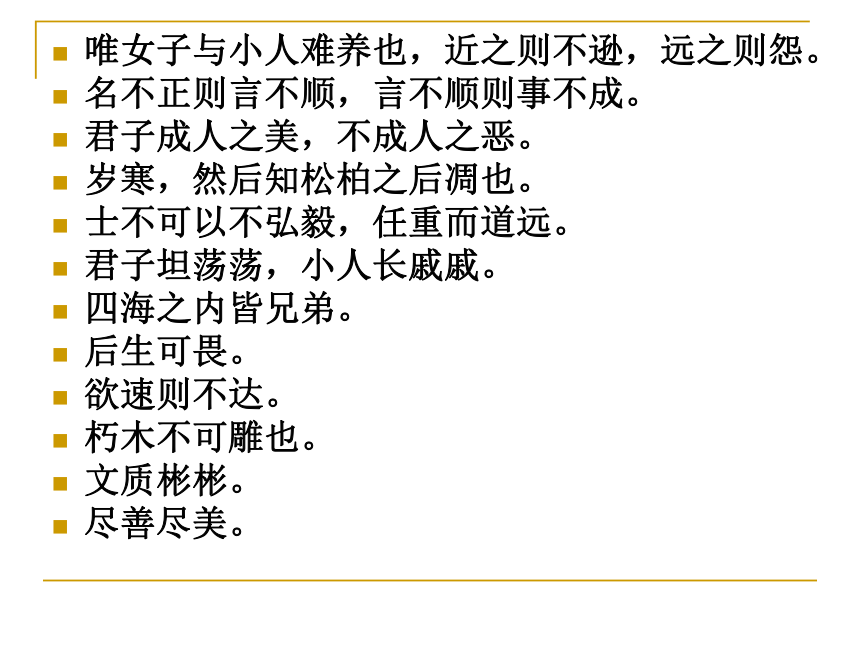

课型:讲读课教学过程:1、导入:孔子,名丘,字仲尼。传说孔子身材矮小,面目丑陋,但就是这样一个人,却是我国古代著名的思想家、政治家和教育家,并创立了儒家学派。瞻仰了先圣的面容,接下来让我们从《季氏将伐颛臾》中领略一下孔子高度的政治敏感和政治见地。这节课我们来学习第一篇课文——《季氏将伐颛臾》。本文出自《论语》。主要是孔门弟子记录孔子及其弟子言行的书。在学习之前,请先熟记以下孔子名言(可分工抄录)及了解一下孔子的思想:君子之接如水,小人之接如醴。

玉不琢不成器,人不学不知道。

人无远虑,必有近忧。

工欲善其事,必先利其器。

己所不欲,勿施于人。

鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。唯女子与小人难养也,近之则不逊,远之则怨。

名不正则言不顺,言不顺则事不成。

君子成人之美,不成人之恶。

岁寒,然后知松柏之后凋也。

士不可以不弘毅,任重而道远。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

四海之内皆兄弟。

后生可畏。

欲速则不达。

朽木不可雕也。

文质彬彬。

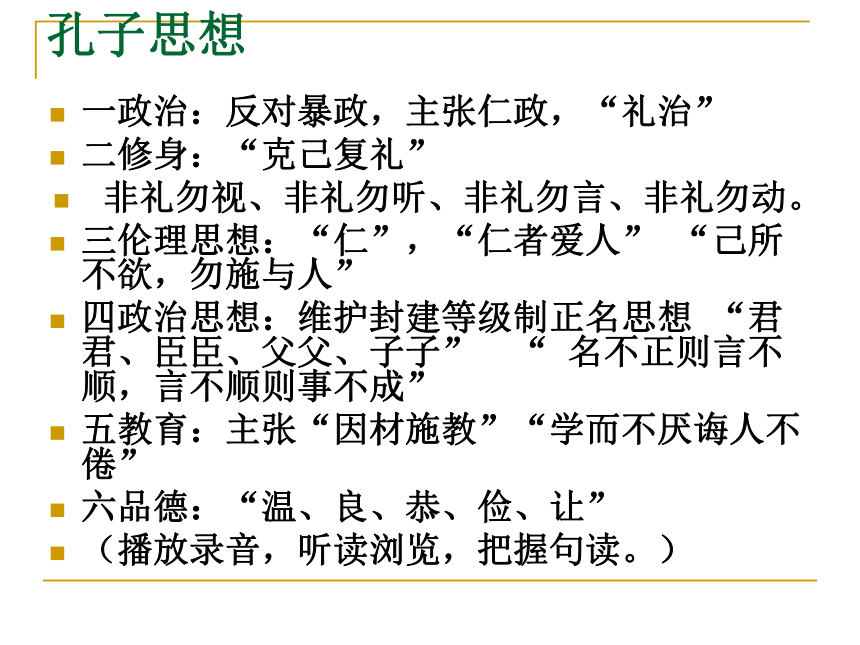

尽善尽美。孔子思想一政治:反对暴政,主张仁政,“礼治”

二修身:“克己复礼”

非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。

三伦理思想:“仁”,“仁者爱人” “己所不欲,勿施与人”

四政治思想:维护封建等级制正名思想 “君君、臣臣、父父、子子” “ 名不正则言不顺,言不顺则事不成”

五教育:主张“因材施教”“学而不厌诲人不倦”

六品德:“温、良、恭、俭、让”

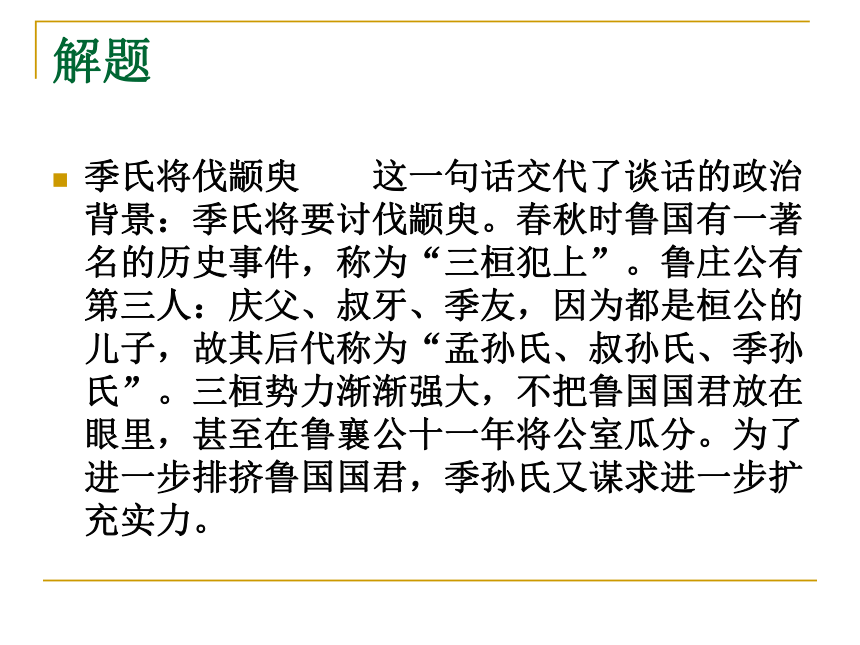

(播放录音,听读浏览,把握句读。)2、分析课文。解题季氏将伐颛臾 这一句话交代了谈话的政治背景:季氏将要讨伐颛臾。春秋时鲁国有一著名的历史事件,称为“三桓犯上”。鲁庄公有第三人:庆父、叔牙、季友,因为都是桓公的儿子,故其后代称为“孟孙氏、叔孙氏、季孙氏”。三桓势力渐渐强大,不把鲁国国君放在眼里,甚至在鲁襄公十一年将公室瓜分。为了进一步排挤鲁国国君,季孙氏又谋求进一步扩充实力。(2).解读课文①第一句话交代冉有和季路作为季氏的家臣,将消息告诉他们的老师。“有事于”:对……采取军事行动。

②对于这一消息,孔子的反应是什么?

明确:“求!无乃尔是过与?”(冉求,这难道不是你的过错吗?)

孔子对二人是当面呵斥,说明孔子是不赞成这种做法的。批评完后,孔子又阐明了三点不赞成的理由: 先王封国 不可伐

邦域之中 不必伐

社稷之臣 不当伐③针对孔子的批评,冉有自我辩解:“夫子欲之(板书),吾二臣者皆不欲也。”(我们那主公要攻打它,我们两人都不主张这样做呀!)孔子当即给予了怎样的反驳?

首先引用周任(朱熹注:平声)的话:“陈力就列,不能者止”(陈,摆出来、施展。力,才能。就,居、充任。列,职位)意即:能施展其才能则就其职位,不能这样做就不就其职位。同是在《论语》里,孔子曾说过:“不在其位,不谋其政”,而在这里则说的是“在其位,谋其政”。任一份职就要尽一份力;拿一份钱做一份事嘛。即使用我们今天并不那么先进的话说“做一天和尚撞一天钟”吧,那“钟”也得撞得响啊! ④“一个盲人在走路,倘是临危而不抱持,跌倒而不搀扶,还用辅助者干什么呢?”接着孔子又打了一个比方:“老虎犀牛从栏中逃出,珍贵的玉器在柜里损坏了,这是谁的过失呢?”同学们说谁的过失?管理者的过失。⑤由于孔子的批评抓住了要害,使冉有、季路难辞其咎,所以,他们只好实话实说,亮出自己的观点:“不是我们存心要消灭那颛臾,而是因为它日渐强大,又靠近费,对季氏的领地构成威胁。现在不消灭他,今后必将成为季氏的大患啊!”由此可见,冉有和季路实际上是参与了季氏的军事谋划的。 对此,孔子一针见血,马上批评他说:“有道德的人厌恶那种不说自己愿意去做而编个谎言来搪塞的态度。”(疾,憎恨;舍曰,避而不谈;辞,托辞、辩解之辞)因为在孔子看来——冉有的说法纯粹是侵略者的强盗逻辑。明明是自己要去侵略、消灭人家,却找借口说是因为人家对自己构成威胁。这正如20世纪初日本军国主义者侵略中国却说成是要搞“大东亚共荣圈”一样。总之是心里明明想的是一样,口里却装模作样地说成是另一样,活脱脱的“伪君子”形象。 ⑥批评了他们,孔子觉得作为老师还得给他们讲讲道理。于是又有了以下一段议论:“丘也闻有国有家者……则安之。”(请翻译)

明确:这是孔子的正面阐述,实际上说的是均贫富、讲稳定、求发展的治国方略,既包括内政又包括外交,既涉及经济又涉及政治。其中尤其值得我们注意的是他的贫富思想。他的这种思想当然不同于共产主义,而具有平均主义色彩。因为他“不患贫”,而共产主义却要消灭“贫穷”。当然,历史地看,孔子的均贫富思想仍然具有积极意义。至少,它成为后世不少农民起义的口号和目标。 ⑦阐述了自己的看法后,孔子又针对冉有和季路的问题进行了批评。明确:“今由与求也……谋动干戈于邦内”(请翻译)⑧理解文章结尾一句话“吾恐季孙之忧……之内也。” 明确:表现了孔子高度的政治敏感和政治见地。其实,季氏讨伐颛臾虽然可以扩大地盘,发展实力,但主要目的还是要削弱鲁君的实力,最终篡夺鲁国的政权。从这个观点看,他发兵讨伐颛臾是一种烟幕,是一种试探性的武力示威,是“醉翁之意不在酒”。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语道破了季氏的阴谋,同时也有力地批驳了冉有的观点。

3、翻译全文。(独立完成)4.小结:本文是一篇语录体的议论文。通过孔子与冉有和季路的对话,体现了孔子丰富的政治经验和深刻的政治眼光。

孔子虽然历来主张温、良、恭、俭、让,但是面对原则问题时,他却又有“当仁不让”的精神,充分表现了他的人格。

5.作业:课后练习。【背景材料】 一、孔子生平和《论语》简介 孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。鲁定公时,曾任鲁国大司寇,后来私人办学,周游列国,宣传自己的政治主张,还在晚年整理,“六经”(《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》)。他是儒家学派的创始人。自汉代以后,孔子学说成为二千余年封建文化的正统,影响极大。封建统治者一直把他尊为圣人。他又是一个伟大的教育家,他的教育思想影响深远,以至于今。 《论语》一部语录体的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的最重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。 二、背景材料 鲁国三桓犯上,是春秋时代各国贵族中以下犯上的普通例证。鲁庄公有弟三人:长庆父,次叔牙,次季友。因为都是桓公的儿子,故其后代称为“三桓”。三桓就是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。 三桓既强,其为乱之时便多了。最大的一次叛乱,在昭公之时。据《史记》称,当时季孙氏因与郈氏斗鸡生隙,引起冲突,昭公大概对季孙氏的跋扈不满,故站在郈氏一边,助之攻季孙氏。这时叔孙氏、孟孙氏恐季孙氏败后自己的势力发生动摇,乃相与救季孙氏,结果把昭公之军打败,并杀郈昭伯,逼昭公奔齐。三桓的势力,至此已登峰造极。(周谷城《中国通史》) 鲁宣公十五年(前594)的鲁国“初税亩”,表示公私斗争的导火线已经点燃了。鲁襄公十一年(前562),季孙、叔孙、孟孙三家对公室进行反击,“作三军,三分公室各有其一”,把公室瓜分了。到了鲁昭公五年(前531),三家调整了互相的分地,“四分公室”,季氏独得二份,其他二家各得一份。

昭公企图翦除三家的势力,结果失败,被三家赶跑了。

(郭沫若《中国史稿》) 三、参考译文 季孙氏将要讨伐颛臾。冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏准备对颛臾采取军事行动。”孔子说:“求!恐怕该责备你了。那颛臾,从前先王让它做东蒙山的主祭,而且它地处鲁国境内。这是鲁国的臣属,为什么要讨伐它呢?” 冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。”孔子说:“求!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能这样做则不担任那职务。’盲人走路不稳,辅助者不去护持.跌倒了,不去搀扶,那何必要用那个辅助者呢?而且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,龟甲和玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?” 冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近费城,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的忧虑。”孔子说:“求!君子厌恶那种不说出自己愿意而给它编造托辞的态度。我听说诸侯大夫一类人,不怕东西少而怕分配不均匀,不怕贫困而怕不安定。财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不安必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。依照这个道理,远方之人不降服,就施行文教和德政来招徕他们;来了之后,就使他们生活安定。如今由与求两人辅佐季孙,远方的人不归顺,却不能招徕他们;国家四分五裂而不能保持它的稳定统一;反而策动在境内动用武力。我担心季孙氏的忧患不在颛臾,而在鲁国宫廷内部。”

学习本文用对话方式反复辩难,掌握生动活泼、富有雄辩力的写作方法。

教学重点难点:

通过辩论,理解孔子的政治主张。

课时:1课时

课型:讲读课教学过程:1、导入:孔子,名丘,字仲尼。传说孔子身材矮小,面目丑陋,但就是这样一个人,却是我国古代著名的思想家、政治家和教育家,并创立了儒家学派。瞻仰了先圣的面容,接下来让我们从《季氏将伐颛臾》中领略一下孔子高度的政治敏感和政治见地。这节课我们来学习第一篇课文——《季氏将伐颛臾》。本文出自《论语》。主要是孔门弟子记录孔子及其弟子言行的书。在学习之前,请先熟记以下孔子名言(可分工抄录)及了解一下孔子的思想:君子之接如水,小人之接如醴。

玉不琢不成器,人不学不知道。

人无远虑,必有近忧。

工欲善其事,必先利其器。

己所不欲,勿施于人。

鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。唯女子与小人难养也,近之则不逊,远之则怨。

名不正则言不顺,言不顺则事不成。

君子成人之美,不成人之恶。

岁寒,然后知松柏之后凋也。

士不可以不弘毅,任重而道远。

君子坦荡荡,小人长戚戚。

四海之内皆兄弟。

后生可畏。

欲速则不达。

朽木不可雕也。

文质彬彬。

尽善尽美。孔子思想一政治:反对暴政,主张仁政,“礼治”

二修身:“克己复礼”

非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。

三伦理思想:“仁”,“仁者爱人” “己所不欲,勿施与人”

四政治思想:维护封建等级制正名思想 “君君、臣臣、父父、子子” “ 名不正则言不顺,言不顺则事不成”

五教育:主张“因材施教”“学而不厌诲人不倦”

六品德:“温、良、恭、俭、让”

(播放录音,听读浏览,把握句读。)2、分析课文。解题季氏将伐颛臾 这一句话交代了谈话的政治背景:季氏将要讨伐颛臾。春秋时鲁国有一著名的历史事件,称为“三桓犯上”。鲁庄公有第三人:庆父、叔牙、季友,因为都是桓公的儿子,故其后代称为“孟孙氏、叔孙氏、季孙氏”。三桓势力渐渐强大,不把鲁国国君放在眼里,甚至在鲁襄公十一年将公室瓜分。为了进一步排挤鲁国国君,季孙氏又谋求进一步扩充实力。(2).解读课文①第一句话交代冉有和季路作为季氏的家臣,将消息告诉他们的老师。“有事于”:对……采取军事行动。

②对于这一消息,孔子的反应是什么?

明确:“求!无乃尔是过与?”(冉求,这难道不是你的过错吗?)

孔子对二人是当面呵斥,说明孔子是不赞成这种做法的。批评完后,孔子又阐明了三点不赞成的理由: 先王封国 不可伐

邦域之中 不必伐

社稷之臣 不当伐③针对孔子的批评,冉有自我辩解:“夫子欲之(板书),吾二臣者皆不欲也。”(我们那主公要攻打它,我们两人都不主张这样做呀!)孔子当即给予了怎样的反驳?

首先引用周任(朱熹注:平声)的话:“陈力就列,不能者止”(陈,摆出来、施展。力,才能。就,居、充任。列,职位)意即:能施展其才能则就其职位,不能这样做就不就其职位。同是在《论语》里,孔子曾说过:“不在其位,不谋其政”,而在这里则说的是“在其位,谋其政”。任一份职就要尽一份力;拿一份钱做一份事嘛。即使用我们今天并不那么先进的话说“做一天和尚撞一天钟”吧,那“钟”也得撞得响啊! ④“一个盲人在走路,倘是临危而不抱持,跌倒而不搀扶,还用辅助者干什么呢?”接着孔子又打了一个比方:“老虎犀牛从栏中逃出,珍贵的玉器在柜里损坏了,这是谁的过失呢?”同学们说谁的过失?管理者的过失。⑤由于孔子的批评抓住了要害,使冉有、季路难辞其咎,所以,他们只好实话实说,亮出自己的观点:“不是我们存心要消灭那颛臾,而是因为它日渐强大,又靠近费,对季氏的领地构成威胁。现在不消灭他,今后必将成为季氏的大患啊!”由此可见,冉有和季路实际上是参与了季氏的军事谋划的。 对此,孔子一针见血,马上批评他说:“有道德的人厌恶那种不说自己愿意去做而编个谎言来搪塞的态度。”(疾,憎恨;舍曰,避而不谈;辞,托辞、辩解之辞)因为在孔子看来——冉有的说法纯粹是侵略者的强盗逻辑。明明是自己要去侵略、消灭人家,却找借口说是因为人家对自己构成威胁。这正如20世纪初日本军国主义者侵略中国却说成是要搞“大东亚共荣圈”一样。总之是心里明明想的是一样,口里却装模作样地说成是另一样,活脱脱的“伪君子”形象。 ⑥批评了他们,孔子觉得作为老师还得给他们讲讲道理。于是又有了以下一段议论:“丘也闻有国有家者……则安之。”(请翻译)

明确:这是孔子的正面阐述,实际上说的是均贫富、讲稳定、求发展的治国方略,既包括内政又包括外交,既涉及经济又涉及政治。其中尤其值得我们注意的是他的贫富思想。他的这种思想当然不同于共产主义,而具有平均主义色彩。因为他“不患贫”,而共产主义却要消灭“贫穷”。当然,历史地看,孔子的均贫富思想仍然具有积极意义。至少,它成为后世不少农民起义的口号和目标。 ⑦阐述了自己的看法后,孔子又针对冉有和季路的问题进行了批评。明确:“今由与求也……谋动干戈于邦内”(请翻译)⑧理解文章结尾一句话“吾恐季孙之忧……之内也。” 明确:表现了孔子高度的政治敏感和政治见地。其实,季氏讨伐颛臾虽然可以扩大地盘,发展实力,但主要目的还是要削弱鲁君的实力,最终篡夺鲁国的政权。从这个观点看,他发兵讨伐颛臾是一种烟幕,是一种试探性的武力示威,是“醉翁之意不在酒”。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语道破了季氏的阴谋,同时也有力地批驳了冉有的观点。

3、翻译全文。(独立完成)4.小结:本文是一篇语录体的议论文。通过孔子与冉有和季路的对话,体现了孔子丰富的政治经验和深刻的政治眼光。

孔子虽然历来主张温、良、恭、俭、让,但是面对原则问题时,他却又有“当仁不让”的精神,充分表现了他的人格。

5.作业:课后练习。【背景材料】 一、孔子生平和《论语》简介 孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。鲁定公时,曾任鲁国大司寇,后来私人办学,周游列国,宣传自己的政治主张,还在晚年整理,“六经”(《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》)。他是儒家学派的创始人。自汉代以后,孔子学说成为二千余年封建文化的正统,影响极大。封建统治者一直把他尊为圣人。他又是一个伟大的教育家,他的教育思想影响深远,以至于今。 《论语》一部语录体的散文集,它是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的最重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。《论语》共20篇,每篇又分若干章,不相连属;言简意丰,含蓄凝练,包含了孔子渊博的学识和丰富的生活经验;在记言的同时,传达了人物的神情态度;在某些章节的记述中,还生动地反映了人物的性格特点;其中有不少精辟的言论成为人们习用的格言和成语,对后来的文学语言有很大影响。 二、背景材料 鲁国三桓犯上,是春秋时代各国贵族中以下犯上的普通例证。鲁庄公有弟三人:长庆父,次叔牙,次季友。因为都是桓公的儿子,故其后代称为“三桓”。三桓就是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。 三桓既强,其为乱之时便多了。最大的一次叛乱,在昭公之时。据《史记》称,当时季孙氏因与郈氏斗鸡生隙,引起冲突,昭公大概对季孙氏的跋扈不满,故站在郈氏一边,助之攻季孙氏。这时叔孙氏、孟孙氏恐季孙氏败后自己的势力发生动摇,乃相与救季孙氏,结果把昭公之军打败,并杀郈昭伯,逼昭公奔齐。三桓的势力,至此已登峰造极。(周谷城《中国通史》) 鲁宣公十五年(前594)的鲁国“初税亩”,表示公私斗争的导火线已经点燃了。鲁襄公十一年(前562),季孙、叔孙、孟孙三家对公室进行反击,“作三军,三分公室各有其一”,把公室瓜分了。到了鲁昭公五年(前531),三家调整了互相的分地,“四分公室”,季氏独得二份,其他二家各得一份。

昭公企图翦除三家的势力,结果失败,被三家赶跑了。

(郭沫若《中国史稿》) 三、参考译文 季孙氏将要讨伐颛臾。冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏准备对颛臾采取军事行动。”孔子说:“求!恐怕该责备你了。那颛臾,从前先王让它做东蒙山的主祭,而且它地处鲁国境内。这是鲁国的臣属,为什么要讨伐它呢?” 冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。”孔子说:“求!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能这样做则不担任那职务。’盲人走路不稳,辅助者不去护持.跌倒了,不去搀扶,那何必要用那个辅助者呢?而且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,龟甲和玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?” 冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近费城,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的忧虑。”孔子说:“求!君子厌恶那种不说出自己愿意而给它编造托辞的态度。我听说诸侯大夫一类人,不怕东西少而怕分配不均匀,不怕贫困而怕不安定。财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不安必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。依照这个道理,远方之人不降服,就施行文教和德政来招徕他们;来了之后,就使他们生活安定。如今由与求两人辅佐季孙,远方的人不归顺,却不能招徕他们;国家四分五裂而不能保持它的稳定统一;反而策动在境内动用武力。我担心季孙氏的忧患不在颛臾,而在鲁国宫廷内部。”

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》