巩乃斯的马

图片预览

文档简介

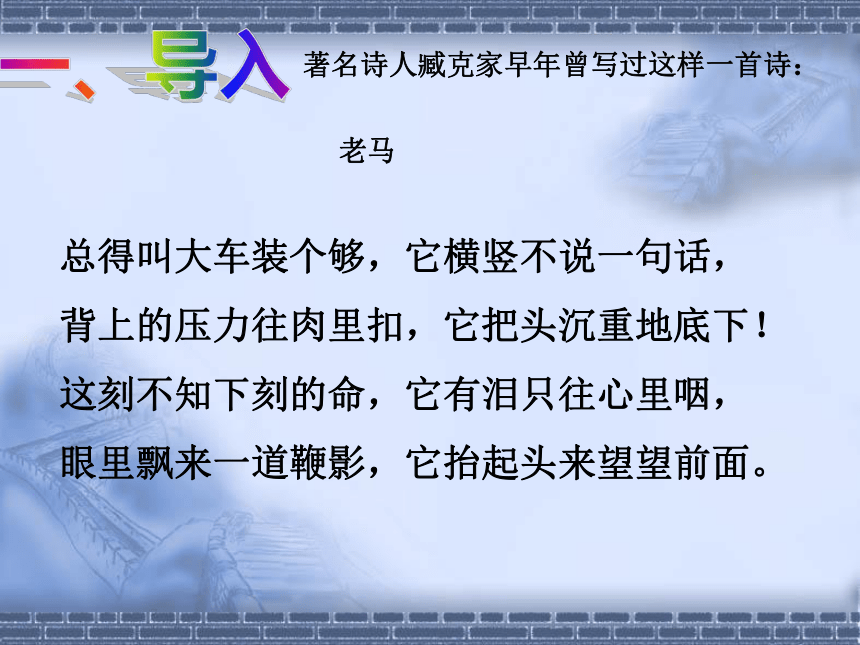

课件58张PPT。著名诗人臧克家早年曾写过这样一首诗:老马总得叫大车装个够,它横竖不说一句话,

背上的压力往肉里扣,它把头沉重地底下!

这刻不知下刻的命,它有泪只往心里咽,

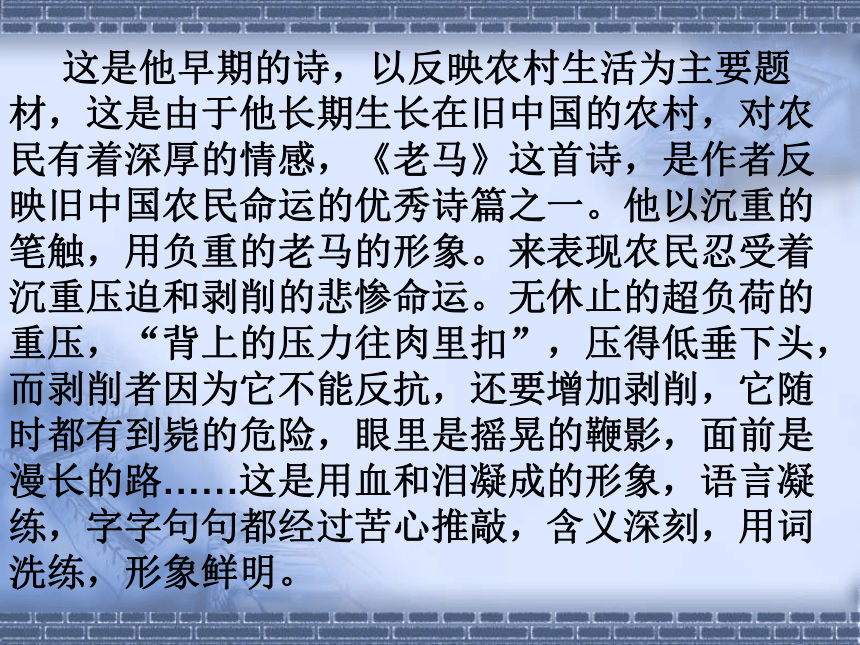

眼里飘来一道鞭影,它抬起头来望望前面。一、导入 这是他早期的诗,以反映农村生活为主要题材,这是由于他长期生长在旧中国的农村,对农民有着深厚的情感,《老马》这首诗,是作者反映旧中国农民命运的优秀诗篇之一。他以沉重的笔触,用负重的老马的形象。来表现农民忍受着沉重压迫和剥削的悲惨命运。无休止的超负荷的重压,“背上的压力往肉里扣”,压得低垂下头,而剥削者因为它不能反抗,还要增加剥削,它随时都有到毙的危险,眼里是摇晃的鞭影,面前是漫长的路……这是用血和泪凝成的形象,语言凝练,字字句句都经过苦心推敲,含义深刻,用词洗练,形象鲜明。巩乃斯的马又是怎么样的呢?诗人为什么要写它呢?下面我们一起来学习周涛写的《巩乃斯的马》巩乃斯的马请你欣赏(一) 脱缰之马扬鞭催马请你欣赏(二)请你欣赏(三)马之韵--悲鸿笔下的马双马天马行空--扬蹄-奔腾--哀鸣不用扬鞭自奋蹄-飞马个马奔驰一个马奔驰二个马奔驰三个马奔驰四个马奔驰五三骏图六骏图八骏图又见行空一、关于作者及作品周 涛 1946年3月15日出生,中国著名诗人、散文家。祖籍山西,在京启蒙,少年随父迁徙新疆。1969年毕业于新疆大学中文系,现为新疆军区创作室主任 。

曾获全国诗集奖和全军八一奖,1998年获首届鲁迅文学奖,系新边塞诗的代表人物。同时也是当代中国最具个性魅力和文学气质的优秀作家。二、背景介绍 作者在20世纪60年代末到70年代初,和许多知识青年一样在农村生活、劳动,接受所谓的“再教育”,精神上受到压抑,为挣脱束缚,寻找自由,从马身上感悟到了“它是进取精神的象征,崇高的化身”,感受到自由的亲切和驾驭自己命运的能力。

20世纪末、21世纪初,中国西部突然成为人们视野中一道亮丽的风景,无论是政府官员、投资家,还是普通老百姓,都不约而同地把目光投向西部,关注西部。但是,西部究竟是什么样儿,几乎无人能够回答。然而,军旅作家周涛能够回答。从生长在塔克拉玛干沙漠的巨树,到嘶鸣于大草原上的奔马;从荒芜寒绝的古凉州地,到冷绝忧郁的伊犁河。周涛在他的散文里,向我们袒露的是如此真切的西部。在周涛的笔下,西部的一草一木都蕴蓄着丰富的情感。黄土高原上冷峻而奇美的深涧、大壑、重峦,青青大草原上狂烈而悲壮的奔马,惩恶扬善而自毁生命的鹰,这些都是作者感悟大千世界时心灵的战栗,是平等地与自然万物的对话,是与各种生命细致入微的情感交流。读来让人感动。三、检查预习1、正字音:畸形脖颈滑稽稽首堵塞牝马蓦然苍劲边塞龇牙怜悯魅力诧异悲怆后裔jīmǐnpìnmòmèichàzīchuàngjīqǐyìjìnggěngsèsài2、辨字形咤 叱咤 俑 兵马俑 诞 荒诞

诧 惊诧 桶 木桶 涎 涎水

颈 脖颈 嘶 嘶鸣 蓦 蓦然

项 项链 厮 厮打 幕 夜幕3、记词义①无与伦比

②淋漓尽致

③俨然

④驾驭

⑤喑哑

⑥我行我素

⑦南柯一梦

⑧海市蜃楼没有比得上的(多含褒义)形容文章或谈话详尽透彻。也指暴露得彻底。形容庄严、整齐、很像的样子。使服从自己的意志而行动。嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。 不管别人怎么主,我还是照我本来的一套去做。 泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。比喻虚幻的事物。阅读课文,理清文脉,

划出层次,归纳大意。结构图示巩乃斯的马一(1~3)对比中引出巩乃斯的马。为下文作铺垫二(4~16)马的生命力与人对自由向往的融合。具体描绘两个场景。三(17~21)议论揭示了马作为人类朋友的特殊性格。画龙点睛。马奔放雄健而不凶暴,优美柔顺而不懦弱。它是进取精神和崇高感情的象征,是力和美的美妙结合。全文通过对马的观照也表达了作者对人类美好精神赞美。

分析主旨划出议论性的文字,归纳文章主旨。五、合作与研讨 1、文章第一段的叙述表达了作者一种什么样的观点?从哪些词语中可以看出来?明确: “偏见”、“缺陷”和“惋惜”等词语中可以看出作者对马非常喜爱,应该说他对马有一种偏爱2、文章中讲到“牛”、“骆驼”和“毛驴” 的作用是什么?作者又是如何引出“巩乃斯的马”的?

明确:写牛、骆驼、毛驴的特点,说它们是俘虏、是仆役,与下面褒扬马是“作为人类朋友的形象出现的”形成鲜明对比。

用马与以上动物的对比中引出马;然后再用“桔树有自己的土壤”作类比,引出了“巩乃斯的马。”思想:借助对马的形象的描绘,表达了一种对不受羁绊的生命力与进取精神的向往与渴求。两个场面:1、作者1970年在一个农场接受“再教育”时忍受不了精神的压抑,在冬夜旷野的雪地上纵马狂奔的场面; (雪夜纵马狂奔的场面)

2、作者在夏日暴雨下的巩乃斯草原上所见到的最壮阔的马群奔跑的场面。 3.仔细阅读课文第二部分,想想文章中描写了哪两个场面?有什么作用? 4、 文章第二部分中(尤其是两个奔马场面的描写)都充满了飞动感,充满了生命力,但是实际上全篇都充满了忧郁感,它承载着表面上一切狂放奔突之物,构成了巨大的内在张力。根据文章中所提供的内容说说作者为什么会产生这种深沉的忧郁感?

这种“忧郁”是如何安排、隐藏在文章当中的? 1、“我在一个农场接受‘再教育’,第一次……精神上的压抑却有可能摧毁我的信念。”

2、“在巩乃斯草原度过的那些日子里……心灵寂寞。” 这些文字,虽然是回忆性的追叙,但是仍可让读者真切地感受到在“文革”时期,高压的政治运动使得人与人之间失去了最宝贵的信任,人人自危,动辄得咎。生活在这样的社会,个性被磨灭了,自由被剥夺了,所以会感受到巨大的压抑,从而心情变得忧郁。 作者开始时是感到时代性的精神苦闷,他想挣脱羁绊,寻找自由,才偷偷到冬夜旷野上纵马狂奔的。他在奔马时放浪形骸,得到了暂时的表面的欢乐,但是心却还在为生活流泪。他喜欢“观察马群”是因为痛苦无奈,想从马身上尝到自由的滋味。作者自己身上隐隐沉痛与群马的奔放相连,使得文章风格压抑又总是反弹为放纵 ,放纵中又隐藏着忧郁,最后这两者的突破口是暴风雨之夜马群聚集狂奔。在这里作者的忧郁终于爆发为力量,写实与象征融为一体。但是在马群消失、暴雨停歇后,他的宣泄又重归于痛苦。所以说全文都笼罩着“忧郁”。 文中的忧郁已经拥有了一种美感,因为忧郁之情与精神麻木是相对应的。作者虽然生活在压抑、痛苦的时代,但是作者还是保持了个性,还是自觉地在思想上与庸俗的社会作斗争。 5、第二部分的第二小层中作者说“我喜欢看一群马”,为什么?也就是说在这里,作者在马群身上得到了什么启示?(提示:抓住词语“指定”、“关系”、“血缘”等。) 作者发现,马群中获得首领地位的公马是通过激烈公平的竞争才获得首领地位,统帅保护着马群。对自然界的这种生存竞争机制,作者不胜向往。 第10段的议论是醉翁之意不在酒,通过关键词语可以看出作者对现实社会的种种非正常现象的愤懑和抨击。马群所呈现的坦荡、自在、公平,与人的世界中的扭曲、丑陋形成了强烈的对比和反讽。 小结一:作者眼中,“真正的马”是一种怎样的马? 马就是这样,它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不任人随意欺凌,并不懦弱,我说它是进取精神的象征,是崇高感情的化身,是力与美的巧妙结合:日出而撒欢,日入而哀鸣,它们好像永远是这样散漫而又有所期待,这样原始而又有感知,这样不假雕饰而又优美,这样我行我素而又不会被世界所淘汰。 探讨文章的写法特点一、描写的手法:如何进行描写的?1、使用了对比2、对马的外貌进行了准确生动的细节描写3、最重要的就是选取了两个最能表现马的场景。二、托物言志的手法是本文最明显的特征,作者在马的身上寄托了自己对不受羁绊的自由的生命境界的追求,并将它上身升到民族精神的高度。三、写实与象征融为一体,作者的处境、情感与大西北的马的契合。拓展与写作1、同学们,你们有喜欢的动物吗?有通人性的动物的动人故事吗?请讲给大家听听。(学生自主讲故事)2、请写一篇关于动物的文章。学习托物言志的手法,写出动物的独特性格。再见

背上的压力往肉里扣,它把头沉重地底下!

这刻不知下刻的命,它有泪只往心里咽,

眼里飘来一道鞭影,它抬起头来望望前面。一、导入 这是他早期的诗,以反映农村生活为主要题材,这是由于他长期生长在旧中国的农村,对农民有着深厚的情感,《老马》这首诗,是作者反映旧中国农民命运的优秀诗篇之一。他以沉重的笔触,用负重的老马的形象。来表现农民忍受着沉重压迫和剥削的悲惨命运。无休止的超负荷的重压,“背上的压力往肉里扣”,压得低垂下头,而剥削者因为它不能反抗,还要增加剥削,它随时都有到毙的危险,眼里是摇晃的鞭影,面前是漫长的路……这是用血和泪凝成的形象,语言凝练,字字句句都经过苦心推敲,含义深刻,用词洗练,形象鲜明。巩乃斯的马又是怎么样的呢?诗人为什么要写它呢?下面我们一起来学习周涛写的《巩乃斯的马》巩乃斯的马请你欣赏(一) 脱缰之马扬鞭催马请你欣赏(二)请你欣赏(三)马之韵--悲鸿笔下的马双马天马行空--扬蹄-奔腾--哀鸣不用扬鞭自奋蹄-飞马个马奔驰一个马奔驰二个马奔驰三个马奔驰四个马奔驰五三骏图六骏图八骏图又见行空一、关于作者及作品周 涛 1946年3月15日出生,中国著名诗人、散文家。祖籍山西,在京启蒙,少年随父迁徙新疆。1969年毕业于新疆大学中文系,现为新疆军区创作室主任 。

曾获全国诗集奖和全军八一奖,1998年获首届鲁迅文学奖,系新边塞诗的代表人物。同时也是当代中国最具个性魅力和文学气质的优秀作家。二、背景介绍 作者在20世纪60年代末到70年代初,和许多知识青年一样在农村生活、劳动,接受所谓的“再教育”,精神上受到压抑,为挣脱束缚,寻找自由,从马身上感悟到了“它是进取精神的象征,崇高的化身”,感受到自由的亲切和驾驭自己命运的能力。

20世纪末、21世纪初,中国西部突然成为人们视野中一道亮丽的风景,无论是政府官员、投资家,还是普通老百姓,都不约而同地把目光投向西部,关注西部。但是,西部究竟是什么样儿,几乎无人能够回答。然而,军旅作家周涛能够回答。从生长在塔克拉玛干沙漠的巨树,到嘶鸣于大草原上的奔马;从荒芜寒绝的古凉州地,到冷绝忧郁的伊犁河。周涛在他的散文里,向我们袒露的是如此真切的西部。在周涛的笔下,西部的一草一木都蕴蓄着丰富的情感。黄土高原上冷峻而奇美的深涧、大壑、重峦,青青大草原上狂烈而悲壮的奔马,惩恶扬善而自毁生命的鹰,这些都是作者感悟大千世界时心灵的战栗,是平等地与自然万物的对话,是与各种生命细致入微的情感交流。读来让人感动。三、检查预习1、正字音:畸形脖颈滑稽稽首堵塞牝马蓦然苍劲边塞龇牙怜悯魅力诧异悲怆后裔jīmǐnpìnmòmèichàzīchuàngjīqǐyìjìnggěngsèsài2、辨字形咤 叱咤 俑 兵马俑 诞 荒诞

诧 惊诧 桶 木桶 涎 涎水

颈 脖颈 嘶 嘶鸣 蓦 蓦然

项 项链 厮 厮打 幕 夜幕3、记词义①无与伦比

②淋漓尽致

③俨然

④驾驭

⑤喑哑

⑥我行我素

⑦南柯一梦

⑧海市蜃楼没有比得上的(多含褒义)形容文章或谈话详尽透彻。也指暴露得彻底。形容庄严、整齐、很像的样子。使服从自己的意志而行动。嗓子干涩发不出声音或发音低而不清楚。 不管别人怎么主,我还是照我本来的一套去做。 泛指一场梦,或比喻一场空欢喜。比喻虚幻的事物。阅读课文,理清文脉,

划出层次,归纳大意。结构图示巩乃斯的马一(1~3)对比中引出巩乃斯的马。为下文作铺垫二(4~16)马的生命力与人对自由向往的融合。具体描绘两个场景。三(17~21)议论揭示了马作为人类朋友的特殊性格。画龙点睛。马奔放雄健而不凶暴,优美柔顺而不懦弱。它是进取精神和崇高感情的象征,是力和美的美妙结合。全文通过对马的观照也表达了作者对人类美好精神赞美。

分析主旨划出议论性的文字,归纳文章主旨。五、合作与研讨 1、文章第一段的叙述表达了作者一种什么样的观点?从哪些词语中可以看出来?明确: “偏见”、“缺陷”和“惋惜”等词语中可以看出作者对马非常喜爱,应该说他对马有一种偏爱2、文章中讲到“牛”、“骆驼”和“毛驴” 的作用是什么?作者又是如何引出“巩乃斯的马”的?

明确:写牛、骆驼、毛驴的特点,说它们是俘虏、是仆役,与下面褒扬马是“作为人类朋友的形象出现的”形成鲜明对比。

用马与以上动物的对比中引出马;然后再用“桔树有自己的土壤”作类比,引出了“巩乃斯的马。”思想:借助对马的形象的描绘,表达了一种对不受羁绊的生命力与进取精神的向往与渴求。两个场面:1、作者1970年在一个农场接受“再教育”时忍受不了精神的压抑,在冬夜旷野的雪地上纵马狂奔的场面; (雪夜纵马狂奔的场面)

2、作者在夏日暴雨下的巩乃斯草原上所见到的最壮阔的马群奔跑的场面。 3.仔细阅读课文第二部分,想想文章中描写了哪两个场面?有什么作用? 4、 文章第二部分中(尤其是两个奔马场面的描写)都充满了飞动感,充满了生命力,但是实际上全篇都充满了忧郁感,它承载着表面上一切狂放奔突之物,构成了巨大的内在张力。根据文章中所提供的内容说说作者为什么会产生这种深沉的忧郁感?

这种“忧郁”是如何安排、隐藏在文章当中的? 1、“我在一个农场接受‘再教育’,第一次……精神上的压抑却有可能摧毁我的信念。”

2、“在巩乃斯草原度过的那些日子里……心灵寂寞。” 这些文字,虽然是回忆性的追叙,但是仍可让读者真切地感受到在“文革”时期,高压的政治运动使得人与人之间失去了最宝贵的信任,人人自危,动辄得咎。生活在这样的社会,个性被磨灭了,自由被剥夺了,所以会感受到巨大的压抑,从而心情变得忧郁。 作者开始时是感到时代性的精神苦闷,他想挣脱羁绊,寻找自由,才偷偷到冬夜旷野上纵马狂奔的。他在奔马时放浪形骸,得到了暂时的表面的欢乐,但是心却还在为生活流泪。他喜欢“观察马群”是因为痛苦无奈,想从马身上尝到自由的滋味。作者自己身上隐隐沉痛与群马的奔放相连,使得文章风格压抑又总是反弹为放纵 ,放纵中又隐藏着忧郁,最后这两者的突破口是暴风雨之夜马群聚集狂奔。在这里作者的忧郁终于爆发为力量,写实与象征融为一体。但是在马群消失、暴雨停歇后,他的宣泄又重归于痛苦。所以说全文都笼罩着“忧郁”。 文中的忧郁已经拥有了一种美感,因为忧郁之情与精神麻木是相对应的。作者虽然生活在压抑、痛苦的时代,但是作者还是保持了个性,还是自觉地在思想上与庸俗的社会作斗争。 5、第二部分的第二小层中作者说“我喜欢看一群马”,为什么?也就是说在这里,作者在马群身上得到了什么启示?(提示:抓住词语“指定”、“关系”、“血缘”等。) 作者发现,马群中获得首领地位的公马是通过激烈公平的竞争才获得首领地位,统帅保护着马群。对自然界的这种生存竞争机制,作者不胜向往。 第10段的议论是醉翁之意不在酒,通过关键词语可以看出作者对现实社会的种种非正常现象的愤懑和抨击。马群所呈现的坦荡、自在、公平,与人的世界中的扭曲、丑陋形成了强烈的对比和反讽。 小结一:作者眼中,“真正的马”是一种怎样的马? 马就是这样,它奔放有力却不让人畏惧,毫无凶暴之相;它优美柔顺却不任人随意欺凌,并不懦弱,我说它是进取精神的象征,是崇高感情的化身,是力与美的巧妙结合:日出而撒欢,日入而哀鸣,它们好像永远是这样散漫而又有所期待,这样原始而又有感知,这样不假雕饰而又优美,这样我行我素而又不会被世界所淘汰。 探讨文章的写法特点一、描写的手法:如何进行描写的?1、使用了对比2、对马的外貌进行了准确生动的细节描写3、最重要的就是选取了两个最能表现马的场景。二、托物言志的手法是本文最明显的特征,作者在马的身上寄托了自己对不受羁绊的自由的生命境界的追求,并将它上身升到民族精神的高度。三、写实与象征融为一体,作者的处境、情感与大西北的马的契合。拓展与写作1、同学们,你们有喜欢的动物吗?有通人性的动物的动人故事吗?请讲给大家听听。(学生自主讲故事)2、请写一篇关于动物的文章。学习托物言志的手法,写出动物的独特性格。再见

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首