中国人失掉自信力了吗

图片预览

文档简介

课件15张PPT。中国人失掉自信力了吗杂 文写作背景本文写于“九一八”事变三周年之后。

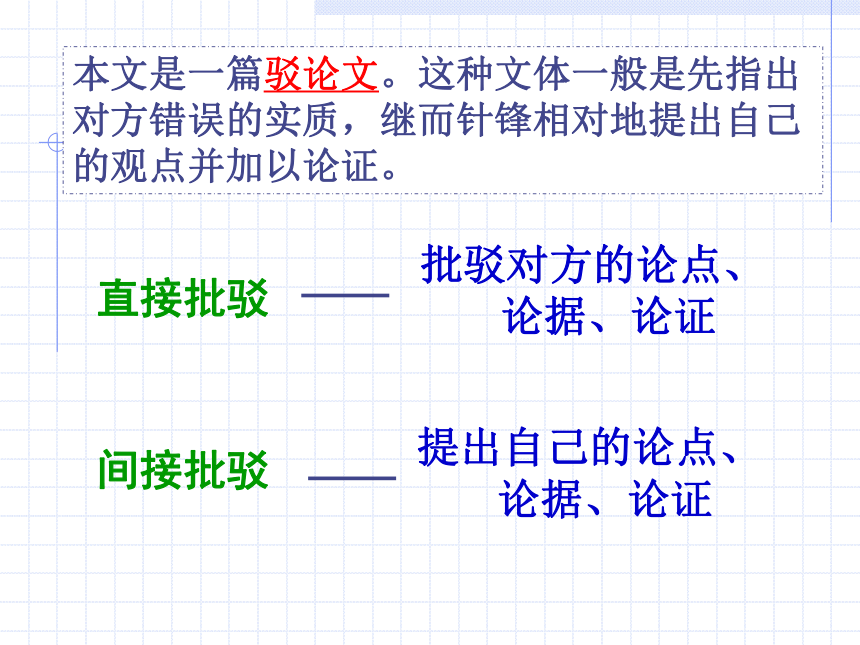

中国近代本来就国运积弱,屡遭欺侮,“九一八”事变后东北三省全部沦陷。国际联盟承认日本在中国的东北有特殊地位,使日本的铁蹄进一步向华北深入。这时失败的阴影、悲观的情绪笼罩了国民党统治集团。国民党的《大公报》社论中说:“民族之自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”。然而鲁迅却凭着对社会现状的洞悉,发出了中国人当自信自强的呐喊。 本文是一篇驳论文。这种文体一般是先指出对方错误的实质,继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。直接批驳

间接批驳批驳对方的论点、论据、论证提出自己的论点、论据、论证朗读课文,理清作者思路。(1)对方的观点是什么?有什么论据?

对方的论据能否证明观点?(2)作者是如何批驳对方的观点的?

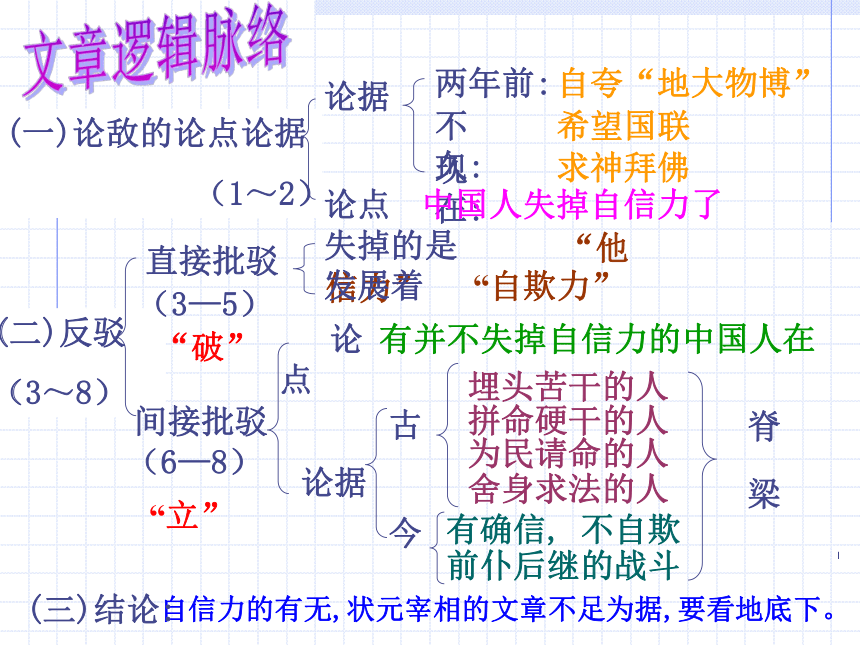

他提出的论点是什么?有何论据?(一)论敌的论点论据

(1~2)论据论点两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛 中国人失掉自信力了(二)反驳

(3~8)直接批驳 “他信力” “自欺力”间接批驳 论点 有并不失掉自信力的中国人在 论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人 “破” 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。脊 梁 (三)结论: “立”(3—5)(6—8)文章逻辑脉络失掉的是发展着品味揣摩: 1、本文在揭示对方错误观点和论据时,哪些语句最富于讽刺性?

2、作者认为“自欺力”和“他信力”相比,哪个更有害?为什么?

3、文中反复承认“是事实”“也是事实” “却也是事实”,与后文的批判有什么关系?品味揣摩:1、本文在揭示对方错误观点和论据时,哪些语句最富于讽刺性?

2、作者认为“自欺力”和“他信力”相比,哪个更有害?为什么?

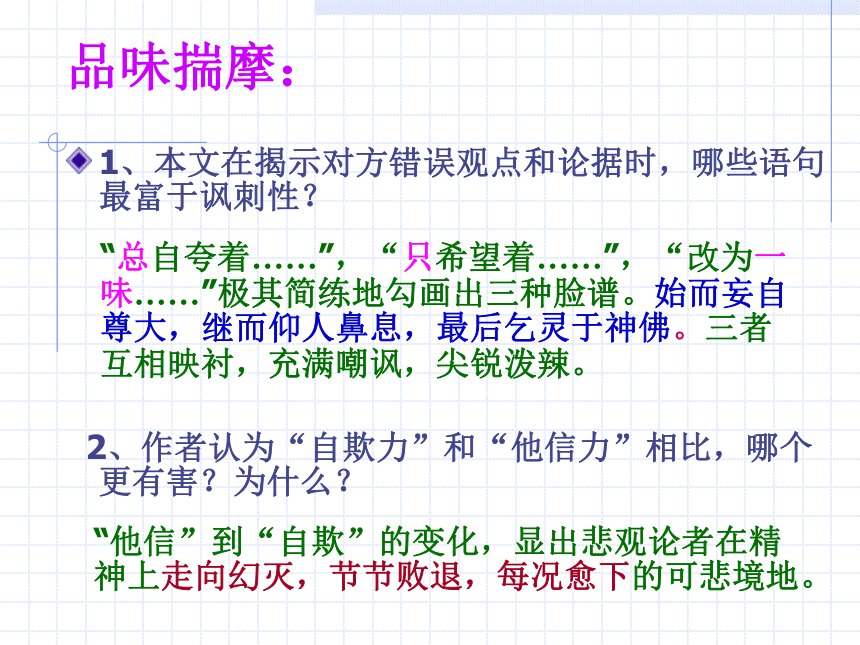

“总自夸着……”,“只希望着……”,“改为一味……”极其简练地勾画出三种脸谱。始而妄自尊大,继而仰人鼻息,最后乞灵于神佛。三者互相映衬,充满嘲讽,尖锐泼辣。“他信”到“自欺”的变化,显出悲观论者在精神上走向幻灭,节节败退,每况愈下的可悲境地。 3、文中反复承认“是事实”“也是事实” “却也是事实”,与后文的批判有什么关系?

这是“以子之矛,攻子之盾”。

反复承认是事实,后文即根据这些事实揭示悲观论者早就失掉了“自信力”,只有“他信力”和“自欺力”。 (驳斥论敌的“偷换概念”)

之后又进一步指出,这些事实只是部分事实,历史和现实证明:“我们有并不失掉自信力的中国人在”,从而驳斥了对方的观点。

(驳斥论敌的“以偏概全”)4、辨析文中“中国人”的含义:

有人慨叹曰

中国人失掉自信力了

假使这也算……中国人曾经……

中国人现在是在发展着“自欺力”

我们有并不失掉自信力的中国人在

中国的脊梁

要论中国人

“状元宰相”

“地底下”

悲观论调的要害是“以偏概全”。悲观论者说“自信其实是早就失掉了的”,但历史和事实证明“我们有并不失掉自信力的中国人在。”国民党反动政客及其御用文人

广大中国民众没有失掉自信力、坚持奋斗的中国人广大中国民众国民党反动政客及其御用文人被摧残、被抹杀的不为人知的斗争力量所有中国人同上国民党反动政客及其御用文人5、鲁迅先生为什么强调“中国的脊梁”,强调“所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”又说,“论中国人……却看看他的筋骨和脊梁”?一、赞颂那些有自信、实干和斗争的中国人。

二、强调这些人对民族生存和发展的巨大作用。

三、说明他们才是我们民族的中坚,才能代表我们民族。

这表现了鲁迅先生历史唯物主义观点和人民立场。本文风格:犀利如刀的批驳,热情如火的赞颂。

破立结合,论证严密深刻。

语言尖锐泼辣,感情浓烈 。

课堂拓展一: 鸦片战争以来,中国社会逐渐沦为帝国主义列强的半殖民地。帝国主义的奴役和中国古老封建制度的结合,使得在这个铁一般黑暗的国度里,人民的自尊心和自信力受到极大的摧残。对此鲁迅先生痛心疾首,他对这种奴隶的劣根性的批判尤为激烈。

结合这个背景,你怎样看待本文对国人自信力的肯定?鲁迅的思想是否矛盾?

课文说,“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬拼的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”…….而在上世纪30年代,有“有确信,不自欺”,“在前仆后继的战斗”的人们。

对于这些“中国的脊梁”,你知晓他们的姓名和事迹吗?

时至今日,你认为“中国的脊梁”应该是哪些人,他们应该有什么特征呢? 课堂拓展二:揭示对方

论点和论据 暗示对方论证以偏概全直接反驳

对方论证间接反驳对方

论证,正面立论作出结论,

指出评价方法提出论点不应以偏概全指出对方论据只能证

明中国人失掉了“他信

力”,发展着“自欺力”,不

能证明失掉了“自信力” 驳论的关键是要善于寻找批驳的“突破口”,本文就是以反驳对方的 为“突破口”的。 论证

中国近代本来就国运积弱,屡遭欺侮,“九一八”事变后东北三省全部沦陷。国际联盟承认日本在中国的东北有特殊地位,使日本的铁蹄进一步向华北深入。这时失败的阴影、悲观的情绪笼罩了国民党统治集团。国民党的《大公报》社论中说:“民族之自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域”。然而鲁迅却凭着对社会现状的洞悉,发出了中国人当自信自强的呐喊。 本文是一篇驳论文。这种文体一般是先指出对方错误的实质,继而针锋相对地提出自己的观点并加以论证。直接批驳

间接批驳批驳对方的论点、论据、论证提出自己的论点、论据、论证朗读课文,理清作者思路。(1)对方的观点是什么?有什么论据?

对方的论据能否证明观点?(2)作者是如何批驳对方的观点的?

他提出的论点是什么?有何论据?(一)论敌的论点论据

(1~2)论据论点两年前:不 久:现 在: 自夸“地大物博”希望国联求神拜佛 中国人失掉自信力了(二)反驳

(3~8)直接批驳 “他信力” “自欺力”间接批驳 论点 有并不失掉自信力的中国人在 论据古今埋头苦干的人有确信, 不自欺 拼命硬干的人为民请命的人前仆后继的战斗舍身求法的人 “破” 自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下。脊 梁 (三)结论: “立”(3—5)(6—8)文章逻辑脉络失掉的是发展着品味揣摩: 1、本文在揭示对方错误观点和论据时,哪些语句最富于讽刺性?

2、作者认为“自欺力”和“他信力”相比,哪个更有害?为什么?

3、文中反复承认“是事实”“也是事实” “却也是事实”,与后文的批判有什么关系?品味揣摩:1、本文在揭示对方错误观点和论据时,哪些语句最富于讽刺性?

2、作者认为“自欺力”和“他信力”相比,哪个更有害?为什么?

“总自夸着……”,“只希望着……”,“改为一味……”极其简练地勾画出三种脸谱。始而妄自尊大,继而仰人鼻息,最后乞灵于神佛。三者互相映衬,充满嘲讽,尖锐泼辣。“他信”到“自欺”的变化,显出悲观论者在精神上走向幻灭,节节败退,每况愈下的可悲境地。 3、文中反复承认“是事实”“也是事实” “却也是事实”,与后文的批判有什么关系?

这是“以子之矛,攻子之盾”。

反复承认是事实,后文即根据这些事实揭示悲观论者早就失掉了“自信力”,只有“他信力”和“自欺力”。 (驳斥论敌的“偷换概念”)

之后又进一步指出,这些事实只是部分事实,历史和现实证明:“我们有并不失掉自信力的中国人在”,从而驳斥了对方的观点。

(驳斥论敌的“以偏概全”)4、辨析文中“中国人”的含义:

有人慨叹曰

中国人失掉自信力了

假使这也算……中国人曾经……

中国人现在是在发展着“自欺力”

我们有并不失掉自信力的中国人在

中国的脊梁

要论中国人

“状元宰相”

“地底下”

悲观论调的要害是“以偏概全”。悲观论者说“自信其实是早就失掉了的”,但历史和事实证明“我们有并不失掉自信力的中国人在。”国民党反动政客及其御用文人

广大中国民众没有失掉自信力、坚持奋斗的中国人广大中国民众国民党反动政客及其御用文人被摧残、被抹杀的不为人知的斗争力量所有中国人同上国民党反动政客及其御用文人5、鲁迅先生为什么强调“中国的脊梁”,强调“所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”又说,“论中国人……却看看他的筋骨和脊梁”?一、赞颂那些有自信、实干和斗争的中国人。

二、强调这些人对民族生存和发展的巨大作用。

三、说明他们才是我们民族的中坚,才能代表我们民族。

这表现了鲁迅先生历史唯物主义观点和人民立场。本文风格:犀利如刀的批驳,热情如火的赞颂。

破立结合,论证严密深刻。

语言尖锐泼辣,感情浓烈 。

课堂拓展一: 鸦片战争以来,中国社会逐渐沦为帝国主义列强的半殖民地。帝国主义的奴役和中国古老封建制度的结合,使得在这个铁一般黑暗的国度里,人民的自尊心和自信力受到极大的摧残。对此鲁迅先生痛心疾首,他对这种奴隶的劣根性的批判尤为激烈。

结合这个背景,你怎样看待本文对国人自信力的肯定?鲁迅的思想是否矛盾?

课文说,“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬拼的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”…….而在上世纪30年代,有“有确信,不自欺”,“在前仆后继的战斗”的人们。

对于这些“中国的脊梁”,你知晓他们的姓名和事迹吗?

时至今日,你认为“中国的脊梁”应该是哪些人,他们应该有什么特征呢? 课堂拓展二:揭示对方

论点和论据 暗示对方论证以偏概全直接反驳

对方论证间接反驳对方

论证,正面立论作出结论,

指出评价方法提出论点不应以偏概全指出对方论据只能证

明中国人失掉了“他信

力”,发展着“自欺力”,不

能证明失掉了“自信力” 驳论的关键是要善于寻找批驳的“突破口”,本文就是以反驳对方的 为“突破口”的。 论证

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》