日·月

图片预览

文档简介

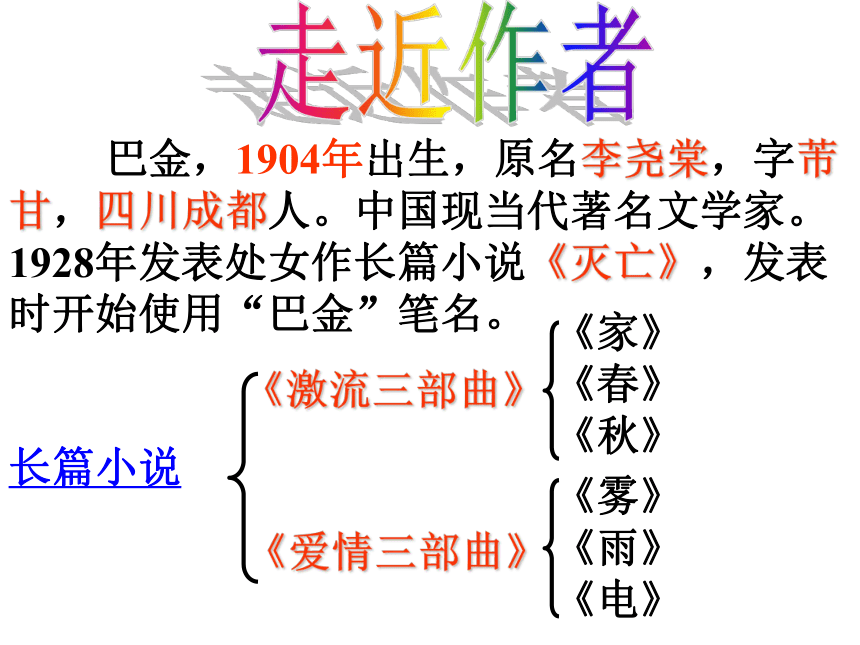

课件25张PPT。 巴金,1904年出生,原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。中国现当代著名文学家。1928年发表处女作长篇小说《灭亡》,发表时开始使用“巴金”笔名。长篇小说《激流三部曲》《爱情三部曲》《家》

《春》

《秋》《雾》

《雨》

《电》走近作者短篇小说集《复仇》《将军》《神·鬼·人》《往事与随想》 散文集中篇小说集《春天里的秋天》《憩园》《寒夜》回忆录《海行集记》《龙·虎·狗》《随想录》走进作者温总理悼念花圈送到巴金灵堂读读写写:旸

姮炀 砀 殇恒 桓 垣yánghéngyáng dàng shānghéng huán yuán 浸 撮 皓

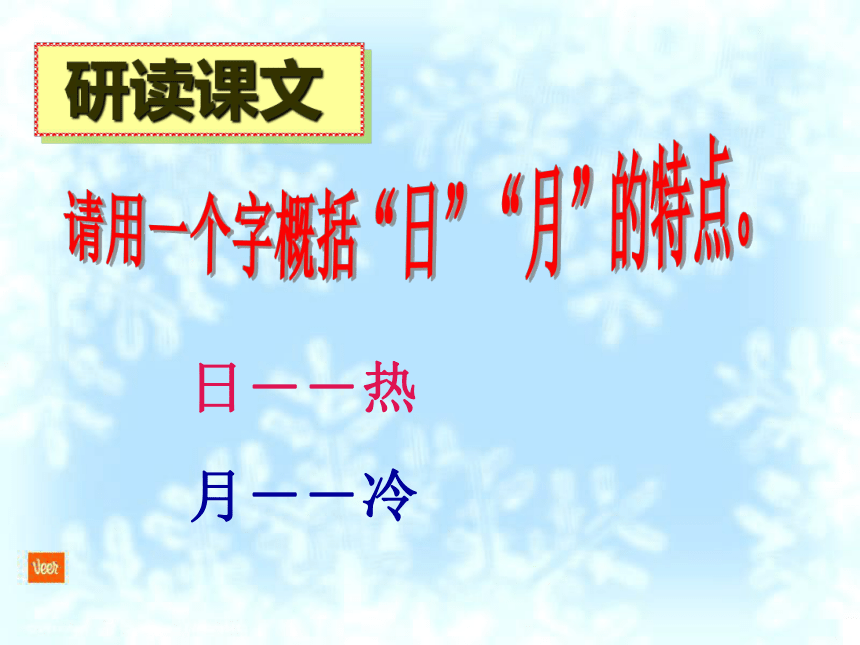

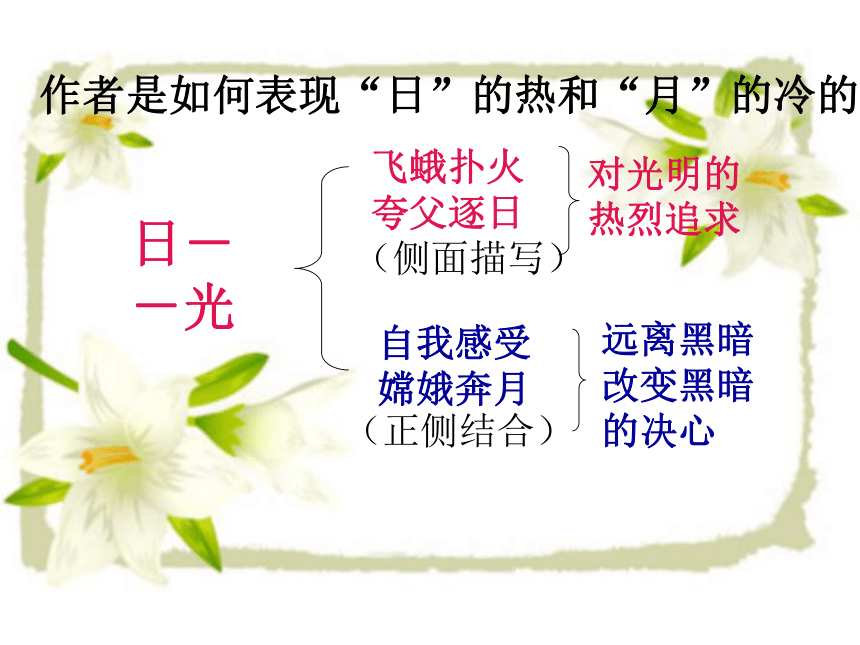

侵入jìn cuō hàoqīn 写作背景 这两篇作品写于1942年,时间相隔一天。当时的中国大地正遭受日本帝国主义的蹂躏,光明被黑暗取代,和平被屠杀浸淫,抗日战争进入了一个比较艰苦的阶段。为了中华民族的独立和生存,千千万万不甘做亡国奴的人们纷纷拿起武器,走上战场,不惜牺牲自己的生命。全国人民包括巴金,都在期盼胜利的到来。请用一个字概括“日”“月”的特点。 研读课文日--热月--冷作者是如何表现“日”的热和“月”的冷的?日--光飞蛾扑火

夸父逐日(侧面描写)自我感受

嫦娥奔月(正侧结合)对光明的

热烈追求远离黑暗

改变黑暗

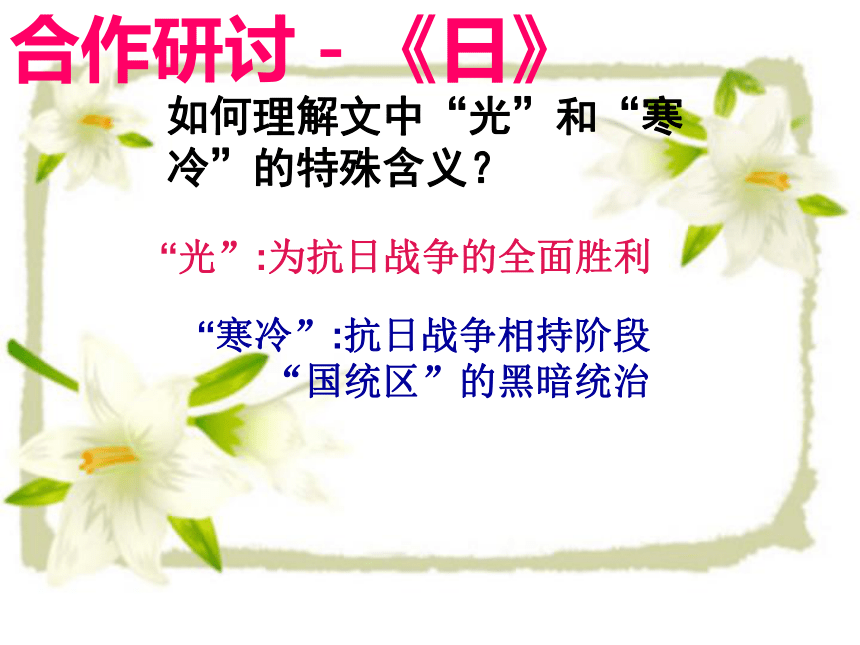

的决心如何理解文中“光”和“寒冷”的特殊含义?“光”:为抗日战争的全面胜利“寒冷”:抗日战争相持阶段“国统区”的黑暗统治合作研讨-《日》合作研讨-《日》1、作者写“日”,却用主要篇幅来赞美飞蛾扑火,这是为什么?(课后)飞蛾不仅是单纯的生物,它寄托了作者的理想,成为一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征,作者写的虽然是“日”,但主要表达的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。2.“飞蛾”为什么值得赞美?

因为飞蛾为了追求光和热,将身子扑向灯火,或浸在油中,这是为了追求光明、不惜牺牲自我的一种伟大行为。

合作研讨-《日》合作研讨-《日》3、在叙述完夸父、飞蛾之后,为什么作者忽然笔锋一转,说起了“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”?夸父、飞蛾都是为后面的铺垫而产生的,目的是引出这句话。这是作者表达的重点,为追求光和热,不惜牺牲自己的生命,这是作者理想中的人格。合作研讨-《日》4、如何理解“没有了光和热,这人间不是会成为黑暗的寒冷世界吗?” 这是中心,正是为了整个世界的光明和热力,才会有飞蛾、夸父的牺牲,他们热烈追求光和热,是自己本身的向往,也是为了整个世界不被黑暗所笼罩。合作研讨-《日》5、文中写道:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。”联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求?(课后)联系当时的时代背景,《日》和《月》都是在四十年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来,因此可以理解巴金为什么歌颂光明,作者以飞蛾、夸父的追求光和热,象征志士仁人的为祖国轰轰烈烈献身,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。日1、有感情地朗读课文,谈谈该含有什么样的感情朗读?

2、请你概括出文章中涉及的两个成语。飞蛾扑火

夸父逐日自取灭亡“夸父不量力,欲追日影,逐之于旸谷,渴死。”

--《山海经》

不自量力赞美“我望着明月,总觉得寒光冷气侵入我的身子。”

“月光冷的很”

“望见落了霜的地上的月色,觉得自己衣服上也积了很厚的霜似的。”1、月亮在文中带给的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的?你能联想到哪些古诗文的哪些诗句?合作研讨-《月》最突出的感觉是寒冷。使人联想到:

李白:“床前明月光,疑是地上霜”;

苏轼:“高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间”;

李商隐:“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”(课后)月巴金望月?关于月亮你能联想起哪些古诗文中的诗句?张九龄“海上生明月,天涯共此时。

王安石“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”。

苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”

李白的“举头望明月,低头思故乡”。

“ 举杯邀明月,对影成三人。”

“我寄愁心于明月,随君直到夜郎西” 明月千里寄相思千百年来,在月亮身上,人们寄托最多的是什么情思呢?——明月千里寄相思。 举头望明月,低头思故乡 。

我寄愁心于明月,随君直到夜郎西 。

海上生明月,天涯共此时。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

但愿人长久,千里共婵娟 。 是的,一轮明月,两地相思。所有行走他乡的

游子,当他抬头一望,思念就会潮水般一泻千里。

那巴金对月亮的思考是不是仅仅停留于思念上呢?表达了作者对光和热的一种向往和渴求.

“冷”“死”感彩强烈,形象地传达出作者对黑暗现实的不满和憎恨。2、“月的光是死的光”表达了作者怎样的思想感情?文章一再地写月的“冷”“死”有什么含义?合作研讨-《月》她象征:希望可以用一己之力改变现状的人们。

引用传说结尾是:因为姮娥也是为了某种理想,为了改变月亮的冰冷,为了这个已死了的星球而奔月的,作者虽用疑问语气,但在姮娥身上,作者也寄托了自己的人格理想。3、姮娥象征什么?为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?合作研讨-《月》文中三次出现“某某人”“什么人”,请结合两文和历史背景分析,“某某人”究竟是指什么人?为了中华民族的独立和生存不惜牺牲生命的人.

课堂小结《日》:激情洋溢

飞蛾扑火

夸父逐日《月》:细腻幽静

嫦娥奔月追求光和热改变冰冷寄托人格理想 这两篇短文都表现了作者对光明的追求,对

人生、对生活的一种希望和信念。扑向光和热 追逐太阳“妄想”改变冰冷的月球 主题:国难当头,与其忍辱沉默、苟且偷生,不如用生命、鲜血捍卫祖国,做出惊天动地的事业。这种为追求光明、不惜牺牲自己的生死观,正是两文共同表达的主题。三、在《日》中,作者主要写光和热,同时提到了冷;在《月》中,作者主要写冷,却同样提到了光和热;把两文贯通起来,你对作品的主题有什么深一层的理解?(课后)冷和热是一种极强烈的对比,而事物在对比之下,特征才会更加明显突出,这就是为什么作者会在不同的两篇文章中提到了同样的东西,正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡,所以作者才这样写。更表现作者热切期待光明的心情。冷是现实,热是理想1、收集本课所学中累积的“日”“月” 诗词,抄写在笔记本上。

2、请你试着写一种植物,用以寄托你的人生信条。 作业

姮炀 砀 殇恒 桓 垣yánghéngyáng dàng shānghéng huán yuán 浸 撮 皓

侵入jìn cuō hàoqīn 写作背景 这两篇作品写于1942年,时间相隔一天。当时的中国大地正遭受日本帝国主义的蹂躏,光明被黑暗取代,和平被屠杀浸淫,抗日战争进入了一个比较艰苦的阶段。为了中华民族的独立和生存,千千万万不甘做亡国奴的人们纷纷拿起武器,走上战场,不惜牺牲自己的生命。全国人民包括巴金,都在期盼胜利的到来。请用一个字概括“日”“月”的特点。 研读课文日--热月--冷作者是如何表现“日”的热和“月”的冷的?日--光飞蛾扑火

夸父逐日(侧面描写)自我感受

嫦娥奔月(正侧结合)对光明的

热烈追求远离黑暗

改变黑暗

的决心如何理解文中“光”和“寒冷”的特殊含义?“光”:为抗日战争的全面胜利“寒冷”:抗日战争相持阶段“国统区”的黑暗统治合作研讨-《日》合作研讨-《日》1、作者写“日”,却用主要篇幅来赞美飞蛾扑火,这是为什么?(课后)飞蛾不仅是单纯的生物,它寄托了作者的理想,成为一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征,作者写的虽然是“日”,但主要表达的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。2.“飞蛾”为什么值得赞美?

因为飞蛾为了追求光和热,将身子扑向灯火,或浸在油中,这是为了追求光明、不惜牺牲自我的一种伟大行为。

合作研讨-《日》合作研讨-《日》3、在叙述完夸父、飞蛾之后,为什么作者忽然笔锋一转,说起了“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”?夸父、飞蛾都是为后面的铺垫而产生的,目的是引出这句话。这是作者表达的重点,为追求光和热,不惜牺牲自己的生命,这是作者理想中的人格。合作研讨-《日》4、如何理解“没有了光和热,这人间不是会成为黑暗的寒冷世界吗?” 这是中心,正是为了整个世界的光明和热力,才会有飞蛾、夸父的牺牲,他们热烈追求光和热,是自己本身的向往,也是为了整个世界不被黑暗所笼罩。合作研讨-《日》5、文中写道:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。”联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求?(课后)联系当时的时代背景,《日》和《月》都是在四十年代初期完成的,当时抗战正进入一个比较艰苦的阶段,全国人民包括巴金都在企盼胜利的到来,因此可以理解巴金为什么歌颂光明,作者以飞蛾、夸父的追求光和热,象征志士仁人的为祖国轰轰烈烈献身,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己生命的人。日1、有感情地朗读课文,谈谈该含有什么样的感情朗读?

2、请你概括出文章中涉及的两个成语。飞蛾扑火

夸父逐日自取灭亡“夸父不量力,欲追日影,逐之于旸谷,渴死。”

--《山海经》

不自量力赞美“我望着明月,总觉得寒光冷气侵入我的身子。”

“月光冷的很”

“望见落了霜的地上的月色,觉得自己衣服上也积了很厚的霜似的。”1、月亮在文中带给的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的?你能联想到哪些古诗文的哪些诗句?合作研讨-《月》最突出的感觉是寒冷。使人联想到:

李白:“床前明月光,疑是地上霜”;

苏轼:“高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间”;

李商隐:“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”(课后)月巴金望月?关于月亮你能联想起哪些古诗文中的诗句?张九龄“海上生明月,天涯共此时。

王安石“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”。

苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”

李白的“举头望明月,低头思故乡”。

“ 举杯邀明月,对影成三人。”

“我寄愁心于明月,随君直到夜郎西” 明月千里寄相思千百年来,在月亮身上,人们寄托最多的是什么情思呢?——明月千里寄相思。 举头望明月,低头思故乡 。

我寄愁心于明月,随君直到夜郎西 。

海上生明月,天涯共此时。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

但愿人长久,千里共婵娟 。 是的,一轮明月,两地相思。所有行走他乡的

游子,当他抬头一望,思念就会潮水般一泻千里。

那巴金对月亮的思考是不是仅仅停留于思念上呢?表达了作者对光和热的一种向往和渴求.

“冷”“死”感彩强烈,形象地传达出作者对黑暗现实的不满和憎恨。2、“月的光是死的光”表达了作者怎样的思想感情?文章一再地写月的“冷”“死”有什么含义?合作研讨-《月》她象征:希望可以用一己之力改变现状的人们。

引用传说结尾是:因为姮娥也是为了某种理想,为了改变月亮的冰冷,为了这个已死了的星球而奔月的,作者虽用疑问语气,但在姮娥身上,作者也寄托了自己的人格理想。3、姮娥象征什么?为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?合作研讨-《月》文中三次出现“某某人”“什么人”,请结合两文和历史背景分析,“某某人”究竟是指什么人?为了中华民族的独立和生存不惜牺牲生命的人.

课堂小结《日》:激情洋溢

飞蛾扑火

夸父逐日《月》:细腻幽静

嫦娥奔月追求光和热改变冰冷寄托人格理想 这两篇短文都表现了作者对光明的追求,对

人生、对生活的一种希望和信念。扑向光和热 追逐太阳“妄想”改变冰冷的月球 主题:国难当头,与其忍辱沉默、苟且偷生,不如用生命、鲜血捍卫祖国,做出惊天动地的事业。这种为追求光明、不惜牺牲自己的生死观,正是两文共同表达的主题。三、在《日》中,作者主要写光和热,同时提到了冷;在《月》中,作者主要写冷,却同样提到了光和热;把两文贯通起来,你对作品的主题有什么深一层的理解?(课后)冷和热是一种极强烈的对比,而事物在对比之下,特征才会更加明显突出,这就是为什么作者会在不同的两篇文章中提到了同样的东西,正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡,所以作者才这样写。更表现作者热切期待光明的心情。冷是现实,热是理想1、收集本课所学中累积的“日”“月” 诗词,抄写在笔记本上。

2、请你试着写一种植物,用以寄托你的人生信条。 作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》