《新闻两则》教案

图片预览

文档简介

《新闻两则》教学设计

刘培斌

一、教学目标

1、(知识目标)掌握什么是新闻 新闻有什么特点?

2、(学法目标)怎样阅读新闻?

3、(情感价值观目标)正确认识中国人民解放战争的历史意义。

二、教学课时(两课时)

第一课时:《人民解放军百万大军横渡长江》

三、教学过程

(一)引入

1、播放相关电影片断引入。

2、运用毛泽东诗引入:

人民解放军占领南京

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

3、幻灯播放相关战争图片引入。

(二)提示学习目标(见教学目标)。

(三)简介新闻常识。

1、新闻的六要素:时间、地点、人物、原因、经过、结果

2、新闻结构的五部分:

新闻的结构,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。前三者是主要部分,后二者是辅助部分。

标题一般包括引题、正题、副题;

导语,一般指“电头”后的第一句或第一段文字,用来提示消息的重要事实,使读者一目了然;

主体,随导语之后,是消息的主干,是集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分,是全篇新闻的关键所在;

结语,一般指消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,它依内容的需要,可有可无;

背景,是事物的历史状况或存在的环境、条件,是消息的从属部分,常插在主体部分,也插在“导语”或“结语”之中。

3、新闻的特点:

(1)让事实说话(真实性);

(2)报道迅速及时(及时性);

(3)简明扼要、语言准确(准确性)。

(四)揭示课题,简介战争背景。

1947年7月到9月,中国人民解放军在全国范围内转入战略进攻。1948年秋天,人民解放军连续发起辽沈、淮海、平津三大战役,给国民党反动派以致命的打击。为了获得喘息的机会,以便卷土重来,1949年1月21日蒋介石宣布下野,由李宗仁代总统,支撑残局,并大搞和平谈判的阴谋。在这历史的紧要关头,毛主席在1948年12月31日为新华社写了一篇新年献词《将革命进行到底》,指出:人民解放战争的胜利已经是确实无疑了,国民党反动派看到中国人民解放军在全国范围的胜利,已不能用单纯的军事斗争的方法加以阻止,就大搞“和平”阴谋。我们不能让敌人有喘息的机会,卷土重来,必须将革命进行到底。

1949年4月15日,国共双方谈判,我方提出8条21款,限蒋介石20日前表态。20日南京国民党政府拒绝在和平协议上签字,谈判破裂。4月21日,毛主席发布了“向全国进军的命令”,命令人民解放军“奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全中国人民,保卫中国人民领土主权的独立完整”。21日清晨,人民解放军即执行最高统帅的进军令,在西起九江的湖口,东至江阴,长达一千华里的战线上,发动了渡江战役,国民党反动派惨淡经营了三个半月的长江防线,一触即溃。23日晚人民解放军解放南京,宣告国民党反动派政权的覆灭。

(五)字词正音。

阻遏( è ) 芜湖( wú ) 荻港(dí ) 溃退( kuì )

歼 (jiān)灭 绥 (suí)靖 瑰 (guī)宝 负隅 (yú)顽抗 高屋建瓴 (líng) 气势磅 (páng)礴 (bó)

锐不可当 dāng 上当 dàng

要塞 sài 阻塞 s è 瓶塞sāi 塞给sāi

负隅顽抗:负:依靠;隅:山势弯曲险阻的地方。凭借险阻,顽固抵抗。指依仗某种条件,顽固进行抵抗。

高屋建瓴:建:倒水,泼水;瓴:盛水的瓶子。把瓶子里的水从高层顶上倾倒。比喻居高临下,不可阻遏。

(六)读文本(放录音或者师范读、抽生示读、生自由朗读、浏览)

找出:新闻的六要素及标题、导语、主体,把握文章结构。

思考:

A、导语从哪几个方面进行了概括?

B、主体部分可以分为几个层次?试概括各层的主要内容。

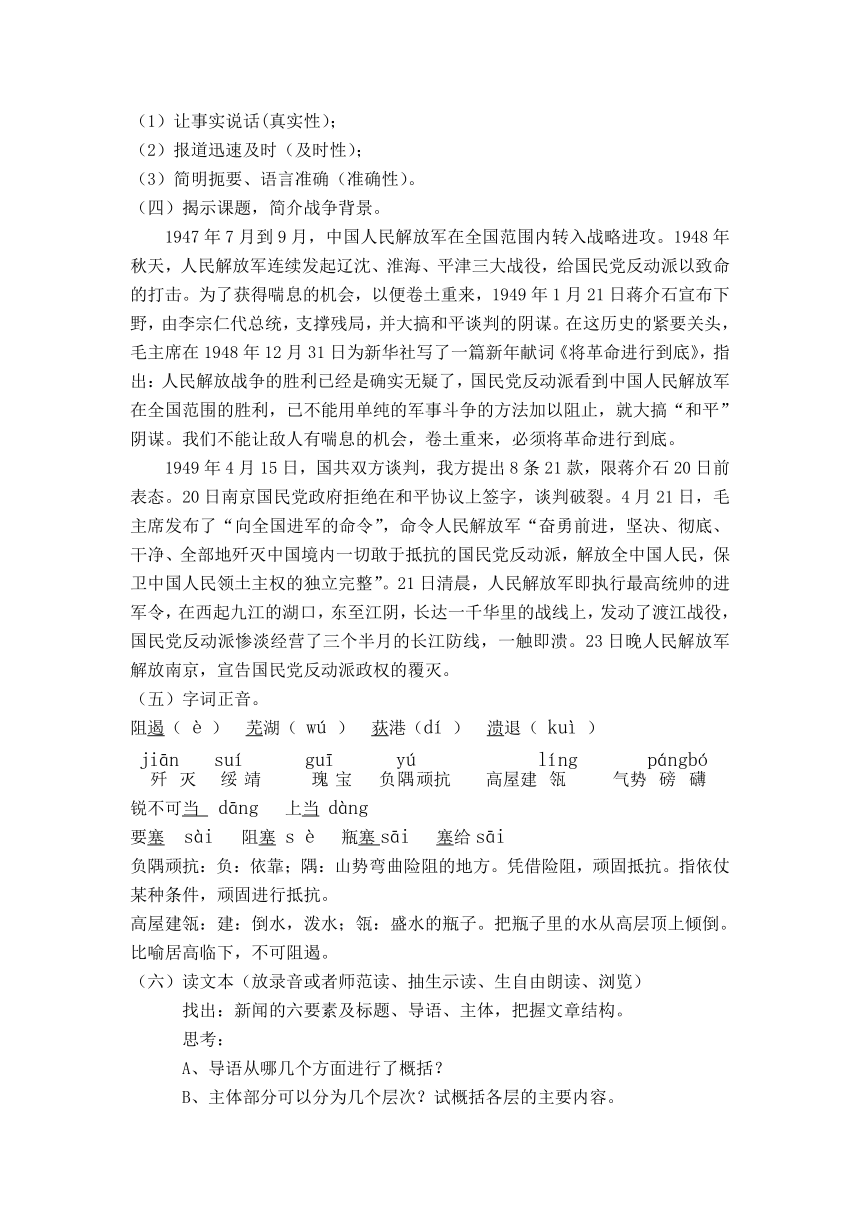

讨论,抽答,师明确(板书):

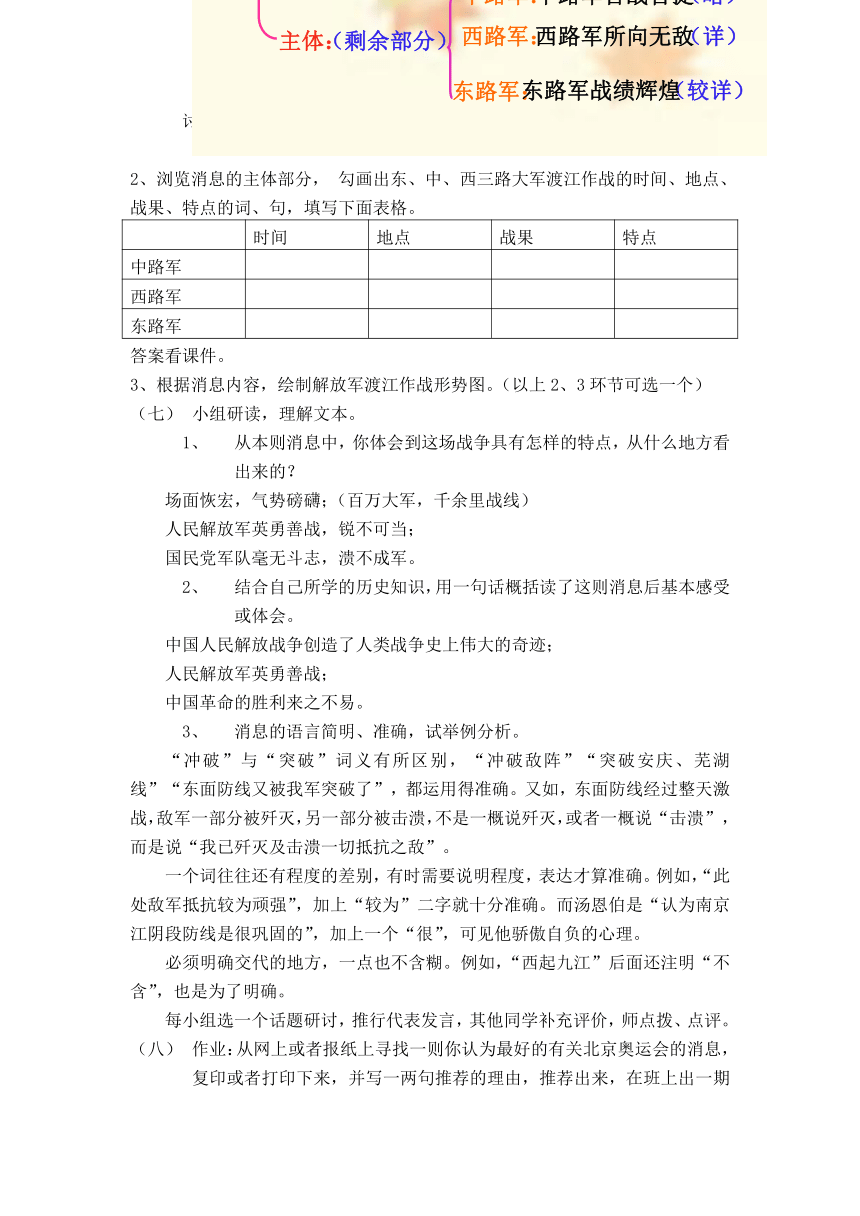

2、浏览消息的主体部分, 勾画出东、中、西三路大军渡江作战的时间、地点、战果、特点的词、句,填写下面表格。

时间 地点 战果 特点

中路军

西路军

东路军

答案看课件。

3、根据消息内容,绘制解放军渡江作战形势图。(以上2、3环节可选一个)

小组研读,理解文本。

从本则消息中,你体会到这场战争具有怎样的特点,从什么地方看出来的?

场面恢宏,气势磅礴;(百万大军,千余里战线)

人民解放军英勇善战,锐不可当;

国民党军队毫无斗志,溃不成军。

结合自己所学的历史知识,用一句话概括读了这则消息后基本感受或体会。

中国人民解放战争创造了人类战争史上伟大的奇迹;

人民解放军英勇善战;

中国革命的胜利来之不易。

消息的语言简明、准确,试举例分析。

“冲破”与“突破”词义有所区别,“冲破敌阵”“突破安庆、芜湖线”“东面防线又被我军突破了”,都运用得准确。又如,东面防线经过整天激战,敌军一部分被歼灭,另一部分被击溃,不是一概说歼灭,或者一概说“击溃”,而是说“我已歼灭及击溃一切抵抗之敌”。

一个词往往还有程度的差别,有时需要说明程度,表达才算准确。例如,“此处敌军抵抗较为顽强”,加上“较为”二字就十分准确。而汤恩伯是“认为南京江阴段防线是很巩固的”,加上一个“很”,可见他骄傲自负的心理。

必须明确交代的地方,一点也不含糊。例如,“西起九江”后面还注明“不含”,也是为了明确。

每小组选一个话题研讨,推行代表发言,其他同学补充评价,师点拨、点评。

作业:从网上或者报纸上寻找一则你认为最好的有关北京奥运会的消息,复印或者打印下来,并写一两句推荐的理由,推荐出来,在班上出一期“奥运新闻”专栏。

第二课时:中原我军解放南阳

教学过程

复习“新闻常识”

1、新闻的六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果

新闻结构的五部分:标题、导语、主体、 背景、结语

3、特点:

A立场、观点鲜明

B内容真实、具体(真实性)

C反应迅速(及时性)

D语言简明准确,篇幅短小。(准确性)

怎样读新闻?

弄清要素

把握结构

简读(略读)——读标题、导语,了解基本事件或事实。

精读(详读)——在了解基本事件的基础上,理清新闻的主体部分的层次和内容,把握作者的观点立场,对新闻事件有自己的看法和评价。

引入课题:

师讲述南阳重要的军事地位,介绍相关背景,引出:中原我军解放南阳

南阳位于中原的腹地,自古为兵家必争之地,因此,国民党也重兵布防。

中国人民解放军在解放战争的第一年就歼灭了国名党军112万人,从1947年6月底起,解放军由战略防御转入战略进攻,以主力一部挺进中原,将战争引向国民党统治区,在外线大量歼灭国名党军,以部分主力和地方武装坚持内线作战,收复失地。10月10日,解放军总部发表宣言,号召全国人民打倒蒋介石,解放全中国。战争第二年,解放军歼灭国民党军152万人,攻克大批国民党军重点设防的城市,为与国民党军进行战略决战创造了条件。1948年到1949年1月,解放军连续进行了辽沈、淮海、平津三大战役。这则新闻的发电日期是1948年11月5日,当时辽沈战役已经结束,淮海战役的枪声于次日就要打响。

读文本。

1、浏览勾画:弄清这则消息的六要素:

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

人物:中原我军

起因:蒋军因全局溃败,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中在以徐州和汉口为中心的两个地区。在我军强大的野战军和地方军配合打击下,困守南阳的蒋军不得不弃城南逃。

经过及结果: 自去年7月,南线人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

2、整体把握,弄清文章层次及主要内容。

生小组组讨论,统一答案;

小组代表发言,师明确答案。

第一层,是导语,概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景、时间。

第二层,是背景资料,用两则史料说明南阳自古以来在军事上具有重要战略地位。

第三层,回顾过去一年蒋介石从重视南阳到放弃南阳的变化,指出蒋军全局溃败的背景。

第四层,由河南全省基本解放进而回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。包括三个方面:

1、恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地。

2、歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党武装力量。

3、纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

第五层,预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

五、问题研究。

这一则新闻,为什么不仅报道解放南阳的消息,而且概述一年多来南线人民解放军的战绩?

南阳解放,是南线人民解放军一年多来取得伟大胜利的必然结果,所以南阳解放之日正是总结一年多来伟大胜利的最好时机。另一方面,总结一年多来的战绩,也可以说明蒋军为什么弃城南逃。

六、课后练习点拨。(此环节如时间不够可放到自习课做)

1、阅读新闻,要注意它的六要素(也就是记叙要素):人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。试分别理清这两篇新闻的六要素。

《人民解放军百万大军横渡长江》

人物:人民解放军百万大军

时间:1949年4月20日夜起至4月22日22时

地点:西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

事件发生的原因:国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江作战。

经过与结果:中路军首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长江南岸。西路军三十五万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地。东路军三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切断镇江无锡段铁路线。

《中原我军解放南阳》

人物:中原我军

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

事件发生的原因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

经过与结果:自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

2、阅读新闻,还要注意它的结构的五个部分,即标题、导语、主体、背景、结语。导语是新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;主体是新闻的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释;背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。背景和结语有时可以暗含在主体中。说说《人民解放军百万大军横渡长江》的导语是什么,从哪几方面总领了全文;它的主体部分分几个层次,是怎样衔接在一起的。

本题传授新闻结构知识,要求运用知识,就主要的两点具体分析一则新闻。

其导语是开头两句:“人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”这一导语从渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况三个方面总领全文。主体部分分三个层次,分述中路军、西路军、东路军渡江作战情况。第二层次开头说时间,“二十一日下午五时起”,与第一层次开头“二十日夜起”相并列。第二层末的议论说到战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,说到督战原因:“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。”接着以嘲笑汤恩伯的口吻说:“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。”这一句在二、三层之间起了承上启下的衔接作用。

3、阅读两则新闻,然后联系上下文,比较下边每组中的两个句子,说说哪一句好,为什么。

①二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。

②二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

(提示:注意从词语含义的差异上体会它们不同的表达效果。)

①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(提示:注意比较语句的感彩。)

①我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

②我们在所有江淮河汉区域,不仅建立了稳固的根据地,而且扩大了根据地。我们的根据地不仅巩固了,而且赢得了人民群众衷心的拥护。

(提示:注意从语言的生动形象性上比较。)

本题引导学生用比较的方法揣摩遣词造句,三个小题分别从不同角度探究,都作了提示。宜引导学生细心品味,以增强语感,更好地学习语言。

第一小题,②句好。“突破”表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内即已”,时间明确,且含渡江迅疾,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。

第二小题,②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十一日那天”,毫无感彩,且与上一句“二十一日”重复。

第三小题,①句好。语言生动形象,森林的形象,枝叶茂盛的形象,生机勃勃,富有气势。

刘培斌

一、教学目标

1、(知识目标)掌握什么是新闻 新闻有什么特点?

2、(学法目标)怎样阅读新闻?

3、(情感价值观目标)正确认识中国人民解放战争的历史意义。

二、教学课时(两课时)

第一课时:《人民解放军百万大军横渡长江》

三、教学过程

(一)引入

1、播放相关电影片断引入。

2、运用毛泽东诗引入:

人民解放军占领南京

毛 泽 东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

3、幻灯播放相关战争图片引入。

(二)提示学习目标(见教学目标)。

(三)简介新闻常识。

1、新闻的六要素:时间、地点、人物、原因、经过、结果

2、新闻结构的五部分:

新闻的结构,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。前三者是主要部分,后二者是辅助部分。

标题一般包括引题、正题、副题;

导语,一般指“电头”后的第一句或第一段文字,用来提示消息的重要事实,使读者一目了然;

主体,随导语之后,是消息的主干,是集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分,是全篇新闻的关键所在;

结语,一般指消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,它依内容的需要,可有可无;

背景,是事物的历史状况或存在的环境、条件,是消息的从属部分,常插在主体部分,也插在“导语”或“结语”之中。

3、新闻的特点:

(1)让事实说话(真实性);

(2)报道迅速及时(及时性);

(3)简明扼要、语言准确(准确性)。

(四)揭示课题,简介战争背景。

1947年7月到9月,中国人民解放军在全国范围内转入战略进攻。1948年秋天,人民解放军连续发起辽沈、淮海、平津三大战役,给国民党反动派以致命的打击。为了获得喘息的机会,以便卷土重来,1949年1月21日蒋介石宣布下野,由李宗仁代总统,支撑残局,并大搞和平谈判的阴谋。在这历史的紧要关头,毛主席在1948年12月31日为新华社写了一篇新年献词《将革命进行到底》,指出:人民解放战争的胜利已经是确实无疑了,国民党反动派看到中国人民解放军在全国范围的胜利,已不能用单纯的军事斗争的方法加以阻止,就大搞“和平”阴谋。我们不能让敌人有喘息的机会,卷土重来,必须将革命进行到底。

1949年4月15日,国共双方谈判,我方提出8条21款,限蒋介石20日前表态。20日南京国民党政府拒绝在和平协议上签字,谈判破裂。4月21日,毛主席发布了“向全国进军的命令”,命令人民解放军“奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全中国人民,保卫中国人民领土主权的独立完整”。21日清晨,人民解放军即执行最高统帅的进军令,在西起九江的湖口,东至江阴,长达一千华里的战线上,发动了渡江战役,国民党反动派惨淡经营了三个半月的长江防线,一触即溃。23日晚人民解放军解放南京,宣告国民党反动派政权的覆灭。

(五)字词正音。

阻遏( è ) 芜湖( wú ) 荻港(dí ) 溃退( kuì )

歼 (jiān)灭 绥 (suí)靖 瑰 (guī)宝 负隅 (yú)顽抗 高屋建瓴 (líng) 气势磅 (páng)礴 (bó)

锐不可当 dāng 上当 dàng

要塞 sài 阻塞 s è 瓶塞sāi 塞给sāi

负隅顽抗:负:依靠;隅:山势弯曲险阻的地方。凭借险阻,顽固抵抗。指依仗某种条件,顽固进行抵抗。

高屋建瓴:建:倒水,泼水;瓴:盛水的瓶子。把瓶子里的水从高层顶上倾倒。比喻居高临下,不可阻遏。

(六)读文本(放录音或者师范读、抽生示读、生自由朗读、浏览)

找出:新闻的六要素及标题、导语、主体,把握文章结构。

思考:

A、导语从哪几个方面进行了概括?

B、主体部分可以分为几个层次?试概括各层的主要内容。

讨论,抽答,师明确(板书):

2、浏览消息的主体部分, 勾画出东、中、西三路大军渡江作战的时间、地点、战果、特点的词、句,填写下面表格。

时间 地点 战果 特点

中路军

西路军

东路军

答案看课件。

3、根据消息内容,绘制解放军渡江作战形势图。(以上2、3环节可选一个)

小组研读,理解文本。

从本则消息中,你体会到这场战争具有怎样的特点,从什么地方看出来的?

场面恢宏,气势磅礴;(百万大军,千余里战线)

人民解放军英勇善战,锐不可当;

国民党军队毫无斗志,溃不成军。

结合自己所学的历史知识,用一句话概括读了这则消息后基本感受或体会。

中国人民解放战争创造了人类战争史上伟大的奇迹;

人民解放军英勇善战;

中国革命的胜利来之不易。

消息的语言简明、准确,试举例分析。

“冲破”与“突破”词义有所区别,“冲破敌阵”“突破安庆、芜湖线”“东面防线又被我军突破了”,都运用得准确。又如,东面防线经过整天激战,敌军一部分被歼灭,另一部分被击溃,不是一概说歼灭,或者一概说“击溃”,而是说“我已歼灭及击溃一切抵抗之敌”。

一个词往往还有程度的差别,有时需要说明程度,表达才算准确。例如,“此处敌军抵抗较为顽强”,加上“较为”二字就十分准确。而汤恩伯是“认为南京江阴段防线是很巩固的”,加上一个“很”,可见他骄傲自负的心理。

必须明确交代的地方,一点也不含糊。例如,“西起九江”后面还注明“不含”,也是为了明确。

每小组选一个话题研讨,推行代表发言,其他同学补充评价,师点拨、点评。

作业:从网上或者报纸上寻找一则你认为最好的有关北京奥运会的消息,复印或者打印下来,并写一两句推荐的理由,推荐出来,在班上出一期“奥运新闻”专栏。

第二课时:中原我军解放南阳

教学过程

复习“新闻常识”

1、新闻的六要素:时间、地点、人物、起因、经过、结果

新闻结构的五部分:标题、导语、主体、 背景、结语

3、特点:

A立场、观点鲜明

B内容真实、具体(真实性)

C反应迅速(及时性)

D语言简明准确,篇幅短小。(准确性)

怎样读新闻?

弄清要素

把握结构

简读(略读)——读标题、导语,了解基本事件或事实。

精读(详读)——在了解基本事件的基础上,理清新闻的主体部分的层次和内容,把握作者的观点立场,对新闻事件有自己的看法和评价。

引入课题:

师讲述南阳重要的军事地位,介绍相关背景,引出:中原我军解放南阳

南阳位于中原的腹地,自古为兵家必争之地,因此,国民党也重兵布防。

中国人民解放军在解放战争的第一年就歼灭了国名党军112万人,从1947年6月底起,解放军由战略防御转入战略进攻,以主力一部挺进中原,将战争引向国民党统治区,在外线大量歼灭国名党军,以部分主力和地方武装坚持内线作战,收复失地。10月10日,解放军总部发表宣言,号召全国人民打倒蒋介石,解放全中国。战争第二年,解放军歼灭国民党军152万人,攻克大批国民党军重点设防的城市,为与国民党军进行战略决战创造了条件。1948年到1949年1月,解放军连续进行了辽沈、淮海、平津三大战役。这则新闻的发电日期是1948年11月5日,当时辽沈战役已经结束,淮海战役的枪声于次日就要打响。

读文本。

1、浏览勾画:弄清这则消息的六要素:

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

人物:中原我军

起因:蒋军因全局溃败,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中在以徐州和汉口为中心的两个地区。在我军强大的野战军和地方军配合打击下,困守南阳的蒋军不得不弃城南逃。

经过及结果: 自去年7月,南线人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

2、整体把握,弄清文章层次及主要内容。

生小组组讨论,统一答案;

小组代表发言,师明确答案。

第一层,是导语,概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景、时间。

第二层,是背景资料,用两则史料说明南阳自古以来在军事上具有重要战略地位。

第三层,回顾过去一年蒋介石从重视南阳到放弃南阳的变化,指出蒋军全局溃败的背景。

第四层,由河南全省基本解放进而回顾一年多来南线人民解放军取得的伟大胜利。包括三个方面:

1、恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地。

2、歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党武装力量。

3、纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

第五层,预言南阳逃敌王凌云前途黑暗。

五、问题研究。

这一则新闻,为什么不仅报道解放南阳的消息,而且概述一年多来南线人民解放军的战绩?

南阳解放,是南线人民解放军一年多来取得伟大胜利的必然结果,所以南阳解放之日正是总结一年多来伟大胜利的最好时机。另一方面,总结一年多来的战绩,也可以说明蒋军为什么弃城南逃。

六、课后练习点拨。(此环节如时间不够可放到自习课做)

1、阅读新闻,要注意它的六要素(也就是记叙要素):人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。试分别理清这两篇新闻的六要素。

《人民解放军百万大军横渡长江》

人物:人民解放军百万大军

时间:1949年4月20日夜起至4月22日22时

地点:西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线

事件发生的原因:国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国而发起渡江作战。

经过与结果:中路军首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长江南岸。西路军三十五万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地。东路军三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切断镇江无锡段铁路线。

《中原我军解放南阳》

人物:中原我军

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

事件发生的原因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

经过与结果:自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

2、阅读新闻,还要注意它的结构的五个部分,即标题、导语、主体、背景、结语。导语是新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;主体是新闻的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展和阐释;背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。背景和结语有时可以暗含在主体中。说说《人民解放军百万大军横渡长江》的导语是什么,从哪几方面总领了全文;它的主体部分分几个层次,是怎样衔接在一起的。

本题传授新闻结构知识,要求运用知识,就主要的两点具体分析一则新闻。

其导语是开头两句:“人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。”这一导语从渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况三个方面总领全文。主体部分分三个层次,分述中路军、西路军、东路军渡江作战情况。第二层次开头说时间,“二十一日下午五时起”,与第一层次开头“二十日夜起”相并列。第二层末的议论说到战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,说到督战原因:“汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。”接着以嘲笑汤恩伯的口吻说:“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。”这一句在二、三层之间起了承上启下的衔接作用。

3、阅读两则新闻,然后联系上下文,比较下边每组中的两个句子,说说哪一句好,为什么。

①二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆、芜湖线,到达繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,共渡过三十万人。

②二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

(提示:注意从词语含义的差异上体会它们不同的表达效果。)

①结果就在二十日那一天,东面防线又被我军突破了。

②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(提示:注意比较语句的感彩。)

①我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

②我们在所有江淮河汉区域,不仅建立了稳固的根据地,而且扩大了根据地。我们的根据地不仅巩固了,而且赢得了人民群众衷心的拥护。

(提示:注意从语言的生动形象性上比较。)

本题引导学生用比较的方法揣摩遣词造句,三个小题分别从不同角度探究,都作了提示。宜引导学生细心品味,以增强语感,更好地学习语言。

第一小题,②句好。“突破”表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。用“越过”表现不出经过战斗。“渡至”比“到达”含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文字简洁有力。“二十四小时内即已”,时间明确,且含渡江迅疾,作战顺利之意。用“共”字不能表达这些意思。

第二小题,②句好。“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”,有嘲讽意味,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,倘说“结果就在二十一日那天”,毫无感彩,且与上一句“二十一日”重复。

第三小题,①句好。语言生动形象,森林的形象,枝叶茂盛的形象,生机勃勃,富有气势。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》