《诗经》两首

图片预览

文档简介

课件36张PPT。诗经两首聆 听 三 千 年 华 夏 先 民 吟 唱

感 受 公 元 前 东 方 文 明 辉 煌“《诗三百》,一言以蔽之,曰:思无邪.”(孔子)

“思无邪”:就是思想纯正的意思.

作品简介《诗经》是我国是最早的一部诗歌总集,收入自西周至春秋约五百年诗歌305篇.又称“诗三百” “四书”“五经”

“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

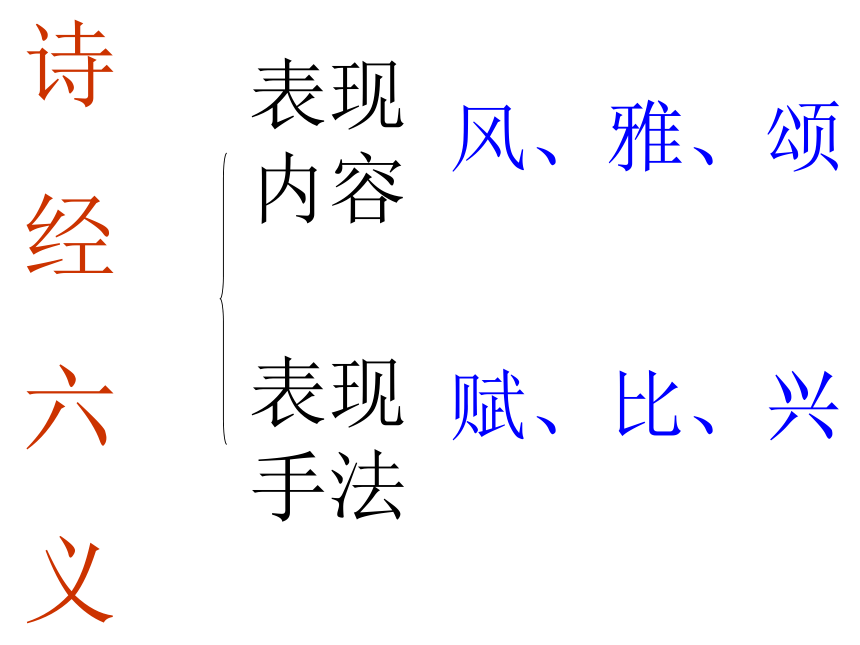

“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 表现内容诗

经

六

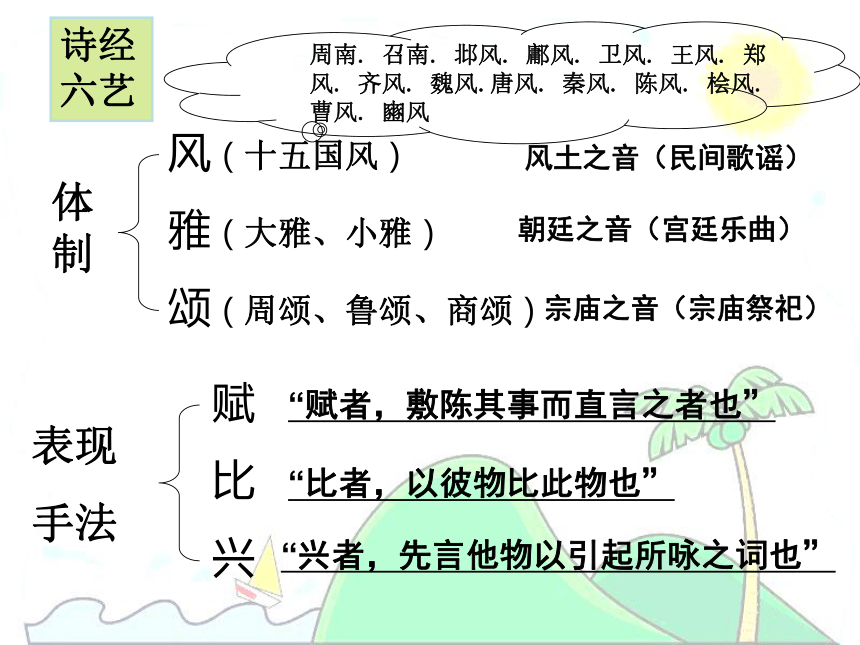

义风、雅、颂 赋、比、兴表现手法“风”又称15国风,共160篇,是民间的歌谣,成为我国现实主义的源头. “雅” 是一种正统音乐。共105篇,包括“大雅”、“小雅”.

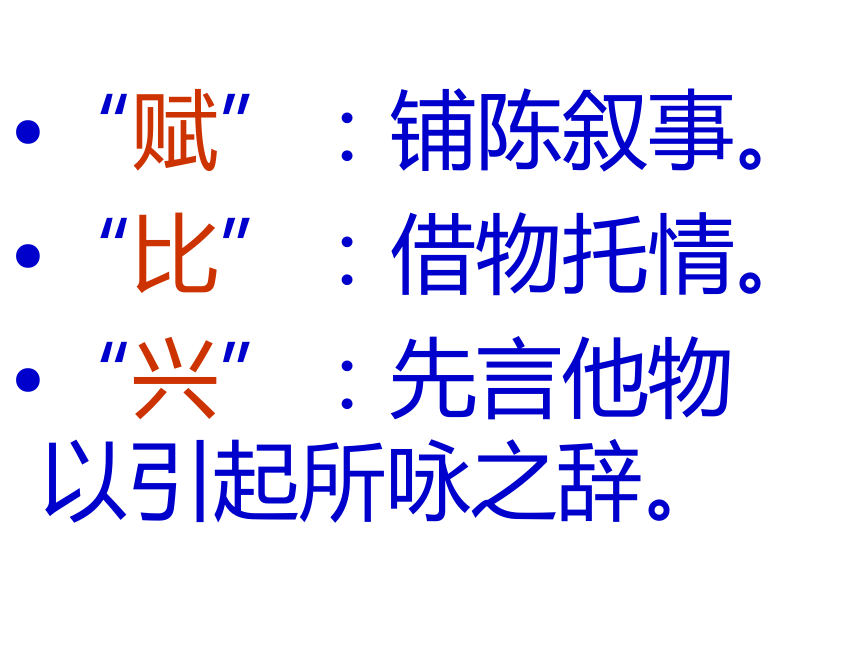

“大雅”用诸侯朝会,31篇,“小雅”用于贵族宴享,74篇。 “颂”是统治阶级宗庙、祭祀的舞曲歌辞,又分“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,共40篇。 “赋”:铺陈叙事。

“比”:借物托情。

“兴”:先言他物以引起所咏之辞。 诗经六艺体制表现

手法风(十五国风)

雅(大雅、小雅)

颂(周颂、鲁颂、商颂)赋

比

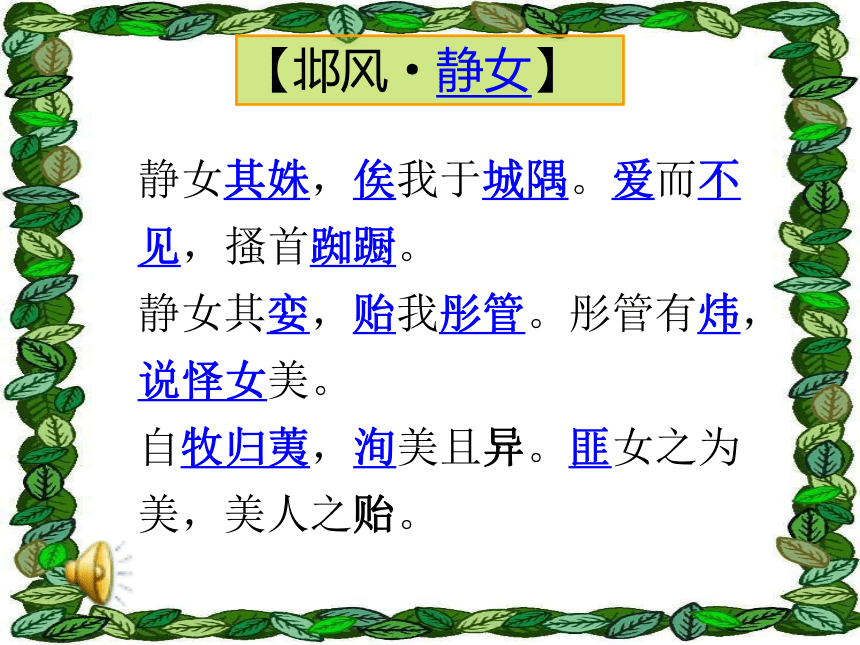

兴风土之音(民间歌谣)朝廷之音(宫廷乐曲)宗庙之音(宗庙祭祀)周南. 召南. 邶风. 鄘风. 卫风. 王风. 郑风. 齐风. 魏风.唐风. 秦风. 陈风. 桧风. 曹风. 豳风“赋者,敷陈其事而直言之者也”“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也”邶 风静 女静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。【邶风·静女】再听,思考:本诗可以分成几部分?请概括本诗的内容。1.以谁的角度写?

2.找出诗中最传神的动作?

3.写出什么情感?

4.文中用了什么手法?

青年男子搔首踟蹰追求,互相倾心 赋

通过典型细节来表现、

再听,整体思考《邶风·静女》中的赋 《静女》以第一人称“我”(男青年)的口吻写了与恋人约会的情景,描绘了“我”见到恋人前后的不同心情。全诗三章。第一章重在写场景,后两章重在写心理。

第一章写青年之着急,第二章写青年之爱恋,

第三章写青年之诚挚。

作者由静女而彤管,由荑而静女之情,把人、物、情巧妙地融合起来,表现了男青年热烈而纯朴的恋情,男青年的形象真诚憨厚,他的恋情也真实感人,静女则是天真活泼、调皮可爱的少女形象。诗中的彤管和荑草用了什么修辞手法?

双关

竹枝词唐?刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 ?

双关???

【析】“晴”与“情”同音,是双关隐语。女方在杨柳飘拂、波平浪静的江边行船,听到岸上爱恋她的青年在对她唱歌言情,但情传得含蓄,“道是无情胜有情”。 写作特色:

1、细节描写:刻画人物形象。

2、双关:“彤管有炜,说怿女美”中的“女”既指“彤管”,也指姑娘。男青年托物抒情,表面上是喜爱“彤管”,其实是借此来表达他对姑娘的喜爱之情。拓展延伸:你如何看待诗中青年与静女的感情? 单纯的就是美好的,纯洁的就是珍贵的。

德国艺术大家温克尔曼曾经赞叹古希腊艺术的魅力在于 “ 高贵的单纯,静穆的伟大 ” 。

马克思也说,希腊艺术的魅力在于它是人类童年时期的产物,而童年一去不复返,因而也是永恒的。 卫风?氓一边梳理文章内容,思考一下问题1、划分层次脉络。2、恋爱阶段,男女双方各有何举动?3、女子为何被弃?三四两章用了哪些表现手法? 4、本诗采用怎样的叙述角度?有何作用?5、谈谈诗中弃妇的形象。分析解决1、划分层次脉络。恋爱、结婚负心、被弃2、恋爱阶段,男女双方各有何举动?男:抱布贸丝 来、谋、信誓旦旦女:乘、望、泣涕、笑、言怨恨分析解决3、三四两章用了哪些表现手法? 桑未落,叶沃若桑落,黄陨士之耽可说女之耽不可说 女不爽士贰其行对比桑叶鸠食桑葚叶沃若叶黄陨比兴4、请分析诗中女子的形象。 对爱情与幸福有诚挚的追求、勤劳哀而 有伤,不失清醒

怨而 敢怒,不失自尊 拓展延伸——讨论一位美丽热情、任劳任怨的女性,而丈夫又是两小无猜的儿时伙伴,她理当得到爱情和幸福,可为啥婚后竟遭不幸、受尽虐待而终被遗弃呢? 吴建民 先生是这样解读的:“ 氓 的反复无常,用情不专,这是导致女主人公被弃的最根本原因。”

“他以贸丝为由而与女主人公认识,为得到爱情而‘言笑晏晏'、‘信誓旦旦',设法接近,一旦得到爱情,便马上要求娶亲,结婚后就一反初言,甚至‘至于暴矣',所以, 氓 是一个始乱终弃、言行反复的负心汉。” 年老色衰“桑之未落,其叶沃若”,即“用桑叶的‘沃若’暗喻女主人公的年轻貌美,揭示了 氓 追求女主人公的原因;”

“桑之落矣,其黄而 殒 ”则是“用桑叶的黄落暗喻女主人公青春消逝,容颜衰老,揭示了 氓 抛弃女主人公的原因。”

于是, 氓 与她的结合就毫无爱情基础可言,而是基于对女色的占有欲,是不道德的玩弄女性,即“始乱”。而干嘛“终弃”,怪就怪女主人 公如今咋 “人老色衰”,成黄脸婆了?于是,那似乎只“耽”于“沃若”式女人的 氓 , 真个就 把以往的“信誓旦旦”抛诸脑后,脸 不 红心不跳地 “士贰其行”、“二三其德”了。 社会的压迫徐陪均 先生 认为:“这首诗所写的婚姻悲剧,反映了当时社会普遍存在的情与礼的矛盾与夫权对妇女的压迫。”

“这位女子开始时是在集市上与 一 平民一见钟情、私定终身,后来又乘垝垣相望,显然与礼有悖,终遭丈夫的休弃,兄弟的讥讽。她对爱情的热烈追求与旧礼教产生直接的冲突,因而导致了婚姻悲剧的发生。”(《先秦诗鉴赏词典》上海辞书出版社 1998 年 12 月第一版) 《氓》大致产生于春秋初期至中期即东周时期。这时期,那“崩”而尚在的“礼”,好似一个如影随形的幽灵,仍极大地影响和束缚着人们的道德观念和日常行为。

“取妻如之何?必告父母”,“取妻如之何?匪媒不得”。(《诗经· 齐风· 南山》)

“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母、国人皆贱之。”(《孟子· 滕文公 下》)

在《诗经·郑风·将仲子》里,一位青年女子透过其内心独白,便道出了她对男友试图越墙幽会畏惧不已的原因:“岂敢爱之?畏我父母”,“父母之言,亦可畏也”;“岂敢爱之?畏我诸兄”,“诸兄之言,亦可畏也”;“岂敢爱之?畏人之多言”,“人之多言,亦可畏也”。

哎呀 呀 ,你听听,你看看,一张无形大网就这样从家庭一直撒向社会,再经“父母”、“诸兄”和“人之多言”的重重围裹,竟是如此的令人窒息,而“父母之言”、“诸兄之言”和“人之多言”所形成的众口 嚣嚣 的舆论环境又是如此的森严恐怖。而《氓》诗里的女主人公,恰恰就在这样的大背景下挣扎着。 无子去 据《礼记·本命》载:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 女主人公自述中并无只言片语提到过孩子。

试想,若有亲生骨肉,即便遭休弃,也甭管今后孩子跟谁,留婆家也好,回娘家也罢,当妈的难道情感上就没有一丝牵挂?心理上就没有一点痛苦?嘴巴上就不常念叨几句?那么,这一切或许是女主人公不愿说?不必说?不便说?除了排除法,除了“露”中寻“藏”、“无”中悟“有”、“果”中觅“因”,真还苦无良策。

从古至今,子嗣对女人的重要性:

从 妃嫔们母以 子贵,到寻常百姓视子嗣为命根子,如: 祥 林嫂因阿毛被狼叼走而几近崩溃

可见,在那个时代,因无子嗣而绝祖宗香火,实乃女同胞之大耻辱,大不幸。面对如此之辱,自家之丑,除了“静言思之,躬自悼矣”,除了吃哑巴亏,以免被“咥其笑”为不下蛋的母鸡,苦命的女主人公还能咋样?还敢咋样?而且“无子”偏偏又直接“与礼有悖”,更犯“不孝有三,无后为大”(《孟子·离娄 上》)之大忌。因此,没给男方生育传宗接代、延续血脉的子嗣,这是她被休弃的根本原因啊!尽管无嗣之过不一定全在女方,尽管 氓 或许迫于压力,但一切都没法改变,旧礼教 之网任谁 也挣脱不了! 归纳小结本诗的主题诗歌叙述了女子从恋爱到被遗弃的经过,批判男子的负心,揭示当时不合理的婚姻带给妇女深刻的痛苦。结构图:

第一章:男子求婚,女子许婚(赋)

第二章:男女恋人相思、结婚(赋)

第三章:劝诫女子不要痴情(比、兴)

第四章:控告男子移情别恋(比、兴)

第五章:补叙多年的苦楚和处境(赋)

第六章:今昔对比的怨恨和痛苦(赋、比、兴) 恋爱婚变决绝热情

幸福沉痛

怨恨清醒

刚强情节感情基调完成课后练习

预习《孔雀东南飞》

“思无邪”:就是思想纯正的意思.

作品简介《诗经》是我国是最早的一部诗歌总集,收入自西周至春秋约五百年诗歌305篇.又称“诗三百” “四书”“五经”

“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

“五经”指《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 表现内容诗

经

六

义风、雅、颂 赋、比、兴表现手法“风”又称15国风,共160篇,是民间的歌谣,成为我国现实主义的源头. “雅” 是一种正统音乐。共105篇,包括“大雅”、“小雅”.

“大雅”用诸侯朝会,31篇,“小雅”用于贵族宴享,74篇。 “颂”是统治阶级宗庙、祭祀的舞曲歌辞,又分“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,共40篇。 “赋”:铺陈叙事。

“比”:借物托情。

“兴”:先言他物以引起所咏之辞。 诗经六艺体制表现

手法风(十五国风)

雅(大雅、小雅)

颂(周颂、鲁颂、商颂)赋

比

兴风土之音(民间歌谣)朝廷之音(宫廷乐曲)宗庙之音(宗庙祭祀)周南. 召南. 邶风. 鄘风. 卫风. 王风. 郑风. 齐风. 魏风.唐风. 秦风. 陈风. 桧风. 曹风. 豳风“赋者,敷陈其事而直言之者也”“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也”邶 风静 女静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。

静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

自牧归荑,洵美且异。匪女之为美,美人之贻。【邶风·静女】再听,思考:本诗可以分成几部分?请概括本诗的内容。1.以谁的角度写?

2.找出诗中最传神的动作?

3.写出什么情感?

4.文中用了什么手法?

青年男子搔首踟蹰追求,互相倾心 赋

通过典型细节来表现、

再听,整体思考《邶风·静女》中的赋 《静女》以第一人称“我”(男青年)的口吻写了与恋人约会的情景,描绘了“我”见到恋人前后的不同心情。全诗三章。第一章重在写场景,后两章重在写心理。

第一章写青年之着急,第二章写青年之爱恋,

第三章写青年之诚挚。

作者由静女而彤管,由荑而静女之情,把人、物、情巧妙地融合起来,表现了男青年热烈而纯朴的恋情,男青年的形象真诚憨厚,他的恋情也真实感人,静女则是天真活泼、调皮可爱的少女形象。诗中的彤管和荑草用了什么修辞手法?

双关

竹枝词唐?刘禹锡

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。 ?

双关???

【析】“晴”与“情”同音,是双关隐语。女方在杨柳飘拂、波平浪静的江边行船,听到岸上爱恋她的青年在对她唱歌言情,但情传得含蓄,“道是无情胜有情”。 写作特色:

1、细节描写:刻画人物形象。

2、双关:“彤管有炜,说怿女美”中的“女”既指“彤管”,也指姑娘。男青年托物抒情,表面上是喜爱“彤管”,其实是借此来表达他对姑娘的喜爱之情。拓展延伸:你如何看待诗中青年与静女的感情? 单纯的就是美好的,纯洁的就是珍贵的。

德国艺术大家温克尔曼曾经赞叹古希腊艺术的魅力在于 “ 高贵的单纯,静穆的伟大 ” 。

马克思也说,希腊艺术的魅力在于它是人类童年时期的产物,而童年一去不复返,因而也是永恒的。 卫风?氓一边梳理文章内容,思考一下问题1、划分层次脉络。2、恋爱阶段,男女双方各有何举动?3、女子为何被弃?三四两章用了哪些表现手法? 4、本诗采用怎样的叙述角度?有何作用?5、谈谈诗中弃妇的形象。分析解决1、划分层次脉络。恋爱、结婚负心、被弃2、恋爱阶段,男女双方各有何举动?男:抱布贸丝 来、谋、信誓旦旦女:乘、望、泣涕、笑、言怨恨分析解决3、三四两章用了哪些表现手法? 桑未落,叶沃若桑落,黄陨士之耽可说女之耽不可说 女不爽士贰其行对比桑叶鸠食桑葚叶沃若叶黄陨比兴4、请分析诗中女子的形象。 对爱情与幸福有诚挚的追求、勤劳哀而 有伤,不失清醒

怨而 敢怒,不失自尊 拓展延伸——讨论一位美丽热情、任劳任怨的女性,而丈夫又是两小无猜的儿时伙伴,她理当得到爱情和幸福,可为啥婚后竟遭不幸、受尽虐待而终被遗弃呢? 吴建民 先生是这样解读的:“ 氓 的反复无常,用情不专,这是导致女主人公被弃的最根本原因。”

“他以贸丝为由而与女主人公认识,为得到爱情而‘言笑晏晏'、‘信誓旦旦',设法接近,一旦得到爱情,便马上要求娶亲,结婚后就一反初言,甚至‘至于暴矣',所以, 氓 是一个始乱终弃、言行反复的负心汉。” 年老色衰“桑之未落,其叶沃若”,即“用桑叶的‘沃若’暗喻女主人公的年轻貌美,揭示了 氓 追求女主人公的原因;”

“桑之落矣,其黄而 殒 ”则是“用桑叶的黄落暗喻女主人公青春消逝,容颜衰老,揭示了 氓 抛弃女主人公的原因。”

于是, 氓 与她的结合就毫无爱情基础可言,而是基于对女色的占有欲,是不道德的玩弄女性,即“始乱”。而干嘛“终弃”,怪就怪女主人 公如今咋 “人老色衰”,成黄脸婆了?于是,那似乎只“耽”于“沃若”式女人的 氓 , 真个就 把以往的“信誓旦旦”抛诸脑后,脸 不 红心不跳地 “士贰其行”、“二三其德”了。 社会的压迫徐陪均 先生 认为:“这首诗所写的婚姻悲剧,反映了当时社会普遍存在的情与礼的矛盾与夫权对妇女的压迫。”

“这位女子开始时是在集市上与 一 平民一见钟情、私定终身,后来又乘垝垣相望,显然与礼有悖,终遭丈夫的休弃,兄弟的讥讽。她对爱情的热烈追求与旧礼教产生直接的冲突,因而导致了婚姻悲剧的发生。”(《先秦诗鉴赏词典》上海辞书出版社 1998 年 12 月第一版) 《氓》大致产生于春秋初期至中期即东周时期。这时期,那“崩”而尚在的“礼”,好似一个如影随形的幽灵,仍极大地影响和束缚着人们的道德观念和日常行为。

“取妻如之何?必告父母”,“取妻如之何?匪媒不得”。(《诗经· 齐风· 南山》)

“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母、国人皆贱之。”(《孟子· 滕文公 下》)

在《诗经·郑风·将仲子》里,一位青年女子透过其内心独白,便道出了她对男友试图越墙幽会畏惧不已的原因:“岂敢爱之?畏我父母”,“父母之言,亦可畏也”;“岂敢爱之?畏我诸兄”,“诸兄之言,亦可畏也”;“岂敢爱之?畏人之多言”,“人之多言,亦可畏也”。

哎呀 呀 ,你听听,你看看,一张无形大网就这样从家庭一直撒向社会,再经“父母”、“诸兄”和“人之多言”的重重围裹,竟是如此的令人窒息,而“父母之言”、“诸兄之言”和“人之多言”所形成的众口 嚣嚣 的舆论环境又是如此的森严恐怖。而《氓》诗里的女主人公,恰恰就在这样的大背景下挣扎着。 无子去 据《礼记·本命》载:“妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。” 女主人公自述中并无只言片语提到过孩子。

试想,若有亲生骨肉,即便遭休弃,也甭管今后孩子跟谁,留婆家也好,回娘家也罢,当妈的难道情感上就没有一丝牵挂?心理上就没有一点痛苦?嘴巴上就不常念叨几句?那么,这一切或许是女主人公不愿说?不必说?不便说?除了排除法,除了“露”中寻“藏”、“无”中悟“有”、“果”中觅“因”,真还苦无良策。

从古至今,子嗣对女人的重要性:

从 妃嫔们母以 子贵,到寻常百姓视子嗣为命根子,如: 祥 林嫂因阿毛被狼叼走而几近崩溃

可见,在那个时代,因无子嗣而绝祖宗香火,实乃女同胞之大耻辱,大不幸。面对如此之辱,自家之丑,除了“静言思之,躬自悼矣”,除了吃哑巴亏,以免被“咥其笑”为不下蛋的母鸡,苦命的女主人公还能咋样?还敢咋样?而且“无子”偏偏又直接“与礼有悖”,更犯“不孝有三,无后为大”(《孟子·离娄 上》)之大忌。因此,没给男方生育传宗接代、延续血脉的子嗣,这是她被休弃的根本原因啊!尽管无嗣之过不一定全在女方,尽管 氓 或许迫于压力,但一切都没法改变,旧礼教 之网任谁 也挣脱不了! 归纳小结本诗的主题诗歌叙述了女子从恋爱到被遗弃的经过,批判男子的负心,揭示当时不合理的婚姻带给妇女深刻的痛苦。结构图:

第一章:男子求婚,女子许婚(赋)

第二章:男女恋人相思、结婚(赋)

第三章:劝诫女子不要痴情(比、兴)

第四章:控告男子移情别恋(比、兴)

第五章:补叙多年的苦楚和处境(赋)

第六章:今昔对比的怨恨和痛苦(赋、比、兴) 恋爱婚变决绝热情

幸福沉痛

怨恨清醒

刚强情节感情基调完成课后练习

预习《孔雀东南飞》

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》