第二十三章旋转全章教案

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

九年级上册第23章第1课时教案

23.1图形的旋转(1)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生经历观察、操作等过程,了解图形旋转的概念,发展学生的空间观念,培养运动几何的观点,增强审美意识,让学生通过独立思考、自主探究和合作交流体会旋转的数学内涵,获得知识,体验成功,享受学习乐趣.

教学目标 1、知识与技能:了解旋转及对应点的有关概念,并能应用它们解决一些问题.2、过程与方法:让学生感受生活中的几何,通过不同的情境设计归纳出图形旋转的有关概念,并用这些概念来解决一些问题.3、情感态度与价值观:经历图形旋转的探索活动,发展空间观念,培养运动几何的观点,增强审美意识.

重 点 旋转及对应点的有关概念及其应用.

难 点 从活生生的数学中抽象出概念.

方 法 体验、探究式教学法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设情境 1.向学生展示有关的图片:(1)时钟上的秒针在不停的转动;(并介绍顺时针方向和逆时针方向)(2)大风车的转动;(3)飞速转动的电风扇叶片;(4)汽车上的括水器 (5)由平面图形转动而产生的奇妙图案。 2、提出问题: 这些情境中的转动现象,有什么共同特征 用课件展示图片并显示现实生活中部分物体的旋转现象学生观察图片 学生思考,归纳它们的共同特征。让学生再举一些类似的例子 通过这些画面的展示让学生切身感受到我们身边除了平移、轴对称变换等图形变换之外,生产、生活中广泛存在着转动现象,从而产生对这种变换进一步探究的强烈欲望,为本节课探究问题作好铺垫。 初步感受转动的本质是绕着某一点,旋转一定的角度这两点,引导学生寻找、认识生活中的旋转现象,并揭示本节的研究课题-----图形的旋转。

二、自主探究 1.建立旋转的概念请同学们尝试用自己的语言来描述上述图形的运动现象.2、给出旋转的定义:把一个图形绕着某一点O转动一个角度的图形变换叫做旋转(rotation).点O叫做旋转中心,转动的角叫做旋转角。重点突出旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。3、结合图形理解对应点、对应线段、对应角、旋转中心、旋转角的意义。 学生先独立尝试,再同学之间讨论交流、总结,在此过程中以培养学生的抽象概括能力,同时让学生体会到合作交流的必要性。教师及时观察学生的学习情况和学习进度,碰到学生中的普遍性问题,在进行适当的探讨后,利用谈话讨论的形式进行解决。 完成本节课的两个学习目标:①点明图形旋转中对应点、对应线段及对应角的概念;②让学生及时巩固并理解旋转及其相关概念,并为下面探究旋转的性质作好物质与精神上的准备。

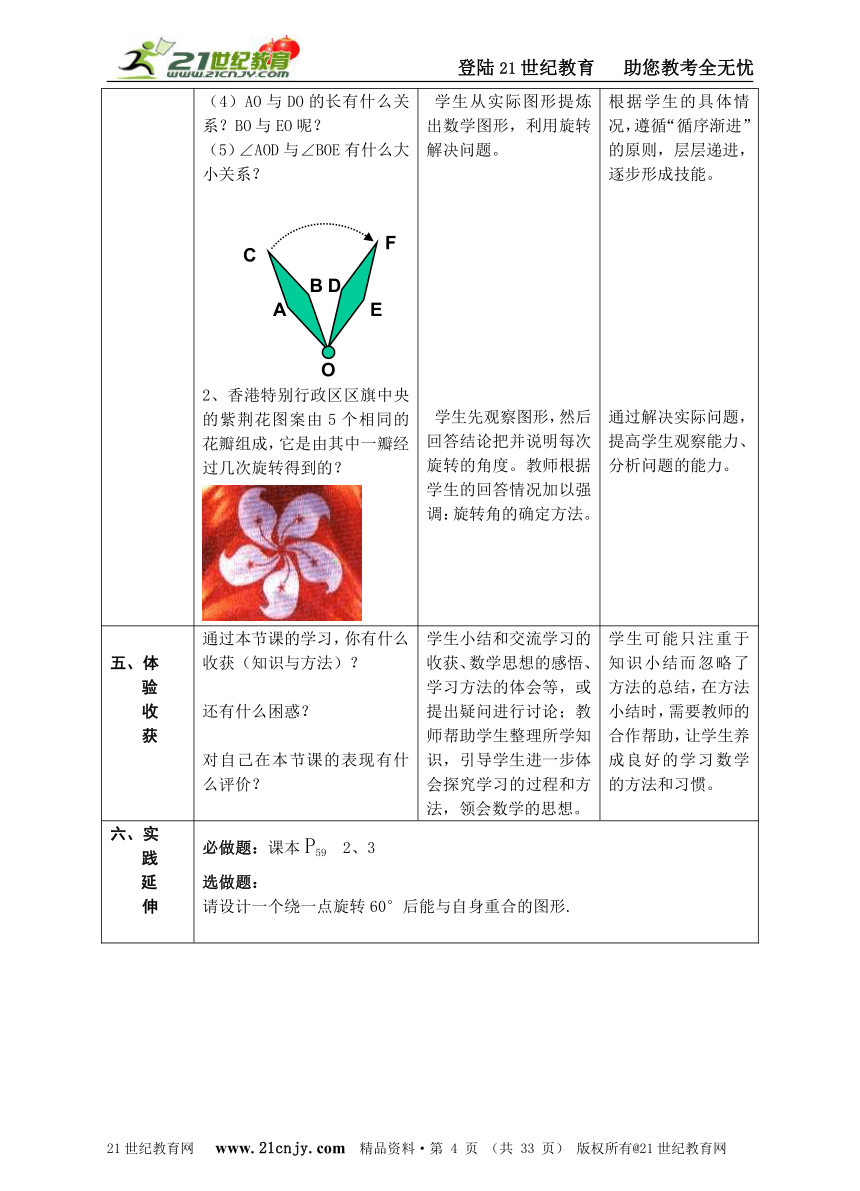

三、尝试应用 1、下列现象中属于旋转的有( )个.①地下水位逐年下降;②传送带的移动;③方向盘的转动; ④水龙头的转动;⑤钟摆的运动; ⑥荡秋千.A、2 B、3 C、4 D、52、如图,△ABO绕点O旋转得到△CDO,则:点A的对应点是____;点B的对应点是点_____; 线段OB的对应线段是线段______;线段AB的对应线段是线段______;∠A的对应角是______;∠B的对应角是______;旋转中心是点______;旋转的角是 ______ 。 3、如图,如果正方形CDEF与正方形ABCD是一边重合的两个正方形,那么正方形CDEF能否看成是正方形ABCD旋转得到?如果能,请指出旋转中心、旋转方向、旋转角度及对应点。 学生思考片刻,然后进行抢答,教师给予适当的评价。学生先独立思考并解答,然后进行分组比赛,学生给予评价,归纳存在的问题。学生独立观察、分析图形,解答问题,发表自己的见解。教师引导学生多角度分析、解决问题。 通过生活中旋转现象的判断,加深对旋转的理解。加深对旋转有关概念的理解,及时巩固新知,使每个学生都有收获.通过问题的解决使学生感受成功的喜悦,肯定探索活动的意义。逐步加深对旋转概念的理解,及时巩固所学知识。

四、巩固提高 1、如图,如果把钟表的指针看做四边形AOBC,它绕O点旋转得到四边形DOEF.在这个旋转过程中: (1)旋转中心是什么 (2)经过旋转,点A、B分别移动到什么位置?(3)旋转角是什么?(4)AO与DO的长有什么关系?BO与EO呢?(5)∠AOD与∠BOE有什么大小关系?2、香港特别行政区区旗中央的紫荆花图案由5个相同的花瓣组成,它是由其中一瓣经过几次旋转得到的? 学生先独立思考,然后分组交流,最后学生上台讲解。教师给予评价。学生从实际图形提炼出数学图形,利用旋转解决问题。学生先观察图形,然后回答结论把并说明每次旋转的角度。教师根据学生的回答情况加以强调:旋转角的确定方法。 感受数学来源于生活,又运用于生活,体会数学的魅力。根据学生的具体情况,遵循“循序渐进”的原则,层层递进,逐步形成技能。通过解决实际问题,提高学生观察能力、分析问题的能力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生小结和交流学习的收获、数学思想的感悟、学习方法的体会等,或提出疑问进行讨论;教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,领会数学的思想。 学生可能只注重于知识小结而忽略了方法的总结,在方法小结时,需要教师的合作帮助,让学生养成良好的学习数学的方法和习惯。

六、实践延伸 必做题:课本P59 2、3选做题:请设计一个绕一点旋转60°后能与自身重合的图形.

九年级上册第23章第2课时教案

23.1图形的旋转(2)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 学生通过实验探究获得旋转的基本性质,进一步体会旋转的数学内涵,体验运用知识解决问题的成功感,享受学习数学的乐趣.

教学目标 1、知识与技能:理解图形旋转的性质,并能运用这些性质解决问题。2、过程与方法:经历探索、运用图形旋转性质的过程,体会解决问题策略的多样性。3、情感态度与价值观:让学生经历观察、操作等过程,进一步发展空间观念,培养学生从复杂图形中提炼简单图形的能力。

重 点 运用操作实验得出图形旋转的三条基本性质

难 点 运用实验探究得出图形旋转的三条基本性质

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设 情境 请大家在硬纸板上,挖一个三角形洞,再挖一个小洞O作为旋转中心,硬纸板下面放一张白纸.先在纸上描出这个挖掉的三角形洞(△ABC),然后围绕O转动硬纸板,再描出这个挖掉的三角形洞(△A′B′C′),移开硬纸板。请大家运用刻度尺和量角器度量线段和有关角,试着归纳所得的 结论. 分组实验 分组交流所得的结论教师进行指导并参与讨论交流 通过实验,培养学生的动手能力、观察能力、探究能力,为下一环节做准备。

二、自主探究 1.△ABC在旋转过程中,哪些发生了变化?哪些没有改变?2.由实验还可得出哪些结论?学生口述,教师板书旋转的性质:(1)对应点到旋转中心的距离相等;(2)对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;(3)旋转前、后的图形全等. 根据图形思考老师所给的问题,然后分组讨论,教师参与讨论交流,最后一组推荐一人上台回答结论1.OA=OA′,OB=OB′,OC=OC′2.∠AOA′=∠BOB′=∠COC′3.△ABC和△A′B′C′形状相同和大小相等,即全等. 综合以上的实验操作,师生共同归纳出旋转的性质。 培养学生归纳能力及与人合作交流的能力,充分体现了教师为主导,学生为主体的教学方法。同时以问题为导引,逐步对旋转的性质进行探究,这样既突出了重点,又突破了难点。

三、尝试应用三、尝试应用 1、已知线段AB和点O,画出AB绕点O逆时针旋转100°后的图形。 2、如图:△ABC是等边三角形,D是BC边上的一点,△ABD经过旋转后到达△ACE的位置 。(1)旋转中心是哪一点?(2)旋转了多少度?(3)如果M是AB上的中点,那么经过上述的旋转后,点M到了什么位置?3、如图∠C=30°,△ABC绕A点逆时针旋转30°后得到△AB/C/,则图中度数是30°的角有__________4、如图将△ABC绕C点逆时针旋转30°后,点B落在B′,点A落在A′点位置,若A ′C⊥AB,求∠ B′A′ C的度数。5、如图:E是正方形ABCD中CD边上的一点,以点A为中心,把△ADE顺时针旋转90°。画出旋转后的位置? 学生独立完成,一名同学上台展示并讲解画法。学生观察、思考、回答,教师给予评价。学生独立思考并解答,分组交流,学生上台讲解。学生独立思考并写出解题过程,相互评价,归纳解决问题的方法。教师强调旋转角的确定方法。学生先独立画图,然后上台讲解,不同意见的同学上台展示。 通过作图理解旋转的性质。让学生通过观察图形的特点,发现图形的旋转关系,巩固旋转的性质。进一步体会旋转的性质。体会旋转的妙用,渗透转化的数学思想。培养学生提炼基本图形的能力。加深对旋转性质的理解,培养学生解决问题策略的多样性。

四、巩固提高 1、如图,小明坐在秋千上,秋千旋转了80°.请在图中小明身上任意选一点P,利用旋转性质,标出点P的对应点. 第1题图2、如图,△ABC的直角三角形,BC是斜边,将△ABP绕点A逆时针旋转后,能与△ACP′重合,如果AP=3,求PP′的长. 第2题图3、如图E是正方形ABCD内一点,将△ABE绕点B顺时针方向旋转到△CBF,其中EB=3cm,则BF=_____cm ,∠EBF=______ 学生先独立观察,然后回答,师生给予评价。学生先独立分析,再分组交流,充分交流之后学生讲解解决问题的思路,其他同学相互补充。 师生共同归纳出解决问题的方法。学生先独立解决问题,然后分组交流,最后每组派一名代表上台讲解,老师给予评价并提炼出深度。 培养学生用数学知识解决实际问题的能力。培养学生综合运用知识的能力,形成解决问题的方法。培养学生从复杂图形中提炼出基本图形,体会运用旋转解决问题的方法。

五、体验收获 通过这节课的学习你收获了哪些知识与方法?还有哪些困惑?你对你这节课的表现有什么评价 学生归纳,教师补充,对本节课的知识与方法进行升华。 培养学生概括能力,使知识形成体系,并渗透数学思想方法。

六、实践延伸 必做题:课本P60 4、5选做题:已知,如图边长为a的正方形EFOG绕与之边长相等的正方形ABCD的中心O旋转任意角度,求图中阴影部分的面积.

九年级上册第23章第3课时教案

23.1图形的旋转(3)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生经历不同的旋转中心、不同的旋转角度会出现不同的图案效果的过程,培养学生多角度分析问题的能力,通过图案设计培养学生的审美能力。

教学目标 1、知识与技能:理解选择不同的旋转中心、不同的旋转角度,会出现不同的效果,掌握根据需要用旋转的知识设计出美丽的图案.2、过程与方法:经历复习图形旋转的有关概念和性质,分析不同的旋转中心,不同的旋转角,出现不同的效果并对各种情况进行分类.3、情感态度与价值观:让学生经历应用所学的知识进行图案设计的活动,享受成功的喜悦,激发学习热情.

重 点 用旋转的有关知识画图.

难 点 根据需要设计美丽图案.

方 法 体验、探索式教学方法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1.问题: (1)各对应点到旋转中心的距离有何关系呢? (2)各对应点与旋转中心所连线段的夹角与旋转角有何关系? (3)两个图形是旋转前后的图形,它们全等吗?2.作图题:如图,△AOB绕O点旋转后,G点是B点的对应点,作出△AOB旋转后的三角形. 老师提问,学生回答.学生独立作图,然后师生共同归纳:要作出△AOB旋转后的三角形,应找出三方面:第一,旋转中心:O;第二,旋转角:∠BOG;第三,A点旋转后的对应点:A′. 复习旋转的性质,为设计图案做准备。通过作图题让学生知道,作图应满足三要素:旋转中心、旋转角、对应点,而旋转中心、旋转角固定下来,对应点就自然而然地固定下来.

二、自主探究二、自主探究 1.旋转中心不变,改变旋转角画出以下图所示的四边形ABCD以O点为中心,旋转角分别为30°、60°的旋转图形.2.旋转角不变,改变旋转中心画出以下图,四边形ABCD分别为O、O为中心,旋转角都为30°的旋转图形.3、图案设计:(1)、如下图是菊花一叶和中心与圆圈,现以O为旋转中心画出分别旋转45°、90°、135°的菊花图案. (2)、 如图,如果上面的菊花一叶,绕下面的点O′为旋转中心,请同学画出图案,它还是原来的菊花吗? 选择不同的旋转中心、不同的旋转角来进行研究. 学生独立作图,两名同学上台展示。画完之后相互批改、评价。从画图中,师生共同归纳出:旋转中心不变,改变旋转角与旋转角不变,改变旋转中心会产生不同的效果,所以,我们可以经过旋转设计出美丽的图案.学生先独立思考,然后说出自己的想法,相互补充,得出结论:只要以O为旋转中心、旋转角以所给的度数为变化,旋转长度为菊花的最长OA,按菊花叶的形状画出即可。分组画图,画完之后,在班内展示。学生独立进行图案设计,教师指导有困难的同学。展评学生的部分作品。老师点评:显然,画出后的图案不是菊花,而是另外的一种花了. 经历旋转中心不变,改变旋转角与旋转角不变,改变旋转中心进行作图的过程,感受不同的效果。学生经历应用所学的知识进行图案设计的活动,享受成功的喜悦,激发学习热情.突出重点,突破难点。 培养学生能从不同的角度进行图案设计,体会分类的数学思想。

三、尝试应用 把一个三角形进行旋转:(1)、选择不同的旋转中心、不同旋转角,看看旋转的效果;(2)、改变三角形的形状,看看旋转的效果。2、.如图,如何作出该图案绕O点按逆时针旋转90°的图形. 3.下面的图形绕着一个点旋转120°后,能与原来的位置重合的是( )A.(1),(4) B.(1),(3) C.(1),(2) D.(3),(4) 学生独立设计,然后分组交流,相互评价。学生先独立思考、作图,然后分组交流 ,形成方法:要先画出图中的关键点,这些关键点往往是图案里线的端点、角的顶点、圆的圆心等,然后再根据旋转的特征,作出这些关键点的对应点,最后再按原图案作出旋转后的图案.学生思考片刻,进行抢答。 及时巩固新知,使每个学生都有收获;感受成功的喜悦,肯定探索活动的意义。培养学生思维的敏捷性。

四、巩固提高 1、同学们曾玩过万花筒吧,它是由三块等宽等长的玻璃镜片围成的,如图是看到的万花筒的一个图案,图中所有三角形均是等边三角形,其中的菱形AEFG可以看成把菱形ABCD以A为中心( )A.顺时针旋转60°得到的 B.顺时针旋转120°得到的C.逆时针旋转60°得到的 D.逆时针旋转120°得到的2、如图,过圆心O和图上一点A连一条曲线,将OA绕O点按同一方向连续旋转三次,每次旋转90°,把圆分成四部分,这四部分面积_________.(填“相等”或“不等”) 3、如图:将等边△ABC向右平移得△CDE ,连接AD与BE交于点F,BE交AC于点P,AD交CE于点Q.(1)图中哪些三角形可以通过旋转互相得到?(2) ∠BFA等于多少度?(3)连接P、Q,则△PCQ是什么三角形?变式练习:

如果将等边△ABC绕C点顺时针方向旋转一个角度后得△CDE,则(1) ∠BFA等于多少度?(2)△PCQ是什么三角形? 学生从不同的角度分析问题,对方法进行提炼。学生先独立思考,然后交流,归纳方法。运用旋转的性质解决问题。学生先独立思考,然后分组交流,每组派代表上台讲解。先独立分析图形,再分组交流,学生上台讲解,师生共同归纳解决问题的方法,形成策略。 从不同的角度分析问题,拓展学生的思路,培养学生的观察能力。发散学生的思维,丰富学生的想象力,培养学生的创新能力。体会旋转在解决问题时的妙用,渗透转化的数学思想。综合运用平移与旋转的性质解决问题,提高学生综合运用知识的能力。培养学生从复杂图形中提炼简单图形的能力,提高学生的想象力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生畅所欲言,谈谈自己的得与失。学生提出的疑问,师生给予解答。教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,领会数学的思想。 注重方法的总结,让学生养成良好的学习数学的方法和习惯。

六、实践 延伸 必做题:课本P61 8、9选做题:请你利用线段、三角形、菱形、正方形、圆作为“基本图案”绘制一幅以“校运动会”为主题的徽标.

九年级上册第23章第4课时教案

23.2.1中心对称(1)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 通过交流、观察、发现、探索中心对称的有关概念的过程,发展学生的抽象概括能力、视图能力及解决问题的能力。

教学目标 1、知识与技能:了解中心对称的有关概念,并运用它解决一些实际问题.2、过程与方法:利用几何直观,经历观察,产生概念。3、情感态度与价值观:通过观察发现、动手操作、大胆猜想、自主探索、合作交流,体验到成功的喜悦、学习的乐趣并积累一定的审美经验。

重 点 利用中心对称的有关概念解决一些问题.

难 点 从一般旋转中归纳出中心对称的概念.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设 情境 两人玩摆放棋子游戏,每人轮流把一枚棋子摆放在圆形盘上,依次下去,最后棋子摆不下者为输方。问:要赢此盘棋,应采取什么绝招? 学生思考、交流,试图解决问题。 创设愉悦的学习环境,激发学生学习的兴趣,导入新课。

二、自主探究 把其中一个图案绕点O旋转180°,你有什么发现 2、线段AC,BD相交于点O,OA=OC,OB=OD.把 △OCD绕点O旋转180°,你有什么发现 3、中心对称与轴对称有什么区别与联系? 学生观察、思考、交流、归纳概念。教师参与学生的交流,对交流有困难的学生加以指导,用动态的课件演示概念的形成过程。结合图形师生共同归纳:像这样把一个图形绕着某一点旋转180度,如果它能够和 另一个图形重合,那么,我们就说这两个图形关于这个点对称或中心对称,这个点就叫对称中心,这两个图形中的对应点,叫做关于中心的对称点.学生理解概念回顾情境分组交流每组派代表发表意见,概括出方法:首先把棋子摆在对称中心,然后每次都根据对方棋子的位置找出中心对称的位置来摆放,一定能获胜.学生把中心对称与轴对称进行对比,概括出它们的区别与联系,相互补充。 通过问题,牵引学生的思维方向,促使学生形成新的知识点。通过动态演示,使学生直观感受概念的形成过程。使课堂成为学生的学习场所,从自我思考、小组交流中获得知识,突出重点,突破难点。通过解决情境中的问题,使学生认识到学习本节内容的必要性,同时把课堂推向高潮。培养学生类比、反思的意识与习惯。

三、尝试应用 1、如图,四边形ABCD绕D点旋转180°,请作出旋转后的图案,写出作法并回答.(1)这两个图形是中心对称图形吗?如果是对称中心是哪一点?如果不是,请说明理由.(2)如果是中心对称,那么A、B、C、D关于中心的对称点是哪些点.2、如图,已知AD是△ABC的中线,画出以点D为对称中心,与△ABD成中心对称的三角形. 学生思考,动手画图教师巡视并指导。利用中心对称的定义进行判断,并回答结论。学生独立画图,一名学生上台展示,画完之后相互批改并评价,归纳存在的问题及解决问题的方法, 通过问题的解决,体会中心对称的概念及其它的运用。帮助学生建立解决问题和勇于阐述观点的意识。

四、巩固提高四、巩固提高 1、画一个与已知四边形ABCD中心对称图形。 (1)以顶点A为对称中心; (2)以BC边的中点为对称中心。2、如图,已知等边三角形ABC和点O,画△A/B/C/,使△A/B/C/和△ABC关于点O成中心对称。3、如图,已知△ABC与△A’B’C’中心对称,求出它们的对称中心O。 学生先独立解决问题,然后相互批改、评价学生独立完成,然后观察所画的图形,谈谈自己的想法,为下节课的学习奠定基础。学生先独立思考,再分组交流,每组选派代表上台展示、讲解,归纳确定对称中心的方法。 进一步巩固本节知识,形成良好的学习习惯。进一步运用形成的策略解决问题,加强对概念的理解与应用。培养学生与他人合作交流的习惯与意识,让学生在交流中形成新的解决问题的策略。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 给学生自我反思的时间,然后学生自由发言,谈谈自己的得与失,提出自己的困惑,师生共同帮助解决。 发展学生的总结概括能力、语言表达能力及自我评价能力。

六、实践 延伸 必做题:如图,是由两个半圆组成的图形,已知点B是AC的中点,画出此图形关于点B成中心对称的图形.选做题:如图,是一个6×6的棋盘,两人各持若干张1×2的卡片轮流在棋盘 上盖卡片,每人每次用一张卡片盖住相邻的两个空格,谁找不出相邻的两个空格放卡片就算谁输,你用什么办法战胜对手呢?

九年级上册第23章第5课时教案

23.2.1中心对称(2)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 利用几何操作,通过观察、探究,用不完全归纳法归纳出中心对称的基本性质.让学生在独立思考的基础上积极参与对数学问题的讨论,享受运用知识解决问题的成功体验,增强学好数学的自信心。

教学目标 1、知识与技能:理解中心对称的两条基本性质,掌握这两个性质的运用.2、过程与方法:通过对解决问题观过程的反思,获得解决问题的经验,积累解决问题的方法。 3、情感态度与价值观:通过积极参与数学学习活动,培养学生积极思考及与他人合作的学习习惯。

重 点 中心对称的两条基本性质及其运用.

难 点 让学生通过自主探究、合作交流得出中心对称的两条基本性质.

方 法 体验、探究式教学方法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1.什么叫中心对称?什么叫对称中心?2.什么叫关于中心的对称点? 老师提问,学生回答相互补充、交流。 通过回忆旧知识的产生过程,让学生积累学习知识的方法,为新课做准备。

二、自主探究 画任意△ABC,按下列条件画出△ABC关于这个对称中心的对称图形,并分组讨论能得到什么结论。(1)作△ABC一顶点为对称中心的对称图形;(2)作关于一定点O为对称中心的对称图形.中心对称的性质: 1、关于中心对称的两个图形,对称点所连线段都经过对称中心,而且被对称中心所平分.2、关于中心对称的两个图形是全等图形. 学生独立画图,教师对作图有困难的同学加以指导。两名同学上台展示,画完之后,学生相互批改、评价,归纳存在的问题,观察所画的图形,分组讨论,发现结论,并由各个小组指派代表表述看法,证明所得的结论。根据学生的回答,教师加以补充、强调并板书中心对称的两条基本性质,给学生理解吸收的时间。学生结合图形理解性质,突出重点,突破难点。 经历知识的发生过程,体会知识的来源。提高动手操作能力及自主探究能力,便于发现结论。鼓励学生大胆表达自己的见解,培养学生的概括能力及语言表达能力,使学生体验成功的乐趣,给学生展示自我的机会。体现图形的直观性

三、尝试应用 1、如图,已知△ABC和点O,画出△DEF,使△DEF和△ABC关于点O成中心对称.2、如图,已知四边形ABCD和点O,画四边形A/B/C/D/,使四边形A/B/C/D/和四边形ABCD关于点O成中心对称(只保留作图痕迹,不要求写出作法). 学生独立完成,一名同学上台展示,并口述作图过程,师生给予评价。不同画法的同学讲解自己的思路,给予鼓励。分组比赛,看哪一组画得快而准,教师给予评价,师生共同归纳出解决问题的方法。 利用中心对称的性质进行作图,提高学生的作图能力及运用意识。培养学生反思的习惯和意识,提高学生灵活应用知识的能力,给学生体验成功的空间。

四、巩固提高 1、如图所示,已知AD是△ABC的中线。(1)、画出以点D为对称中心,与△ABC成中心对称的三角形;(2)、若AB=6cm,AC=4cm,试求AD的范围。2、如图等边△ABC内有一点O,试说明:OA+OB>OC.分析:要证明OA+OB>OC,必然把OA、OB、OC转为在一个三角形内,应用两边之和大于第三边(两点之间线段最短)来说明,因此要应用旋转.以A为旋转中心,旋转60°,便可把OA、OB、OC转化为一个三角形的三边. 学生先独立思考解答,然后分组交流,充分交流之后,每组派代表上台讲解,师生给予评价,并归纳在三角形中求一条线段取值范围的方法。学生先独立思考,然后全班交流,教师参与学生的交流,倾听学生的想法,指导学生的思路,充分交流,达成共识之后,选派代表上台讲解,给予评价。 解:如图,把△AOC以A为旋转中心顺时针方向旋转60°后,到△AO′B的位置,则△AOC≌△AO′B.∴AO=AO′,OC=O′B又∵∠OAO′=60°,∴△AO′O为等边三角形. ∴AO=OO′ 在△BOO′中,OO′+OB>BO′ 即OA+OB>OC 体会中心对称在解决问题时的工具作用,渗透转化的数学思想,即:把AB、AC、2AD转化为一个三角形的三边,利用三角形的三边关系解决问题。培养学生的合作意识,发展学生思维的灵活性,体会解决问题策略的多样性,体验旋转在解决问题时的乐趣。教师提炼出解决问题的深度和广度。使学生认识到旋转能把不在同一个三角形中的线段或角转化到同一个三角形中,发散学生的思维,为今后的学习积累经验。

五、体验收获 通过这节课的学习你收获了哪些知识与方法?还有哪些困惑?你对你这节课的表现有什么评价 学生畅所欲言,谈谈自己收获的知识、方法、感受及自己的困惑,师生共同帮助解决,教师把本节课的知识与方法进行升华。 自我反思的过程就是学生对知识沉淀、吸收的过程,学生在反思、倾听的同时不断完善自己的认识。

六、实践 延伸 必做题:课本P68 5、6选做题:过菱形对角线交点的一条直线,把菱形分成两个梯形,这两个梯形是全等的吗?用两个全等的梯形可以拼成一个菱形吗?符合什么条件的两个全等梯形可以拼成一个菱形?

九年级上册第23章第6课时教案

23.2.2中心对称图形

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 这一节课与图形的旋转有着不可分割的联系,通过这一节课的学习,既可以让学生认识图形的旋转在几何知识中的重要性,同时也完善了初中部分对“对称图形”(轴对称图形、中心对称图形)的知识讲授,它起到了承上启下的作用,为后面学习图形的设计打下基础。

教学目标 1、知识与技能:了解中心对称图形的概念,掌握这个概念的应用.2、过程与方法:经历观察、发现、探索中心对称图形的有关概念的过程,积累一定的审美体验。3、情感态度与价值观:通过动手操作、大胆猜想、自主探索、合作交流体验到成功的喜悦,培养学生观察、发现、探究事物的能力。

重 点 中心对称图形的有关概念及其它们的运用.

难 点 利用中心对称图形的有关概念和性质解决问题。

方 法 探究、应用式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设情境 通过多媒体课件出示一些生活中的美丽图片,观察这些图片的共同特征。 学生观察这些图片,分组讨论,交流之后回答这些图片的共同特征,对学生的回答延迟评价,教师引导学生观察。 通过观察几个熟悉的图形,体验图形的美,从生活中感受数学的存在,激发学习本节课的兴趣。

二、自主探究二、自主探究 1、这些图形有什么共同的特征?2、这些图形分别旋转多少度能够前后重合?3、举出生活中运用中心对称图形的例子,你能说出运用它们的原因吗? 学生观察图形,归纳图形的共同特征,分组交流自己的发现,达成共识之后,学生用自己的语言描述所得的结论。教师借助多媒体演示平行四边形的旋转,给出中心对称图形的定义:把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形;这个点叫做它的对称中心;互相重合的点叫做对称点. 学生举例,说明运用中心对称图形的原因,相互补充。教师给出中心对称图形的特征与实际应用: 具有数学美。因为中心对称图形形状匀称美观,所以许多建筑、工艺品、商标常用这种图形作装饰图案。具有稳定性。旋转的物体必须具有稳定性,而中心对称图形的设计恰恰满足了旋转物体的这一需求。因而在工农业生产制作转动工具时,都不可避免地考虑应用中心对称的设计,小的如日常生活中车轮、闹钟内的齿轮,电风扇的扇叶;大的如推动飞机、轮船的轮桨,风力发电用的风车等等。 学生对这两个问题的回答,即复习了上节所学的旋转的意义,又得出本节所学的内容,同时又让学生知道了中心对称图形是旋转的一种情形,起到了新旧知识联系的作用.用多媒体的优势展示了平行四边形绕它的对角线的交点旋转180度能与自身重合,这样有利于让学生用语言描述出中心对称图形的意义,培养了学生的语言表达能力和归纳总结的能力.让学生体会中心对称图形在实际生中的妙用及学习中心对称图形的必要性。

三、尝试应用 1、下列图形是中心对称图形吗?2、判断下列图形是否是中心对称图形 如果是,那么对称中心在哪 (1)、线段 (2)、等边三角形(3)、圆 (4)、正方形3、下列图形中哪些是中心对称图形? 学生先独立思考,然后回答,教师用多媒体课件演示,加以验证。学生判断并归纳以前学过的图形哪些是中心对称图形。学生先独立判断,然后归纳、交流中心对称图形的共同特征,学生之间相互补充,教师加以提升:中心对称图形都可分为偶数个相同部分。 通过这几幅图形的旋转,加深对中心对称图形这一概念的理解,培养学生的识图能力和分析问题的能力,同时又让学生欣赏到了数学的美感.加强对中心对称图形的识别能力通过此题使学生积累经验,提炼中心对称图形的识别方法。

四、巩固提高四、巩固提高 1、观察图形,并回答下面的问题:(1)哪些只是轴对称图形?(2)哪些只是中心对称图形?(3)哪些既是轴对称图形,又是中心对称图形? (4)(5)2、下面的扑克牌中,哪些牌面是中心对称图形?3、在26个英文大写字母中,哪些字母是中心对称图形? 学生先回顾轴对称图形的概念,交流轴对称图形的判断方法,每组派代表上台讲解,给予评价,然后判断所给的问题。学生思考:中心对称图形与轴对称图形有什么联系与区别?轴对称图形中心对称图形有对称轴(是直线)有一个对称中心沿对称轴翻转180°绕对称中心旋转180°对折后与原图形重合旋转后与原图形重合对应点所连线段被对称轴垂直平分对应点所连线段被对称中心平分学生讲解,相互补充,教师用表格的形式出示:教师归纳出问题的深度:如果轴对称图形有多条对称轴,则对称轴的交点就是对称中心。学生先观察,然后交流,最后学生讲解,教师用课件演示,加以验证。学生独立判断,多个同学上台写出是中心对称图形的字母,其他同学上台相互批改,指出存在的问题,对于共性问题教师用课件演示、讲解。 使学生积累更多的识别方法,判断一个图形的对称性主要靠直接观察,若图形复杂,可动手操作。轴对称图形的识别方法是寻找对称轴,对折重合,中心对称图形的识别方法是绕中心旋转180°后与自身重合。通过练习进一步加深对中心对称图形这一概念的理解,激发学生学习数学的兴趣,培养学生的感知能力.通过这两个问题的判断,增加学生学习数学的趣味性,培养学生仔细观察问题、分析问题的能力,同时又让学生欣赏到中心对称图形在实际生活中的运用,让学生感受到数学运用到实际生活中的意义.

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生反思自己的学习过程,谈谈自己本节课积累的学习经验、存在的困惑、对自己的评价,学生提出的困惑师生共同给予解答。 回顾探究的整个过程,体会学习的乐趣,感受成功的喜悦。

六、实践 延伸 1、必做题:求证:任何具有对称中心的四边形是平行四边形.2、选做题:泉源中学搞绿化,要在一块圆形的空地上建花坛,现征集设计图案。要求:设计的方案必须由圆形和正方形组成 (个数不限)并使整个图案呈中心对称图形,请画出你的设计方案,并为你的设计图想个适当的名称,与你的同学共同分享.

九年级上册第23章第7课时教案

23.2.3关于原点对称的点的坐标

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生通过独立思考,自主探究和合作交流进一步体会中心对称的数学内涵,获得知识,体验成功,享受学习乐趣,激发学习热情.

教学目标 1、知识与技能:理解P与点P′点关于原点对称时,它们的横纵坐标的关系,掌握P(x,y)关于原点的对称点为P′(-x,-y)的运用.2、过程与方法:复习轴对称、旋转,尤其是中心对称,知识迁移到关于原点对称的点的坐标的关系及其运用.3、情感态度与价值观:培养学生认真细致的学习态度,体会从特殊到一般的辩证关系,进一步丰富数形结合的思想。

重 点 两个点关于原点对称的点的坐标性质及其运用。

难 点 运用中心对称的知识导出关于原点对称的点的坐标性质及其运用它解决实际问题.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1、已知点A和直线L,如图,请画出点A关于L对称的点A′.2.如图,△ABC是正三角形,以点A为中心,把△ADC顺时针旋转60°,画出旋转后的图形。3.如图△ABC,绕点C旋转180°,画出旋转后的图形. 学生回忆轴对称的有关内容,学生上台展示画法,讲解作图过程。学生回顾旋转的有关知识,分析条件,交流画法,学生上台说明思路,教师给予评价。学生回顾中心对称的有关内容,独立画出图形,学生之间相互批改,归纳存在的问题。老师根据学生的解答情况进行点评. 通过复习轴对称、旋转、中心对称的有关知识为坐标系的出现奠定基础。通过回忆前面学习的内容,激发学生的求知欲,引导学生主动探索问题和解决问题,自然引入新课。通过复习这三个知识点激活本节课学习的方法。

二、自主探究 如图,在直角坐标系中,已知A(-3,1)、B(-4,0)、C(0,3)、D(2,2)、E(3,-3)、F(-2,-2),作出A、B、C、D、E、F点关于原点O的中心对称点,写出它们的坐标,并回答:这些坐标与已知点的坐标有什么关系?板书:两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P(x,y)关于原点O的对称点P′(-x,-y). 学生先独立建立坐标系,在坐标系中描出点A、B、C、D、E、F及它们关于原点的对称点,一名同学上台画,画完之后学生分组讨论(每四人一组),讨论的内容:关于原点作中心对称时,①它们的横坐标与横坐标绝对值什么关系?纵坐标与纵坐标的绝对值又有什么关系?②坐标与坐标之间符号又有什么特点?提问几个同学回答所给的问题.师生共同归纳:(1)横坐标与横坐标的绝对值相等,纵坐标与纵坐标的绝对值相等.(2)坐标符号相反,即设P(x,y)关于原点O的对称点P′(-x,-y). 让学生体会从特殊到一般的辩证关系,培养学生的观察能力、概括能力,体验探究的乐趣,在自主探究、合作交流中获得知识,形成技能,从而突出重点,突破难点。

三、尝试应用三、尝试应用 1.如果点P(-3,1),那么点P关于原点的对称点P′的坐标是_______.2、如图,利用关于原点对称的点的坐标的特点,作出与线段AB关于原点对称的图形。3、已知△ABC,A(1,2),B(-1,3),C(-2,4)利用关于原点对称的点的坐标的特点,作出△ABC关于原点对称的图形.4、写出函数y=-与y=具有的一个共同性质________(用对称的观点写). 学生思考、抢答,教师给予评价。学生独立思考、画图,画完之后相互批改、评价。学生先独立思考解决问题的方法,然后分组比赛,看哪一组画得快而准,教师给每一组合理的评价,归纳出在作图过程中存在的问题并加以强调。学生先独立思考,然后分组交流,充分交流之后,每组派代表上台讲解。 初步运用生成的策略解决问题。通过作图进一步体会关于原点对称的点的坐标性质。按照循序渐进的规律,层层推进,使学生对形成的策略应用的更熟练。提高学生运用知识的能力,培养学生交流的意识,学生在合作交流中提升能力。

四、巩固提高四、巩固提高 1.下列函数中,图象一定关于原点对称的图象是( )A、y= B、y=2x+1 C.y=-2x+1 D.以上三种都不可能2、如图,在平面直角坐标系中,A(-3,1),B(-2,3),C(0,2),画出△ABC关于x轴对称的△A′B′C′,再画出△A′B′C′关于y轴对称的△A″B″C″,那么△A″B″C″与△ABC有什么关系?请说明理由.3、(选做题)如图,直线AB与x轴、y轴分别相交于A、B两点,且A(0,3),B(3,0),现将直线AB绕点O顺时针旋转90°得到直线A1B1.(1)、在图中画出直线A1B1;(2)、求出过线段A1B1中点的反比例函数解析式;(3)、是否存在另一条与直线A1B1平行的直线y=kx+b(我们发现互相平行的两条直线斜率k相等)它与(2)中的双曲线只有一个交点,若存在,求此直线的解析式;若不存在,请说明不存在的理由. 学生独立解答,做完之后,学生讲解并归纳解决问题的方法,教师加以补充、强调。学生独立画图,一名同学上台展示,画完之后,观察图形,思考问题,交流结论,达成共识之后,学生讲解所得的结论,教师对学生的结论延时评价,鼓励不同想法的同学发表自己的见解。前面的问题解决得很好的、有能力的、感兴趣的同学进行探究,如果没有时间就留作课下解决,前面的问题解决不好的同学对前面解决问题的方法进行反思,教师对各个层次的同学进行指导,帮助他们解决存在的问题。 在学生的最近发展区内,适当增加教学的深度,扩展学生的认知结构,丰富学生的解题策略,使学生积累起更多的学习经验。同时培养学生的归纳能力、语言表达能力。分层次教学,真正把面向全体学生落到实处,对学有余力的同学拓展提高,使学生综合运用知识的能力得到提升,体验解决问题后的快乐,体会数学的无穷魅力,从而使学生更加喜欢数学、钻研数学。通过合作探究培养学生的合作精神,体会集体智慧的力量,增强同学之间的凝聚力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生小结和交流学习的收获、探究的体验,或提出疑问进行讨论,教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,对自己做出合理的评价。 使学生养成良好的学习数学的方法和习惯,学生在反省的过程中不断完善自己的认识,形成良好的心理品质。

六、实践 延伸 必做题:课本P68 3、4选做题:如图,直线y=2x+2与x轴、y轴分别交于A、B两点,将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A1OB1. (1)在图中画出△A1OB1; (2)设过A、A1、B三点的函数解析式为y=ax2+bx+c,求这个解析式.

九年级上册第23章第8课时教案

23.3课题学习 图案设计

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生进行观察、分析、画图、简单图案的欣赏与设计等操作性活动,使学生积累更多的学习经验,利用平移、轴对称和旋转中的一种或组合进行图案设计,增强学生的审美能力,发展学生的空间概念。

教学目标 1、知识与技能:经历对生活中的典型图案进行观察、分析、欣赏等过程,进一步发展观念,掌握图案设计的方法;2、过程与方法:灵活运用平移、旋转与轴对称的组合进行一定的图案设计;3、情感态度与价值观:利用平移或旋转进行简单的图案设计,增强审美意识,培养学生的合作精神。

重 点 灵活运用平移、旋转与轴对称的组合进行简单的图案设计。

难 点 如何利用平移、轴对称、旋转等图形变换中的一种或它们的组合得出图案.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1、如图,已知线段CD是线段AB平移后的图形,D是B点的对称点,作出线段CD,并回答,AB与CD有什么位置关系.2、如图,已知线段CD,作出线段CD关于对称轴L的对称线段C′D′,并说明CD与对称线段C′D′之间有什么关系?3、如图,已知线段CD,作出线段CD关于D点旋转90°的旋转后的图形,并说明这两条线段之间有什么关系? 学生独立作图,并归纳它们的位置关系。学生先回顾轴对称图形的画法,然后独立画出图形,判断出它们之间的关系,派一名同学上台展示、讲解。教师指出学生存在的问题,并加以强调,使学生的作图更规范。学生独立画图,画完之后相互批改、评价,完善自己的作图。 解答完三个问题之后,教师引导学生思考这三种图形变换之间的共同特征。 通过回顾平移的有关知识,激起学生作图的热情。通过让学生作轴对称图形,提高学生的作图能力,积累作图经验,为图案设计奠定基础。旋转作图是学生最容易出错的地方,练习是学生提升能力、完善认识的唯一途径。在练习中规范自己的作图,积累作图经验,为下一环节作铺垫。

二、自主探究 按下面的步骤,请每一位同学完成一个别致的图案.(1)、准备一张等腰三角形纸片(课前准备)(如图a);(2)、把纸片任意撕成两部分(如图b,图c);(3)、将撕好的图(b)沿等腰三角形的一边作轴对称,得到新的图形;(4)、并将(3)得到的图形以等腰三角形的一个顶点作为旋转中心旋转,得到图(d)(图c保持不动);(5)、把图(d)平移到图(c)的右边,得到图(e);(6)、对图(e)进行适当的修饰,便得到一个别致美丽的图案,如图(f)。 学生动手操作,分组交流操作经验,充分交流之后,每组派代表上台展示作品,师生共同给予评价。老师必要时可以给予一定的指导. 通过动手操作,设计图案,培养学生动手能力、抽象思维能力,培养学生正确的审美观。通过合作交流,达到互相补充、互相帮助和共同发展的目的。在设计图案的过程中,学生体会平移、旋转、轴对称的妙用,发展了空间观念,突出了重点,突破了难点。

二、尝试应用 分析下面图案的形成过程。 2、请利用线段、三角形、矩形、菱形、圆作为基本图形,绘制一幅反映你身边面貌的图案,并在班级里交流展示.3、将三角形绕直线L旋转一周,可以得到如图所示的立体图形的是( ) 学生独立思考,然后抢答,师生给予评价。学生独立创作,完成之后,让尽可能多的同学上台展示自己的作品。老师点到为止,让学生自由联想,老师也可在黑板上设计几个图案.学生先独立观察、思考,然后发表自己的看法,相互补充。 培养学生的观察能力,通过抢答,激活课堂气氛,教师的鼓励可以提高学生学习的自信心。通过图案设计给学生展示自我的空间和内容,使学生在上一环节形成的策略得到运用。进一步发展学生的空间观念,完善学生的运动观。

四、巩固提高 1、(1)图案设计人员在进行图设计时,常常用一个模具板来设计一幅幅美丽漂亮的图案,你能说出用同一模具板设计出的两个图案之间是什么关系吗?(2)现制作一个模具板并用同一模具板经过平移、旋转、轴对称设计一个图案,说明你所表达的意义.2、如图,你能利用平移、旋转或轴对称这样的变化过程来分析它的形成过程吗? 学生思考、设计、制作,然后分组交流,交换经验,充分交流之后,每组选出本组的精品上台展示,师生给予合理的评价。学生先独立观察、思考,然后分组交流,达成共识之后,每组选一名代表上台讲解,鼓励不同想法的同学发表自己的见解。 体会数学来源于生活,又用于生活。提高学生的想象力,丰富学生的思维,提高学生的操作能力,培养学生的创新能力。通过图案的欣赏,分析,使学生的审美能力得到提高、空间观念得到发展,同时激发了学生学习数学的兴趣和热情。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生自由发言,畅谈自己的得与失,对自己的表现做出评价,教师讲解学生提出的共性问题,把本节课的知识进行升华。 在积极、热烈的探究学习之后,给学生一段时间进行自我反思,把所积累的知识和经验归纳、吸收。

六、实践 延伸 1、必做题:利用线段、角、半圆等基本图形,借助平移、旋转或轴对称设计一个图案,并简述你的设计意图。2、选做题:在课外收集各种图案或标志,并写一篇数学小论文——《生活中的图案为什么这样美》,与同伴交流。

C

A

B

O

D

A

B

C

D

E

F

O

A

B

D

E

C

F

A

B

. O

第1题图

M

E

C

A

B

D

第2题图

A

O

第3题图

C'

B'

第5题图

C

C

A

B

E

B

第4题图

E

A'

B'

C

A

第3题图

A

F

C

B

D

E

E

G

A

F

O

C

B

D

。G

A

B

O

A

E

C

D

P

Q

F

Q

1

2

B

B

A

C

D

E

P

Q

F

O

C

B

(2)

A

B

C

D

第1题图

B

A

D

第2题图

C

A

B

C

D

第1题图

C

B

A

.O

第2题图

A

B

C

A’

B’

C’

第3题图

第1题图

A

B

C

.O

A

C

D

第2题图

B

.O

A

B

C

D

第1题图

(1)

(2)

(3)

L

.A

第1题图

A

B

C

D

第2题图

C

A

B

第3题图

-4

x

_

y

B

A

O

1

2

3

1

2

3

4

-1

-1

-2

-2

-3

-3

第2题图

y

x

A

C

B

1

2

3

4

3

2

1

O

-1

-2

-3

-1

-2

-3

-4

第2题图

-4

y

x

O

1

2

3

B

A

4

3

2

1

-1

-2

-3

-1

-2

-3

第3题图

x

_

2

O

-1

A

B

y

A

.D

B

第1题图

L

C

D

第2题图

C

D

第3题图

第1题图

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 33 页 (共 33 页) 版权所有@21世纪教育网

九年级上册第23章第1课时教案

23.1图形的旋转(1)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生经历观察、操作等过程,了解图形旋转的概念,发展学生的空间观念,培养运动几何的观点,增强审美意识,让学生通过独立思考、自主探究和合作交流体会旋转的数学内涵,获得知识,体验成功,享受学习乐趣.

教学目标 1、知识与技能:了解旋转及对应点的有关概念,并能应用它们解决一些问题.2、过程与方法:让学生感受生活中的几何,通过不同的情境设计归纳出图形旋转的有关概念,并用这些概念来解决一些问题.3、情感态度与价值观:经历图形旋转的探索活动,发展空间观念,培养运动几何的观点,增强审美意识.

重 点 旋转及对应点的有关概念及其应用.

难 点 从活生生的数学中抽象出概念.

方 法 体验、探究式教学法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设情境 1.向学生展示有关的图片:(1)时钟上的秒针在不停的转动;(并介绍顺时针方向和逆时针方向)(2)大风车的转动;(3)飞速转动的电风扇叶片;(4)汽车上的括水器 (5)由平面图形转动而产生的奇妙图案。 2、提出问题: 这些情境中的转动现象,有什么共同特征 用课件展示图片并显示现实生活中部分物体的旋转现象学生观察图片 学生思考,归纳它们的共同特征。让学生再举一些类似的例子 通过这些画面的展示让学生切身感受到我们身边除了平移、轴对称变换等图形变换之外,生产、生活中广泛存在着转动现象,从而产生对这种变换进一步探究的强烈欲望,为本节课探究问题作好铺垫。 初步感受转动的本质是绕着某一点,旋转一定的角度这两点,引导学生寻找、认识生活中的旋转现象,并揭示本节的研究课题-----图形的旋转。

二、自主探究 1.建立旋转的概念请同学们尝试用自己的语言来描述上述图形的运动现象.2、给出旋转的定义:把一个图形绕着某一点O转动一个角度的图形变换叫做旋转(rotation).点O叫做旋转中心,转动的角叫做旋转角。重点突出旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向和旋转角度。3、结合图形理解对应点、对应线段、对应角、旋转中心、旋转角的意义。 学生先独立尝试,再同学之间讨论交流、总结,在此过程中以培养学生的抽象概括能力,同时让学生体会到合作交流的必要性。教师及时观察学生的学习情况和学习进度,碰到学生中的普遍性问题,在进行适当的探讨后,利用谈话讨论的形式进行解决。 完成本节课的两个学习目标:①点明图形旋转中对应点、对应线段及对应角的概念;②让学生及时巩固并理解旋转及其相关概念,并为下面探究旋转的性质作好物质与精神上的准备。

三、尝试应用 1、下列现象中属于旋转的有( )个.①地下水位逐年下降;②传送带的移动;③方向盘的转动; ④水龙头的转动;⑤钟摆的运动; ⑥荡秋千.A、2 B、3 C、4 D、52、如图,△ABO绕点O旋转得到△CDO,则:点A的对应点是____;点B的对应点是点_____; 线段OB的对应线段是线段______;线段AB的对应线段是线段______;∠A的对应角是______;∠B的对应角是______;旋转中心是点______;旋转的角是 ______ 。 3、如图,如果正方形CDEF与正方形ABCD是一边重合的两个正方形,那么正方形CDEF能否看成是正方形ABCD旋转得到?如果能,请指出旋转中心、旋转方向、旋转角度及对应点。 学生思考片刻,然后进行抢答,教师给予适当的评价。学生先独立思考并解答,然后进行分组比赛,学生给予评价,归纳存在的问题。学生独立观察、分析图形,解答问题,发表自己的见解。教师引导学生多角度分析、解决问题。 通过生活中旋转现象的判断,加深对旋转的理解。加深对旋转有关概念的理解,及时巩固新知,使每个学生都有收获.通过问题的解决使学生感受成功的喜悦,肯定探索活动的意义。逐步加深对旋转概念的理解,及时巩固所学知识。

四、巩固提高 1、如图,如果把钟表的指针看做四边形AOBC,它绕O点旋转得到四边形DOEF.在这个旋转过程中: (1)旋转中心是什么 (2)经过旋转,点A、B分别移动到什么位置?(3)旋转角是什么?(4)AO与DO的长有什么关系?BO与EO呢?(5)∠AOD与∠BOE有什么大小关系?2、香港特别行政区区旗中央的紫荆花图案由5个相同的花瓣组成,它是由其中一瓣经过几次旋转得到的? 学生先独立思考,然后分组交流,最后学生上台讲解。教师给予评价。学生从实际图形提炼出数学图形,利用旋转解决问题。学生先观察图形,然后回答结论把并说明每次旋转的角度。教师根据学生的回答情况加以强调:旋转角的确定方法。 感受数学来源于生活,又运用于生活,体会数学的魅力。根据学生的具体情况,遵循“循序渐进”的原则,层层递进,逐步形成技能。通过解决实际问题,提高学生观察能力、分析问题的能力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生小结和交流学习的收获、数学思想的感悟、学习方法的体会等,或提出疑问进行讨论;教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,领会数学的思想。 学生可能只注重于知识小结而忽略了方法的总结,在方法小结时,需要教师的合作帮助,让学生养成良好的学习数学的方法和习惯。

六、实践延伸 必做题:课本P59 2、3选做题:请设计一个绕一点旋转60°后能与自身重合的图形.

九年级上册第23章第2课时教案

23.1图形的旋转(2)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 学生通过实验探究获得旋转的基本性质,进一步体会旋转的数学内涵,体验运用知识解决问题的成功感,享受学习数学的乐趣.

教学目标 1、知识与技能:理解图形旋转的性质,并能运用这些性质解决问题。2、过程与方法:经历探索、运用图形旋转性质的过程,体会解决问题策略的多样性。3、情感态度与价值观:让学生经历观察、操作等过程,进一步发展空间观念,培养学生从复杂图形中提炼简单图形的能力。

重 点 运用操作实验得出图形旋转的三条基本性质

难 点 运用实验探究得出图形旋转的三条基本性质

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设 情境 请大家在硬纸板上,挖一个三角形洞,再挖一个小洞O作为旋转中心,硬纸板下面放一张白纸.先在纸上描出这个挖掉的三角形洞(△ABC),然后围绕O转动硬纸板,再描出这个挖掉的三角形洞(△A′B′C′),移开硬纸板。请大家运用刻度尺和量角器度量线段和有关角,试着归纳所得的 结论. 分组实验 分组交流所得的结论教师进行指导并参与讨论交流 通过实验,培养学生的动手能力、观察能力、探究能力,为下一环节做准备。

二、自主探究 1.△ABC在旋转过程中,哪些发生了变化?哪些没有改变?2.由实验还可得出哪些结论?学生口述,教师板书旋转的性质:(1)对应点到旋转中心的距离相等;(2)对应点与旋转中心所连线段的夹角等于旋转角;(3)旋转前、后的图形全等. 根据图形思考老师所给的问题,然后分组讨论,教师参与讨论交流,最后一组推荐一人上台回答结论1.OA=OA′,OB=OB′,OC=OC′2.∠AOA′=∠BOB′=∠COC′3.△ABC和△A′B′C′形状相同和大小相等,即全等. 综合以上的实验操作,师生共同归纳出旋转的性质。 培养学生归纳能力及与人合作交流的能力,充分体现了教师为主导,学生为主体的教学方法。同时以问题为导引,逐步对旋转的性质进行探究,这样既突出了重点,又突破了难点。

三、尝试应用三、尝试应用 1、已知线段AB和点O,画出AB绕点O逆时针旋转100°后的图形。 2、如图:△ABC是等边三角形,D是BC边上的一点,△ABD经过旋转后到达△ACE的位置 。(1)旋转中心是哪一点?(2)旋转了多少度?(3)如果M是AB上的中点,那么经过上述的旋转后,点M到了什么位置?3、如图∠C=30°,△ABC绕A点逆时针旋转30°后得到△AB/C/,则图中度数是30°的角有__________4、如图将△ABC绕C点逆时针旋转30°后,点B落在B′,点A落在A′点位置,若A ′C⊥AB,求∠ B′A′ C的度数。5、如图:E是正方形ABCD中CD边上的一点,以点A为中心,把△ADE顺时针旋转90°。画出旋转后的位置? 学生独立完成,一名同学上台展示并讲解画法。学生观察、思考、回答,教师给予评价。学生独立思考并解答,分组交流,学生上台讲解。学生独立思考并写出解题过程,相互评价,归纳解决问题的方法。教师强调旋转角的确定方法。学生先独立画图,然后上台讲解,不同意见的同学上台展示。 通过作图理解旋转的性质。让学生通过观察图形的特点,发现图形的旋转关系,巩固旋转的性质。进一步体会旋转的性质。体会旋转的妙用,渗透转化的数学思想。培养学生提炼基本图形的能力。加深对旋转性质的理解,培养学生解决问题策略的多样性。

四、巩固提高 1、如图,小明坐在秋千上,秋千旋转了80°.请在图中小明身上任意选一点P,利用旋转性质,标出点P的对应点. 第1题图2、如图,△ABC的直角三角形,BC是斜边,将△ABP绕点A逆时针旋转后,能与△ACP′重合,如果AP=3,求PP′的长. 第2题图3、如图E是正方形ABCD内一点,将△ABE绕点B顺时针方向旋转到△CBF,其中EB=3cm,则BF=_____cm ,∠EBF=______ 学生先独立观察,然后回答,师生给予评价。学生先独立分析,再分组交流,充分交流之后学生讲解解决问题的思路,其他同学相互补充。 师生共同归纳出解决问题的方法。学生先独立解决问题,然后分组交流,最后每组派一名代表上台讲解,老师给予评价并提炼出深度。 培养学生用数学知识解决实际问题的能力。培养学生综合运用知识的能力,形成解决问题的方法。培养学生从复杂图形中提炼出基本图形,体会运用旋转解决问题的方法。

五、体验收获 通过这节课的学习你收获了哪些知识与方法?还有哪些困惑?你对你这节课的表现有什么评价 学生归纳,教师补充,对本节课的知识与方法进行升华。 培养学生概括能力,使知识形成体系,并渗透数学思想方法。

六、实践延伸 必做题:课本P60 4、5选做题:已知,如图边长为a的正方形EFOG绕与之边长相等的正方形ABCD的中心O旋转任意角度,求图中阴影部分的面积.

九年级上册第23章第3课时教案

23.1图形的旋转(3)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生经历不同的旋转中心、不同的旋转角度会出现不同的图案效果的过程,培养学生多角度分析问题的能力,通过图案设计培养学生的审美能力。

教学目标 1、知识与技能:理解选择不同的旋转中心、不同的旋转角度,会出现不同的效果,掌握根据需要用旋转的知识设计出美丽的图案.2、过程与方法:经历复习图形旋转的有关概念和性质,分析不同的旋转中心,不同的旋转角,出现不同的效果并对各种情况进行分类.3、情感态度与价值观:让学生经历应用所学的知识进行图案设计的活动,享受成功的喜悦,激发学习热情.

重 点 用旋转的有关知识画图.

难 点 根据需要设计美丽图案.

方 法 体验、探索式教学方法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1.问题: (1)各对应点到旋转中心的距离有何关系呢? (2)各对应点与旋转中心所连线段的夹角与旋转角有何关系? (3)两个图形是旋转前后的图形,它们全等吗?2.作图题:如图,△AOB绕O点旋转后,G点是B点的对应点,作出△AOB旋转后的三角形. 老师提问,学生回答.学生独立作图,然后师生共同归纳:要作出△AOB旋转后的三角形,应找出三方面:第一,旋转中心:O;第二,旋转角:∠BOG;第三,A点旋转后的对应点:A′. 复习旋转的性质,为设计图案做准备。通过作图题让学生知道,作图应满足三要素:旋转中心、旋转角、对应点,而旋转中心、旋转角固定下来,对应点就自然而然地固定下来.

二、自主探究二、自主探究 1.旋转中心不变,改变旋转角画出以下图所示的四边形ABCD以O点为中心,旋转角分别为30°、60°的旋转图形.2.旋转角不变,改变旋转中心画出以下图,四边形ABCD分别为O、O为中心,旋转角都为30°的旋转图形.3、图案设计:(1)、如下图是菊花一叶和中心与圆圈,现以O为旋转中心画出分别旋转45°、90°、135°的菊花图案. (2)、 如图,如果上面的菊花一叶,绕下面的点O′为旋转中心,请同学画出图案,它还是原来的菊花吗? 选择不同的旋转中心、不同的旋转角来进行研究. 学生独立作图,两名同学上台展示。画完之后相互批改、评价。从画图中,师生共同归纳出:旋转中心不变,改变旋转角与旋转角不变,改变旋转中心会产生不同的效果,所以,我们可以经过旋转设计出美丽的图案.学生先独立思考,然后说出自己的想法,相互补充,得出结论:只要以O为旋转中心、旋转角以所给的度数为变化,旋转长度为菊花的最长OA,按菊花叶的形状画出即可。分组画图,画完之后,在班内展示。学生独立进行图案设计,教师指导有困难的同学。展评学生的部分作品。老师点评:显然,画出后的图案不是菊花,而是另外的一种花了. 经历旋转中心不变,改变旋转角与旋转角不变,改变旋转中心进行作图的过程,感受不同的效果。学生经历应用所学的知识进行图案设计的活动,享受成功的喜悦,激发学习热情.突出重点,突破难点。 培养学生能从不同的角度进行图案设计,体会分类的数学思想。

三、尝试应用 把一个三角形进行旋转:(1)、选择不同的旋转中心、不同旋转角,看看旋转的效果;(2)、改变三角形的形状,看看旋转的效果。2、.如图,如何作出该图案绕O点按逆时针旋转90°的图形. 3.下面的图形绕着一个点旋转120°后,能与原来的位置重合的是( )A.(1),(4) B.(1),(3) C.(1),(2) D.(3),(4) 学生独立设计,然后分组交流,相互评价。学生先独立思考、作图,然后分组交流 ,形成方法:要先画出图中的关键点,这些关键点往往是图案里线的端点、角的顶点、圆的圆心等,然后再根据旋转的特征,作出这些关键点的对应点,最后再按原图案作出旋转后的图案.学生思考片刻,进行抢答。 及时巩固新知,使每个学生都有收获;感受成功的喜悦,肯定探索活动的意义。培养学生思维的敏捷性。

四、巩固提高 1、同学们曾玩过万花筒吧,它是由三块等宽等长的玻璃镜片围成的,如图是看到的万花筒的一个图案,图中所有三角形均是等边三角形,其中的菱形AEFG可以看成把菱形ABCD以A为中心( )A.顺时针旋转60°得到的 B.顺时针旋转120°得到的C.逆时针旋转60°得到的 D.逆时针旋转120°得到的2、如图,过圆心O和图上一点A连一条曲线,将OA绕O点按同一方向连续旋转三次,每次旋转90°,把圆分成四部分,这四部分面积_________.(填“相等”或“不等”) 3、如图:将等边△ABC向右平移得△CDE ,连接AD与BE交于点F,BE交AC于点P,AD交CE于点Q.(1)图中哪些三角形可以通过旋转互相得到?(2) ∠BFA等于多少度?(3)连接P、Q,则△PCQ是什么三角形?变式练习:

如果将等边△ABC绕C点顺时针方向旋转一个角度后得△CDE,则(1) ∠BFA等于多少度?(2)△PCQ是什么三角形? 学生从不同的角度分析问题,对方法进行提炼。学生先独立思考,然后交流,归纳方法。运用旋转的性质解决问题。学生先独立思考,然后分组交流,每组派代表上台讲解。先独立分析图形,再分组交流,学生上台讲解,师生共同归纳解决问题的方法,形成策略。 从不同的角度分析问题,拓展学生的思路,培养学生的观察能力。发散学生的思维,丰富学生的想象力,培养学生的创新能力。体会旋转在解决问题时的妙用,渗透转化的数学思想。综合运用平移与旋转的性质解决问题,提高学生综合运用知识的能力。培养学生从复杂图形中提炼简单图形的能力,提高学生的想象力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生畅所欲言,谈谈自己的得与失。学生提出的疑问,师生给予解答。教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,领会数学的思想。 注重方法的总结,让学生养成良好的学习数学的方法和习惯。

六、实践 延伸 必做题:课本P61 8、9选做题:请你利用线段、三角形、菱形、正方形、圆作为“基本图案”绘制一幅以“校运动会”为主题的徽标.

九年级上册第23章第4课时教案

23.2.1中心对称(1)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 通过交流、观察、发现、探索中心对称的有关概念的过程,发展学生的抽象概括能力、视图能力及解决问题的能力。

教学目标 1、知识与技能:了解中心对称的有关概念,并运用它解决一些实际问题.2、过程与方法:利用几何直观,经历观察,产生概念。3、情感态度与价值观:通过观察发现、动手操作、大胆猜想、自主探索、合作交流,体验到成功的喜悦、学习的乐趣并积累一定的审美经验。

重 点 利用中心对称的有关概念解决一些问题.

难 点 从一般旋转中归纳出中心对称的概念.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设 情境 两人玩摆放棋子游戏,每人轮流把一枚棋子摆放在圆形盘上,依次下去,最后棋子摆不下者为输方。问:要赢此盘棋,应采取什么绝招? 学生思考、交流,试图解决问题。 创设愉悦的学习环境,激发学生学习的兴趣,导入新课。

二、自主探究 把其中一个图案绕点O旋转180°,你有什么发现 2、线段AC,BD相交于点O,OA=OC,OB=OD.把 △OCD绕点O旋转180°,你有什么发现 3、中心对称与轴对称有什么区别与联系? 学生观察、思考、交流、归纳概念。教师参与学生的交流,对交流有困难的学生加以指导,用动态的课件演示概念的形成过程。结合图形师生共同归纳:像这样把一个图形绕着某一点旋转180度,如果它能够和 另一个图形重合,那么,我们就说这两个图形关于这个点对称或中心对称,这个点就叫对称中心,这两个图形中的对应点,叫做关于中心的对称点.学生理解概念回顾情境分组交流每组派代表发表意见,概括出方法:首先把棋子摆在对称中心,然后每次都根据对方棋子的位置找出中心对称的位置来摆放,一定能获胜.学生把中心对称与轴对称进行对比,概括出它们的区别与联系,相互补充。 通过问题,牵引学生的思维方向,促使学生形成新的知识点。通过动态演示,使学生直观感受概念的形成过程。使课堂成为学生的学习场所,从自我思考、小组交流中获得知识,突出重点,突破难点。通过解决情境中的问题,使学生认识到学习本节内容的必要性,同时把课堂推向高潮。培养学生类比、反思的意识与习惯。

三、尝试应用 1、如图,四边形ABCD绕D点旋转180°,请作出旋转后的图案,写出作法并回答.(1)这两个图形是中心对称图形吗?如果是对称中心是哪一点?如果不是,请说明理由.(2)如果是中心对称,那么A、B、C、D关于中心的对称点是哪些点.2、如图,已知AD是△ABC的中线,画出以点D为对称中心,与△ABD成中心对称的三角形. 学生思考,动手画图教师巡视并指导。利用中心对称的定义进行判断,并回答结论。学生独立画图,一名学生上台展示,画完之后相互批改并评价,归纳存在的问题及解决问题的方法, 通过问题的解决,体会中心对称的概念及其它的运用。帮助学生建立解决问题和勇于阐述观点的意识。

四、巩固提高四、巩固提高 1、画一个与已知四边形ABCD中心对称图形。 (1)以顶点A为对称中心; (2)以BC边的中点为对称中心。2、如图,已知等边三角形ABC和点O,画△A/B/C/,使△A/B/C/和△ABC关于点O成中心对称。3、如图,已知△ABC与△A’B’C’中心对称,求出它们的对称中心O。 学生先独立解决问题,然后相互批改、评价学生独立完成,然后观察所画的图形,谈谈自己的想法,为下节课的学习奠定基础。学生先独立思考,再分组交流,每组选派代表上台展示、讲解,归纳确定对称中心的方法。 进一步巩固本节知识,形成良好的学习习惯。进一步运用形成的策略解决问题,加强对概念的理解与应用。培养学生与他人合作交流的习惯与意识,让学生在交流中形成新的解决问题的策略。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 给学生自我反思的时间,然后学生自由发言,谈谈自己的得与失,提出自己的困惑,师生共同帮助解决。 发展学生的总结概括能力、语言表达能力及自我评价能力。

六、实践 延伸 必做题:如图,是由两个半圆组成的图形,已知点B是AC的中点,画出此图形关于点B成中心对称的图形.选做题:如图,是一个6×6的棋盘,两人各持若干张1×2的卡片轮流在棋盘 上盖卡片,每人每次用一张卡片盖住相邻的两个空格,谁找不出相邻的两个空格放卡片就算谁输,你用什么办法战胜对手呢?

九年级上册第23章第5课时教案

23.2.1中心对称(2)

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 利用几何操作,通过观察、探究,用不完全归纳法归纳出中心对称的基本性质.让学生在独立思考的基础上积极参与对数学问题的讨论,享受运用知识解决问题的成功体验,增强学好数学的自信心。

教学目标 1、知识与技能:理解中心对称的两条基本性质,掌握这两个性质的运用.2、过程与方法:通过对解决问题观过程的反思,获得解决问题的经验,积累解决问题的方法。 3、情感态度与价值观:通过积极参与数学学习活动,培养学生积极思考及与他人合作的学习习惯。

重 点 中心对称的两条基本性质及其运用.

难 点 让学生通过自主探究、合作交流得出中心对称的两条基本性质.

方 法 体验、探究式教学方法 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1.什么叫中心对称?什么叫对称中心?2.什么叫关于中心的对称点? 老师提问,学生回答相互补充、交流。 通过回忆旧知识的产生过程,让学生积累学习知识的方法,为新课做准备。

二、自主探究 画任意△ABC,按下列条件画出△ABC关于这个对称中心的对称图形,并分组讨论能得到什么结论。(1)作△ABC一顶点为对称中心的对称图形;(2)作关于一定点O为对称中心的对称图形.中心对称的性质: 1、关于中心对称的两个图形,对称点所连线段都经过对称中心,而且被对称中心所平分.2、关于中心对称的两个图形是全等图形. 学生独立画图,教师对作图有困难的同学加以指导。两名同学上台展示,画完之后,学生相互批改、评价,归纳存在的问题,观察所画的图形,分组讨论,发现结论,并由各个小组指派代表表述看法,证明所得的结论。根据学生的回答,教师加以补充、强调并板书中心对称的两条基本性质,给学生理解吸收的时间。学生结合图形理解性质,突出重点,突破难点。 经历知识的发生过程,体会知识的来源。提高动手操作能力及自主探究能力,便于发现结论。鼓励学生大胆表达自己的见解,培养学生的概括能力及语言表达能力,使学生体验成功的乐趣,给学生展示自我的机会。体现图形的直观性

三、尝试应用 1、如图,已知△ABC和点O,画出△DEF,使△DEF和△ABC关于点O成中心对称.2、如图,已知四边形ABCD和点O,画四边形A/B/C/D/,使四边形A/B/C/D/和四边形ABCD关于点O成中心对称(只保留作图痕迹,不要求写出作法). 学生独立完成,一名同学上台展示,并口述作图过程,师生给予评价。不同画法的同学讲解自己的思路,给予鼓励。分组比赛,看哪一组画得快而准,教师给予评价,师生共同归纳出解决问题的方法。 利用中心对称的性质进行作图,提高学生的作图能力及运用意识。培养学生反思的习惯和意识,提高学生灵活应用知识的能力,给学生体验成功的空间。

四、巩固提高 1、如图所示,已知AD是△ABC的中线。(1)、画出以点D为对称中心,与△ABC成中心对称的三角形;(2)、若AB=6cm,AC=4cm,试求AD的范围。2、如图等边△ABC内有一点O,试说明:OA+OB>OC.分析:要证明OA+OB>OC,必然把OA、OB、OC转为在一个三角形内,应用两边之和大于第三边(两点之间线段最短)来说明,因此要应用旋转.以A为旋转中心,旋转60°,便可把OA、OB、OC转化为一个三角形的三边. 学生先独立思考解答,然后分组交流,充分交流之后,每组派代表上台讲解,师生给予评价,并归纳在三角形中求一条线段取值范围的方法。学生先独立思考,然后全班交流,教师参与学生的交流,倾听学生的想法,指导学生的思路,充分交流,达成共识之后,选派代表上台讲解,给予评价。 解:如图,把△AOC以A为旋转中心顺时针方向旋转60°后,到△AO′B的位置,则△AOC≌△AO′B.∴AO=AO′,OC=O′B又∵∠OAO′=60°,∴△AO′O为等边三角形. ∴AO=OO′ 在△BOO′中,OO′+OB>BO′ 即OA+OB>OC 体会中心对称在解决问题时的工具作用,渗透转化的数学思想,即:把AB、AC、2AD转化为一个三角形的三边,利用三角形的三边关系解决问题。培养学生的合作意识,发展学生思维的灵活性,体会解决问题策略的多样性,体验旋转在解决问题时的乐趣。教师提炼出解决问题的深度和广度。使学生认识到旋转能把不在同一个三角形中的线段或角转化到同一个三角形中,发散学生的思维,为今后的学习积累经验。

五、体验收获 通过这节课的学习你收获了哪些知识与方法?还有哪些困惑?你对你这节课的表现有什么评价 学生畅所欲言,谈谈自己收获的知识、方法、感受及自己的困惑,师生共同帮助解决,教师把本节课的知识与方法进行升华。 自我反思的过程就是学生对知识沉淀、吸收的过程,学生在反思、倾听的同时不断完善自己的认识。

六、实践 延伸 必做题:课本P68 5、6选做题:过菱形对角线交点的一条直线,把菱形分成两个梯形,这两个梯形是全等的吗?用两个全等的梯形可以拼成一个菱形吗?符合什么条件的两个全等梯形可以拼成一个菱形?

九年级上册第23章第6课时教案

23.2.2中心对称图形

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 这一节课与图形的旋转有着不可分割的联系,通过这一节课的学习,既可以让学生认识图形的旋转在几何知识中的重要性,同时也完善了初中部分对“对称图形”(轴对称图形、中心对称图形)的知识讲授,它起到了承上启下的作用,为后面学习图形的设计打下基础。

教学目标 1、知识与技能:了解中心对称图形的概念,掌握这个概念的应用.2、过程与方法:经历观察、发现、探索中心对称图形的有关概念的过程,积累一定的审美体验。3、情感态度与价值观:通过动手操作、大胆猜想、自主探索、合作交流体验到成功的喜悦,培养学生观察、发现、探究事物的能力。

重 点 中心对称图形的有关概念及其它们的运用.

难 点 利用中心对称图形的有关概念和性质解决问题。

方 法 探究、应用式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、创设情境 通过多媒体课件出示一些生活中的美丽图片,观察这些图片的共同特征。 学生观察这些图片,分组讨论,交流之后回答这些图片的共同特征,对学生的回答延迟评价,教师引导学生观察。 通过观察几个熟悉的图形,体验图形的美,从生活中感受数学的存在,激发学习本节课的兴趣。

二、自主探究二、自主探究 1、这些图形有什么共同的特征?2、这些图形分别旋转多少度能够前后重合?3、举出生活中运用中心对称图形的例子,你能说出运用它们的原因吗? 学生观察图形,归纳图形的共同特征,分组交流自己的发现,达成共识之后,学生用自己的语言描述所得的结论。教师借助多媒体演示平行四边形的旋转,给出中心对称图形的定义:把一个图形绕着某一个点旋转180°,如果旋转后的图形能够与原来的图形互相重合,那么这个图形叫做中心对称图形;这个点叫做它的对称中心;互相重合的点叫做对称点. 学生举例,说明运用中心对称图形的原因,相互补充。教师给出中心对称图形的特征与实际应用: 具有数学美。因为中心对称图形形状匀称美观,所以许多建筑、工艺品、商标常用这种图形作装饰图案。具有稳定性。旋转的物体必须具有稳定性,而中心对称图形的设计恰恰满足了旋转物体的这一需求。因而在工农业生产制作转动工具时,都不可避免地考虑应用中心对称的设计,小的如日常生活中车轮、闹钟内的齿轮,电风扇的扇叶;大的如推动飞机、轮船的轮桨,风力发电用的风车等等。 学生对这两个问题的回答,即复习了上节所学的旋转的意义,又得出本节所学的内容,同时又让学生知道了中心对称图形是旋转的一种情形,起到了新旧知识联系的作用.用多媒体的优势展示了平行四边形绕它的对角线的交点旋转180度能与自身重合,这样有利于让学生用语言描述出中心对称图形的意义,培养了学生的语言表达能力和归纳总结的能力.让学生体会中心对称图形在实际生中的妙用及学习中心对称图形的必要性。

三、尝试应用 1、下列图形是中心对称图形吗?2、判断下列图形是否是中心对称图形 如果是,那么对称中心在哪 (1)、线段 (2)、等边三角形(3)、圆 (4)、正方形3、下列图形中哪些是中心对称图形? 学生先独立思考,然后回答,教师用多媒体课件演示,加以验证。学生判断并归纳以前学过的图形哪些是中心对称图形。学生先独立判断,然后归纳、交流中心对称图形的共同特征,学生之间相互补充,教师加以提升:中心对称图形都可分为偶数个相同部分。 通过这几幅图形的旋转,加深对中心对称图形这一概念的理解,培养学生的识图能力和分析问题的能力,同时又让学生欣赏到了数学的美感.加强对中心对称图形的识别能力通过此题使学生积累经验,提炼中心对称图形的识别方法。

四、巩固提高四、巩固提高 1、观察图形,并回答下面的问题:(1)哪些只是轴对称图形?(2)哪些只是中心对称图形?(3)哪些既是轴对称图形,又是中心对称图形? (4)(5)2、下面的扑克牌中,哪些牌面是中心对称图形?3、在26个英文大写字母中,哪些字母是中心对称图形? 学生先回顾轴对称图形的概念,交流轴对称图形的判断方法,每组派代表上台讲解,给予评价,然后判断所给的问题。学生思考:中心对称图形与轴对称图形有什么联系与区别?轴对称图形中心对称图形有对称轴(是直线)有一个对称中心沿对称轴翻转180°绕对称中心旋转180°对折后与原图形重合旋转后与原图形重合对应点所连线段被对称轴垂直平分对应点所连线段被对称中心平分学生讲解,相互补充,教师用表格的形式出示:教师归纳出问题的深度:如果轴对称图形有多条对称轴,则对称轴的交点就是对称中心。学生先观察,然后交流,最后学生讲解,教师用课件演示,加以验证。学生独立判断,多个同学上台写出是中心对称图形的字母,其他同学上台相互批改,指出存在的问题,对于共性问题教师用课件演示、讲解。 使学生积累更多的识别方法,判断一个图形的对称性主要靠直接观察,若图形复杂,可动手操作。轴对称图形的识别方法是寻找对称轴,对折重合,中心对称图形的识别方法是绕中心旋转180°后与自身重合。通过练习进一步加深对中心对称图形这一概念的理解,激发学生学习数学的兴趣,培养学生的感知能力.通过这两个问题的判断,增加学生学习数学的趣味性,培养学生仔细观察问题、分析问题的能力,同时又让学生欣赏到中心对称图形在实际生活中的运用,让学生感受到数学运用到实际生活中的意义.

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生反思自己的学习过程,谈谈自己本节课积累的学习经验、存在的困惑、对自己的评价,学生提出的困惑师生共同给予解答。 回顾探究的整个过程,体会学习的乐趣,感受成功的喜悦。

六、实践 延伸 1、必做题:求证:任何具有对称中心的四边形是平行四边形.2、选做题:泉源中学搞绿化,要在一块圆形的空地上建花坛,现征集设计图案。要求:设计的方案必须由圆形和正方形组成 (个数不限)并使整个图案呈中心对称图形,请画出你的设计方案,并为你的设计图想个适当的名称,与你的同学共同分享.

九年级上册第23章第7课时教案

23.2.3关于原点对称的点的坐标

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生通过独立思考,自主探究和合作交流进一步体会中心对称的数学内涵,获得知识,体验成功,享受学习乐趣,激发学习热情.

教学目标 1、知识与技能:理解P与点P′点关于原点对称时,它们的横纵坐标的关系,掌握P(x,y)关于原点的对称点为P′(-x,-y)的运用.2、过程与方法:复习轴对称、旋转,尤其是中心对称,知识迁移到关于原点对称的点的坐标的关系及其运用.3、情感态度与价值观:培养学生认真细致的学习态度,体会从特殊到一般的辩证关系,进一步丰富数形结合的思想。

重 点 两个点关于原点对称的点的坐标性质及其运用。

难 点 运用中心对称的知识导出关于原点对称的点的坐标性质及其运用它解决实际问题.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1、已知点A和直线L,如图,请画出点A关于L对称的点A′.2.如图,△ABC是正三角形,以点A为中心,把△ADC顺时针旋转60°,画出旋转后的图形。3.如图△ABC,绕点C旋转180°,画出旋转后的图形. 学生回忆轴对称的有关内容,学生上台展示画法,讲解作图过程。学生回顾旋转的有关知识,分析条件,交流画法,学生上台说明思路,教师给予评价。学生回顾中心对称的有关内容,独立画出图形,学生之间相互批改,归纳存在的问题。老师根据学生的解答情况进行点评. 通过复习轴对称、旋转、中心对称的有关知识为坐标系的出现奠定基础。通过回忆前面学习的内容,激发学生的求知欲,引导学生主动探索问题和解决问题,自然引入新课。通过复习这三个知识点激活本节课学习的方法。

二、自主探究 如图,在直角坐标系中,已知A(-3,1)、B(-4,0)、C(0,3)、D(2,2)、E(3,-3)、F(-2,-2),作出A、B、C、D、E、F点关于原点O的中心对称点,写出它们的坐标,并回答:这些坐标与已知点的坐标有什么关系?板书:两个点关于原点对称时,它们的坐标符号相反,即点P(x,y)关于原点O的对称点P′(-x,-y). 学生先独立建立坐标系,在坐标系中描出点A、B、C、D、E、F及它们关于原点的对称点,一名同学上台画,画完之后学生分组讨论(每四人一组),讨论的内容:关于原点作中心对称时,①它们的横坐标与横坐标绝对值什么关系?纵坐标与纵坐标的绝对值又有什么关系?②坐标与坐标之间符号又有什么特点?提问几个同学回答所给的问题.师生共同归纳:(1)横坐标与横坐标的绝对值相等,纵坐标与纵坐标的绝对值相等.(2)坐标符号相反,即设P(x,y)关于原点O的对称点P′(-x,-y). 让学生体会从特殊到一般的辩证关系,培养学生的观察能力、概括能力,体验探究的乐趣,在自主探究、合作交流中获得知识,形成技能,从而突出重点,突破难点。

三、尝试应用三、尝试应用 1.如果点P(-3,1),那么点P关于原点的对称点P′的坐标是_______.2、如图,利用关于原点对称的点的坐标的特点,作出与线段AB关于原点对称的图形。3、已知△ABC,A(1,2),B(-1,3),C(-2,4)利用关于原点对称的点的坐标的特点,作出△ABC关于原点对称的图形.4、写出函数y=-与y=具有的一个共同性质________(用对称的观点写). 学生思考、抢答,教师给予评价。学生独立思考、画图,画完之后相互批改、评价。学生先独立思考解决问题的方法,然后分组比赛,看哪一组画得快而准,教师给每一组合理的评价,归纳出在作图过程中存在的问题并加以强调。学生先独立思考,然后分组交流,充分交流之后,每组派代表上台讲解。 初步运用生成的策略解决问题。通过作图进一步体会关于原点对称的点的坐标性质。按照循序渐进的规律,层层推进,使学生对形成的策略应用的更熟练。提高学生运用知识的能力,培养学生交流的意识,学生在合作交流中提升能力。

四、巩固提高四、巩固提高 1.下列函数中,图象一定关于原点对称的图象是( )A、y= B、y=2x+1 C.y=-2x+1 D.以上三种都不可能2、如图,在平面直角坐标系中,A(-3,1),B(-2,3),C(0,2),画出△ABC关于x轴对称的△A′B′C′,再画出△A′B′C′关于y轴对称的△A″B″C″,那么△A″B″C″与△ABC有什么关系?请说明理由.3、(选做题)如图,直线AB与x轴、y轴分别相交于A、B两点,且A(0,3),B(3,0),现将直线AB绕点O顺时针旋转90°得到直线A1B1.(1)、在图中画出直线A1B1;(2)、求出过线段A1B1中点的反比例函数解析式;(3)、是否存在另一条与直线A1B1平行的直线y=kx+b(我们发现互相平行的两条直线斜率k相等)它与(2)中的双曲线只有一个交点,若存在,求此直线的解析式;若不存在,请说明不存在的理由. 学生独立解答,做完之后,学生讲解并归纳解决问题的方法,教师加以补充、强调。学生独立画图,一名同学上台展示,画完之后,观察图形,思考问题,交流结论,达成共识之后,学生讲解所得的结论,教师对学生的结论延时评价,鼓励不同想法的同学发表自己的见解。前面的问题解决得很好的、有能力的、感兴趣的同学进行探究,如果没有时间就留作课下解决,前面的问题解决不好的同学对前面解决问题的方法进行反思,教师对各个层次的同学进行指导,帮助他们解决存在的问题。 在学生的最近发展区内,适当增加教学的深度,扩展学生的认知结构,丰富学生的解题策略,使学生积累起更多的学习经验。同时培养学生的归纳能力、语言表达能力。分层次教学,真正把面向全体学生落到实处,对学有余力的同学拓展提高,使学生综合运用知识的能力得到提升,体验解决问题后的快乐,体会数学的无穷魅力,从而使学生更加喜欢数学、钻研数学。通过合作探究培养学生的合作精神,体会集体智慧的力量,增强同学之间的凝聚力。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生小结和交流学习的收获、探究的体验,或提出疑问进行讨论,教师帮助学生整理所学知识,引导学生进一步体会探究学习的过程和方法,对自己做出合理的评价。 使学生养成良好的学习数学的方法和习惯,学生在反省的过程中不断完善自己的认识,形成良好的心理品质。

六、实践 延伸 必做题:课本P68 3、4选做题:如图,直线y=2x+2与x轴、y轴分别交于A、B两点,将△AOB绕点O顺时针旋转90°得到△A1OB1. (1)在图中画出△A1OB1; (2)设过A、A1、B三点的函数解析式为y=ax2+bx+c,求这个解析式.

九年级上册第23章第8课时教案

23.3课题学习 图案设计

学 校 主备人 时 间

备课审核

设 计理 念 让学生进行观察、分析、画图、简单图案的欣赏与设计等操作性活动,使学生积累更多的学习经验,利用平移、轴对称和旋转中的一种或组合进行图案设计,增强学生的审美能力,发展学生的空间概念。

教学目标 1、知识与技能:经历对生活中的典型图案进行观察、分析、欣赏等过程,进一步发展观念,掌握图案设计的方法;2、过程与方法:灵活运用平移、旋转与轴对称的组合进行一定的图案设计;3、情感态度与价值观:利用平移或旋转进行简单的图案设计,增强审美意识,培养学生的合作精神。

重 点 灵活运用平移、旋转与轴对称的组合进行简单的图案设计。

难 点 如何利用平移、轴对称、旋转等图形变换中的一种或它们的组合得出图案.

方 法 体验、探究式教学 课 型 新授课

教 学 过 程

教学环节 教 学 内 容 师 生 活 动 设 计 意 图

一、复习引入 1、如图,已知线段CD是线段AB平移后的图形,D是B点的对称点,作出线段CD,并回答,AB与CD有什么位置关系.2、如图,已知线段CD,作出线段CD关于对称轴L的对称线段C′D′,并说明CD与对称线段C′D′之间有什么关系?3、如图,已知线段CD,作出线段CD关于D点旋转90°的旋转后的图形,并说明这两条线段之间有什么关系? 学生独立作图,并归纳它们的位置关系。学生先回顾轴对称图形的画法,然后独立画出图形,判断出它们之间的关系,派一名同学上台展示、讲解。教师指出学生存在的问题,并加以强调,使学生的作图更规范。学生独立画图,画完之后相互批改、评价,完善自己的作图。 解答完三个问题之后,教师引导学生思考这三种图形变换之间的共同特征。 通过回顾平移的有关知识,激起学生作图的热情。通过让学生作轴对称图形,提高学生的作图能力,积累作图经验,为图案设计奠定基础。旋转作图是学生最容易出错的地方,练习是学生提升能力、完善认识的唯一途径。在练习中规范自己的作图,积累作图经验,为下一环节作铺垫。

二、自主探究 按下面的步骤,请每一位同学完成一个别致的图案.(1)、准备一张等腰三角形纸片(课前准备)(如图a);(2)、把纸片任意撕成两部分(如图b,图c);(3)、将撕好的图(b)沿等腰三角形的一边作轴对称,得到新的图形;(4)、并将(3)得到的图形以等腰三角形的一个顶点作为旋转中心旋转,得到图(d)(图c保持不动);(5)、把图(d)平移到图(c)的右边,得到图(e);(6)、对图(e)进行适当的修饰,便得到一个别致美丽的图案,如图(f)。 学生动手操作,分组交流操作经验,充分交流之后,每组派代表上台展示作品,师生共同给予评价。老师必要时可以给予一定的指导. 通过动手操作,设计图案,培养学生动手能力、抽象思维能力,培养学生正确的审美观。通过合作交流,达到互相补充、互相帮助和共同发展的目的。在设计图案的过程中,学生体会平移、旋转、轴对称的妙用,发展了空间观念,突出了重点,突破了难点。

二、尝试应用 分析下面图案的形成过程。 2、请利用线段、三角形、矩形、菱形、圆作为基本图形,绘制一幅反映你身边面貌的图案,并在班级里交流展示.3、将三角形绕直线L旋转一周,可以得到如图所示的立体图形的是( ) 学生独立思考,然后抢答,师生给予评价。学生独立创作,完成之后,让尽可能多的同学上台展示自己的作品。老师点到为止,让学生自由联想,老师也可在黑板上设计几个图案.学生先独立观察、思考,然后发表自己的看法,相互补充。 培养学生的观察能力,通过抢答,激活课堂气氛,教师的鼓励可以提高学生学习的自信心。通过图案设计给学生展示自我的空间和内容,使学生在上一环节形成的策略得到运用。进一步发展学生的空间观念,完善学生的运动观。

四、巩固提高 1、(1)图案设计人员在进行图设计时,常常用一个模具板来设计一幅幅美丽漂亮的图案,你能说出用同一模具板设计出的两个图案之间是什么关系吗?(2)现制作一个模具板并用同一模具板经过平移、旋转、轴对称设计一个图案,说明你所表达的意义.2、如图,你能利用平移、旋转或轴对称这样的变化过程来分析它的形成过程吗? 学生思考、设计、制作,然后分组交流,交换经验,充分交流之后,每组选出本组的精品上台展示,师生给予合理的评价。学生先独立观察、思考,然后分组交流,达成共识之后,每组选一名代表上台讲解,鼓励不同想法的同学发表自己的见解。 体会数学来源于生活,又用于生活。提高学生的想象力,丰富学生的思维,提高学生的操作能力,培养学生的创新能力。通过图案的欣赏,分析,使学生的审美能力得到提高、空间观念得到发展,同时激发了学生学习数学的兴趣和热情。

五、体验收获 通过本节课的学习,你有什么收获(知识与方法)?还有什么困惑?对自己在本节课的表现有什么评价? 学生自由发言,畅谈自己的得与失,对自己的表现做出评价,教师讲解学生提出的共性问题,把本节课的知识进行升华。 在积极、热烈的探究学习之后,给学生一段时间进行自我反思,把所积累的知识和经验归纳、吸收。

六、实践 延伸 1、必做题:利用线段、角、半圆等基本图形,借助平移、旋转或轴对称设计一个图案,并简述你的设计意图。2、选做题:在课外收集各种图案或标志,并写一篇数学小论文——《生活中的图案为什么这样美》,与同伴交流。

C

A

B

O

D

A

B

C

D

E

F

O

A

B

D

E

C

F

A

B

. O

第1题图

M

E

C

A

B

D

第2题图

A

O

第3题图

C'

B'

第5题图

C

C

A

B

E

B

第4题图

E

A'

B'

C

A

第3题图

A

F

C

B

D

E

E

G

A

F

O

C

B

D

。G

A

B

O

A

E

C

D

P

Q

F

Q

1

2

B

B

A

C

D

E

P

Q

F

O

C

B

(2)

A

B

C

D

第1题图

B

A

D

第2题图

C

A

B

C

D

第1题图

C

B

A

.O

第2题图

A

B

C

A’

B’

C’

第3题图

第1题图

A

B

C

.O

A

C

D

第2题图

B

.O

A

B

C

D

第1题图

(1)

(2)

(3)

L

.A

第1题图

A

B

C

D

第2题图

C

A

B

第3题图

-4

x

_

y

B

A

O

1

2

3

1

2

3

4

-1

-1

-2

-2

-3

-3

第2题图

y

x

A

C

B

1

2

3

4

3

2

1

O

-1

-2

-3

-1

-2

-3

-4

第2题图

-4

y

x

O

1

2

3

B

A

4

3

2

1

-1

-2

-3

-1

-2

-3

第3题图

x

_

2

O

-1

A

B

y

A

.D

B

第1题图

L

C

D

第2题图

C

D

第3题图

第1题图

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 33 页 (共 33 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录