故乡

图片预览

文档简介

课件26张PPT。故乡

鲁迅短篇小说《故乡》的素材,是鲁迅1919年12月初从北京回故乡的见闻,但它深刻地概括了1921年前30年内,特别是辛亥革命后十年间中国农村经济凋敝、农民生活日益贫困的历史,反映了那个时代的社会风貌。 1919年8月,鲁迅在北京买下了西直门内公用库八道湾11号的住宅,于11月21日迁入,结束了长期的会馆生活,12月1日,鲁迅离开北京南返,于4日抵故乡绍兴,在家停留至当月24日,与同校十多户人家共同卖掉新台门故宅。卖掉故宅后,鲁迅把家中什物“可送的送,可卖的卖”,都处理了,只把三只书箱寄存在五云门外张栏生家里。4月24日下午,鲁迅“以舟一艘奉母偕三弟及眷属携行李发绍兴”,于29日回到北京。

接上页这次回到乡间,幼年的伙伴、农民章闰水特地从海边农村进城来探望鲁迅。章闫水年纪刚过30,已是满脸皱纹,形容憔悴,向鲁迅讲述了他的悲惨处境,引起鲁迅的深切同情。后来,鲁迅将这次回乡的经历"艺术"地再现于小说《故乡》之中,并以章闰水的原形,塑造了闰土这个朴实的农民形象。

故乡——萧索的荒村 (深冬、天气阴晦、冷风呜呜响、苍黄的天、萧索的荒村、没有活气——我的心悲凉起来)第一部分描写了故乡的萧条景象,以及自己回故乡的目的、悲凉的心情。

进入第二部分先写老屋的荒凉、和母亲商量搬家的事。

(第一层)第二层:写我与闰土少年时代纯真的难忘的友谊。 回忆中的故乡(一)

一个带有神异色彩的美的故乡!

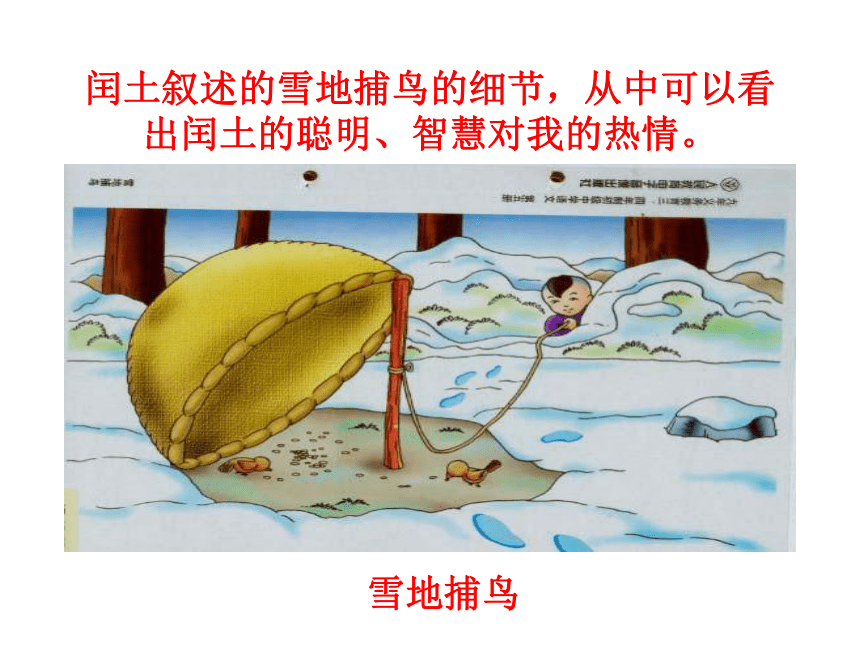

闰土叙述的雪地捕鸟的细节,从中可以看出闰土的聪明、智慧对我的热情。 雪地捕鸟第二个故乡 现实的故乡:

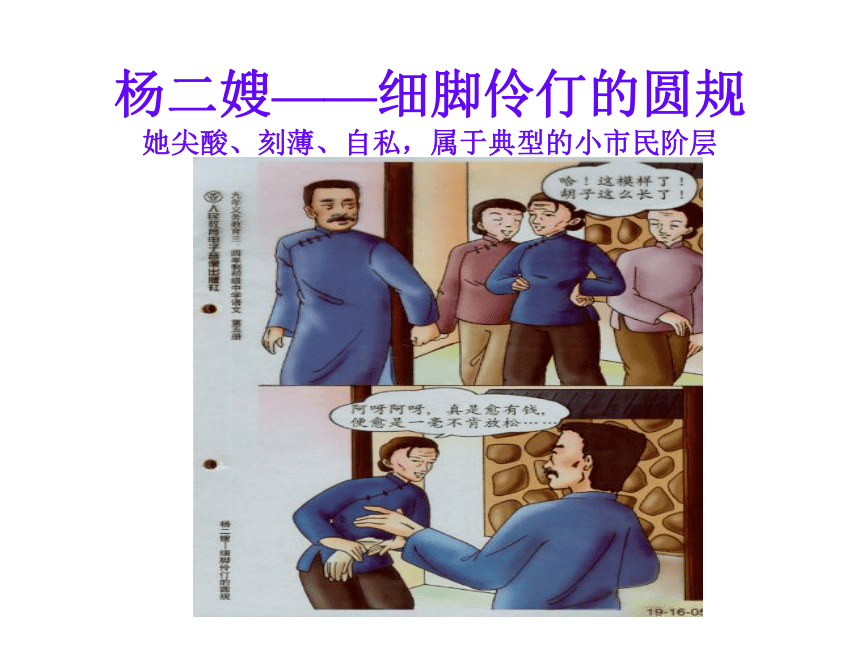

失去了精神生命力的故乡。杨二嫂——细脚伶仃的圆规 她尖酸、刻薄、自私,属于典型的小市民阶层中年闰土 中年闰土与“我”记忆中的闰土相去甚远:不仅外形变了,而且神态、性格也发生了很大的变化。本图 刻画的就是中年闰土的形象,可以让我们直观地了解到社会环境对人的成长所造成的巨大影响.第三个故乡 理想中的故乡:

令人向往,但需要很多人去追求和奋斗!

作者没有给我们做出美好未来的许诺,因为谁也不能断定已中理想能不能最终实现。关键在于有没有人去追求:有人去追求,就友希望,否则,就无望。希望之路 现实的故乡已经不是记忆中的故乡,今日的人物与昨天的人们也已经相去甚远。故乡的这种现实,引起“我”对生活的深深的思考。本图刻画的就是“我”离开故乡后的心理和心情,表达出自己对新生活的渴望。 三个故乡的关系过去 现在 未来

少年闰土 成年闰土 成年水生

少年“我” 成年“我” 成年宏儿

豆腐西施杨二嫂

少年水生

少年宏儿

回忆中的故乡 现实的故乡 理想中的故乡故乡与祖国的关系在杭州,绍兴就是鲁迅的故乡;在北京,浙江就是鲁迅的故乡;而到了日本,中国就是鲁迅的故乡。所以,故乡和祖国成了同一个概念。

鲁迅希望故乡好起来,也就是希望祖国好起来。这种爱国主义情感,是通过对祖国前途的痛苦思考体现出来。 童年,由于与闰土友好、亲密、和谐的关系,故乡和祖国给他留下美好的回忆。中年,看到中国社会的落后和破败,感受到中国人民生活的艰难和命运的悲惨,对祖国的感受发生了变化:精神的祖国失落了!

当时的祖国有两种典型的人:

豆腐西施杨二嫂,没有信仰,没有道德,没有情感,一味的自私狭隘;恭维别人是为了从中掠夺,她不关心祖国的命运,只关心自己的物质利益。是“不老实的人”。

成年闰土,“老实人”,又是被封建道德严重束缚的人,没有旺盛的生命力,没有争取美好前途的奋斗意志和智慧,只能忍受着生活的中重压,麻木不仁。

正是由于对祖国有这样的失望才使作者产生了对祖国未来的理想,并切实的考虑祖国的未来。

鲁迅的爱国是深沉的、痛苦的!

探讨本文的主题儿时的故乡,给我许多欢乐,现实的故乡却面目全非,沉寂、毫无生气,昔日的人物,也失去了纯真与温情,变得冷漠、麻木、市侩,使我感到“希望”的幻灭,心中无比悲哀。所以,有人说:

《故乡》是中国人精神的反映。从孩子的纯真、有生气,到成年人的麻木、愚钝、市侩,表现了普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。以闰土为例说明: 少年闰土

外貌:十一二岁、紫色圆脸、头戴小毡帽、

套个银项圈、一双红活圆实的手

动作 :活泼刚健、干脆利落、说话脱口而出

对我的态度: “只是不怕我”、送我贝壳和鸟毛、

告诉我很多希奇的事。对我友好、热情。成年闰土 外貌:脸色灰黄、很深的皱纹等

动作:说话吞吞吐吐, 显得迟 钝麻木。

对我的态度:对我恭恭敬敬的称“老 爷”,和我之间有了一层可悲的厚障壁!

对生活的态度:悲哀、痛苦的生活压得他喘不过气来,只好把希望寄托在神灵上。

又有人认为本文的主题:表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

闰土: 少年——中年——?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”——中年(现在的闰土)——?

杨二嫂:年轻——中年——?

第三种主题:渴望纯真的人与人的关系。

(闰土,与我隔了一层厚障壁;杨二嫂,自私、尖刻、贪婪、不友好。)分析人物形象闰土:少年闰土月夜看瓜刺猹,装弶逮鸟,心里有“无穷无尽的希奇的事”,是我儿时羡慕向往的英雄.中年闰土,外貌的变化,对我以“老爷”称呼,面对苦难的现实只寄希望于求神拜佛。

他是一个在生活的重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。杨二嫂20年前由于年轻美丽,豆腐生意很好;20年后成了“凸颧骨,薄嘴唇”的“细脚伶仃的圆规”,变得自私、尖刻、贪婪、势利,想方设法从我家捞点东西。

她是一个庸俗的小市民的典型形象。小说中的“我”有鲁迅的影子,但绝不要等同于作者。

“我”,漂泊在外,对故乡一直怀有美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处还是怀着对故乡美好未来的憧憬。

“我”是追求新生活、心怀希望的知识分子的形象。本文典型的写作特点: 第一:对比 几种对比?

少年闰土和成年闰土的对比:农民命运的悲惨

“我”与闰土的对比:封建等级观念不可逾越

闰土与杨二嫂对比:表现作者对闰土的崇敬和同情。

杨二嫂前后生活的对比:反映社会黑暗使人不可救药。

故乡前后变化的对比:反映每况愈下的中国农村经济。

“我”与闰土,宏儿与水生关系的对比:反映作者对未来生活的向往。

第二个特点:景物渲染气氛。开头景物的描写,反映农村的衰败和“我”悲凉的心情。

一幅神奇的图画,渲染了一种明朗愉快的氛围。等。

第三个特点:用典型的语言表现人物。如杨二嫂的语言,尖刻、咄咄逼人,活脱出一个小市民的形象。

少年闰土的语言,活泼、生动、干脆,一个智勇双全、热情纯真的英雄少年的形象。

接上页这次回到乡间,幼年的伙伴、农民章闰水特地从海边农村进城来探望鲁迅。章闫水年纪刚过30,已是满脸皱纹,形容憔悴,向鲁迅讲述了他的悲惨处境,引起鲁迅的深切同情。后来,鲁迅将这次回乡的经历"艺术"地再现于小说《故乡》之中,并以章闰水的原形,塑造了闰土这个朴实的农民形象。

故乡——萧索的荒村 (深冬、天气阴晦、冷风呜呜响、苍黄的天、萧索的荒村、没有活气——我的心悲凉起来)第一部分描写了故乡的萧条景象,以及自己回故乡的目的、悲凉的心情。

进入第二部分先写老屋的荒凉、和母亲商量搬家的事。

(第一层)第二层:写我与闰土少年时代纯真的难忘的友谊。 回忆中的故乡(一)

一个带有神异色彩的美的故乡!

闰土叙述的雪地捕鸟的细节,从中可以看出闰土的聪明、智慧对我的热情。 雪地捕鸟第二个故乡 现实的故乡:

失去了精神生命力的故乡。杨二嫂——细脚伶仃的圆规 她尖酸、刻薄、自私,属于典型的小市民阶层中年闰土 中年闰土与“我”记忆中的闰土相去甚远:不仅外形变了,而且神态、性格也发生了很大的变化。本图 刻画的就是中年闰土的形象,可以让我们直观地了解到社会环境对人的成长所造成的巨大影响.第三个故乡 理想中的故乡:

令人向往,但需要很多人去追求和奋斗!

作者没有给我们做出美好未来的许诺,因为谁也不能断定已中理想能不能最终实现。关键在于有没有人去追求:有人去追求,就友希望,否则,就无望。希望之路 现实的故乡已经不是记忆中的故乡,今日的人物与昨天的人们也已经相去甚远。故乡的这种现实,引起“我”对生活的深深的思考。本图刻画的就是“我”离开故乡后的心理和心情,表达出自己对新生活的渴望。 三个故乡的关系过去 现在 未来

少年闰土 成年闰土 成年水生

少年“我” 成年“我” 成年宏儿

豆腐西施杨二嫂

少年水生

少年宏儿

回忆中的故乡 现实的故乡 理想中的故乡故乡与祖国的关系在杭州,绍兴就是鲁迅的故乡;在北京,浙江就是鲁迅的故乡;而到了日本,中国就是鲁迅的故乡。所以,故乡和祖国成了同一个概念。

鲁迅希望故乡好起来,也就是希望祖国好起来。这种爱国主义情感,是通过对祖国前途的痛苦思考体现出来。 童年,由于与闰土友好、亲密、和谐的关系,故乡和祖国给他留下美好的回忆。中年,看到中国社会的落后和破败,感受到中国人民生活的艰难和命运的悲惨,对祖国的感受发生了变化:精神的祖国失落了!

当时的祖国有两种典型的人:

豆腐西施杨二嫂,没有信仰,没有道德,没有情感,一味的自私狭隘;恭维别人是为了从中掠夺,她不关心祖国的命运,只关心自己的物质利益。是“不老实的人”。

成年闰土,“老实人”,又是被封建道德严重束缚的人,没有旺盛的生命力,没有争取美好前途的奋斗意志和智慧,只能忍受着生活的中重压,麻木不仁。

正是由于对祖国有这样的失望才使作者产生了对祖国未来的理想,并切实的考虑祖国的未来。

鲁迅的爱国是深沉的、痛苦的!

探讨本文的主题儿时的故乡,给我许多欢乐,现实的故乡却面目全非,沉寂、毫无生气,昔日的人物,也失去了纯真与温情,变得冷漠、麻木、市侩,使我感到“希望”的幻灭,心中无比悲哀。所以,有人说:

《故乡》是中国人精神的反映。从孩子的纯真、有生气,到成年人的麻木、愚钝、市侩,表现了普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。以闰土为例说明: 少年闰土

外貌:十一二岁、紫色圆脸、头戴小毡帽、

套个银项圈、一双红活圆实的手

动作 :活泼刚健、干脆利落、说话脱口而出

对我的态度: “只是不怕我”、送我贝壳和鸟毛、

告诉我很多希奇的事。对我友好、热情。成年闰土 外貌:脸色灰黄、很深的皱纹等

动作:说话吞吞吐吐, 显得迟 钝麻木。

对我的态度:对我恭恭敬敬的称“老 爷”,和我之间有了一层可悲的厚障壁!

对生活的态度:悲哀、痛苦的生活压得他喘不过气来,只好把希望寄托在神灵上。

又有人认为本文的主题:表现中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

闰土: 少年——中年——?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”——中年(现在的闰土)——?

杨二嫂:年轻——中年——?

第三种主题:渴望纯真的人与人的关系。

(闰土,与我隔了一层厚障壁;杨二嫂,自私、尖刻、贪婪、不友好。)分析人物形象闰土:少年闰土月夜看瓜刺猹,装弶逮鸟,心里有“无穷无尽的希奇的事”,是我儿时羡慕向往的英雄.中年闰土,外貌的变化,对我以“老爷”称呼,面对苦难的现实只寄希望于求神拜佛。

他是一个在生活的重压下艰难地挣扎着的中国广大劳苦民众的代表。杨二嫂20年前由于年轻美丽,豆腐生意很好;20年后成了“凸颧骨,薄嘴唇”的“细脚伶仃的圆规”,变得自私、尖刻、贪婪、势利,想方设法从我家捞点东西。

她是一个庸俗的小市民的典型形象。小说中的“我”有鲁迅的影子,但绝不要等同于作者。

“我”,漂泊在外,对故乡一直怀有美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处还是怀着对故乡美好未来的憧憬。

“我”是追求新生活、心怀希望的知识分子的形象。本文典型的写作特点: 第一:对比 几种对比?

少年闰土和成年闰土的对比:农民命运的悲惨

“我”与闰土的对比:封建等级观念不可逾越

闰土与杨二嫂对比:表现作者对闰土的崇敬和同情。

杨二嫂前后生活的对比:反映社会黑暗使人不可救药。

故乡前后变化的对比:反映每况愈下的中国农村经济。

“我”与闰土,宏儿与水生关系的对比:反映作者对未来生活的向往。

第二个特点:景物渲染气氛。开头景物的描写,反映农村的衰败和“我”悲凉的心情。

一幅神奇的图画,渲染了一种明朗愉快的氛围。等。

第三个特点:用典型的语言表现人物。如杨二嫂的语言,尖刻、咄咄逼人,活脱出一个小市民的形象。

少年闰土的语言,活泼、生动、干脆,一个智勇双全、热情纯真的英雄少年的形象。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》