词五首(望江南、武陵春)(河南省信阳市)

文档属性

| 名称 | 词五首(望江南、武陵春)(河南省信阳市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 488.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2008-10-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。词25、词五首

1、积累文学常识,了解作者生平、风格及代表作。

2、学习词的基本知识。

3、培养结合作者的生平及作品的背景理解词的内容及情感的能力;通过反复吟咏,培养学生感悟诗歌意蕴的能力。 字音:脉脉(mòmò) 白蘋洲(pín 千嶂(zhàng)

燕然(yān) 不寐(mèi) 擎苍(qíng)

羌管(qiāng) 舴艋(zé měng) 麾下(huī)

貂裘(diāo) 鬓霜(bìn) 炙(zhì)

多音字:

sài (塞外) dí(的确) jì(千骑)

塞 sè (堵塞) 的 骑

sāi(塞子) de(对的) qí(骑马)《望江南》《望江南》《武陵春》 读这两首词,并根据注释理解大致意思,你是否发现两首词中所蕴涵的共同的情感?何以见得?她们为何而悲愁? 温庭筠(约812~866) 本名歧,字飞卿。唐诗人,词人,太原人。诗与李商隐齐名,时称“温李”。词风艳丽华美,有《花间集》。作者简介 他精通音乐,文思敏捷,传说他作诗,八叉手而成八韵,故有“温八叉”之称。他年轻时行无检束,生活放荡,长期出入歌楼妓馆,不为统治者所喜。他屡试不第,却常替人代作文。温庭筠是唐代诗人中第一个大量写词的人。他以自己的创作实践奠定了词这种文学样式在文坛上的地位。他的词“多写闺情”,较少政治内容,极尽“艳丽”之能事,花间词派尊他为“花间鼻祖”。

五代西蜀的一个词派。以后蜀赵承祚所编《花间集》而得名。词在晚唐。受社会风气的感染,渐渐背离了题材广泛、风格多样的特色,走上了剪翠裁红、调脂弄粉的歧途,专在女人的容貌、服饰和姿态上下功夫。晚唐词人温庭筠的作品代表着这种创作倾向。在温庭筠死后半个世纪,五代西蜀的赵承祚收集温庭筠、皇甫松、韦庄、薛昭蕴等十八家词五百首,编成《花间》。此派尊温庭筠为鼻祖,以韦庄成就最高,写闺情,写离别相思,风格绮丽,在当时颇有影响。 花间词派: 词作描写了一位因心上人远行而独处深闺的女子的生活状况和内心感情。在清晨梳洗完毕后,她在楼上凭栏眺望,看到许许多多帆船从楼前驶过,但却没有自己要等的那只船。夕阳西下,爱人没有回来,只空见江水东流,思念让她肝肠寸断。 《望江南》大意讨 论“梳洗罢”这三个字能揭示出这位女子的什么心态?

? “女为悦己者容”她精心梳洗说明她相信爱人一定会回来,心中充满希望。

“独倚望江楼”中哪个字最能说明女子的生活状态?

“独”这个字写尽了她的孤独和期盼。讨论??“过尽千帆皆不是”这句话中你能不能体会出她的心理变化?

“过尽千帆皆不是”从“希望是”到发现“不是”,写出了女子一次次从希望到失望的过程,让人为之心碎。

讨 论?从这首词中你认为她等了多长时间?

从“斜晖”可以看出她等了一天,而从全文,我们却能读出,以前她可能在这里等过,而以后,她也将继续她的等候,直到爱人归来。

?你认为白频洲会是一个什么地方?

白频洲又可能是她和爱人分手的地方。讨 论本文短短27个字,却容纳了很多内容:

时间:清晨 黄昏;

景物:楼头、千帆 斜晖、江水, 白频洲;

人物情感:希望 失望 “肠断”。

显示了它高度概括、凝练的特点。

另外,这首词中,多用白描、直叙的手法,却又含蓄、细腻。 总 结: 《望江南》 倚:独倚---希望

望:千帆---失望 白描:

愁:肠断---痛苦望江南直叙盼望夫归 倚:独倚---希望

望:千帆---失望 白描:

愁:肠断---痛苦

望江南直叙盼望夫归《望江南》 李清照(1084-约1151),号易安居士。济南(今属山东)人,宋代著名女词人。婉约词派的代表作家。她出生在一个文学气氛浓厚的家庭里,从小便有诗名,后嫁给赵明诚,夫妇共同校勘古书,唱和诗词,生活优裕和谐。靖康之难起,她和丈夫避兵江南,赵明诚中途病死,她流落在杭州、越州、金华一带,境遇孤苦,卒年不详。 作者简介《武陵春》写作背景 北宋败亡后,李清照于建炎元年(1127)来到南方,故乡青州陷入金人之手,她家中所藏的大批书籍文物被焚毁。建炎三年(1129)丈夫赵明诚病故之后,金人挥兵南侵,李清照为避兵乱而只身各处流亡。绍兴五年(1135)寓居在浙江金华时写了这首《武陵春》词。这时她已经53岁了,经历了国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。这首词中所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。

恼人的风雨停歇了,枝头的花朵落尽了,只有沾花的尘土犹自散发着微微的香气,──春色终于了结了!词人面对花尽春去之景,心灰意懒,所以虽然日上三竿,仍无心梳洗打扮。景物依旧,人事俱非,欲说无语,泪在语先。听人说双溪春色还不错,也打算去那里泛舟,怕的是双溪上那蚱蜢般的小船载不动自己内心沉重的哀愁。《武陵春》大意在《望江南》中,主人公是“梳洗罢”,而文中作者却“日晚倦梳头”,从中,你能体会到作者什么心态?

“梳洗罢”,是一种信心,一种希望,而“倦梳头”是一种放弃,一种对生活毫无兴趣的悲凉。从中可以看出作者的满怀愁绪。

两篇文章都用同一个典型细节来反映主人公的心态。探讨:“闻说”“也拟”“只恐”这三个词 说明了什么? 这三个动词写出了作者试图排遣愁绪的做法。

前两个词给人一种希望,好像可以为作者松一口气,而“只恐”又让人跌落到作者的万丈愁绪中。

三个词写出了作者的沉重、无奈。又紧紧抓住了作者的心。 本文是如何抒发作者感情的? 1、作者通过景色、典型细节来抒情,即间接抒情。

2、也有直接抒情,如“物是人非事事休,欲语泪先流。”

使文章的风格既含蓄又直朴、率真。 这两首有什么相同之处? 1、风格相近,都比较婉约;

2、写作手法相近,借景抒情或直接抒情;

3、抒发的感情相近,抒发主人公或作者的离愁别绪,凄惨心境。 《武陵春》 景色不堪:风住花尽

上片 愁苦悲伤

心情凄楚:欲语泪流

意欲探春:拟泛轻舟 跌宕起伏

下片

兴趣皆无:舟轻愁重 凄婉词风武陵春 你还知道哪些写愁的诗句,请列举并说明其特点。拓展延伸

古代文人,上至帝王将相,下至落魄居士,大都容易感时伤世,悲愁叹苦,愁情苦恨的惨淡抒发成为他们诗词创作的一个永恒的话题,也正是他们或国破家亡,或英雄失意,或离愁别恨,或悲愁叹老等等原因,才铸就了中国文学史上“愁”情飞扬,多姿多彩的瑰丽篇章。现摘录部分描愁写苦的精彩诗文,稍加赏析,以飨读者。

巧比妙喻话愁绪 虞美人

李煜

春花秋月何时了,

往事知多少。

小楼昨夜又东风,

故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,

只是朱颜改。

问君能有几多愁,

恰似一江春水向东流。 ———(南唐)李煜《虞美人》(妙句之妙) ???? 李延祜 愁,是一种抽象的感情,李煜以实拟虚,把难见的情变作了可视的物,使人可以切实感受。江河之大莫过于长江,南唐都城南京又紧靠长江,所以亡国之君李煜用长江之水喻思念故国之痛,寓意深刻,给人印象强烈。“一江”,有盈满之意,春天冰化雪消,江河水量最大,以“春水”喻愁,更是浩荡不息。一江春水东流,前浪后浪层层叠叠,犹如新愁压旧愁,无休无止。李煜的愁不是缠绵的爱情相思之苦,而是社稷倾覆的家国之恨,因之用气势磅礴的一江春水作比更为恰当,有一种与天地山河同在的厚重感。 ????《人民日报海外版》 (2000年05月25日第七版) 问君能有几多愁 恰似一江春水向东流 南唐后主李煜《虞美人》有名句:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”以水喻愁,形象描绘出亡国辱身的愁思苦恨犹如春天江水汪洋浩荡,喷薄而出,而且不舍昼夜,长流不断,无穷无尽。

李白的“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”(《将进酒》),

刘禹锡的“水流无限似侬愁”(《竹枝词》),

欧阳修的“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”(《踏莎行》),

李清照的“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”(《江城子》)等等诗词,都有是“以水喻愁”的名句。

(一)以水喻愁。 秦观的“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”(《浣溪沙》)描花绘雨,巧比妙喻,别具一格。词人不说梦似飞花,愁如丝雨,而说飞花似梦,丝雨如愁,化具体为抽象,变有限为无穷,给人留下新奇玄奥,浮想联翩的艺术空白。

晏殊的“楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨”(《玉楼春》)写尽弃妇的离愁相思之苦。白天逝去,黑夜降临,她辗转反侧,很久之后才进入梦乡,不幸却又被五更钟声惊醒,她又陷入了无边的失望之中。窗外,飘洒着如烟似雾的春雨,那些花瓣像是承受不住离情别恨的泪水,带着离愁纷纷飘落。三月春雨,如丝如缕,绵绵不尽;如烟似雾,缠绵难遣。这不正如弃妇心中愁肠百结,挥之不去的苦恨情绪类似吗?

李清照的“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个愁字了得?”(《声声慢》)也是以雨写愁,雨的点点滴滴,不舍昼夜,雨的丝丝缕缕,密密麻麻,烘托出词人以泪洗面,苦度时日的伤心和痛苦。

(二)以雨喻愁。 白居易的词:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。”(《长相思》上片)前三句以流水喻人,写丈夫离开少妇,飘然远去。第四句“吴山点点愁”,以山喻愁,极写少妇的相思苦情。丈夫远去,少妇愁情满怀,见水恨水,看山愁山,她的愁思苦情有如悠悠江水,绵绵流淌,无穷无尽;有如重重吴山,连绵起伏,数不胜数。

杜甫的“忧端齐终南,澒洞不可掇”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)以山水言忧愁,说心间忧愁堆积如山,高齐终南,深阔如海,混茫相接。一个精妙的比喻写尽了杜甫忧国忧民,感时伤世的忧患情结。

(三)以山喻愁。 冯延已的词“撩乱春愁如柳絮,悠悠梦里无处寻”(《鹊踏枝》)触景伤情,即景取譬。暮春时节,漫天飞舞的柳絮触动了女主人公的身世飘零之感和青春易逝之慨,本来就郁积于心的春愁变得更加撩乱,恍恍惚惚之中,她感到这随风飘飞的撩乱柳絮就是自己心中的无边春愁。蒙蒙柳絮,如梦似幻,又如无边春愁,令人心烦意乱,坐卧不宁。零乱飘飞的柳絮写活了情迷意乱的春愁。

贺铸的“若问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案》)则铺陈排比,多方设喻,将“闲愁”描绘得淋漓尽致。漫无边际的青草,满城飘飞的柳絮,梅子成熟时节的连绵阴雨,这些本来已是多极之物,不可胜数,但词人还偏要说,要问我的烦愁闲情有多少,满地的青草,满城的柳絮和满天的梅雨,大家去数数看吧,它究竟有多少。我的愁恨本来就够多的了,可偏偏又遇上了春末夏初,这样草长絮飞,阴雨绵绵的时节,这就越发增添了我的无限愁恨!

(四)以柳喻愁。 李煜的词“剪不断,理还乱,是离愁,别是一番滋味在心头”(《相见欢》)以千丝万缕的丝麻来形容愁思之纷繁复杂,难以消解。词人心中的离愁正如乱麻一般,丝丝缕缕,牵牵连连,一层层一团团地纠缠盘错在一起,没有头绪,没有线索,没有思路,理也理不清,剪也剪不断。一个“如丝如麻”的比喻把离愁的特点写得非常形象、生动而又深刻、新颖。

李白的“白发三千丈,缘愁似个长”(《秋浦歌》)

杜甫的“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”(《登高》)分别以千丈发丝,满头秋霜比喻艰难苦恨,不同在于李白重夸张,杜甫重写实。

(五)以丝喻愁。 以风喻愁,如唐中主李璟的“菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间”(《心花子》),

以烟喻愁的,如苏轼的词“新月与愁烟,满江天”(《昭君怨》),

以花喻愁的,如秦观的词“春去也,飞红万点愁如海”(《千秋岁》),张泌的词“烟收江者秋江静,蕉花露泣愁江”(《临江仙》),

以雁喻愁的,如秦观的词“过尽飞鸿字字愁”(《减字花木栏》)……

更奇妙的是,在古人笔下,愁绪可以用船装载,如李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”(《武陵春》),

可以用马驮,如元代戏剧家董解元的“休问离愁轻重,向个马儿驮也驮不动”(《西厢记诸宫洞》),

可以用车装运,如戏剧大师王实甫的“遍人间烟恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”(《西厢记》),

可以随水流走的,如李清照的词“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”(《江城子》)……

“愁”可知可感,可触可摸,千姿百态,光彩照人。

1、积累文学常识,了解作者生平、风格及代表作。

2、学习词的基本知识。

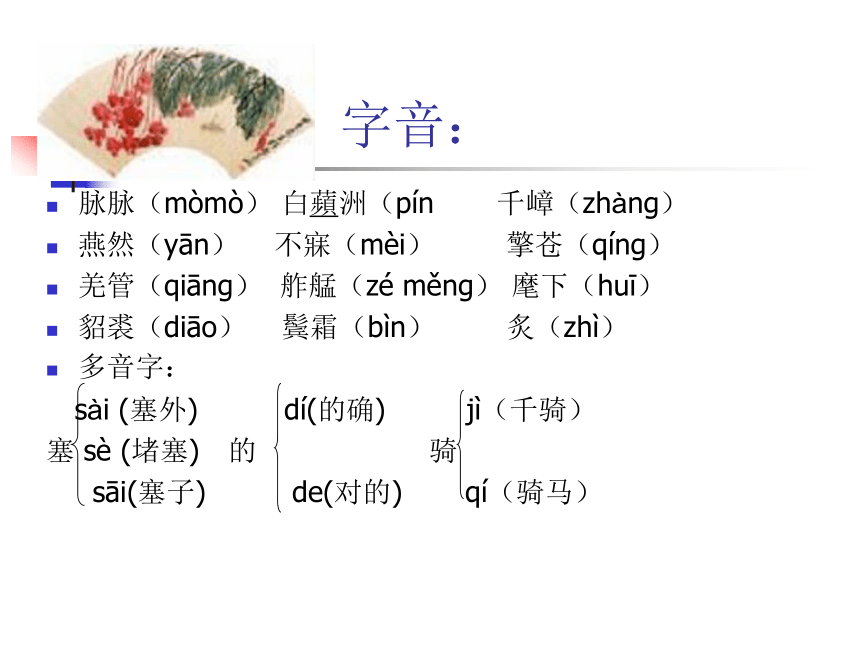

3、培养结合作者的生平及作品的背景理解词的内容及情感的能力;通过反复吟咏,培养学生感悟诗歌意蕴的能力。 字音:脉脉(mòmò) 白蘋洲(pín 千嶂(zhàng)

燕然(yān) 不寐(mèi) 擎苍(qíng)

羌管(qiāng) 舴艋(zé měng) 麾下(huī)

貂裘(diāo) 鬓霜(bìn) 炙(zhì)

多音字:

sài (塞外) dí(的确) jì(千骑)

塞 sè (堵塞) 的 骑

sāi(塞子) de(对的) qí(骑马)《望江南》《望江南》《武陵春》 读这两首词,并根据注释理解大致意思,你是否发现两首词中所蕴涵的共同的情感?何以见得?她们为何而悲愁? 温庭筠(约812~866) 本名歧,字飞卿。唐诗人,词人,太原人。诗与李商隐齐名,时称“温李”。词风艳丽华美,有《花间集》。作者简介 他精通音乐,文思敏捷,传说他作诗,八叉手而成八韵,故有“温八叉”之称。他年轻时行无检束,生活放荡,长期出入歌楼妓馆,不为统治者所喜。他屡试不第,却常替人代作文。温庭筠是唐代诗人中第一个大量写词的人。他以自己的创作实践奠定了词这种文学样式在文坛上的地位。他的词“多写闺情”,较少政治内容,极尽“艳丽”之能事,花间词派尊他为“花间鼻祖”。

五代西蜀的一个词派。以后蜀赵承祚所编《花间集》而得名。词在晚唐。受社会风气的感染,渐渐背离了题材广泛、风格多样的特色,走上了剪翠裁红、调脂弄粉的歧途,专在女人的容貌、服饰和姿态上下功夫。晚唐词人温庭筠的作品代表着这种创作倾向。在温庭筠死后半个世纪,五代西蜀的赵承祚收集温庭筠、皇甫松、韦庄、薛昭蕴等十八家词五百首,编成《花间》。此派尊温庭筠为鼻祖,以韦庄成就最高,写闺情,写离别相思,风格绮丽,在当时颇有影响。 花间词派: 词作描写了一位因心上人远行而独处深闺的女子的生活状况和内心感情。在清晨梳洗完毕后,她在楼上凭栏眺望,看到许许多多帆船从楼前驶过,但却没有自己要等的那只船。夕阳西下,爱人没有回来,只空见江水东流,思念让她肝肠寸断。 《望江南》大意讨 论“梳洗罢”这三个字能揭示出这位女子的什么心态?

? “女为悦己者容”她精心梳洗说明她相信爱人一定会回来,心中充满希望。

“独倚望江楼”中哪个字最能说明女子的生活状态?

“独”这个字写尽了她的孤独和期盼。讨论??“过尽千帆皆不是”这句话中你能不能体会出她的心理变化?

“过尽千帆皆不是”从“希望是”到发现“不是”,写出了女子一次次从希望到失望的过程,让人为之心碎。

讨 论?从这首词中你认为她等了多长时间?

从“斜晖”可以看出她等了一天,而从全文,我们却能读出,以前她可能在这里等过,而以后,她也将继续她的等候,直到爱人归来。

?你认为白频洲会是一个什么地方?

白频洲又可能是她和爱人分手的地方。讨 论本文短短27个字,却容纳了很多内容:

时间:清晨 黄昏;

景物:楼头、千帆 斜晖、江水, 白频洲;

人物情感:希望 失望 “肠断”。

显示了它高度概括、凝练的特点。

另外,这首词中,多用白描、直叙的手法,却又含蓄、细腻。 总 结: 《望江南》 倚:独倚---希望

望:千帆---失望 白描:

愁:肠断---痛苦望江南直叙盼望夫归 倚:独倚---希望

望:千帆---失望 白描:

愁:肠断---痛苦

望江南直叙盼望夫归《望江南》 李清照(1084-约1151),号易安居士。济南(今属山东)人,宋代著名女词人。婉约词派的代表作家。她出生在一个文学气氛浓厚的家庭里,从小便有诗名,后嫁给赵明诚,夫妇共同校勘古书,唱和诗词,生活优裕和谐。靖康之难起,她和丈夫避兵江南,赵明诚中途病死,她流落在杭州、越州、金华一带,境遇孤苦,卒年不详。 作者简介《武陵春》写作背景 北宋败亡后,李清照于建炎元年(1127)来到南方,故乡青州陷入金人之手,她家中所藏的大批书籍文物被焚毁。建炎三年(1129)丈夫赵明诚病故之后,金人挥兵南侵,李清照为避兵乱而只身各处流亡。绍兴五年(1135)寓居在浙江金华时写了这首《武陵春》词。这时她已经53岁了,经历了国家败亡、家乡沦陷、文物丧失、丈夫病死等不幸遭遇,处境凄惨,内心极其悲痛。这首词中所反映的正是她真实的生活片断和思想情感。

恼人的风雨停歇了,枝头的花朵落尽了,只有沾花的尘土犹自散发着微微的香气,──春色终于了结了!词人面对花尽春去之景,心灰意懒,所以虽然日上三竿,仍无心梳洗打扮。景物依旧,人事俱非,欲说无语,泪在语先。听人说双溪春色还不错,也打算去那里泛舟,怕的是双溪上那蚱蜢般的小船载不动自己内心沉重的哀愁。《武陵春》大意在《望江南》中,主人公是“梳洗罢”,而文中作者却“日晚倦梳头”,从中,你能体会到作者什么心态?

“梳洗罢”,是一种信心,一种希望,而“倦梳头”是一种放弃,一种对生活毫无兴趣的悲凉。从中可以看出作者的满怀愁绪。

两篇文章都用同一个典型细节来反映主人公的心态。探讨:“闻说”“也拟”“只恐”这三个词 说明了什么? 这三个动词写出了作者试图排遣愁绪的做法。

前两个词给人一种希望,好像可以为作者松一口气,而“只恐”又让人跌落到作者的万丈愁绪中。

三个词写出了作者的沉重、无奈。又紧紧抓住了作者的心。 本文是如何抒发作者感情的? 1、作者通过景色、典型细节来抒情,即间接抒情。

2、也有直接抒情,如“物是人非事事休,欲语泪先流。”

使文章的风格既含蓄又直朴、率真。 这两首有什么相同之处? 1、风格相近,都比较婉约;

2、写作手法相近,借景抒情或直接抒情;

3、抒发的感情相近,抒发主人公或作者的离愁别绪,凄惨心境。 《武陵春》 景色不堪:风住花尽

上片 愁苦悲伤

心情凄楚:欲语泪流

意欲探春:拟泛轻舟 跌宕起伏

下片

兴趣皆无:舟轻愁重 凄婉词风武陵春 你还知道哪些写愁的诗句,请列举并说明其特点。拓展延伸

古代文人,上至帝王将相,下至落魄居士,大都容易感时伤世,悲愁叹苦,愁情苦恨的惨淡抒发成为他们诗词创作的一个永恒的话题,也正是他们或国破家亡,或英雄失意,或离愁别恨,或悲愁叹老等等原因,才铸就了中国文学史上“愁”情飞扬,多姿多彩的瑰丽篇章。现摘录部分描愁写苦的精彩诗文,稍加赏析,以飨读者。

巧比妙喻话愁绪 虞美人

李煜

春花秋月何时了,

往事知多少。

小楼昨夜又东风,

故国不堪回首月明中!

雕栏玉砌应犹在,

只是朱颜改。

问君能有几多愁,

恰似一江春水向东流。 ———(南唐)李煜《虞美人》(妙句之妙) ???? 李延祜 愁,是一种抽象的感情,李煜以实拟虚,把难见的情变作了可视的物,使人可以切实感受。江河之大莫过于长江,南唐都城南京又紧靠长江,所以亡国之君李煜用长江之水喻思念故国之痛,寓意深刻,给人印象强烈。“一江”,有盈满之意,春天冰化雪消,江河水量最大,以“春水”喻愁,更是浩荡不息。一江春水东流,前浪后浪层层叠叠,犹如新愁压旧愁,无休无止。李煜的愁不是缠绵的爱情相思之苦,而是社稷倾覆的家国之恨,因之用气势磅礴的一江春水作比更为恰当,有一种与天地山河同在的厚重感。 ????《人民日报海外版》 (2000年05月25日第七版) 问君能有几多愁 恰似一江春水向东流 南唐后主李煜《虞美人》有名句:“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。”以水喻愁,形象描绘出亡国辱身的愁思苦恨犹如春天江水汪洋浩荡,喷薄而出,而且不舍昼夜,长流不断,无穷无尽。

李白的“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”(《将进酒》),

刘禹锡的“水流无限似侬愁”(《竹枝词》),

欧阳修的“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”(《踏莎行》),

李清照的“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”(《江城子》)等等诗词,都有是“以水喻愁”的名句。

(一)以水喻愁。 秦观的“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”(《浣溪沙》)描花绘雨,巧比妙喻,别具一格。词人不说梦似飞花,愁如丝雨,而说飞花似梦,丝雨如愁,化具体为抽象,变有限为无穷,给人留下新奇玄奥,浮想联翩的艺术空白。

晏殊的“楼头残梦五更钟,花底离愁三月雨”(《玉楼春》)写尽弃妇的离愁相思之苦。白天逝去,黑夜降临,她辗转反侧,很久之后才进入梦乡,不幸却又被五更钟声惊醒,她又陷入了无边的失望之中。窗外,飘洒着如烟似雾的春雨,那些花瓣像是承受不住离情别恨的泪水,带着离愁纷纷飘落。三月春雨,如丝如缕,绵绵不尽;如烟似雾,缠绵难遣。这不正如弃妇心中愁肠百结,挥之不去的苦恨情绪类似吗?

李清照的“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,这次第,怎一个愁字了得?”(《声声慢》)也是以雨写愁,雨的点点滴滴,不舍昼夜,雨的丝丝缕缕,密密麻麻,烘托出词人以泪洗面,苦度时日的伤心和痛苦。

(二)以雨喻愁。 白居易的词:“汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。”(《长相思》上片)前三句以流水喻人,写丈夫离开少妇,飘然远去。第四句“吴山点点愁”,以山喻愁,极写少妇的相思苦情。丈夫远去,少妇愁情满怀,见水恨水,看山愁山,她的愁思苦情有如悠悠江水,绵绵流淌,无穷无尽;有如重重吴山,连绵起伏,数不胜数。

杜甫的“忧端齐终南,澒洞不可掇”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)以山水言忧愁,说心间忧愁堆积如山,高齐终南,深阔如海,混茫相接。一个精妙的比喻写尽了杜甫忧国忧民,感时伤世的忧患情结。

(三)以山喻愁。 冯延已的词“撩乱春愁如柳絮,悠悠梦里无处寻”(《鹊踏枝》)触景伤情,即景取譬。暮春时节,漫天飞舞的柳絮触动了女主人公的身世飘零之感和青春易逝之慨,本来就郁积于心的春愁变得更加撩乱,恍恍惚惚之中,她感到这随风飘飞的撩乱柳絮就是自己心中的无边春愁。蒙蒙柳絮,如梦似幻,又如无边春愁,令人心烦意乱,坐卧不宁。零乱飘飞的柳絮写活了情迷意乱的春愁。

贺铸的“若问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(《青玉案》)则铺陈排比,多方设喻,将“闲愁”描绘得淋漓尽致。漫无边际的青草,满城飘飞的柳絮,梅子成熟时节的连绵阴雨,这些本来已是多极之物,不可胜数,但词人还偏要说,要问我的烦愁闲情有多少,满地的青草,满城的柳絮和满天的梅雨,大家去数数看吧,它究竟有多少。我的愁恨本来就够多的了,可偏偏又遇上了春末夏初,这样草长絮飞,阴雨绵绵的时节,这就越发增添了我的无限愁恨!

(四)以柳喻愁。 李煜的词“剪不断,理还乱,是离愁,别是一番滋味在心头”(《相见欢》)以千丝万缕的丝麻来形容愁思之纷繁复杂,难以消解。词人心中的离愁正如乱麻一般,丝丝缕缕,牵牵连连,一层层一团团地纠缠盘错在一起,没有头绪,没有线索,没有思路,理也理不清,剪也剪不断。一个“如丝如麻”的比喻把离愁的特点写得非常形象、生动而又深刻、新颖。

李白的“白发三千丈,缘愁似个长”(《秋浦歌》)

杜甫的“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”(《登高》)分别以千丈发丝,满头秋霜比喻艰难苦恨,不同在于李白重夸张,杜甫重写实。

(五)以丝喻愁。 以风喻愁,如唐中主李璟的“菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间”(《心花子》),

以烟喻愁的,如苏轼的词“新月与愁烟,满江天”(《昭君怨》),

以花喻愁的,如秦观的词“春去也,飞红万点愁如海”(《千秋岁》),张泌的词“烟收江者秋江静,蕉花露泣愁江”(《临江仙》),

以雁喻愁的,如秦观的词“过尽飞鸿字字愁”(《减字花木栏》)……

更奇妙的是,在古人笔下,愁绪可以用船装载,如李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”(《武陵春》),

可以用马驮,如元代戏剧家董解元的“休问离愁轻重,向个马儿驮也驮不动”(《西厢记诸宫洞》),

可以用车装运,如戏剧大师王实甫的“遍人间烟恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”(《西厢记》),

可以随水流走的,如李清照的词“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”(《江城子》)……

“愁”可知可感,可触可摸,千姿百态,光彩照人。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》