一滴眼泪换一滴水(浙江省宁波市)

图片预览

文档简介

课件19张PPT。专题内涵解说

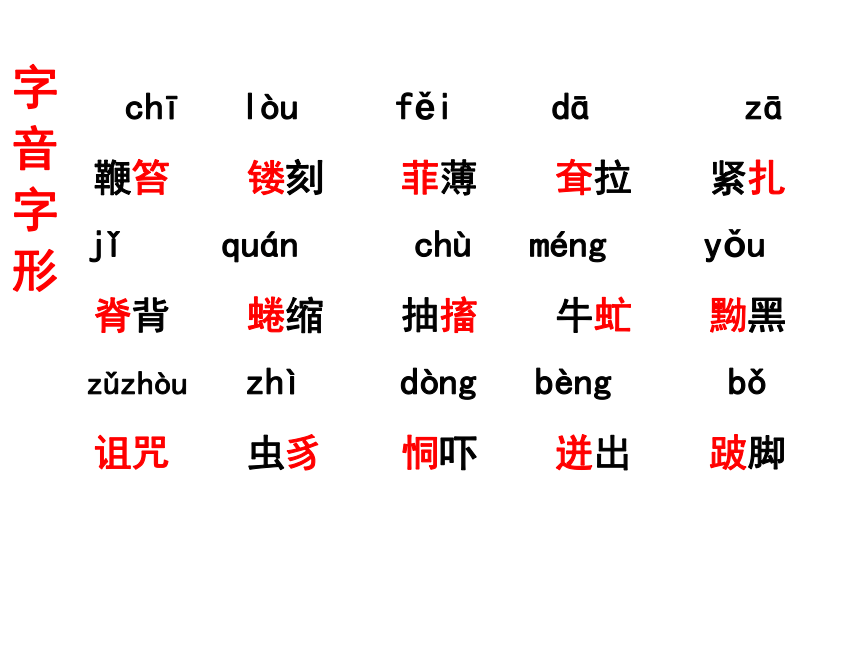

人性,是一个抽象而又具体的话题。生活的每一天,每一个瞬间,都在展示着人性的复杂与丰富,美丽与丑陋。几乎所有文学作品,都直接或间接地表现着人性这个永恒的主题。解读文学作品中的人性内涵,对提高我们认识生活的能力,对净化我们的灵魂,提升自己的道德境界都是十分重要的。——雨果“比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵” 雨果(l802~1885)19世纪法国浪漫主义文学杰出的代表,14岁开始写诗,15岁写的《读书乐》获法国学士院征文奖,18岁获“文艺竞赛硕士”荣誉,被誉为“神童”。贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。他的创作期长达60年以上,给法国文学和人类文化宝库增添了一份十分辉煌的文化遗产。1827年发表韵文剧本《克伦威尔》和《<克伦威尔>序言》,“序言”被称为法国浪漫主义戏剧运动的宣言。1830年他据序言中的理论写成第一个浪漫主义剧本《爱尔那尼》,它的演出标志着浪漫主义对古典主义的胜利。其代表作是:《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等长篇小说。 《巴黎圣母院》(1831)是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以离奇和对比手法写了一个发生在15世纪法国的故事:巴黎圣母院副主教克罗德道貌岸然、蛇蝎心肠,先爱后恨,迫害吉卜赛女郎爱斯梅拉达。面目丑陋、心地善良的敲钟人伽西莫多为救女郎而舍身。小说揭露了宗教的虚伪,宣告禁欲主义的破产,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱、舍己为人,反映了雨果的人道主义思想。作 品 简 介一滴眼泪换一滴水法 雨果字 音 字 形鞭笞 镂刻 菲薄 耷拉 紧扎

脊背 蜷缩 抽搐 牛虻 黝黑

诅咒 虫豸 恫吓 迸出 跛脚 chī lòu fěi dā zā

jǐ quán chù méng yǒu

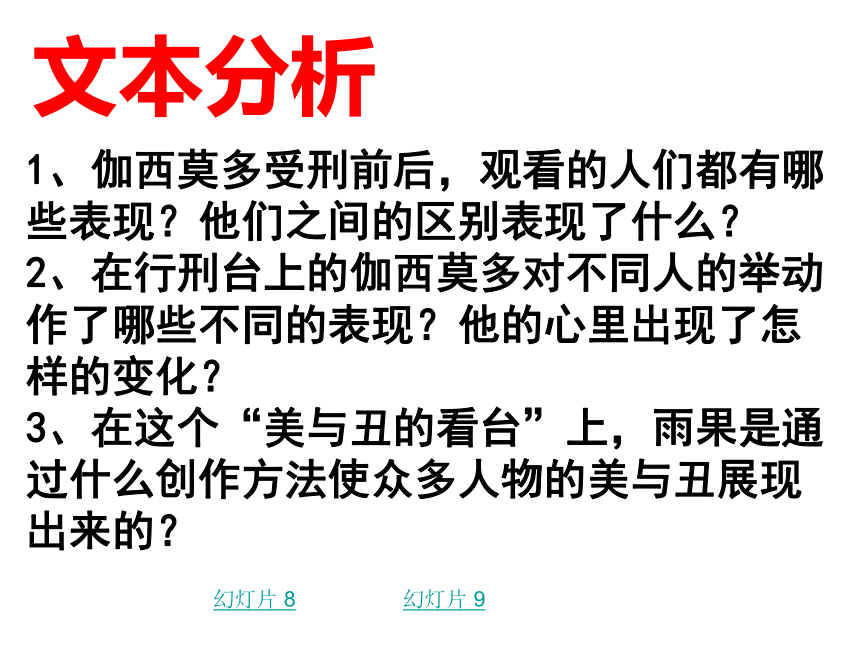

zǔzhòu zhì dòng bèng bǒ 文本分析1、伽西莫多受刑前后,观看的人们都有哪些表现?他们之间的区别表现了什么?

2、在行刑台上的伽西莫多对不同人的举动作了哪些不同的表现?他的心里出现了怎样的变化?

3、在这个“美与丑的看台”上,雨果是通过什么创作方法使众多人物的美与丑展现出来的?幻灯片 8幻灯片 9 文中观刑的群众与鲁迅笔下的“看客”形象有何异同?

鲁迅笔下的“看客”是麻木冷漠的群体形象,是缺乏民主平等自由思想启蒙的中国社会中的特有现象。相对来说,文中观刑的群众缺乏理智和同情心,自私冷漠,体现了人类的劣根性,具有更普遍的意义。

拓展思考:幻灯片 7课文中对人物的对比描写有哪些?

研讨思路:从两方面着手——人物的自身内外以及人物之间的对比。人物自身(外表,内心)——

伽西莫多、克洛德。

人物之间:

伽西莫多——克洛德;

观刑群众——爱斯梅拉达

爱斯梅拉达——克洛德

幻灯片 7问题探讨:1、“一滴眼泪换一滴水”所说的那滴眼泪,是滴怎样的眼泪?它在文中折射出了什么?

2、伽西莫多喝过了水,他又为什么想要吻爱斯梅拉达“美丽的小手”?而当爱斯梅拉达“惊恐地把手缩回去了”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱斯梅达拉?1、“一滴眼泪换一滴水”所说的那滴眼泪,是滴怎样的眼泪?它在文中折射出了什么?

残酷的刑罚没有使伽西莫多流泪,群众的冷嘲热讽与打骂没有使他流泪,副主教的忘恩负义没有使他流泪……而爱斯梅拉达的“一滴水”中透出了人性美的光辉,照亮了沉睡在黑夜中的善良,唤醒了伽西莫多几乎已经接近僵化的人性,生平第一次流出了眼泪。那是——感激之泪

自责之泪

悔恨之泪

开心之泪

觉醒之泪折射出人性的光辉2、伽西莫多喝过了水,他又为什么想要吻爱斯梅拉达“美丽的小手”?而当爱斯梅拉达“惊恐地把手缩回去了”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱斯梅达拉?

这就是伽西莫多表示感激的方式。也反映出伽西莫多对美的追求。他“责怪”——责怪爱斯梅拉达误解了他的好意。他“悲哀”——悲哀自己曾经伤害过爱斯梅拉达,而让爱斯梅拉达对自己产生了误解;同时,也说明他极度的凄凉,因为连善良的爱斯梅拉达也不能给他精神的需求。作业:一滴眼泪换一滴水为什么一滴眼泪可以换来一滴水?课 文 研 习一滴眼泪 一滴水善良之心 围观者副主教残忍无知虚伪狠毒美丑悔恨之泪刑台重 点 分 析 爱斯梅拉达“像小孩害怕被野兽咬着似的,惊恐地把手缩回去了。”她既然那么害怕伽西莫多,为什么又送水给他喝呢? 表现了她的善良也体现了人性的美丽。爱斯梅拉达送水给伽西莫多(63-67小节)

“观众也都被感动了,大家拍着手喊道:‘好极了,好极了!’” 这样写合理吗? 看起来群众前后的态度十分的矛盾,而且变化比较突然,但这样描写还是合理的。一方面,群众的嘲笑、侮辱伽稀莫多,是因为不知道事情的真相;另一方面,作者充分描写了“中世纪的人民‘的无知愚昧和缺乏怜悯同情心,并通过议论表达了自己对他们的不满和讽刺,但这并不能说明这些”中世纪的人民“完全丧失了人性,爱斯梅拉达的举动,唤醒了他们人性中的良知是完全可以理解的。这既歌颂了美好人性的力量,也是对美好人性的呼唤。重 点 分 析 根据文章中人物的表现,我们能够看出雨果对人性的何种思考?(可适当联系雨果的其他作品)

研讨思路:

雨果对人性的追求和人道的关怀贯穿他的作品始终。“比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵” (雨果)。雨果在不遗余力地批判黑暗的社会以及丑恶的人性的同时,同样唱出了一曲曲人性美的赞歌。雨果不仅在揭露、批判和思考,同时他也在憧憬和希望。应该按照出场人物分类论述,不可一概而论。 伽西莫多——是作者根据“丑就在美的旁边,畸形靠近优美,粗俗藏在崇高的背后,恶与善并存”的美学原则创造的人物形象,外形丑陋,但内心纯真善良。

爱斯梅拉达——美丽纯洁,天真善良,坦率开朗,多才多艺。在她身上集中体现了人性中最美好的一面。

副主教克洛德——人性恶的标本。虚伪狠毒,道貌岸然,内心阴险。

观刑群众——缺乏理智和同情心,自私冷漠,体现了人的劣根性。

人性,是一个抽象而又具体的话题。生活的每一天,每一个瞬间,都在展示着人性的复杂与丰富,美丽与丑陋。几乎所有文学作品,都直接或间接地表现着人性这个永恒的主题。解读文学作品中的人性内涵,对提高我们认识生活的能力,对净化我们的灵魂,提升自己的道德境界都是十分重要的。——雨果“比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵” 雨果(l802~1885)19世纪法国浪漫主义文学杰出的代表,14岁开始写诗,15岁写的《读书乐》获法国学士院征文奖,18岁获“文艺竞赛硕士”荣誉,被誉为“神童”。贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。他的创作期长达60年以上,给法国文学和人类文化宝库增添了一份十分辉煌的文化遗产。1827年发表韵文剧本《克伦威尔》和《<克伦威尔>序言》,“序言”被称为法国浪漫主义戏剧运动的宣言。1830年他据序言中的理论写成第一个浪漫主义剧本《爱尔那尼》,它的演出标志着浪漫主义对古典主义的胜利。其代表作是:《巴黎圣母院》、《悲惨世界》等长篇小说。 《巴黎圣母院》(1831)是雨果第一部大型浪漫主义小说。它以离奇和对比手法写了一个发生在15世纪法国的故事:巴黎圣母院副主教克罗德道貌岸然、蛇蝎心肠,先爱后恨,迫害吉卜赛女郎爱斯梅拉达。面目丑陋、心地善良的敲钟人伽西莫多为救女郎而舍身。小说揭露了宗教的虚伪,宣告禁欲主义的破产,歌颂了下层劳动人民的善良、友爱、舍己为人,反映了雨果的人道主义思想。作 品 简 介一滴眼泪换一滴水法 雨果字 音 字 形鞭笞 镂刻 菲薄 耷拉 紧扎

脊背 蜷缩 抽搐 牛虻 黝黑

诅咒 虫豸 恫吓 迸出 跛脚 chī lòu fěi dā zā

jǐ quán chù méng yǒu

zǔzhòu zhì dòng bèng bǒ 文本分析1、伽西莫多受刑前后,观看的人们都有哪些表现?他们之间的区别表现了什么?

2、在行刑台上的伽西莫多对不同人的举动作了哪些不同的表现?他的心里出现了怎样的变化?

3、在这个“美与丑的看台”上,雨果是通过什么创作方法使众多人物的美与丑展现出来的?幻灯片 8幻灯片 9 文中观刑的群众与鲁迅笔下的“看客”形象有何异同?

鲁迅笔下的“看客”是麻木冷漠的群体形象,是缺乏民主平等自由思想启蒙的中国社会中的特有现象。相对来说,文中观刑的群众缺乏理智和同情心,自私冷漠,体现了人类的劣根性,具有更普遍的意义。

拓展思考:幻灯片 7课文中对人物的对比描写有哪些?

研讨思路:从两方面着手——人物的自身内外以及人物之间的对比。人物自身(外表,内心)——

伽西莫多、克洛德。

人物之间:

伽西莫多——克洛德;

观刑群众——爱斯梅拉达

爱斯梅拉达——克洛德

幻灯片 7问题探讨:1、“一滴眼泪换一滴水”所说的那滴眼泪,是滴怎样的眼泪?它在文中折射出了什么?

2、伽西莫多喝过了水,他又为什么想要吻爱斯梅拉达“美丽的小手”?而当爱斯梅拉达“惊恐地把手缩回去了”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱斯梅达拉?1、“一滴眼泪换一滴水”所说的那滴眼泪,是滴怎样的眼泪?它在文中折射出了什么?

残酷的刑罚没有使伽西莫多流泪,群众的冷嘲热讽与打骂没有使他流泪,副主教的忘恩负义没有使他流泪……而爱斯梅拉达的“一滴水”中透出了人性美的光辉,照亮了沉睡在黑夜中的善良,唤醒了伽西莫多几乎已经接近僵化的人性,生平第一次流出了眼泪。那是——感激之泪

自责之泪

悔恨之泪

开心之泪

觉醒之泪折射出人性的光辉2、伽西莫多喝过了水,他又为什么想要吻爱斯梅拉达“美丽的小手”?而当爱斯梅拉达“惊恐地把手缩回去了”的时候,他为什么用“充满责怪和无限悲哀的眼光”望着爱斯梅达拉?

这就是伽西莫多表示感激的方式。也反映出伽西莫多对美的追求。他“责怪”——责怪爱斯梅拉达误解了他的好意。他“悲哀”——悲哀自己曾经伤害过爱斯梅拉达,而让爱斯梅拉达对自己产生了误解;同时,也说明他极度的凄凉,因为连善良的爱斯梅拉达也不能给他精神的需求。作业:一滴眼泪换一滴水为什么一滴眼泪可以换来一滴水?课 文 研 习一滴眼泪 一滴水善良之心 围观者副主教残忍无知虚伪狠毒美丑悔恨之泪刑台重 点 分 析 爱斯梅拉达“像小孩害怕被野兽咬着似的,惊恐地把手缩回去了。”她既然那么害怕伽西莫多,为什么又送水给他喝呢? 表现了她的善良也体现了人性的美丽。爱斯梅拉达送水给伽西莫多(63-67小节)

“观众也都被感动了,大家拍着手喊道:‘好极了,好极了!’” 这样写合理吗? 看起来群众前后的态度十分的矛盾,而且变化比较突然,但这样描写还是合理的。一方面,群众的嘲笑、侮辱伽稀莫多,是因为不知道事情的真相;另一方面,作者充分描写了“中世纪的人民‘的无知愚昧和缺乏怜悯同情心,并通过议论表达了自己对他们的不满和讽刺,但这并不能说明这些”中世纪的人民“完全丧失了人性,爱斯梅拉达的举动,唤醒了他们人性中的良知是完全可以理解的。这既歌颂了美好人性的力量,也是对美好人性的呼唤。重 点 分 析 根据文章中人物的表现,我们能够看出雨果对人性的何种思考?(可适当联系雨果的其他作品)

研讨思路:

雨果对人性的追求和人道的关怀贯穿他的作品始终。“比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵” (雨果)。雨果在不遗余力地批判黑暗的社会以及丑恶的人性的同时,同样唱出了一曲曲人性美的赞歌。雨果不仅在揭露、批判和思考,同时他也在憧憬和希望。应该按照出场人物分类论述,不可一概而论。 伽西莫多——是作者根据“丑就在美的旁边,畸形靠近优美,粗俗藏在崇高的背后,恶与善并存”的美学原则创造的人物形象,外形丑陋,但内心纯真善良。

爱斯梅拉达——美丽纯洁,天真善良,坦率开朗,多才多艺。在她身上集中体现了人性中最美好的一面。

副主教克洛德——人性恶的标本。虚伪狠毒,道貌岸然,内心阴险。

观刑群众——缺乏理智和同情心,自私冷漠,体现了人的劣根性。