得道多助,失道寡助(山东省济宁市邹城市)

文档属性

| 名称 | 得道多助,失道寡助(山东省济宁市邹城市) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-01-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

0_[P[ 0.�p�p�t(共16张PPT)

得道多助,失道寡助

看庄中学 刘林新

教学目标

1、学习短论运用对比,逐层深

入的论证方法。

2、理解“得道多助,失道寡助” 的含义,并从中受到教益。

学习指导

先要懂得词义、句意,在此

基础上理解文章的思想内容,认

识文章的论述特点。

作者简介:

孟子,名轲,字子舆。战国时期儒家学派的代表人物。著名的思想家、政治家、教育家、散文家。他继承孔子的学说,与孔子并称。元明时称为“亚圣”。主张实行“仁政”, 君王要“与民同乐”, 人与人之间要相亲相爱, 希望人们能安居乐业 。 其在教育方面的思想、主张,有不少是值得我们借鉴的。孟子的文章自成风格,其文思想深刻,说理透彻,气势充沛,开合自如,长于论辩,有很强的说服力。

作品简介:

《孟子》是一部记录子及其弟

子的政治、教育、哲学、伦理等

思想观点和政治活动的书,共七

篇,是孟子和他的弟子万章等合

著的。与《论语》、《大学》、

《中庸》合称四书。

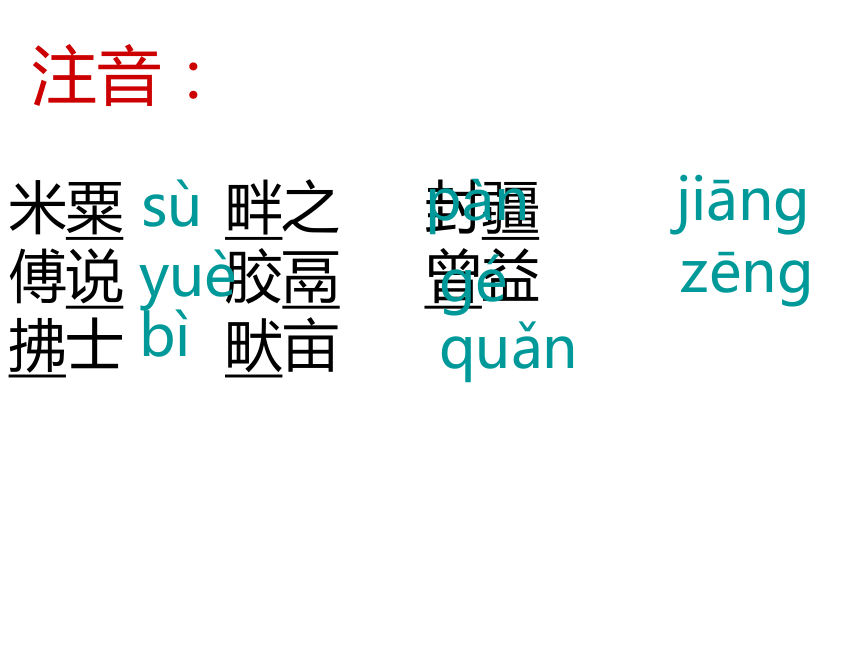

注音:

米粟 畔之 封疆

傅说 胶鬲 曾益

拂士 畎亩

sù

jiāng

pàn

yuè

gé

zēng

bì

quǎn

阅读第一节思考问题:

解释字词

天时

地利

人和

时令、气候、政治形势等条件。

有利的地理形势。

人心所向、上下团结等。

这两句谈的是什么问题?提出什么看法?

讨论问题

[谈的是战争中的攻守问题,提出具备“人

和”这个条件才最有利于攻守。这两句揭

示本篇的中心论点。]

阅读第二节思考问题:

解释加点字词

三里之 城 ,七里之郭 ,

环 而 攻之 而 不胜。夫 环而攻之,必有得天时者矣,

然而 不胜者,是 天时不如地利也 。

的

内城

外城

围

连词,前后是承接关系

小城

表转折,但是,却

发语词,用在句首,表示要发议论

者:指“得天时”这种情况。矣:语气助词,表肯定。

然而:虽然这样,但是

这

表判断

讨论:本段(第二段)摆出了什

么论据?有何作用?

围攻一座小城但不能取胜。论证

了中心论点的前半部分内容:

“天时不如地利” ,强调了“地利”

重要性。

阅读第三节思考问题:

解释加线词

城 非不高也,池 非不深也,

兵革

非不坚 利 也,

米粟非不多也,委 而去

之 ,是 地利不如人和也。

城墙

护城河

泛指武器装备。兵,兵器。革,

甲,甲衣

坚韧

锐利

放弃

离开

所守之城

这

城高池深、兵利革坚、米粟充足但弃城

而逃。论证中心论点的后半部分内容:

“地利不如人和”,突出人和的重要性 。

讨论

a本段摆出了什么论据?有何作用?

b本段运用了什么修辞方法?句式上

有何特点?讨论其作用?

运用了排比和双重否定句式。从多个

方面强调守城一方占尽地利,但结果

却弃城而逃,从而有力证明了“人和”

的重要。整齐的句式,使得文章气势

奔放,具有很强的说服力。

阅读第四节思考问题:

故 曰,域 民不以封 疆

之 界,固国 不以 山溪之险,威

天下不以兵革之利。得道者

多助,失道者寡助。寡助之 至 , 亲戚

畔 之。多助之至,

天下顺之。以 天下之所顺 ,

攻亲戚之所畔,故君子

有 不战,战必胜矣。

因此,所以

限制

疆界

的

国防

靠

震慑

施行仁政的君主

到

极点

内外亲戚

通“叛”,背叛

凭

归顺,服从

行仁政的君主

或者

讨论

1、划出文中的排比句,说说其作用。

从反面推论,指出“城民”“固国”“威天

下”应当依靠“人和”,有很强的说服力

2、在此基础上,作者得出什么结论?

得道者多助,失道者寡助

3、“人和”的实质是什么?

在于“得道”,即施行仁政,取得人民

的支持和拥护。

4、下文作者运用了什么论证方法?

对比

5、本段在全文中有何作用?

总结全文,

深化论点

诵读课文:拓展延深

有人认为:战争胜负取决于战争性质和人心向背,“威天下”不能靠“天时”“地利”,而只能靠“人和”的理论只能适用于科学不发达的古代社会,在高科技发展的今天,要想打胜仗,就必须有最先进的武器,其余都是次要的。对于这种说法你有何想法?

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)