唐诗宋词《兵车行》课件

图片预览

文档简介

课件17张PPT。 兵车行

杜甫学习目标:

1 .体会杜诗的沉郁风格,把握本诗的主旨。

2 .背诵整首诗。作者简介:

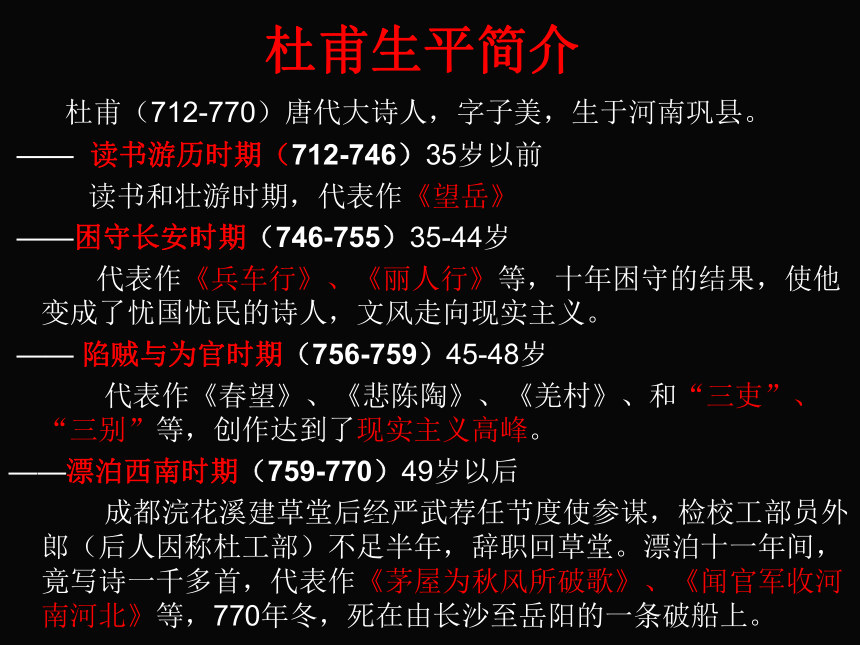

杜甫,字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。出生于巩县,唐代现实主义诗人。曾漫游各地,寓居长安十年,“安史之乱”被俘,逃出后任左拾遗,后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。其作品显示了唐由盛转衰的历史过程,风格沉郁顿挫,被称为“诗史”,有《杜工部诗集》。代表作有组诗“三吏”、“三别”。杜甫生平简介 杜甫(712-770)唐代大诗人,字子美,生于河南巩县。

—— 读书游历时期(712-746)35岁以前

读书和壮游时期,代表作《望岳》

——困守长安时期(746-755)35-44岁

代表作《兵车行》、《丽人行》等,十年困守的结果,使他变成了忧国忧民的诗人,文风走向现实主义。

—— 陷贼与为官时期(756-759)45-48岁

代表作《春望》、《悲陈陶》、《羌村》、和“三吏”、“三别”等,创作达到了现实主义高峰。

——漂泊西南时期(759-770)49岁以后

成都浣花溪建草堂后经严武荐任节度使参谋,检校工部员外郎(后人因称杜工部)不足半年,辞职回草堂。漂泊十一年间,竟写诗一千多首,代表作《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》等,770年冬,死在由长沙至岳阳的一条破船上。

题解

“行”是乐府歌曲的一种体裁,常与“歌”结合一起,称作“歌行体”。《兵车行》是一首乐府体诗,但古代乐府中没有“兵车行”这样的题目,诗人杜甫没有使用乐府古题,而是根据诗歌内容自拟新题,故这是诗人自创的一首乐府新题,是缘事而发,即所谓“即事名篇”,也是对乐府诗的一大改造。背景

唐玄宗开元、天宝年间,实行穷兵黩武的政策,对西北、西南少数民族地区连连发动战争。据《资治通鉴》载:“天宝十载(752年)四月,剑南节度使鲜于仲通讨伐南诏,大败于泸南。时仲通将兵八万,….军大败,士卒死者六万人,仲通仅身免。杨国忠掩盖败绩,仍叙其战功,制大募两京及河南河北兵以击南诏。人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者十八九,莫肯应募。”杨国忠强令“分道捕人,连枷送诣军所”。于是,“行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野。”当时的征兵情况,于其中可见一斑。 1、开篇描写了什么场面? 给你的感受?2、描写的角度或是技巧? 送别场面

凄惨,哀怨,震人心弦

视听结合:“辚辚”“萧萧”是听觉形象,令人有人马杂沓之感,可以想见出征士兵之多;

“弓箭各在腰”是视觉形象,表明一切准备就绪,只待一声令下就要出发。动作细节:“走”,表明心情万分急切,却又无奈。

“牵衣”而泣,写出了亲人之间不忍离去却又不得不离去的不舍和无奈。

“顿足”而呼,“拦道而哭”这些动作描写给这个场面渲染了极其凄惨的气

氛,表达了人们彻心入骨的绝望悲怆和对无休止的开边战争的强烈怨愤。

夸张的修辞手法:

注意:对于关键句的赏析要抓住其中的关键字,引述关键字赏析,才不至于使答案显得空泛。如遇到有用特殊表现手法或修辞方法的时候要点明。

明确:

诗人把本可安排在事件展开过程中的送别场面置于篇首,既符合一个旁观者观察问题的角度,又设下悬念;既使悲剧气氛笼罩全篇,又为下文作了铺垫。

3、浓墨重彩的场景描写的作用?思路一、凄惨的送别图

二、 役夫控诉(设问的方式)

第二部分 1、 “点行频”是什么意思? 2、“点行频”的具体表现有那些? 4、联系上下文,分析“点行频”的危害。 明确:1、人民妻离子散,家破人亡。

2、将士血流成海,白骨成堆。

3、田园荒芜,农业无收。 3、“点行频”的根本原因是什么? 明确:武皇开边意未已。频繁地征兵 以一个15岁出征,40岁还在戍边的“行人”做例子,写出了情况的真实性。

第二层1、对这种惨象,役夫是否敢申恨?表达了一种什么样的心理? 2、最终有没有申恨,哪些诗句能体现出来? 3、“信知生男恶,反是生女好”这种社会心理在当时正常吗?产生这种社会心理的原因?

明确:整个第三段 明确:不正常。因为当时朝廷用兵频繁,大量征用男丁,造成人民家破人亡、妻离子散,生男会被朝廷征用打仗,死后白骨无人收,所以人们宁肯生女不生男。这是由统治者的主观意愿所造成的一种反常社会心理。

明确:敢怒不敢言4、简要分析“君不见” 两句描绘了一幅怎样的画面?说说以此作结有什么作用?-明确:

画面:描绘了一幅触目惊心的画面:青海边的古战场上,青沙茫茫,白骨遍野,阴风惨惨,鬼哭凄厉,寂冷阴森的场景,令人不寒而栗。作用:

结构上:这种凄冷低沉的色调,悲惨哀怨的鬼泣与文章开头的人声鼎沸,惊天动地的人哭,形成强烈的对照,达到一种了首尾呼应,浑然一体的格局。

内容上:以凄惨哀怨的画面作结,更有力地揭露了唐王朝穷兵黩武的罪恶,从而将作者的沉痛悲愤之情充分地表达出来。

主旨深层次地揭露了统治者穷兵黩武政策所带来的灾难与罪恶,表达了作者内心的悲愤和对人民疾苦的关怀之情。 它不仅是揭露了朝廷强行征兵给农业生产造成的巨大破坏,还描写了地方官吏催逼租税,造成民生凋敝,而且进一步把笔触伸向社会心理:“生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草”。艺术特色1 章法严密。一是前后呼应,二是层层递进。

2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高度的艺术性表现出来。 ?

①重墨铺染。出征图,既有听觉形象又有视觉形象。 “耶娘妻子走相送”,一个“走”字刻画出眷属们在亲人出征时追奔呼号和那一刹那的生离死别的情景“牵顿足拦道哭”,连续四个动作,把送行者那种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态,表现得细腻入微.

②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真实感。

关于“浓郁顿挫”

“沉郁顿挫”来源于杜甫的《进雕赋表》,严羽《沧浪诗话》说杜甫诗歌“沉郁”,李白诗歌“飘逸”。清朝翁方纲把“沉郁顿挫”作为杜诗的基本风格。

吴瞻泰《杜诗提要》:“浓郁者,意也;顿挫者,法也。”

沉郁,是感情的悲慨,壮大深厚,如杜诗中的国破家难,已病,怀才不遇,年华已逝,命途多舛,壮志未酬,怀亲思友。比如同是鄙薄权贵,李白说:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,杜甫却说:“野人旷荡无靦(tiǎn)颜,岂可久在王侯间”。一浓郁一飘逸,很明显。

顿挫,是感情表达的波浪起伏、反复低回

拓展延伸仔细阅读下面一首诗歌,写一段鉴赏性文字。

陇西行

陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。

作者展开想象,把早已成为河边白骨的将士与远在家乡还在思念成梦的亲人进行对比,充分地揭示了战争给家庭带来的悲剧。

杜甫学习目标:

1 .体会杜诗的沉郁风格,把握本诗的主旨。

2 .背诵整首诗。作者简介:

杜甫,字子美,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。出生于巩县,唐代现实主义诗人。曾漫游各地,寓居长安十年,“安史之乱”被俘,逃出后任左拾遗,后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。其作品显示了唐由盛转衰的历史过程,风格沉郁顿挫,被称为“诗史”,有《杜工部诗集》。代表作有组诗“三吏”、“三别”。杜甫生平简介 杜甫(712-770)唐代大诗人,字子美,生于河南巩县。

—— 读书游历时期(712-746)35岁以前

读书和壮游时期,代表作《望岳》

——困守长安时期(746-755)35-44岁

代表作《兵车行》、《丽人行》等,十年困守的结果,使他变成了忧国忧民的诗人,文风走向现实主义。

—— 陷贼与为官时期(756-759)45-48岁

代表作《春望》、《悲陈陶》、《羌村》、和“三吏”、“三别”等,创作达到了现实主义高峰。

——漂泊西南时期(759-770)49岁以后

成都浣花溪建草堂后经严武荐任节度使参谋,检校工部员外郎(后人因称杜工部)不足半年,辞职回草堂。漂泊十一年间,竟写诗一千多首,代表作《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》等,770年冬,死在由长沙至岳阳的一条破船上。

题解

“行”是乐府歌曲的一种体裁,常与“歌”结合一起,称作“歌行体”。《兵车行》是一首乐府体诗,但古代乐府中没有“兵车行”这样的题目,诗人杜甫没有使用乐府古题,而是根据诗歌内容自拟新题,故这是诗人自创的一首乐府新题,是缘事而发,即所谓“即事名篇”,也是对乐府诗的一大改造。背景

唐玄宗开元、天宝年间,实行穷兵黩武的政策,对西北、西南少数民族地区连连发动战争。据《资治通鉴》载:“天宝十载(752年)四月,剑南节度使鲜于仲通讨伐南诏,大败于泸南。时仲通将兵八万,….军大败,士卒死者六万人,仲通仅身免。杨国忠掩盖败绩,仍叙其战功,制大募两京及河南河北兵以击南诏。人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者十八九,莫肯应募。”杨国忠强令“分道捕人,连枷送诣军所”。于是,“行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野。”当时的征兵情况,于其中可见一斑。 1、开篇描写了什么场面? 给你的感受?2、描写的角度或是技巧? 送别场面

凄惨,哀怨,震人心弦

视听结合:“辚辚”“萧萧”是听觉形象,令人有人马杂沓之感,可以想见出征士兵之多;

“弓箭各在腰”是视觉形象,表明一切准备就绪,只待一声令下就要出发。动作细节:“走”,表明心情万分急切,却又无奈。

“牵衣”而泣,写出了亲人之间不忍离去却又不得不离去的不舍和无奈。

“顿足”而呼,“拦道而哭”这些动作描写给这个场面渲染了极其凄惨的气

氛,表达了人们彻心入骨的绝望悲怆和对无休止的开边战争的强烈怨愤。

夸张的修辞手法:

注意:对于关键句的赏析要抓住其中的关键字,引述关键字赏析,才不至于使答案显得空泛。如遇到有用特殊表现手法或修辞方法的时候要点明。

明确:

诗人把本可安排在事件展开过程中的送别场面置于篇首,既符合一个旁观者观察问题的角度,又设下悬念;既使悲剧气氛笼罩全篇,又为下文作了铺垫。

3、浓墨重彩的场景描写的作用?思路一、凄惨的送别图

二、 役夫控诉(设问的方式)

第二部分 1、 “点行频”是什么意思? 2、“点行频”的具体表现有那些? 4、联系上下文,分析“点行频”的危害。 明确:1、人民妻离子散,家破人亡。

2、将士血流成海,白骨成堆。

3、田园荒芜,农业无收。 3、“点行频”的根本原因是什么? 明确:武皇开边意未已。频繁地征兵 以一个15岁出征,40岁还在戍边的“行人”做例子,写出了情况的真实性。

第二层1、对这种惨象,役夫是否敢申恨?表达了一种什么样的心理? 2、最终有没有申恨,哪些诗句能体现出来? 3、“信知生男恶,反是生女好”这种社会心理在当时正常吗?产生这种社会心理的原因?

明确:整个第三段 明确:不正常。因为当时朝廷用兵频繁,大量征用男丁,造成人民家破人亡、妻离子散,生男会被朝廷征用打仗,死后白骨无人收,所以人们宁肯生女不生男。这是由统治者的主观意愿所造成的一种反常社会心理。

明确:敢怒不敢言4、简要分析“君不见” 两句描绘了一幅怎样的画面?说说以此作结有什么作用?-明确:

画面:描绘了一幅触目惊心的画面:青海边的古战场上,青沙茫茫,白骨遍野,阴风惨惨,鬼哭凄厉,寂冷阴森的场景,令人不寒而栗。作用:

结构上:这种凄冷低沉的色调,悲惨哀怨的鬼泣与文章开头的人声鼎沸,惊天动地的人哭,形成强烈的对照,达到一种了首尾呼应,浑然一体的格局。

内容上:以凄惨哀怨的画面作结,更有力地揭露了唐王朝穷兵黩武的罪恶,从而将作者的沉痛悲愤之情充分地表达出来。

主旨深层次地揭露了统治者穷兵黩武政策所带来的灾难与罪恶,表达了作者内心的悲愤和对人民疾苦的关怀之情。 它不仅是揭露了朝廷强行征兵给农业生产造成的巨大破坏,还描写了地方官吏催逼租税,造成民生凋敝,而且进一步把笔触伸向社会心理:“生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草”。艺术特色1 章法严密。一是前后呼应,二是层层递进。

2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高度的艺术性表现出来。 ?

①重墨铺染。出征图,既有听觉形象又有视觉形象。 “耶娘妻子走相送”,一个“走”字刻画出眷属们在亲人出征时追奔呼号和那一刹那的生离死别的情景“牵顿足拦道哭”,连续四个动作,把送行者那种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态,表现得细腻入微.

②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真实感。

关于“浓郁顿挫”

“沉郁顿挫”来源于杜甫的《进雕赋表》,严羽《沧浪诗话》说杜甫诗歌“沉郁”,李白诗歌“飘逸”。清朝翁方纲把“沉郁顿挫”作为杜诗的基本风格。

吴瞻泰《杜诗提要》:“浓郁者,意也;顿挫者,法也。”

沉郁,是感情的悲慨,壮大深厚,如杜诗中的国破家难,已病,怀才不遇,年华已逝,命途多舛,壮志未酬,怀亲思友。比如同是鄙薄权贵,李白说:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,杜甫却说:“野人旷荡无靦(tiǎn)颜,岂可久在王侯间”。一浓郁一飘逸,很明显。

顿挫,是感情表达的波浪起伏、反复低回

拓展延伸仔细阅读下面一首诗歌,写一段鉴赏性文字。

陇西行

陈陶 誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。 可怜无定河边骨,犹是深闺梦里人。

作者展开想象,把早已成为河边白骨的将士与远在家乡还在思念成梦的亲人进行对比,充分地揭示了战争给家庭带来的悲剧。