浙江省诸暨市2008-2009学年度高二上学期期末考试语文试题(北京市)

文档属性

| 名称 | 浙江省诸暨市2008-2009学年度高二上学期期末考试语文试题(北京市) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

诸暨市2008—2009学年第一学期期末考试试题

高二语文

说明:本试卷的所有答案一律写在“答题纸”上。

一、选择题(共30分,每小题2分)

1.下列词语中加点词的注音全部正确的一项是

A.栖(qī)息 携(xiān)带 胚(pēi)胎 弥(mí)足珍贵

B.袒(tǎn)露 颓(tuí)败 妖娆(ráo) 朝(zhāo)生暮死

C.蛊(g )惑 和蔼( i) 拍摄(shì) 盈(yíng)亏圆缺

D.攒(zǎn)射 踌躇(chú) 青睐(1ài) 不可遏(è)制

2.下列句子中,没有出现错别字的一项是

A.30年来,我们曾驱散阴薶,信心百倍;我们也曾经受考验,艰辛探索。尽管我们遭遇了众多急流险滩,但改革开放的航向始终如一。

B.中国文化具有不少优势,但是千万不要将许多形容词胡乱堆切在它身上,否则就会造成狭隘的民族主义,产生盲目自大或盲目自卑。

C.索马里海盗的猖獗行动,本身是一个孤立的事件,但是它产生和发展的脉络折射出索马里乃至非洲大陆其他一些地区面对的普遍课题。

D.国外一些金融机构倒闭或被收购、接管,部分国家或地区信用恶化和痿缩,进出口贸易中的履约风险和结算风险也将进一步增大。

3.依次填入下列句子括号内的词语.最恰当的一项是

①现代公共精神的彰显同时也( )平等。这种平等意识应当包含这么两层意

思:第一,权利平等;第二,身份平等。

②网络书店的价格优势源于先进的销售模式。网络书店无须支付昂贵的店面租金和

店员工薪,经营成本大大( )。

③一座座环环相依、方圆结合的土楼,( )在青山绿水之间,与蓝天白云遨游,

仿如大自然的雕刻,美轮美奂。

④由于时代的变化,马克思的一些具体( )不一定完全准确,但马克思关于资

本主义经济运动规律的认识,没有过时。

A.体现 缩减 屹立 预见 B.体现 减轻 屹立 预测

C.呼唤 减轻 镶嵌 预见 D.呼唤 缩减 镶嵌 预测

4.下列各句中,加点词语能被括号中的词语替换且不改变句意的一项是

A.这样联想是牵强附会的,但这种可能性也不能断然排斥。像《荷塘月色》中描写的那种寂静,什么声音都可能出现,蝉鸣能例外乎 (穿凿附会)

B.当年的国界,今日成为供人凭吊游览的景点。筚路蓝缕曾经强大的楚国,终被秦灭掉,而秦最后又被楚人灭掉,“楚虽三户,亡秦必楚”。(励精图治)

C.可能每个村子都会有这样的一帮小伙子——还没熬到可以死心塌地地去老老实 实种地的年龄,但又没勇气出去闯荡一番。(专心致志)

D.往后,乡里人就能乘车去城市了,他们可以看没有尽头的马路,无法用肉眼丈量的大厦,还有,如田野绿草一般绵延的车水马龙。(熙熙攘攘)

5.下列句子中全部没有语病、表意明确的一项是

①为了适应新的形势任务需要,全军大力增强理论武装工作,加强各级党组织能力建设和先进性建设。

②当今世界,没有哪个跨国公司能够忽略中国,没有哪个研究外交、政治和经济的学者能够小看中国。

③或者说,在以足球、篮球联赛为标志的体育改革市场化、商业化进程中,已经遇到了“法制化”的瓶颈。

④平心而论,消费环境也没有从根本上得以较好改观,假冒伪劣、虚假广告、欺诈信息等仍在困扰消费者。

⑤即使由于行业不同,所受影响不同,但是面对金融危机却充满信心的,这位老总不是唯一的一个。

⑥席卷全球的国际金融危机对我国企业和就业产生了一定影响,保增长、保就业、保稳定成为重中之重。

A.①②③ B.②⑤⑥ c.②③⑥ D.②③④

6.下列句子使用说明方法或修辞手法已作分析,不恰当的一项是

A.景泰蓝要涂上色料,铜丝粘在上面,涂色料就有了界限。譬如柳条上的每片叶子

由两条铜丝构成,绿色料就可以填在两条铜丝中间,不至于溢出来。(比喻说明)

B.荔枝大小,通常是直径三四厘米,重十余克到二十余克。20世纪60年代,广东调查所地,有鹅蛋荔和丁香荔,重达四五十克。(数字说明)

C.暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪。眼面前茶饭怕不待要吃,恨塞满愁肠胃。“蜗角虚名,蝇头微利”,拆鸳鸯在两下里。(比喻、引用、借代)

D.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢 ……沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(对偶、反问、反复、对比)

7.填入下面这段文字的横线处的两个句子,全都恰当的一项是

荔枝花期是二月初到四月初,早晚随品种而不同。广东有双季荔枝,一年开花两次。又有四季荔枝, ① 。花形小,绿白色或淡黄色。花分雌雄,仅极少数品种有完全花。明林叔学《荔枝花》诗说“苞蕊还分雄与雌”,应是从果农那里得来的知识。雌雄花往往不同时开放, ② ,以增加受粉的机会。一个荔枝花序,生花可有一二千朵,但结实总在百数以下,所以俗有“荔枝十花一子”的谚语。

A.①则一共开花四次之多 ②宜选择适当的品种混栽在一起

B.①则一共开花四次之多 ②宜选择不同的品种混合在一起

C.①则一年开花四次之多 ②宜选择适当的品种混栽在一起

D.①则一年开花四次之多 ②宜选择不同的品种混合在一起

8.下列这些出自《论语》话语,不属于孔子“修身”思想一项是

A.子日:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”

B.子日:“其身正,不令而行;其甚不正,虽令不从。”

C.孔子日:“以吾从大夫之后,不敢不告也。君日‘告夫三子’者!”

D.子日:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐……”

9.下列对《论语》章节中“仁”的理解,不正确的一项是

A.管仲非仁(指仁德)者与 桓公杀公子纠,不能死,又相之。

B.君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁(指仁政)之本与

C.克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁(指仁道)焉。为仁由己,而由人乎哉

D.弟子人则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁(指仁义之人),行有余力,则以学文。

▲阅读下面的《论语》章句,完成第10、11两题。

①子曰:“鄙夫可与事君也与哉 其未得之也,患得之;既得之,患失之。苟患失之,无所不至也。”

②季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何 ”子曰:“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能。则劝。”

③子日:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

10.下面对这些章句中有关词语的解释,不恰当的一项是

A.“鄙夫”是指庸俗浅薄之人,“患”在这里是“担心、担忧”之意,而“无所不至”则说明假如“患失”就什么坏事都会做出来。

B.“使民敬、忠以劝”的“敬”“忠”和“劝”分别是严肃认真、对人对事尽心竭力和努力的意思,“以”是连词,可解释为“并且”。

C.“临之以庄”的“临”意思是“面对”,而“庄”的意思是“庄重”,“举善而教不能”的“善”和“不能”是喻指不同的两类人。

D.“无求饱”和“无求安”是“君子”最起码的物质追求,“无求饱”是指吃不饱也没关系,“吾求安”则是说不能贪图生活享受。

11.下面对这些章句的理解和分析,不恰当的一项是

A.“其未得之也,患得之;既得之,患失之”就是成语“患得患失”的出处,以此深刻揭示了“鄙夫”那种斤斤计较,得寸进尺的不良品德。

B.孔子对季康子的回答,要言不烦,言简意赅,告诉对方从“临之以庄”“孝慈”“举善而教不能”等三方面去身体力行,就会取得预期效果。

C.孔子将“敏于事而慎于言,就有道而正焉”作为衡量“好学”的标准之一,体现了“学”“用”结合、以学正己、不断实践完善的教育思想。

D.这些章句较典型地体现了《论语》的基本风格,几乎没有多余的描写,而是通过简明的对话表达丰富的思想,并以语气语调流露情感倾向。

12.下列句子中加点词的意思,跟现代汉语都不相同的一项是

①小年不及大年 ②引以为流觞曲水,坐列其次

③今仆不幸,早失父母 ④颜色憔悴,形容枯槁

⑤唯仁者能好人,能恶人 ⑥余自束发,读书轩中

⑦臣不胜犬马怖惧之情⑧孔子沐浴而朝,告于哀公曰

A.①②③⑤⑧ B.①②④⑤⑦ C.②④⑤⑥⑧D.①②④⑤⑧

13.下列句中加点词的意思不相同的一项是

A.是以区区不能废远 B.然自后余多在外,不常居

君子不以言举人 居则曰:“不吾知也!”

C.众人皆醉我独醒,是以见放 D.比去,以手阂门

秦城恐不可得,徒见欺 比及三年,可使有勇

14.下列句中加“△”的词用法相同的一项是

A.知者乐,仁者寿 B. 固知……齐彭殇为妄作

△ △

行比一乡,德合一君 垣墙周庭,以当南日

△ △

C.且臣少仕伪朝,历职郎署 D. 轩凡四遭火,得不焚

△ △

而后乃今将图南 若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异

△ △

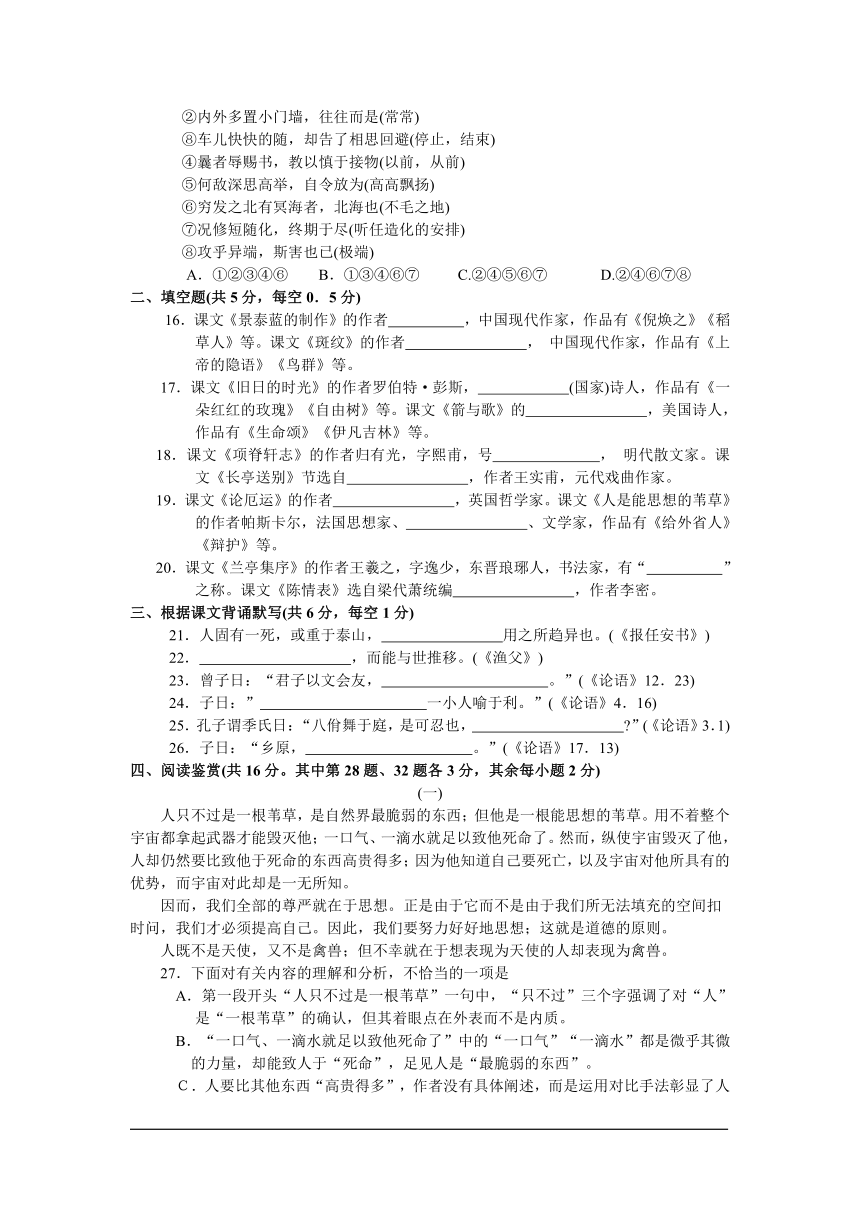

15.下列句子中加点词的意思在括号内已作解释,全部正确的一项是

①零丁孤苦,至于成立(成人自立)

②内外多置小门墙,往往而是(常常)

⑧车儿快快的随,却告了相思回避(停止,结束)

④曩者辱赐书,教以慎于接物(以前,从前)

⑤何敌深思高举,自令放为(高高飘扬)

⑥穷发之北有冥海者,北海也(不毛之地)

⑦况修短随化,终期于尽(听任造化的安排)

⑧攻乎异端,斯害也已(极端)

A.①②③④⑥ B.①③④⑥⑦ C.②④⑤⑥⑦ D.②④⑥⑦⑧

二、填空题(共5分,每空0.5分)

16.课文《景泰蓝的制作》的作者 ,中国现代作家,作品有《倪焕之》《稻草人》等。课文《斑纹》的作者 , 中国现代作家,作品有《上帝的隐语》《鸟群》等。

17.课文《旧日的时光》的作者罗伯特·彭斯, (国家)诗人,作品有《一朵红红的玫瑰》《自由树》等。课文《箭与歌》的 ,美国诗人,作品有《生命颂》《伊凡吉林》等。

18.课文《项脊轩志》的作者归有光,字熙甫,号 , 明代散文家。课文《长亭送别》节选自 ,作者王实甫,元代戏曲作家。

19.课文《论厄运》的作者 ,英国哲学家。课文《人是能思想的苇草》的作者帕斯卡尔,法国思想家、 、文学家,作品有《给外省人》《辩护》等。

20.课文《兰亭集序》的作者王羲之,字逸少,东晋琅琊人,书法家,有“ ”之称。课文《陈情表》选自梁代萧统编 ,作者李密。

三、根据课文背诵默写(共6分,每空1分)

21.人固有一死,或重于泰山, 用之所趋异也。(《报任安书》)

22. ,而能与世推移。(《渔父》)

23.曾子日:“君子以文会友, 。”(《论语》12.23)

24.子日:” 一小人喻于利。”(《论语》4.16)

25.孔子谓季氏日:“八佾舞于庭,是可忍也, ”(《论语》3.1)

26.子日:“乡原, 。”(《论语》17.13)

四、阅读鉴赏(共16分。其中第28题、32题各3分,其余每小题2分)

(一)

人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。用不着整个

宇宙都拿起武器才能毁灭他;一口气、一滴水就足以致他死命了。然而,纵使宇宙毁灭了他,

人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多;因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的

优势,而宇宙对此却是一无所知。

因而,我们全部的尊严就在于思想。正是由于它而不是由于我们所无法填充的空间扣

时问,我们才必须提高自己。因此,我们要努力好好地思想;这就是道德的原则。

人既不是天使,又不是禽兽;但不幸就在于想表现为天使的人却表现为禽兽。

27.下面对有关内容的理解和分析,不恰当的一项是

A.第一段开头“人只不过是一根苇草”一句中,“只不过”三个字强调了对“人”是“一根苇草”的确认,但其着眼点在外表而不是内质。

B.“一口气、一滴水就足以致他死命了”中的“一口气”“一滴水”都是微乎其微的力量,却能致人于“死命”,足见人是“最脆弱的东西”。

C.人要比其他东西“高贵得多”,作者没有具体阐述,而是运用对比手法彰显了人的“高贵”之处,其实也是人“能思想”的另一种诠释。

D.第二段“我们全部的尊严就在于思想”不仅是对上一段内容的转折,而且也是解读下一段内容的一把钥匙,可谓承上启下,一语破的。

28.这三段文字主要运用了什么修辞手法 着重表明了作者怎样的观点 (3分)

答:

(二)

(1)于是轮到涂色料的工作了,他们管这个工作叫点蓝。涂上的色料有好些种,不只是

一种蓝色料,为什么单叫做点蓝呢 原来这种制作方法开头的时候多用蓝色料,当时叫点

蓝,就此叫开了(我们苏州管银器上涂色料叫发蓝,大概是同样的理由)。这种制品从明朝

景泰年问(15世纪中叶)开始流行,因而总名叫景泰蓝。

(2)……

(3)他们把那些硬片放在铁臼里捣碎研细,筛成细末应用。细末里头不免掺和着铁臼

上磨下来的铁屑,他们利用吸铁石除掉它。要是吸得不干净,就会影响制成品的光彩。看来

研磨色料的方法得讲求改良。

(4)各种色料的细末都盛在碟子里,和着水,像画家的画桌上一样,五颜六色的碟子一

大堆。点蓝工人用挖耳似的家伙舀着色料,填到铜丝界成的各种形式的小格子里。大概是

熟极了的缘故,不用看什么图样,自然知道哪个格子里该填哪种色料。湿的色料填在格子

里,比铜丝高一些。整个表面填满了,等它干燥以后,就拿去烧。一烧就低了下去,于是再

填,原来红色的地方还是填红色料,原来绿色的地方还是填绿色料。要填到第三回,烧过以

后,色料才跟铜丝差不多高低。

29.下面对上述有关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.第一段先说明什么是“点蓝”,然后再说明为什么叫“点蓝”,同时顺便介绍了“景泰蓝”的由来,层次分明,重点突出,既解释知识又交代历史。

B.第三段重在说明加工色料的方法,“看来研磨色料的方法得讲求改良”是作者的建议,因为色料中的铁屑往往吸不干净而影响了景泰蓝的光彩。

C .第四段具体说明了“点蓝”的方法和特点,不但有操作程序的逐一介绍,而且还有工作场景的简要描写,增添了形象性,也具有较强的现场感。

D.“原来红色的地方还是填红色料,原来绿色的地方还是填绿色料”这句话看似啰 嗦、多余,其实不然,它强调说明了“点蓝”的一条重要规则。

30.从第四段看,作者是怎样具体而清楚地说明“点蓝”这道制作工序的。

(三)

岁月苔痕(节选)

章庭杰

(1)一个地方变化之快,新到没法形容其新,于是乎,只好改换思路,寻觅旧痕以为参

照。十来年,天掀地揭,星沙就变成了这样的所在。

(2)想到苔痕。小时候,家居的茅屋后面,是一片山林,那是我童年的梦幻乐园。山其

实说不上,只是不高的一片高地,林木好不好,只看绿苔就是了!匀匀整整,平平展展,柔柔软软,喜湿宜阴,与花草树木,相依相得,共生共茂。苔藓是一种最远古的原生植物,其生命力之强,连极地冰原都是它的世界。小时的乐园里,印象最深的,那苔藓是天地俱绿,上下齐荣。林木的绿,把自己挤长,也把蓝天挤得更为高远。苔藓的青,把绿地铺展得比刚出染坊的布匹还显新色。绿苔居然能染绿生硬滑头的一如鹅卵石之类的顽石,其绿意还能爬上千百年的树桩树干,弄得三维空间融融一体。苔藓地衣上还不时生出些浅浅小花,红红浆果,圆圆蘑菇,生出些生生的五彩童话。特别是每当锯伐树木,大人总要从地上揭些苔藓,像苔藓遮住红土黄泥一样,盖住那流出汁液的白生生的树蔸,说使它不干不空不腐,这样才能再生出小树来。我小时就留神过,还确是如此。所以,这细节至今记得。

(3)回头说星沙。自从过去年代标志性的乡供销社越来越自惭形秽,而被高耸入云的

楼盘取代,随着这最后的参照物不复存在,怕再难寻昔日的建筑了。星沙岁月遗痕少,且向

青苔觅有无。星沙日新月异的城区图上,星星点点数处苔痕,鲜活着岁月的老斑,也展演着

青春的亮色,似可资寻根探旧,成了天然参照。这苔痕就是刻意保留乡野原生林莽并稍加点

缀而成的城市森林公园。

(4)星沙公园拥远近最突出的山包一个,松柏古寺,满山青葱欲滴,林木扶疏,苔藓侵

阶,荫凉欺暑。作为建城之初回望星沙的瞩目之处,还是山上一亭一树。山顶建亭,树是最

高最大的树,立于制高点上至高处,还是星城“史前”之物,自是无限风光。谁曾料想,几个年头,许是雨露调匀,阴阳和煦,树木攒紧了劲势,一个劲疯长,先是人们的视野里绿叶剪灭了亭子的翘角飞檐,既而又是云梢抹煞了高树轮廓,至少从山脚是无法看见那一亭一树的尊显了。

(5)……

(6)特立公园算是与周边建筑相得益彰。滨水的一面,大众传媒建起的水榭,于水光山

色之间,是学院的图书馆。叠皱的山峦一方,徐特立雕像后,依山就势,长沙师范建起了攀登的台阶,毛泽东等弟子名录刻石的圆形石坛以及后山顶上俏拔高耸的师圣阁。除此,苔痕无改。一概保有次森林驳杂的原生状态,树木藤蔓参差披拂,野趣横生。就连一蓬蓬花刺兼有的金缨子,也旺盛蓬勃,与乔木争高,枝条交织在树木之间,编织着深绿色背景下白花花的春梦,勾画出深浅有致的大自然的色泽对比。清晨,晓雾轻浮,氤氲淡抹,鸟鸣山更幽,书声林愈静。联想到徐特立“有关家国书常读,无益身心事莫为”的遗教和在家乡毁家兴学的人生壮举,会觉得那意境像苔藓及其敷陈的莽原一样相洽相融,和衷一体。在这里,人们极易感喟今昔沧桑瞬息变化的历史见证,不光感觉到地老天荒的岁月苔痕,而且感悟到星沙人建筑超越楼林之上的城市文化灵魂的高雅志趣。

(7)大抵星沙超越时空而见证超越的,就是,“岁月苔痕”。

(2008年12月20日《人民日报》)

31.下面对第二段描写的理解和分析,不恰当的一项是

A.这段主要描写了“最远古的原生植物”——苔藓,不但描绘了苔藓的匀整、平展、柔软,而且还渲染了一种充满浓绿和生机的意境。

B.作者笔下的“山林”,除了“绿地铺展”,苔藓“染绿”顽石,爬上树干,还有小花、浆果、蘑菇等“生生的五彩童话”,惹人喜爱。

C.“家居的茅屋”、山林是“童年的梦幻乐园”等描写,意在表明以前生活环境的异常艰苦和星沙的贫穷落后,从而与下文构成对比。

D.描写“绿苔”,既照应文题“岁月苔痕”,“岁月”留下的记忆其实就是一种“痕”,也是由“苔藓”之实到“苔痕”之虚的思路展开。

32.为什么说“森林公园”是星沙的“岁月苔痕” 两个“公园”各有什么特点 (3分)

答:

33.下面对文章的有关赏析,不正确的一项是

A.这篇散文构思独特,颇见匠心,“寻觅旧痕以为参照”这种“以旧观新”的思维方

式,便跃出了“以新显新”的常规模式,可谓与众不同。

B.第三段“回头说星沙”由回忆切入现实,详尽地描写了星沙“天掀地揭”的变化昔日的建筑荡然无存,只留下生命力极强的“青苔”了。

C.文中对两个公园的描写,表现手法有较大的不同,“森林公园”侧重于形象生动的

客观描绘,而“特立公园”则运用了不少情景交融技法。

D.结尾一句具有点题和提升的双重作用,一方面直接呼应文题,一方面又巧妙提升题旨,凸显了“岁月苔痕”可以“超越时空而见证超越”。

五、文言文阅读(共8分;其中第35题4分.其余每小题2分)

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞

不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当待东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢。郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃;欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职邸署;本图宦选,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母孙二人,更相为命。是以区区不能废远。

34.解释下列句子中加点词语的意思。

①后刺史臣荣举臣秀才( )

②欲苟顺私情,则告诉不许( )

③过蒙拔擢,宠命优渥( )

③人命危浅,朝不虑夕( )

35.将文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分,每句2分)

①臣以供养无主,辞不赴命。

翻译:

②臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

翻译:

36.在第二段中,作者是怎样向晋武帝逐层阐明自己“辞不就职”的原因的

答:

六、写作(共35分)

37.阅读下面的材料,按照要求完成作文。

从前,一个农夫养了一头驴子帮自己干活。有一天驴子不小心掉进一口枯井里,农夫绞尽脑汁想办法救驴子,但折腾了几个时辰还是没有成功,驴子还在井里痛苦地哀嚎着。考虑再三,农夫决定放弃了,为了免除驴的痛苦,打算把井中的驴子埋了。于是农夫请了一些邻居开始将泥土一铲一铲地投进枯井中。枯井中的驴子刚意识到自己的处境时,非常绝望,哭得很凄惨,但一会儿后便安静下来了。农夫好奇地探头往井底一看,出现在眼前的景象令他大吃一惊:当铲进井里的泥土落在驴子的背上时,驴子很快地将泥土抖落在一旁,然后站到泥土堆上面。就这样,驴子借助不断落入井中的泥土而终于得救了。

要求选择一个角度构思作文,自主确定立意,确定文体,确定标题;文章不要脱离材料内容及含意的范围;不要套作,不得抄袭;不少于750字。

高二语文期末试卷·参考答案

(2009年元月)

一、1.B 2.C 3.D 4 .A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C 15.B

二、16.叶圣陶;周晓枫 17.英格兰(英国);朗费罗 18.震川;《西厢记》 19.培根;科学家 20.书圣;《文选》

三、21.或轻于鸿毛 22.圣人不凝滞于物 23.以友辅仁 24.君子喻于义 25孰不可忍也 26.德之贼也

四、(一) 27. D 28.比喻。着重表明了思想能使渺小的人变得高贵和有尊严,而人的思想(心灵追求)与行为(实际表现)会产生错位(矛盾)等观点。

(文字简单题的回答,只要意思基本符合即可得分,不必与“参考答案”完全相同。下同。)

(二)29.B 30.作者先介绍盛色料的工具,再点明舀色料的工具形状,接着说明色料填在什么地方、填到什么程度,然后说明什么时候拿去烧,烧后又如何填,最后说明一共要填几回才能完成。

(三)31.C 32.因为它们“刻意保留”了“乡野原生林莽”,能“参照”星沙的“岁月”。“星沙公园”高树蔽亭,自然风光更胜;“特立公园”馆阁雕像,文化气息更浓。33.B

五、34.①优秀的人才②报告申诉③提拔④指生命垂危35.(1)我因为没有人能照料祖母,就辞谢而没有遵命。(2)如果我没有祖母(的抚养),就无法活到今天;如果祖母没有我(的照顾),也就无法安度余年。 36.先援引晋武帝“以孝治天下”的施政纲领,再歌颂新朝德政,接着表明自己“本图宦达”的想法,然后感谢晋武帝的知遇之恩,最后才提出自己不能奉诏的原因。

六、37.参照2009年浙江省普通高中会考作文评分标准。

高二语文

说明:本试卷的所有答案一律写在“答题纸”上。

一、选择题(共30分,每小题2分)

1.下列词语中加点词的注音全部正确的一项是

A.栖(qī)息 携(xiān)带 胚(pēi)胎 弥(mí)足珍贵

B.袒(tǎn)露 颓(tuí)败 妖娆(ráo) 朝(zhāo)生暮死

C.蛊(g )惑 和蔼( i) 拍摄(shì) 盈(yíng)亏圆缺

D.攒(zǎn)射 踌躇(chú) 青睐(1ài) 不可遏(è)制

2.下列句子中,没有出现错别字的一项是

A.30年来,我们曾驱散阴薶,信心百倍;我们也曾经受考验,艰辛探索。尽管我们遭遇了众多急流险滩,但改革开放的航向始终如一。

B.中国文化具有不少优势,但是千万不要将许多形容词胡乱堆切在它身上,否则就会造成狭隘的民族主义,产生盲目自大或盲目自卑。

C.索马里海盗的猖獗行动,本身是一个孤立的事件,但是它产生和发展的脉络折射出索马里乃至非洲大陆其他一些地区面对的普遍课题。

D.国外一些金融机构倒闭或被收购、接管,部分国家或地区信用恶化和痿缩,进出口贸易中的履约风险和结算风险也将进一步增大。

3.依次填入下列句子括号内的词语.最恰当的一项是

①现代公共精神的彰显同时也( )平等。这种平等意识应当包含这么两层意

思:第一,权利平等;第二,身份平等。

②网络书店的价格优势源于先进的销售模式。网络书店无须支付昂贵的店面租金和

店员工薪,经营成本大大( )。

③一座座环环相依、方圆结合的土楼,( )在青山绿水之间,与蓝天白云遨游,

仿如大自然的雕刻,美轮美奂。

④由于时代的变化,马克思的一些具体( )不一定完全准确,但马克思关于资

本主义经济运动规律的认识,没有过时。

A.体现 缩减 屹立 预见 B.体现 减轻 屹立 预测

C.呼唤 减轻 镶嵌 预见 D.呼唤 缩减 镶嵌 预测

4.下列各句中,加点词语能被括号中的词语替换且不改变句意的一项是

A.这样联想是牵强附会的,但这种可能性也不能断然排斥。像《荷塘月色》中描写的那种寂静,什么声音都可能出现,蝉鸣能例外乎 (穿凿附会)

B.当年的国界,今日成为供人凭吊游览的景点。筚路蓝缕曾经强大的楚国,终被秦灭掉,而秦最后又被楚人灭掉,“楚虽三户,亡秦必楚”。(励精图治)

C.可能每个村子都会有这样的一帮小伙子——还没熬到可以死心塌地地去老老实 实种地的年龄,但又没勇气出去闯荡一番。(专心致志)

D.往后,乡里人就能乘车去城市了,他们可以看没有尽头的马路,无法用肉眼丈量的大厦,还有,如田野绿草一般绵延的车水马龙。(熙熙攘攘)

5.下列句子中全部没有语病、表意明确的一项是

①为了适应新的形势任务需要,全军大力增强理论武装工作,加强各级党组织能力建设和先进性建设。

②当今世界,没有哪个跨国公司能够忽略中国,没有哪个研究外交、政治和经济的学者能够小看中国。

③或者说,在以足球、篮球联赛为标志的体育改革市场化、商业化进程中,已经遇到了“法制化”的瓶颈。

④平心而论,消费环境也没有从根本上得以较好改观,假冒伪劣、虚假广告、欺诈信息等仍在困扰消费者。

⑤即使由于行业不同,所受影响不同,但是面对金融危机却充满信心的,这位老总不是唯一的一个。

⑥席卷全球的国际金融危机对我国企业和就业产生了一定影响,保增长、保就业、保稳定成为重中之重。

A.①②③ B.②⑤⑥ c.②③⑥ D.②③④

6.下列句子使用说明方法或修辞手法已作分析,不恰当的一项是

A.景泰蓝要涂上色料,铜丝粘在上面,涂色料就有了界限。譬如柳条上的每片叶子

由两条铜丝构成,绿色料就可以填在两条铜丝中间,不至于溢出来。(比喻说明)

B.荔枝大小,通常是直径三四厘米,重十余克到二十余克。20世纪60年代,广东调查所地,有鹅蛋荔和丁香荔,重达四五十克。(数字说明)

C.暖溶溶的玉醅,白泠泠似水,多半是相思泪。眼面前茶饭怕不待要吃,恨塞满愁肠胃。“蜗角虚名,蝇头微利”,拆鸳鸯在两下里。(比喻、引用、借代)

D.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢 ……沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(对偶、反问、反复、对比)

7.填入下面这段文字的横线处的两个句子,全都恰当的一项是

荔枝花期是二月初到四月初,早晚随品种而不同。广东有双季荔枝,一年开花两次。又有四季荔枝, ① 。花形小,绿白色或淡黄色。花分雌雄,仅极少数品种有完全花。明林叔学《荔枝花》诗说“苞蕊还分雄与雌”,应是从果农那里得来的知识。雌雄花往往不同时开放, ② ,以增加受粉的机会。一个荔枝花序,生花可有一二千朵,但结实总在百数以下,所以俗有“荔枝十花一子”的谚语。

A.①则一共开花四次之多 ②宜选择适当的品种混栽在一起

B.①则一共开花四次之多 ②宜选择不同的品种混合在一起

C.①则一年开花四次之多 ②宜选择适当的品种混栽在一起

D.①则一年开花四次之多 ②宜选择不同的品种混合在一起

8.下列这些出自《论语》话语,不属于孔子“修身”思想一项是

A.子日:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”

B.子日:“其身正,不令而行;其甚不正,虽令不从。”

C.孔子日:“以吾从大夫之后,不敢不告也。君日‘告夫三子’者!”

D.子日:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐……”

9.下列对《论语》章节中“仁”的理解,不正确的一项是

A.管仲非仁(指仁德)者与 桓公杀公子纠,不能死,又相之。

B.君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁(指仁政)之本与

C.克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁(指仁道)焉。为仁由己,而由人乎哉

D.弟子人则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁(指仁义之人),行有余力,则以学文。

▲阅读下面的《论语》章句,完成第10、11两题。

①子曰:“鄙夫可与事君也与哉 其未得之也,患得之;既得之,患失之。苟患失之,无所不至也。”

②季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何 ”子曰:“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能。则劝。”

③子日:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

10.下面对这些章句中有关词语的解释,不恰当的一项是

A.“鄙夫”是指庸俗浅薄之人,“患”在这里是“担心、担忧”之意,而“无所不至”则说明假如“患失”就什么坏事都会做出来。

B.“使民敬、忠以劝”的“敬”“忠”和“劝”分别是严肃认真、对人对事尽心竭力和努力的意思,“以”是连词,可解释为“并且”。

C.“临之以庄”的“临”意思是“面对”,而“庄”的意思是“庄重”,“举善而教不能”的“善”和“不能”是喻指不同的两类人。

D.“无求饱”和“无求安”是“君子”最起码的物质追求,“无求饱”是指吃不饱也没关系,“吾求安”则是说不能贪图生活享受。

11.下面对这些章句的理解和分析,不恰当的一项是

A.“其未得之也,患得之;既得之,患失之”就是成语“患得患失”的出处,以此深刻揭示了“鄙夫”那种斤斤计较,得寸进尺的不良品德。

B.孔子对季康子的回答,要言不烦,言简意赅,告诉对方从“临之以庄”“孝慈”“举善而教不能”等三方面去身体力行,就会取得预期效果。

C.孔子将“敏于事而慎于言,就有道而正焉”作为衡量“好学”的标准之一,体现了“学”“用”结合、以学正己、不断实践完善的教育思想。

D.这些章句较典型地体现了《论语》的基本风格,几乎没有多余的描写,而是通过简明的对话表达丰富的思想,并以语气语调流露情感倾向。

12.下列句子中加点词的意思,跟现代汉语都不相同的一项是

①小年不及大年 ②引以为流觞曲水,坐列其次

③今仆不幸,早失父母 ④颜色憔悴,形容枯槁

⑤唯仁者能好人,能恶人 ⑥余自束发,读书轩中

⑦臣不胜犬马怖惧之情⑧孔子沐浴而朝,告于哀公曰

A.①②③⑤⑧ B.①②④⑤⑦ C.②④⑤⑥⑧D.①②④⑤⑧

13.下列句中加点词的意思不相同的一项是

A.是以区区不能废远 B.然自后余多在外,不常居

君子不以言举人 居则曰:“不吾知也!”

C.众人皆醉我独醒,是以见放 D.比去,以手阂门

秦城恐不可得,徒见欺 比及三年,可使有勇

14.下列句中加“△”的词用法相同的一项是

A.知者乐,仁者寿 B. 固知……齐彭殇为妄作

△ △

行比一乡,德合一君 垣墙周庭,以当南日

△ △

C.且臣少仕伪朝,历职郎署 D. 轩凡四遭火,得不焚

△ △

而后乃今将图南 若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异

△ △

15.下列句子中加点词的意思在括号内已作解释,全部正确的一项是

①零丁孤苦,至于成立(成人自立)

②内外多置小门墙,往往而是(常常)

⑧车儿快快的随,却告了相思回避(停止,结束)

④曩者辱赐书,教以慎于接物(以前,从前)

⑤何敌深思高举,自令放为(高高飘扬)

⑥穷发之北有冥海者,北海也(不毛之地)

⑦况修短随化,终期于尽(听任造化的安排)

⑧攻乎异端,斯害也已(极端)

A.①②③④⑥ B.①③④⑥⑦ C.②④⑤⑥⑦ D.②④⑥⑦⑧

二、填空题(共5分,每空0.5分)

16.课文《景泰蓝的制作》的作者 ,中国现代作家,作品有《倪焕之》《稻草人》等。课文《斑纹》的作者 , 中国现代作家,作品有《上帝的隐语》《鸟群》等。

17.课文《旧日的时光》的作者罗伯特·彭斯, (国家)诗人,作品有《一朵红红的玫瑰》《自由树》等。课文《箭与歌》的 ,美国诗人,作品有《生命颂》《伊凡吉林》等。

18.课文《项脊轩志》的作者归有光,字熙甫,号 , 明代散文家。课文《长亭送别》节选自 ,作者王实甫,元代戏曲作家。

19.课文《论厄运》的作者 ,英国哲学家。课文《人是能思想的苇草》的作者帕斯卡尔,法国思想家、 、文学家,作品有《给外省人》《辩护》等。

20.课文《兰亭集序》的作者王羲之,字逸少,东晋琅琊人,书法家,有“ ”之称。课文《陈情表》选自梁代萧统编 ,作者李密。

三、根据课文背诵默写(共6分,每空1分)

21.人固有一死,或重于泰山, 用之所趋异也。(《报任安书》)

22. ,而能与世推移。(《渔父》)

23.曾子日:“君子以文会友, 。”(《论语》12.23)

24.子日:” 一小人喻于利。”(《论语》4.16)

25.孔子谓季氏日:“八佾舞于庭,是可忍也, ”(《论语》3.1)

26.子日:“乡原, 。”(《论语》17.13)

四、阅读鉴赏(共16分。其中第28题、32题各3分,其余每小题2分)

(一)

人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。用不着整个

宇宙都拿起武器才能毁灭他;一口气、一滴水就足以致他死命了。然而,纵使宇宙毁灭了他,

人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多;因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的

优势,而宇宙对此却是一无所知。

因而,我们全部的尊严就在于思想。正是由于它而不是由于我们所无法填充的空间扣

时问,我们才必须提高自己。因此,我们要努力好好地思想;这就是道德的原则。

人既不是天使,又不是禽兽;但不幸就在于想表现为天使的人却表现为禽兽。

27.下面对有关内容的理解和分析,不恰当的一项是

A.第一段开头“人只不过是一根苇草”一句中,“只不过”三个字强调了对“人”是“一根苇草”的确认,但其着眼点在外表而不是内质。

B.“一口气、一滴水就足以致他死命了”中的“一口气”“一滴水”都是微乎其微的力量,却能致人于“死命”,足见人是“最脆弱的东西”。

C.人要比其他东西“高贵得多”,作者没有具体阐述,而是运用对比手法彰显了人的“高贵”之处,其实也是人“能思想”的另一种诠释。

D.第二段“我们全部的尊严就在于思想”不仅是对上一段内容的转折,而且也是解读下一段内容的一把钥匙,可谓承上启下,一语破的。

28.这三段文字主要运用了什么修辞手法 着重表明了作者怎样的观点 (3分)

答:

(二)

(1)于是轮到涂色料的工作了,他们管这个工作叫点蓝。涂上的色料有好些种,不只是

一种蓝色料,为什么单叫做点蓝呢 原来这种制作方法开头的时候多用蓝色料,当时叫点

蓝,就此叫开了(我们苏州管银器上涂色料叫发蓝,大概是同样的理由)。这种制品从明朝

景泰年问(15世纪中叶)开始流行,因而总名叫景泰蓝。

(2)……

(3)他们把那些硬片放在铁臼里捣碎研细,筛成细末应用。细末里头不免掺和着铁臼

上磨下来的铁屑,他们利用吸铁石除掉它。要是吸得不干净,就会影响制成品的光彩。看来

研磨色料的方法得讲求改良。

(4)各种色料的细末都盛在碟子里,和着水,像画家的画桌上一样,五颜六色的碟子一

大堆。点蓝工人用挖耳似的家伙舀着色料,填到铜丝界成的各种形式的小格子里。大概是

熟极了的缘故,不用看什么图样,自然知道哪个格子里该填哪种色料。湿的色料填在格子

里,比铜丝高一些。整个表面填满了,等它干燥以后,就拿去烧。一烧就低了下去,于是再

填,原来红色的地方还是填红色料,原来绿色的地方还是填绿色料。要填到第三回,烧过以

后,色料才跟铜丝差不多高低。

29.下面对上述有关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.第一段先说明什么是“点蓝”,然后再说明为什么叫“点蓝”,同时顺便介绍了“景泰蓝”的由来,层次分明,重点突出,既解释知识又交代历史。

B.第三段重在说明加工色料的方法,“看来研磨色料的方法得讲求改良”是作者的建议,因为色料中的铁屑往往吸不干净而影响了景泰蓝的光彩。

C .第四段具体说明了“点蓝”的方法和特点,不但有操作程序的逐一介绍,而且还有工作场景的简要描写,增添了形象性,也具有较强的现场感。

D.“原来红色的地方还是填红色料,原来绿色的地方还是填绿色料”这句话看似啰 嗦、多余,其实不然,它强调说明了“点蓝”的一条重要规则。

30.从第四段看,作者是怎样具体而清楚地说明“点蓝”这道制作工序的。

(三)

岁月苔痕(节选)

章庭杰

(1)一个地方变化之快,新到没法形容其新,于是乎,只好改换思路,寻觅旧痕以为参

照。十来年,天掀地揭,星沙就变成了这样的所在。

(2)想到苔痕。小时候,家居的茅屋后面,是一片山林,那是我童年的梦幻乐园。山其

实说不上,只是不高的一片高地,林木好不好,只看绿苔就是了!匀匀整整,平平展展,柔柔软软,喜湿宜阴,与花草树木,相依相得,共生共茂。苔藓是一种最远古的原生植物,其生命力之强,连极地冰原都是它的世界。小时的乐园里,印象最深的,那苔藓是天地俱绿,上下齐荣。林木的绿,把自己挤长,也把蓝天挤得更为高远。苔藓的青,把绿地铺展得比刚出染坊的布匹还显新色。绿苔居然能染绿生硬滑头的一如鹅卵石之类的顽石,其绿意还能爬上千百年的树桩树干,弄得三维空间融融一体。苔藓地衣上还不时生出些浅浅小花,红红浆果,圆圆蘑菇,生出些生生的五彩童话。特别是每当锯伐树木,大人总要从地上揭些苔藓,像苔藓遮住红土黄泥一样,盖住那流出汁液的白生生的树蔸,说使它不干不空不腐,这样才能再生出小树来。我小时就留神过,还确是如此。所以,这细节至今记得。

(3)回头说星沙。自从过去年代标志性的乡供销社越来越自惭形秽,而被高耸入云的

楼盘取代,随着这最后的参照物不复存在,怕再难寻昔日的建筑了。星沙岁月遗痕少,且向

青苔觅有无。星沙日新月异的城区图上,星星点点数处苔痕,鲜活着岁月的老斑,也展演着

青春的亮色,似可资寻根探旧,成了天然参照。这苔痕就是刻意保留乡野原生林莽并稍加点

缀而成的城市森林公园。

(4)星沙公园拥远近最突出的山包一个,松柏古寺,满山青葱欲滴,林木扶疏,苔藓侵

阶,荫凉欺暑。作为建城之初回望星沙的瞩目之处,还是山上一亭一树。山顶建亭,树是最

高最大的树,立于制高点上至高处,还是星城“史前”之物,自是无限风光。谁曾料想,几个年头,许是雨露调匀,阴阳和煦,树木攒紧了劲势,一个劲疯长,先是人们的视野里绿叶剪灭了亭子的翘角飞檐,既而又是云梢抹煞了高树轮廓,至少从山脚是无法看见那一亭一树的尊显了。

(5)……

(6)特立公园算是与周边建筑相得益彰。滨水的一面,大众传媒建起的水榭,于水光山

色之间,是学院的图书馆。叠皱的山峦一方,徐特立雕像后,依山就势,长沙师范建起了攀登的台阶,毛泽东等弟子名录刻石的圆形石坛以及后山顶上俏拔高耸的师圣阁。除此,苔痕无改。一概保有次森林驳杂的原生状态,树木藤蔓参差披拂,野趣横生。就连一蓬蓬花刺兼有的金缨子,也旺盛蓬勃,与乔木争高,枝条交织在树木之间,编织着深绿色背景下白花花的春梦,勾画出深浅有致的大自然的色泽对比。清晨,晓雾轻浮,氤氲淡抹,鸟鸣山更幽,书声林愈静。联想到徐特立“有关家国书常读,无益身心事莫为”的遗教和在家乡毁家兴学的人生壮举,会觉得那意境像苔藓及其敷陈的莽原一样相洽相融,和衷一体。在这里,人们极易感喟今昔沧桑瞬息变化的历史见证,不光感觉到地老天荒的岁月苔痕,而且感悟到星沙人建筑超越楼林之上的城市文化灵魂的高雅志趣。

(7)大抵星沙超越时空而见证超越的,就是,“岁月苔痕”。

(2008年12月20日《人民日报》)

31.下面对第二段描写的理解和分析,不恰当的一项是

A.这段主要描写了“最远古的原生植物”——苔藓,不但描绘了苔藓的匀整、平展、柔软,而且还渲染了一种充满浓绿和生机的意境。

B.作者笔下的“山林”,除了“绿地铺展”,苔藓“染绿”顽石,爬上树干,还有小花、浆果、蘑菇等“生生的五彩童话”,惹人喜爱。

C.“家居的茅屋”、山林是“童年的梦幻乐园”等描写,意在表明以前生活环境的异常艰苦和星沙的贫穷落后,从而与下文构成对比。

D.描写“绿苔”,既照应文题“岁月苔痕”,“岁月”留下的记忆其实就是一种“痕”,也是由“苔藓”之实到“苔痕”之虚的思路展开。

32.为什么说“森林公园”是星沙的“岁月苔痕” 两个“公园”各有什么特点 (3分)

答:

33.下面对文章的有关赏析,不正确的一项是

A.这篇散文构思独特,颇见匠心,“寻觅旧痕以为参照”这种“以旧观新”的思维方

式,便跃出了“以新显新”的常规模式,可谓与众不同。

B.第三段“回头说星沙”由回忆切入现实,详尽地描写了星沙“天掀地揭”的变化昔日的建筑荡然无存,只留下生命力极强的“青苔”了。

C.文中对两个公园的描写,表现手法有较大的不同,“森林公园”侧重于形象生动的

客观描绘,而“特立公园”则运用了不少情景交融技法。

D.结尾一句具有点题和提升的双重作用,一方面直接呼应文题,一方面又巧妙提升题旨,凸显了“岁月苔痕”可以“超越时空而见证超越”。

五、文言文阅读(共8分;其中第35题4分.其余每小题2分)

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞

不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当待东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢。郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则以刘病日笃;欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职邸署;本图宦选,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。母孙二人,更相为命。是以区区不能废远。

34.解释下列句子中加点词语的意思。

①后刺史臣荣举臣秀才( )

②欲苟顺私情,则告诉不许( )

③过蒙拔擢,宠命优渥( )

③人命危浅,朝不虑夕( )

35.将文中画线的句子翻译成现代汉语。(4分,每句2分)

①臣以供养无主,辞不赴命。

翻译:

②臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

翻译:

36.在第二段中,作者是怎样向晋武帝逐层阐明自己“辞不就职”的原因的

答:

六、写作(共35分)

37.阅读下面的材料,按照要求完成作文。

从前,一个农夫养了一头驴子帮自己干活。有一天驴子不小心掉进一口枯井里,农夫绞尽脑汁想办法救驴子,但折腾了几个时辰还是没有成功,驴子还在井里痛苦地哀嚎着。考虑再三,农夫决定放弃了,为了免除驴的痛苦,打算把井中的驴子埋了。于是农夫请了一些邻居开始将泥土一铲一铲地投进枯井中。枯井中的驴子刚意识到自己的处境时,非常绝望,哭得很凄惨,但一会儿后便安静下来了。农夫好奇地探头往井底一看,出现在眼前的景象令他大吃一惊:当铲进井里的泥土落在驴子的背上时,驴子很快地将泥土抖落在一旁,然后站到泥土堆上面。就这样,驴子借助不断落入井中的泥土而终于得救了。

要求选择一个角度构思作文,自主确定立意,确定文体,确定标题;文章不要脱离材料内容及含意的范围;不要套作,不得抄袭;不少于750字。

高二语文期末试卷·参考答案

(2009年元月)

一、1.B 2.C 3.D 4 .A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C 15.B

二、16.叶圣陶;周晓枫 17.英格兰(英国);朗费罗 18.震川;《西厢记》 19.培根;科学家 20.书圣;《文选》

三、21.或轻于鸿毛 22.圣人不凝滞于物 23.以友辅仁 24.君子喻于义 25孰不可忍也 26.德之贼也

四、(一) 27. D 28.比喻。着重表明了思想能使渺小的人变得高贵和有尊严,而人的思想(心灵追求)与行为(实际表现)会产生错位(矛盾)等观点。

(文字简单题的回答,只要意思基本符合即可得分,不必与“参考答案”完全相同。下同。)

(二)29.B 30.作者先介绍盛色料的工具,再点明舀色料的工具形状,接着说明色料填在什么地方、填到什么程度,然后说明什么时候拿去烧,烧后又如何填,最后说明一共要填几回才能完成。

(三)31.C 32.因为它们“刻意保留”了“乡野原生林莽”,能“参照”星沙的“岁月”。“星沙公园”高树蔽亭,自然风光更胜;“特立公园”馆阁雕像,文化气息更浓。33.B

五、34.①优秀的人才②报告申诉③提拔④指生命垂危35.(1)我因为没有人能照料祖母,就辞谢而没有遵命。(2)如果我没有祖母(的抚养),就无法活到今天;如果祖母没有我(的照顾),也就无法安度余年。 36.先援引晋武帝“以孝治天下”的施政纲领,再歌颂新朝德政,接着表明自己“本图宦达”的想法,然后感谢晋武帝的知遇之恩,最后才提出自己不能奉诏的原因。

六、37.参照2009年浙江省普通高中会考作文评分标准。

同课章节目录