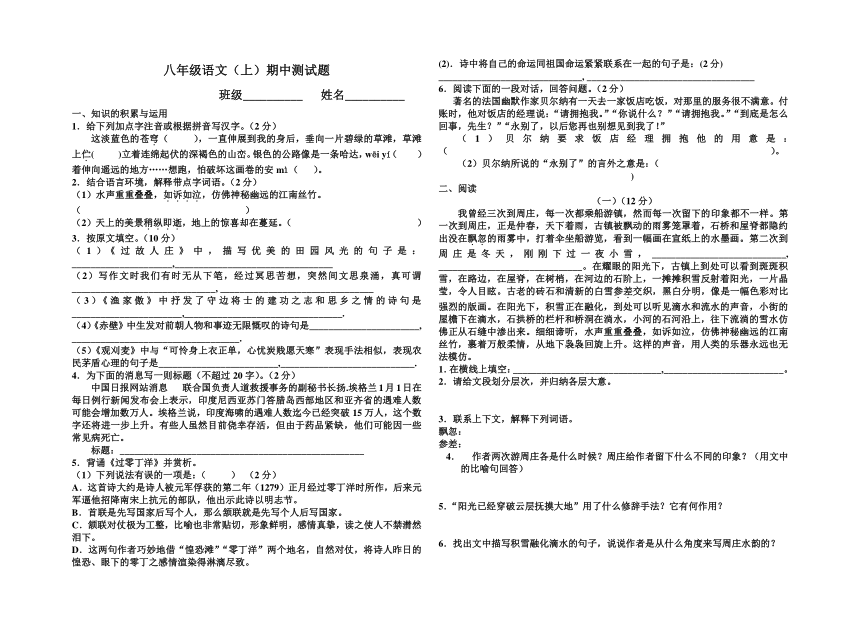

八年级语文(上)期中测试题(无答案)

图片预览

文档简介

八年级语文(上)期中测试题

班级__________ 姓名__________

一、知识的积累与运用

1.给下列加点字注音或根据拼音写汉字。(2分)

这淡蓝色的苍穹( ),一直伸展到我的身后,垂向一片碧绿的草滩,草滩上伫( )立着连绵起伏的深褐色的山峦。银色的公路像是一条哈达,wēi yí( )着伸向遥远的地方……想跑,怕破坏这画卷的安mì( )。

2.结合语言环境,解释带点字词语。(2分)

(1)水声重重叠叠,如诉如泣,仿佛神秘幽远的江南丝竹。

( )

(2)天上的美景稍纵即逝,地上的惊喜却在蔓延。( )

3.按原文填空。(10分)

(1)《过故人庄》中,描写优美的田园风光的句子是:_____________________,_________________________________

(2)写作文时我们有时无从下笔,经过冥思苦想,突然间文思泉涌,真可谓______________________________, ________________________________

(3)《渔家傲》中抒发了守边将士的建功之志和思乡之情的诗句是_______________________,_________________________________.

(4)《赤壁》中生发对前朝人物和事迹无限慨叹的诗句是_______________________,

___________________________________.

(5)《观刈麦》中与“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”表现手法相似,表现农民茅盾心理的句子是_________________________,____________________________.

4.为下面的消息写一则标题(不超过20字)。(2分)

中国日报网站消息 联合国负责人道救援事务的副秘书长扬.埃格兰1月1日在每日例行新闻发布会上表示,印度尼西亚苏门答腊岛西部地区和亚齐省的遇难人数可能会增加数万人。埃格兰说,印度海啸的遇难人数迄今已经突破15万人,这个数字还将进一步上升。有些人虽然目前侥幸存活,但由于药品紧缺,他们可能因一些常见病死亡。

标题:___________________________________________________

5.背诵《过零丁洋》并赏析。

(1)下列说法有误的一项是:( ) (2分)

A.这首诗大约是诗人被元军俘获的第二年(1279)正月经过零丁洋时所作,后来元军逼他招降南宋上抗元的部队,他出示此诗以明志节。

B.首联是先写国家后写个人,那么颔联就是先写个人后写国家。

C.颔联对仗极为工整,比喻也非常贴切,形象鲜明,感情真挚,读之使人不禁潸然泪下。

D.这两句作者巧妙地借“惶恐滩”“零丁洋”两个地名,自然对仗,将诗人昨日的惶恐、眼下的零丁之感情渲染得淋漓尽致。

(2).诗中将自己的命运同祖国命运紧紧联系在一起的句子是:(2分)

______________________________, ___________________________________

6.阅读下面的一段对话,回答问题。(2分)

著名的法国幽默作家贝尔纳有一天去一家饭店吃饭,对那里的服务很不满意。付账时,他对饭店的经理说:“请拥抱我。”“你说什么?”“请拥抱我。”“到底是怎么回事,先生?”“永别了,以后您再也别想见到我了!”

(1)贝尔纳要求饭店经理拥抱他的用意是:( )。

(2)贝尔纳所说的“永别了”的言外之意是:(

)

二、阅读

(一)(12分)

我曾经三次到周庄,每一次都乘船游镇,然而每一次留下的印象都不一样。第一次到周庄,正是仲春,天下着雨,古镇被飘动的雨雾笼罩着,石桥和屋脊都隐约出没在飘忽的雨雾中,打着伞坐船游览,看到一幅画在宣纸上的水墨画。第二次到周庄是冬天,刚刚下过一夜小雪,____________________________, ______________________________。在耀眼的阳光下,古镇上到处可以看到斑斑积雪,在路边,在屋脊,在树梢,在河边的石阶上,一摊摊积雪反射着阳光,一片晶莹,令人目眩。古老的砖石和清新的白雪参差交织,黑白分明,像是一幅色彩对比强烈的版画。在阳光下,积雪正在融化,到处可以听见滴水和流水的声音,小街的屋檐下在滴水,石拱桥的栏杆和桥洞在淌水,小河的石河沿上,往下流淌的雪水仿佛正从石缝中渗出来。细细谛听,水声重重叠叠,如诉如泣,仿佛神秘幽远的江南丝竹,裹着万般柔情,从地下袅袅回旋上升。这样的声音,用人类的乐器永远也无法模仿。

1.在横线上填空:_______________________________,_________________________。

2.请给文段划分层次,并归纳各层大意。

3.联系上下文,解释下列词语。

飘忽:

参差:

4. 作者两次游周庄各是什么时候?周庄给作者留下什么不同的印象?(用文中的比喻句回答)

5.“阳光已经穿破云层抚摸大地”用了什么修辞手法?它有何作用?

6.找出文中描写积雪融化滴水的句子,说说作者是从什么角度来写周庄水韵的?

(二)(10分)

①元丰六年十月十日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。③怀民亦未寝,相与步于中庭。

④庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

1.下列寻加点词解释不正确的一项是( ) (2分)

A. 念无与为乐者(思念) B、遂至天寺寻张怀民(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉) D、相与步于中庭(共同,一起)

2.翻译句子。(2分)

但少闲人如吾两人耳。

译文:

3.本文集中写景的句子是第( )句,其主要内容可用4个字概括为( )。

4.这篇文章主要表现了作者( )的心境。(2分) (2分)

5.下列说法有误的一项是( )(2分)

A.本文篇幅短小,看似单纯写景实则寓意深刻,耐人寻味。

B.写月下庭中景物,用笔极为精练。可见作者观察细致入微,善于抓住事物特征进行描绘。

C.文章起笔先交代夜游的时间和原因,再绘写庭中景物,最后抒写作者的情怀。

D.文章语言清新朴素而又活泼自然,简练而又含意深远,极具浪漫主义特色。

(三)深信黄山天下奇 (16分)

①很早就已闻黄山具有北方山峰的雄壮巍峨,南方峻岭的俊逸飘洒;也听说黄山具有玲珑剔透的怪石,虬枝斜出的黄山松和浩瀚无边的云海。当代大诗人郭沫若在赋诗赞颂黄山景色时更留下了“深信黄山天下奇”的佳句。

②今年十月,我来到了黄山,虽说进了秋季,但此时的黄山还是穿着夏装。拾级而上,灰蓝色的轻烟不时伴随花香扑面而来。凭栏远眺,十里迤逦的群峰由于角度、位置和视线的不同而出现景观上的差异,但见峰峦争峰,奇松苍翠,就像几千丈长的彩色帷幔悬挂在前方,给人以艺术的享受。

③黄山是立体的画、无声的诗。当走进黄同峰海,无数的巧石争先奔到眼前。在半山寺,抬头可见一只头朝天门的振翅欲啼的“公鸡”,这就是巧石“金鸡叫天门”;登上“天山已屏”,遥望莲花峰,他就象用壮美线条勾勒出来的一朵含苞欲放的新莲;有鸡公峰前,一块巧石长得像天鹅一样,昂起头,翼下还有许多石簇拥着,形成了“天鹅孵蛋”的奇景。还有九龙峰上的“猫头鹰”,白沙岭上的“喜鹊登梅”,狮子峰顶的“猴子观海”,鲫鱼背上的“仙桃石”……这些巧石千姿百态,逼真逗趣,似人似物,似禽似兽,惟妙惟肖,如同出自能工巧匠之手,给人带来丰富的想象和无尽的乐趣。

④如果用“巧”来形容黄山的石,那么黄山的松可说是“奇”了。黄山松不像一般的松树那样生长在泥土里,而是依山势和风向扎根在高山有峭壁夹缝中。他们不怕严寒,四季常青,形态有立有卧,有俯有仰。如举世闻名的千年古松――迎客松,就挺立在玉屏楼东、文殊洞上,恰似一位好客的主人伸出手臂迎接远方的来客。离开玉屏楼,路旁又有一株古松远伸一枝,做送客状,它就是送客松。往前50米处的望客松则体态优美,如向游人点头,依依惜别。还有始信峰上的黑虎松,天都峰的探海松……黄山的松树不仅独立生长,也有成林的树木。如狮子峰上的松树就成林杨片,形成松海,当山风吹过,就像海浪拍岸的潮汐,蔚为壮观。

⑤黄山的奇松引人入胜,黄山的云海更为神奇,它妙在非海,而又似海。站在峰巅,只见烟云时而为风平浪静的汪洋,时而为浪涛汹涌的大海,时而似奔腾的激流,时而又轻柔如烟。刚才还是倾盆雨,迷天雾,而刹那间,它们就会全部散去,阳光一照,白云浩浩,澜翻絮涌,万道山谷沉于银涛中,真有“忽闻海中有仙山,山在虚无缥渺间”的意思,难怪郭沫若形容它是“森罗万象,忽隐忽现,或浓或淡,胜似梦境之迷离”。

1.由题目可以看出本文所描写的黄山景色的特点是( )。黄山的景物又各有其特点,黄山的石( ),黄山的松( ),黄山的云海( )。

2.文章第①段有什么作用?(2分)

3.细读第③,说说作者为什么把黄山比作“立体的画、无声的诗”?(2分)

4.第④段中写黄山的松“奇”在何处?(2分)

5.第⑤段中画线句子运用了哪些修辞手法,从哪两方面写出了黄山云海神奇的特点?(3分)

6.请你也写一段文字来描写一下你熟悉的“山”。要求恰当地运用修辞手法。字数100字以上。(5分)

三、作文。(40分)

走近书籍,我们丰富了知识,受到了精神上的熏陶;走近自然,我们学会了平等,受到了思想上的启迪;走近生活,我们收获了感动,受到了心灵上的震撼;走近古人,我们穿越时空,受到了灵魂上的洗礼……

请以“走近”为话题,写一篇文章。

要求:1、题目自拟,除诗歌外,文体不限。2、可以记叙经历,抒发感情,发表见解。3、字迹工整,书写规范,不少于600字。4、文中请不要出现真实的姓名、校名。

班级__________ 姓名__________

一、知识的积累与运用

1.给下列加点字注音或根据拼音写汉字。(2分)

这淡蓝色的苍穹( ),一直伸展到我的身后,垂向一片碧绿的草滩,草滩上伫( )立着连绵起伏的深褐色的山峦。银色的公路像是一条哈达,wēi yí( )着伸向遥远的地方……想跑,怕破坏这画卷的安mì( )。

2.结合语言环境,解释带点字词语。(2分)

(1)水声重重叠叠,如诉如泣,仿佛神秘幽远的江南丝竹。

( )

(2)天上的美景稍纵即逝,地上的惊喜却在蔓延。( )

3.按原文填空。(10分)

(1)《过故人庄》中,描写优美的田园风光的句子是:_____________________,_________________________________

(2)写作文时我们有时无从下笔,经过冥思苦想,突然间文思泉涌,真可谓______________________________, ________________________________

(3)《渔家傲》中抒发了守边将士的建功之志和思乡之情的诗句是_______________________,_________________________________.

(4)《赤壁》中生发对前朝人物和事迹无限慨叹的诗句是_______________________,

___________________________________.

(5)《观刈麦》中与“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”表现手法相似,表现农民茅盾心理的句子是_________________________,____________________________.

4.为下面的消息写一则标题(不超过20字)。(2分)

中国日报网站消息 联合国负责人道救援事务的副秘书长扬.埃格兰1月1日在每日例行新闻发布会上表示,印度尼西亚苏门答腊岛西部地区和亚齐省的遇难人数可能会增加数万人。埃格兰说,印度海啸的遇难人数迄今已经突破15万人,这个数字还将进一步上升。有些人虽然目前侥幸存活,但由于药品紧缺,他们可能因一些常见病死亡。

标题:___________________________________________________

5.背诵《过零丁洋》并赏析。

(1)下列说法有误的一项是:( ) (2分)

A.这首诗大约是诗人被元军俘获的第二年(1279)正月经过零丁洋时所作,后来元军逼他招降南宋上抗元的部队,他出示此诗以明志节。

B.首联是先写国家后写个人,那么颔联就是先写个人后写国家。

C.颔联对仗极为工整,比喻也非常贴切,形象鲜明,感情真挚,读之使人不禁潸然泪下。

D.这两句作者巧妙地借“惶恐滩”“零丁洋”两个地名,自然对仗,将诗人昨日的惶恐、眼下的零丁之感情渲染得淋漓尽致。

(2).诗中将自己的命运同祖国命运紧紧联系在一起的句子是:(2分)

______________________________, ___________________________________

6.阅读下面的一段对话,回答问题。(2分)

著名的法国幽默作家贝尔纳有一天去一家饭店吃饭,对那里的服务很不满意。付账时,他对饭店的经理说:“请拥抱我。”“你说什么?”“请拥抱我。”“到底是怎么回事,先生?”“永别了,以后您再也别想见到我了!”

(1)贝尔纳要求饭店经理拥抱他的用意是:( )。

(2)贝尔纳所说的“永别了”的言外之意是:(

)

二、阅读

(一)(12分)

我曾经三次到周庄,每一次都乘船游镇,然而每一次留下的印象都不一样。第一次到周庄,正是仲春,天下着雨,古镇被飘动的雨雾笼罩着,石桥和屋脊都隐约出没在飘忽的雨雾中,打着伞坐船游览,看到一幅画在宣纸上的水墨画。第二次到周庄是冬天,刚刚下过一夜小雪,____________________________, ______________________________。在耀眼的阳光下,古镇上到处可以看到斑斑积雪,在路边,在屋脊,在树梢,在河边的石阶上,一摊摊积雪反射着阳光,一片晶莹,令人目眩。古老的砖石和清新的白雪参差交织,黑白分明,像是一幅色彩对比强烈的版画。在阳光下,积雪正在融化,到处可以听见滴水和流水的声音,小街的屋檐下在滴水,石拱桥的栏杆和桥洞在淌水,小河的石河沿上,往下流淌的雪水仿佛正从石缝中渗出来。细细谛听,水声重重叠叠,如诉如泣,仿佛神秘幽远的江南丝竹,裹着万般柔情,从地下袅袅回旋上升。这样的声音,用人类的乐器永远也无法模仿。

1.在横线上填空:_______________________________,_________________________。

2.请给文段划分层次,并归纳各层大意。

3.联系上下文,解释下列词语。

飘忽:

参差:

4. 作者两次游周庄各是什么时候?周庄给作者留下什么不同的印象?(用文中的比喻句回答)

5.“阳光已经穿破云层抚摸大地”用了什么修辞手法?它有何作用?

6.找出文中描写积雪融化滴水的句子,说说作者是从什么角度来写周庄水韵的?

(二)(10分)

①元丰六年十月十日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。③怀民亦未寝,相与步于中庭。

④庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

1.下列寻加点词解释不正确的一项是( ) (2分)

A. 念无与为乐者(思念) B、遂至天寺寻张怀民(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉) D、相与步于中庭(共同,一起)

2.翻译句子。(2分)

但少闲人如吾两人耳。

译文:

3.本文集中写景的句子是第( )句,其主要内容可用4个字概括为( )。

4.这篇文章主要表现了作者( )的心境。(2分) (2分)

5.下列说法有误的一项是( )(2分)

A.本文篇幅短小,看似单纯写景实则寓意深刻,耐人寻味。

B.写月下庭中景物,用笔极为精练。可见作者观察细致入微,善于抓住事物特征进行描绘。

C.文章起笔先交代夜游的时间和原因,再绘写庭中景物,最后抒写作者的情怀。

D.文章语言清新朴素而又活泼自然,简练而又含意深远,极具浪漫主义特色。

(三)深信黄山天下奇 (16分)

①很早就已闻黄山具有北方山峰的雄壮巍峨,南方峻岭的俊逸飘洒;也听说黄山具有玲珑剔透的怪石,虬枝斜出的黄山松和浩瀚无边的云海。当代大诗人郭沫若在赋诗赞颂黄山景色时更留下了“深信黄山天下奇”的佳句。

②今年十月,我来到了黄山,虽说进了秋季,但此时的黄山还是穿着夏装。拾级而上,灰蓝色的轻烟不时伴随花香扑面而来。凭栏远眺,十里迤逦的群峰由于角度、位置和视线的不同而出现景观上的差异,但见峰峦争峰,奇松苍翠,就像几千丈长的彩色帷幔悬挂在前方,给人以艺术的享受。

③黄山是立体的画、无声的诗。当走进黄同峰海,无数的巧石争先奔到眼前。在半山寺,抬头可见一只头朝天门的振翅欲啼的“公鸡”,这就是巧石“金鸡叫天门”;登上“天山已屏”,遥望莲花峰,他就象用壮美线条勾勒出来的一朵含苞欲放的新莲;有鸡公峰前,一块巧石长得像天鹅一样,昂起头,翼下还有许多石簇拥着,形成了“天鹅孵蛋”的奇景。还有九龙峰上的“猫头鹰”,白沙岭上的“喜鹊登梅”,狮子峰顶的“猴子观海”,鲫鱼背上的“仙桃石”……这些巧石千姿百态,逼真逗趣,似人似物,似禽似兽,惟妙惟肖,如同出自能工巧匠之手,给人带来丰富的想象和无尽的乐趣。

④如果用“巧”来形容黄山的石,那么黄山的松可说是“奇”了。黄山松不像一般的松树那样生长在泥土里,而是依山势和风向扎根在高山有峭壁夹缝中。他们不怕严寒,四季常青,形态有立有卧,有俯有仰。如举世闻名的千年古松――迎客松,就挺立在玉屏楼东、文殊洞上,恰似一位好客的主人伸出手臂迎接远方的来客。离开玉屏楼,路旁又有一株古松远伸一枝,做送客状,它就是送客松。往前50米处的望客松则体态优美,如向游人点头,依依惜别。还有始信峰上的黑虎松,天都峰的探海松……黄山的松树不仅独立生长,也有成林的树木。如狮子峰上的松树就成林杨片,形成松海,当山风吹过,就像海浪拍岸的潮汐,蔚为壮观。

⑤黄山的奇松引人入胜,黄山的云海更为神奇,它妙在非海,而又似海。站在峰巅,只见烟云时而为风平浪静的汪洋,时而为浪涛汹涌的大海,时而似奔腾的激流,时而又轻柔如烟。刚才还是倾盆雨,迷天雾,而刹那间,它们就会全部散去,阳光一照,白云浩浩,澜翻絮涌,万道山谷沉于银涛中,真有“忽闻海中有仙山,山在虚无缥渺间”的意思,难怪郭沫若形容它是“森罗万象,忽隐忽现,或浓或淡,胜似梦境之迷离”。

1.由题目可以看出本文所描写的黄山景色的特点是( )。黄山的景物又各有其特点,黄山的石( ),黄山的松( ),黄山的云海( )。

2.文章第①段有什么作用?(2分)

3.细读第③,说说作者为什么把黄山比作“立体的画、无声的诗”?(2分)

4.第④段中写黄山的松“奇”在何处?(2分)

5.第⑤段中画线句子运用了哪些修辞手法,从哪两方面写出了黄山云海神奇的特点?(3分)

6.请你也写一段文字来描写一下你熟悉的“山”。要求恰当地运用修辞手法。字数100字以上。(5分)

三、作文。(40分)

走近书籍,我们丰富了知识,受到了精神上的熏陶;走近自然,我们学会了平等,受到了思想上的启迪;走近生活,我们收获了感动,受到了心灵上的震撼;走近古人,我们穿越时空,受到了灵魂上的洗礼……

请以“走近”为话题,写一篇文章。

要求:1、题目自拟,除诗歌外,文体不限。2、可以记叙经历,抒发感情,发表见解。3、字迹工整,书写规范,不少于600字。4、文中请不要出现真实的姓名、校名。

同课章节目录