游褒禅山记

图片预览

文档简介

课件49张PPT。泊船瓜洲?

王安石????

京口瓜洲一水间,

钟山只隔數重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还? 梅花

王安石

墙角数枝梅 凌寒独自开

遥知不是雪 为有暗香来游褒禅山记

于海峰王安石(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公,卒谥文。被列宁称为“中国十一世纪的改革家”,散文雄健峭拔,为“唐宋八大家”之一。

王安石纪念馆(江西临川)王安石塑像(江西临川) 王安石,北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(现在江西临川)人。他“少好读书,庆历二年(1042),登进士第。嘉祐六年(1061)上万言书,提出变法主张,要求抑制大官僚地主和豪商的特权,改变国家积弱贫穷的局面,推行富国强兵政策。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相。在神宗支持下,开始推行变法措施.因遭到反变法派的猛烈攻击,于熙宁七年(1074)罢相,次年再为相。熙宁九年(1076)再次辞去相位.退居江宁(现在江苏南京),潜心学术研究和诗文创作。 本文是王安石34岁时作。4年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,力主改革政治;16年后(1070年)拜相。(1021~1068) 王安石在一生从政治学的道路上就是这样坚忍不拔的前进的。也正如此,被列宁誉为"中国十一世纪的改革家".

本文写于他34岁之时.文章中所阐述的哲理也正是他在从政道路上精神的体现.元祐元年(1086)司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。卒谥文,故又称“王文公”。

字介甫,晚号半山,封荆国公,卒谥文,世人又称王荆公。杰出的政治家、思想家,同时也是一位卓越的文学家。(1021~1068)解题 “记”是一种文体,有奏记、游记、杂记。

分为四类:

记游、记事 、记亭台楼阁、记物

本朝人尚理

——严羽《沧浪诗话》

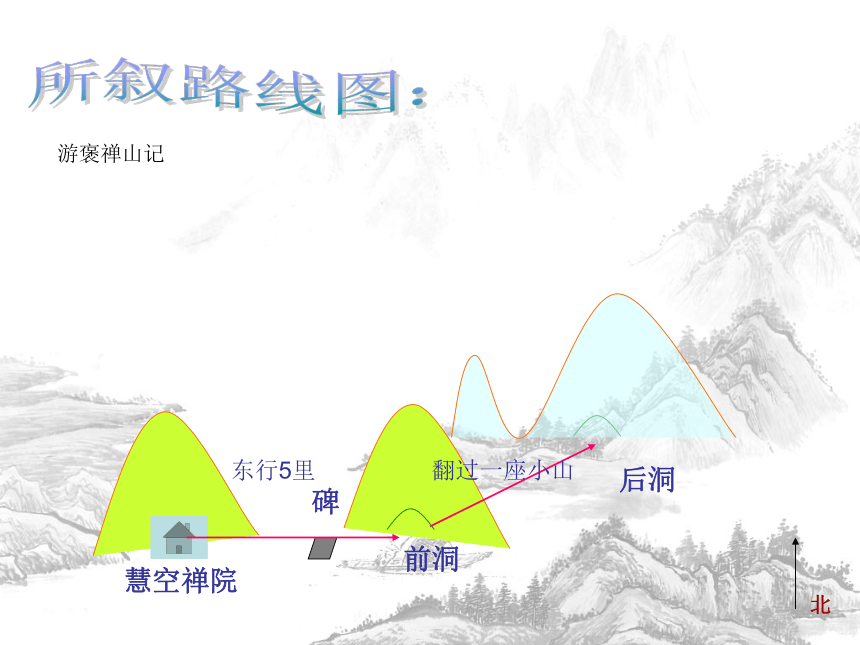

利用游记进行说理 褒bāo禅chán山 卒zú 庐冢zhǒng 谬miù 窈yǎo然 怠dài 咎jiù 瑰guī怪 无物以相xiàng之 慎shèn取 深父fǔ 今言“华(huā )”如“华(huá )实”之“华(huá )”者朗读课文,注意以下字的读音:后洞慧空禅院 所叙路线图:前洞碑 北游褒禅山记 一

二

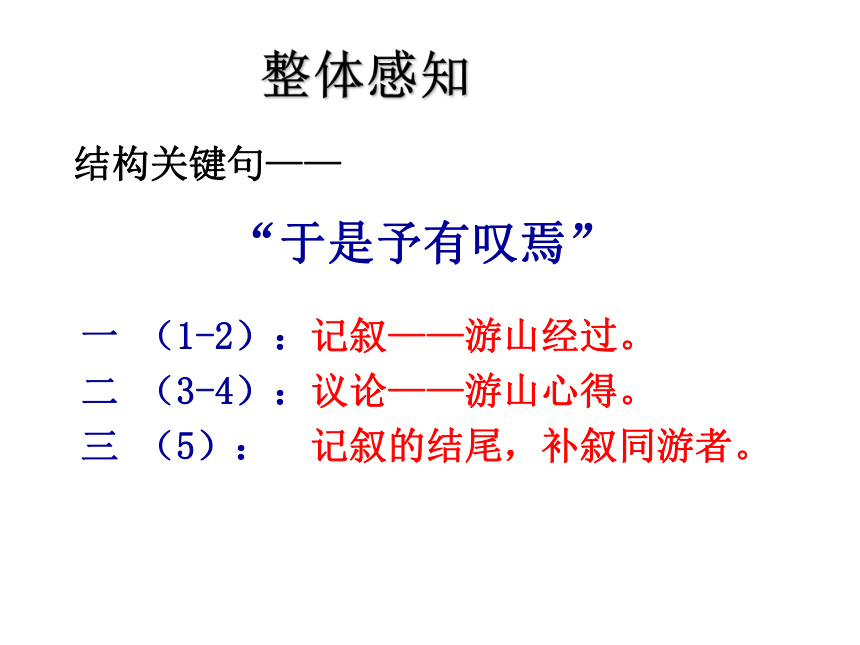

三(1-2):记叙——游山经过。

(3-4):议论——游山心得。

(5): 记叙的结尾,补叙同游者。结构关键句——整体感知“于是予有叹焉”在本段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样演绎而来的? 作者借仆碑抒发感慨,认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。这一观点无疑是正确的。作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”,的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。 问:这样说来,这观点是不是专指碑文字迹模糊和“花山”被误传为“华山”这两件事说的呢? 从什么地方看出来的呢?小结:这是从个别引申出一般的写法,也表现了作者的阔大胸襟,看问题有思想高度。

记游华山

洞的经过记游洞经过追记后洞中所见

并表示遗憾心情 前洞后洞第二自然段→悔 1、作者用对比的方法写游洞,请分析:

(1)

(2)

(3)

(4)前洞的平旷与后洞的窈然对比; 前洞的记游者甚众与后洞的来而记之者甚少、其至又加少对比; “余所至”之浅与“好游者”所至相比; 进洞时“其见愈奇”的欣喜与出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔相比。 2、作者略写前洞,详写后洞并作对比的作用是什么? 古人求思之深 奇观常在险远 有志 有力 有物 尽吾志 无悔矣第三自然段结构余之所得奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远有志无力有志有力而无物不能不能志 力 物志(理想)物(外物)力(体力)成功主观客观第五段补充注释:

庐陵萧君圭君玉:古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

课堂小结 本文通过游褒禅山的所见所感,把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“______ ”的道理。 游山 治学 游山 尽吾志 深思慎取 主题思想 作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。因事见理

叙议结合

写作手法舍:筑舍定居。名:取名。其后:那以后。于:在。其址:它的山脚下。第一段补充注释:今……庐冢也: 句。以:因为。阳:南面。名:称呼。独:惟独。犹:还。识:辨认。今……谬也: 句。卒:终于。以故:因此。名为动。名为动。名为动。判断判断

其下平矿 :平坦开阔有泉侧出:从旁边。由山以上六七里:上:往上走。

第二段补充注释有穴窈然:然,形容词尾。问其深:深:深度。余与四人拥火以入:以,连词表修饰。则其好游者不能穷也:穷,尽,走到尽头。火且尽:且,将要。其进愈难:其进,那向前进(的事)而其见愈奇:其见:那见到的(景致)比好游者尚不能十一:古代分数表示法,即十分之一。则其至又加少矣:至:到达的人。方是时:是,这火尚足以明也:明,照明 。则或咎其欲出者:或,有的人名词作状语名为动。形为名。形为动。动为名。形为动。第三段补充注释:于是:对这种情况。之:取独。观(于天地……):观察于:对于而(世之):但是非常:不同寻常险远:险而远的地方。在:动词,表示一种存在。(罕至)焉:指示代词兼语气词至于:到达。于:介词,引出行为涉及的对象。(力足以至)焉:代词,那里尽吾志:尽到了自己的心意,尽心尽力所得:得到的,即收获。怠:懈怠。志:志向,理想。孰:谁。形为动。第四段补充注释:

于:对于

(古书)之(不存):助词,取消句子独立性

存:保存

后世:后代的人

谬:弄错。

传:流传的文字。

此所以……:表示原因的判断句

学者:求学的人形为动动为名 古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

宋仁宗登基第一年为至和元年。古代我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示,叫年号纪年法。游褒禅山记记叙议论山、碑洞 前洞:平旷,有泉—夷以近,游者众后洞:窈然,甚寒—险以远,至者少 游洞入之愈深→ 进愈难 →见愈奇 随怠者出,所以见少记少乐少悔:不得极游之乐古人求思之深奇观常在险远有志有力有物尽吾志,无悔矣仆碑——深思而慎取记叙——补叙同游者 作者游山似并不沉醉于山水风光,而更留意于事物原委。先为华山正名,顺势引出华山洞,是埋一伏笔。考证“花山”,看似多余,却自有一番用意,是再着一点底墨。

记游文字重点在后洞探幽未穷,不得极乐,以引出心中悔意。所即之事非山、泉、洞本身,而在探幽游客多寡。由“记游者甚众”到“好游者不能穷”再到“已少”、“又加少”,全不爱惜笔墨。这样,下文的议论就得以借题发挥。奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远有志无力有志有力而无物不能不能志 力 物志(理想)物(外物)力(体力)成功主观客观(1)尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。中心句——整体感知(2)此所以学者不可以不深思而

慎取之 游山而有顿悟。先明古人观物,思之恒在,往往有所得。借此将议论层层披露:人生践行都必须有“志”,有“力”,有“物”的帮助,做到“尽志无悔”;研究学问要“深思慎取”。 感慨既发,瞬间纵横古今,所悟哲理也就和盘托出。

要指出的是,借仆碑发议论,并非闲置的笔墨,它使得人至“险远”,要有“志”、“力”,还当借“物,三者不可或缺的观点,有了实例的支持,行文显现周密。不妨这样理解,要有坚定志向,具备客观条件,有力有物,还当讲究方法,深思慎取。 知识归纳——一词多义以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也乃盖 副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才 代词,你,你的 名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概知识归纳——一词多义有碑仆道

何可胜道也哉

独其为文犹可识

文理有疏密

属予作文以记之

文过饰非道文名词,路,道路

动词,说,讲

名词,文字

名词,纹路

名词,文章

动词,掩饰知识归纳——一词多义理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之然得 代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,…的样子

连词,但,但是。 动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确 1、以故其后名之曰

2、距其院东五里

3、独其为文犹可识

4、问其深,

则其好游者不能穷也

5、盖其又深,

则其至又加少矣

6、以其求思之深而无不在

7、其孰能讥之乎?其“ ”字的用法代词,那,指褒禅埋葬时代词,这,指慧空禅院代词,它,指仆碑 代词,它,指洞穴代词,它,指后洞代词,他们,指古人代词,他们,指游客代词,那些,指好游者副词,加强反问语气,难道8、而余亦悔其之

9、既其出

10、视其左右

11、谬其传

12、咎其欲出者

13、吾其还也

14、其可怪也欤

代词,指自己助词,无义代词,它,指洞壁代词,它,代山的名称代词,那些,指欲出者其“ ”字的用法副词,表商量语气,还是副词,加强反问语气,难道“其”字在文中有二十处之多,大致可分为两种类型: 代词

(1)人称代词,相当于“他” “他们” “它”

例:“以其求思之深而无不在也”

“以其乃华山之阳名之也”

(2)人称代词,表领属关系,作“他的” “他们的” “它的”讲

例:“然视其左右,来而记之者已少”(3)指示代词,相当于“那”“那个”“那些”

例:“入之愈深,其进愈难”

“其好游者不能穷也”

(4)人称代词,活用为第一人称,相当 于“我”、“我们”、“自己”

例“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”2 语气词

(1)表示反问的语气

例:“其孰能讥之乎?”

(2)表示测度、委婉的语气

例:“其皆出于此乎?”

(3)表示希望、劝勉的语气

例:“吾其还也” 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

3、有泉侧出

4、入之甚寒,问其深

5、则其好游者不能穷也

6、则其见愈奇

7、则其至又加少矣知识归纳——词类活用 名→动,筑舍定居

名→动,命名

名→状,从侧面

形→名,深

形→动,走到尽头

动→名,见到的景象

动→名,到达的人知识归纳——词类活用8、火尚足以明也

9、常在于险远

10、至于幽暗昏惑

11、后世之谬其传

12、后世之谬其传

13、莫能名者 形→动,照明

形→名,危险偏远的地方

形→名,幽暗的地方

令人迷乱的地方

使动,弄错,使…错

动→名,流传的文字

名→动,识其本名,说明白1、非常之观

2、至于幽暗昏惑而无物以相之

3、此所以学者不可以不深思而慎取之也古:不同寻常

今:程度副词,很、十分古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事知识归纳——古今异义古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人1、其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众——所谓前洞也。

2、问其深,则其好游者不能穷也——谓之后洞.

3、盖其又深,则其至又加少矣。 华山洞下边平坦空旷,有泉水从旁边涌出,而(题字)记游的人很多——(这是人们)所说的前洞。 问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)不能走到尽头——(人们)叫它后洞。知识归纳——语句翻译大概洞更深,那么那些到(的人)又更加少了。 正当这个时候,我的体力还足够(继续)进入,火把(也) 还足够(继续)照明。4、盖余所至,比好游者尚不能十一。

5、入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

6、方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。 大概我所到(的地方),比起喜欢游览的人(来说)还不到(他们的)十分之一。 进去洞里越深,那前进(的事)(就)越困难,可是那见到(的景象)(就)越奇特。知识归纳——语句翻译桂枝香 金陵怀古 登临送目,正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

王安石????

京口瓜洲一水间,

钟山只隔數重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还? 梅花

王安石

墙角数枝梅 凌寒独自开

遥知不是雪 为有暗香来游褒禅山记

于海峰王安石(1021~1086),北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,晚号半山。抚州临川(今属江西)人。封舒国公,改封荆,世称荆公,卒谥文。被列宁称为“中国十一世纪的改革家”,散文雄健峭拔,为“唐宋八大家”之一。

王安石纪念馆(江西临川)王安石塑像(江西临川) 王安石,北宋政治家、思想家、文学家。字介甫,号半山,抚州临川(现在江西临川)人。他“少好读书,庆历二年(1042),登进士第。嘉祐六年(1061)上万言书,提出变法主张,要求抑制大官僚地主和豪商的特权,改变国家积弱贫穷的局面,推行富国强兵政策。神宗熙宁二年(1069)任参知政事,次年任宰相。在神宗支持下,开始推行变法措施.因遭到反变法派的猛烈攻击,于熙宁七年(1074)罢相,次年再为相。熙宁九年(1076)再次辞去相位.退居江宁(现在江苏南京),潜心学术研究和诗文创作。 本文是王安石34岁时作。4年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,力主改革政治;16年后(1070年)拜相。(1021~1068) 王安石在一生从政治学的道路上就是这样坚忍不拔的前进的。也正如此,被列宁誉为"中国十一世纪的改革家".

本文写于他34岁之时.文章中所阐述的哲理也正是他在从政道路上精神的体现.元祐元年(1086)司马光执政,废尽新法,王安石忧愤去世。卒谥文,故又称“王文公”。

字介甫,晚号半山,封荆国公,卒谥文,世人又称王荆公。杰出的政治家、思想家,同时也是一位卓越的文学家。(1021~1068)解题 “记”是一种文体,有奏记、游记、杂记。

分为四类:

记游、记事 、记亭台楼阁、记物

本朝人尚理

——严羽《沧浪诗话》

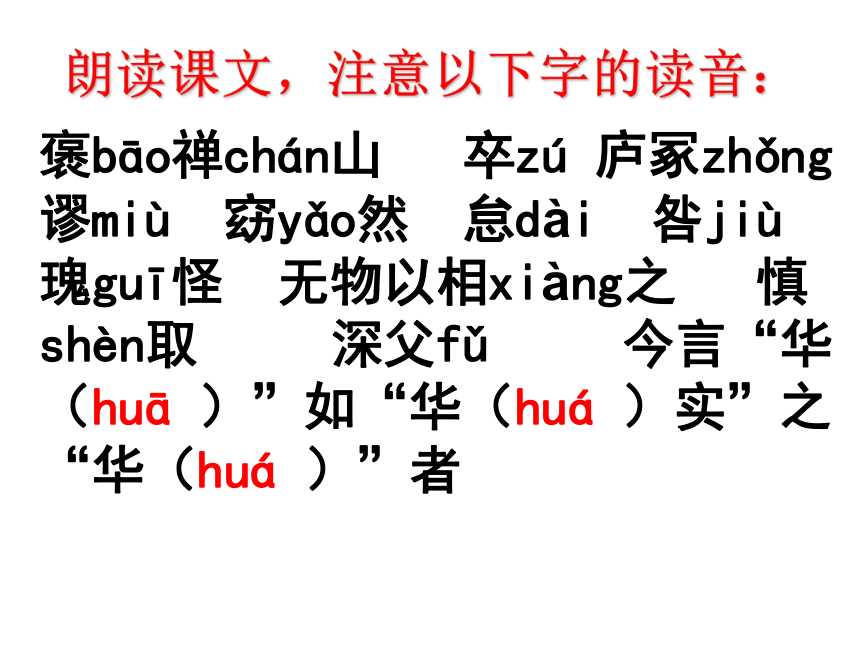

利用游记进行说理 褒bāo禅chán山 卒zú 庐冢zhǒng 谬miù 窈yǎo然 怠dài 咎jiù 瑰guī怪 无物以相xiàng之 慎shèn取 深父fǔ 今言“华(huā )”如“华(huá )实”之“华(huá )”者朗读课文,注意以下字的读音:后洞慧空禅院 所叙路线图:前洞碑 北游褒禅山记 一

二

三(1-2):记叙——游山经过。

(3-4):议论——游山心得。

(5): 记叙的结尾,补叙同游者。结构关键句——整体感知“于是予有叹焉”在本段中作者表达了怎样的观点?这一观点是怎样演绎而来的? 作者借仆碑抒发感慨,认为治学不应当轻信盲从,以讹传讹,而应该“深思慎取”,也就是要经过自己头脑的认真辨析思考,然后谨慎地采取其中合理的部分,扬弃那些有谬误的东西。这一观点无疑是正确的。作者从第一段的“有碑仆道,其文漫灭”,联想到“古书之不存”,从“音谬”联想到“谬其传”,的情况不可“胜道”,自然地得出治学必须“深思慎取”的结论,逻辑十分严密。 问:这样说来,这观点是不是专指碑文字迹模糊和“花山”被误传为“华山”这两件事说的呢? 从什么地方看出来的呢?小结:这是从个别引申出一般的写法,也表现了作者的阔大胸襟,看问题有思想高度。

记游华山

洞的经过记游洞经过追记后洞中所见

并表示遗憾心情 前洞后洞第二自然段→悔 1、作者用对比的方法写游洞,请分析:

(1)

(2)

(3)

(4)前洞的平旷与后洞的窈然对比; 前洞的记游者甚众与后洞的来而记之者甚少、其至又加少对比; “余所至”之浅与“好游者”所至相比; 进洞时“其见愈奇”的欣喜与出洞后因“不得极夫游之乐”的懊悔相比。 2、作者略写前洞,详写后洞并作对比的作用是什么? 古人求思之深 奇观常在险远 有志 有力 有物 尽吾志 无悔矣第三自然段结构余之所得奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远有志无力有志有力而无物不能不能志 力 物志(理想)物(外物)力(体力)成功主观客观第五段补充注释:

庐陵萧君圭君玉:古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

课堂小结 本文通过游褒禅山的所见所感,把______和______两个不同的事物联系起来,借______的体验,说明了处事、治学都要“________”和“______ ”的道理。 游山 治学 游山 尽吾志 深思慎取 主题思想 作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。因事见理

叙议结合

写作手法舍:筑舍定居。名:取名。其后:那以后。于:在。其址:它的山脚下。第一段补充注释:今……庐冢也: 句。以:因为。阳:南面。名:称呼。独:惟独。犹:还。识:辨认。今……谬也: 句。卒:终于。以故:因此。名为动。名为动。名为动。判断判断

其下平矿 :平坦开阔有泉侧出:从旁边。由山以上六七里:上:往上走。

第二段补充注释有穴窈然:然,形容词尾。问其深:深:深度。余与四人拥火以入:以,连词表修饰。则其好游者不能穷也:穷,尽,走到尽头。火且尽:且,将要。其进愈难:其进,那向前进(的事)而其见愈奇:其见:那见到的(景致)比好游者尚不能十一:古代分数表示法,即十分之一。则其至又加少矣:至:到达的人。方是时:是,这火尚足以明也:明,照明 。则或咎其欲出者:或,有的人名词作状语名为动。形为名。形为动。动为名。形为动。第三段补充注释:于是:对这种情况。之:取独。观(于天地……):观察于:对于而(世之):但是非常:不同寻常险远:险而远的地方。在:动词,表示一种存在。(罕至)焉:指示代词兼语气词至于:到达。于:介词,引出行为涉及的对象。(力足以至)焉:代词,那里尽吾志:尽到了自己的心意,尽心尽力所得:得到的,即收获。怠:懈怠。志:志向,理想。孰:谁。形为动。第四段补充注释:

于:对于

(古书)之(不存):助词,取消句子独立性

存:保存

后世:后代的人

谬:弄错。

传:流传的文字。

此所以……:表示原因的判断句

学者:求学的人形为动动为名 古代我国对人的称谓比较复杂。(1)直称姓名(2)称字、号、斋名、谥号(3)称官名、爵名(4)称籍贯。有时几项兼称,这种称谓一般是先称官名,次称籍贯,后称姓名字号。

宋仁宗登基第一年为至和元年。古代我国最早的纪年法是用王公即位的年次表示,叫年号纪年法。游褒禅山记记叙议论山、碑洞 前洞:平旷,有泉—夷以近,游者众后洞:窈然,甚寒—险以远,至者少 游洞入之愈深→ 进愈难 →见愈奇 随怠者出,所以见少记少乐少悔:不得极游之乐古人求思之深奇观常在险远有志有力有物尽吾志,无悔矣仆碑——深思而慎取记叙——补叙同游者 作者游山似并不沉醉于山水风光,而更留意于事物原委。先为华山正名,顺势引出华山洞,是埋一伏笔。考证“花山”,看似多余,却自有一番用意,是再着一点底墨。

记游文字重点在后洞探幽未穷,不得极乐,以引出心中悔意。所即之事非山、泉、洞本身,而在探幽游客多寡。由“记游者甚众”到“好游者不能穷”再到“已少”、“又加少”,全不爱惜笔墨。这样,下文的议论就得以借题发挥。奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远有志无力有志有力而无物不能不能志 力 物志(理想)物(外物)力(体力)成功主观客观(1)尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。中心句——整体感知(2)此所以学者不可以不深思而

慎取之 游山而有顿悟。先明古人观物,思之恒在,往往有所得。借此将议论层层披露:人生践行都必须有“志”,有“力”,有“物”的帮助,做到“尽志无悔”;研究学问要“深思慎取”。 感慨既发,瞬间纵横古今,所悟哲理也就和盘托出。

要指出的是,借仆碑发议论,并非闲置的笔墨,它使得人至“险远”,要有“志”、“力”,还当借“物,三者不可或缺的观点,有了实例的支持,行文显现周密。不妨这样理解,要有坚定志向,具备客观条件,有力有物,还当讲究方法,深思慎取。 知识归纳——一词多义以其乃华山之阳

今其智乃反不能及

良乃入,具告沛公

质于齐,兵乃出

家祭无忘告乃翁

日初出大如车盖

盖失强援,不能独完

英才盖世,众士仰慕

盖其又深,则其至又加少也乃盖 副词,表判断,是

副词,竟然,居然

连词,于是

连词,才 代词,你,你的 名词,车盖

连词,表原因,因为

动词,超过,胜过

副词,大概知识归纳——一词多义有碑仆道

何可胜道也哉

独其为文犹可识

文理有疏密

属予作文以记之

文过饰非道文名词,路,道路

动词,说,讲

名词,文字

名词,纹路

名词,文章

动词,掩饰知识归纳——一词多义理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右

此余之所得也

古人…往往有得

不得极夫游之乐也

此言得之然得 代词,如此,这样

形容词,对,正确。

形容词词尾,…的样子

连词,但,但是。 动词,得到

名词,心得,收获

动词,能够

形容词,适宜,正确 1、以故其后名之曰

2、距其院东五里

3、独其为文犹可识

4、问其深,

则其好游者不能穷也

5、盖其又深,

则其至又加少矣

6、以其求思之深而无不在

7、其孰能讥之乎?其“ ”字的用法代词,那,指褒禅埋葬时代词,这,指慧空禅院代词,它,指仆碑 代词,它,指洞穴代词,它,指后洞代词,他们,指古人代词,他们,指游客代词,那些,指好游者副词,加强反问语气,难道8、而余亦悔其之

9、既其出

10、视其左右

11、谬其传

12、咎其欲出者

13、吾其还也

14、其可怪也欤

代词,指自己助词,无义代词,它,指洞壁代词,它,代山的名称代词,那些,指欲出者其“ ”字的用法副词,表商量语气,还是副词,加强反问语气,难道“其”字在文中有二十处之多,大致可分为两种类型: 代词

(1)人称代词,相当于“他” “他们” “它”

例:“以其求思之深而无不在也”

“以其乃华山之阳名之也”

(2)人称代词,表领属关系,作“他的” “他们的” “它的”讲

例:“然视其左右,来而记之者已少”(3)指示代词,相当于“那”“那个”“那些”

例:“入之愈深,其进愈难”

“其好游者不能穷也”

(4)人称代词,活用为第一人称,相当 于“我”、“我们”、“自己”

例“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”2 语气词

(1)表示反问的语气

例:“其孰能讥之乎?”

(2)表示测度、委婉的语气

例:“其皆出于此乎?”

(3)表示希望、劝勉的语气

例:“吾其还也” 1、慧褒始舍于其址

2、以故其后名之曰“褒禅”

3、有泉侧出

4、入之甚寒,问其深

5、则其好游者不能穷也

6、则其见愈奇

7、则其至又加少矣知识归纳——词类活用 名→动,筑舍定居

名→动,命名

名→状,从侧面

形→名,深

形→动,走到尽头

动→名,见到的景象

动→名,到达的人知识归纳——词类活用8、火尚足以明也

9、常在于险远

10、至于幽暗昏惑

11、后世之谬其传

12、后世之谬其传

13、莫能名者 形→动,照明

形→名,危险偏远的地方

形→名,幽暗的地方

令人迷乱的地方

使动,弄错,使…错

动→名,流传的文字

名→动,识其本名,说明白1、非常之观

2、至于幽暗昏惑而无物以相之

3、此所以学者不可以不深思而慎取之也古:不同寻常

今:程度副词,很、十分古:到达(某地)

今:表示达到某种程度或另提起一事知识归纳——古今异义古:求学的人,治学的人

今:在某些方面有较深的学问的人1、其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众——所谓前洞也。

2、问其深,则其好游者不能穷也——谓之后洞.

3、盖其又深,则其至又加少矣。 华山洞下边平坦空旷,有泉水从旁边涌出,而(题字)记游的人很多——(这是人们)所说的前洞。 问起它的深度,就(连)那些喜欢游玩的人(也)不能走到尽头——(人们)叫它后洞。知识归纳——语句翻译大概洞更深,那么那些到(的人)又更加少了。 正当这个时候,我的体力还足够(继续)进入,火把(也) 还足够(继续)照明。4、盖余所至,比好游者尚不能十一。

5、入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。

6、方是时,余之力尚足以入,火尚足以明也。 大概我所到(的地方),比起喜欢游览的人(来说)还不到(他们的)十分之一。 进去洞里越深,那前进(的事)(就)越困难,可是那见到(的景象)(就)越奇特。知识归纳——语句翻译桂枝香 金陵怀古 登临送目,正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此漫嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。