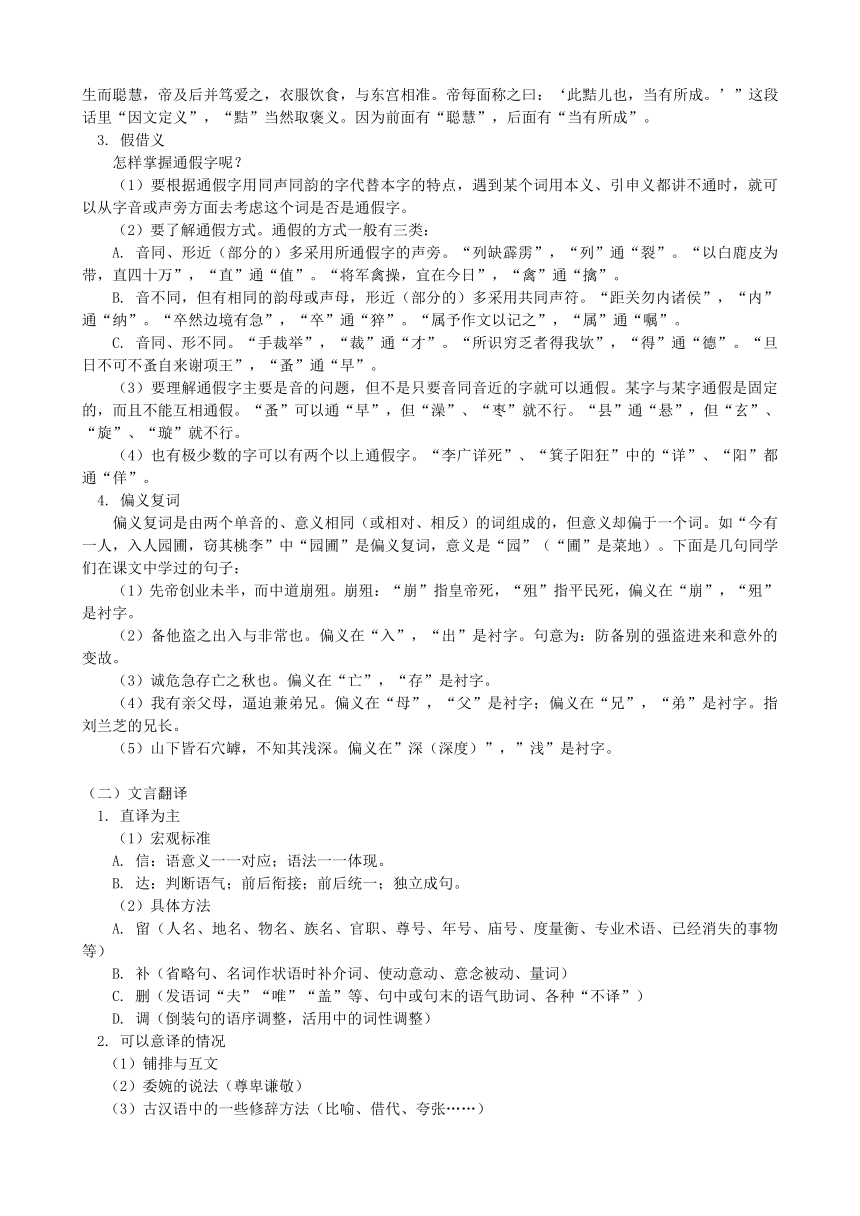

(特别免费资料)高三语文考点复习指导与练习:文言实词及其他人教版

文档属性

| 名称 | (特别免费资料)高三语文考点复习指导与练习:文言实词及其他人教版 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 30.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-04-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高三语文考点复习指导与练习:文言实词及其他人教版

【同步教育信息】

1. 本周教学内容

考点复习指导与练习:文言实词及其他

二. 教学重、难点

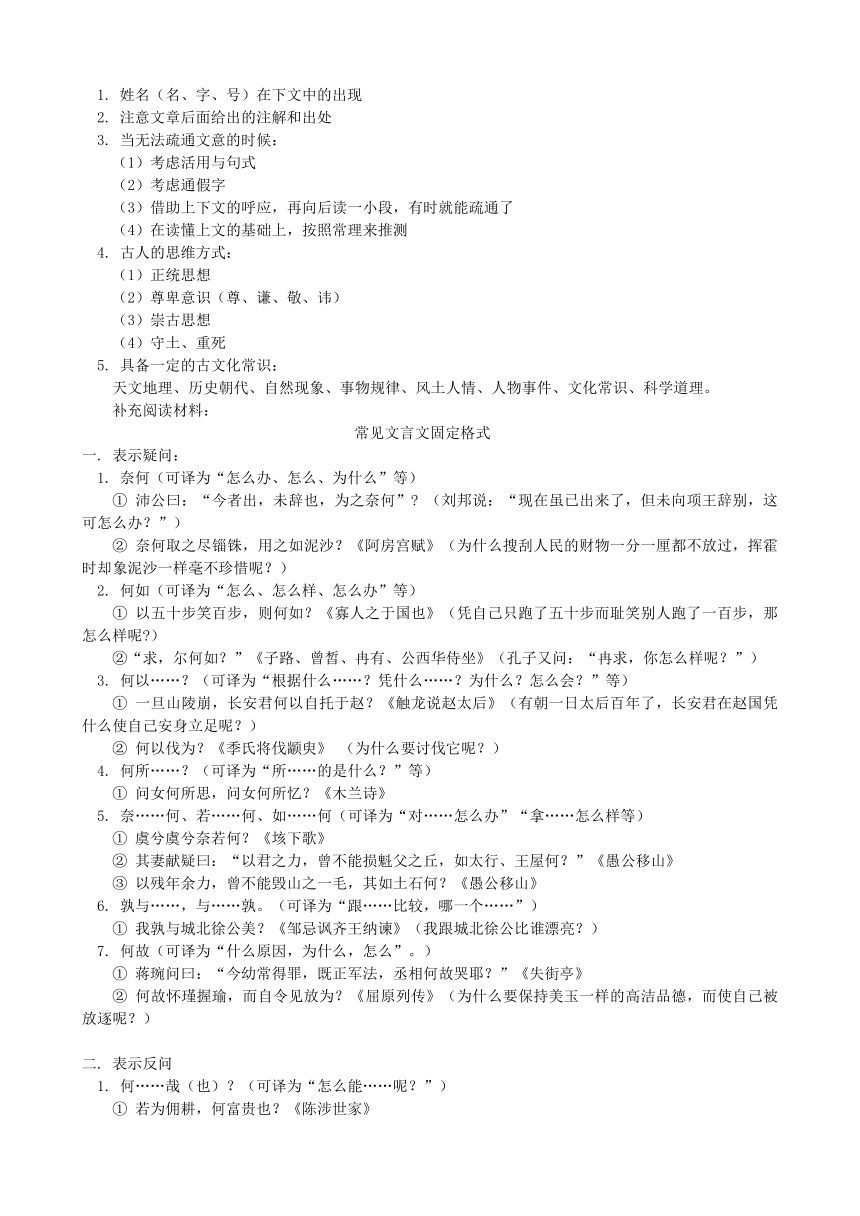

(一)文言实词

1. 词汇的意义

几个定义:本义、引申义、假借义

古代汉语以单音词为主,即一个音(字)就是一个词,而一个词又不止一音一义。一般说来,诸多义项之中,有一个是本义(大多是词的原始意义),其他词义是这个词义引申义,引申义与本义之间,关系有近有远,用法有同有异。

词的假借义,也就是通常说的通假字,指古代汉语中音同音近(而且是同一韵部)的字可以通用。这是因为古代汉字的数量少,语言里有这个词,但是没有记录这个词的字,就用音同或音近的字来代替。

例:

从

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

请勾践女女于王,大夫女女于大夫,士女女于士;越国之宝器毕从!

寡君帅越国之众以从君之师徒。

旦日,客从外来,与坐谈。

合从缔交,相与为一。

天下云集响应,赢粮而景从。

沛公旦日从百余骑来见项王与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。

从此道至吾军,不过二十里耳。

尝从人事,皆口腹自役;于是怅然慷慨,深愧平生之志。《归去来》

简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力。《谏》

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

其后用兵,则遣从事以一少牢告庙。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

2. 一词多义

这是上一个问题的具体的陈说。一词多义是汉语词汇中的普遍现象,在文言文中出现频率最多,也是较难掌握的一项。如何掌握一词多义呢?

① 要有所侧重,要记某个词在文章中出现频率最多的义项。例如“负”在文言文中的常见义项有“败”(“胜负之数”),“倚仗”(“秦贪,负其强”),“辜负”(“臣诚恐见欺于王而负赵”),“承担”(“宁许以负秦曲”),“背”(“命夸娥氏二子负二山”),“背弃”(“相如度秦王虽斋,决负约不偿城”)等。应侧重记“倚仗”、“承担”等义项。

② 只记多义词的若干义项还不够,还必须“因文定义”。从工具书和注解中选择某个词在具体语言环境中的意义就是如此。“橹”这个词在教材中出现过两个义项:“船桨”和“盾”。在“樯橹灰飞烟灭”句中,因为和“樯”(帆)并列,自然指“桨”(再借指战船),而在“伏尸百万流血漂橹”句中,因为描写战况,“橹”就指盾牌了。而在“修橹轒辒”(《孙子·谋攻》),“泰山为橹”(司马相如《上林赋》)中“橹”却又是“望楼”(古代瞭望敌情的建筑)的意思了。又如“黠”常见义项有“聪明”、“狡猾”一褒一贬两个意思。在“里骨猾黠”句中,“黠”自然取贬义。在“齐武成帝子琅琊王,太子母弟也。生而聪慧,帝及后并笃爱之,衣服饮食,与东宫相准。帝每面称之曰:‘此黠儿也,当有所成。’”这段话里“因文定义”,“黠”当然取褒义。因为前面有“聪慧”,后面有“当有所成”。

3. 假借义

怎样掌握通假字呢?

(1)要根据通假字用同声同韵的字代替本字的特点,遇到某个词用本义、引申义都讲不通时,就可以从字音或声旁方面去考虑这个词是否是通假字。

(2)要了解通假方式。通假的方式一般有三类:

A. 音同、形近(部分的)多采用所通假字的声旁。“列缺霹雳”,“列”通“裂”。“以白鹿皮为带,直四十万”,“直”通“值”。“将军禽操,宜在今日”,“禽”通“擒”。

B. 音不同,但有相同的韵母或声母,形近(部分的)多采用共同声符。“距关勿内诸侯”,“内”通“纳”。“卒然边境有急”,“卒”通“猝”。“属予作文以记之”,“属”通“嘱”。

C. 音同、形不同。“手裁举”,“裁”通“才”。“所识穷乏者得我欤”,“得”通“德”。“旦日不可不蚤自来谢项王”,“蚤”通“早”。

(3)要理解通假字主要是音的问题,但不是只要音同音近的字就可以通假。某字与某字通假是固定的,而且不能互相通假。“蚤”可以通“早”,但“澡”、“枣”就不行。“县”通“悬”,但“玄”、“旋”、“璇”就不行。

(4)也有极少数的字可以有两个以上通假字。“李广详死”、“箕子阳狂”中的“详”、“阳”都通“佯”。

4. 偏义复词

偏义复词是由两个单音的、意义相同(或相对、相反)的词组成的,但意义却偏于一个词。如“今有一人,入人园圃,窃其桃李”中“园圃”是偏义复词,意义是“园”(“圃”是菜地)。下面是几句同学们在课文中学过的句子:

(1)先帝创业未半,而中道崩殂。崩殂:“崩”指皇帝死,“殂”指平民死,偏义在“崩”,“殂”是衬字。

(2)备他盗之出入与非常也。偏义在“入”,“出”是衬字。句意为:防备别的强盗进来和意外的变故。

(3)诚危急存亡之秋也。偏义在“亡”,“存”是衬字。

(4)我有亲父母,逼迫兼弟兄。偏义在“母”,“父”是衬字;偏义在“兄”,“弟”是衬字。指刘兰芝的兄长。

(5)山下皆石穴罅,不知其浅深。偏义在”深(深度)”,”浅”是衬字。

(二)文言翻译

1. 直译为主

(1)宏观标准

A. 信:语意义一一对应;语法一一体现。

B. 达:判断语气;前后衔接;前后统一;独立成句。

(2)具体方法

A. 留(人名、地名、物名、族名、官职、尊号、年号、庙号、度量衡、专业术语、已经消失的事物等)

B. 补(省略句、名词作状语时补介词、使动意动、意念被动、量词)

C. 删(发语词“夫”“唯”“盖”等、句中或句末的语气助词、各种“不译”)

D. 调(倒装句的语序调整,活用中的词性调整)

2. 可以意译的情况

(1)铺排与互文

(2)委婉的说法(尊卑谦敬)

(3)古汉语中的一些修辞方法(比喻、借代、夸张……)

3. 练习

A

初,霍氏奢侈,茂陵徐生曰:“霍氏必亡。奢则不逊,不逊必侮上。侮上者,逆道也。在人之右,众必害之。霍氏秉权日久,害之者多矣。天下害之,而又行以逆道,不亡何待!”乃上疏言:“霍氏泰盛,陛下即爱厚之,宜以时抑制,无使至亡。”书三上,辄报闻。其后霍氏诛灭,而告霍氏者皆封。人为徐生上书曰:“臣闻客有过主人者,见其灶直突(烟囱),傍有积薪,客谓主人,更为曲突,远徙其薪,不者且有火患。主人嘿然不应。俄而家果失火,邻里共救之,幸而得息。于是杀牛置酒,谢其邻人,灼烂者在于上行,余各以功次坐,而不录言曲突者。人谓主人曰:‘乡使听客之言,不费牛、酒,终亡火患。今论功而请宾,曲突徙薪亡恩泽,焦头烂额为上客耶?’主人乃寤而请之。今茂陵徐福数上书言霍氏且有变,宜防绝之。乡使福说得行,则国亡裂土出爵之费,臣亡逆乱诛灭之败。往事既已,而福独不蒙其功,唯陛下察之,贵徙薪曲突之策,使居焦发灼烂之右。”上乃赐福帛十匹,后以为郎。 (《汉书·霍光传》)

B

晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷(春秋时晋国乐师,目盲,善弹琴)侍坐于前,援琴撞之,公披衽而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之,以为寡人戒。”(《韩非子》)

C

管仲束缚,自鲁之齐,道而饥渴,过绮乌(地名)封人(官名,春秋时掌典守封疆)而乞食。绮乌封人跪而食之,甚敬。封人因窃谓仲曰:“适(如果)幸及齐不死而用齐,将何以报我?”曰:“如子之言,我且贤之用,能之使,劳之论,我何以报子?”封人怨之。(《韩非子》)

翻译上文中画线句子。

答案:

A略

B

1. “莫乐为人君”,即“莫乐(于)为人君”,没有什么比当国君更快乐的了。“惟其言而莫之违”;“莫之违”,否定句宾语前置,即“莫违之”。这句意思是:只有他的话,没有人敢违背他。

2.“太师谁撞”,是疑问句宾语前置,即“太师撞谁”,意思是太师您要砸谁呢?

3.“是非君人者言也”,判断句式,当读为“是/非君人者言也”。“君人者”,治理百姓的人,指国君。君,动词。这句意思是,这不是当国君的人讲的话。

4. “释之,以为寡人戒”,“以为”,以(之)为。这句意思是,放掉他,把他的话作为我的一种警戒吧。

C

1. “管仲束缚”,是意念被动句,管仲被捆缚着。“自鲁之齐”“之”,往。从鲁国到齐国去。“道而饥渴”,名词“道”,活用动词,走在路上。意谓管仲走在路上又饥又渴。

2. “绮乌封人跪而食之”。“而”表修饰连词。“食(sì)之”,使之食,给他吃。这句意思是,绮乌封人跪着给他饭吃。

3. “适幸及齐不死而用齐”,即“适幸及(于)齐不死而用(于)齐”。这句意思是,如果你有幸到了齐国不死而被齐国重用。“将何以报我”,就是“将以何报我”,你将要拿什么报答我。

4. “我且贤之用,能之使,劳之论”。文中3个“之”,助词,都是宾语前置的标志(如《师说》:“句读·之不知,惑·之不解。”),语句调整后即“我且用贤,使能,论劳”,意思是我将任用有道德的人,使用有才能的人,评定有功劳的人。

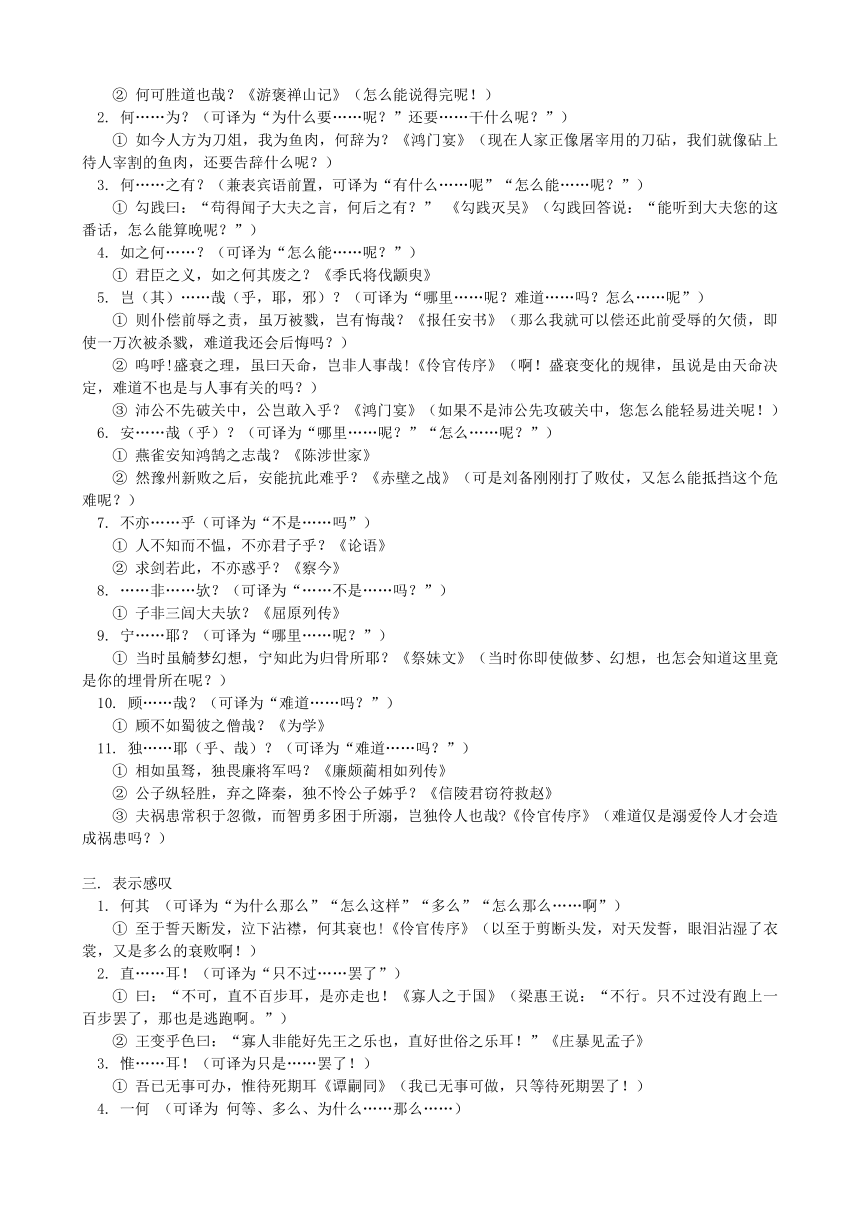

(三)文章阅读时需要注意的问题

1. 姓名(名、字、号)在下文中的出现

2. 注意文章后面给出的注解和出处

3. 当无法疏通文意的时候:

(1)考虑活用与句式

(2)考虑通假字

(3)借助上下文的呼应,再向后读一小段,有时就能疏通了

(4)在读懂上文的基础上,按照常理来推测

4. 古人的思维方式:

(1)正统思想

(2)尊卑意识(尊、谦、敬、讳)

(3)崇古思想

(4)守土、重死

5. 具备一定的古文化常识:

天文地理、历史朝代、

自然现象、事物规律、

风土人情、人物事件、

文化常识、科学道理。

补充阅读材料:

常见文言文固定格式

一. 表示疑问:

1. 奈何(可译为“怎么办、怎么、为什么”等)

① 沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何” (刘邦说:“现在虽已出来了,但未向项王辞别,这可怎么办?”)

② 奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?《阿房宫赋》(为什么搜刮人民的财物一分一厘都不放过,挥霍时却象泥沙一样毫不珍惜呢?)

2. 何如(可译为“怎么、怎么样、怎么办”等)

① 以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》(凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢 )

②“求,尔何如?”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(孔子又问:“冉求,你怎么样呢?”)

3. 何以……?(可译为“根据什么……?凭什么……?为什么?怎么会?”等)

① 一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》(有朝一日太后百年了,长安君在赵国凭什么使自己安身立足呢?)

② 何以伐为?《季氏将伐颛臾》 (为什么要讨伐它呢?)

4. 何所……?(可译为“所……的是什么?”等)

① 问女何所思,问女何所忆?《木兰诗》

5. 奈……何、若……何、如……何(可译为“对……怎么办”“拿……怎么样等)

① 虞兮虞兮奈若何?《垓下歌》

② 其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”《愚公移山》

③ 以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?《愚公移山》

6. 孰与……,与……孰。(可译为“跟……比较,哪一个……”)

① 我孰与城北徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》(我跟城北徐公比谁漂亮?)

7. 何故(可译为“什么原因,为什么,怎么”。)

① 蒋琬问曰:“今幼常得罪,既正军法,丞相何故哭耶?”《失街亭》

② 何故怀瑾握瑜,而自令见放为?《屈原列传》(为什么要保持美玉一样的高洁品德,而使自己被放逐呢?)

二. 表示反问

1. 何……哉(也)?(可译为“怎么能……呢?”)

① 若为佣耕,何富贵也?《陈涉世家》

② 何可胜道也哉?《游褒禅山记》(怎么能说得完呢!)

2. 何……为?(可译为“为什么要……呢?”还要……干什么呢?”)

① 如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?《鸿门宴》(现在人家正像屠宰用的刀砧,我们就像砧上待人宰割的鱼肉,还要告辞什么呢?)

3. 何……之有?(兼表宾语前置,可译为“有什么……呢”“怎么能……呢?”)

① 勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?” 《勾践灭吴》(勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”)

4. 如之何……?(可译为“怎么能……呢?”)

① 君臣之义,如之何其废之?《季氏将伐颛臾》

5. 岂(其)……哉(乎,耶,邪)?(可译为“哪里……呢?难道……吗?怎么……呢”)

① 则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉?《报任安书》(那么我就可以偿还此前受辱的欠债,即使一万次被杀戮,难道我还会后悔吗?)

② 呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!《伶官传序》(啊!盛衰变化的规律,虽说是由天命决定,难道不也是与人事有关的吗?)

③ 沛公不先破关中,公岂敢入乎?《鸿门宴》(如果不是沛公先攻破关中,您怎么能轻易进关呢!)

6. 安……哉(乎)?(可译为“哪里……呢?”“怎么……呢?”)

① 燕雀安知鸿鹄之志哉?《陈涉世家》

② 然豫州新败之后,安能抗此难乎?《赤壁之战》(可是刘备刚刚打了败仗,又怎么能抵挡这个危难呢?)

7. 不亦……乎(可译为“不是……吗”)

① 人不知而不愠,不亦君子乎?《论语》

② 求剑若此,不亦惑乎?《察今》

8. ……非……欤?(可译为“……不是……吗?”)

① 子非三闾大夫欤?《屈原列传》

9. 宁……耶?(可译为“哪里……呢?”)

① 当时虽觭梦幻想,宁知此为归骨所耶?《祭妹文》(当时你即使做梦、幻想,也怎会知道这里竟是你的埋骨所在呢?)

10. 顾……哉?(可译为“难道……吗?”)

① 顾不如蜀彼之僧哉?《为学》

11. 独……耶(乎、哉)?(可译为“难道……吗?”)

① 相如虽驽,独畏廉将军吗?《廉颇蔺相如列传》

② 公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊乎?《信陵君窃符救赵》

③ 夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉 《伶官传序》(难道仅是溺爱伶人才会造成祸患吗?)

三. 表示感叹

1. 何其 (可译为“为什么那么”“怎么这样”“多么”“怎么那么……啊”)

① 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!《伶官传序》(以至于剪断头发,对天发誓,眼泪沾湿了衣裳,又是多么的衰败啊!)

2. 直……耳!(可译为“只不过……罢了”)

① 曰:“不可,直不百步耳,是亦走也!《寡人之于国》(梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”)

② 王变乎色曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳!”《庄暴见孟子》

3. 惟……耳!(可译为只是……罢了!)

① 吾已无事可办,惟待死期耳《谭嗣同》(我已无事可做,只等待死期罢了!)

4. 一何 (可译为 何等、多么、为什么……那么……)

① 吏呼一何怒!《石壕吏》

② 使君一何愚!《陌上桑》

5. 亦……哉 (可译为也……啊!)

① 且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!《五人墓碑记》(而且在其墓门前竖立石碑,来表扬他们的所作所为。唉,这也真是隆重啊!)

6. ……何如哉?(可译为 该是怎样的呢?)

① 或脱身以逃,不能容于远近,而又有剪发杜门,佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?《五人墓碑记》(有的就脱身逃走,不能被远远近近的地方所容纳,也有的剪掉头发、关起门来的,还有假装发疯而不知跑到何处去了的,这些人的可耻人格,卑贱行为,与这五个人相比,轻重究竟怎样呢?)

② 今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?《报任安书》

③ 痛定思痛,痛何如哉?《〈指南录〉后序》

四. 表示揣度

1. 无乃……乎 (可译为“恐怕……吧?、只怕……吧?”等)

① 无乃尔是过与 《季氏将伐颛臾》(孔子说:“冉求,这恐怕是你的过错吧?)

② 今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎 《勾践灭吴》(现在大王您退守到会稽山之后,才来寻求有谋略的大臣,恐怕太晚了吧?)

2. 得无……耶,得无……乎,(可译为“大概……吧、恐怕……吧、该不是……吧?能……吗?(兼表反问)”等)

① 览物之情,得无异乎?《岳阳楼记》(他们观赏景物而触发的感情,能没有不同吗?)

② 曰:“日食饮得无衰乎?”《触龙说赵太后》(每天的饮食该不会减少吧?)

③“今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶 ”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”《晏子故事两则》

3. 其……欤?(兼表反问)

① 巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?《师说》(巫医、音乐师和各种手工业者,是所谓上层人士所不与为伍的,现在他们的聪明智慧反而不如这些人,岂不是值得奇怪么!)

4. ……庶几……欤(乎)?(可译为……或许……吧?)

① 吾王庶几无疾病欤?(我们的国君大概没有生病吧?)

② 王好乐,则齐国其庶几乎?(大王喜好音乐,那么齐国大概治理得差不多了吧?)

五. 表示选择

1. 与其……孰若……?(可译为与其……,不如……?)

与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。《送李愿归盘谷序》(与其当面受到赞誉,不如背后不受诋毁;与其肉体享受安乐,不如心中没有忧虑。)

2. ……欤(耶),……欤(耶)?(可译为是……还是……呢?)

先生在民间,审知故扬州阁部果死耶,抑未死耶?《梅花岭记》

3. 其……其……也?(可译为是……还是……呢?)

其真无马耶?其真不知马也?《马说》

六. 表设问:

1. 何者、何则(可译为“为什么呢”)

① 百仞之山,任负车登焉。何则?陵迟故也。(百仞高的山,载重的车能登上,为什么呢?是因为山势逐渐倾斜。)

七. 表陈述语气

1. 无以、无从。(可译为“没有用来……的东西、办法,没有什么用来,没有办法,不能”)

① 寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”

《鸿门宴》(祝酒毕,说道:“大王与沛公饮酒,军中没什么用来助兴的,请允许臣作剑舞!)”

② 幽邃浅狭,蛟龙不屑,不能兴云雨,无以利世。《愚溪诗序》(它幽深浅狭,蛟龙不愿住在里面,因为不能在浅水中兴云化雨,所以它没有给世人带来好处。)

2. 有以。(可译为“有用来……的办法,有条件,有办法,有机会,能够。”。)

① 袁人大愤,然未有以报也。《书博鸡者事》(袁州的百姓非常气愤,可是没有什么对付的方法。)

3. 有所。(可译为“有……的”(人、物、事),有什么……;有……的地方,有……的原因,有……的办法。)

① 今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。《陈情表》(如今臣是一个亡国的卑贱俘虏,极其卑微鄙陋,蒙受过分的提拔,恩宠优厚,哪敢徘徊观望,有什么非分之想。)

② 民生各有所乐兮,余独好修以为常 (人生各有些自己的兴趣,我独爱美习以为常。)

③ 入而徐趋,至而自谢,曰:“老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣,窃自恕而恐太后玉体之有所郄也,故愿望见太后。”《触龙说赵太后》(触龙进来后慢步走向太后,到了跟前请罪说:“老臣脚有病,已经丧失了快跑的能力,好久没能来谒见了,私下里原谅自己,可是怕太后玉体偶有些欠安,所以很想来看看后。”)

4. 无所。(可译为“没有……的”(人、物、事)没有什么……;没有什么地方……,没有什么办法,没有条件……。)

① 余虽不合于俗,亦颇以文墨自慰,漱涤万物,牢笼百态,而无所避之。《愚溪诗序》(我虽然不合于世俗,也颇能用写文章来安慰自己;我描写的各种事物象用水洗涤过一样,鲜明生动,又能概括各种形态,无论什么都逃不过我的笔端。)

② 今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。《鸿门宴》(现在进了关,财物没有什么取用,妇女没有谁受宠幸,这说明他的志气不小啊!)

③ 夫吴之与越也,仇讎敌战之国也;三江环之,民无所移。《勾践灭吴》(吴国同越国,是世代互相仇视,互相攻伐的国家,三江环绕着两国的国土,两国的人民都没有迁移到别的地方去的。)

5. 比及 (可译为“等到……的时候”)

① 子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(子路赶忙回答:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国中间,常常受到别的国家侵犯,加上国内又闹饥荒,让我去治理,只要三年,就可以使人们勇敢善战,而且懂得礼仪。”)

② 对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(冉求答道:“国土有六七十里或五六十里见方的国家,让我去治理,三年以后,就可以使百姓饱暖。”

八. 被动句

1. 见……于……:(可译为“被”。)

① 今是溪独见辱于愚,何哉?《愚溪诗序》(现在这条溪水却被愚字玷辱,那是什么原因呢?)

2. 为……所……:(可译为“被”。)

① 不者,若属皆且为所虏。《鸿门宴》(如果不这样,你们这些人将都被刘邦俘虏!)

② 有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉。《六国论》(有这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,土地天天消减,月月割让,而走向灭亡。治理国家的人不要使自己被积久而成的威势所胁迫啊!)

③ 汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。《孔雀东南飞》

九. 宾语前置

1.“唯……是……,(“是”无意,起宾语前置作用;“唯”表示对象的唯一性,可译为“只”。)

① 唯命是从。

2. ……何……之有

① 宋何罪之有?《公输》

② 夫晋何厌之有?《左传》(晋国怎么会满足呢?)

③ 勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”《勾践灭吴》(勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”

十. 假设

1. 诚……则……:(可译为“如果……那么(就)……”。)

① 诚能见可欲,则思知足以自戒;将有作,则思知止以安人;念高危,则思谦冲而自牧;惧满溢,则思江海下百川;乐盘游,则思三驱以为度;忧懈怠,则思慎始而敬终;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无以怒而滥刑。《谏太宗十思疏》(如果真能够做到:见了想要得到的东西,就想到知足以警戒自己;将要大兴土木,就想到要适可而止以使百姓安宁;考虑到帝位高随时会有危险,就想到要谦虚,并且加强自我修养;害怕骄傲自满,就想到江海是居于百川的下游;喜欢打猎游乐,就想到每年三次的限度;担心意志懈怠,就想到做事要始终谨慎;忧虑会受蒙蔽,就想到虚心接纳下属的意见;害怕谗佞奸邪,就想到端正自身以斥退邪恶小人;加恩于人时,就想到不要因为一时高兴而赏赐不当;施行刑罚时,就想到不要因为正在发怒而滥施刑罚。)

② 公子诚一开口请如姬,如姬必许诺,则得虎符,夺晋鄙军,北救赵而西却秦,此五霸之伐也。《信陵君窃符救赵》

2. 否则:(可译为“如果不……就……。不然的话……就……。”)

① 否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。《黄花冈七十二烈士事略》(不然的话,不能继承先烈的遗志并且使它发扬光大,仅仅对这些遗事空发感慨(不付诸行动),这实在是活着的人的莫大羞辱啊!)

3. 然则:(可译为“既然这样,那么,如果这样,那么”。)

① 然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。《六国论》(既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望没有满足,诸侯送给泰国土地越多,秦国侵略诸侯就越急迫。)

② 而适类于余,然则虽辱而愚之,可也。《愚溪诗序》(而这些却正好与我相似,既然如此即使是玷辱了它,用愚字称呼它,也是可以的。)

4. 向使:(可译为“假如,如果”。)

① 向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。《六国论》(如果当初韩、魏、赵三国各自爱惜他们的国土,齐人不亲附秦国,燕国的刺客不动身赴秦,赵国的良将还活着,那么胜败存亡的命运,如果能够与秦国相较量,或许不能轻易判定。)

5. 自非:(可译为“如果不是,除非是”。)

① 自非亭午夜分,不见曦月。《三峡》(假如不是正午和半夜,就看不到太阳和月亮。)

十一. 转折

1. 然而:(可译为“这样却;但是;(既然)这样,那么”。)

① 七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。《寡人之于国也》(七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,这样还不能统一天下而称王,是不曾有过的事。)

② 然而成败易变,功业相反也。《过秦论》

2. 虽然:(可译为“虽然如此,(但),即使如此”。)

① 虽然,吾自今年来,苍苍者或化而为白矣,动摇者或脱而落矣。《祭十二郎文》(虽然这样,我从今年以来,花白的头发将要变得全白,松动的牙齿将要脱落。)

十二. 其他

1. 得以:(可译为“能够”。)

① 是以蓼洲周公,忠义暴于朝廷,赠谥美显,荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。《五人墓碑记》

(所以,蓼洲周公的忠义显露在朝廷,被赠予美好光明的谥号,荣耀于身死之后,而这五个人也能够修建一做座坟墓,把他们的姓名排列于大堤之上,四方人士经过此地没有不下拜而哭泣的,这实在是百世一遇的遭遇呀!)

② 不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉。《五人墓碑记》

(否则,使这五个人保全其头颈而老死于家中,那么虽然能活满其自然的寿数,但人们都能够役使他们,又怎能使豪杰一流人为之倾倒,在墓门前握腕痛惜,抒发其志士的悲感呢?)

2. 俄而:(可译为“不久,一会儿”。)

① 俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。《口技》

3. 而况:(可译为“何况,况且”。)

① 源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎。《谏太宗十思疏》(水源不深却希望水流得长远,根不牢固却要求树木生长,道德不深厚却想使国家安定,我虽然十分愚笨,也知道那是不可能的,更何况明智的人呢?)

② 今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎。《石钟山记》(现在拿钟或磬放在水中,即使是大风浪,也不能使它发出响声,何况是石头呢?)

4. 而已:(可译为“罢了”。)

① 太宰嚭谏曰:“嚭闻古之伐国者,服之而已;今已服矣,又何求焉。”《勾践灭吴》(于是太宰嚭向吴王进谏说:“我听说古时攻打别国的,对方屈服了就算了;现在越国已向我们屈服了,还有什么要求呢?”)

② 是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。《师说》(所以,学生不一定不及老师,老师不一定比学生高明。懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过这样罢了。)

③ 当求数顷之田,于伊、颍之上,以待余年,教吾子与汝子,幸其成;长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。(我应当在伊水和颍水之畔置几顷田地,来度过我的晚年,教育我的儿子和你的儿子,期望他们长大成人;抚养我的女儿和你的女儿,等到他们出嫁,我的心愿不过如此罢了!)

5. 何乃:(可译为“何况是,岂只是;为什么竟”。)

母谓府吏:“何乃太区区!”《孔雀东南飞》(阿母对府吏说:“你的见识为什么这么短小!”)

6. 既而:(可译为“随后,不久”。)

① 既而以吴民之乱请于朝,按诛五人,曰颜佩韦、杨念如、马杰,沈扬、周文元,即今之傫然在墓者也。《五人墓碑记》(其后就以吴地人民暴乱报告朝廷,追究、处死五人:颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,也就是现在一起埋在墓中的人。)

7. 既……且……:(可译为“又……又……”。)

① 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。《离骚》(贬黜我既因为用香蕙做佩带啊,又重给我加上采集芳芷的罪名。)

8. 可得:(可译为“可以,可能。”)

① 曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎。今之乐犹古之乐也。”曰:“可得闻与?”《庄暴见孟子》

9. 可以:(可译为“可以用来,足以用来;可以,能够。”)

①“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。”《寡人之于国也》(五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。)

② 君子曰:学不可以已。《劝学》(君子说:学习决不可以停止。)

③ 百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝梯之义,颁白者不负戴于道路矣。《寡人之于国也》(百亩大的田地,不要耽误它的生产季节,几口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。)

10. 乃尔:居然如此,(可译为“竟然如此,这样”。)

何其相似乃尔。

11. 且夫:(可译为“再说,而且”。)

① 且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信。《秋水》(而且,我还曾经听说过有人贬低仲尼的学识,轻视伯夷的节义,开始我不相信。)

② 且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固,自若也。《过秦论》

12. 是故:(可译为“所以,因此。”)

① 是故败吴于囿,又败之没,又郊败之。《勾践灭吴》(所以首战就使吴国在囿地吃了败仗,接着又使他们在没地受挫,在吴国国都的郊野又把吴军打得大败。)

② 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。《师说》(因此,不论地位高贵还是低贱,不论年龄长大还是少小,道理在那里,老师也就在那里。)

③ 是故圣益圣,愚益愚。《师说》(因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。)

13. 是以:(可译为“所以,因此,因而。”)

① 余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。《石钟山记》(我所以记下了以上的经过,是因为叹惜郦道元的解释过于简略,也嘲笑李渤的解释太浅陋了。)

② 臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年,祖孙二人,更相为命,是以区区不能废远也。《陈情表》(臣没有祖母抚养,不能活到今天,祖母没有臣供养,不能安度晚年,我们祖孙二人,相依为命,因此,有此拳拳奉养之心,不愿放弃奉养的责任,远出做官。)

14. 所谓:(可译为“所说的,所认为。”)

① 此所谓战胜于朝廷。《邹忌讽齐王纳谏》(这就是所说的在朝廷之上战胜敌国。)

② 彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道、解其惑者也。《师说》(那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中怎样加句号和逗号的,不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的。)

③ 中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。《登泰山记》(中间山谷中的水绕过泰安城下,这就是郦道元所说的“环水”。)

④ 所谓天者诚难测,而神者诚难明矣。 所谓理者不可推,而寿者不可知矣。《祭十二郎文》(所说的天公啊,实在让人难以推测;神明啊,实在让人难以明白!这真是天理不可推究,寿命不可预卜啊!)

15. 往往:(可译为“处处,到处;常常。”)

① 古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。《游褒禅山记》(于是,我颇有感慨。古代的人在观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的时候,常常有心得,这是因为他们思考问题很深刻,而且没有什么事物不加以考察的。)

② 迨诸父异爨,内外多置小门,墙往往而是。《项脊轩志》(等到伯父、叔父们分家以后,庭院内外开了许多小门,隔墙垒得到处都是。)

③ 春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。《琵琶行》

④ 汝去年书云:比得软脚病,往往而剧。”《祭十二郎文》(你去年来信说:“近来得了脚气病,时常发作的很厉害。”)

16. 未尝:(可译为“从来没有,不曾”)

① 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。《兰亭集序》(我每次看到前人兴怀感慨的原因,与我所感叹的总象符契一样相合,没有一次不对着这些文章而叹息悲伤,心里却不知道这是为什么。)

② 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?《六国论》(齐国不曾贿赂秦国,最后也随着五国灭亡,为什么呢?)

③ 中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳,既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。《祭十二郎文》(哥中年时,去世在南方。当时我和你年纪还都小,跟随嫂嫂送哥哥的灵柩回河阳安葬。随后又和你到江南谋生。孤苦伶仃,我俩没有一天离开过。)

④ 逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。《赤壁赋》(水总是象这样不断地流去,但始终没有消失。月亮有时圆有时缺,但最终没有消损和增长。)

17. 谓……曰……:(可译为“对……说,告诉……说;把……叫做……。”)

① 项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”《鸿门宴》(项伯答应了,对刘邦说:“明天一早,您千万不可不尽早来向项王当面赔罪!”)

② 范增起,出召项庄,谓曰:“君王为人不忍。”《鸿门宴》(于是范增起身离席,到帐外召来项羽的堂弟项庄,对他说:“君王为人下不了狠心。”)

③ 因笑谓迈曰:“汝识之乎?”《石钟山记》(我就笑着对苏迈说:“你记得吗?”)

④ 妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”《项脊轩志》(老婆婆常对我说:”那里,就是你母亲曾经站立过的地方。“)

18. 谓之:(可译为“称他是,说他是;称为,叫做。“)

① 游褒禅山记王安石褒禅山亦谓之华山。《游褒禅山记》(褒禅山也被称为华山。)

② 由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,——谓之后洞(沿山向上走五六里,有一个山洞很幽深,走进去感到很寒凉。询问这个洞的深度,就是那些喜欢游山玩水的人也没有走到尽头,人们称它为“后洞”,)

③ 东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。《登泰山记》(东边的那道山谷,古时候把它叫作天门溪水,我们没有到达。)

④ 今所经中岭及山巅崖限当道者,也皆谓之天门云。《登泰山记》(这次经过中岭到山顶,也有象门户一样的山崖横立在路上,一般人都管它们叫天门。)

19. 无何:(可译为“没有多久,不久,一会儿。”)

① 无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍(méng),始悟为山市。《山市》蒲松龄(不一会儿,看见数十所宫殿,绿瓦上高翘的屋檐,好象要腾飞起来的样子,才醒悟出这是山中蜃景。)

20. 毋宁,无宁:(可译为“宁肯,宁愿;莫不是,不是。”)

① 四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”《与妻书》(四五年前的一个晚上,我曾经告诉(你)说:“与其让我先死,宁愿你比我先死。”)

21. 无庸:(可译为“不用,无须。”)

① 请姑无庸战。《勾践灭吴》(请大家还是暂且不要同吴国作战吧!)

22. 无由:(可译为“不可能,无法,无从。”)

① 无由会晤,不任区区向往之至。《答司马谏议书》(没有机会见面,心里不胜思念仰慕。)(不任:客套语)

23. 相与:(可译为“互相,相互,彼此;同你;一起,共同;相处,相交。”)

① 诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。《过秦论》(诸侯们很害怕,共同结盟来设法削弱秦国:他们不吝惜珍奇的器具、贵重的宝物、肥沃的土地,用以招纳普天下的才士,“合纵”结成同盟,相互联成一体。)

② 夫人之相与,俯仰一世。《兰亭集序》(人们互相交往,转瞬间度过一生。)

③ 相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。《赤壁赋》(我和客人们互相靠着在船中睡着了,不知不觉东方已经发白。)

24. 一切:(可译为“一律,一概;权宜,暂且。”)

① 既而风定天清,一切乌有;惟危楼一座,直接霄汉。《山市》(大风停下来后,天又一片清朗,原先的一切没有了,只剩下孤危的城楼一座,直插云霄。)

25. 所以:(可译为“……的原因,之所以……,为什么……;用来……的方法,用来……的东西,是用来……的,用来……的地方,用来……的人(事),靠它来……的。”)

① 所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。《鸿门宴》

② 仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。《兰亭集序》(抬头仰望宇宙空间之广大,低首俯察万物种类之繁多,靠它来放眼纵览,舒展胸怀,也足以尽情享受所见所闻的乐趣,确实是很快活的啊。)

③ 虽世殊事异,所以兴怀,其致一也《兰亭集序》(即使时代会不同,世事会变化,但人们抒发情怀的原因,其基本点是一致的。)

④ 师者,所以传道、受业、解惑也。《师说》(所谓老师,就是用来传授道理、授与专业知识、解答疑难问题的人。)

26. 以故:(可译为“所以。”)

① 唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。《褒禅山记》(唐代高僧慧褒开始在这座山下建房居住,而死后就葬在这里。由于这个缘故,以后就把这座山称作褒禅山。)

② 方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。《荆轲刺秦王》(当时秦王正处在危急之中,来不及召唤阶下的侍卫,所以荆轲追逐秦王,秦王仓卒惊惶失措,不知怎样来杀荆轲,仅仅用空手同荆轲对打。)

27. 以……故:(可译为“因为……的缘故。”)

① 皆山水之奇者,以余故,咸以愚辱焉。《愚溪诗序》(这些都是山水中的奇景,因为我的缘故,都用愚字玷辱了它们。)

② 赵王岂以一璧之故欺秦邪?《廉颇蔺相如列传》

③ 公子闻之,往请,欲厚遗之,不肯受,曰:“臣修身洁行数十年,终不以监门困故而受公子财。”《信陵君窃符救赵》

28. 以是:(可译为“因此。”)

① 以是言之,夫古之让天子者,是去监门之养而离臣虏之劳也,故传天下而不足多也;今之县令,一日身死,子孙累世絜驾,故人重之。《五蠹》(由此说来古代让掉天子的职位,其实是丢掉了看门人的给养,还摆脱了奴隶般的劳役,所以把天下传给别人并不值得称赞。现在的县令,一旦自己死了,他的子孙接连几代都享受出门乘车的特殊待遇,所以人们都很看重这个官职。)

② 故偃王仁义而徐亡,子贡辩智而鲁削,以是言之,夫仁义辩智非所以持国也。《五蠹》(所以说徐偃王推行仁义之道而徐国被消灭了,子贡富有口才和智谋而鲁国还是丢掉了大片土地。由此看来,推行仁义之道、运用口才智谋,都不是用来保全国家办法。)

29. 以……为……:(可译为“认为……是……,把……当作……;让……作……,任用……为……;用……做……,把……作(为)……。”)

① 齐曰:“必以长安君为质,兵乃出。”《触龙说赵太后》(齐国说:“必须用长安君作为人质,才出兵。”)

② 于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。《秋水》(于是乎,河伯(黄河之神)便欣然自喜,认为天下所有的美景(是)全都在自己这里了。)

③ 然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,殽函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?《过秦论》(然而,当初秦国凭借小小的国土和千辆兵车的国力,却迫令八州诸侯称臣,使原先位处同列的诸侯入秦朝拜,达一百多年之久。然后把天地四方当作家,把殽山和函谷关当作宫墙。谁料陈涉一人起来发难,秦朝的社稷就毁灭了,国君死在别人的手里,被天下人嘲笑,这是为什么呢?)

④ 既自以心为形役,奚惆怅而独悲。《归去来兮辞》(既然让自己的心志受形体来驱使,那又为什么还要伤感而独自悲哀呢?)

⑤ 楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋,上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,此大年也。《逍遥游》(楚国南边有叫冥灵的大龟,它把五百年当作春,把五百年当作秋;上古有叫大椿的古树,它把八千年当作春,把八千年当作秋,这就是长寿。)

30. 以为:(可译为“认为他(它)是,认为;用它来。”)

① 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。《烛之武退秦师》(倘使放弃进攻郑国,让郑作为您东路上的主人,您的外交使者的来往,郑国可以供给他们资粮馆舍,对您没什么害处。)

② 夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在城邦之中矣,是社稷之臣也。《季氏将伐颛臾》(颛臾从前是周天子让它主持东蒙的祭祀的,而且已经在鲁国的疆域之内,是国家的臣属啊。)

③ 吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处,故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄;诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。《祭十二郎文》(当初,我与你都还年轻,认为虽然暂时分别,终究会长久与你在一起的,所以才离开你到京师谋食,为了求得微薄的俸禄。倘使早知如此,纵然是做王公宰相,我也不愿意一天离开你而去就职啊。)

④ 引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。《兰亭集序》(把水引来用它作飘流酒杯的弯曲水道,大家列坐在水边,虽然没有音乐伴奏而稍显冷清,可是一面饮酒一面赋诗,也足以酣畅地抒发内心的感情。)

31. 以至于:(可译为“一直到;结果。”)

一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。《乐羊子妻》

32. 因而:(可译为“据此而,借此而,因此,所以。”)

① 今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶。《林黛玉进贾府》

② 夜间闻子清歌,因而问及。《杜十娘怒沉百宝箱》

33. 于是:(可译为对……,然后就,或仍译为“于是”,相当于“这时候,在这里,在这种情况下,由于这个原因。”)

① 将不可改于是矣。《勾践灭吴》(对这种势不两立的局面是无法改变的。)

② 于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送行者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。《勾践灭吴》(然后就埋葬好战死的士兵的尸体,慰问负伤的士兵;对有丧事的人家,越王就亲自前去吊唁,有喜事的人家,又亲自前去庆贺;百姓有远出的,就亲自欢送,有还家的,就亲自迎接;凡是百姓所憎恶的事,就清除它,凡是百姓急需的事,就及时办好它。)

③ 于是为长安君约车百乘质于齐,齐兵乃出。《触龙说赵太后》(于是为长安君套马备车一百乘,到齐国去作人质,齐国才出兵。)

④ 于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。《过秦论》(于是,秦始皇完全废除前代君王治国的原则,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚昧无知。又毁坏六国的名城,杀害六国的豪杰俊才,收集全国的兵器聚集到咸阳,销毁锋刃而铸成钟鼓,又制作十二个铜人,以削弱百姓的力量。)

⑤ 于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。《赤壁赋》(这时,酒喝得十分欢畅,我敲着船边唱起歌来,)

34. ……之谓:(可译为“叫做,就是,才算;这就叫做;就是,说的就是。”)

① 宜乎百姓之谓我爱也。《齐桓晋文之事》(百姓认为我吝啬,看来是理所当然的了。)

② 夫子之谓也。《齐桓晋文之事》(说的就是先生你这样的人。)

③ 于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野有之曰:‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。”《秋水》(于是,河伯才改变了他的神态,茫然地抬头对北海若(北海之神)感慨地说:“俗语说:‘自以为知道很多道理,没人能赶上自已了。’这正是说我呀。”)

35. 至于:(可译为“到了,一直到;竟至于,结果,终究,到……结局,到……时候。”)

① 勾践之地,南至于句无,北至于御儿,东至于鄞,西至于姑蔑,广运百里。《勾践灭吴(越国的地盘,南面到了句无,北面到了御儿,东面到了鄞,西面到了姑蔑,面积总共百里见方。)

②“左师公曰:”今三世以前,至于赵之为赵,赵主之子孙侯者,其继有在者乎。《触龙说赵太后》(左师公说:“从现在往上数三世,到赵氏建立赵国的时候,赵国君主的子孙凡被封侯的,他们的后代还有能继承爵位的吗?”)

③ 至于颠覆,理固宜然。《六国论》(六国到了被灭亡的结局,是理所当然的。)

④ 余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。《登泰山记》(我在乾隆三十九年十二月,从京城冒着风雪起程,经过齐河县、长清县,穿过泰山西北部的山谷,越过古长城的界限,到达泰安府。)

【同步教育信息】

1. 本周教学内容

考点复习指导与练习:文言实词及其他

二. 教学重、难点

(一)文言实词

1. 词汇的意义

几个定义:本义、引申义、假借义

古代汉语以单音词为主,即一个音(字)就是一个词,而一个词又不止一音一义。一般说来,诸多义项之中,有一个是本义(大多是词的原始意义),其他词义是这个词义引申义,引申义与本义之间,关系有近有远,用法有同有异。

词的假借义,也就是通常说的通假字,指古代汉语中音同音近(而且是同一韵部)的字可以通用。这是因为古代汉字的数量少,语言里有这个词,但是没有记录这个词的字,就用音同或音近的字来代替。

例:

从

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

请勾践女女于王,大夫女女于大夫,士女女于士;越国之宝器毕从!

寡君帅越国之众以从君之师徒。

旦日,客从外来,与坐谈。

合从缔交,相与为一。

天下云集响应,赢粮而景从。

沛公旦日从百余骑来见项王与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。

从此道至吾军,不过二十里耳。

尝从人事,皆口腹自役;于是怅然慷慨,深愧平生之志。《归去来》

简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力。《谏》

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

其后用兵,则遣从事以一少牢告庙。

及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

2. 一词多义

这是上一个问题的具体的陈说。一词多义是汉语词汇中的普遍现象,在文言文中出现频率最多,也是较难掌握的一项。如何掌握一词多义呢?

① 要有所侧重,要记某个词在文章中出现频率最多的义项。例如“负”在文言文中的常见义项有“败”(“胜负之数”),“倚仗”(“秦贪,负其强”),“辜负”(“臣诚恐见欺于王而负赵”),“承担”(“宁许以负秦曲”),“背”(“命夸娥氏二子负二山”),“背弃”(“相如度秦王虽斋,决负约不偿城”)等。应侧重记“倚仗”、“承担”等义项。

② 只记多义词的若干义项还不够,还必须“因文定义”。从工具书和注解中选择某个词在具体语言环境中的意义就是如此。“橹”这个词在教材中出现过两个义项:“船桨”和“盾”。在“樯橹灰飞烟灭”句中,因为和“樯”(帆)并列,自然指“桨”(再借指战船),而在“伏尸百万流血漂橹”句中,因为描写战况,“橹”就指盾牌了。而在“修橹轒辒”(《孙子·谋攻》),“泰山为橹”(司马相如《上林赋》)中“橹”却又是“望楼”(古代瞭望敌情的建筑)的意思了。又如“黠”常见义项有“聪明”、“狡猾”一褒一贬两个意思。在“里骨猾黠”句中,“黠”自然取贬义。在“齐武成帝子琅琊王,太子母弟也。生而聪慧,帝及后并笃爱之,衣服饮食,与东宫相准。帝每面称之曰:‘此黠儿也,当有所成。’”这段话里“因文定义”,“黠”当然取褒义。因为前面有“聪慧”,后面有“当有所成”。

3. 假借义

怎样掌握通假字呢?

(1)要根据通假字用同声同韵的字代替本字的特点,遇到某个词用本义、引申义都讲不通时,就可以从字音或声旁方面去考虑这个词是否是通假字。

(2)要了解通假方式。通假的方式一般有三类:

A. 音同、形近(部分的)多采用所通假字的声旁。“列缺霹雳”,“列”通“裂”。“以白鹿皮为带,直四十万”,“直”通“值”。“将军禽操,宜在今日”,“禽”通“擒”。

B. 音不同,但有相同的韵母或声母,形近(部分的)多采用共同声符。“距关勿内诸侯”,“内”通“纳”。“卒然边境有急”,“卒”通“猝”。“属予作文以记之”,“属”通“嘱”。

C. 音同、形不同。“手裁举”,“裁”通“才”。“所识穷乏者得我欤”,“得”通“德”。“旦日不可不蚤自来谢项王”,“蚤”通“早”。

(3)要理解通假字主要是音的问题,但不是只要音同音近的字就可以通假。某字与某字通假是固定的,而且不能互相通假。“蚤”可以通“早”,但“澡”、“枣”就不行。“县”通“悬”,但“玄”、“旋”、“璇”就不行。

(4)也有极少数的字可以有两个以上通假字。“李广详死”、“箕子阳狂”中的“详”、“阳”都通“佯”。

4. 偏义复词

偏义复词是由两个单音的、意义相同(或相对、相反)的词组成的,但意义却偏于一个词。如“今有一人,入人园圃,窃其桃李”中“园圃”是偏义复词,意义是“园”(“圃”是菜地)。下面是几句同学们在课文中学过的句子:

(1)先帝创业未半,而中道崩殂。崩殂:“崩”指皇帝死,“殂”指平民死,偏义在“崩”,“殂”是衬字。

(2)备他盗之出入与非常也。偏义在“入”,“出”是衬字。句意为:防备别的强盗进来和意外的变故。

(3)诚危急存亡之秋也。偏义在“亡”,“存”是衬字。

(4)我有亲父母,逼迫兼弟兄。偏义在“母”,“父”是衬字;偏义在“兄”,“弟”是衬字。指刘兰芝的兄长。

(5)山下皆石穴罅,不知其浅深。偏义在”深(深度)”,”浅”是衬字。

(二)文言翻译

1. 直译为主

(1)宏观标准

A. 信:语意义一一对应;语法一一体现。

B. 达:判断语气;前后衔接;前后统一;独立成句。

(2)具体方法

A. 留(人名、地名、物名、族名、官职、尊号、年号、庙号、度量衡、专业术语、已经消失的事物等)

B. 补(省略句、名词作状语时补介词、使动意动、意念被动、量词)

C. 删(发语词“夫”“唯”“盖”等、句中或句末的语气助词、各种“不译”)

D. 调(倒装句的语序调整,活用中的词性调整)

2. 可以意译的情况

(1)铺排与互文

(2)委婉的说法(尊卑谦敬)

(3)古汉语中的一些修辞方法(比喻、借代、夸张……)

3. 练习

A

初,霍氏奢侈,茂陵徐生曰:“霍氏必亡。奢则不逊,不逊必侮上。侮上者,逆道也。在人之右,众必害之。霍氏秉权日久,害之者多矣。天下害之,而又行以逆道,不亡何待!”乃上疏言:“霍氏泰盛,陛下即爱厚之,宜以时抑制,无使至亡。”书三上,辄报闻。其后霍氏诛灭,而告霍氏者皆封。人为徐生上书曰:“臣闻客有过主人者,见其灶直突(烟囱),傍有积薪,客谓主人,更为曲突,远徙其薪,不者且有火患。主人嘿然不应。俄而家果失火,邻里共救之,幸而得息。于是杀牛置酒,谢其邻人,灼烂者在于上行,余各以功次坐,而不录言曲突者。人谓主人曰:‘乡使听客之言,不费牛、酒,终亡火患。今论功而请宾,曲突徙薪亡恩泽,焦头烂额为上客耶?’主人乃寤而请之。今茂陵徐福数上书言霍氏且有变,宜防绝之。乡使福说得行,则国亡裂土出爵之费,臣亡逆乱诛灭之败。往事既已,而福独不蒙其功,唯陛下察之,贵徙薪曲突之策,使居焦发灼烂之右。”上乃赐福帛十匹,后以为郎。 (《汉书·霍光传》)

B

晋平公与群臣饮,饮酣,乃喟然叹曰:“莫乐为人君!惟其言而莫之违。”师旷(春秋时晋国乐师,目盲,善弹琴)侍坐于前,援琴撞之,公披衽而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之,以为寡人戒。”(《韩非子》)

C

管仲束缚,自鲁之齐,道而饥渴,过绮乌(地名)封人(官名,春秋时掌典守封疆)而乞食。绮乌封人跪而食之,甚敬。封人因窃谓仲曰:“适(如果)幸及齐不死而用齐,将何以报我?”曰:“如子之言,我且贤之用,能之使,劳之论,我何以报子?”封人怨之。(《韩非子》)

翻译上文中画线句子。

答案:

A略

B

1. “莫乐为人君”,即“莫乐(于)为人君”,没有什么比当国君更快乐的了。“惟其言而莫之违”;“莫之违”,否定句宾语前置,即“莫违之”。这句意思是:只有他的话,没有人敢违背他。

2.“太师谁撞”,是疑问句宾语前置,即“太师撞谁”,意思是太师您要砸谁呢?

3.“是非君人者言也”,判断句式,当读为“是/非君人者言也”。“君人者”,治理百姓的人,指国君。君,动词。这句意思是,这不是当国君的人讲的话。

4. “释之,以为寡人戒”,“以为”,以(之)为。这句意思是,放掉他,把他的话作为我的一种警戒吧。

C

1. “管仲束缚”,是意念被动句,管仲被捆缚着。“自鲁之齐”“之”,往。从鲁国到齐国去。“道而饥渴”,名词“道”,活用动词,走在路上。意谓管仲走在路上又饥又渴。

2. “绮乌封人跪而食之”。“而”表修饰连词。“食(sì)之”,使之食,给他吃。这句意思是,绮乌封人跪着给他饭吃。

3. “适幸及齐不死而用齐”,即“适幸及(于)齐不死而用(于)齐”。这句意思是,如果你有幸到了齐国不死而被齐国重用。“将何以报我”,就是“将以何报我”,你将要拿什么报答我。

4. “我且贤之用,能之使,劳之论”。文中3个“之”,助词,都是宾语前置的标志(如《师说》:“句读·之不知,惑·之不解。”),语句调整后即“我且用贤,使能,论劳”,意思是我将任用有道德的人,使用有才能的人,评定有功劳的人。

(三)文章阅读时需要注意的问题

1. 姓名(名、字、号)在下文中的出现

2. 注意文章后面给出的注解和出处

3. 当无法疏通文意的时候:

(1)考虑活用与句式

(2)考虑通假字

(3)借助上下文的呼应,再向后读一小段,有时就能疏通了

(4)在读懂上文的基础上,按照常理来推测

4. 古人的思维方式:

(1)正统思想

(2)尊卑意识(尊、谦、敬、讳)

(3)崇古思想

(4)守土、重死

5. 具备一定的古文化常识:

天文地理、历史朝代、

自然现象、事物规律、

风土人情、人物事件、

文化常识、科学道理。

补充阅读材料:

常见文言文固定格式

一. 表示疑问:

1. 奈何(可译为“怎么办、怎么、为什么”等)

① 沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何” (刘邦说:“现在虽已出来了,但未向项王辞别,这可怎么办?”)

② 奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?《阿房宫赋》(为什么搜刮人民的财物一分一厘都不放过,挥霍时却象泥沙一样毫不珍惜呢?)

2. 何如(可译为“怎么、怎么样、怎么办”等)

① 以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》(凭自己只跑了五十步而耻笑别人跑了一百步,那怎么样呢 )

②“求,尔何如?”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(孔子又问:“冉求,你怎么样呢?”)

3. 何以……?(可译为“根据什么……?凭什么……?为什么?怎么会?”等)

① 一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》(有朝一日太后百年了,长安君在赵国凭什么使自己安身立足呢?)

② 何以伐为?《季氏将伐颛臾》 (为什么要讨伐它呢?)

4. 何所……?(可译为“所……的是什么?”等)

① 问女何所思,问女何所忆?《木兰诗》

5. 奈……何、若……何、如……何(可译为“对……怎么办”“拿……怎么样等)

① 虞兮虞兮奈若何?《垓下歌》

② 其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?”《愚公移山》

③ 以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?《愚公移山》

6. 孰与……,与……孰。(可译为“跟……比较,哪一个……”)

① 我孰与城北徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》(我跟城北徐公比谁漂亮?)

7. 何故(可译为“什么原因,为什么,怎么”。)

① 蒋琬问曰:“今幼常得罪,既正军法,丞相何故哭耶?”《失街亭》

② 何故怀瑾握瑜,而自令见放为?《屈原列传》(为什么要保持美玉一样的高洁品德,而使自己被放逐呢?)

二. 表示反问

1. 何……哉(也)?(可译为“怎么能……呢?”)

① 若为佣耕,何富贵也?《陈涉世家》

② 何可胜道也哉?《游褒禅山记》(怎么能说得完呢!)

2. 何……为?(可译为“为什么要……呢?”还要……干什么呢?”)

① 如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?《鸿门宴》(现在人家正像屠宰用的刀砧,我们就像砧上待人宰割的鱼肉,还要告辞什么呢?)

3. 何……之有?(兼表宾语前置,可译为“有什么……呢”“怎么能……呢?”)

① 勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?” 《勾践灭吴》(勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”)

4. 如之何……?(可译为“怎么能……呢?”)

① 君臣之义,如之何其废之?《季氏将伐颛臾》

5. 岂(其)……哉(乎,耶,邪)?(可译为“哪里……呢?难道……吗?怎么……呢”)

① 则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉?《报任安书》(那么我就可以偿还此前受辱的欠债,即使一万次被杀戮,难道我还会后悔吗?)

② 呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!《伶官传序》(啊!盛衰变化的规律,虽说是由天命决定,难道不也是与人事有关的吗?)

③ 沛公不先破关中,公岂敢入乎?《鸿门宴》(如果不是沛公先攻破关中,您怎么能轻易进关呢!)

6. 安……哉(乎)?(可译为“哪里……呢?”“怎么……呢?”)

① 燕雀安知鸿鹄之志哉?《陈涉世家》

② 然豫州新败之后,安能抗此难乎?《赤壁之战》(可是刘备刚刚打了败仗,又怎么能抵挡这个危难呢?)

7. 不亦……乎(可译为“不是……吗”)

① 人不知而不愠,不亦君子乎?《论语》

② 求剑若此,不亦惑乎?《察今》

8. ……非……欤?(可译为“……不是……吗?”)

① 子非三闾大夫欤?《屈原列传》

9. 宁……耶?(可译为“哪里……呢?”)

① 当时虽觭梦幻想,宁知此为归骨所耶?《祭妹文》(当时你即使做梦、幻想,也怎会知道这里竟是你的埋骨所在呢?)

10. 顾……哉?(可译为“难道……吗?”)

① 顾不如蜀彼之僧哉?《为学》

11. 独……耶(乎、哉)?(可译为“难道……吗?”)

① 相如虽驽,独畏廉将军吗?《廉颇蔺相如列传》

② 公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊乎?《信陵君窃符救赵》

③ 夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉 《伶官传序》(难道仅是溺爱伶人才会造成祸患吗?)

三. 表示感叹

1. 何其 (可译为“为什么那么”“怎么这样”“多么”“怎么那么……啊”)

① 至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!《伶官传序》(以至于剪断头发,对天发誓,眼泪沾湿了衣裳,又是多么的衰败啊!)

2. 直……耳!(可译为“只不过……罢了”)

① 曰:“不可,直不百步耳,是亦走也!《寡人之于国》(梁惠王说:“不行。只不过没有跑上一百步罢了,那也是逃跑啊。”)

② 王变乎色曰:“寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳!”《庄暴见孟子》

3. 惟……耳!(可译为只是……罢了!)

① 吾已无事可办,惟待死期耳《谭嗣同》(我已无事可做,只等待死期罢了!)

4. 一何 (可译为 何等、多么、为什么……那么……)

① 吏呼一何怒!《石壕吏》

② 使君一何愚!《陌上桑》

5. 亦……哉 (可译为也……啊!)

① 且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!《五人墓碑记》(而且在其墓门前竖立石碑,来表扬他们的所作所为。唉,这也真是隆重啊!)

6. ……何如哉?(可译为 该是怎样的呢?)

① 或脱身以逃,不能容于远近,而又有剪发杜门,佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?《五人墓碑记》(有的就脱身逃走,不能被远远近近的地方所容纳,也有的剪掉头发、关起门来的,还有假装发疯而不知跑到何处去了的,这些人的可耻人格,卑贱行为,与这五个人相比,轻重究竟怎样呢?)

② 今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?《报任安书》

③ 痛定思痛,痛何如哉?《〈指南录〉后序》

四. 表示揣度

1. 无乃……乎 (可译为“恐怕……吧?、只怕……吧?”等)

① 无乃尔是过与 《季氏将伐颛臾》(孔子说:“冉求,这恐怕是你的过错吧?)

② 今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎 《勾践灭吴》(现在大王您退守到会稽山之后,才来寻求有谋略的大臣,恐怕太晚了吧?)

2. 得无……耶,得无……乎,(可译为“大概……吧、恐怕……吧、该不是……吧?能……吗?(兼表反问)”等)

① 览物之情,得无异乎?《岳阳楼记》(他们观赏景物而触发的感情,能没有不同吗?)

② 曰:“日食饮得无衰乎?”《触龙说赵太后》(每天的饮食该不会减少吧?)

③“今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶 ”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。”《晏子故事两则》

3. 其……欤?(兼表反问)

① 巫医、乐师、百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?《师说》(巫医、音乐师和各种手工业者,是所谓上层人士所不与为伍的,现在他们的聪明智慧反而不如这些人,岂不是值得奇怪么!)

4. ……庶几……欤(乎)?(可译为……或许……吧?)

① 吾王庶几无疾病欤?(我们的国君大概没有生病吧?)

② 王好乐,则齐国其庶几乎?(大王喜好音乐,那么齐国大概治理得差不多了吧?)

五. 表示选择

1. 与其……孰若……?(可译为与其……,不如……?)

与其有誉于前,孰若无毁于其后;与其有乐于身,孰若无忧于其心。《送李愿归盘谷序》(与其当面受到赞誉,不如背后不受诋毁;与其肉体享受安乐,不如心中没有忧虑。)

2. ……欤(耶),……欤(耶)?(可译为是……还是……呢?)

先生在民间,审知故扬州阁部果死耶,抑未死耶?《梅花岭记》

3. 其……其……也?(可译为是……还是……呢?)

其真无马耶?其真不知马也?《马说》

六. 表设问:

1. 何者、何则(可译为“为什么呢”)

① 百仞之山,任负车登焉。何则?陵迟故也。(百仞高的山,载重的车能登上,为什么呢?是因为山势逐渐倾斜。)

七. 表陈述语气

1. 无以、无从。(可译为“没有用来……的东西、办法,没有什么用来,没有办法,不能”)

① 寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”

《鸿门宴》(祝酒毕,说道:“大王与沛公饮酒,军中没什么用来助兴的,请允许臣作剑舞!)”

② 幽邃浅狭,蛟龙不屑,不能兴云雨,无以利世。《愚溪诗序》(它幽深浅狭,蛟龙不愿住在里面,因为不能在浅水中兴云化雨,所以它没有给世人带来好处。)

2. 有以。(可译为“有用来……的办法,有条件,有办法,有机会,能够。”。)

① 袁人大愤,然未有以报也。《书博鸡者事》(袁州的百姓非常气愤,可是没有什么对付的方法。)

3. 有所。(可译为“有……的”(人、物、事),有什么……;有……的地方,有……的原因,有……的办法。)

① 今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀。《陈情表》(如今臣是一个亡国的卑贱俘虏,极其卑微鄙陋,蒙受过分的提拔,恩宠优厚,哪敢徘徊观望,有什么非分之想。)

② 民生各有所乐兮,余独好修以为常 (人生各有些自己的兴趣,我独爱美习以为常。)

③ 入而徐趋,至而自谢,曰:“老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣,窃自恕而恐太后玉体之有所郄也,故愿望见太后。”《触龙说赵太后》(触龙进来后慢步走向太后,到了跟前请罪说:“老臣脚有病,已经丧失了快跑的能力,好久没能来谒见了,私下里原谅自己,可是怕太后玉体偶有些欠安,所以很想来看看后。”)

4. 无所。(可译为“没有……的”(人、物、事)没有什么……;没有什么地方……,没有什么办法,没有条件……。)

① 余虽不合于俗,亦颇以文墨自慰,漱涤万物,牢笼百态,而无所避之。《愚溪诗序》(我虽然不合于世俗,也颇能用写文章来安慰自己;我描写的各种事物象用水洗涤过一样,鲜明生动,又能概括各种形态,无论什么都逃不过我的笔端。)

② 今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。《鸿门宴》(现在进了关,财物没有什么取用,妇女没有谁受宠幸,这说明他的志气不小啊!)

③ 夫吴之与越也,仇讎敌战之国也;三江环之,民无所移。《勾践灭吴》(吴国同越国,是世代互相仇视,互相攻伐的国家,三江环绕着两国的国土,两国的人民都没有迁移到别的地方去的。)

5. 比及 (可译为“等到……的时候”)

① 子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑,由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(子路赶忙回答:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国中间,常常受到别的国家侵犯,加上国内又闹饥荒,让我去治理,只要三年,就可以使人们勇敢善战,而且懂得礼仪。”)

② 对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。”《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(冉求答道:“国土有六七十里或五六十里见方的国家,让我去治理,三年以后,就可以使百姓饱暖。”

八. 被动句

1. 见……于……:(可译为“被”。)

① 今是溪独见辱于愚,何哉?《愚溪诗序》(现在这条溪水却被愚字玷辱,那是什么原因呢?)

2. 为……所……:(可译为“被”。)

① 不者,若属皆且为所虏。《鸿门宴》(如果不这样,你们这些人将都被刘邦俘虏!)

② 有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉。《六国论》(有这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,土地天天消减,月月割让,而走向灭亡。治理国家的人不要使自己被积久而成的威势所胁迫啊!)

③ 汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。《孔雀东南飞》

九. 宾语前置

1.“唯……是……,(“是”无意,起宾语前置作用;“唯”表示对象的唯一性,可译为“只”。)

① 唯命是从。

2. ……何……之有

① 宋何罪之有?《公输》

② 夫晋何厌之有?《左传》(晋国怎么会满足呢?)

③ 勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”《勾践灭吴》(勾践回答说:“能听到大夫您的这番话,怎么能算晚呢?”

十. 假设

1. 诚……则……:(可译为“如果……那么(就)……”。)

① 诚能见可欲,则思知足以自戒;将有作,则思知止以安人;念高危,则思谦冲而自牧;惧满溢,则思江海下百川;乐盘游,则思三驱以为度;忧懈怠,则思慎始而敬终;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无以怒而滥刑。《谏太宗十思疏》(如果真能够做到:见了想要得到的东西,就想到知足以警戒自己;将要大兴土木,就想到要适可而止以使百姓安宁;考虑到帝位高随时会有危险,就想到要谦虚,并且加强自我修养;害怕骄傲自满,就想到江海是居于百川的下游;喜欢打猎游乐,就想到每年三次的限度;担心意志懈怠,就想到做事要始终谨慎;忧虑会受蒙蔽,就想到虚心接纳下属的意见;害怕谗佞奸邪,就想到端正自身以斥退邪恶小人;加恩于人时,就想到不要因为一时高兴而赏赐不当;施行刑罚时,就想到不要因为正在发怒而滥施刑罚。)

② 公子诚一开口请如姬,如姬必许诺,则得虎符,夺晋鄙军,北救赵而西却秦,此五霸之伐也。《信陵君窃符救赵》

2. 否则:(可译为“如果不……就……。不然的话……就……。”)

① 否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也。《黄花冈七十二烈士事略》(不然的话,不能继承先烈的遗志并且使它发扬光大,仅仅对这些遗事空发感慨(不付诸行动),这实在是活着的人的莫大羞辱啊!)

3. 然则:(可译为“既然这样,那么,如果这样,那么”。)

① 然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。《六国论》(既然这样,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望没有满足,诸侯送给泰国土地越多,秦国侵略诸侯就越急迫。)

② 而适类于余,然则虽辱而愚之,可也。《愚溪诗序》(而这些却正好与我相似,既然如此即使是玷辱了它,用愚字称呼它,也是可以的。)

4. 向使:(可译为“假如,如果”。)

① 向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。《六国论》(如果当初韩、魏、赵三国各自爱惜他们的国土,齐人不亲附秦国,燕国的刺客不动身赴秦,赵国的良将还活着,那么胜败存亡的命运,如果能够与秦国相较量,或许不能轻易判定。)

5. 自非:(可译为“如果不是,除非是”。)

① 自非亭午夜分,不见曦月。《三峡》(假如不是正午和半夜,就看不到太阳和月亮。)

十一. 转折

1. 然而:(可译为“这样却;但是;(既然)这样,那么”。)

① 七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。《寡人之于国也》(七十岁的人能够穿上丝织品、吃上肉食,百姓没有挨饿受冻的,这样还不能统一天下而称王,是不曾有过的事。)

② 然而成败易变,功业相反也。《过秦论》

2. 虽然:(可译为“虽然如此,(但),即使如此”。)

① 虽然,吾自今年来,苍苍者或化而为白矣,动摇者或脱而落矣。《祭十二郎文》(虽然这样,我从今年以来,花白的头发将要变得全白,松动的牙齿将要脱落。)

十二. 其他

1. 得以:(可译为“能够”。)

① 是以蓼洲周公,忠义暴于朝廷,赠谥美显,荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。《五人墓碑记》

(所以,蓼洲周公的忠义显露在朝廷,被赠予美好光明的谥号,荣耀于身死之后,而这五个人也能够修建一做座坟墓,把他们的姓名排列于大堤之上,四方人士经过此地没有不下拜而哭泣的,这实在是百世一遇的遭遇呀!)

② 不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉。《五人墓碑记》

(否则,使这五个人保全其头颈而老死于家中,那么虽然能活满其自然的寿数,但人们都能够役使他们,又怎能使豪杰一流人为之倾倒,在墓门前握腕痛惜,抒发其志士的悲感呢?)

2. 俄而:(可译为“不久,一会儿”。)

① 俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。《口技》

3. 而况:(可译为“何况,况且”。)

① 源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎。《谏太宗十思疏》(水源不深却希望水流得长远,根不牢固却要求树木生长,道德不深厚却想使国家安定,我虽然十分愚笨,也知道那是不可能的,更何况明智的人呢?)

② 今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎。《石钟山记》(现在拿钟或磬放在水中,即使是大风浪,也不能使它发出响声,何况是石头呢?)

4. 而已:(可译为“罢了”。)

① 太宰嚭谏曰:“嚭闻古之伐国者,服之而已;今已服矣,又何求焉。”《勾践灭吴》(于是太宰嚭向吴王进谏说:“我听说古时攻打别国的,对方屈服了就算了;现在越国已向我们屈服了,还有什么要求呢?”)

② 是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。《师说》(所以,学生不一定不及老师,老师不一定比学生高明。懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过这样罢了。)

③ 当求数顷之田,于伊、颍之上,以待余年,教吾子与汝子,幸其成;长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。(我应当在伊水和颍水之畔置几顷田地,来度过我的晚年,教育我的儿子和你的儿子,期望他们长大成人;抚养我的女儿和你的女儿,等到他们出嫁,我的心愿不过如此罢了!)

5. 何乃:(可译为“何况是,岂只是;为什么竟”。)

母谓府吏:“何乃太区区!”《孔雀东南飞》(阿母对府吏说:“你的见识为什么这么短小!”)

6. 既而:(可译为“随后,不久”。)

① 既而以吴民之乱请于朝,按诛五人,曰颜佩韦、杨念如、马杰,沈扬、周文元,即今之傫然在墓者也。《五人墓碑记》(其后就以吴地人民暴乱报告朝廷,追究、处死五人:颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,也就是现在一起埋在墓中的人。)

7. 既……且……:(可译为“又……又……”。)

① 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。《离骚》(贬黜我既因为用香蕙做佩带啊,又重给我加上采集芳芷的罪名。)

8. 可得:(可译为“可以,可能。”)

① 曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎。今之乐犹古之乐也。”曰:“可得闻与?”《庄暴见孟子》

9. 可以:(可译为“可以用来,足以用来;可以,能够。”)

①“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。”《寡人之于国也》(五亩大的住宅场地,种上桑树,五十岁的人就可以穿丝织品了。)

② 君子曰:学不可以已。《劝学》(君子说:学习决不可以停止。)

③ 百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝梯之义,颁白者不负戴于道路矣。《寡人之于国也》(百亩大的田地,不要耽误它的生产季节,几口之家就可以不受饥饿了。认真地兴办学校教育,把尊敬父母、敬爱兄长的道理反复讲给百姓听,须发花白的老人就不会背负或头顶重物在路上行走了。)

10. 乃尔:居然如此,(可译为“竟然如此,这样”。)

何其相似乃尔。

11. 且夫:(可译为“再说,而且”。)

① 且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信。《秋水》(而且,我还曾经听说过有人贬低仲尼的学识,轻视伯夷的节义,开始我不相信。)

② 且夫天下非小弱也,雍州之地,殽函之固,自若也。《过秦论》

12. 是故:(可译为“所以,因此。”)

① 是故败吴于囿,又败之没,又郊败之。《勾践灭吴》(所以首战就使吴国在囿地吃了败仗,接着又使他们在没地受挫,在吴国国都的郊野又把吴军打得大败。)

② 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。《师说》(因此,不论地位高贵还是低贱,不论年龄长大还是少小,道理在那里,老师也就在那里。)

③ 是故圣益圣,愚益愚。《师说》(因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。)

13. 是以:(可译为“所以,因此,因而。”)

① 余是以记之,盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也。《石钟山记》(我所以记下了以上的经过,是因为叹惜郦道元的解释过于简略,也嘲笑李渤的解释太浅陋了。)

② 臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年,祖孙二人,更相为命,是以区区不能废远也。《陈情表》(臣没有祖母抚养,不能活到今天,祖母没有臣供养,不能安度晚年,我们祖孙二人,相依为命,因此,有此拳拳奉养之心,不愿放弃奉养的责任,远出做官。)

14. 所谓:(可译为“所说的,所认为。”)

① 此所谓战胜于朝廷。《邹忌讽齐王纳谏》(这就是所说的在朝廷之上战胜敌国。)

② 彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道、解其惑者也。《师说》(那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中怎样加句号和逗号的,不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的。)

③ 中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。《登泰山记》(中间山谷中的水绕过泰安城下,这就是郦道元所说的“环水”。)

④ 所谓天者诚难测,而神者诚难明矣。 所谓理者不可推,而寿者不可知矣。《祭十二郎文》(所说的天公啊,实在让人难以推测;神明啊,实在让人难以明白!这真是天理不可推究,寿命不可预卜啊!)

15. 往往:(可译为“处处,到处;常常。”)

① 古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。《游褒禅山记》(于是,我颇有感慨。古代的人在观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的时候,常常有心得,这是因为他们思考问题很深刻,而且没有什么事物不加以考察的。)

② 迨诸父异爨,内外多置小门,墙往往而是。《项脊轩志》(等到伯父、叔父们分家以后,庭院内外开了许多小门,隔墙垒得到处都是。)

③ 春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。《琵琶行》

④ 汝去年书云:比得软脚病,往往而剧。”《祭十二郎文》(你去年来信说:“近来得了脚气病,时常发作的很厉害。”)

16. 未尝:(可译为“从来没有,不曾”)

① 每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。《兰亭集序》(我每次看到前人兴怀感慨的原因,与我所感叹的总象符契一样相合,没有一次不对着这些文章而叹息悲伤,心里却不知道这是为什么。)

② 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?《六国论》(齐国不曾贿赂秦国,最后也随着五国灭亡,为什么呢?)

③ 中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳,既又与汝就食江南,零丁孤苦,未尝一日相离也。《祭十二郎文》(哥中年时,去世在南方。当时我和你年纪还都小,跟随嫂嫂送哥哥的灵柩回河阳安葬。随后又和你到江南谋生。孤苦伶仃,我俩没有一天离开过。)

④ 逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。《赤壁赋》(水总是象这样不断地流去,但始终没有消失。月亮有时圆有时缺,但最终没有消损和增长。)

17. 谓……曰……:(可译为“对……说,告诉……说;把……叫做……。”)

① 项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”《鸿门宴》(项伯答应了,对刘邦说:“明天一早,您千万不可不尽早来向项王当面赔罪!”)

② 范增起,出召项庄,谓曰:“君王为人不忍。”《鸿门宴》(于是范增起身离席,到帐外召来项羽的堂弟项庄,对他说:“君王为人下不了狠心。”)

③ 因笑谓迈曰:“汝识之乎?”《石钟山记》(我就笑着对苏迈说:“你记得吗?”)

④ 妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”《项脊轩志》(老婆婆常对我说:”那里,就是你母亲曾经站立过的地方。“)

18. 谓之:(可译为“称他是,说他是;称为,叫做。“)

① 游褒禅山记王安石褒禅山亦谓之华山。《游褒禅山记》(褒禅山也被称为华山。)

② 由山以上五六里,有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也,——谓之后洞(沿山向上走五六里,有一个山洞很幽深,走进去感到很寒凉。询问这个洞的深度,就是那些喜欢游山玩水的人也没有走到尽头,人们称它为“后洞”,)

③ 东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。《登泰山记》(东边的那道山谷,古时候把它叫作天门溪水,我们没有到达。)

④ 今所经中岭及山巅崖限当道者,也皆谓之天门云。《登泰山记》(这次经过中岭到山顶,也有象门户一样的山崖横立在路上,一般人都管它们叫天门。)

19. 无何:(可译为“没有多久,不久,一会儿。”)

① 无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍(méng),始悟为山市。《山市》蒲松龄(不一会儿,看见数十所宫殿,绿瓦上高翘的屋檐,好象要腾飞起来的样子,才醒悟出这是山中蜃景。)

20. 毋宁,无宁:(可译为“宁肯,宁愿;莫不是,不是。”)

① 四五年前某夕,吾尝语曰:“与使吾先死也,无宁汝先吾而死。”《与妻书》(四五年前的一个晚上,我曾经告诉(你)说:“与其让我先死,宁愿你比我先死。”)

21. 无庸:(可译为“不用,无须。”)

① 请姑无庸战。《勾践灭吴》(请大家还是暂且不要同吴国作战吧!)

22. 无由:(可译为“不可能,无法,无从。”)

① 无由会晤,不任区区向往之至。《答司马谏议书》(没有机会见面,心里不胜思念仰慕。)(不任:客套语)

23. 相与:(可译为“互相,相互,彼此;同你;一起,共同;相处,相交。”)

① 诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。《过秦论》(诸侯们很害怕,共同结盟来设法削弱秦国:他们不吝惜珍奇的器具、贵重的宝物、肥沃的土地,用以招纳普天下的才士,“合纵”结成同盟,相互联成一体。)

② 夫人之相与,俯仰一世。《兰亭集序》(人们互相交往,转瞬间度过一生。)

③ 相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。《赤壁赋》(我和客人们互相靠着在船中睡着了,不知不觉东方已经发白。)

24. 一切:(可译为“一律,一概;权宜,暂且。”)

① 既而风定天清,一切乌有;惟危楼一座,直接霄汉。《山市》(大风停下来后,天又一片清朗,原先的一切没有了,只剩下孤危的城楼一座,直插云霄。)

25. 所以:(可译为“……的原因,之所以……,为什么……;用来……的方法,用来……的东西,是用来……的,用来……的地方,用来……的人(事),靠它来……的。”)

① 所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。《鸿门宴》

② 仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。《兰亭集序》(抬头仰望宇宙空间之广大,低首俯察万物种类之繁多,靠它来放眼纵览,舒展胸怀,也足以尽情享受所见所闻的乐趣,确实是很快活的啊。)

③ 虽世殊事异,所以兴怀,其致一也《兰亭集序》(即使时代会不同,世事会变化,但人们抒发情怀的原因,其基本点是一致的。)

④ 师者,所以传道、受业、解惑也。《师说》(所谓老师,就是用来传授道理、授与专业知识、解答疑难问题的人。)

26. 以故:(可译为“所以。”)

① 唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之;以故其后名之曰“褒禅”。《褒禅山记》(唐代高僧慧褒开始在这座山下建房居住,而死后就葬在这里。由于这个缘故,以后就把这座山称作褒禅山。)

② 方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。《荆轲刺秦王》(当时秦王正处在危急之中,来不及召唤阶下的侍卫,所以荆轲追逐秦王,秦王仓卒惊惶失措,不知怎样来杀荆轲,仅仅用空手同荆轲对打。)

27. 以……故:(可译为“因为……的缘故。”)

① 皆山水之奇者,以余故,咸以愚辱焉。《愚溪诗序》(这些都是山水中的奇景,因为我的缘故,都用愚字玷辱了它们。)

② 赵王岂以一璧之故欺秦邪?《廉颇蔺相如列传》

③ 公子闻之,往请,欲厚遗之,不肯受,曰:“臣修身洁行数十年,终不以监门困故而受公子财。”《信陵君窃符救赵》

28. 以是:(可译为“因此。”)

① 以是言之,夫古之让天子者,是去监门之养而离臣虏之劳也,故传天下而不足多也;今之县令,一日身死,子孙累世絜驾,故人重之。《五蠹》(由此说来古代让掉天子的职位,其实是丢掉了看门人的给养,还摆脱了奴隶般的劳役,所以把天下传给别人并不值得称赞。现在的县令,一旦自己死了,他的子孙接连几代都享受出门乘车的特殊待遇,所以人们都很看重这个官职。)

② 故偃王仁义而徐亡,子贡辩智而鲁削,以是言之,夫仁义辩智非所以持国也。《五蠹》(所以说徐偃王推行仁义之道而徐国被消灭了,子贡富有口才和智谋而鲁国还是丢掉了大片土地。由此看来,推行仁义之道、运用口才智谋,都不是用来保全国家办法。)

29. 以……为……:(可译为“认为……是……,把……当作……;让……作……,任用……为……;用……做……,把……作(为)……。”)

① 齐曰:“必以长安君为质,兵乃出。”《触龙说赵太后》(齐国说:“必须用长安君作为人质,才出兵。”)

② 于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。《秋水》(于是乎,河伯(黄河之神)便欣然自喜,认为天下所有的美景(是)全都在自己这里了。)

③ 然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,殽函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?《过秦论》(然而,当初秦国凭借小小的国土和千辆兵车的国力,却迫令八州诸侯称臣,使原先位处同列的诸侯入秦朝拜,达一百多年之久。然后把天地四方当作家,把殽山和函谷关当作宫墙。谁料陈涉一人起来发难,秦朝的社稷就毁灭了,国君死在别人的手里,被天下人嘲笑,这是为什么呢?)

④ 既自以心为形役,奚惆怅而独悲。《归去来兮辞》(既然让自己的心志受形体来驱使,那又为什么还要伤感而独自悲哀呢?)

⑤ 楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋,上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋,此大年也。《逍遥游》(楚国南边有叫冥灵的大龟,它把五百年当作春,把五百年当作秋;上古有叫大椿的古树,它把八千年当作春,把八千年当作秋,这就是长寿。)

30. 以为:(可译为“认为他(它)是,认为;用它来。”)

① 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。《烛之武退秦师》(倘使放弃进攻郑国,让郑作为您东路上的主人,您的外交使者的来往,郑国可以供给他们资粮馆舍,对您没什么害处。)

② 夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在城邦之中矣,是社稷之臣也。《季氏将伐颛臾》(颛臾从前是周天子让它主持东蒙的祭祀的,而且已经在鲁国的疆域之内,是国家的臣属啊。)

③ 吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处,故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄;诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。《祭十二郎文》(当初,我与你都还年轻,认为虽然暂时分别,终究会长久与你在一起的,所以才离开你到京师谋食,为了求得微薄的俸禄。倘使早知如此,纵然是做王公宰相,我也不愿意一天离开你而去就职啊。)

④ 引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。《兰亭集序》(把水引来用它作飘流酒杯的弯曲水道,大家列坐在水边,虽然没有音乐伴奏而稍显冷清,可是一面饮酒一面赋诗,也足以酣畅地抒发内心的感情。)

31. 以至于:(可译为“一直到;结果。”)

一丝而累,以至于寸,累寸不已,遂成丈匹。《乐羊子妻》

32. 因而:(可译为“据此而,借此而,因此,所以。”)

① 今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶。《林黛玉进贾府》

② 夜间闻子清歌,因而问及。《杜十娘怒沉百宝箱》

33. 于是:(可译为对……,然后就,或仍译为“于是”,相当于“这时候,在这里,在这种情况下,由于这个原因。”)

① 将不可改于是矣。《勾践灭吴》(对这种势不两立的局面是无法改变的。)

② 于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送行者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。《勾践灭吴》(然后就埋葬好战死的士兵的尸体,慰问负伤的士兵;对有丧事的人家,越王就亲自前去吊唁,有喜事的人家,又亲自前去庆贺;百姓有远出的,就亲自欢送,有还家的,就亲自迎接;凡是百姓所憎恶的事,就清除它,凡是百姓急需的事,就及时办好它。)

③ 于是为长安君约车百乘质于齐,齐兵乃出。《触龙说赵太后》(于是为长安君套马备车一百乘,到齐国去作人质,齐国才出兵。)

④ 于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。《过秦论》(于是,秦始皇完全废除前代君王治国的原则,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚昧无知。又毁坏六国的名城,杀害六国的豪杰俊才,收集全国的兵器聚集到咸阳,销毁锋刃而铸成钟鼓,又制作十二个铜人,以削弱百姓的力量。)

⑤ 于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。《赤壁赋》(这时,酒喝得十分欢畅,我敲着船边唱起歌来,)

34. ……之谓:(可译为“叫做,就是,才算;这就叫做;就是,说的就是。”)

① 宜乎百姓之谓我爱也。《齐桓晋文之事》(百姓认为我吝啬,看来是理所当然的了。)

② 夫子之谓也。《齐桓晋文之事》(说的就是先生你这样的人。)

③ 于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野有之曰:‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。”《秋水》(于是,河伯才改变了他的神态,茫然地抬头对北海若(北海之神)感慨地说:“俗语说:‘自以为知道很多道理,没人能赶上自已了。’这正是说我呀。”)

35. 至于:(可译为“到了,一直到;竟至于,结果,终究,到……结局,到……时候。”)

① 勾践之地,南至于句无,北至于御儿,东至于鄞,西至于姑蔑,广运百里。《勾践灭吴(越国的地盘,南面到了句无,北面到了御儿,东面到了鄞,西面到了姑蔑,面积总共百里见方。)

②“左师公曰:”今三世以前,至于赵之为赵,赵主之子孙侯者,其继有在者乎。《触龙说赵太后》(左师公说:“从现在往上数三世,到赵氏建立赵国的时候,赵国君主的子孙凡被封侯的,他们的后代还有能继承爵位的吗?”)

③ 至于颠覆,理固宜然。《六国论》(六国到了被灭亡的结局,是理所当然的。)

④ 余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。《登泰山记》(我在乾隆三十九年十二月,从京城冒着风雪起程,经过齐河县、长清县,穿过泰山西北部的山谷,越过古长城的界限,到达泰安府。)