高一语文人教版必修1(第4课 烛之武退秦师 课时同步附解析

文档属性

| 名称 | 高一语文人教版必修1(第4课 烛之武退秦师 课时同步附解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-11-29 15:27:45 | ||

图片预览

文档简介

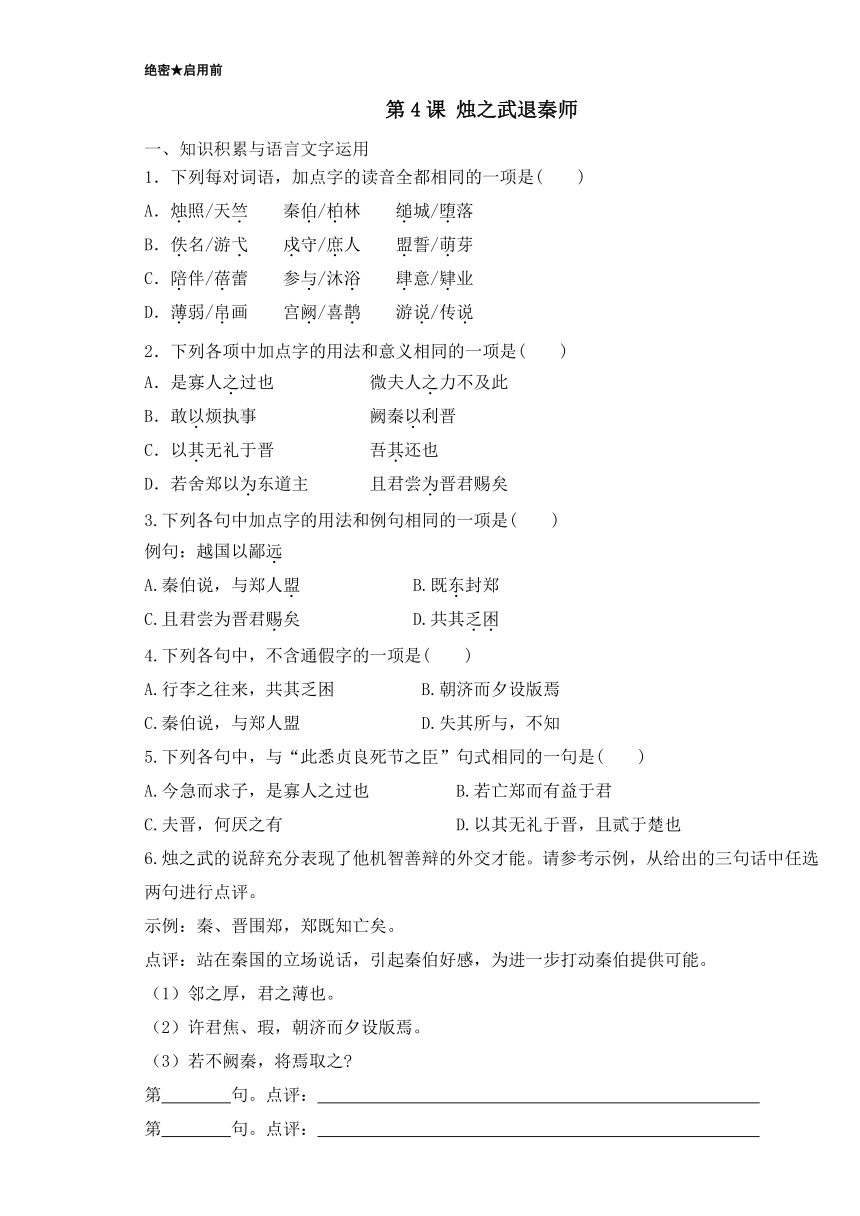

绝密★启用前

第4课

烛之武退秦师

一、知识积累与语言文字运用

1.下列每对词语,加点字的读音全都相同的一项是( )

A.烛照/天竺 秦伯/柏林 缒城/堕落

B.佚名/游弋

戍守/庶人

盟誓/萌芽

C.陪伴/蓓蕾

参与/沐浴

肆意/肄业

D.薄弱/帛画

宫阙/喜鹊

游说/传说

2.下列各项中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.是寡人之过也

微夫人之力不及此

B.敢以烦执事

阙秦以利晋

C.以其无礼于晋

吾其还也

D.若舍郑以为东道主

且君尝为晋君赐矣

3.下列各句中加点字的用法和例句相同的一项是( )

例句:越国以鄙远

A.秦伯说,与郑人盟

B.既东封郑

C.且君尝为晋君赐矣

D.共其乏困

4.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.行李之往来,共其乏困

B.朝济而夕设版焉

C.秦伯说,与郑人盟

D.失其所与,不知

5.下列各句中,与“此悉贞良死节之臣”句式相同的一句是( )

今急而求子,是寡人之过也

B.若亡郑而有益于君

C.夫晋,何厌之有

D.以其无礼于晋,且贰于楚也

6.烛之武的说辞充分表现了他机智善辩的外交才能。请参考示例,从给出的三句话中任选两句进行点评。

示例:秦、晋围郑,郑既知亡矣。

点评:站在秦国的立场说话,引起秦伯好感,为进一步打动秦伯提供可能。

(1)邻之厚,君之薄也。

(2)许君焦、瑕,朝济而夕设版焉。

(3)若不阙秦,将焉取之

第

句。点评:

第

句。点评:

第

句。点评:

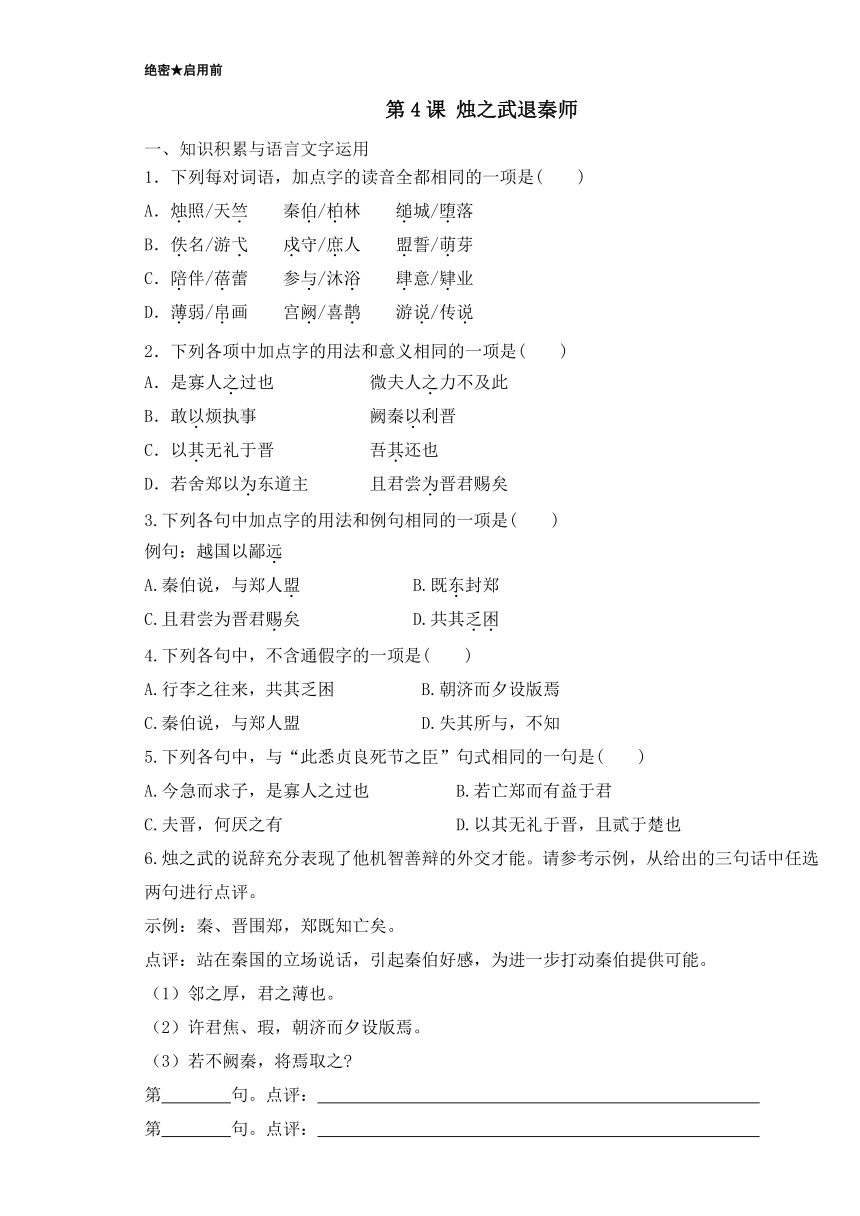

课内阅读

阅读下面的文言文,完成7~10题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

7.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.晋军函陵,秦军氾南

军:驻军

B.朝济而夕设版焉

济:成功

C.因人之力而敝之

敝:损害

D.以乱易整,不武

易:替代

8.下列句子中,加点词的意义不相同的一项是( )

A.越国以鄙远

焉用亡郑以陪邻

B.郑既知亡矣

既东封郑,又欲肆其西封

C.且贰于楚也

且君尝为晋君赐矣

D.无能为也已

且君尝为晋君赐矣

9.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.秦、晋兵临城下,郑国危在旦夕,在这种情势下,烛之武不顾个人安危“夜缒而出”,求见秦伯,表现了他深明大义、以国事为重的爱国精神。

B.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严,抓住了秦伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

C.秦、晋曾是友好邻邦,秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠;晋对秦却严加防范。烛之武对这种微妙的关系了如指掌,并巧妙地加以利用,这是他得以智退秦师的关键。

D.烛之武的劝说,使秦伯撤走了围郑的军队,还派部队帮助郑国防守,秦晋联盟顷刻瓦解,晋国不得已而退兵。烛之武既退秦师,又退晋师,可谓一石二鸟。

10.把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

译文:

(2)若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译文:

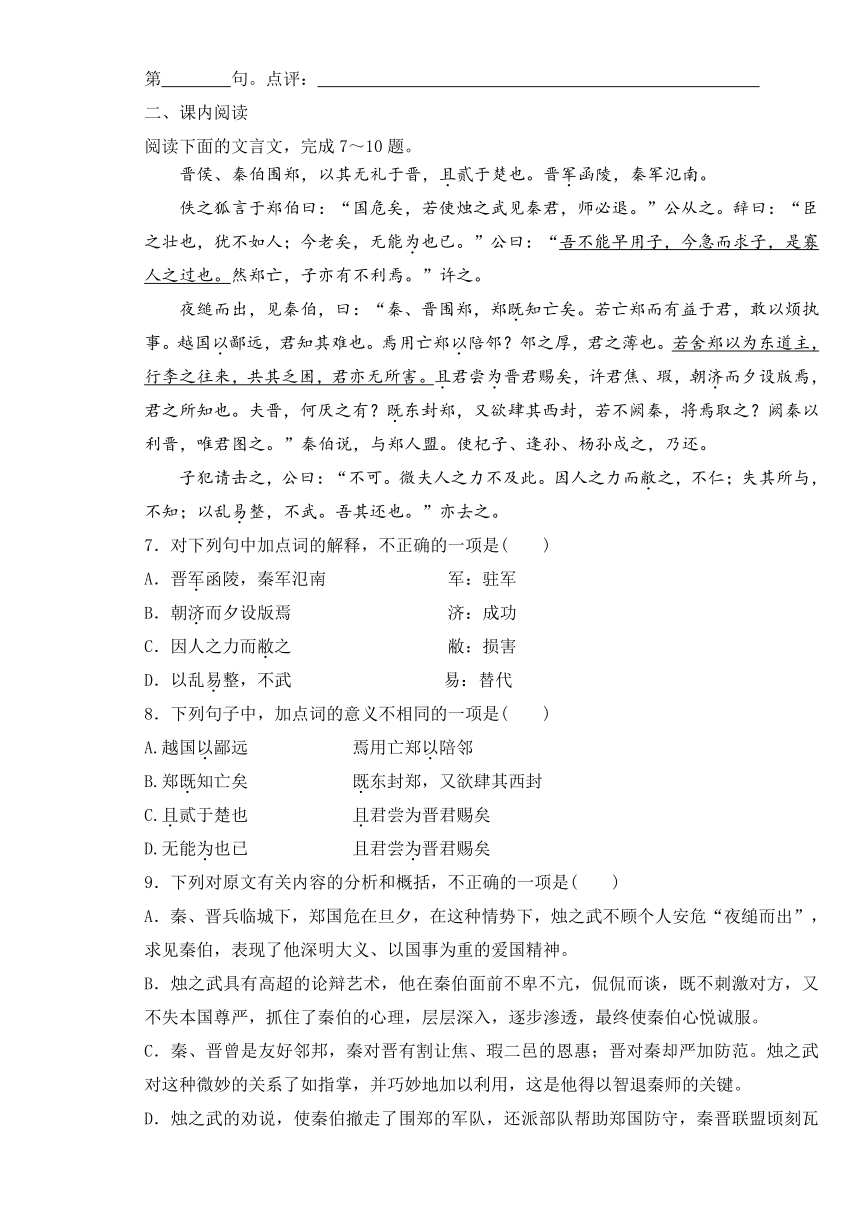

三、课外拓展阅读

(一)阅读下面的文言文,完成11~15题。

晋灵公不君。厚敛以雕墙。从台上弹人,而观其辟丸也。宰夫胹熊蹯不孰,杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。赵盾、士季见其手,问其故而患之。将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之继也。会请先,不入,则子继之。”三进及溜①,而后视之。曰:“吾知所过矣,将改之。”稽首而对曰:“人谁无过!过而能改,善莫大焉。《诗》曰:‘靡不有初,鲜克有终。’夫如是,则能补过者鲜矣。君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之。又曰:‘衮②职有阙,惟仲山甫补之。’能补过也。君能补过,衮不废矣。”

犹不改。宣子③骤谏。公患之,使鉏麑贼之。晨往,寝门辟矣。盛服将朝,尚早,坐而假寐。麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。”触槐而死。

(《左传·宣公二年》)

【注】①溜:屋檐下滴水的地方。②衮:天子的礼服,借指天子,这里指周宣王。③宣子:赵盾。

11.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.宰夫胹熊蹯不孰

孰:通“熟”,煮熟

B.靡不有初

靡:没有

C.衮职有阙

阙:过失

D.使鉏麑贼之

贼:强盗

12.下列句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A.厚敛以雕墙

阙秦以利晋

B.赵盾、士季见其手

吾其还也

C.则社稷之固也

臣之壮也

D.触槐而死

朝济而夕设版焉

13.下列各句句式和例句相同的一项是( )

例句:则莫之继也

A.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏

B.邻之厚,君之薄也

C.当立者乃公子扶苏D.夫晋,何厌之有

14.下列对文段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.晋灵公作为君王却有着种种劣行,他搜刮民财粉刷墙壁;戏弄百姓用以

取乐。

B.赵盾和士季都是为国尽忠的臣子,但是他们的忠谏没有被晋灵公听取。

C.晋灵公表面上答应赵盾悔改,但却怀恨在心,暗中派刺客鉏麑刺杀赵盾。

D.刺客鉏麑不愧为忠义之士,宁肯自己去死,也不愿刺杀忠臣。

把文中画线句子翻译成现代汉语。

⑴杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。

译文:

⑵贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。

译文:

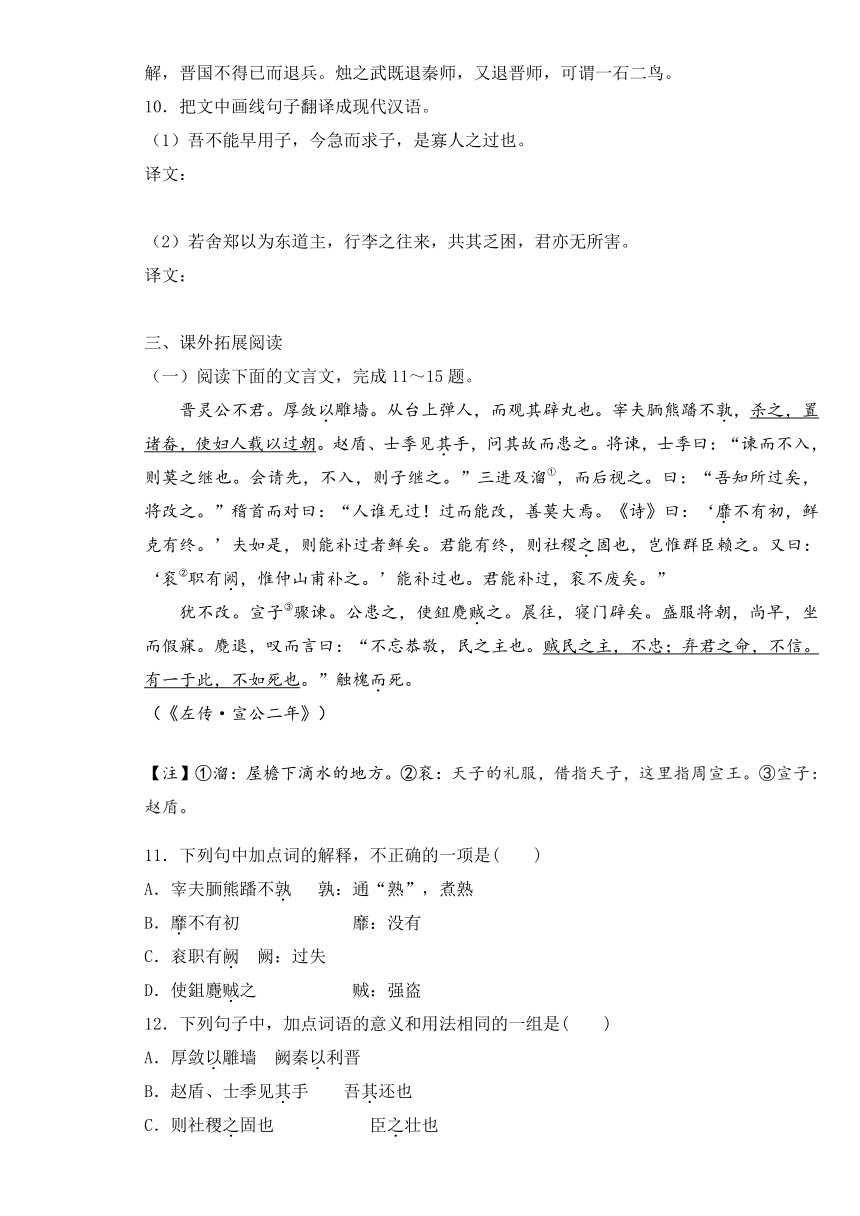

第4课

烛之武退秦师

参考答案与解析

1.B【解析】A项,依次读zhú/zhú,bó/bó,zhuì/duò;B项,依次读yì/yì,shù/shù,ménɡ/ménɡ;C项,依次读péi/bèi,yù/yù,sì/yì;D项,依次读bó/bó,què/què,shuì/shuō。

2.A【解析】A项,均为结构助词,的;B项,介词,拿/连词,表并列;C项,代词,指郑国/语气副词,表商量;D项,动词,作为/动词,给。

3.D【解析】例句中“远”意为远地(此处指郑国),形容词作名词;A项,“盟”意为结盟,名词作动词;B项,“东”意为向东,名词作状语;C项“赐”意为恩惠,动词作名词;D项“乏困”意为缺乏的东西,形容词作名词。

4.B【解析】A项,“共”通“供”;C项,“说”通“悦”;D项,“知”通“智”。

5.A【解析】例句与A项均为判断句,C项为宾语前置句,B、D均为状语后置句。

6.示例:(1)暗示秦帮晋成霸业必使秦自己的力量削弱,从根本上动摇秦晋联盟的基础,不能不让秦伯动心。

(2)拉拢引诱之后,烛之武又不失时机地从历史出发,赤裸裸地挑拨秦晋关系。

(3)进一步从现实的角度分析了晋的贪欲,灭郑后必犯秦,使秦意识到自己的危险。

【解析】点评时,要在理解句意的基础上,立足烛之武站在郑国立场上规劝秦伯退军这一意图分析其说话的艺术。

7.B【解析】济:渡河。

8.D【解析】D项,动词,做/动词,给予;A项均为连词,表目的;B项均为副词,已经;C项均为副词,并且。

9.C【解析】“秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠”不对,应是“晋曾经答应把焦、瑕二邑割让给秦”。

10.(1)我没能及早重用您,如今事情危急了才来求您,这是我的过错。

(2)如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人,秦国的使者往来经过,(郑国可以)供给他们缺少(的东西),这对您来说,也没有什么害处。

11.D【解析】贼:暗杀。

12.C【解析】C项均用在主谓之间,取消句子独立性,不译;A项,连词,表目的/连词,表并列;B项,代词,他的/副词,表商量,还是;D

项,连词,表修饰/连词,表承接。

13.D【解析】D项和例句都是宾语前置句;A项,定语后置句;B项,判断句;C

项,判断句。

14.C【解析】面对士季的进谏,晋灵公说“吾知所过矣,将改之”,“答应赵

盾悔改”于文无据。

⑴他就把厨师杀了,放在筐里,让宫女们用车载着尸体经过朝廷。

⑵杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是失信。不忠不信中有一样,还不如去死!

【参考译文】

晋灵公不行君道。大量征收赋税来彩饰墙壁。他从高台上用弹弓射行人,观看人们躲避弹丸来取乐。一次厨师没有把熊掌炖烂,他就把厨师杀了,放在筐里,让宫女们用车载着尸体经过朝廷。大臣赵盾和士季看见被杀的厨师的手,便询问其被杀的原因,并为此事而深感忧虑。他们准备规劝晋灵公,士季说:“如果您去进谏而国君不听,那就没有人能接着进谏了。应当让我先去规劝,他不接受,那么您就接着去劝谏。”士季去见晋灵公时往前走了三次(伏地行礼三次,晋灵公假装没有看见他),到了屋檐下,晋灵公才抬头看他,并说:“我已经知道自己的过错了,打算改正。”士季叩头回答说:“哪个人能不犯错误呢,犯了错误能够改正,没有比这更大的好事了。《诗》中说:‘没有谁向善没一个开始的,但很少(有人)能坚持到底。’如果这样,那么弥补过失的人就太少了。您如能始终坚持向善,那么国家就有了保障,而不止是臣子们有了依靠。《诗》中又说:‘周宣王有了过失,只有仲山甫来弥补。’这是说周宣王能补救过失。国君能够弥补过失,君位就不会失去了。”

可是晋灵公仍然没有改正。赵盾又多次劝谏,使晋灵公感到厌烦,晋灵公便派鉏麑去刺杀赵盾。鉏麑一大早就去了赵盾的家,只见卧室的门开着,赵盾穿戴好礼服准备上朝,时间还早,他和衣坐着打盹儿。鉏麑退了出来,感叹地说:“时刻不忘记恭敬国君(指按时上朝),真是百姓的靠山啊。杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是失信。不忠不信中有一样,还不如去死!”于是,鉏麑一头撞在槐树上死了。

第4课

烛之武退秦师

一、知识积累与语言文字运用

1.下列每对词语,加点字的读音全都相同的一项是( )

A.烛照/天竺 秦伯/柏林 缒城/堕落

B.佚名/游弋

戍守/庶人

盟誓/萌芽

C.陪伴/蓓蕾

参与/沐浴

肆意/肄业

D.薄弱/帛画

宫阙/喜鹊

游说/传说

2.下列各项中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.是寡人之过也

微夫人之力不及此

B.敢以烦执事

阙秦以利晋

C.以其无礼于晋

吾其还也

D.若舍郑以为东道主

且君尝为晋君赐矣

3.下列各句中加点字的用法和例句相同的一项是( )

例句:越国以鄙远

A.秦伯说,与郑人盟

B.既东封郑

C.且君尝为晋君赐矣

D.共其乏困

4.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.行李之往来,共其乏困

B.朝济而夕设版焉

C.秦伯说,与郑人盟

D.失其所与,不知

5.下列各句中,与“此悉贞良死节之臣”句式相同的一句是( )

今急而求子,是寡人之过也

B.若亡郑而有益于君

C.夫晋,何厌之有

D.以其无礼于晋,且贰于楚也

6.烛之武的说辞充分表现了他机智善辩的外交才能。请参考示例,从给出的三句话中任选两句进行点评。

示例:秦、晋围郑,郑既知亡矣。

点评:站在秦国的立场说话,引起秦伯好感,为进一步打动秦伯提供可能。

(1)邻之厚,君之薄也。

(2)许君焦、瑕,朝济而夕设版焉。

(3)若不阙秦,将焉取之

第

句。点评:

第

句。点评:

第

句。点评:

课内阅读

阅读下面的文言文,完成7~10题。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

7.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.晋军函陵,秦军氾南

军:驻军

B.朝济而夕设版焉

济:成功

C.因人之力而敝之

敝:损害

D.以乱易整,不武

易:替代

8.下列句子中,加点词的意义不相同的一项是( )

A.越国以鄙远

焉用亡郑以陪邻

B.郑既知亡矣

既东封郑,又欲肆其西封

C.且贰于楚也

且君尝为晋君赐矣

D.无能为也已

且君尝为晋君赐矣

9.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.秦、晋兵临城下,郑国危在旦夕,在这种情势下,烛之武不顾个人安危“夜缒而出”,求见秦伯,表现了他深明大义、以国事为重的爱国精神。

B.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严,抓住了秦伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

C.秦、晋曾是友好邻邦,秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠;晋对秦却严加防范。烛之武对这种微妙的关系了如指掌,并巧妙地加以利用,这是他得以智退秦师的关键。

D.烛之武的劝说,使秦伯撤走了围郑的军队,还派部队帮助郑国防守,秦晋联盟顷刻瓦解,晋国不得已而退兵。烛之武既退秦师,又退晋师,可谓一石二鸟。

10.把文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

译文:

(2)若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

译文:

三、课外拓展阅读

(一)阅读下面的文言文,完成11~15题。

晋灵公不君。厚敛以雕墙。从台上弹人,而观其辟丸也。宰夫胹熊蹯不孰,杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。赵盾、士季见其手,问其故而患之。将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之继也。会请先,不入,则子继之。”三进及溜①,而后视之。曰:“吾知所过矣,将改之。”稽首而对曰:“人谁无过!过而能改,善莫大焉。《诗》曰:‘靡不有初,鲜克有终。’夫如是,则能补过者鲜矣。君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之。又曰:‘衮②职有阙,惟仲山甫补之。’能补过也。君能补过,衮不废矣。”

犹不改。宣子③骤谏。公患之,使鉏麑贼之。晨往,寝门辟矣。盛服将朝,尚早,坐而假寐。麑退,叹而言曰:“不忘恭敬,民之主也。贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。”触槐而死。

(《左传·宣公二年》)

【注】①溜:屋檐下滴水的地方。②衮:天子的礼服,借指天子,这里指周宣王。③宣子:赵盾。

11.下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.宰夫胹熊蹯不孰

孰:通“熟”,煮熟

B.靡不有初

靡:没有

C.衮职有阙

阙:过失

D.使鉏麑贼之

贼:强盗

12.下列句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是( )

A.厚敛以雕墙

阙秦以利晋

B.赵盾、士季见其手

吾其还也

C.则社稷之固也

臣之壮也

D.触槐而死

朝济而夕设版焉

13.下列各句句式和例句相同的一项是( )

例句:则莫之继也

A.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏

B.邻之厚,君之薄也

C.当立者乃公子扶苏D.夫晋,何厌之有

14.下列对文段的理解和分析,不正确的一项是( )

A.晋灵公作为君王却有着种种劣行,他搜刮民财粉刷墙壁;戏弄百姓用以

取乐。

B.赵盾和士季都是为国尽忠的臣子,但是他们的忠谏没有被晋灵公听取。

C.晋灵公表面上答应赵盾悔改,但却怀恨在心,暗中派刺客鉏麑刺杀赵盾。

D.刺客鉏麑不愧为忠义之士,宁肯自己去死,也不愿刺杀忠臣。

把文中画线句子翻译成现代汉语。

⑴杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。

译文:

⑵贼民之主,不忠;弃君之命,不信。有一于此,不如死也。

译文:

第4课

烛之武退秦师

参考答案与解析

1.B【解析】A项,依次读zhú/zhú,bó/bó,zhuì/duò;B项,依次读yì/yì,shù/shù,ménɡ/ménɡ;C项,依次读péi/bèi,yù/yù,sì/yì;D项,依次读bó/bó,què/què,shuì/shuō。

2.A【解析】A项,均为结构助词,的;B项,介词,拿/连词,表并列;C项,代词,指郑国/语气副词,表商量;D项,动词,作为/动词,给。

3.D【解析】例句中“远”意为远地(此处指郑国),形容词作名词;A项,“盟”意为结盟,名词作动词;B项,“东”意为向东,名词作状语;C项“赐”意为恩惠,动词作名词;D项“乏困”意为缺乏的东西,形容词作名词。

4.B【解析】A项,“共”通“供”;C项,“说”通“悦”;D项,“知”通“智”。

5.A【解析】例句与A项均为判断句,C项为宾语前置句,B、D均为状语后置句。

6.示例:(1)暗示秦帮晋成霸业必使秦自己的力量削弱,从根本上动摇秦晋联盟的基础,不能不让秦伯动心。

(2)拉拢引诱之后,烛之武又不失时机地从历史出发,赤裸裸地挑拨秦晋关系。

(3)进一步从现实的角度分析了晋的贪欲,灭郑后必犯秦,使秦意识到自己的危险。

【解析】点评时,要在理解句意的基础上,立足烛之武站在郑国立场上规劝秦伯退军这一意图分析其说话的艺术。

7.B【解析】济:渡河。

8.D【解析】D项,动词,做/动词,给予;A项均为连词,表目的;B项均为副词,已经;C项均为副词,并且。

9.C【解析】“秦对晋有割让焦、瑕二邑的恩惠”不对,应是“晋曾经答应把焦、瑕二邑割让给秦”。

10.(1)我没能及早重用您,如今事情危急了才来求您,这是我的过错。

(2)如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人,秦国的使者往来经过,(郑国可以)供给他们缺少(的东西),这对您来说,也没有什么害处。

11.D【解析】贼:暗杀。

12.C【解析】C项均用在主谓之间,取消句子独立性,不译;A项,连词,表目的/连词,表并列;B项,代词,他的/副词,表商量,还是;D

项,连词,表修饰/连词,表承接。

13.D【解析】D项和例句都是宾语前置句;A项,定语后置句;B项,判断句;C

项,判断句。

14.C【解析】面对士季的进谏,晋灵公说“吾知所过矣,将改之”,“答应赵

盾悔改”于文无据。

⑴他就把厨师杀了,放在筐里,让宫女们用车载着尸体经过朝廷。

⑵杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是失信。不忠不信中有一样,还不如去死!

【参考译文】

晋灵公不行君道。大量征收赋税来彩饰墙壁。他从高台上用弹弓射行人,观看人们躲避弹丸来取乐。一次厨师没有把熊掌炖烂,他就把厨师杀了,放在筐里,让宫女们用车载着尸体经过朝廷。大臣赵盾和士季看见被杀的厨师的手,便询问其被杀的原因,并为此事而深感忧虑。他们准备规劝晋灵公,士季说:“如果您去进谏而国君不听,那就没有人能接着进谏了。应当让我先去规劝,他不接受,那么您就接着去劝谏。”士季去见晋灵公时往前走了三次(伏地行礼三次,晋灵公假装没有看见他),到了屋檐下,晋灵公才抬头看他,并说:“我已经知道自己的过错了,打算改正。”士季叩头回答说:“哪个人能不犯错误呢,犯了错误能够改正,没有比这更大的好事了。《诗》中说:‘没有谁向善没一个开始的,但很少(有人)能坚持到底。’如果这样,那么弥补过失的人就太少了。您如能始终坚持向善,那么国家就有了保障,而不止是臣子们有了依靠。《诗》中又说:‘周宣王有了过失,只有仲山甫来弥补。’这是说周宣王能补救过失。国君能够弥补过失,君位就不会失去了。”

可是晋灵公仍然没有改正。赵盾又多次劝谏,使晋灵公感到厌烦,晋灵公便派鉏麑去刺杀赵盾。鉏麑一大早就去了赵盾的家,只见卧室的门开着,赵盾穿戴好礼服准备上朝,时间还早,他和衣坐着打盹儿。鉏麑退了出来,感叹地说:“时刻不忘记恭敬国君(指按时上朝),真是百姓的靠山啊。杀害百姓的靠山,这是不忠;背弃国君的命令,这是失信。不忠不信中有一样,还不如去死!”于是,鉏麑一头撞在槐树上死了。