4 资本主义世界经济危机和罗斯福新政 同步练习 含答案 (4)

文档属性

| 名称 | 4 资本主义世界经济危机和罗斯福新政 同步练习 含答案 (4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 203.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-11-29 19:48:10 | ||

图片预览

文档简介

第4课 资本主义世界经济危机和罗斯福新政

一、选择题:

1、对1929~1933年经济危机的特点,认识不正确的是( )

A.范围广

B.时间长

C.危害大

D.全球首次

2、罗斯福新政首先整顿的部门是( )

A.银行

B.农业

C.工业

D.公共工程

3、19世纪30年代,罗斯福实行了“新政”,其经济政策的重要内容有( )

A.不确定各企业的生产规模

B.彻底放开市场和价格

C.刺激消费和生产

D.不确定各企业的工资标准和工作时数

4、罗斯福新政中,不是为缓解危机中生产过剩而采取的措施是( )

A.缩减大片耕地

B.规定工作时日

C.制定企业生产规模

D.新建许多公共工程

5、罗斯福是美国历史上最伟大的总统之一,在1929~1933年经济危机期间实施了效果显著的“新政”。下列关于罗斯福新政的说法

,正确的是( )

A.新政使美国逐步由资本主义制度向社会主义制度过渡

B.新政使美国经济逐渐恢复,资本主义统治得到稳定

C.新政使资本主义经济危机的根源彻底消除

D.新政实施后,美国积极对外侵略扩张并挑起世界大战

6、罗斯福新政的最大特点是( )

A.改变资本主义制度

B.奉行自由放任的经济政策

C.加强国家对经济的干预和指导

D.不

同程度地实行国有化政策

7、1933年3月,罗斯福就职时说:“叹交换手段难逃贸易长流冰封,看工业企业尽成枯枝残叶;农场主的产品找不到市场;千万个家庭的多年积蓄毁于一旦。”这些话侧重反映了美国经济危机 ( )

A.范围特别广

B.来势异常猛烈

C.持续时间长

D.破坏性特别长

8、林肯和罗斯福是美国历史上的两位著名的总统,他们在职期间都取得了卓著的政绩。从结果上看,林肯政府的施政措施和“罗斯福新政”的相同点是( )

A.维护了国家统一

B.巩固了美国的资本主义制度

C.加强了国家对经济的干预

D.一定程度上改变了国内的种族歧视状态

二、材料分析题:

识图并回答问题:

1、(1)如图,其中的人物是谁?他在哪一年就任美国总统?

(2)面对严重的经济危机,他采取了什么办法?其中心措施是什么?

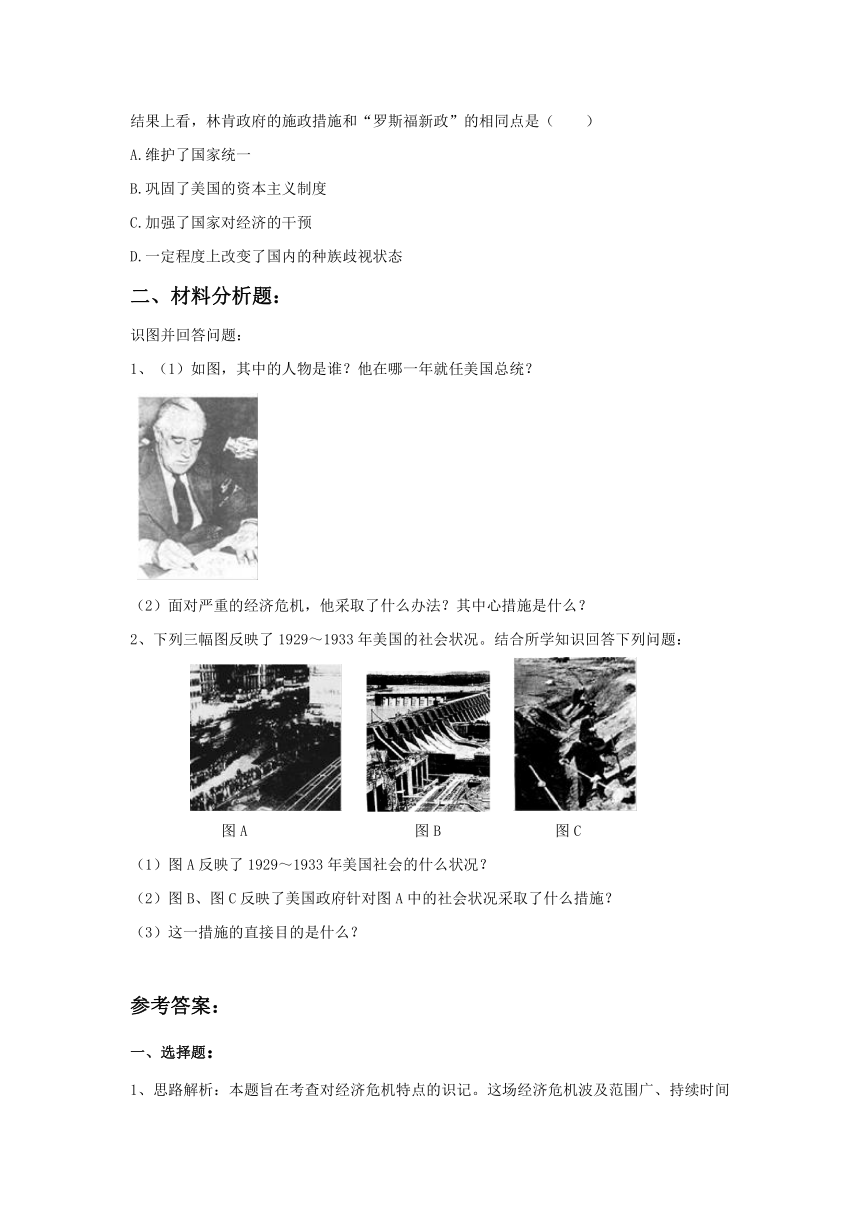

2、下列三幅图反映了1929~1933年美国的社会状况。结合所学知识回答下列问题:

图A

图B

图C

(1)图A反映了1929~1933年美国社会的什么状况?

(2)图B、图C反映了美国政府针对图A中的社会状况采取了什么措施?

(3)这一措施的直接目的是什么?

参考答案:

一、选择题:

1、思路解析:本题旨在考查对经济危机特点的识记。这场经济危机波及范围广、持续时间长、破坏性大,但不是最早的,资本主义世界的第一场经济危机发生在英国。

答案:D

2、思路解析:本题考查对历史知识的再认能力。四个选项是罗斯福新政的主要措施,其中,

中心措施为“工业”,而银行为罗斯福新政首先整顿的部门,B、D两项排在二、四。

答案:A

3、思路解析:本题考查再认、再现历史事实和分析理解历史事实的能力。罗斯福新政的特点是国家加强了对经济的干

预和指导,A、B、D不正确。

答案:C

4、思路解析:此题旨在考查对历史知识的识记、理解及应用能力。A、B、C三项措施的目的都是为了解决生产过剩问题,而D项是为了增加就业机会,刺激消费。

答案:D

5、思路解析:本题考查对罗斯福新政的正确认识。“新政”是美国资本主义的一次自我调节,开创了资产阶级政府大规模干预经济生活的一次先河,进一步提高了美国国家资本主义的垄断程度,是资本主义发展史上的一个里程碑。“新政”使美国

度过了危机。

答案:B

6、思路解析:本题考查对罗斯福新政的掌握程度和理解能力。解题关键是了解罗斯福新政的目的。实行新政的目的就是在不改变资本主义制度的前提下,加强国家对经济的干预和指导,消除经济危机,新政的各项措施充分体现了这一目的。

答案:C

7、思路解析:本题旨在考查阅读能力和透过历史现象看本质的能力。1929年爆发于美国的这场经济危机具有范围广、时间长、破坏性大的特点。罗斯福的这段话反映的是经济危机破坏性大这一特点。

答案:D

8、思路解析:本题考查对这两个历史事件的比较、分析

和理解能力。南北战争时期,林肯政府所采取的措施充分调动了广大人民包括黑人的战斗积极性,扭转了战局,使北方获得了战争的胜利,维护了国家统一,巩固了美国的资本主义制度。罗斯福新政则加强了国家对经济的干预和指导,重振了美国经济,维护了美国的资产阶级民主制度。两者的相同之处是巩固了美国的资本主义制度。

答案:B

二、材料分析题:

答案:1、思路解析:本题考查识图能力和对历史知识的识记、再现能力。解答此题的关键是正确判断图中人物是谁,并注意其中的关键词“中心措施”。建议在学习中注意图文结合。(1)罗斯福。1933年。?

(2)新政。调整工业。

2、思路解析:本题通过历史图片考查对基础知识的分析、理解能力。在解答这类题目时,要注意结合所学有关知识。

答案:(1)经济危机使美国公民大批失业。?

(2)新建了许多公共工程。?

(3)减少庞大的失业队伍,刺激消费和生产。

一、选择题:

1、对1929~1933年经济危机的特点,认识不正确的是( )

A.范围广

B.时间长

C.危害大

D.全球首次

2、罗斯福新政首先整顿的部门是( )

A.银行

B.农业

C.工业

D.公共工程

3、19世纪30年代,罗斯福实行了“新政”,其经济政策的重要内容有( )

A.不确定各企业的生产规模

B.彻底放开市场和价格

C.刺激消费和生产

D.不确定各企业的工资标准和工作时数

4、罗斯福新政中,不是为缓解危机中生产过剩而采取的措施是( )

A.缩减大片耕地

B.规定工作时日

C.制定企业生产规模

D.新建许多公共工程

5、罗斯福是美国历史上最伟大的总统之一,在1929~1933年经济危机期间实施了效果显著的“新政”。下列关于罗斯福新政的说法

,正确的是( )

A.新政使美国逐步由资本主义制度向社会主义制度过渡

B.新政使美国经济逐渐恢复,资本主义统治得到稳定

C.新政使资本主义经济危机的根源彻底消除

D.新政实施后,美国积极对外侵略扩张并挑起世界大战

6、罗斯福新政的最大特点是( )

A.改变资本主义制度

B.奉行自由放任的经济政策

C.加强国家对经济的干预和指导

D.不

同程度地实行国有化政策

7、1933年3月,罗斯福就职时说:“叹交换手段难逃贸易长流冰封,看工业企业尽成枯枝残叶;农场主的产品找不到市场;千万个家庭的多年积蓄毁于一旦。”这些话侧重反映了美国经济危机 ( )

A.范围特别广

B.来势异常猛烈

C.持续时间长

D.破坏性特别长

8、林肯和罗斯福是美国历史上的两位著名的总统,他们在职期间都取得了卓著的政绩。从结果上看,林肯政府的施政措施和“罗斯福新政”的相同点是( )

A.维护了国家统一

B.巩固了美国的资本主义制度

C.加强了国家对经济的干预

D.一定程度上改变了国内的种族歧视状态

二、材料分析题:

识图并回答问题:

1、(1)如图,其中的人物是谁?他在哪一年就任美国总统?

(2)面对严重的经济危机,他采取了什么办法?其中心措施是什么?

2、下列三幅图反映了1929~1933年美国的社会状况。结合所学知识回答下列问题:

图A

图B

图C

(1)图A反映了1929~1933年美国社会的什么状况?

(2)图B、图C反映了美国政府针对图A中的社会状况采取了什么措施?

(3)这一措施的直接目的是什么?

参考答案:

一、选择题:

1、思路解析:本题旨在考查对经济危机特点的识记。这场经济危机波及范围广、持续时间长、破坏性大,但不是最早的,资本主义世界的第一场经济危机发生在英国。

答案:D

2、思路解析:本题考查对历史知识的再认能力。四个选项是罗斯福新政的主要措施,其中,

中心措施为“工业”,而银行为罗斯福新政首先整顿的部门,B、D两项排在二、四。

答案:A

3、思路解析:本题考查再认、再现历史事实和分析理解历史事实的能力。罗斯福新政的特点是国家加强了对经济的干

预和指导,A、B、D不正确。

答案:C

4、思路解析:此题旨在考查对历史知识的识记、理解及应用能力。A、B、C三项措施的目的都是为了解决生产过剩问题,而D项是为了增加就业机会,刺激消费。

答案:D

5、思路解析:本题考查对罗斯福新政的正确认识。“新政”是美国资本主义的一次自我调节,开创了资产阶级政府大规模干预经济生活的一次先河,进一步提高了美国国家资本主义的垄断程度,是资本主义发展史上的一个里程碑。“新政”使美国

度过了危机。

答案:B

6、思路解析:本题考查对罗斯福新政的掌握程度和理解能力。解题关键是了解罗斯福新政的目的。实行新政的目的就是在不改变资本主义制度的前提下,加强国家对经济的干预和指导,消除经济危机,新政的各项措施充分体现了这一目的。

答案:C

7、思路解析:本题旨在考查阅读能力和透过历史现象看本质的能力。1929年爆发于美国的这场经济危机具有范围广、时间长、破坏性大的特点。罗斯福的这段话反映的是经济危机破坏性大这一特点。

答案:D

8、思路解析:本题考查对这两个历史事件的比较、分析

和理解能力。南北战争时期,林肯政府所采取的措施充分调动了广大人民包括黑人的战斗积极性,扭转了战局,使北方获得了战争的胜利,维护了国家统一,巩固了美国的资本主义制度。罗斯福新政则加强了国家对经济的干预和指导,重振了美国经济,维护了美国的资产阶级民主制度。两者的相同之处是巩固了美国的资本主义制度。

答案:B

二、材料分析题:

答案:1、思路解析:本题考查识图能力和对历史知识的识记、再现能力。解答此题的关键是正确判断图中人物是谁,并注意其中的关键词“中心措施”。建议在学习中注意图文结合。(1)罗斯福。1933年。?

(2)新政。调整工业。

2、思路解析:本题通过历史图片考查对基础知识的分析、理解能力。在解答这类题目时,要注意结合所学有关知识。

答案:(1)经济危机使美国公民大批失业。?

(2)新建了许多公共工程。?

(3)减少庞大的失业队伍,刺激消费和生产。

同课章节目录

- 第1单元 苏联社会主义道路的探索

- 第1课 俄国十月革命

- 第2课 苏联的社会主义建设

- 第2单元 凡尔赛—华盛顿体系下的东西方世界..

- 第3课 凡尔赛—华盛顿体系的建立

- 第4课 资本主义世界经济危机和罗斯福新政

- 第5课 德、意、日的法西斯化

- 第3单元 第二次世界大战

- 第6课 大战的爆发与扩大

- 第7课 世界反法西斯战争的转折和胜利

- 第8课 “人类能否有效避免世界大战的爆发”

- 第4单元 主要资本主义国家的发展变化

- 第9课 第二次世界大战后的美国经济

- 第10课 欧洲联盟

- 第11课 日本成为世界经济强国

- 第5单元 社会主义国家的改革与演变

- 第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

- 第13课 东欧剧变和苏联解体

- 第6单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 第14课 亚洲国家的独立和振兴

- 第15课 非洲独立运动和拉美国家维护国家权

- 第16课 中东地区的矛盾和冲突

- 第7单元 战后世界格局的演变

- 第17课 美苏“冷战”

- 第18课 世界政治格局的多极化趋势

- 第19课 世界经济的全球化趋势

- 第8单元 科学技术和文化

- 第20课 第三次科技革命

- 第21课 现代文学、艺术和体育

- 第22课 历史学习经验交流