人教版高中物理选修3-5《17.3粒子的波动性》(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理选修3-5《17.3粒子的波动性》(共20张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 241.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-12-01 15:49:51 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。 第十七章 波粒二象性 第三节 粒子的波动性

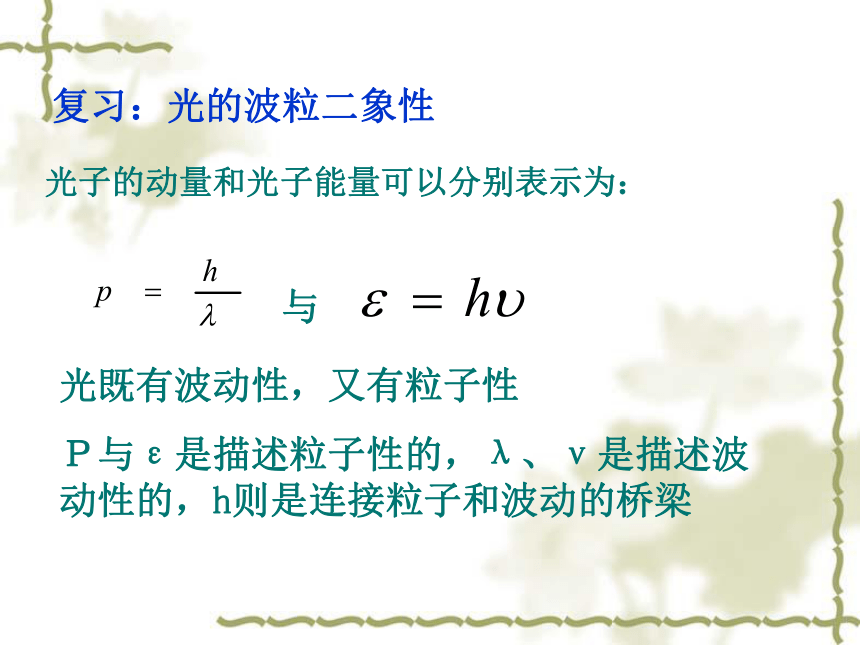

光子的动量和光子能量可以分别表示为:与光既有波动性,又有粒子性

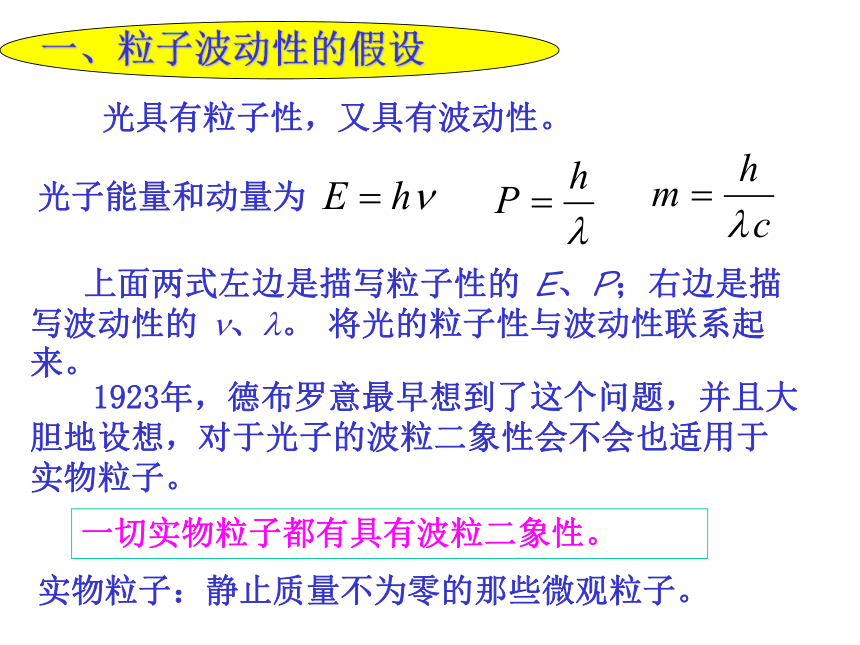

P与ε是描述粒子性的,λ、ν是描述波动性的,h则是连接粒子和波动的桥梁复习:光的波粒二象性 1923年,德布罗意最早想到了这个问题,并且大胆地设想,对于光子的波粒二象性会不会也适用于实物粒子。光具有粒子性,又具有波动性。光子能量和动量为 上面两式左边是描写粒子性的 E、P;右边是描写波动性的 ?、?。 将光的粒子性与波动性联系起来。实物粒子:静止质量不为零的那些微观粒子。一切实物粒子都有具有波粒二象性。 德布罗意原来学习历史,后来改学理论物理学。他善于用历史的观点,用对比的方法分析问题。

1923年,德布罗意试图把粒子性和波动性统一起来。1924年,在博士论文《关于量子理论的研究》中提出德布罗意波,同时提出用电子在晶体上作衍射实验的想法。

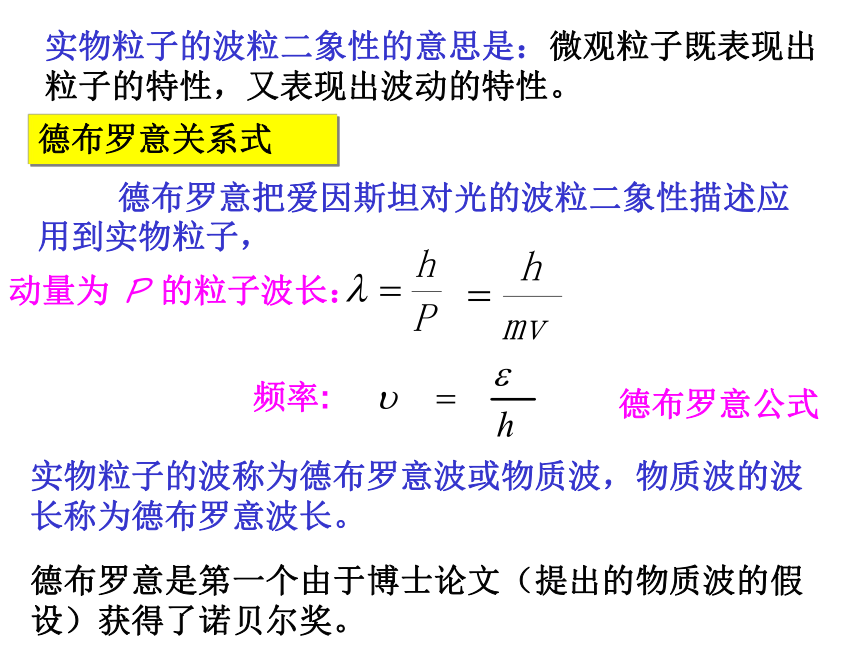

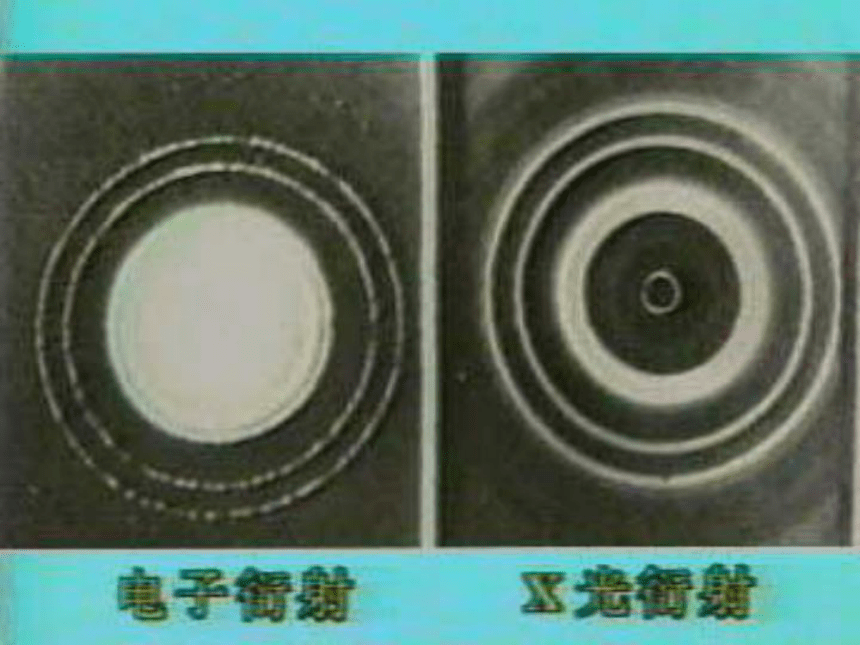

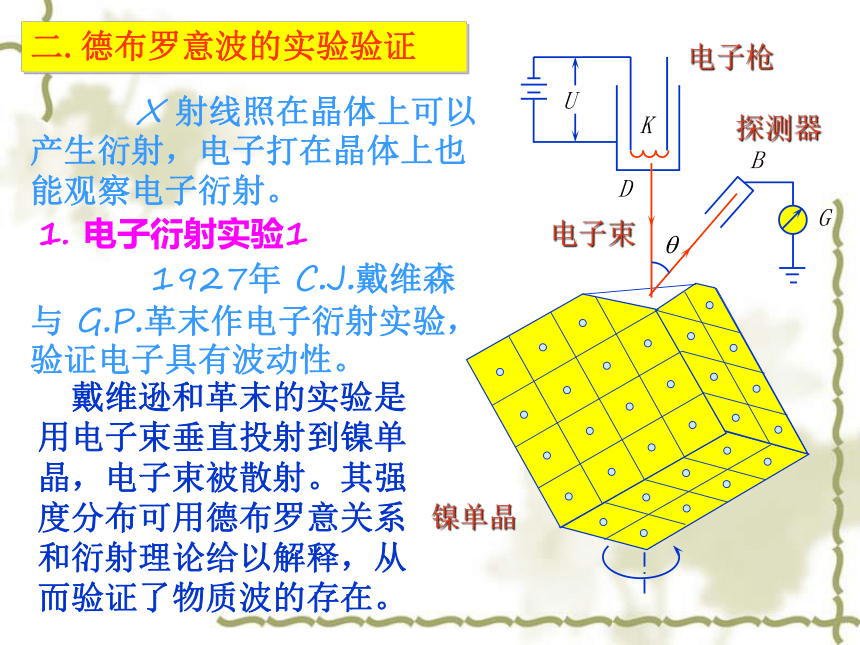

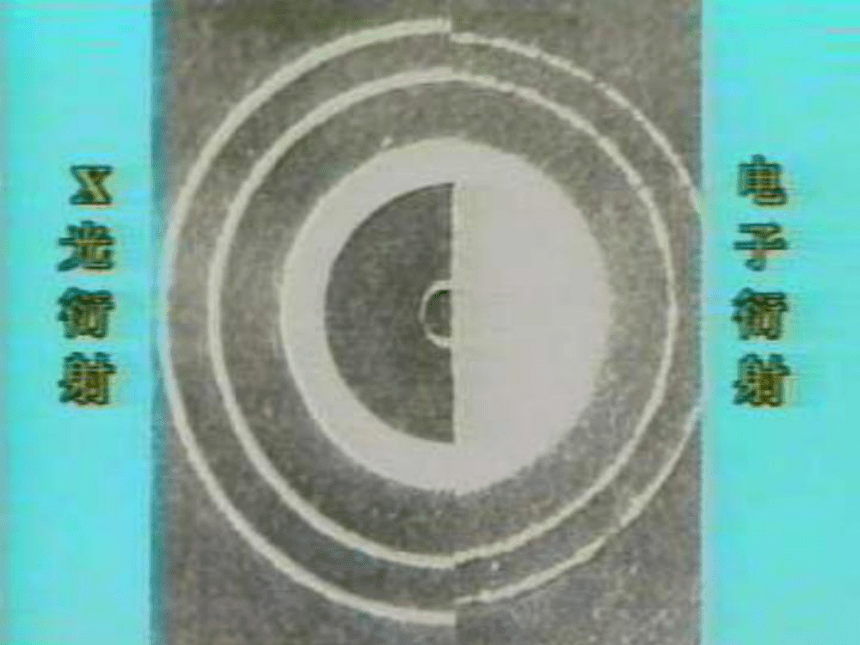

爱因斯坦觉察到德布罗意物质波思想的重大意义,誉之为“揭开一幅大幕的一角”。德布罗意,法国物理学家,1929年诺贝尔物理学奖获得者,波动力学的创始人,量子力学的奠基人之一。实物粒子的波粒二象性的意思是:微观粒子既表现出粒子的特性,又表现出波动的特性。实物粒子的波称为德布罗意波或物质波,物质波的波长称为德布罗意波长。德布罗意关系式 德布罗意把爱因斯坦对光的波粒二象性描述应用到实物粒子,动量为 P 的粒子波长:德布罗意公式德布罗意是第一个由于博士论文(提出的物质波的假设)获得了诺贝尔奖。频率: X 射线照在晶体上可以产生衍射,电子打在晶体上也能观察电子衍射。 1927年 C.J.戴维森与 G.P.革末作电子衍射实验,验证电子具有波动性。二.德布罗意波的实验验证1. 电子衍射实验1 戴维逊和革末的实验是用电子束垂直投射到镍单晶,电子束被散射。其强度分布可用德布罗意关系和衍射理论给以解释,从而验证了物质波的存在。 1927年 G.P.汤姆逊(J.J.汤姆逊之子) 也独立完成了电子衍射实验。与 C.J.戴维森共获 1937 年诺贝尔物理学奖。2. 电子衍射实验2电子束在穿过细晶体粉末或薄金属片后,也象X射线一样产生衍射现象。此后,人们相继证实了原子、分子、中子等都具有波动性。电子衍射图样 一个质量为m的实物粒子以速率v 运动时,即具有以能量E和动量P所描述的粒子性,同时也具有以频率n和波长l所描述的波动性。德布罗意关系如速度v=5.0?102m/s飞行的子弹,质量为m=10-2Kg,对应的德布罗意波长为:如电子m=9.1?10-31Kg,速度v=5.0?107m/s, 对应的德布罗意波长为:太小测不到!X射线波段作业:问题与练习1,2,3.

光子的动量和光子能量可以分别表示为:与光既有波动性,又有粒子性

P与ε是描述粒子性的,λ、ν是描述波动性的,h则是连接粒子和波动的桥梁复习:光的波粒二象性 1923年,德布罗意最早想到了这个问题,并且大胆地设想,对于光子的波粒二象性会不会也适用于实物粒子。光具有粒子性,又具有波动性。光子能量和动量为 上面两式左边是描写粒子性的 E、P;右边是描写波动性的 ?、?。 将光的粒子性与波动性联系起来。实物粒子:静止质量不为零的那些微观粒子。一切实物粒子都有具有波粒二象性。 德布罗意原来学习历史,后来改学理论物理学。他善于用历史的观点,用对比的方法分析问题。

1923年,德布罗意试图把粒子性和波动性统一起来。1924年,在博士论文《关于量子理论的研究》中提出德布罗意波,同时提出用电子在晶体上作衍射实验的想法。

爱因斯坦觉察到德布罗意物质波思想的重大意义,誉之为“揭开一幅大幕的一角”。德布罗意,法国物理学家,1929年诺贝尔物理学奖获得者,波动力学的创始人,量子力学的奠基人之一。实物粒子的波粒二象性的意思是:微观粒子既表现出粒子的特性,又表现出波动的特性。实物粒子的波称为德布罗意波或物质波,物质波的波长称为德布罗意波长。德布罗意关系式 德布罗意把爱因斯坦对光的波粒二象性描述应用到实物粒子,动量为 P 的粒子波长:德布罗意公式德布罗意是第一个由于博士论文(提出的物质波的假设)获得了诺贝尔奖。频率: X 射线照在晶体上可以产生衍射,电子打在晶体上也能观察电子衍射。 1927年 C.J.戴维森与 G.P.革末作电子衍射实验,验证电子具有波动性。二.德布罗意波的实验验证1. 电子衍射实验1 戴维逊和革末的实验是用电子束垂直投射到镍单晶,电子束被散射。其强度分布可用德布罗意关系和衍射理论给以解释,从而验证了物质波的存在。 1927年 G.P.汤姆逊(J.J.汤姆逊之子) 也独立完成了电子衍射实验。与 C.J.戴维森共获 1937 年诺贝尔物理学奖。2. 电子衍射实验2电子束在穿过细晶体粉末或薄金属片后,也象X射线一样产生衍射现象。此后,人们相继证实了原子、分子、中子等都具有波动性。电子衍射图样 一个质量为m的实物粒子以速率v 运动时,即具有以能量E和动量P所描述的粒子性,同时也具有以频率n和波长l所描述的波动性。德布罗意关系如速度v=5.0?102m/s飞行的子弹,质量为m=10-2Kg,对应的德布罗意波长为:如电子m=9.1?10-31Kg,速度v=5.0?107m/s, 对应的德布罗意波长为:太小测不到!X射线波段作业:问题与练习1,2,3.