人教版新版七上第13课 东汉的兴亡 说课课件(30张)

文档属性

| 名称 | 人教版新版七上第13课 东汉的兴亡 说课课件(30张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 331.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。第13课 东汉的兴亡 一、教学理念 在新教育理论和新课程改革精神指导下,我在本课教学中力求贯彻以下教学理念:

大视野的课程观、生本位的学生观、探究式的学习观、对话式的学法观、引领式的教师观、快乐式的课堂观和过程性的评价观。二、说教材 人教版七年级历史第三单元是以秦汉王朝的兴亡为主线,展示了秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固的历程。《东汉的兴亡》是本单元第五课。本课从西汉灭亡东汉建立,并出现光武中兴的局面,到东汉中期以后外戚宦官交替专权,再到东汉后期黄巾起义,清晰地再现了大汉王朝在东汉时期由治到乱的全过程。作为中国历史上第二个大一统的王朝,汉王朝无论在政治制度、经济制度、文化制度,还是在中华民族的形成和发展过程中,都起到举足轻重的作用。秦汉时期作为中国历史上第一个大一统的历史时期,对后世封建社会的发展起到重要的影响,在整个封建社会历史中占据重要地位。三、学情分析 初一学生,求知欲强,好奇心较重,但历史知识储备还不够充分,历史思维能力还有待提高。因此,需要老师对本课内容进行重新整合,化繁为简,深入浅出,从而提高学生的学习兴趣,培养学生的学科素养。四、教学目标 1.知识与技能:掌握光武中兴、外戚宦官交替专权和黄巾起义等基本史实,熟悉东汉兴亡的基本脉络;引导学生思考光武中兴局面形成的原因,培养学生运用唯物主义观点正确认识、分析历史问题的能力。

2.过程与方法:布置学生提前预习,探究本课的知识要点;阅读光武帝改革措施的内容,分析其历史作用;通过史料的对比研读,了解推动历史发展的原因。师生对话,感悟东汉兴亡的历史启示。

3.情感与价值观:根据东汉兴亡的基本史实,认识光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起了促进作用;培养历史唯物主义世界观,能够历史的、客观的看待东汉的兴亡;认识社会发展的曲折性和前进性,从历史中汲取经验和教训。五、教学重难点 教学重点:光武中兴

教学难点:外戚宦官交替专权六、教学方法根据本课内容特点和我个人教学特色,我决定采用以下方法突破重点和难点:

1、整合教材:在整合中明确教学内容。本课将东汉的兴亡整合为五个环节:新起点:改朝不换代;新高点:光武中兴;现衰败:外戚宦官交替专权;临灭亡:黄巾起义;再回首:感悟历史。这既是本课内容的整合也是三维目标的整合。在课堂板书中,我突出几个关键词即建立、中兴、衰败、灭亡、感悟——五个词把这节课的内在结构与逻辑清晰地表达出来,方便学生理解和记忆。层层递进、深入浅出。

2、过程:本课的设计强调历史发展的线性化过程和规律性线索,注重培养学生的历史素养。

六、教学方法3、比较:在比较中拓宽视野。强调中西对比,古今对比。本节课对汉朝不同时期的改革对比思考,从而凸显出东汉历史的阶段性特征。

4、生成:在生成中升华,这是本课设计的一个重要思想。尤其是本课第五部分——“再回首:感悟历史”,让学生在充分感悟和思考的基础上,进行自然而然的感情流淌和对历史规律、启示的总结。

5、愉悦:在愉悦中实现教学目标。本节课是在师生之间轻松、愉快、平等的显性和隐性交流互动之中度过的,有新奇、有欢笑、有感动、有快乐!七、学法指导 古人云:“授人以鱼,不如授人以渔”,在教学过程我非常重视学法指导。本课选择的学法主要有:

信息整合法

2. 合作探究法

3. 对比法八、教学过程导入新课:教师在黑板上画一个十字架 !请问大家,这幅画像什么?(学生回答加号、十字架、“十”字、准心、合纵连横、十字军东征 等。)

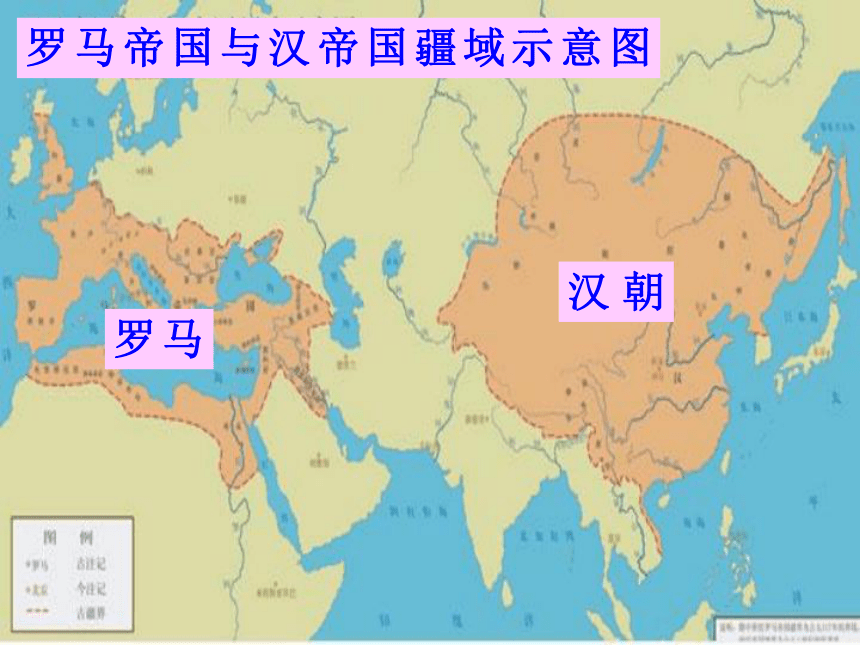

教师总结:学习历史思维很重要!同样一幅画,以不同的思维、不同的视角去看待,得出的结论是不一样的!作为历史老师,我以历史的思维和视角来看这幅画,我认为这是就是一种纵向和横向的思维。如纵向——时间,横向——空间;纵向——古今对比,横向——中西对比。那么,今天就让我们带着历史的思维结构走进第13课——东汉的兴亡。罗马帝国与汉帝国疆域示意图汉朝罗马第一步

自主阅读,紧扣教材,构建基础知识框架。 东 汉 的 兴 亡光武中兴东汉的建立:___年,___称帝,

定都____,史称_____。

巩固统治的措施:_____;_____。光武中兴局面的形成:_____。 外戚宦官交替专政:原因、影响黄巾起义时间 领导者影响 第二步

研读课标,合作探究重难点知识。一、新起点:改朝不换代 西汉末年,吏治腐败导致社会秩序崩溃,“百姓贫,盗贼多”。 ——张岂之主编《中国历史》

新莽末年,海内分崩,天下大乱,“农商失业,食货俱废,民涕泣于市道”。 ——《汉书·食货志》

建武二年,“关中饥,人相食”。——《资治通鉴》二、新高点:光武中兴阅读光武帝改革措施的内容,结合背景分析改革措施对东汉起到怎么样的作用?通过与西汉初年的“休养生息”政策比较,讨论刘秀实行休养生息政策的原因,合作探究两者在推动历史进步方面的共同点。 二、新高点:光武中兴 我国自汉至明,历代有据可查的人口数字,上限多在五六千万左右。一般来说,人口接近峰值时,多是经济发展比较好的治世。通过上表感受东汉的经济发展(可结合课本图片《东汉宅院画像砖》《说唱俑》)。三、现衰败:外戚宦官交替专权 《东汉宅院画像砖》 《陶院落》 三、现衰败:外戚宦官交替专权史料研读:

1、汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”反映了当时怎样的政治状况?

2、跋扈将军外戚梁冀毒死皇帝的故事。

探究:出现上述现象的原因和影响。四、临灭亡:黄巾起义 材料一:小民发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。奈何望欲平。 ——崔寔《政论》

材料二:课后“知识拓展”州牧割据。

结合课本内容探究:

东汉末年社会矛盾表现在哪些方面? 五、再回首:感悟历史探究:

回顾秦汉王朝由乱而治,由治而乱的历史,尤其是东汉的兴亡给我们带来哪些感悟和启示? 课堂小结一条主线:

东汉的建立、光武中兴、外戚宦官交替专权走向衰败、黄巾起义使东汉土崩瓦解

两个重点:

光武中兴(背景、内容、作用)、

外戚宦官交替专权(原因、影响)

第三步

整体感知,探讨单元主题内在联系。巩固 汉朝 建立 秦统一中国统一多民族国家 东汉的兴亡 西汉 秦末农民

大起义 西汉建立和

“文景之治” 汉武帝巩固

大一统 板书设计 第13课 东汉的兴亡

新起点:东汉建立

新高点:光武中兴

现衰败:外戚宦官交替专权

临灭亡:黄巾起义

再回首:感悟历史第四步

精选习题,检测课堂学习效果。1、下列事件中不属于光武中兴内容的是

( )

A、下令解放奴婢

B、减轻刑罚

C、合并郡县

D、治理黄河

2、东汉中期以后,政治黑暗最突出的表现是()

A、中央和地方矛盾的加剧

B、统治阶级内部派系斗争

C、皇帝昏庸愚昧,不理朝政

D、外戚和宦官交替专权

3、阅读下列材料: 36年,有诏曰:“陇、蜀民被略为奴婢、自讼者,及狱官未报,一切免为庶民。”第二年,又有诏曰:“益州民自八年以来,被略为奴婢者,皆一切免为庶民。”

(1)“诏”是谁发的?

(2)主要针对哪些地区?

(3)诏书体现了皇帝怎样的意图?

九、教学反思本课教学设计我感觉成功之处主要:

1、整个教学活动由新课程理念作指导,有教育理论为支撑。

2、对教材进行了合理、富有创意和逻辑的整合和设计。

3、采用研究性学习方式,实现了多元教学目标。

4、对导入进行了精心的设计。

大视野的课程观、生本位的学生观、探究式的学习观、对话式的学法观、引领式的教师观、快乐式的课堂观和过程性的评价观。二、说教材 人教版七年级历史第三单元是以秦汉王朝的兴亡为主线,展示了秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固的历程。《东汉的兴亡》是本单元第五课。本课从西汉灭亡东汉建立,并出现光武中兴的局面,到东汉中期以后外戚宦官交替专权,再到东汉后期黄巾起义,清晰地再现了大汉王朝在东汉时期由治到乱的全过程。作为中国历史上第二个大一统的王朝,汉王朝无论在政治制度、经济制度、文化制度,还是在中华民族的形成和发展过程中,都起到举足轻重的作用。秦汉时期作为中国历史上第一个大一统的历史时期,对后世封建社会的发展起到重要的影响,在整个封建社会历史中占据重要地位。三、学情分析 初一学生,求知欲强,好奇心较重,但历史知识储备还不够充分,历史思维能力还有待提高。因此,需要老师对本课内容进行重新整合,化繁为简,深入浅出,从而提高学生的学习兴趣,培养学生的学科素养。四、教学目标 1.知识与技能:掌握光武中兴、外戚宦官交替专权和黄巾起义等基本史实,熟悉东汉兴亡的基本脉络;引导学生思考光武中兴局面形成的原因,培养学生运用唯物主义观点正确认识、分析历史问题的能力。

2.过程与方法:布置学生提前预习,探究本课的知识要点;阅读光武帝改革措施的内容,分析其历史作用;通过史料的对比研读,了解推动历史发展的原因。师生对话,感悟东汉兴亡的历史启示。

3.情感与价值观:根据东汉兴亡的基本史实,认识光武帝调整统治政策,对社会经济的恢复和发展起了促进作用;培养历史唯物主义世界观,能够历史的、客观的看待东汉的兴亡;认识社会发展的曲折性和前进性,从历史中汲取经验和教训。五、教学重难点 教学重点:光武中兴

教学难点:外戚宦官交替专权六、教学方法根据本课内容特点和我个人教学特色,我决定采用以下方法突破重点和难点:

1、整合教材:在整合中明确教学内容。本课将东汉的兴亡整合为五个环节:新起点:改朝不换代;新高点:光武中兴;现衰败:外戚宦官交替专权;临灭亡:黄巾起义;再回首:感悟历史。这既是本课内容的整合也是三维目标的整合。在课堂板书中,我突出几个关键词即建立、中兴、衰败、灭亡、感悟——五个词把这节课的内在结构与逻辑清晰地表达出来,方便学生理解和记忆。层层递进、深入浅出。

2、过程:本课的设计强调历史发展的线性化过程和规律性线索,注重培养学生的历史素养。

六、教学方法3、比较:在比较中拓宽视野。强调中西对比,古今对比。本节课对汉朝不同时期的改革对比思考,从而凸显出东汉历史的阶段性特征。

4、生成:在生成中升华,这是本课设计的一个重要思想。尤其是本课第五部分——“再回首:感悟历史”,让学生在充分感悟和思考的基础上,进行自然而然的感情流淌和对历史规律、启示的总结。

5、愉悦:在愉悦中实现教学目标。本节课是在师生之间轻松、愉快、平等的显性和隐性交流互动之中度过的,有新奇、有欢笑、有感动、有快乐!七、学法指导 古人云:“授人以鱼,不如授人以渔”,在教学过程我非常重视学法指导。本课选择的学法主要有:

信息整合法

2. 合作探究法

3. 对比法八、教学过程导入新课:教师在黑板上画一个十字架 !请问大家,这幅画像什么?(学生回答加号、十字架、“十”字、准心、合纵连横、十字军东征 等。)

教师总结:学习历史思维很重要!同样一幅画,以不同的思维、不同的视角去看待,得出的结论是不一样的!作为历史老师,我以历史的思维和视角来看这幅画,我认为这是就是一种纵向和横向的思维。如纵向——时间,横向——空间;纵向——古今对比,横向——中西对比。那么,今天就让我们带着历史的思维结构走进第13课——东汉的兴亡。罗马帝国与汉帝国疆域示意图汉朝罗马第一步

自主阅读,紧扣教材,构建基础知识框架。 东 汉 的 兴 亡光武中兴东汉的建立:___年,___称帝,

定都____,史称_____。

巩固统治的措施:_____;_____。光武中兴局面的形成:_____。 外戚宦官交替专政:原因、影响黄巾起义时间 领导者影响 第二步

研读课标,合作探究重难点知识。一、新起点:改朝不换代 西汉末年,吏治腐败导致社会秩序崩溃,“百姓贫,盗贼多”。 ——张岂之主编《中国历史》

新莽末年,海内分崩,天下大乱,“农商失业,食货俱废,民涕泣于市道”。 ——《汉书·食货志》

建武二年,“关中饥,人相食”。——《资治通鉴》二、新高点:光武中兴阅读光武帝改革措施的内容,结合背景分析改革措施对东汉起到怎么样的作用?通过与西汉初年的“休养生息”政策比较,讨论刘秀实行休养生息政策的原因,合作探究两者在推动历史进步方面的共同点。 二、新高点:光武中兴 我国自汉至明,历代有据可查的人口数字,上限多在五六千万左右。一般来说,人口接近峰值时,多是经济发展比较好的治世。通过上表感受东汉的经济发展(可结合课本图片《东汉宅院画像砖》《说唱俑》)。三、现衰败:外戚宦官交替专权 《东汉宅院画像砖》 《陶院落》 三、现衰败:外戚宦官交替专权史料研读:

1、汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”反映了当时怎样的政治状况?

2、跋扈将军外戚梁冀毒死皇帝的故事。

探究:出现上述现象的原因和影响。四、临灭亡:黄巾起义 材料一:小民发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。奈何望欲平。 ——崔寔《政论》

材料二:课后“知识拓展”州牧割据。

结合课本内容探究:

东汉末年社会矛盾表现在哪些方面? 五、再回首:感悟历史探究:

回顾秦汉王朝由乱而治,由治而乱的历史,尤其是东汉的兴亡给我们带来哪些感悟和启示? 课堂小结一条主线:

东汉的建立、光武中兴、外戚宦官交替专权走向衰败、黄巾起义使东汉土崩瓦解

两个重点:

光武中兴(背景、内容、作用)、

外戚宦官交替专权(原因、影响)

第三步

整体感知,探讨单元主题内在联系。巩固 汉朝 建立 秦统一中国统一多民族国家 东汉的兴亡 西汉 秦末农民

大起义 西汉建立和

“文景之治” 汉武帝巩固

大一统 板书设计 第13课 东汉的兴亡

新起点:东汉建立

新高点:光武中兴

现衰败:外戚宦官交替专权

临灭亡:黄巾起义

再回首:感悟历史第四步

精选习题,检测课堂学习效果。1、下列事件中不属于光武中兴内容的是

( )

A、下令解放奴婢

B、减轻刑罚

C、合并郡县

D、治理黄河

2、东汉中期以后,政治黑暗最突出的表现是()

A、中央和地方矛盾的加剧

B、统治阶级内部派系斗争

C、皇帝昏庸愚昧,不理朝政

D、外戚和宦官交替专权

3、阅读下列材料: 36年,有诏曰:“陇、蜀民被略为奴婢、自讼者,及狱官未报,一切免为庶民。”第二年,又有诏曰:“益州民自八年以来,被略为奴婢者,皆一切免为庶民。”

(1)“诏”是谁发的?

(2)主要针对哪些地区?

(3)诏书体现了皇帝怎样的意图?

九、教学反思本课教学设计我感觉成功之处主要:

1、整个教学活动由新课程理念作指导,有教育理论为支撑。

2、对教材进行了合理、富有创意和逻辑的整合和设计。

3、采用研究性学习方式,实现了多元教学目标。

4、对导入进行了精心的设计。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史