人教版(新课程标准)八年级上册第二单元7 背影课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)八年级上册第二单元7 背影课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

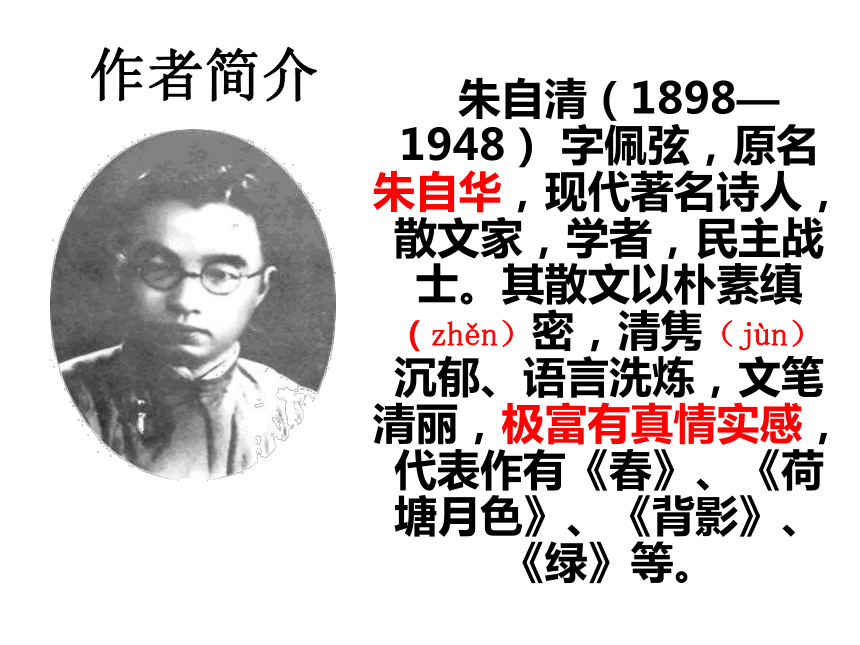

课件31张PPT。背影朱自清学习目标1.有感情地朗读课文,体味洋溢在字里行间的人间至情。2.体会文章的语言特色,学习本文抓住人物形象的一个特征--“背影”,在特定的环境下进行细致描写的特点。3.交流探究,体验亲情,学会珍爱亲情。作者简介 朱自清(1898—1948) 字佩弦,原名朱自华,现代著名诗人,散文家,学者,民主战士。其散文以朴素缜(zhěn)密,清隽(jùn)沉郁、语言洗炼,文笔清丽,极富有真情实感,代表作有《春》、《荷塘月色》、《背影》、《绿》等。

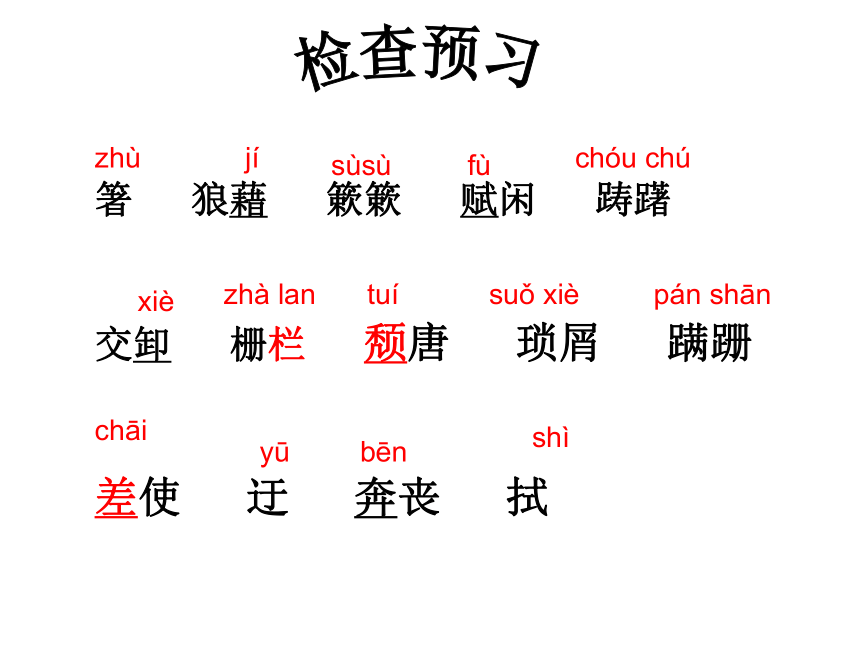

检查预习箸 狼藉 簌簌 赋闲 踌躇

交卸 栅栏 颓唐 琐屑 蹒跚

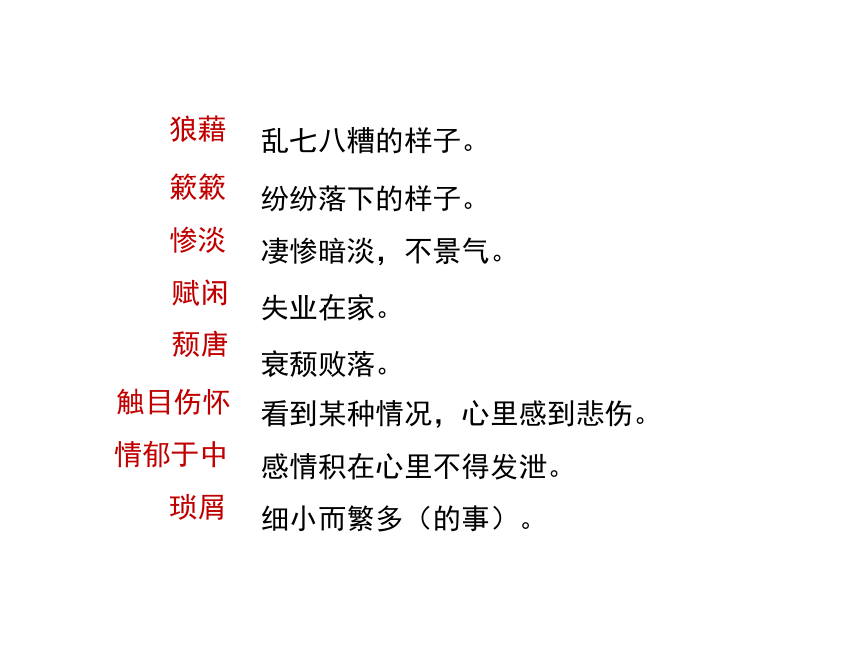

差使 迂 奔丧 拭 zhùjísùsùfùchóu chúxièzhà lantuísuǒ xièpán shānchāiyūbēnshì乱七八糟的样子。狼藉簌簌惨淡赋闲颓唐触目伤怀情郁于中琐屑纷纷落下的样子。凄惨暗淡,不景气。失业在家。衰颓败落。看到某种情况,心里感到悲伤。感情积在心里不得发泄。细小而繁多(的事)。写作背景 《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。请同学们默读课文,思考以下问题: 1.本文四次出现“背影”,作者重点刻画的是哪一次?是如何刻画的? 2.作者在文中流了几次眼泪,能说说原因吗? 质疑探究惦记背影(思念父亲)四个背影再现背影(别后怀念)刻画背影(望父买橘)惜别背影(父子分离)实写实写虚写虚写第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。第二次:第6段,在车站送别的场面中。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。第三次:第6段,父子告别,看到父亲的“背影”。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。①那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。 祖母的故去父亲的失业家境的凄凉伤心的泪为什么?②他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 行动不便力不胜任感动的泪③等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。 沉浸于感动父子要分别惜别的泪④我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。 父亲为自己做了如此之多,而自己当初又是如此的不理解“老境却如此颓唐 ”,“大去之期不远”感恩的泪,思念的泪,牵挂的泪

悔恨的泪,愧疚的泪,自责的泪父亲爱的表达和期待……儿子爱的理解和延续……(1898-1948)背影眼泪我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 品味传神的细节描写1.文中运用了哪些方法来刻画父亲的形象?

2.作者为何着重刻画父亲的穿戴?

3.体味“蹒跚”一词的妙处?

4.他用“两手攀着上面”一句中,为什么用“攀”不用“抓”?

5.“两脚再向上缩”,用“缩”字有什么好处?

6. “他肥胖的身子向左微倾”, “倾”字妙在哪里?我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 “父亲”的话语是最朴实无华的了。可正是这朴实无华的的话语,燃烧着火热的情感,请从文中画出父亲说过的每一句话,体会其中潜在的情感。父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。 朴实的语言①当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已至此,不必难过,好在天无绝人之路?”安慰儿子,也表现自己的坚强。这时最悲痛的人是谁?(是父亲)为什么宽慰儿子?(怕家庭的变故会影响儿子的学业)父亲表面上比较想得开,这是为了宽慰儿子,实际上他把悲痛压在了心底,不让儿子看到,这是一个多么善良而又坚强的父亲啊!)②当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”担心照顾不周。儿子已二十岁,可是在父亲心目中仍是一个小孩,总觉得有人送他上车才好;自己因为事忙,本不能去,可是叫别人替代又不放心,踌躇再三,最后还是决定亲自去送。“不要紧”,是对儿子的宽慰;“他们去不好”,才是他的真实想法。这句话反映出了他的微妙曲折的心理活动,深切地体现出了他对儿子的关怀。③当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”担心儿子,怕他渴,怕他累。上了车,替儿子拣定了椅子,铺好了座位,既关照儿子自己路上小心,又嘱托茶房好好照应,要做的几乎都做了,要说的几乎都说了,但又忽然想到儿子路上口喝怎么办;“我买几个橘子去”,正是他想到这一点时自然地迅速地作出的决定。③当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”他怕买橘子回来找不到儿子,又怕车上东西丢失,于是又象关照小孩那样,向儿子叮咛了一声:“你就在此地,不要走动。”从这句话可看到这位慈父对于儿子的照顾是多么周到、多么细心!④当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”关注安危,担心儿子是否顺利地到达北京。分别在即,今后就是关山阻隔、天各一方了,你经常来信吧,好让老父减轻对你的刻骨思念!这一句话所表现的,就是这位父亲对于儿子的这样的真挚而深切的期待!④当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”事事为儿子着想。依依惜别,不胜留恋,多希望再看上儿子一眼呵!可是又想到“里边没人”而有东西,也担心儿子在车外久立受寒,所以还是叫儿子“进去吧”。从这句话同样可看到这位父亲对于儿子的拳拳之意、殷殷之情。这四句话都很简短,然而饱含感情,有丰富的潜台词,生动地揭示了人物的内心活动,充分地表达了父亲的一片爱子之心。总结 “1928年,我家已搬至扬州东关街一所简陋的屋子。秋日的一天,我接到了开明书店寄赠的《背影》散文集,我手捧书本,不敢怠慢,一口气奔上二楼父亲卧室,让他老人家先睹为快。父亲已行动不便,挪到窗前,依靠在小椅上,戴上了老花眼镜,一字一句诵读着儿子的文章《背影》,只见他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠,好像猛然放射出光彩。

“父亲在看到《背影》的几年后,便带着满足的微笑去世了。”

我手写我心 作者当年对“背影”成功描写来自对父子情谊的细心观察和深刻体验。如今亲情更是到处有,但人们的感受未必相同,拿起你手中的笔,也为父亲写点东西吧!感谢您 父亲

是您将我带到这个世界

在您和母亲坚强温暖的臂弯下

迎来第一声哭叫

感谢您 父亲

您那粗糙的双手

托着儿子健康茁壮的成长

您那灰色的足迹

指引着儿子前进的方向

感谢您 父亲

是您让儿子明白

心灵美容颜才漂亮

心中无私才能挺起胸膛

感谢您 父亲

儿子曾因为您是一位勤劳淳朴的农民而骄傲

儿子曾因拥有您博大的父爱而自豪

梦里多少次

您冲着儿子微笑

梦里多少次

您告诉儿子要忘却烦恼一路走好 父亲

虽然您远在天堂

您的音容笑貌

儿子却在心中永远珍藏

一路走好 父亲

儿子会将家人照顾好

您定会因我与弟弟而自豪

一路走好 父亲

若有来生

儿子定会让您与母亲白头偕老

此刻,叫您一声“父亲”

是儿子今生的梦想

来生的奢望

一路走好 父亲

天堂里的音符

是儿子的思念

但愿用这一阕歌

来冲洗我心中苦楚

来寄托我对您未忘

一路走好 父亲

……写给父亲退出

检查预习箸 狼藉 簌簌 赋闲 踌躇

交卸 栅栏 颓唐 琐屑 蹒跚

差使 迂 奔丧 拭 zhùjísùsùfùchóu chúxièzhà lantuísuǒ xièpán shānchāiyūbēnshì乱七八糟的样子。狼藉簌簌惨淡赋闲颓唐触目伤怀情郁于中琐屑纷纷落下的样子。凄惨暗淡,不景气。失业在家。衰颓败落。看到某种情况,心里感到悲伤。感情积在心里不得发泄。细小而繁多(的事)。写作背景 《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。1917年冬,作者祖母去世,父亲朱鸿钧原任徐州烟酒公卖局局长,被解职。文中的“祸不单行”正是指这两件事。作者当时在北大哲学系读书,得知祖母去世,从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子在浦口车站惜别。请同学们默读课文,思考以下问题: 1.本文四次出现“背影”,作者重点刻画的是哪一次?是如何刻画的? 2.作者在文中流了几次眼泪,能说说原因吗? 质疑探究惦记背影(思念父亲)四个背影再现背影(别后怀念)刻画背影(望父买橘)惜别背影(父子分离)实写实写虚写虚写第一次:文章第1段。开篇点题“背影”,以一种浓厚的感情气氛笼罩全文。第二次:第6段,在车站送别的场面中。作者对父亲的“背影”作了具体的描绘。这是写作重点。父亲胖胖的身躯,穿着黑布大马褂,深青色棉袍,步履艰难,蹒跚地爬过铁道为儿子买橘子。这个境头表现了父亲爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶。第三次:第6段,父子告别,看到父亲的“背影”。儿子眼望着父亲的“背影”在人群中消失,离情别绪,又催人泪下。第四次:文章结尾。儿子读着父亲的来信,在泪光中再次浮现了父亲的“背影”,思念之情不能自已,与文章开头呼应。第二、三次是实写,第一、四次是虚写。实写是虚写的基础,是虚写的条件,没有实实在在的“背影”的描写,本文就成了无本之木,无源之水。虚写是对实写的感情的深化和升华。①那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。我从北京到徐州打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。 祖母的故去父亲的失业家境的凄凉伤心的泪为什么?②他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 行动不便力不胜任感动的泪③等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。 沉浸于感动父子要分别惜别的泪④我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。 父亲为自己做了如此之多,而自己当初又是如此的不理解“老境却如此颓唐 ”,“大去之期不远”感恩的泪,思念的泪,牵挂的泪

悔恨的泪,愧疚的泪,自责的泪父亲爱的表达和期待……儿子爱的理解和延续……(1898-1948)背影眼泪我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 品味传神的细节描写1.文中运用了哪些方法来刻画父亲的形象?

2.作者为何着重刻画父亲的穿戴?

3.体味“蹒跚”一词的妙处?

4.他用“两手攀着上面”一句中,为什么用“攀”不用“抓”?

5.“两脚再向上缩”,用“缩”字有什么好处?

6. “他肥胖的身子向左微倾”, “倾”字妙在哪里?我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 “父亲”的话语是最朴实无华的了。可正是这朴实无华的的话语,燃烧着火热的情感,请从文中画出父亲说过的每一句话,体会其中潜在的情感。父亲的语言都很简短、平淡,但平淡之中寓深情。 朴实的语言①当祖母去世、父亲失业、“我”不禁簌簌地流下眼泪时,父亲说:“事已至此,不必难过,好在天无绝人之路?”安慰儿子,也表现自己的坚强。这时最悲痛的人是谁?(是父亲)为什么宽慰儿子?(怕家庭的变故会影响儿子的学业)父亲表面上比较想得开,这是为了宽慰儿子,实际上他把悲痛压在了心底,不让儿子看到,这是一个多么善良而又坚强的父亲啊!)②当父亲不放心别人送我,决定亲自送我,我劝他不必去送时,他说:“不要紧,他们去不好!”担心照顾不周。儿子已二十岁,可是在父亲心目中仍是一个小孩,总觉得有人送他上车才好;自己因为事忙,本不能去,可是叫别人替代又不放心,踌躇再三,最后还是决定亲自去送。“不要紧”,是对儿子的宽慰;“他们去不好”,才是他的真实想法。这句话反映出了他的微妙曲折的心理活动,深切地体现出了他对儿子的关怀。③当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”担心儿子,怕他渴,怕他累。上了车,替儿子拣定了椅子,铺好了座位,既关照儿子自己路上小心,又嘱托茶房好好照应,要做的几乎都做了,要说的几乎都说了,但又忽然想到儿子路上口喝怎么办;“我买几个橘子去”,正是他想到这一点时自然地迅速地作出的决定。③当父亲要为我买橘子时,他说:“我买几个橘子去,你就在此地,不要走动。”他怕买橘子回来找不到儿子,又怕车上东西丢失,于是又象关照小孩那样,向儿子叮咛了一声:“你就在此地,不要走动。”从这句话可看到这位慈父对于儿子的照顾是多么周到、多么细心!④当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”关注安危,担心儿子是否顺利地到达北京。分别在即,今后就是关山阻隔、天各一方了,你经常来信吧,好让老父减轻对你的刻骨思念!这一句话所表现的,就是这位父亲对于儿子的这样的真挚而深切的期待!④当父亲与我告别时,他说:“我走了,到那边来信!”他走了几步,又回头看见我,说“进去吧,里边没人。”事事为儿子着想。依依惜别,不胜留恋,多希望再看上儿子一眼呵!可是又想到“里边没人”而有东西,也担心儿子在车外久立受寒,所以还是叫儿子“进去吧”。从这句话同样可看到这位父亲对于儿子的拳拳之意、殷殷之情。这四句话都很简短,然而饱含感情,有丰富的潜台词,生动地揭示了人物的内心活动,充分地表达了父亲的一片爱子之心。总结 “1928年,我家已搬至扬州东关街一所简陋的屋子。秋日的一天,我接到了开明书店寄赠的《背影》散文集,我手捧书本,不敢怠慢,一口气奔上二楼父亲卧室,让他老人家先睹为快。父亲已行动不便,挪到窗前,依靠在小椅上,戴上了老花眼镜,一字一句诵读着儿子的文章《背影》,只见他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠,好像猛然放射出光彩。

“父亲在看到《背影》的几年后,便带着满足的微笑去世了。”

我手写我心 作者当年对“背影”成功描写来自对父子情谊的细心观察和深刻体验。如今亲情更是到处有,但人们的感受未必相同,拿起你手中的笔,也为父亲写点东西吧!感谢您 父亲

是您将我带到这个世界

在您和母亲坚强温暖的臂弯下

迎来第一声哭叫

感谢您 父亲

您那粗糙的双手

托着儿子健康茁壮的成长

您那灰色的足迹

指引着儿子前进的方向

感谢您 父亲

是您让儿子明白

心灵美容颜才漂亮

心中无私才能挺起胸膛

感谢您 父亲

儿子曾因为您是一位勤劳淳朴的农民而骄傲

儿子曾因拥有您博大的父爱而自豪

梦里多少次

您冲着儿子微笑

梦里多少次

您告诉儿子要忘却烦恼一路走好 父亲

虽然您远在天堂

您的音容笑貌

儿子却在心中永远珍藏

一路走好 父亲

儿子会将家人照顾好

您定会因我与弟弟而自豪

一路走好 父亲

若有来生

儿子定会让您与母亲白头偕老

此刻,叫您一声“父亲”

是儿子今生的梦想

来生的奢望

一路走好 父亲

天堂里的音符

是儿子的思念

但愿用这一阕歌

来冲洗我心中苦楚

来寄托我对您未忘

一路走好 父亲

……写给父亲退出

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》