2 “罢黜百家,独尊儒术” 学案

文档属性

| 名称 | 2 “罢黜百家,独尊儒术” 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-05 14:28:31 | ||

图片预览

文档简介

“罢黜百家,独尊儒术”

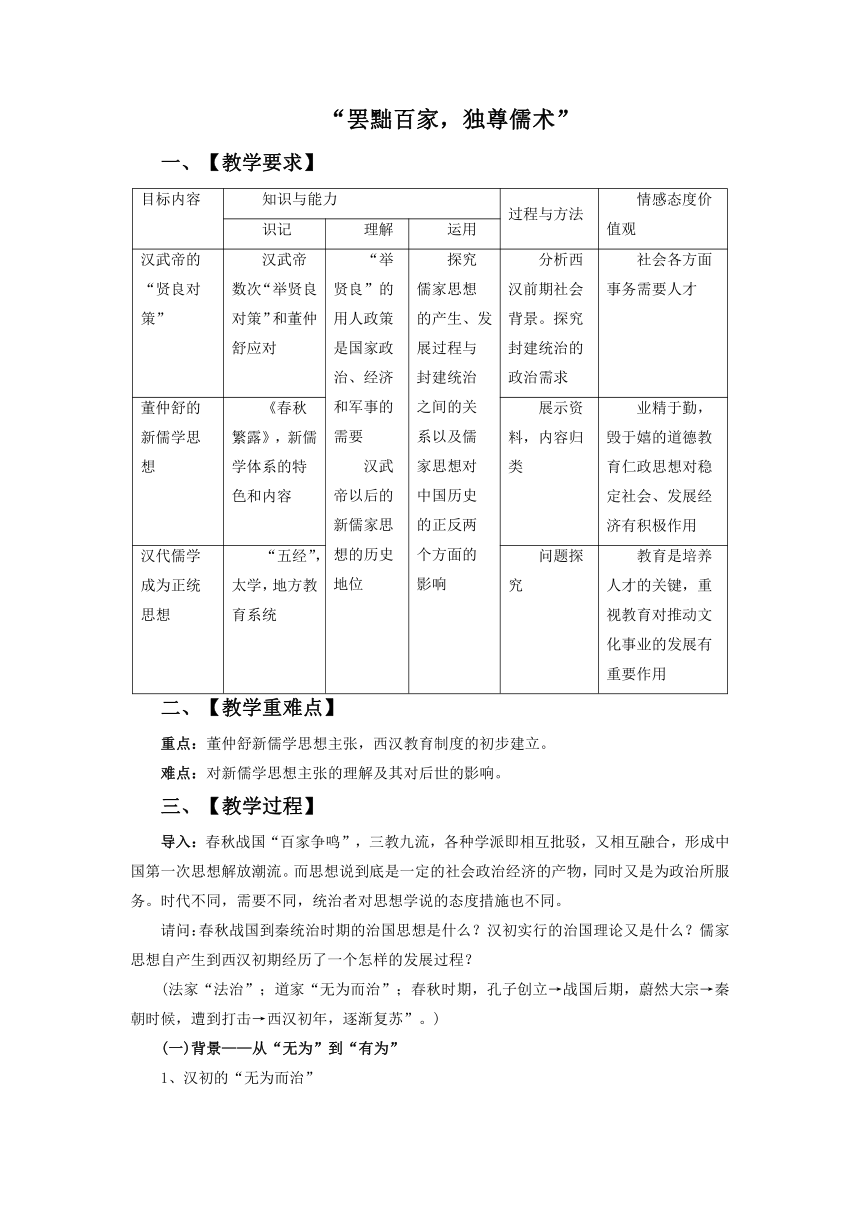

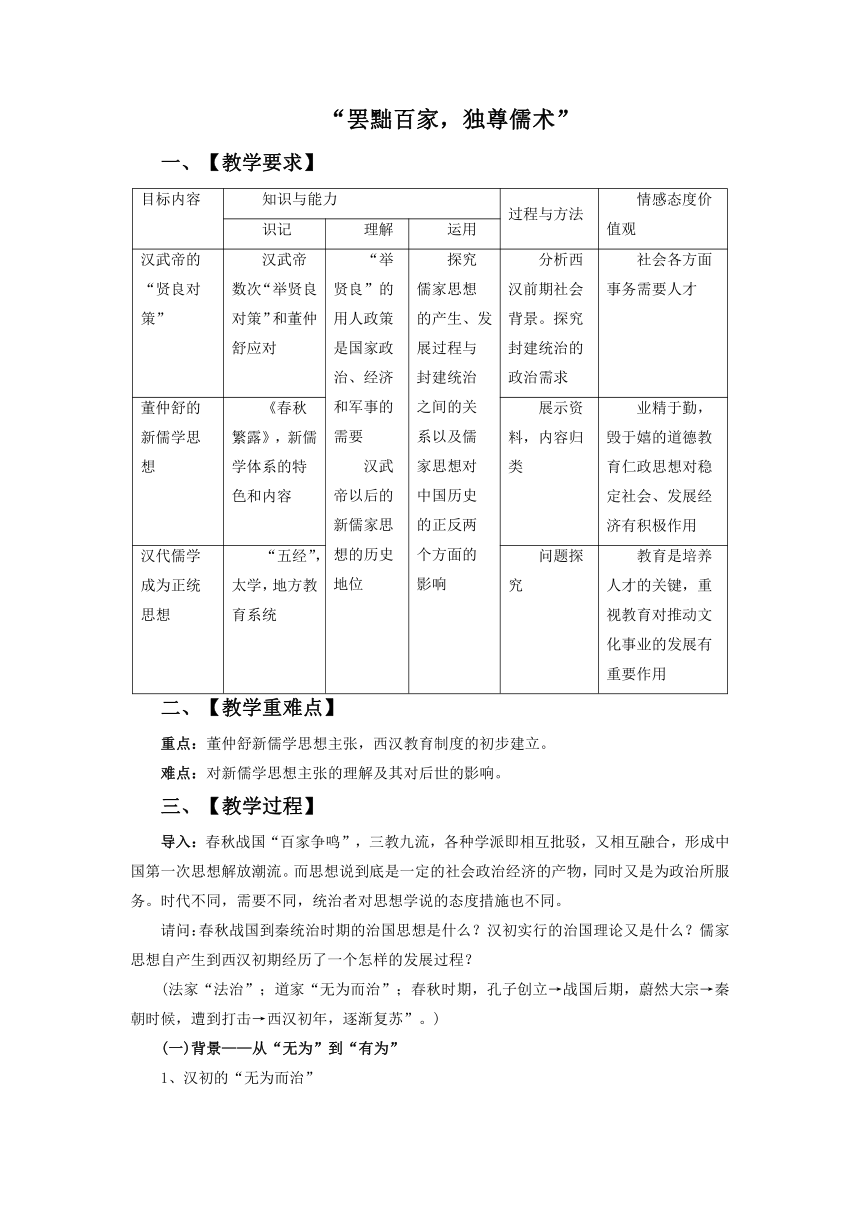

一、【教学要求】

目标内容

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

汉武帝的“贤良对策”

汉武帝数次“举贤良对策”和董仲舒应对

“举贤良”的用人政策是国家政治、经济和军事的需要汉武帝以后的新儒家思想的历史地位

探究儒家思想的产生、发展过程与封建统治之间的关系以及儒家思想对中国历史的正反两个方面的影响

分析西汉前期社会背景。探究封建统治的政治需求

社会各方面事务需要人才

董仲舒的新儒学思想

《春秋繁露》,新儒学体系的特色和内容

展示资料,内容归类

业精于勤,毁于嬉的道德教育仁政思想对稳定社会、发展经济有积极作用

汉代儒学成为正统思想

“五经”,太学,地方教育系统

问题探究

教育是培养人才的关键,重视教育对推动文化事业的发展有重要作用

二、【教学重难点】

重点:董仲舒新儒学思想主张,西汉教育制度的初步建立。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

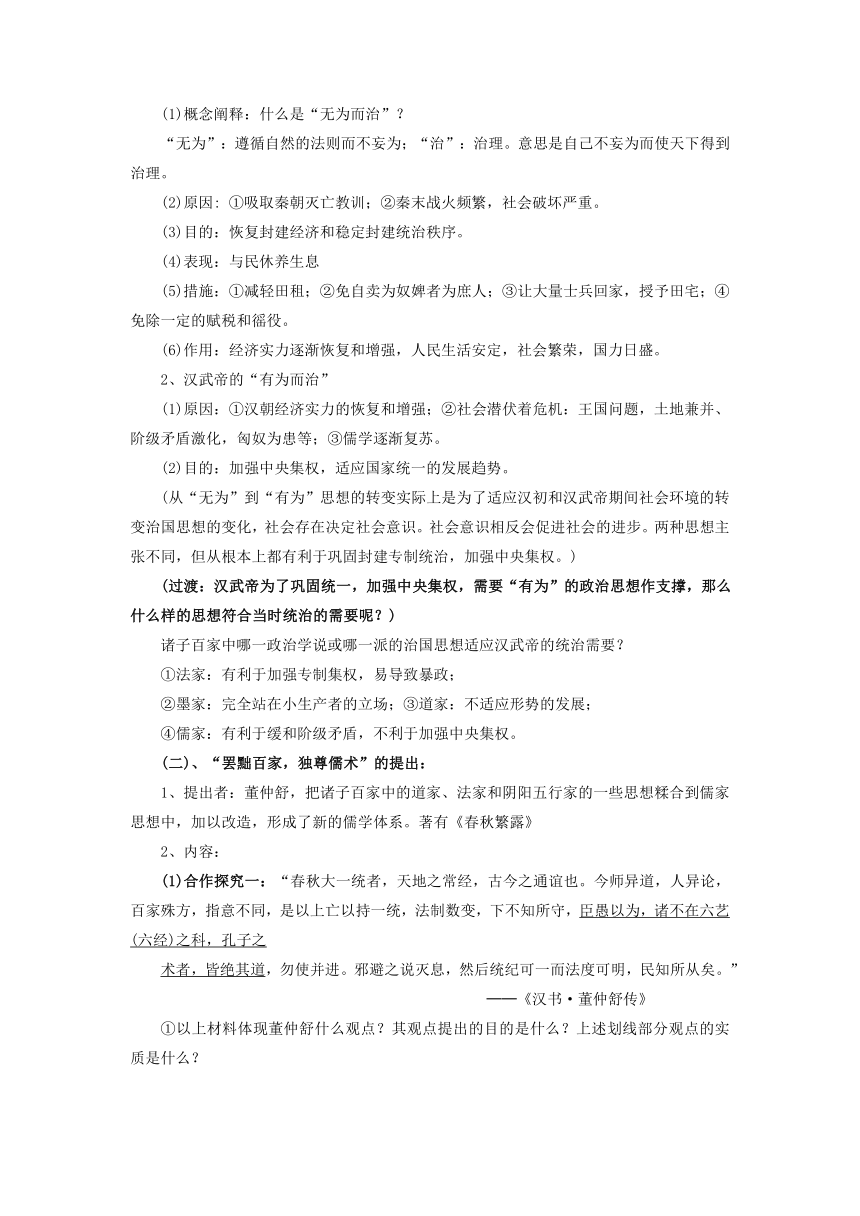

三、【教学过程】

导入:春秋战国“百家争鸣”,三教九流,各种学派即相互批驳,又相互融合,形成中国第一次思想解放潮流。而思想说到底是一定的社会政治经济的产物,同时又是为政治所服务。时代不同,需要不同,统治者对思想学说的态度措施也不同。

请问:春秋战国到秦统治时期的治国思想是什么?汉初实行的治国理论又是什么?儒家思想自产生到西汉初期经历了一个怎样的发展过程?

(法家“法治”;道家“无为而治”;春秋时期,孔子创立→战国后期,蔚然大宗→秦朝时候,遭到打击→西汉初年,逐渐复苏”。)

(一)背景——从“无为”到“有为”

1、汉初的“无为而治”

(1)概念阐释:什么是“无为而治”?

“无为”:遵循自然的法则而不妄为;“治”:治理。意思是自己不妄为而使天下得到治理。

(2)原因:

①吸取秦朝灭亡教训;②秦末战火频繁,社会破坏严重。

(3)目的:恢复封建经济和稳定封建统治秩序。

(4)表现:与民休养生息

(5)措施:①减轻田租;②免自卖为奴婢者为庶人;③让大量士兵回家,授予田宅;④免除一定的赋税和徭役。

(6)作用:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

2、汉武帝的“有为而治”

(1)原因:①汉朝经济实力的恢复和增强;②社会潜伏着危机:王国问题,土地兼并、阶级矛盾激化,匈奴为患等;③儒学逐渐复苏。

(2)目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势。

(从“无为”到“有为”思想的转变实际上是为了适应汉初和汉武帝期间社会环境的转变治国思想的变化,社会存在决定社会意识。社会意识相反会促进社会的进步。两种思想主张不同,但从根本上都有利于巩固封建专制统治,加强中央集权。)

(过渡:汉武帝为了巩固统一,加强中央集权,需要“有为”的政治思想作支撑,那么什么样的思想符合当时统治的需要呢?)

诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?

①法家:有利于加强专制集权,易导致暴政;

②墨家:完全站在小生产者的立场;③道家:不适应形势的发展;

④儒家:有利于缓和阶级矛盾,不利于加强中央集权。

(二)、“罢黜百家,独尊儒术”的提出:

1、提出者:董仲舒,把诸子百家中的道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。著有《春秋繁露》

2、内容:

(1)合作探究一:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之

术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

①以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?

观点:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”目的:适应加强中央集权的需要。实质:思想文化专制。

②以上材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

趋势:由百家争鸣到思想统一。原因:国家由分裂割据到统一多民族国家的形成与发展,封建专制主义中央集权制度的确立与加强。

③试评价以上观点。

“春秋大一统”体现国家的需要,是中国发展的主流,所要扬弃的是其中唯心主义成分。而“罢黜百家,独尊儒术”利于加强中央集权,促进统一的多民族国家的稳定与发展,但扼杀一切不同学术流派,不利于学术发展。

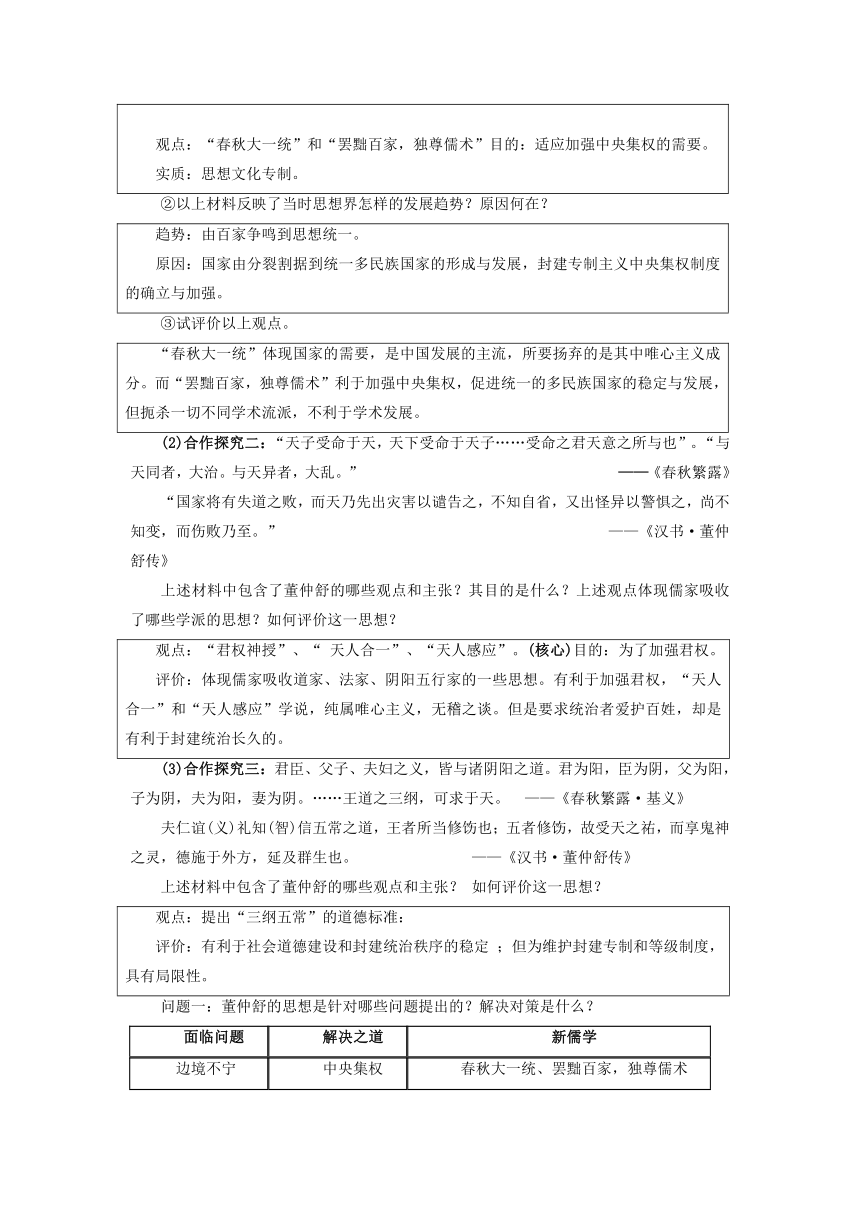

(2)合作探究二:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?上述观点体现儒家吸收了哪些学派的思想?如何评价这一思想?

观点:“君权神授”、“

天人合一”、“天人感应”。(核心)目的:为了加强君权。评价:体现儒家吸收道家、法家、阴阳五行家的一些思想。有利于加强君权,“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但是要求统治者爱护百姓,却是有利于封建统治长久的。

(3)合作探究三:君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。

——《春秋繁露·基义》

夫仁谊(义)礼知(智)信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于外方,延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?

如何评价这一思想?

观点:提出“三纲五常”的道德标准:评价:有利于社会道德建设和封建统治秩序的稳定

;但为维护封建专制和等级制度,具有局限性。

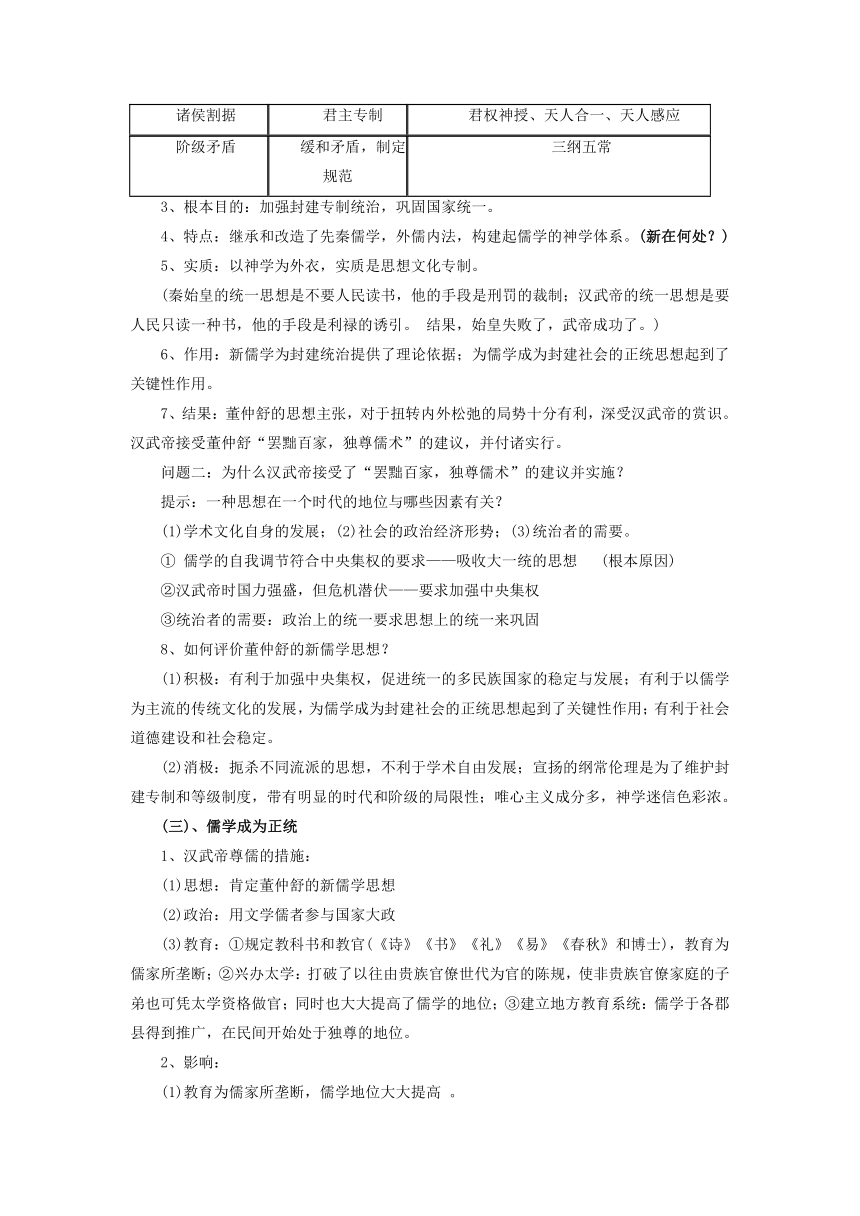

问题一:董仲舒的思想是针对哪些问题提出的?解决对策是什么?

面临问题

解决之道

新儒学

边境不宁

中央集权

春秋大一统、罢黜百家,独尊儒术

诸侯割据

君主专制

君权神授、天人合一、天人感应

阶级矛盾

缓和矛盾,制定规范

三纲五常

3、根本目的:加强封建专制统治,巩固国家统一。

4、特点:继承和改造了先秦儒学,外儒内法,构建起儒学的神学体系。(新在何处?)

5、实质:以神学为外衣,实质是思想文化专制。

(秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。

结果,始皇失败了,武帝成功了。)

6、作用:新儒学为封建统治提供了理论依据;为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用。

7、结果:董仲舒的思想主张,对于扭转内外松弛的局势十分有利,深受汉武帝的赏识。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,并付诸实行。

问题二:为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?

提示:一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

(1)学术文化自身的发展;(2)社会的政治经济形势;(3)统治者的需要。

①

儒学的自我调节符合中央集权的要求——吸收大一统的思想

(根本原因)

②汉武帝时国力强盛,但危机潜伏——要求加强中央集权

③统治者的需要:政治上的统一要求思想上的统一来巩固

8、如何评价董仲舒的新儒学思想?

(1)积极:有利于加强中央集权,促进统一的多民族国家的稳定与发展;有利于以儒学为主流的传统文化的发展,为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用;有利于社会道德建设和社会稳定。

(2)消极:扼杀不同流派的思想,不利于学术自由发展;宣扬的纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,带有明显的时代和阶级的局限性;唯心主义成分多,神学迷信色彩浓。

(三)、儒学成为正统

1、汉武帝尊儒的措施:

(1)思想:肯定董仲舒的新儒学思想

(2)政治:用文学儒者参与国家大政

(3)教育:①规定教科书和教官(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》和博士),教育为儒家所垄断;②兴办太学:打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,使非贵族官僚家庭的子弟也可凭太学资格做官;同时也大大提高了儒学的地位;③建立地方教育系统:儒学于各郡县得到推广,在民间开始处于独尊的地位。

2、影响:

(1)教育为儒家所垄断,儒学地位大大提高

。

(2)儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想

。

四、【知识拓展】

1.

汉代儒学与先秦儒学的区别与联系。

⑴先秦儒学宣扬的“礼”“仁”“仁政”“民本”为新儒学继承,并适应了汉武帝时期的政治需要。

⑵与先秦儒学相比,新儒学增加了“大一统”思想及“天人感应”“君权神授”和“三纲五常”的理论,强调神化王权和等级名分,符合君权专制中央集权的政治需要。新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权,由此成为封建正统思想。

2.

黄老无为思想:黄老之学是中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。老子这里说的“无为”

是指顺其自然,不妄为。“无不为”是说没有一件事是它所不能为的。在老子看来,统治者能依照“道”的法则来为政,顺任自然,不妄加干涉,百姓们将会自由自在,自我发展。这种顺应自然,倡导“待时而动”、“因时制宜”的观点,是一种“积极无为”的哲学观。

五、【小结】

春秋:应运而生——战国:蔚然大宗

——秦朝:沉重打击——西汉初期:逐渐复苏——汉武帝时期:正统思想

第2课

“罢黜百家,独尊儒术”

一、【课程标准】

知道汉代儒学成为正统思想的史实

二、【复习思考】

春秋战国到秦统治时期的治国思想是什么?汉初实行的治国理论又是什么?儒家思想自产生到西汉初期经历了一个怎样的发展过程?

三、【知识导学】

(一).从“无为”到“有为”

1.“无为”:秦末战后频繁,社会经济破坏严重。汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取________家的_________思想,采取与民休息的政策。

2.“有为”:经过六十多年的______,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强。人民生活安定,社会繁荣,国力日盛,但也潜伏着危机。_________的实力日益膨胀,_______严重,_______为患,都威胁着西汉的稳定。

目的:为了加强_________,适应________的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的

需要。

(二).“罢黜百家,独尊儒术”的提出

1.新儒学的含义:_________把诸子百家中的_______,_________,________家的思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成的思想。

2.

思想主张:

A.“罢黜百家,独尊儒术”的含义:董仲舒认为要维护政治的统一,必须实行思想上的统一,他提出不在儒家六经范围之内的各家学术都应罢黜。

目的:为了加强中央集权的需要。

B.为了加强_____,董仲舒宣扬_________.提出_________和______学说,认为天使万物的主宰,天子受命于天,所以人民和诸侯要服从天子的统治;如果天子无道,上天便会降灾于他。

C.为了巩固君权和维护统治秩序,董仲舒提出了___________,_____________,__________和____________五种为人处事的道德标准,后人归纳为___________。

3.根本目的:加强封____________,巩固___________。

4.特点:_______________________________________。

5.

实质:以神学为外衣,实质是______________。

6.作用:董仲舒的思想主张,对于扭转内松外驰的局势十分有利,有利有加强中央集权和巩固国家统一。

(三).儒学成为正统

1.采取的措施:

A.思想上:接受董仲舒的“

,

”建议,儒家思想成为当时社会的主流思想。

B.政治上:汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。定期选出孝子,廉吏到中央任官,儒学成为政府选拔人才、任官授爵的标准。

C.教育上:(1)规定

为国家的教科书.________年,汉武帝正式规定_____,______,_____,_________,_______为“五经”,教育为儒家所垄断。

(2)在中央兴办

,大大提高了儒学的地位。

(3)在全国各郡县设立

,初步建立地方教育系统。儒学于各郡县得到推广,在民间开始处于独尊的地位。

2.影响:此后,儒家思想成为历代统治这推崇的_______,逐渐成为两千多年来中国传统文化的_______。

四、【合作探究】

1、董仲舒的新儒学思想针对了西汉哪些问题,有哪些主张,分析认识其思想?

面临问题

解决之道

新儒学

边境不宁

诸侯割据

阶级矛盾

(1)材料一:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

①以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?

观点:

实质:

②以上材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

趋势:

原因:

③试评价以上观点。

(2)材料二:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?上述观点体现儒家吸收了哪些学派的思想?如何评价这一思想?

观点:

目的:

评价:

(3)材料三:君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。

——《春秋繁露·基义》

夫仁谊(义)礼知(智)信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于外方,延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?

如何评价这一思想?

观点:

评价:

2、为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?

提示:一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

(1)学术文化自身的发展;(2)社会的政治经济形势;(3)统治者的需要。

3、如何评价董仲舒的新儒学思想?

4、汉武帝采取了哪些措施使儒学成为正统思想?

领域

汉武帝尊儒的措施

思想方面

政治方面

教育方面

五、【课后演练】

1.西汉初,统治者尊崇黄老之学的根本原因是

(

)

A.适应西汉初经济恢复和巩固统治的需要

B.儒家思想已经过时

C.统治者对黄帝和老子的敬仰

D.黄老之学宣扬无为思想

2.董仲舒提出的“天人感应”和

“天人合一”学说

(

)

①有利于加强君权

②包含了儒家的“仁政”思想

③使儒家带有神学迷信色彩

④完全继承了先秦“民贵君轻”的思想

A.①③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

3.董仲舒对儒学思想加以改造形成了具有时代特色的新儒学体系。“时代特色”是指(

)

A.新儒学的内容更加丰富

B.新儒学适应封建统治者的需要

C.新儒学抛弃了传统儒学的陈旧观念

D.新儒学形成了完整严密的体系

4.董仲舒的新儒学思想中对最高统治者有震慑作用的学说是(

)

A.“春秋大一统”

B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“天人合一,天人感应”

D.“仁政”

5.汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”这里的“儒术”是

(

)

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

6.汉武帝之所以接受董仲舒的新儒家思想根本在于(

)

A.其宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾

B.它适应了中央集权和国家统一需要

C.它吸收了各派学说,适应了不同阶层的要求

D.汉武帝对原先的儒家思想不满

7.儒学从先秦时期的民间学说到汉代转为官方学说,主要是因为

(

)

A.儒学内部的改造 B.统治集团的斗争 C.社会环境的变化

D.其他学说的衰落

8.

有人认为“董仲舒新儒学的基础是‘天人感应’学说”。董仲舒的下列言论中,能够支持这一观点的是(

)

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.“屈民而仲君,屈君而伸天”

C.“薄赋敛,省徭役,以宽民力”

D.“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”

9.

汉武帝采取的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起到了直接的作用(

)

①举贤良对策

②重用文学儒者

③兴办太学,讲授儒家经典

④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A.①②③

B.

①③④

C.

②③④

D.

①②③④

10.

儒学教育官方化和制度化的标志是(

)

A.孔子开创私人讲学之风

B.

汉武帝创设太学

C.

隋唐科举制度的创立

D.

明朝八股取士

11.

汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”所产生的影响是(

)

①封建政治开始与儒家思想密切结合

②从思想上巩固了西汉王朝的统一

③开始改变战国以来百家争鸣的局面

④儒家思想渗透到社会生活的各个方面

A.①②③④

B.①②③

C.

②④

D.

①②④

12.阅读下列材料:

材料一:

丞相李斯曰:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教,人闻令下,则各以其学议之,入则心非,出则巷议;夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势将乎上,党与成乎下。禁之便。臣请吏官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二:

臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪僻直说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊(同义),节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

⑴据材料一,归纳李斯言论的要点(不得摘抄材料原文)?

⑵据材料二,归纳董仲舒言论的要点(不得摘抄材料原文)?

⑶概括指出这两种言论的共同处和不同处?

12.材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

──《论语·为政》

材料二 董仲舒说:孔子修《春秋》,把一统当作首要的大事,因为这是天地的常道,古今的通义。现在学士们各持异说,朝廷无法一统,法制屡变,臣民不知所从。请将不属于《六经》、不合于孔子的学说,一概废绝不用,专用儒术。──范文澜《中国通史》

(1)据材料一、二,概括孔子与董仲舒的思想主张,并指出两种主张的不同结局及其原因。

(2)按照材料二之主张,汉武帝是怎样“专用儒术”?这一做法对中国历史产生了怎样的影响?

材料三

武帝即位时,从政治上和经济上进一步强化专制主义中央集权制度已成为封建统治者的迫切需要。而儒家的春秋大一统思想、仁义思想和君臣伦理观念显然与武帝时所面临的形势和任务相适应。董仲舒也建议:“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董仲舒提出的适应政治上大一统的思想统治政策,很受武帝赏识。

──《中华五千年》

(3)依据材料三,分析儒家思想对封建统治的作用。

一、选择题

1-5

ACBCC

6-11

BABDBD

二、材料题

12.⑴私学兴盛,诸子百家评议国政,造谣惑众,不利于中央集权加强;建议实行“焚

书”政策,控制思想,实行文化专制主义。

⑵罢黜百家,独尊儒术;兴办儒学教育,注重思想教化,以礼治民。

⑶相同点:为适应君主专制中央集权需要,加强思想控制。(如能答出如下内容亦可:都主张以一种服务于君主专制统治的思想来取代思想自由的局面;用政治权力干预和控制思想和学术的自由发展。)不同点:①前者强调以法家思想排斥其他各家,后者强调以儒家思想来取代百家争鸣;②前者主张用残暴的手段来实现文化专制主义,后者强调教化和灌输;③前者主张以法治国,后者主张以德治国。

13.(1)孔子主张“以德治民”,在当时诸侯争霸、兼并战争的背景下不可能实现;董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实行大一统,适应了专制主义中央集权制的需要,被汉武帝采纳,使儒家思想成为封建社会的正统思想。

(2)儒家经典成为国家规定的教科书,并设立专事研究和传播五经的考官“博士”,兴办太学。政府加强了对思想文化和教育的重视,促进了文教的发展;扼制了学术思想的自由发展。

(3)有利于加强中央集权;构成了官僚集团的行为规范;仁义思想促使统治者关注民生。

一、【教学要求】

目标内容

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

汉武帝的“贤良对策”

汉武帝数次“举贤良对策”和董仲舒应对

“举贤良”的用人政策是国家政治、经济和军事的需要汉武帝以后的新儒家思想的历史地位

探究儒家思想的产生、发展过程与封建统治之间的关系以及儒家思想对中国历史的正反两个方面的影响

分析西汉前期社会背景。探究封建统治的政治需求

社会各方面事务需要人才

董仲舒的新儒学思想

《春秋繁露》,新儒学体系的特色和内容

展示资料,内容归类

业精于勤,毁于嬉的道德教育仁政思想对稳定社会、发展经济有积极作用

汉代儒学成为正统思想

“五经”,太学,地方教育系统

问题探究

教育是培养人才的关键,重视教育对推动文化事业的发展有重要作用

二、【教学重难点】

重点:董仲舒新儒学思想主张,西汉教育制度的初步建立。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

三、【教学过程】

导入:春秋战国“百家争鸣”,三教九流,各种学派即相互批驳,又相互融合,形成中国第一次思想解放潮流。而思想说到底是一定的社会政治经济的产物,同时又是为政治所服务。时代不同,需要不同,统治者对思想学说的态度措施也不同。

请问:春秋战国到秦统治时期的治国思想是什么?汉初实行的治国理论又是什么?儒家思想自产生到西汉初期经历了一个怎样的发展过程?

(法家“法治”;道家“无为而治”;春秋时期,孔子创立→战国后期,蔚然大宗→秦朝时候,遭到打击→西汉初年,逐渐复苏”。)

(一)背景——从“无为”到“有为”

1、汉初的“无为而治”

(1)概念阐释:什么是“无为而治”?

“无为”:遵循自然的法则而不妄为;“治”:治理。意思是自己不妄为而使天下得到治理。

(2)原因:

①吸取秦朝灭亡教训;②秦末战火频繁,社会破坏严重。

(3)目的:恢复封建经济和稳定封建统治秩序。

(4)表现:与民休养生息

(5)措施:①减轻田租;②免自卖为奴婢者为庶人;③让大量士兵回家,授予田宅;④免除一定的赋税和徭役。

(6)作用:经济实力逐渐恢复和增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

2、汉武帝的“有为而治”

(1)原因:①汉朝经济实力的恢复和增强;②社会潜伏着危机:王国问题,土地兼并、阶级矛盾激化,匈奴为患等;③儒学逐渐复苏。

(2)目的:加强中央集权,适应国家统一的发展趋势。

(从“无为”到“有为”思想的转变实际上是为了适应汉初和汉武帝期间社会环境的转变治国思想的变化,社会存在决定社会意识。社会意识相反会促进社会的进步。两种思想主张不同,但从根本上都有利于巩固封建专制统治,加强中央集权。)

(过渡:汉武帝为了巩固统一,加强中央集权,需要“有为”的政治思想作支撑,那么什么样的思想符合当时统治的需要呢?)

诸子百家中哪一政治学说或哪一派的治国思想适应汉武帝的统治需要?

①法家:有利于加强专制集权,易导致暴政;

②墨家:完全站在小生产者的立场;③道家:不适应形势的发展;

④儒家:有利于缓和阶级矛盾,不利于加强中央集权。

(二)、“罢黜百家,独尊儒术”的提出:

1、提出者:董仲舒,把诸子百家中的道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了新的儒学体系。著有《春秋繁露》

2、内容:

(1)合作探究一:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之

术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

①以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?

观点:“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”目的:适应加强中央集权的需要。实质:思想文化专制。

②以上材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

趋势:由百家争鸣到思想统一。原因:国家由分裂割据到统一多民族国家的形成与发展,封建专制主义中央集权制度的确立与加强。

③试评价以上观点。

“春秋大一统”体现国家的需要,是中国发展的主流,所要扬弃的是其中唯心主义成分。而“罢黜百家,独尊儒术”利于加强中央集权,促进统一的多民族国家的稳定与发展,但扼杀一切不同学术流派,不利于学术发展。

(2)合作探究二:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?上述观点体现儒家吸收了哪些学派的思想?如何评价这一思想?

观点:“君权神授”、“

天人合一”、“天人感应”。(核心)目的:为了加强君权。评价:体现儒家吸收道家、法家、阴阳五行家的一些思想。有利于加强君权,“天人合一”和“天人感应”学说,纯属唯心主义,无稽之谈。但是要求统治者爱护百姓,却是有利于封建统治长久的。

(3)合作探究三:君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。

——《春秋繁露·基义》

夫仁谊(义)礼知(智)信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于外方,延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?

如何评价这一思想?

观点:提出“三纲五常”的道德标准:评价:有利于社会道德建设和封建统治秩序的稳定

;但为维护封建专制和等级制度,具有局限性。

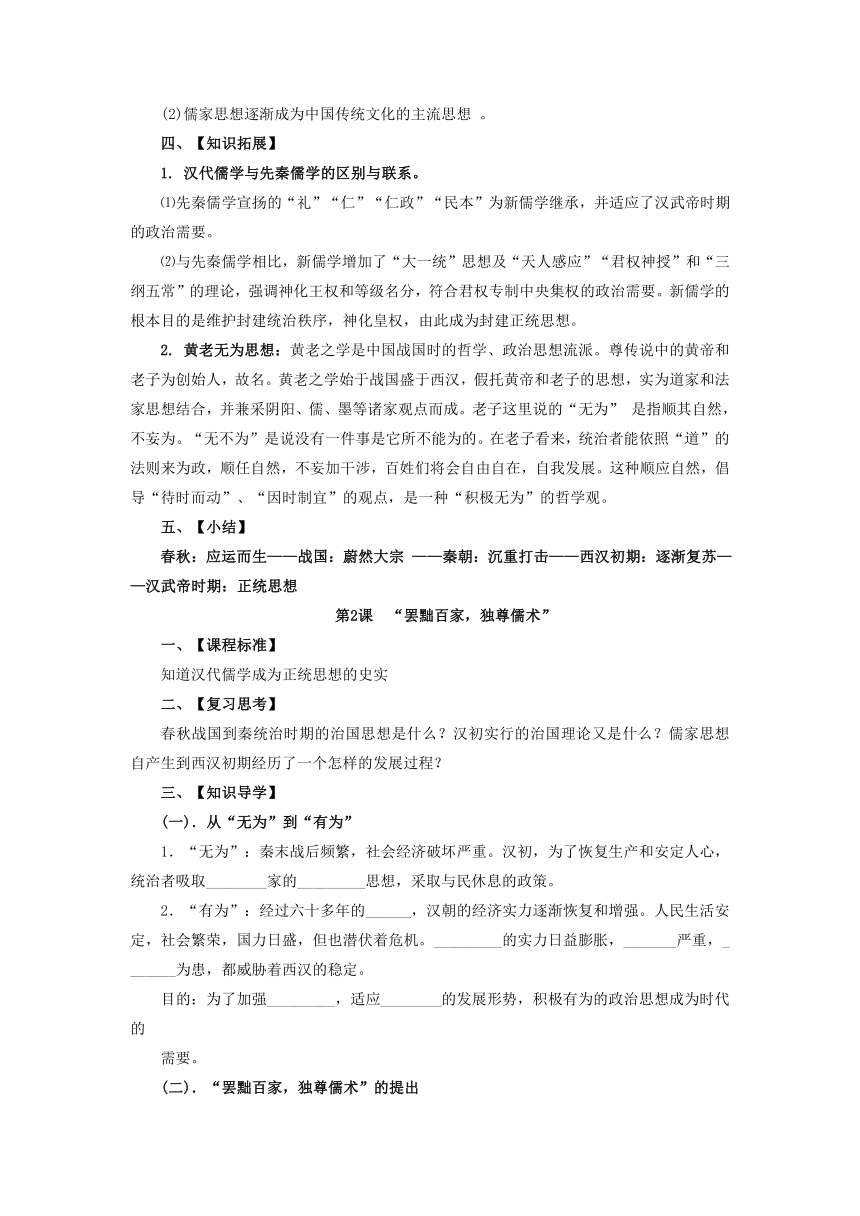

问题一:董仲舒的思想是针对哪些问题提出的?解决对策是什么?

面临问题

解决之道

新儒学

边境不宁

中央集权

春秋大一统、罢黜百家,独尊儒术

诸侯割据

君主专制

君权神授、天人合一、天人感应

阶级矛盾

缓和矛盾,制定规范

三纲五常

3、根本目的:加强封建专制统治,巩固国家统一。

4、特点:继承和改造了先秦儒学,外儒内法,构建起儒学的神学体系。(新在何处?)

5、实质:以神学为外衣,实质是思想文化专制。

(秦始皇的统一思想是不要人民读书,他的手段是刑罚的裁制;汉武帝的统一思想是要人民只读一种书,他的手段是利禄的诱引。

结果,始皇失败了,武帝成功了。)

6、作用:新儒学为封建统治提供了理论依据;为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用。

7、结果:董仲舒的思想主张,对于扭转内外松弛的局势十分有利,深受汉武帝的赏识。汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,并付诸实行。

问题二:为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?

提示:一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

(1)学术文化自身的发展;(2)社会的政治经济形势;(3)统治者的需要。

①

儒学的自我调节符合中央集权的要求——吸收大一统的思想

(根本原因)

②汉武帝时国力强盛,但危机潜伏——要求加强中央集权

③统治者的需要:政治上的统一要求思想上的统一来巩固

8、如何评价董仲舒的新儒学思想?

(1)积极:有利于加强中央集权,促进统一的多民族国家的稳定与发展;有利于以儒学为主流的传统文化的发展,为儒学成为封建社会的正统思想起到了关键性作用;有利于社会道德建设和社会稳定。

(2)消极:扼杀不同流派的思想,不利于学术自由发展;宣扬的纲常伦理是为了维护封建专制和等级制度,带有明显的时代和阶级的局限性;唯心主义成分多,神学迷信色彩浓。

(三)、儒学成为正统

1、汉武帝尊儒的措施:

(1)思想:肯定董仲舒的新儒学思想

(2)政治:用文学儒者参与国家大政

(3)教育:①规定教科书和教官(《诗》《书》《礼》《易》《春秋》和博士),教育为儒家所垄断;②兴办太学:打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,使非贵族官僚家庭的子弟也可凭太学资格做官;同时也大大提高了儒学的地位;③建立地方教育系统:儒学于各郡县得到推广,在民间开始处于独尊的地位。

2、影响:

(1)教育为儒家所垄断,儒学地位大大提高

。

(2)儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流思想

。

四、【知识拓展】

1.

汉代儒学与先秦儒学的区别与联系。

⑴先秦儒学宣扬的“礼”“仁”“仁政”“民本”为新儒学继承,并适应了汉武帝时期的政治需要。

⑵与先秦儒学相比,新儒学增加了“大一统”思想及“天人感应”“君权神授”和“三纲五常”的理论,强调神化王权和等级名分,符合君权专制中央集权的政治需要。新儒学的根本目的是维护封建统治秩序,神化皇权,由此成为封建正统思想。

2.

黄老无为思想:黄老之学是中国战国时的哲学、政治思想流派。尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。黄老之学始于战国盛于西汉,假托黄帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。老子这里说的“无为”

是指顺其自然,不妄为。“无不为”是说没有一件事是它所不能为的。在老子看来,统治者能依照“道”的法则来为政,顺任自然,不妄加干涉,百姓们将会自由自在,自我发展。这种顺应自然,倡导“待时而动”、“因时制宜”的观点,是一种“积极无为”的哲学观。

五、【小结】

春秋:应运而生——战国:蔚然大宗

——秦朝:沉重打击——西汉初期:逐渐复苏——汉武帝时期:正统思想

第2课

“罢黜百家,独尊儒术”

一、【课程标准】

知道汉代儒学成为正统思想的史实

二、【复习思考】

春秋战国到秦统治时期的治国思想是什么?汉初实行的治国理论又是什么?儒家思想自产生到西汉初期经历了一个怎样的发展过程?

三、【知识导学】

(一).从“无为”到“有为”

1.“无为”:秦末战后频繁,社会经济破坏严重。汉初,为了恢复生产和安定人心,统治者吸取________家的_________思想,采取与民休息的政策。

2.“有为”:经过六十多年的______,汉朝的经济实力逐渐恢复和增强。人民生活安定,社会繁荣,国力日盛,但也潜伏着危机。_________的实力日益膨胀,_______严重,_______为患,都威胁着西汉的稳定。

目的:为了加强_________,适应________的发展形势,积极有为的政治思想成为时代的

需要。

(二).“罢黜百家,独尊儒术”的提出

1.新儒学的含义:_________把诸子百家中的_______,_________,________家的思想糅合到儒家思想中,加以改造而形成的思想。

2.

思想主张:

A.“罢黜百家,独尊儒术”的含义:董仲舒认为要维护政治的统一,必须实行思想上的统一,他提出不在儒家六经范围之内的各家学术都应罢黜。

目的:为了加强中央集权的需要。

B.为了加强_____,董仲舒宣扬_________.提出_________和______学说,认为天使万物的主宰,天子受命于天,所以人民和诸侯要服从天子的统治;如果天子无道,上天便会降灾于他。

C.为了巩固君权和维护统治秩序,董仲舒提出了___________,_____________,__________和____________五种为人处事的道德标准,后人归纳为___________。

3.根本目的:加强封____________,巩固___________。

4.特点:_______________________________________。

5.

实质:以神学为外衣,实质是______________。

6.作用:董仲舒的思想主张,对于扭转内松外驰的局势十分有利,有利有加强中央集权和巩固国家统一。

(三).儒学成为正统

1.采取的措施:

A.思想上:接受董仲舒的“

,

”建议,儒家思想成为当时社会的主流思想。

B.政治上:汉武帝起用很多儒学家参与国家大政。定期选出孝子,廉吏到中央任官,儒学成为政府选拔人才、任官授爵的标准。

C.教育上:(1)规定

为国家的教科书.________年,汉武帝正式规定_____,______,_____,_________,_______为“五经”,教育为儒家所垄断。

(2)在中央兴办

,大大提高了儒学的地位。

(3)在全国各郡县设立

,初步建立地方教育系统。儒学于各郡县得到推广,在民间开始处于独尊的地位。

2.影响:此后,儒家思想成为历代统治这推崇的_______,逐渐成为两千多年来中国传统文化的_______。

四、【合作探究】

1、董仲舒的新儒学思想针对了西汉哪些问题,有哪些主张,分析认识其思想?

面临问题

解决之道

新儒学

边境不宁

诸侯割据

阶级矛盾

(1)材料一:“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为,诸不在六艺(六经)之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪避之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

──《汉书·董仲舒传》

①以上材料体现董仲舒什么观点?其观点提出的目的是什么?上述划线部分观点的实质是什么?

观点:

实质:

②以上材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

趋势:

原因:

③试评价以上观点。

(2)材料二:“天子受命于天,天下受命于天子……受命之君天意之所与也”。“与天同者,大治。与天异者,大乱。”

──《春秋繁露》

“国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。”

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?其目的是什么?上述观点体现儒家吸收了哪些学派的思想?如何评价这一思想?

观点:

目的:

评价:

(3)材料三:君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。

——《春秋繁露·基义》

夫仁谊(义)礼知(智)信五常之道,王者所当修饬也;五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于外方,延及群生也。

——《汉书·董仲舒传》

上述材料中包含了董仲舒的哪些观点和主张?

如何评价这一思想?

观点:

评价:

2、为什么汉武帝接受了“罢黜百家,独尊儒术”的建议并实施?

提示:一种思想在一个时代的地位与哪些因素有关?

(1)学术文化自身的发展;(2)社会的政治经济形势;(3)统治者的需要。

3、如何评价董仲舒的新儒学思想?

4、汉武帝采取了哪些措施使儒学成为正统思想?

领域

汉武帝尊儒的措施

思想方面

政治方面

教育方面

五、【课后演练】

1.西汉初,统治者尊崇黄老之学的根本原因是

(

)

A.适应西汉初经济恢复和巩固统治的需要

B.儒家思想已经过时

C.统治者对黄帝和老子的敬仰

D.黄老之学宣扬无为思想

2.董仲舒提出的“天人感应”和

“天人合一”学说

(

)

①有利于加强君权

②包含了儒家的“仁政”思想

③使儒家带有神学迷信色彩

④完全继承了先秦“民贵君轻”的思想

A.①③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

3.董仲舒对儒学思想加以改造形成了具有时代特色的新儒学体系。“时代特色”是指(

)

A.新儒学的内容更加丰富

B.新儒学适应封建统治者的需要

C.新儒学抛弃了传统儒学的陈旧观念

D.新儒学形成了完整严密的体系

4.董仲舒的新儒学思想中对最高统治者有震慑作用的学说是(

)

A.“春秋大一统”

B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“天人合一,天人感应”

D.“仁政”

5.汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”这里的“儒术”是

(

)

A.吸收了佛教、道教等思想的儒学

B.正统的孔孟学说

C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学

D.儒家学说与权术

6.汉武帝之所以接受董仲舒的新儒家思想根本在于(

)

A.其宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾

B.它适应了中央集权和国家统一需要

C.它吸收了各派学说,适应了不同阶层的要求

D.汉武帝对原先的儒家思想不满

7.儒学从先秦时期的民间学说到汉代转为官方学说,主要是因为

(

)

A.儒学内部的改造 B.统治集团的斗争 C.社会环境的变化

D.其他学说的衰落

8.

有人认为“董仲舒新儒学的基础是‘天人感应’学说”。董仲舒的下列言论中,能够支持这一观点的是(

)

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.“屈民而仲君,屈君而伸天”

C.“薄赋敛,省徭役,以宽民力”

D.“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”

9.

汉武帝采取的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起到了直接的作用(

)

①举贤良对策

②重用文学儒者

③兴办太学,讲授儒家经典

④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A.①②③

B.

①③④

C.

②③④

D.

①②③④

10.

儒学教育官方化和制度化的标志是(

)

A.孔子开创私人讲学之风

B.

汉武帝创设太学

C.

隋唐科举制度的创立

D.

明朝八股取士

11.

汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”所产生的影响是(

)

①封建政治开始与儒家思想密切结合

②从思想上巩固了西汉王朝的统一

③开始改变战国以来百家争鸣的局面

④儒家思想渗透到社会生活的各个方面

A.①②③④

B.①②③

C.

②④

D.

①②④

12.阅读下列材料:

材料一:

丞相李斯曰:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教,人闻令下,则各以其学议之,入则心非,出则巷议;夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势将乎上,党与成乎下。禁之便。臣请吏官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族。”

——《史记·秦始皇本纪》

材料二:

臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪僻直说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序(教学的地方)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊(同义),节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

⑴据材料一,归纳李斯言论的要点(不得摘抄材料原文)?

⑵据材料二,归纳董仲舒言论的要点(不得摘抄材料原文)?

⑶概括指出这两种言论的共同处和不同处?

12.材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

──《论语·为政》

材料二 董仲舒说:孔子修《春秋》,把一统当作首要的大事,因为这是天地的常道,古今的通义。现在学士们各持异说,朝廷无法一统,法制屡变,臣民不知所从。请将不属于《六经》、不合于孔子的学说,一概废绝不用,专用儒术。──范文澜《中国通史》

(1)据材料一、二,概括孔子与董仲舒的思想主张,并指出两种主张的不同结局及其原因。

(2)按照材料二之主张,汉武帝是怎样“专用儒术”?这一做法对中国历史产生了怎样的影响?

材料三

武帝即位时,从政治上和经济上进一步强化专制主义中央集权制度已成为封建统治者的迫切需要。而儒家的春秋大一统思想、仁义思想和君臣伦理观念显然与武帝时所面临的形势和任务相适应。董仲舒也建议:“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董仲舒提出的适应政治上大一统的思想统治政策,很受武帝赏识。

──《中华五千年》

(3)依据材料三,分析儒家思想对封建统治的作用。

一、选择题

1-5

ACBCC

6-11

BABDBD

二、材料题

12.⑴私学兴盛,诸子百家评议国政,造谣惑众,不利于中央集权加强;建议实行“焚

书”政策,控制思想,实行文化专制主义。

⑵罢黜百家,独尊儒术;兴办儒学教育,注重思想教化,以礼治民。

⑶相同点:为适应君主专制中央集权需要,加强思想控制。(如能答出如下内容亦可:都主张以一种服务于君主专制统治的思想来取代思想自由的局面;用政治权力干预和控制思想和学术的自由发展。)不同点:①前者强调以法家思想排斥其他各家,后者强调以儒家思想来取代百家争鸣;②前者主张用残暴的手段来实现文化专制主义,后者强调教化和灌输;③前者主张以法治国,后者主张以德治国。

13.(1)孔子主张“以德治民”,在当时诸侯争霸、兼并战争的背景下不可能实现;董仲舒主张“罢黜百家,独尊儒术”,实行大一统,适应了专制主义中央集权制的需要,被汉武帝采纳,使儒家思想成为封建社会的正统思想。

(2)儒家经典成为国家规定的教科书,并设立专事研究和传播五经的考官“博士”,兴办太学。政府加强了对思想文化和教育的重视,促进了文教的发展;扼制了学术思想的自由发展。

(3)有利于加强中央集权;构成了官僚集团的行为规范;仁义思想促使统治者关注民生。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术