2“罢黜百家,独尊儒术”同步练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2“罢黜百家,独尊儒术”同步练习 (含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 342.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-05 14:45:29 | ||

图片预览

文档简介

“罢黜百家,独尊儒术”

一、选择题

1.汉武帝时期,面临着不利于国家统一的问题是

①南北方边境不宁

②国力强盛

③土地兼并导致阶级矛盾激化

④诸侯王国势力仍然威胁中央集权

A

①②③

B

②③④

C

①③④

D

①②③④

2.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”(引自《汉书·董仲舒传》)董的对策

A.指出了汉武帝弱点

B.违背了汉武帝初衷

C.触犯了汉武帝忌讳

D.迎合了汉武帝意愿

3.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”材料表达不出的历史信息是

A.罢黜百家,独尊儒术

B.当时阶级矛盾比较尖锐

C.要实行大一统

D.汉初各家学派仍很活跃

4.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。”为此,他向汉武帝提出

A.天人感应学说

B.君权神授学说

C.独尊儒术建议

D.崇尚法治主张

5.战国、秦汉时期,吸收了其他学派的思想对儒家加以改造的思想家有①孟子②荀子③董仲舒④朱熹

A

②③④

B

①②③

C

②③

D

②④

6.下列哪部著作是董仲舒的作品

A

B

C

D

7.董仲舒的思想和孔、孟的思想的关系是

A

完全更新

B

因循守旧

C

继承和发展

D

外在形式的变化

8.儒家思想在与其他思想的不断碰撞中

A、不断修改自身的学说

B、吸收其他思想补充,发展自己

C、保持传统思想不变

D、压制其他思想发民展

9.新儒学体系的“新”,指的是新儒学吸收融合了诸子百家的一些思想,它包括

A、道家、法家

B、道家、阴阳五行家

C、法家、阴阳五行家

D、墨家、阴阳五行家

10.汉代儒学对先秦儒学的发展主要表现在①限制君主的暴政②大一统思想③天人感应学说④罢黜百家,独尊儒术

A

①②

B

②③

C

③④

D

①④

11.下列不是董中舒的新儒思想的观点的是

A、“春秋大一统”

B、“天人合一”

C、“天人感应

”

D、“四心”

12.董仲舒的“天人感应”学说继承了儒家的“仁政”思想,这主要表现在

A.主张“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.提出“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟”

C.认为天子受命于天,地位不可动摇

D.认为人君要爱护百姓,如果残暴,天将降灾祸于他

13.董仲舒的“大一统”思想实际上吸收了

A、孟子的思想

B、荀子的思想

C、韩非子的思想

D、孔子的思想

14.董仲舒认为,“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”这一段话的核心思想是

A.“天人感应,天人合一”

B.“仁者爱人,民贵君轻”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“君权神授”

15.董仲舒新儒学的核心是

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.以阴阳五行为框架

C.“天人感应”“君权神受”

D.唯心主义的谶纬之学

16.西汉董仲舒对先秦儒学进行解释发展而形成的新儒学,有利于国家巩固、专制统治,其主张被汉武帝采纳,从此,儒家思想成为正统思想。董仲舒新儒学的基础是

A、仁者爱人

B、民贵君轻

C、天人感应

D、罢黜百家、独尊儒术

17.儒家学说到了汉代被赋予了新的含义,即

A、人定胜天

B、独尊儒术

C、君权神授

D、实行仁政

18.董仲舒新儒学的理论特色是

A.儒术

B.阴阳五行

C.神学

D.诸子百家

19.董仲舒对儒家学说作了较大的改造,其本质意图是

A、向汉武帝谋取高官厚禄

B、发扬光大儒家学说

C、提醒当权者要实行“仁政”

D、使儒家适应政治统一的需要

20.下列对董仲舒“天人感应”学说的叙述不正确的是

A、适应了汉朝统治者的政治需要

B、是儒家思想的重要组成部分

C、它辩证地反映了人类社会与自然环境的密切关系

D、对封建帝王施政有一定的警醒作用

21.董仲舒提出的下列哪些主张或者思想被后人归纳为“三纲五常”

①君为臣纲

②父为子纲

③孝为“天经”、“地义”

④仁、义、礼、智、信

⑤夫为妻纲

A.①②④⑤

B.①②③④

C.②③④⑤

D.①②③④⑤

22.董仲舒改造后的新儒学以“天人感应”、“君权神受”为核心,其进步作用在于

A.使儒家思想得以发展完善

B.为中央集权政治的巩固提供了理论依据

C.使儒家思想成为封建正统思想

D.解决了西汉王国问题对中央的威胁

23.董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的是

A.实现思想上的统一

B.更有利于休养生息政策的实行

C.使儒家思想成为正统思想

D.巩固和加强中央集权

24.汉武帝“独尊儒术”,主要是利用儒家的

A.“己所不欲,勿施于人”的主张

B.“民为贵,君为轻”的思想

C.“性善论”

D.“大一统”的思想

25.汉朝时期儒家思想成为中国封建社会的统治思想,从根本上讲是由于

A、儒生董仲舒的建议和汉武帝的决策

B、儒家思想代表了广大人民的根本利益

C、儒家思想顺应了封建专制统治的需要

D、儒家思想成为封建教育的主要内容

26.儒家思想由春秋战国时期的一个学派而在西汉中期以后成为封建社会的正统思想,根本原因是

A

它主张“民贵君轻”和“仁政”

B

它得到人民拥护

C

它吸收了其他各家思想

D

它符合了汉武帝的“大一统统治”的政治需要

27.汉武帝之所以接受“独尊儒术”的建议是因为

①儒家理论有助于维护政治统一

②儒家思想有利于缓和阶级矛盾

③儒家理论使皇权得以神化

A、①②

B、②③

C、①

D、①②③

28.汉武帝推行“独尊儒术”的思想从根本上来说是为了

A.巩固汉朝统治

B、遏制了其它思想的发展

C、缓和了阶级矛盾

D、统一的需要

29.“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系应该是

A.用政治上的统一来保证思想上的统一

B.用阴阳五行的思想来巩固统一

C.用思想上的统一来巩固政治上的统一

D.使儒家思想逐步成为封建社会正统思想

30.从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡

A.②④

B.①②④

C.①③

D.①②③

31.思想界由“百家争鸣”到

“独尊儒术”,从根本上反映了

A.封建国家由分裂走向统一的趋势

B.重农抑商政策限制了商品经济的发展

C.专制主义中央集权制度的逐步加强

D.封建制的确立阻碍了思想文化的进步

32.从“焚书坑儒”到“独尊儒术”的变化,反映了秦汉时期

A

封建制度日趋完善

B

儒法两派之争已有分晓

C

封建统治思想日渐成熟

D

仁政最终取代法治

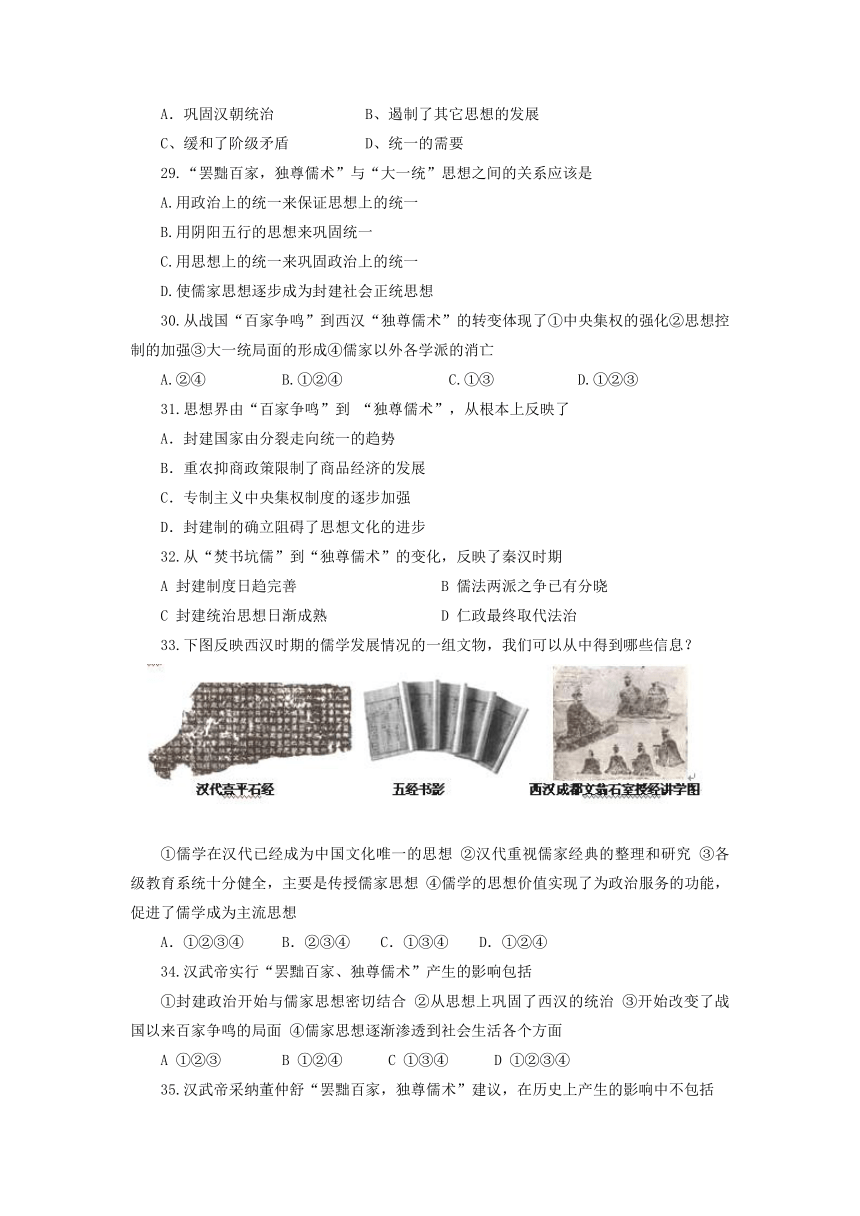

33.下图反映西汉时期的儒学发展情况的一组文物,我们可以从中得到哪些信息?

①儒学在汉代已经成为中国文化唯一的思想

②汉代重视儒家经典的整理和研究

③各级教育系统十分健全,主要是传授儒家思想

④儒学的思想价值实现了为政治服务的功能,促进了儒学成为主流思想

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

34.汉武帝实行“罢黜百家、独尊儒术”产生的影响包括

①封建政治开始与儒家思想密切结合

②从思想上巩固了西汉的统治

③开始改变了战国以来百家争鸣的局面

④儒家思想逐渐渗透到社会生活各个方面

A

①②③

B

①②④

C

①③④

D

①②③④

35.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议,在历史上产生的影响中不包括

A、封建政治开始与儒学密切结合

B、从思想上巩固了西汉王朝的统一

C、儒家思想逐渐渗透到社会生活各方面

D、促进了民族思想的自由发展

36.儒家经典在汉武帝时成为国家规定的教科书,其中被称为《五经》的是①《易》②《大学》③《诗》④《礼》⑤《书》⑥《春秋繁露》⑦《春秋》

A.①②③④⑤

B.①②④⑤⑦

C.①③④⑤⑥

D.①③④⑤⑦

二、非选择题

37.阅读下列材料:

材料一:丞相李斯曰:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教人,闻令下,则各以其学议之;入则心非,出则巷议;夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势降乎上,党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦纪皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族。”──《史记·秦始皇本纪》

材料二:臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设痒序〈教学的地方〉以化于邑,渐民以仁,摩民以谊〈同义〉,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。──《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)据材料一,归纳李斯言论的要点(不得摘抄材料原文)。

(2)据材料二,归纳董仲舒言论的要点(不得摘抄材料原文)。

(3)概括指出这两种言论的相同处和不同处。

38.简述战国、秦、西汉时期思想文化领域出现的现象,概述其演变轨迹及其发生这样的如此演变的政治根源,谈谈你的认识。

39.阅读下列材料:

材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊(异)方,指意不同,是以上亡(无)以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸(那些)不在六艺(六经)之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一(一统),而法度可明,民知所从矣。

——《汉书.董仲舒传》

材料二:董仲舒新儒学的基础是“天人感应”学说。他认为人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而深伸天”。如果人君无道,天就会降下灾异来谴责和威慑。如果人君面对灾异而不思悔改,就会出现“伤败”,因此人君必须仿效天道,实行仁政。请回答

(1)材料一中,董仲舒提出了怎样的思想?结合历史背景,说明他的主要目的是什么?

(2)材料二反映了董仲舒怎样的心态?简析他产生这种心态的思想根源

40.阅读下列材料:

“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)材料中的“臣愚以为诸不在六艺……勿使并进。”这里的“臣”是谁?

(2)“邪辟之说”是指什么?

(3)为了“皆绝其道,勿使并进”,汉朝政府采取的措施是什么?

(4)应该如何正确评价汉朝政府所采取的措施?

41.阅读材料

材料一:战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二:(李斯上秦,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守尉架烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——摘自张贷年、方克立主编《中国文化概论》

材料三;“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”“古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。”——引自《汉书·董仲舒传》

回答:

(1)三则材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力?如何评价?

(3)概括材料二中李斯的言论与材料三中董仲舒言论的异同。

42.董仲舒说:“天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。”又说:“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”就上述言论,指出其思想核心,说明其社会根源,评价其作用和影响。

43.孔子和孟子创立的儒家学说在春秋战国时代未被统治者所青睐,而在秦朝又遭到了毁灭性的打击,可是在汉武帝时经过儒生董仲舒加以改革后取得了独尊地位,成为中国封建社会统治思想。

请回答:

(1)孔孟所创立的学说有哪些是有利于建立稳固的封建统治秩序的?(5分)

(2)董仲舒对先秦儒学作了怎样的发挥和改造?(5分)

(3)儒学思想为什么会自汉武帝时逐渐成为中国传统文化的主流思想?从中可以得出怎样的启示?(5分)

44.试述从春秋战国到西汉时期儒家学派地位和思想内容所经历的变化,并说明原因。(15分)

45.儒家思想作为中国正统思想两千多年,它的地位是如何得以确立的?

你是怎样认识中国传统文化这一发展历程的?对于儒家思想“独尊”现象,你作何理解?试简要分析。

46.秦始皇和汉武帝对儒家思想分别采取了怎样的态度(或政策措施)?造成了怎样的不同结果。

47.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统;法制数变,天下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”(摘自《汉书·董仲舒传》)就上引言论,指出其思想核心,说明其社会根源,并分析其历史作用。

48.自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,儒家思想逐步成为我国封建社会的正统思想。关于儒家思想对历史和现实生活的影响,史学界有两种不同看法:(一)积极作用是主要的,但也有消极作用;(二)消极作用是主要的,但也有积极作用。你同意上述哪一种看法?请结合儒家思想观点加似阐述。

一、选择题

1.汉武帝时期,面临着不利于国家统一的问题是

①南北方边境不宁

②国力强盛

③土地兼并导致阶级矛盾激化

④诸侯王国势力仍然威胁中央集权

A

①②③

B

②③④

C

①③④

D

①②③④

2.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”(引自《汉书·董仲舒传》)董的对策

A.指出了汉武帝弱点

B.违背了汉武帝初衷

C.触犯了汉武帝忌讳

D.迎合了汉武帝意愿

3.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”材料表达不出的历史信息是

A.罢黜百家,独尊儒术

B.当时阶级矛盾比较尖锐

C.要实行大一统

D.汉初各家学派仍很活跃

4.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。”为此,他向汉武帝提出

A.天人感应学说

B.君权神授学说

C.独尊儒术建议

D.崇尚法治主张

5.战国、秦汉时期,吸收了其他学派的思想对儒家加以改造的思想家有①孟子②荀子③董仲舒④朱熹

A

②③④

B

①②③

C

②③

D

②④

6.下列哪部著作是董仲舒的作品

A

B

C

D

7.董仲舒的思想和孔、孟的思想的关系是

A

完全更新

B

因循守旧

C

继承和发展

D

外在形式的变化

8.儒家思想在与其他思想的不断碰撞中

A、不断修改自身的学说

B、吸收其他思想补充,发展自己

C、保持传统思想不变

D、压制其他思想发民展

9.新儒学体系的“新”,指的是新儒学吸收融合了诸子百家的一些思想,它包括

A、道家、法家

B、道家、阴阳五行家

C、法家、阴阳五行家

D、墨家、阴阳五行家

10.汉代儒学对先秦儒学的发展主要表现在①限制君主的暴政②大一统思想③天人感应学说④罢黜百家,独尊儒术

A

①②

B

②③

C

③④

D

①④

11.下列不是董中舒的新儒思想的观点的是

A、“春秋大一统”

B、“天人合一”

C、“天人感应

”

D、“四心”

12.董仲舒的“天人感应”学说继承了儒家的“仁政”思想,这主要表现在

A.主张“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.提出“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟”

C.认为天子受命于天,地位不可动摇

D.认为人君要爱护百姓,如果残暴,天将降灾祸于他

13.董仲舒的“大一统”思想实际上吸收了

A、孟子的思想

B、荀子的思想

C、韩非子的思想

D、孔子的思想

14.董仲舒认为,“观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”这一段话的核心思想是

A.“天人感应,天人合一”

B.“仁者爱人,民贵君轻”

C.“罢黜百家,独尊儒术”

D.“君权神授”

15.董仲舒新儒学的核心是

A.“罢黜百家,独尊儒术”

B.以阴阳五行为框架

C.“天人感应”“君权神受”

D.唯心主义的谶纬之学

16.西汉董仲舒对先秦儒学进行解释发展而形成的新儒学,有利于国家巩固、专制统治,其主张被汉武帝采纳,从此,儒家思想成为正统思想。董仲舒新儒学的基础是

A、仁者爱人

B、民贵君轻

C、天人感应

D、罢黜百家、独尊儒术

17.儒家学说到了汉代被赋予了新的含义,即

A、人定胜天

B、独尊儒术

C、君权神授

D、实行仁政

18.董仲舒新儒学的理论特色是

A.儒术

B.阴阳五行

C.神学

D.诸子百家

19.董仲舒对儒家学说作了较大的改造,其本质意图是

A、向汉武帝谋取高官厚禄

B、发扬光大儒家学说

C、提醒当权者要实行“仁政”

D、使儒家适应政治统一的需要

20.下列对董仲舒“天人感应”学说的叙述不正确的是

A、适应了汉朝统治者的政治需要

B、是儒家思想的重要组成部分

C、它辩证地反映了人类社会与自然环境的密切关系

D、对封建帝王施政有一定的警醒作用

21.董仲舒提出的下列哪些主张或者思想被后人归纳为“三纲五常”

①君为臣纲

②父为子纲

③孝为“天经”、“地义”

④仁、义、礼、智、信

⑤夫为妻纲

A.①②④⑤

B.①②③④

C.②③④⑤

D.①②③④⑤

22.董仲舒改造后的新儒学以“天人感应”、“君权神受”为核心,其进步作用在于

A.使儒家思想得以发展完善

B.为中央集权政治的巩固提供了理论依据

C.使儒家思想成为封建正统思想

D.解决了西汉王国问题对中央的威胁

23.董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的是

A.实现思想上的统一

B.更有利于休养生息政策的实行

C.使儒家思想成为正统思想

D.巩固和加强中央集权

24.汉武帝“独尊儒术”,主要是利用儒家的

A.“己所不欲,勿施于人”的主张

B.“民为贵,君为轻”的思想

C.“性善论”

D.“大一统”的思想

25.汉朝时期儒家思想成为中国封建社会的统治思想,从根本上讲是由于

A、儒生董仲舒的建议和汉武帝的决策

B、儒家思想代表了广大人民的根本利益

C、儒家思想顺应了封建专制统治的需要

D、儒家思想成为封建教育的主要内容

26.儒家思想由春秋战国时期的一个学派而在西汉中期以后成为封建社会的正统思想,根本原因是

A

它主张“民贵君轻”和“仁政”

B

它得到人民拥护

C

它吸收了其他各家思想

D

它符合了汉武帝的“大一统统治”的政治需要

27.汉武帝之所以接受“独尊儒术”的建议是因为

①儒家理论有助于维护政治统一

②儒家思想有利于缓和阶级矛盾

③儒家理论使皇权得以神化

A、①②

B、②③

C、①

D、①②③

28.汉武帝推行“独尊儒术”的思想从根本上来说是为了

A.巩固汉朝统治

B、遏制了其它思想的发展

C、缓和了阶级矛盾

D、统一的需要

29.“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系应该是

A.用政治上的统一来保证思想上的统一

B.用阴阳五行的思想来巩固统一

C.用思想上的统一来巩固政治上的统一

D.使儒家思想逐步成为封建社会正统思想

30.从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡

A.②④

B.①②④

C.①③

D.①②③

31.思想界由“百家争鸣”到

“独尊儒术”,从根本上反映了

A.封建国家由分裂走向统一的趋势

B.重农抑商政策限制了商品经济的发展

C.专制主义中央集权制度的逐步加强

D.封建制的确立阻碍了思想文化的进步

32.从“焚书坑儒”到“独尊儒术”的变化,反映了秦汉时期

A

封建制度日趋完善

B

儒法两派之争已有分晓

C

封建统治思想日渐成熟

D

仁政最终取代法治

33.下图反映西汉时期的儒学发展情况的一组文物,我们可以从中得到哪些信息?

①儒学在汉代已经成为中国文化唯一的思想

②汉代重视儒家经典的整理和研究

③各级教育系统十分健全,主要是传授儒家思想

④儒学的思想价值实现了为政治服务的功能,促进了儒学成为主流思想

A.①②③④

B.②③④

C.①③④

D.①②④

34.汉武帝实行“罢黜百家、独尊儒术”产生的影响包括

①封建政治开始与儒家思想密切结合

②从思想上巩固了西汉的统治

③开始改变了战国以来百家争鸣的局面

④儒家思想逐渐渗透到社会生活各个方面

A

①②③

B

①②④

C

①③④

D

①②③④

35.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议,在历史上产生的影响中不包括

A、封建政治开始与儒学密切结合

B、从思想上巩固了西汉王朝的统一

C、儒家思想逐渐渗透到社会生活各方面

D、促进了民族思想的自由发展

36.儒家经典在汉武帝时成为国家规定的教科书,其中被称为《五经》的是①《易》②《大学》③《诗》④《礼》⑤《书》⑥《春秋繁露》⑦《春秋》

A.①②③④⑤

B.①②④⑤⑦

C.①③④⑤⑥

D.①③④⑤⑦

二、非选择题

37.阅读下列材料:

材料一:丞相李斯曰:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教人,闻令下,则各以其学议之;入则心非,出则巷议;夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势降乎上,党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦纪皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族。”──《史记·秦始皇本纪》

材料二:臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设痒序〈教学的地方〉以化于邑,渐民以仁,摩民以谊〈同义〉,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。──《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)据材料一,归纳李斯言论的要点(不得摘抄材料原文)。

(2)据材料二,归纳董仲舒言论的要点(不得摘抄材料原文)。

(3)概括指出这两种言论的相同处和不同处。

38.简述战国、秦、西汉时期思想文化领域出现的现象,概述其演变轨迹及其发生这样的如此演变的政治根源,谈谈你的认识。

39.阅读下列材料:

材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊(异)方,指意不同,是以上亡(无)以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸(那些)不在六艺(六经)之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一(一统),而法度可明,民知所从矣。

——《汉书.董仲舒传》

材料二:董仲舒新儒学的基础是“天人感应”学说。他认为人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而深伸天”。如果人君无道,天就会降下灾异来谴责和威慑。如果人君面对灾异而不思悔改,就会出现“伤败”,因此人君必须仿效天道,实行仁政。请回答

(1)材料一中,董仲舒提出了怎样的思想?结合历史背景,说明他的主要目的是什么?

(2)材料二反映了董仲舒怎样的心态?简析他产生这种心态的思想根源

40.阅读下列材料:

“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)材料中的“臣愚以为诸不在六艺……勿使并进。”这里的“臣”是谁?

(2)“邪辟之说”是指什么?

(3)为了“皆绝其道,勿使并进”,汉朝政府采取的措施是什么?

(4)应该如何正确评价汉朝政府所采取的措施?

41.阅读材料

材料一:战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。——摘自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二:(李斯上秦,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守尉架烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——摘自张贷年、方克立主编《中国文化概论》

材料三;“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”“古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。”——引自《汉书·董仲舒传》

回答:

(1)三则材料反映了当时思想界怎样的发展趋势?原因何在?

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力?如何评价?

(3)概括材料二中李斯的言论与材料三中董仲舒言论的异同。

42.董仲舒说:“天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。”又说:“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”就上述言论,指出其思想核心,说明其社会根源,评价其作用和影响。

43.孔子和孟子创立的儒家学说在春秋战国时代未被统治者所青睐,而在秦朝又遭到了毁灭性的打击,可是在汉武帝时经过儒生董仲舒加以改革后取得了独尊地位,成为中国封建社会统治思想。

请回答:

(1)孔孟所创立的学说有哪些是有利于建立稳固的封建统治秩序的?(5分)

(2)董仲舒对先秦儒学作了怎样的发挥和改造?(5分)

(3)儒学思想为什么会自汉武帝时逐渐成为中国传统文化的主流思想?从中可以得出怎样的启示?(5分)

44.试述从春秋战国到西汉时期儒家学派地位和思想内容所经历的变化,并说明原因。(15分)

45.儒家思想作为中国正统思想两千多年,它的地位是如何得以确立的?

你是怎样认识中国传统文化这一发展历程的?对于儒家思想“独尊”现象,你作何理解?试简要分析。

46.秦始皇和汉武帝对儒家思想分别采取了怎样的态度(或政策措施)?造成了怎样的不同结果。

47.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统;法制数变,天下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”(摘自《汉书·董仲舒传》)就上引言论,指出其思想核心,说明其社会根源,并分析其历史作用。

48.自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,儒家思想逐步成为我国封建社会的正统思想。关于儒家思想对历史和现实生活的影响,史学界有两种不同看法:(一)积极作用是主要的,但也有消极作用;(二)消极作用是主要的,但也有积极作用。你同意上述哪一种看法?请结合儒家思想观点加似阐述。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术