4 明清之际活跃的儒家思想 教学设计

文档属性

| 名称 | 4 明清之际活跃的儒家思想 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课

明清之际活跃的儒家思想

教学目标

1.知识与能力:列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张,理解他们思想形成的原因,并对他们的思想作简要的评价。

2.过程与方法:回放资料,历史探究。

3.情感态度与价值观:激发学生学习思想家站在时代前列,不畏强权、勇于斗争、勇于承担历史责任的优秀品质。

教学分析

1.本课重点:李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张及其评价。

2.本课难点:如何理解李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想是具有民主色彩的进步思想。

教学设计

导入新课:

首先复习儒学发展的概况:自春秋时期孔子开创以来,到战国后期成为蔚然大宗,到秦朝遭到打击,再到西汉逐渐复苏并走向正统,魏晋南北朝至隋唐时期儒学的正统地位开始受到挑战,两宋时期新儒学体系程朱理学出现,随后陆王心学产生。

明清两朝,中国封建社会已经进入后期。那时,资本主义萌芽已经产生并且在封建专制层层重压下,不断缓慢地发展。旧制度的衰落和新的社会因素产生,如同世界各国的规律一样,首先在思想界里被敏感地反映出来。于是,在明清时期思想界里一批反对传统儒家思想,反对封建专制主义腐朽统治的思想家,便成为这一时期文化中新的潮流。他们批判继承了传统的儒学体系,使我国传统文化重新焕发了生机。

今天我们将学习第四课《明清之际活跃的儒家思想》

新课讲授:

一、明清之际儒家思想活跃的背景

1.政治:①专制统治

②阶级矛盾、民族矛盾尖锐

2.经济:①土地高度集中、赋役沉重

②商品经济的发展

3.思想:①程朱理学,思想文化专制(八股取士)

②“西学东渐”

4.问题:商品经济发展与封建制度束缚之间矛盾突出。

二、明清之际儒家思想活跃的例证

(一)

“离经叛道”的李贽

★1.李贽的生活经历和性格特征。

李贽:(1527-1602),号卓吾,福建泉州人,明朝后期反封建专制启蒙运动的先驱,思想家、文学家、史学家,自称“异端”。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。后被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害致死,著作被列为禁书。

正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。

★2.李贽的思想及代表作——《焚书》《藏书》等

★3.李贽的进步思想主张。

材料一:夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也,若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?

――《焚书·答耿中丞》问:《焚书·答耿中丞》反映了李贽的什么思想?反映了李贽对孔子权威的否定材料二:李贽认为每一个人都应该是平等的。尧舜同普通人一样,每一个人都是圣人。种地、做生意,一切谋生活动,都是普通人的物质利益,这些就是道。人皆有私,“穿衣吃饭,即是人伦物理”,追求物质享受乃是“秉赋之自然”。“谓圣人不欲富贵,未之有也”。那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。问:上述两段文字主要反映了李贽怎样的思想观点?李贽主张人们应该有平等地位,反映了他反对封建等级制度和封建特权,尊重普通人的利益和地位;他提出人皆有私,揭露道学先生的虚伪,反映了反对宋明理学

“存天理、灭人欲”的主张和对纲常礼教的揭露、批判。

结合材料习题,我们可以概括:

第一、挑战孔子及其儒家思想的正统地位(反权威),批判道学家的虚伪(反正统),强调正常人的私欲(尊人性)。

李贽敢于打破千百年来人们对孔子的迷信。在理学占统治地位的明代,李贽提出了不能以孔子的是非为是非的理论。他认为是非应随时代变迁发展而改变,不应以孔子的话

作为永久不变的定论;他还认为被封建统治者奉为“治天下之大经大法”的六经不过是史官过分的“赞美之语”和孔孟之徒“记忆师说”的残缺笔记而已,根本不是什么至尊理论。同时他尖锐地揭露道学家“阳为道学,行若猪狗”。

第二、抨击封建社会的一些传统观念,强调个性发展(倡人性)。

首先他反对封建社会男尊女卑的现象,追求平等、个性。他称赞汉朝司马相如和卓文君自由恋爱,赞扬寡妇再嫁;并公然称赞武则天是杰出的女政治家。他赞扬改革,肯定农民起义。

★4.对李贽进步思想的评价

①反映了资本主义萌芽时期的要求,具有进步意义;

②将矛头对准封建正统思想,具有鲜明的叛逆色彩和战斗精神;

③是明清时期反封建专制主义启蒙运动的先驱,推动了人们的思想解放和反封建民主思想的产生。

(二)三大进步思想家——黄宗羲、顾炎武、王夫之

1.共同的生活背景(明末清初):

①经济上:资本主义萌芽并缓慢发展

②政治上:社会动荡,阶级、民族矛盾尖锐,封建统治危机日益深化

③思想文化上:思想文化专制(文字狱),自然科学有一定发展,西学东渐

④生活经历:早年参加抗清斗争,后隐居著书立说

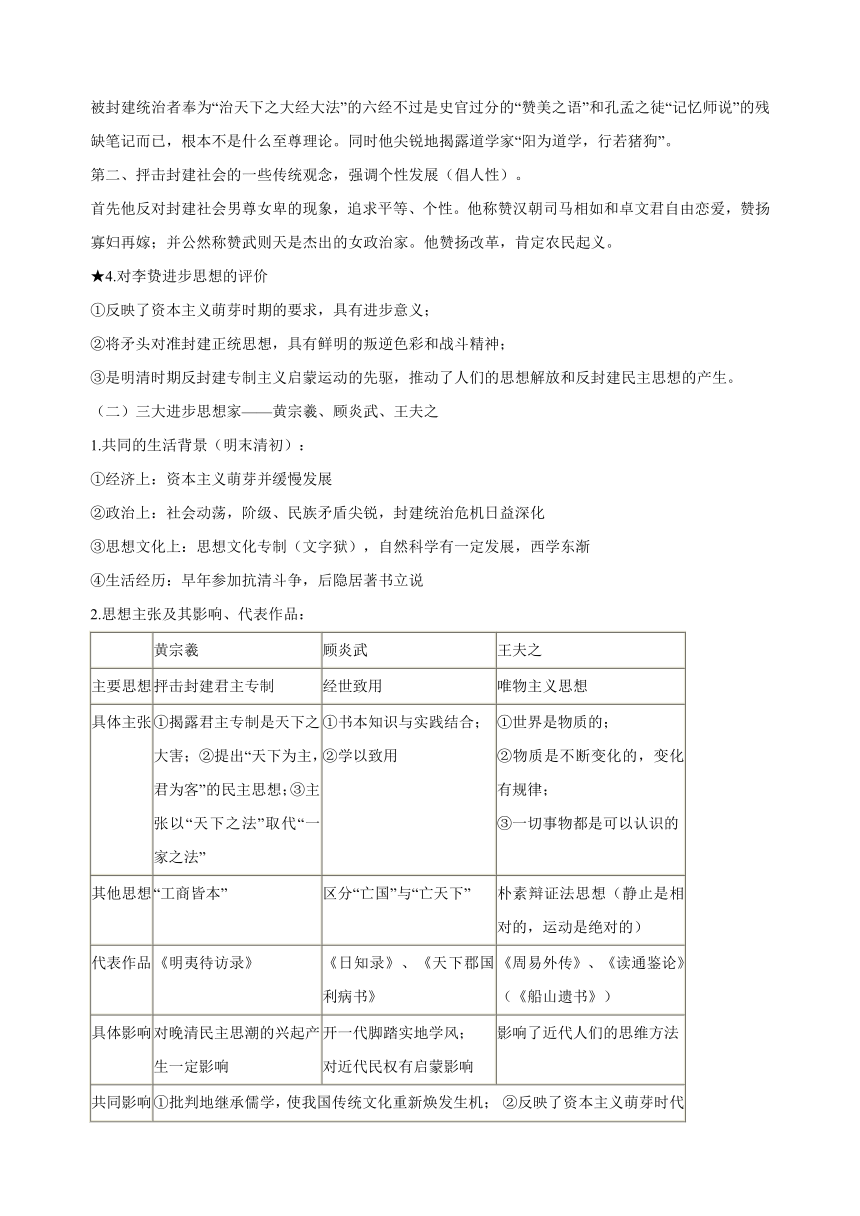

2.思想主张及其影响、代表作品:

黄宗羲

顾炎武

王夫之

主要思想

抨击封建君主专制

经世致用

唯物主义思想

具体主张

①揭露君主专制是天下之大害;②提出“天下为主,君为客”的民主思想;③主张以“天下之法”取代“一家之法”

①书本知识与实践结合;②学以致用

①世界是物质的;②物质是不断变化的,变化有规律;③一切事物都是可以认识的

其他思想

“工商皆本”

区分“亡国”与“亡天下”

朴素辩证法思想(静止是相对的,运动是绝对的)

代表作品

《明夷待访录》

《日知录》、《天下郡国利病书》

《周易外传》、《读通鉴论》(《船山遗书》)

具体影响

对晚清民主思潮的兴起产生一定影响

开一代脚踏实地学风;对近代民权有启蒙影响

影响了近代人们的思维方法

共同影响

①批判地继承儒学,使我国传统文化重新焕发生机;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性;

③影响了近代的资产阶级民主思想。

小结:一大时期(明清时期);一股思潮(反封建民主思潮);四位人物(李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之)。

思考:比较明末清初三大启蒙思想家的异同?

同:

①反封建专制;

②批判地继承传统儒学;

③思想都反映了资本主义萌芽时代的要求;

④早年参加抗清斗争,后隐居著书立说。

异:

①黄宗羲政治上激烈批判封建君主专制制度,继承先秦民本思想,提出“天下为主,君为客”的民主思想;经济上主张“工商皆本”。

②顾炎武倡导经世致用,主张知识与实践相结合,学以致用;指出“亡国”与“亡天下”的区别,具有强烈的爱国色彩。

③王夫之是中国古代唯物主义理论的集大成者,认为“气理相依”,认识来源于实践;并具有朴素辨证法思想。

分析:明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?

①黄宗羲从批判封建君主专制制度的角度,批判理学视君臣之义为天理的伦常观。

②顾炎武从经世致用的角度提倡实学,批判理学空谈。

③王夫之通过气和理的关系,论述物质第一,意识第二,对理学的唯心主义进行批判;通过运动绝对、静止相对的辩证关系批判理学形而上学观点。

思考:归纳明清三大思想家的思想进步之处?

1.政治上:反对君主专制独裁,提倡“人民为主”。

①黄宗羲认为君主专制是天下之大害,提倡“法治”,改革君主专制,强调衡量治理天下成功的标准应当是看广大百姓快乐与否。

②顾炎武也激烈反对君主专制,

主张限制君权,提出亡国与亡天下的区别,认为,保卫一家一姓的国家,是君主及其大臣的事,而保卫天下是所有人的事,这段话后来被后人提炼为“天下兴亡,匹

夫有责”,鼓励人民关心国家大事。

③王夫之认为天下的土地不能被君主一人所有,而应当是从事农业的老百姓都有份。

2.经济上,重视手工业、商业的发展,强调经世致用。

①黄宗羲驳斥轻视工商业的传统思想,指出工商业和农业一样,都是“民生之本”,应该受到保护。

②顾炎武、王夫之主张文人多研究一些有关国计民生的现实问题,反对空谈。

3.思想上,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

①黄宗羲批判旧儒学的“君为臣纲”的思想,继承先秦儒家的民本思想,提出

“天下为主,君为客”的新思想命题。

②顾炎武批判道学脱离实际的学风,主张发挥孔子的“博学于文,行已有耻”的积极思想,提倡走出门户,到实践中求真知。

③王夫之批判理学先前宣扬的“天命论”和“生知论”,建立了超越前人的唯物主义体系。

☆历史知识

“经世致用”(了解即可)1.含义中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。2.特点以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。3.主要内容①反对八股取士,主张为学应求真务实,关心国际民生,致力于社会变革——《天下郡国利病书》②提出拯救时弊的主张③主张“工商皆本”

(三)对明清之际儒家思想活跃的评价

生活在明清之际的三大思想家,他们继承了晚明进步的思想传统,反对民族压迫和封建专制主义,重视手工业、商业,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

概括归纳:

①继承晚明进步思想,反对民族压迫和封建专制主义,提倡民主,重视工商业,反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步意义。

②提倡“经世致用”的学风和“经世”爱国的优良传统,对后世产生了深远影响。

③批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,掀起中国封建社会晚期思想解放的潮流。

④冲击了当时的封建专制,但未提出新的社会制度,未能动摇封建统治基础。

随堂探究:为何中国明末清初的进步思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象?

①明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

②中国传统文化的束缚和影响。

③高度强化的专制中央集权制度的压制使早期民主思想未能形成完整的体系。

明清之际活跃的儒家思想

教学目标

1.知识与能力:列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张,理解他们思想形成的原因,并对他们的思想作简要的评价。

2.过程与方法:回放资料,历史探究。

3.情感态度与价值观:激发学生学习思想家站在时代前列,不畏强权、勇于斗争、勇于承担历史责任的优秀品质。

教学分析

1.本课重点:李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家的思想主张及其评价。

2.本课难点:如何理解李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想是具有民主色彩的进步思想。

教学设计

导入新课:

首先复习儒学发展的概况:自春秋时期孔子开创以来,到战国后期成为蔚然大宗,到秦朝遭到打击,再到西汉逐渐复苏并走向正统,魏晋南北朝至隋唐时期儒学的正统地位开始受到挑战,两宋时期新儒学体系程朱理学出现,随后陆王心学产生。

明清两朝,中国封建社会已经进入后期。那时,资本主义萌芽已经产生并且在封建专制层层重压下,不断缓慢地发展。旧制度的衰落和新的社会因素产生,如同世界各国的规律一样,首先在思想界里被敏感地反映出来。于是,在明清时期思想界里一批反对传统儒家思想,反对封建专制主义腐朽统治的思想家,便成为这一时期文化中新的潮流。他们批判继承了传统的儒学体系,使我国传统文化重新焕发了生机。

今天我们将学习第四课《明清之际活跃的儒家思想》

新课讲授:

一、明清之际儒家思想活跃的背景

1.政治:①专制统治

②阶级矛盾、民族矛盾尖锐

2.经济:①土地高度集中、赋役沉重

②商品经济的发展

3.思想:①程朱理学,思想文化专制(八股取士)

②“西学东渐”

4.问题:商品经济发展与封建制度束缚之间矛盾突出。

二、明清之际儒家思想活跃的例证

(一)

“离经叛道”的李贽

★1.李贽的生活经历和性格特征。

李贽:(1527-1602),号卓吾,福建泉州人,明朝后期反封建专制启蒙运动的先驱,思想家、文学家、史学家,自称“异端”。青年时代生活困乏,到处奔波。中年后做过二十多年小官,感受到明末社会的黑暗和官场的腐败。晚年毅然辞官,专事著述和讲学。后被明政府以“敢倡乱道,惑世诬民”的罪名迫害致死,著作被列为禁书。

正是这样的生活经历,形成了李贽“离经叛道”的不羁性格。

★2.李贽的思想及代表作——《焚书》《藏书》等

★3.李贽的进步思想主张。

材料一:夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也,若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?

――《焚书·答耿中丞》问:《焚书·答耿中丞》反映了李贽的什么思想?反映了李贽对孔子权威的否定材料二:李贽认为每一个人都应该是平等的。尧舜同普通人一样,每一个人都是圣人。种地、做生意,一切谋生活动,都是普通人的物质利益,这些就是道。人皆有私,“穿衣吃饭,即是人伦物理”,追求物质享受乃是“秉赋之自然”。“谓圣人不欲富贵,未之有也”。那些满口仁义道德、纲常礼教的道学先生,也不过是借理学这块敲门砖来为自己谋取高官厚禄罢了。问:上述两段文字主要反映了李贽怎样的思想观点?李贽主张人们应该有平等地位,反映了他反对封建等级制度和封建特权,尊重普通人的利益和地位;他提出人皆有私,揭露道学先生的虚伪,反映了反对宋明理学

“存天理、灭人欲”的主张和对纲常礼教的揭露、批判。

结合材料习题,我们可以概括:

第一、挑战孔子及其儒家思想的正统地位(反权威),批判道学家的虚伪(反正统),强调正常人的私欲(尊人性)。

李贽敢于打破千百年来人们对孔子的迷信。在理学占统治地位的明代,李贽提出了不能以孔子的是非为是非的理论。他认为是非应随时代变迁发展而改变,不应以孔子的话

作为永久不变的定论;他还认为被封建统治者奉为“治天下之大经大法”的六经不过是史官过分的“赞美之语”和孔孟之徒“记忆师说”的残缺笔记而已,根本不是什么至尊理论。同时他尖锐地揭露道学家“阳为道学,行若猪狗”。

第二、抨击封建社会的一些传统观念,强调个性发展(倡人性)。

首先他反对封建社会男尊女卑的现象,追求平等、个性。他称赞汉朝司马相如和卓文君自由恋爱,赞扬寡妇再嫁;并公然称赞武则天是杰出的女政治家。他赞扬改革,肯定农民起义。

★4.对李贽进步思想的评价

①反映了资本主义萌芽时期的要求,具有进步意义;

②将矛头对准封建正统思想,具有鲜明的叛逆色彩和战斗精神;

③是明清时期反封建专制主义启蒙运动的先驱,推动了人们的思想解放和反封建民主思想的产生。

(二)三大进步思想家——黄宗羲、顾炎武、王夫之

1.共同的生活背景(明末清初):

①经济上:资本主义萌芽并缓慢发展

②政治上:社会动荡,阶级、民族矛盾尖锐,封建统治危机日益深化

③思想文化上:思想文化专制(文字狱),自然科学有一定发展,西学东渐

④生活经历:早年参加抗清斗争,后隐居著书立说

2.思想主张及其影响、代表作品:

黄宗羲

顾炎武

王夫之

主要思想

抨击封建君主专制

经世致用

唯物主义思想

具体主张

①揭露君主专制是天下之大害;②提出“天下为主,君为客”的民主思想;③主张以“天下之法”取代“一家之法”

①书本知识与实践结合;②学以致用

①世界是物质的;②物质是不断变化的,变化有规律;③一切事物都是可以认识的

其他思想

“工商皆本”

区分“亡国”与“亡天下”

朴素辩证法思想(静止是相对的,运动是绝对的)

代表作品

《明夷待访录》

《日知录》、《天下郡国利病书》

《周易外传》、《读通鉴论》(《船山遗书》)

具体影响

对晚清民主思潮的兴起产生一定影响

开一代脚踏实地学风;对近代民权有启蒙影响

影响了近代人们的思维方法

共同影响

①批判地继承儒学,使我国传统文化重新焕发生机;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性;

③影响了近代的资产阶级民主思想。

小结:一大时期(明清时期);一股思潮(反封建民主思潮);四位人物(李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之)。

思考:比较明末清初三大启蒙思想家的异同?

同:

①反封建专制;

②批判地继承传统儒学;

③思想都反映了资本主义萌芽时代的要求;

④早年参加抗清斗争,后隐居著书立说。

异:

①黄宗羲政治上激烈批判封建君主专制制度,继承先秦民本思想,提出“天下为主,君为客”的民主思想;经济上主张“工商皆本”。

②顾炎武倡导经世致用,主张知识与实践相结合,学以致用;指出“亡国”与“亡天下”的区别,具有强烈的爱国色彩。

③王夫之是中国古代唯物主义理论的集大成者,认为“气理相依”,认识来源于实践;并具有朴素辨证法思想。

分析:明末清初三大思想家是怎样从不同角度批判理学的?

①黄宗羲从批判封建君主专制制度的角度,批判理学视君臣之义为天理的伦常观。

②顾炎武从经世致用的角度提倡实学,批判理学空谈。

③王夫之通过气和理的关系,论述物质第一,意识第二,对理学的唯心主义进行批判;通过运动绝对、静止相对的辩证关系批判理学形而上学观点。

思考:归纳明清三大思想家的思想进步之处?

1.政治上:反对君主专制独裁,提倡“人民为主”。

①黄宗羲认为君主专制是天下之大害,提倡“法治”,改革君主专制,强调衡量治理天下成功的标准应当是看广大百姓快乐与否。

②顾炎武也激烈反对君主专制,

主张限制君权,提出亡国与亡天下的区别,认为,保卫一家一姓的国家,是君主及其大臣的事,而保卫天下是所有人的事,这段话后来被后人提炼为“天下兴亡,匹

夫有责”,鼓励人民关心国家大事。

③王夫之认为天下的土地不能被君主一人所有,而应当是从事农业的老百姓都有份。

2.经济上,重视手工业、商业的发展,强调经世致用。

①黄宗羲驳斥轻视工商业的传统思想,指出工商业和农业一样,都是“民生之本”,应该受到保护。

②顾炎武、王夫之主张文人多研究一些有关国计民生的现实问题,反对空谈。

3.思想上,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

①黄宗羲批判旧儒学的“君为臣纲”的思想,继承先秦儒家的民本思想,提出

“天下为主,君为客”的新思想命题。

②顾炎武批判道学脱离实际的学风,主张发挥孔子的“博学于文,行已有耻”的积极思想,提倡走出门户,到实践中求真知。

③王夫之批判理学先前宣扬的“天命论”和“生知论”,建立了超越前人的唯物主义体系。

☆历史知识

“经世致用”(了解即可)1.含义中国宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。2.特点以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。3.主要内容①反对八股取士,主张为学应求真务实,关心国际民生,致力于社会变革——《天下郡国利病书》②提出拯救时弊的主张③主张“工商皆本”

(三)对明清之际儒家思想活跃的评价

生活在明清之际的三大思想家,他们继承了晚明进步的思想传统,反对民族压迫和封建专制主义,重视手工业、商业,批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

概括归纳:

①继承晚明进步思想,反对民族压迫和封建专制主义,提倡民主,重视工商业,反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步意义。

②提倡“经世致用”的学风和“经世”爱国的优良传统,对后世产生了深远影响。

③批判继承传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系,掀起中国封建社会晚期思想解放的潮流。

④冲击了当时的封建专制,但未提出新的社会制度,未能动摇封建统治基础。

随堂探究:为何中国明末清初的进步思想没有形成像西欧启蒙运动波澜壮阔的景象?

①明清之际的资本主义萌芽较为脆弱,使早期民主思想的产生、发展缺乏强有力的物质基础。

②中国传统文化的束缚和影响。

③高度强化的专制中央集权制度的压制使早期民主思想未能形成完整的体系。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术