7-2 农奴制改革的主要内容 教案 (2)

文档属性

| 名称 | 7-2 农奴制改革的主要内容 教案 (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-07 09:23:39 | ||

图片预览

文档简介

农奴制改革的主要内容

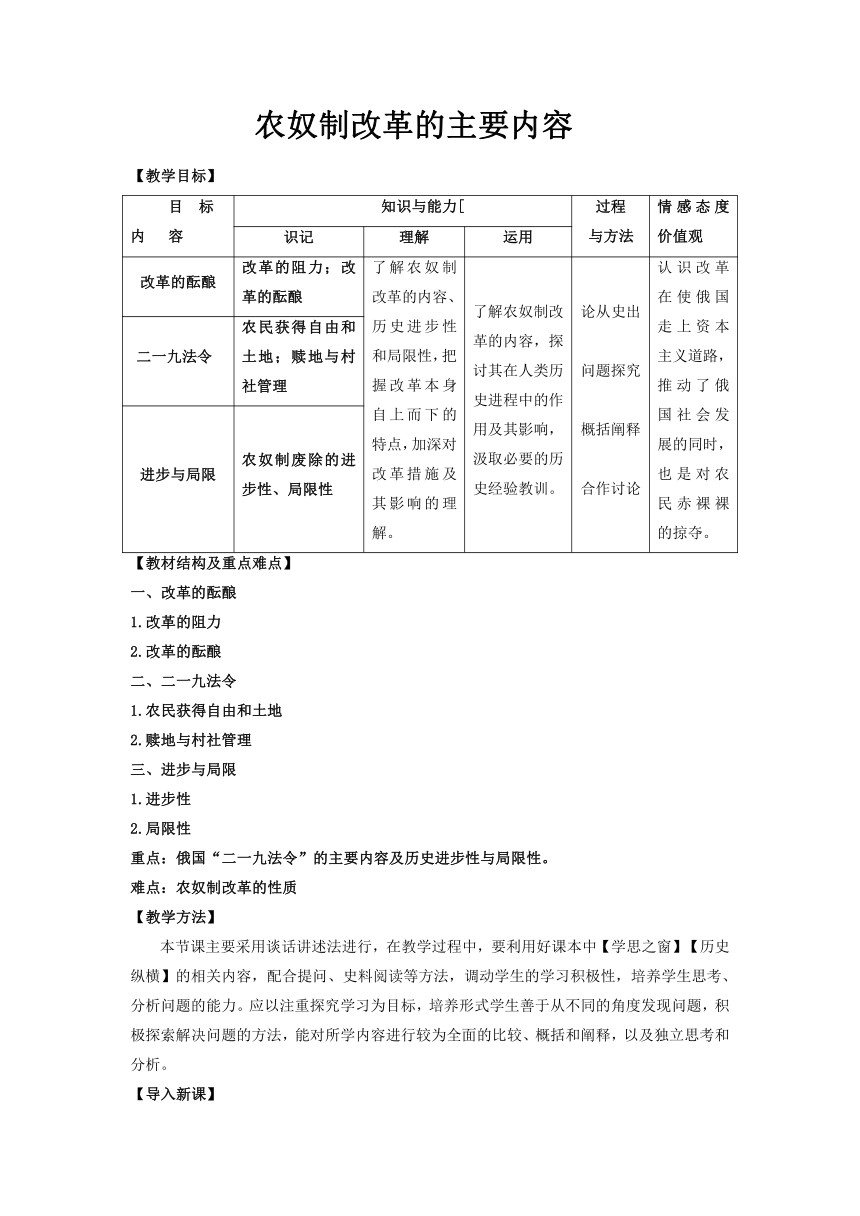

【教学目标】

目

标内

容

知识与能力[

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

改革的酝酿

改革的阻力;改革的酝酿

了解农奴制改革的内容、历史进步性和局限性,把握改革本身自上而下的特点,加深对改革措施及其影响的理解。

了解农奴制改革的内容,探讨其在人类历史进程中的作用及其影响,汲取必要的历史经验教训。

论从史出问题探究概括阐释合作讨论

认识改革在使俄国走上资本主义道路,推动了俄国社会发展的同时,也是对农民赤裸裸的掠夺。

二一九法令

农民获得自由和土地;赎地与村社管理

进步与局限

农奴制废除的进步性、局限性

【教材结构及重点难点】

一、改革的酝酿

1.改革的阻力

2.改革的酝酿

二、二一九法令

1.农民获得自由和土地

2.赎地与村社管理

三、进步与局限

1.进步性

2.局限性

重点:俄国“二一九法令”的主要内容及历史进步性与局限性。

难点:农奴制改革的性质

【教学方法】

本节课主要采用谈话讲述法进行,在教学过程中,要利用好课本中【学思之窗】【历史纵横】的相关内容,配合提问、史料阅读等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。应以注重探究学习为目标,培养形式学生善于从不同的角度发现问题,积极探索解决问题的方法,能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释,以及独立思考和分析。

【导入新课】

1861年的俄国农奴制改革是俄国历史上的一件具有划时代意义的重大事件,它使俄国走上了资本主义道路,改变了俄国的社会性质,使俄国在近代化道路上前进了一大步。就让我们来了解一下俄国1861年农奴制改革的主要内容。由此导入新课。

【讲述内容】

一、改革的酝酿

1.改革的阻力

提问:俄国最终选择了改革方式变革社会的主要原因是什么?(国内政局动荡,国际地位下降,统治危机加深)教师指出:亚历山大二世上台后意识到,只有通过改革,废除农奴制,才能化解日益激化的矛盾,巩固统治,增强国力,重振俄国的大国威望。亚历山大二世进行的1861年改革是由于19世纪中期的俄国农奴制危机对其统治产生了威胁而进行的。

2.改革的酝酿

改革的焦点是什么?(农民如何获得自由和土地)以亚历山大二世以前的多次改革说明改革的艰难性和复杂性。最后教师指出:改革焦点问题是如何化解来自封建地主的阻力。解决地主与农民之间的阶级斗争。亚历山大二世下令成立“农民事务委员会”和“封建地主委员会”组织,负责农奴制改革。当时对农奴制改革有不同意见,有的反对分地给农民,有的主张只允许农民赎一小部分土地。农民则要求从农奴身份下解放出来,而且也要求把地主土地无代价地进行分配,并不断斗争。面对农民运动的强大压力,最后政府否决了解放农奴而不给土地的草案,最终颁布废除农奴制的法案。

二、二一九法令

1.农民获得自由和土地

1861年俄历二月十九日(公历3月3日),亚历山大二世正式签署一系列废除农奴制的法令和宣言,史称“二一九法令”,又称“解放法令”。

提问:法令的主要内容是什么?为什么又称“解放法令”?学生概括:农奴获得人身解放。农民获得份地并因使用份地而须负担的义务,并加强了村社制度加强对农民的管理。

法令规定自颁布时间起,农民获得自由处理个人和家庭事物的人身自由权。此后,地主不得再把农民当作牲口和器物买卖和交换。但是,地主对农民经济以外的强制并未完全消灭。如,根据法令的规定,农民和地主订立赎地契约前,对地主还负有“临时义务”,继续受到地主的奴役和支配。

2.赎地与村社管理

农民在获得人身解放时得到一块份地,但其大小、肥瘠由地主决定;地主利用这些规定,割去农民份地中最肥沃、收益最大的部分。被地主强占的土地,即所谓“割地”,平均占改革前农民份地的18%;在有些地区则达到20~40%。授予农民的份地,在法律上仍是地主的财产,农民只有“永久使用”权,在农民和地主订立赎取份地的契约以前必须对地主尽一定的义务。时限安排上:规定赎买前另设两年的过渡期。内容充分体现了农奴主阶级自上而下的改革方式。改革过程中,让农民高加赎买地主土地,实际上是一场厚颜无耻的掠夺。为了加强对农民的控制,加强村社制度,几个村社组成乡,均隶属地方政府委派的调停吏管理。这样,从前受个别地主支配的农民,现在相当程度是处于地方贵族控制下。

三、进步与局限

1.进步性

提问:农奴制改革的进步性表现在哪些方面?学生思考后,教师指出:具有明显的资产阶级性质,是封建地主主持下的资产阶级性质改革;改革使广大农奴获得人身自由,提高了农民生产积极性,促进了俄国农业经济的发展和有利于工业革命的扩展。是俄国历史的重大转折点。改革使俄国的生产关系一定程度上适应了生产力的发展,实现了生产方式由封建性向资本主义方式的过渡,改革后俄国实现了封建生产方式向资本主义生产方式的过渡转变,为资本主义的发展提供了必需的劳动力、市场和资金。促进了俄国工业资本主义有了迅速发展。作用上广大农奴获得人身自由,利于工业革命的扩展;农民生产积极性提高,促进了俄国农业乃至经济的发展。

2.局限性

提问:农奴制改革的局限性表现在哪些方面?学生思考后,教师指出:“二一九法令”实际上是妥协的产物。这次改革没有改变沙皇专制主义的本质,沙皇只是在形势所逼下作了一些“让步”。农民很大程度上仍被束缚在土地上体现改革的不彻底性,“解放”后的农奴被剥夺得一干二净,呈现出掠夺性;改革远远没有满足农民的要求,而且农民大量的土地和金钱被地主夺去,改革后农民土地比原来还少,无法维持生计,只得重新佃种地主土地,受到更大的盘剥与奴役。改革后,俄国在政治、经济、文化等方面仍保留有大量的封建残余,这使俄国历史日后具有军事封建帝国主义的特点。农奴制的大量残余,使劳动人民受到资本主义和封建残余的双重剥削和压迫,改革后农民土地比原来还少,不足以维持生计,不得不重新再受地主的盘剥和奴役,有很大的欺骗性。因此社会矛盾依然尖锐,农民暴动和起义不断,继续推动俄国历史向前。

【课后研讨】

有人认为俄国农奴制“改革是对农民的诈骗”,你是否同意这种看法?用实例来论证一下你的看法。

思路:如果肯定,可用私有农民改革后生活状况仍然恶劣,引发新的频繁起义;农民赎地的赎金远高于当时的地价以及封建残余严重存在来论证说明即可。如果否定,只有说出正确的理由和史实即可。无论同意与否,只要有充足的史实论证即可。在于培养学生运用正确史料来论证史学观点的能力。

【本课小结】

1861年3月3日,亚历山大二世批准废除农奴制度的法令和宣言。农奴制改革是由农奴主实行的资产阶级改革因为这一天是俄历2月19日,所以历史上把这些法令称为“二一九法令”,又称解放法令。“二一九法令”废除了农奴制,促进了资本主义的发展,使俄国走上了资本主义发展的道路,农奴制改革是俄国历史上的重要转折点。但是,“二一九法令”实际上是一个妥协的产物,存在有明显的局限性。改革很不彻底。是在保护地主阶级利益的条件下对农民的“合法掠夺”。它以牺牲农民利益来发展资本主义,必然给发展中的资本主义带来不良影响。

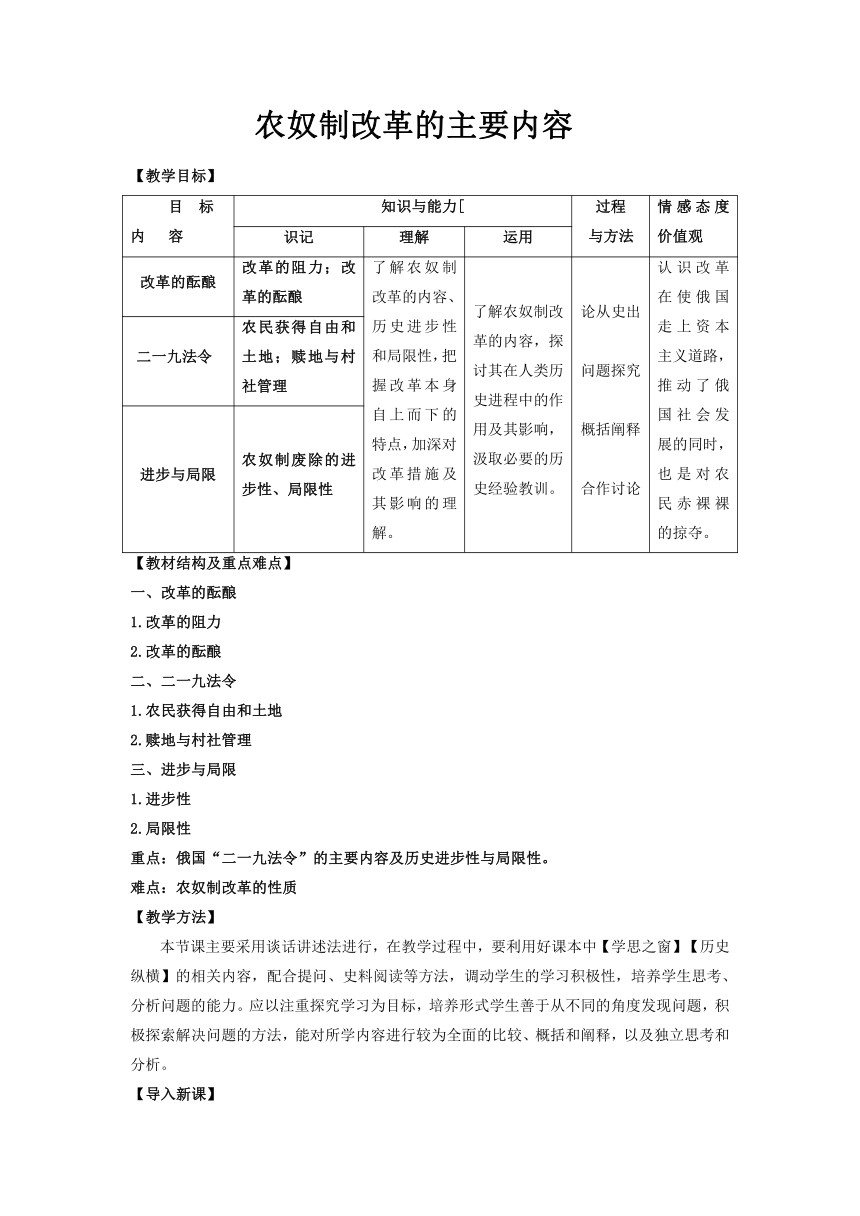

【教学目标】

目

标内

容

知识与能力[

过程与方法

情感态度价值观

识记

理解

运用

改革的酝酿

改革的阻力;改革的酝酿

了解农奴制改革的内容、历史进步性和局限性,把握改革本身自上而下的特点,加深对改革措施及其影响的理解。

了解农奴制改革的内容,探讨其在人类历史进程中的作用及其影响,汲取必要的历史经验教训。

论从史出问题探究概括阐释合作讨论

认识改革在使俄国走上资本主义道路,推动了俄国社会发展的同时,也是对农民赤裸裸的掠夺。

二一九法令

农民获得自由和土地;赎地与村社管理

进步与局限

农奴制废除的进步性、局限性

【教材结构及重点难点】

一、改革的酝酿

1.改革的阻力

2.改革的酝酿

二、二一九法令

1.农民获得自由和土地

2.赎地与村社管理

三、进步与局限

1.进步性

2.局限性

重点:俄国“二一九法令”的主要内容及历史进步性与局限性。

难点:农奴制改革的性质

【教学方法】

本节课主要采用谈话讲述法进行,在教学过程中,要利用好课本中【学思之窗】【历史纵横】的相关内容,配合提问、史料阅读等方法,调动学生的学习积极性,培养学生思考、分析问题的能力。应以注重探究学习为目标,培养形式学生善于从不同的角度发现问题,积极探索解决问题的方法,能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释,以及独立思考和分析。

【导入新课】

1861年的俄国农奴制改革是俄国历史上的一件具有划时代意义的重大事件,它使俄国走上了资本主义道路,改变了俄国的社会性质,使俄国在近代化道路上前进了一大步。就让我们来了解一下俄国1861年农奴制改革的主要内容。由此导入新课。

【讲述内容】

一、改革的酝酿

1.改革的阻力

提问:俄国最终选择了改革方式变革社会的主要原因是什么?(国内政局动荡,国际地位下降,统治危机加深)教师指出:亚历山大二世上台后意识到,只有通过改革,废除农奴制,才能化解日益激化的矛盾,巩固统治,增强国力,重振俄国的大国威望。亚历山大二世进行的1861年改革是由于19世纪中期的俄国农奴制危机对其统治产生了威胁而进行的。

2.改革的酝酿

改革的焦点是什么?(农民如何获得自由和土地)以亚历山大二世以前的多次改革说明改革的艰难性和复杂性。最后教师指出:改革焦点问题是如何化解来自封建地主的阻力。解决地主与农民之间的阶级斗争。亚历山大二世下令成立“农民事务委员会”和“封建地主委员会”组织,负责农奴制改革。当时对农奴制改革有不同意见,有的反对分地给农民,有的主张只允许农民赎一小部分土地。农民则要求从农奴身份下解放出来,而且也要求把地主土地无代价地进行分配,并不断斗争。面对农民运动的强大压力,最后政府否决了解放农奴而不给土地的草案,最终颁布废除农奴制的法案。

二、二一九法令

1.农民获得自由和土地

1861年俄历二月十九日(公历3月3日),亚历山大二世正式签署一系列废除农奴制的法令和宣言,史称“二一九法令”,又称“解放法令”。

提问:法令的主要内容是什么?为什么又称“解放法令”?学生概括:农奴获得人身解放。农民获得份地并因使用份地而须负担的义务,并加强了村社制度加强对农民的管理。

法令规定自颁布时间起,农民获得自由处理个人和家庭事物的人身自由权。此后,地主不得再把农民当作牲口和器物买卖和交换。但是,地主对农民经济以外的强制并未完全消灭。如,根据法令的规定,农民和地主订立赎地契约前,对地主还负有“临时义务”,继续受到地主的奴役和支配。

2.赎地与村社管理

农民在获得人身解放时得到一块份地,但其大小、肥瘠由地主决定;地主利用这些规定,割去农民份地中最肥沃、收益最大的部分。被地主强占的土地,即所谓“割地”,平均占改革前农民份地的18%;在有些地区则达到20~40%。授予农民的份地,在法律上仍是地主的财产,农民只有“永久使用”权,在农民和地主订立赎取份地的契约以前必须对地主尽一定的义务。时限安排上:规定赎买前另设两年的过渡期。内容充分体现了农奴主阶级自上而下的改革方式。改革过程中,让农民高加赎买地主土地,实际上是一场厚颜无耻的掠夺。为了加强对农民的控制,加强村社制度,几个村社组成乡,均隶属地方政府委派的调停吏管理。这样,从前受个别地主支配的农民,现在相当程度是处于地方贵族控制下。

三、进步与局限

1.进步性

提问:农奴制改革的进步性表现在哪些方面?学生思考后,教师指出:具有明显的资产阶级性质,是封建地主主持下的资产阶级性质改革;改革使广大农奴获得人身自由,提高了农民生产积极性,促进了俄国农业经济的发展和有利于工业革命的扩展。是俄国历史的重大转折点。改革使俄国的生产关系一定程度上适应了生产力的发展,实现了生产方式由封建性向资本主义方式的过渡,改革后俄国实现了封建生产方式向资本主义生产方式的过渡转变,为资本主义的发展提供了必需的劳动力、市场和资金。促进了俄国工业资本主义有了迅速发展。作用上广大农奴获得人身自由,利于工业革命的扩展;农民生产积极性提高,促进了俄国农业乃至经济的发展。

2.局限性

提问:农奴制改革的局限性表现在哪些方面?学生思考后,教师指出:“二一九法令”实际上是妥协的产物。这次改革没有改变沙皇专制主义的本质,沙皇只是在形势所逼下作了一些“让步”。农民很大程度上仍被束缚在土地上体现改革的不彻底性,“解放”后的农奴被剥夺得一干二净,呈现出掠夺性;改革远远没有满足农民的要求,而且农民大量的土地和金钱被地主夺去,改革后农民土地比原来还少,无法维持生计,只得重新佃种地主土地,受到更大的盘剥与奴役。改革后,俄国在政治、经济、文化等方面仍保留有大量的封建残余,这使俄国历史日后具有军事封建帝国主义的特点。农奴制的大量残余,使劳动人民受到资本主义和封建残余的双重剥削和压迫,改革后农民土地比原来还少,不足以维持生计,不得不重新再受地主的盘剥和奴役,有很大的欺骗性。因此社会矛盾依然尖锐,农民暴动和起义不断,继续推动俄国历史向前。

【课后研讨】

有人认为俄国农奴制“改革是对农民的诈骗”,你是否同意这种看法?用实例来论证一下你的看法。

思路:如果肯定,可用私有农民改革后生活状况仍然恶劣,引发新的频繁起义;农民赎地的赎金远高于当时的地价以及封建残余严重存在来论证说明即可。如果否定,只有说出正确的理由和史实即可。无论同意与否,只要有充足的史实论证即可。在于培养学生运用正确史料来论证史学观点的能力。

【本课小结】

1861年3月3日,亚历山大二世批准废除农奴制度的法令和宣言。农奴制改革是由农奴主实行的资产阶级改革因为这一天是俄历2月19日,所以历史上把这些法令称为“二一九法令”,又称解放法令。“二一九法令”废除了农奴制,促进了资本主义的发展,使俄国走上了资本主义发展的道路,农奴制改革是俄国历史上的重要转折点。但是,“二一九法令”实际上是一个妥协的产物,存在有明显的局限性。改革很不彻底。是在保护地主阶级利益的条件下对农民的“合法掠夺”。它以牺牲农民利益来发展资本主义,必然给发展中的资本主义带来不良影响。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件