2.3从自由落体到匀变速直线运动课 习题(不含答案 )(2)

文档属性

| 名称 | 2.3从自由落体到匀变速直线运动课 习题(不含答案 )(2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-12-08 08:31:04 | ||

图片预览

文档简介

2.3从自由落体到匀变速直线运动课

习题

学号:_________姓名:______________班级:_____________分数:_____________

一、单项选择题。(6X4分=24分)

1、某质点的位移随时间的变化关系式x=4t-2t2,x与t的单位分别是m和s。则该质点的初速度和加速度分别是(

)

A

4m/s和-2m/s2

B

0和2m/s2

C

4m/s和-4m/s2

D

4m/s和0

2、汽车进行刹车试验,若速率从8

m/s

匀减速至零,须用时间1

s

,按规定速率为8

m/s

的汽车刹车后拖行路程不得越过5.9

m,那么上述刹车试验的拖行路程是否符合规定(

)

A.拖行路程为8

m

,符合规定

B.拖行路程为8

m

,不符合规定

C.拖行路程为4

m

,符合规定

D.拖行路程为4

m

,不符合规定

3、一物从高

h

处自由落下,运动到P点时的时间恰好为总时间的一半,则P点离地高度为(

)

A.

B.

C.

D.

4、物体做匀加速直线运动,已知1秒末速度为6m/s,2秒末速度为8m/s。下列说法中不正确的是(

)

A

初速度为4m/s

B

加速度为2m/s2

C

任意1s内速度变化2m/s

D

第1s内平均速度为6m/s

5、航天飞机着陆时速度很大,可用阻力伞使它减速.假设一架航天飞机在一条笔直的水平跑道上着陆,刚着陆时速度为120

m/s,在着陆时同时打开阻力伞,加上地面的摩擦作用,产生大小为6

m/s2的加速度,则这条跑道的长度至少为( )

A.120

m

B.1

200

m

C.720

m

D.7

200

m

二、双项选择题。(5X6分=30分)

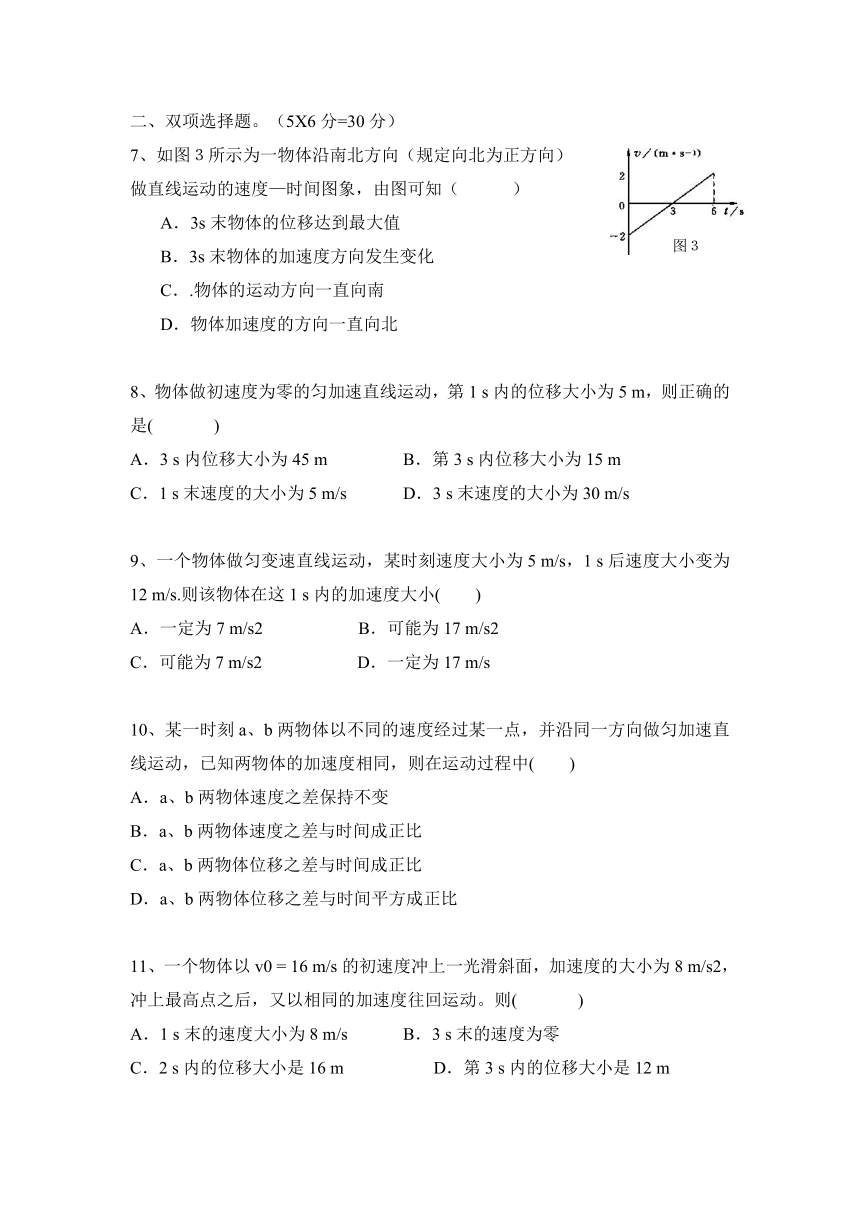

7、如图3所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)

做直线运动的速度—时间图象,由图可知( )

A.3s末物体的位移达到最大值

B.3s末物体的加速度方向发生变化

C..物体的运动方向一直向南

D.物体加速度的方向一直向北

8、物体做初速度为零的匀加速直线运动,第1

s内的位移大小为5

m,则正确的是(

)

A.3

s内位移大小为45

m

B.第3

s内位移大小为15

m

C.1

s末速度的大小为5

m/s

D.3

s末速度的大小为30

m/s

9、一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为5

m/s,1

s后速度大小变为12

m/s.则该物体在这1

s内的加速度大小( )

A.一定为7

m/s2

B.可能为17

m/s2

C.可能为7

m/s2

D.一定为17

m/s

10、某一时刻a、b两物体以不同的速度经过某一点,并沿同一方向做匀加速直线运动,已知两物体的加速度相同,则在运动过程中( )

A.a、b两物体速度之差保持不变

B.a、b两物体速度之差与时间成正比

C.a、b两物体位移之差与时间成正比

D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比

11、一个物体以v0

=

16

m/s的初速度冲上一光滑斜面,加速度的大小为8

m/s2,冲上最高点之后,又以相同的加速度往回运动。则(

)

A.1

s末的速度大小为8

m/s

B.3

s末的速度为零

C.2

s内的位移大小是16

m

D.第3

s内的位移大小是12

m

三、实验题。(12分)

12、某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定了A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图L2-3-5所示.打点计时器每隔0.02

s打一次点.图中每两个相邻的计数点之间还有四个计时点(未画出).

图L2-3-5

试根据以上数据

(1)计算出小车运动的加速度为a=__________m/s2(要求保留两位小数)

(2)计算出打下D点时小车的瞬时速度vD=____________m/s.(要求保留两位小数)

(3)求出打下A点时小车的瞬时速度vA=__________m/s.(要求保留两位小数)

0.80(在0.79~0.81之间均可)

(2)0.56

(3)0.32

四、计算题。(应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)

13、(20分)一辆汽车在平直公路上匀速行驶,速度大小为v0=5m/s,关闭油门后汽车的加速度为a=-0.4m/s2。求:

(1)关闭油门后到汽车位移x=30m所经历的时间t1

(2)汽车关闭油门后t2=20s内滑行的距离

14、(14分)一辆汽车正以v0=30m/s的速度在平直路面上行驶,驾驶员突然发现正前方约50m处有一个障碍物,立即以大小为8m/s2的加速度刹车。为了研究汽车经过2s是否撞上障碍物,甲、乙两位同学根据已知条件作出以下判断:

甲同学认为汽车已撞上障碍物,理由是:

在2s时间内汽车通过的位移

乙同学也认为汽车已撞上障碍物,理由是:

在2s时间内汽车通过的位移

问:以上两位同学的判断是否正确?如果不正确,请指出错误的原因,并作出正确的解答。

图3

习题

学号:_________姓名:______________班级:_____________分数:_____________

一、单项选择题。(6X4分=24分)

1、某质点的位移随时间的变化关系式x=4t-2t2,x与t的单位分别是m和s。则该质点的初速度和加速度分别是(

)

A

4m/s和-2m/s2

B

0和2m/s2

C

4m/s和-4m/s2

D

4m/s和0

2、汽车进行刹车试验,若速率从8

m/s

匀减速至零,须用时间1

s

,按规定速率为8

m/s

的汽车刹车后拖行路程不得越过5.9

m,那么上述刹车试验的拖行路程是否符合规定(

)

A.拖行路程为8

m

,符合规定

B.拖行路程为8

m

,不符合规定

C.拖行路程为4

m

,符合规定

D.拖行路程为4

m

,不符合规定

3、一物从高

h

处自由落下,运动到P点时的时间恰好为总时间的一半,则P点离地高度为(

)

A.

B.

C.

D.

4、物体做匀加速直线运动,已知1秒末速度为6m/s,2秒末速度为8m/s。下列说法中不正确的是(

)

A

初速度为4m/s

B

加速度为2m/s2

C

任意1s内速度变化2m/s

D

第1s内平均速度为6m/s

5、航天飞机着陆时速度很大,可用阻力伞使它减速.假设一架航天飞机在一条笔直的水平跑道上着陆,刚着陆时速度为120

m/s,在着陆时同时打开阻力伞,加上地面的摩擦作用,产生大小为6

m/s2的加速度,则这条跑道的长度至少为( )

A.120

m

B.1

200

m

C.720

m

D.7

200

m

二、双项选择题。(5X6分=30分)

7、如图3所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)

做直线运动的速度—时间图象,由图可知( )

A.3s末物体的位移达到最大值

B.3s末物体的加速度方向发生变化

C..物体的运动方向一直向南

D.物体加速度的方向一直向北

8、物体做初速度为零的匀加速直线运动,第1

s内的位移大小为5

m,则正确的是(

)

A.3

s内位移大小为45

m

B.第3

s内位移大小为15

m

C.1

s末速度的大小为5

m/s

D.3

s末速度的大小为30

m/s

9、一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为5

m/s,1

s后速度大小变为12

m/s.则该物体在这1

s内的加速度大小( )

A.一定为7

m/s2

B.可能为17

m/s2

C.可能为7

m/s2

D.一定为17

m/s

10、某一时刻a、b两物体以不同的速度经过某一点,并沿同一方向做匀加速直线运动,已知两物体的加速度相同,则在运动过程中( )

A.a、b两物体速度之差保持不变

B.a、b两物体速度之差与时间成正比

C.a、b两物体位移之差与时间成正比

D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比

11、一个物体以v0

=

16

m/s的初速度冲上一光滑斜面,加速度的大小为8

m/s2,冲上最高点之后,又以相同的加速度往回运动。则(

)

A.1

s末的速度大小为8

m/s

B.3

s末的速度为零

C.2

s内的位移大小是16

m

D.第3

s内的位移大小是12

m

三、实验题。(12分)

12、某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定了A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图L2-3-5所示.打点计时器每隔0.02

s打一次点.图中每两个相邻的计数点之间还有四个计时点(未画出).

图L2-3-5

试根据以上数据

(1)计算出小车运动的加速度为a=__________m/s2(要求保留两位小数)

(2)计算出打下D点时小车的瞬时速度vD=____________m/s.(要求保留两位小数)

(3)求出打下A点时小车的瞬时速度vA=__________m/s.(要求保留两位小数)

0.80(在0.79~0.81之间均可)

(2)0.56

(3)0.32

四、计算题。(应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)

13、(20分)一辆汽车在平直公路上匀速行驶,速度大小为v0=5m/s,关闭油门后汽车的加速度为a=-0.4m/s2。求:

(1)关闭油门后到汽车位移x=30m所经历的时间t1

(2)汽车关闭油门后t2=20s内滑行的距离

14、(14分)一辆汽车正以v0=30m/s的速度在平直路面上行驶,驾驶员突然发现正前方约50m处有一个障碍物,立即以大小为8m/s2的加速度刹车。为了研究汽车经过2s是否撞上障碍物,甲、乙两位同学根据已知条件作出以下判断:

甲同学认为汽车已撞上障碍物,理由是:

在2s时间内汽车通过的位移

乙同学也认为汽车已撞上障碍物,理由是:

在2s时间内汽车通过的位移

问:以上两位同学的判断是否正确?如果不正确,请指出错误的原因,并作出正确的解答。

图3

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 第一节 认识运动

- 第二节 时间 位移

- 第三节 记录物体的运动信息

- 第四节 物体运动的速度

- 第五节 速度变化的快慢 加速度

- 第六节 用图象描述直线运动

- 第二章 探究匀变速直线运动规律

- 第一节 探究自由落体运动

- 第二节 自由落体运动规律

- 第三节 从自由落体到匀变速直线运动

- 第四节 匀变速直线运动与汽车行驶安全

- 第三章 研究物体间的相互作用

- 第一节 探究形变与弹力的关系

- 第二节 研究摩擦力

- 第三节 力的等效和替代

- 第四节 力的合成与分解

- 第五节 共点力的平衡条件

- 第六节 作用力与反作用力

- 第四章 力与运动

- 第一节 伽利略的理想实验与牛顿第一定律

- 第二节 影响加速度的因素

- 第三节 探究物体运动与受力的关系

- 第四节 牛顿第二定律

- 第五节 牛顿第二定律的应用

- 第六节 超重和失重

- 第七节 力学单位