3.4力的合成与分解 教案 (2)表格式

文档属性

| 名称 | 3.4力的合成与分解 教案 (2)表格式 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 101.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-12-08 10:55:59 | ||

图片预览

文档简介

3.4力的合成与分解

教案

【教学目标】

1.知识与技能

(1)理解力的平行四边形定则;

(2)掌握合力的计算;

(3)认识力的分解有多种不同的分解方法,并能根据具体的情况运用力的平行四边形定则计算分力;

2.过程与方法

经历定则的具体应用过程,理解力的合成与分解的方法;

3.情感态度与价值观

培养学生透过现象看本质,独立思考的习惯。

【教学重点】

用力的平行四边形法则分析几个重点类型的受力。

【教学难点】

力的分解。

【教学用具】

多媒体课件,橡皮筋,直角木支架,塑料垫板,小车

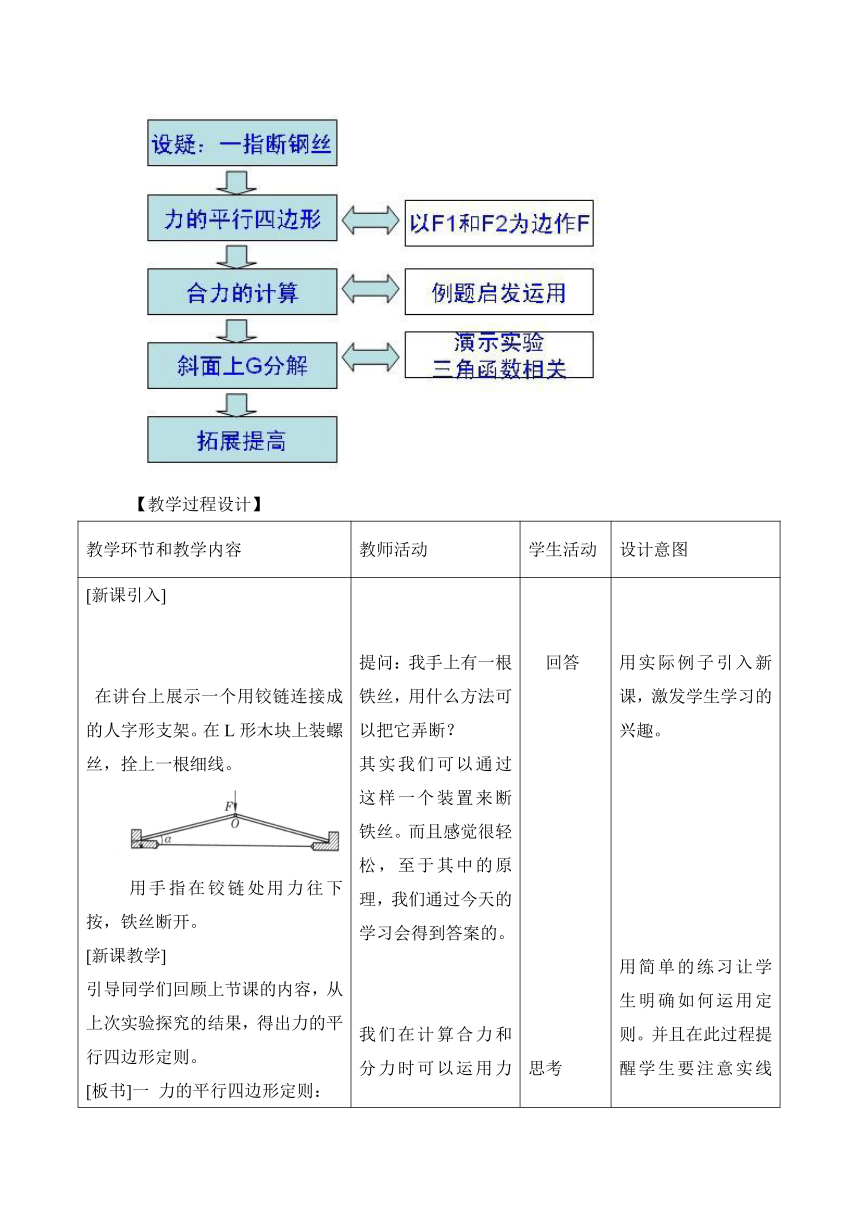

【教学流程图】

【教学过程设计】

教学环节和教学内容

教师活动

学生活动

设计意图

[新课引入]

在讲台上展示一个用铰链连接成的人字形支架。在L形木块上装螺丝,拴上一根细线。

用手指在铰链处用力往下按,铁丝断开。[新课教学]引导同学们回顾上节课的内容,从上次实验探究的结果,得出力的平行四边形定则。[板书]一

力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。叫学生完成学案上的例题。物体受到两个力F1,F2的作用,F1=30N。方向水平向左,F2=40N,方向竖直向下。求这两个力的合力F。在多媒体上投影出作图过程:结合例题让学生讨论:如果物体受到多个力的作用,如何求出这些力的合力?力的合成结果是否是唯一的?

分力的计算在刚才思考题的基础上引出另一个问题:如何分解一个力?是否也是唯一的?多媒体演示:演示:小车放上垫板产生“效果”在黑板上画出G的分解图分解的时候提醒学生注意实线虚线的使用。引导学生回顾初中三角函数内容,在学案上完成相关训练。[板书]:G1=Gsina

G2=cosa[拓展提高]质量为m=1kg的物体受到拉力F=6N,拉力与水平方向成300。物体此时保持静止。求:物体受到支持力大小。(g=10m/s2)

提问:我手上有一根铁丝,用什么方法可以把它弄断?其实我们可以通过这样一个装置来断铁丝。而且感觉很轻松,至于其中的原理,我们通过今天的学习会得到答案的。我们在计算合力和分力时可以运用力的平行四边形定则,大家一起完成学案上的练习。把F1和F2的合力画出来

F1

F2

学了该定则,我们可以用它解决实际问题讲述:在用图示法时注意要先设出标度。提问:大家除了通过测量对角线的长度求F的大小,还有没有其他方法?什么方法?讲述:很多时候我们会遇到特殊角,那么我们可以结合已知量通过数学关系求解合力或分力讲述:我们可以围绕一条对角线作出各种类型的平行四边形,所以涉及到力的分解,可以有多种选择。在实际生活中,很多时候我们会根据作用效果来适当分解力。问:小车放上垫板而且有橡皮筋拉着。那么,小车对斜面和橡皮筋产生了哪些效果?原因是什么?哪个力产生了这些效果?讲述:我们可以沿着产生效果的两个方向来分解重力。大家在学案上画出分解后出现的平行四边形。问:现在我们只知道“对角线”大小,如何求出两条边G1和G2?现在我们来看另外一种情况,遇到这样的外力F,我们怎么处理?

回答思考在学案上作图,求解回答:有用勾股定理求斜边回答:多作几个平行四边形思考,回答,发表看法

猜想沿斜面向下和垂直线面方向分解G思考尝试动手分解F

用实际例子引入新课,激发学生学习的兴趣。用简单的练习让学生明确如何运用定则。并且在此过程提醒学生要注意实线虚线等要求,养成严谨规范的作图习惯。利用特殊直角这个特殊角度,让学生自然而然想到“勾股定理”,最终直接将数学与物理问题联系在一起解决问题拓展学生思维,加深理解。利用动画演示,直接生动培养观察和表述能力回顾初中知识,帮助解决问题在不同的物理情境下分解力

板书设计第四节

力的合成与分解一

力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。二

力的合成(投影出作图过程)

三

力的分解

G1=Gsina=200x10xsin300N

=1000N

G2=cosa=200x10xcos300N

=1732N

教案

【教学目标】

1.知识与技能

(1)理解力的平行四边形定则;

(2)掌握合力的计算;

(3)认识力的分解有多种不同的分解方法,并能根据具体的情况运用力的平行四边形定则计算分力;

2.过程与方法

经历定则的具体应用过程,理解力的合成与分解的方法;

3.情感态度与价值观

培养学生透过现象看本质,独立思考的习惯。

【教学重点】

用力的平行四边形法则分析几个重点类型的受力。

【教学难点】

力的分解。

【教学用具】

多媒体课件,橡皮筋,直角木支架,塑料垫板,小车

【教学流程图】

【教学过程设计】

教学环节和教学内容

教师活动

学生活动

设计意图

[新课引入]

在讲台上展示一个用铰链连接成的人字形支架。在L形木块上装螺丝,拴上一根细线。

用手指在铰链处用力往下按,铁丝断开。[新课教学]引导同学们回顾上节课的内容,从上次实验探究的结果,得出力的平行四边形定则。[板书]一

力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。叫学生完成学案上的例题。物体受到两个力F1,F2的作用,F1=30N。方向水平向左,F2=40N,方向竖直向下。求这两个力的合力F。在多媒体上投影出作图过程:结合例题让学生讨论:如果物体受到多个力的作用,如何求出这些力的合力?力的合成结果是否是唯一的?

分力的计算在刚才思考题的基础上引出另一个问题:如何分解一个力?是否也是唯一的?多媒体演示:演示:小车放上垫板产生“效果”在黑板上画出G的分解图分解的时候提醒学生注意实线虚线的使用。引导学生回顾初中三角函数内容,在学案上完成相关训练。[板书]:G1=Gsina

G2=cosa[拓展提高]质量为m=1kg的物体受到拉力F=6N,拉力与水平方向成300。物体此时保持静止。求:物体受到支持力大小。(g=10m/s2)

提问:我手上有一根铁丝,用什么方法可以把它弄断?其实我们可以通过这样一个装置来断铁丝。而且感觉很轻松,至于其中的原理,我们通过今天的学习会得到答案的。我们在计算合力和分力时可以运用力的平行四边形定则,大家一起完成学案上的练习。把F1和F2的合力画出来

F1

F2

学了该定则,我们可以用它解决实际问题讲述:在用图示法时注意要先设出标度。提问:大家除了通过测量对角线的长度求F的大小,还有没有其他方法?什么方法?讲述:很多时候我们会遇到特殊角,那么我们可以结合已知量通过数学关系求解合力或分力讲述:我们可以围绕一条对角线作出各种类型的平行四边形,所以涉及到力的分解,可以有多种选择。在实际生活中,很多时候我们会根据作用效果来适当分解力。问:小车放上垫板而且有橡皮筋拉着。那么,小车对斜面和橡皮筋产生了哪些效果?原因是什么?哪个力产生了这些效果?讲述:我们可以沿着产生效果的两个方向来分解重力。大家在学案上画出分解后出现的平行四边形。问:现在我们只知道“对角线”大小,如何求出两条边G1和G2?现在我们来看另外一种情况,遇到这样的外力F,我们怎么处理?

回答思考在学案上作图,求解回答:有用勾股定理求斜边回答:多作几个平行四边形思考,回答,发表看法

猜想沿斜面向下和垂直线面方向分解G思考尝试动手分解F

用实际例子引入新课,激发学生学习的兴趣。用简单的练习让学生明确如何运用定则。并且在此过程提醒学生要注意实线虚线等要求,养成严谨规范的作图习惯。利用特殊直角这个特殊角度,让学生自然而然想到“勾股定理”,最终直接将数学与物理问题联系在一起解决问题拓展学生思维,加深理解。利用动画演示,直接生动培养观察和表述能力回顾初中知识,帮助解决问题在不同的物理情境下分解力

板书设计第四节

力的合成与分解一

力的平行四边形定则:如果用表示两个共点力的线段为邻边作一个平行四边形,则这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。二

力的合成(投影出作图过程)

三

力的分解

G1=Gsina=200x10xsin300N

=1000N

G2=cosa=200x10xcos300N

=1732N

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 第一节 认识运动

- 第二节 时间 位移

- 第三节 记录物体的运动信息

- 第四节 物体运动的速度

- 第五节 速度变化的快慢 加速度

- 第六节 用图象描述直线运动

- 第二章 探究匀变速直线运动规律

- 第一节 探究自由落体运动

- 第二节 自由落体运动规律

- 第三节 从自由落体到匀变速直线运动

- 第四节 匀变速直线运动与汽车行驶安全

- 第三章 研究物体间的相互作用

- 第一节 探究形变与弹力的关系

- 第二节 研究摩擦力

- 第三节 力的等效和替代

- 第四节 力的合成与分解

- 第五节 共点力的平衡条件

- 第六节 作用力与反作用力

- 第四章 力与运动

- 第一节 伽利略的理想实验与牛顿第一定律

- 第二节 影响加速度的因素

- 第三节 探究物体运动与受力的关系

- 第四节 牛顿第二定律

- 第五节 牛顿第二定律的应用

- 第六节 超重和失重

- 第七节 力学单位