内蒙古鄂温克旗伊敏河镇第二学校人教版八年级上册历史教案:第11课 北伐战争

文档属性

| 名称 | 内蒙古鄂温克旗伊敏河镇第二学校人教版八年级上册历史教案:第11课 北伐战争 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-07 08:14:47 | ||

图片预览

文档简介

第11课

北伐战争

重点和难点

本课主要介绍的是国民革命运动的高潮——北伐战争。讲述了黄埔军校的建立、北伐战争的胜利进军和失败、南京国民政府的建立等问题。

本课重点是北伐战争的胜利进军。国共两党第一次合作实现后,为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,1926年,国民政府决定出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚、孙传芳、张作霖三个军阀。经过半年的斗争,进行了诸如汀泗桥战役、贺胜桥战役、武昌战役等一系列战役,北伐军从长江流域打到珠江流域。1927年初,国民政府从广州迁到武汉,武汉一时成为全国革命的中心。

本课的难点是北伐战争胜利进军的原因。在帝国主义和封建军阀的反动统治下,北伐能够取得巨大的胜利,其原因需要从北伐的方针、工农群众的大力支持,以及广大北伐将士的英勇作战、共产党员的先锋模范作用等几方面去分析,层次较多,因而具有一定难度。

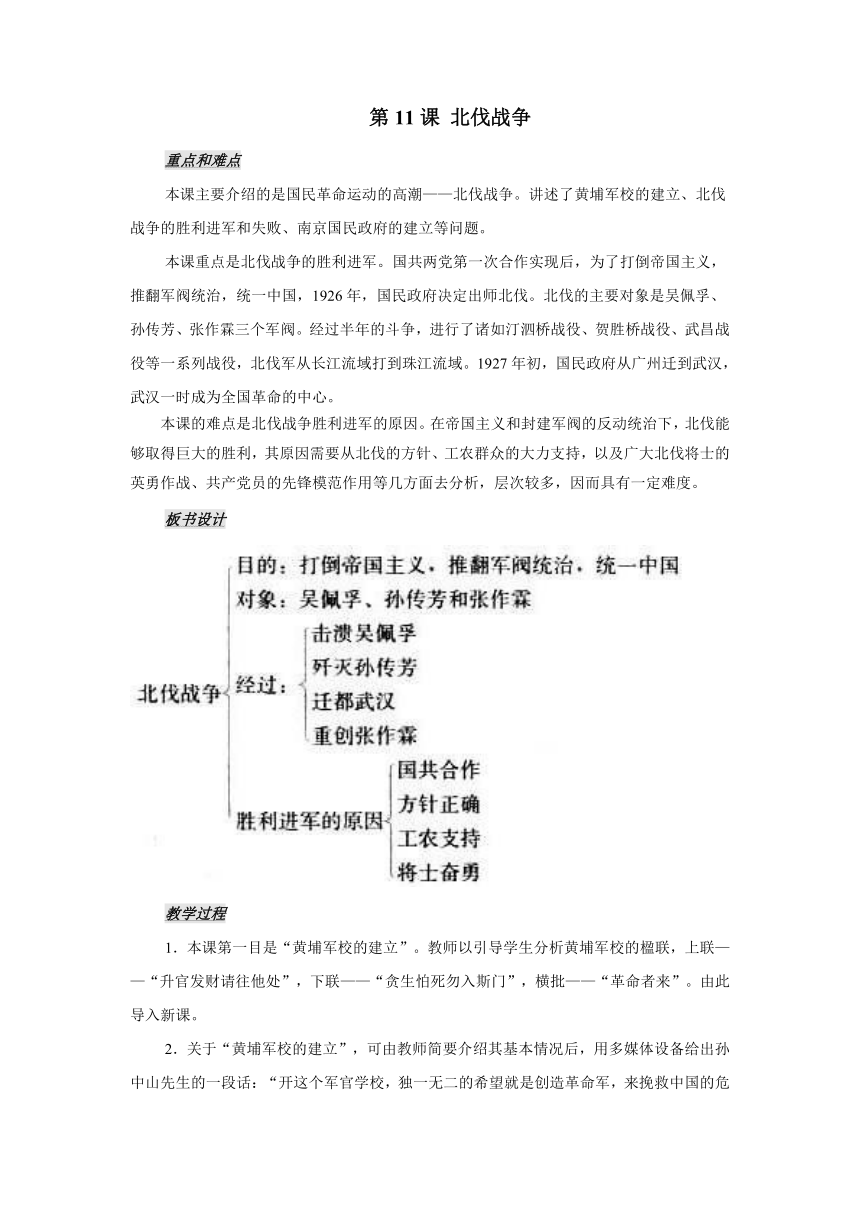

板书设计

教学过程

1.本课第一目是“黄埔军校的建立”。教师以引导学生分析黄埔军校的楹联,上联——“升官发财请往他处”,下联——“贪生怕死勿入斯门”,横批——“革命者来”。由此导入新课。

2.关于“黄埔军校的建立”,可由教师简要介绍其基本情况后,用多媒体设备给出孙中山先生的一段话:“开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!”请学生结合材料和课文内容动脑筋想一想:孙中山为什么要创办黄埔军校?学生回答后教师以进行如下归纳:孙中山认识到过去自己进行的不懈的革命过程中,所依靠的对象只是会党、新军、各派军阀等,始终没有自己的革命军队,这是革命失败的原因之一,所以他希望通过黄埔军校创造革命军,挽救中国的危亡。

3.关于“北伐的目的”,可由教师结合前文内容作一个简单交代,指出是为了“推翻帝国主义支持的北洋军阀统治,统一全国”

即可。

4.关于“北伐的对象”,在指导学生阅读课文和课本上的《北伐战争形势示意图》基础上,教师用多媒体设备展示《军阀吴、孙、张的实力》表,结合表格内容指出,吴佩孚、孙传芳、张作霖三派军阀是帝国主义在华势力和中国封建统治的代表,他们拥兵自重,统治着中国大部分富庶的地区,因此是首当其冲要消灭的对象。

军阀吴、孙、张的实力

军阀

控制地区

兵力

吴佩孚

湖南、湖北、河南和直隶的一部

20万

孙传芳

江苏、江西、安徽、浙江、福建

20万

张作霖

黑龙江、吉林、辽宁、热河、山东、察哈尔和直隶

35万

5.关于“北伐战争的胜利进军”,教师以用多媒体设备给出《北伐战争形势示意图》,用动态的方式逐一展示北伐军的作战方针、进军路线和重要战役地点等。在此过程中教师以适当补充、渲染有关汀泗桥、贺胜桥战役的情况,以加深学生对叶挺独立团英勇善战的印象。对武昌战役前独立团一营战士的请战情况,可以组织学生分角色有感情地朗读,一方面加深学生对共产党员先锋模范作用的印象,另一方面发挥历史课堂的情感教育的功能,激发学生的爱国主义热情。(有条件的地方,可以再搜集材料,进行适当的补充,在教师的指导下,组织学生自编、自导、自演关于“武昌战役前夕”乃至“北伐战争”

的历史短剧,加深学生对此段历史的理解,提高学生历史知识的运用能力和表达交流能力。)

6.关于“北伐战争胜利进军的原因”,教师用多媒体设备提供给学生北伐战争期间工农运动发展的相关材料若干,然后组织学生结合材料和课文内容进行讨论。在学生发言的基础上,教师归纳指出,北伐战争胜利的原因主要有以下几个方面:第一,北伐军作战方针的正确;第二,国共两党的齐心协力;第三,广大北伐军官兵的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用;第四,共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。

7.关于“国民革命的失败”,教师以用多媒体展示有关“陈独秀的右倾投降主义”的材料、图片《被关押的共产党员和革命群众》和图片《国民党屠杀革命志士》,然后指导学生阅读课文内容,在了解国民革命失败的简单情况后,组织学生讨论:你认为国民革命失败的主要原因有哪些?(指导学生从敌我两个方面去分析其主观原因和客观原因,引导学生结合史实用阶级分析的方法思考中国革命的重大问题,进而认识到,革命的领导权是关系成败的关键)在此基础上,教师进一步设问:北伐战争取得巨大胜利,基本打垮了北洋军阀,但为什么说国民革命失败了呢?这是因为革命阵营内蒋介石、汪精卫等国民党右派的背叛,出现了反共反人民的南京国民政府。旧军阀被打垮了,又出现了以蒋介石为代表的新军阀。新军阀是帝国主义和大地主、大资产阶级的代表者。中国人民反帝反封建的民主革命任务没有完成,半殖民地半封建的社会性质没有改变。

8.关于“南京国民政府的建立”,可以指导学生阅读课文了解并掌握其性质等。指出,蒋介石建立南京国民政府之后,中国大地上存在着三个对抗的政权——北京的北洋军阀政府、武汉国民政府、南京国民政府。交代一下南京国民政府在抗战前后曾经迁都的情况,直到1949年解放战争中南京被人民解放军占领,国民政府被推翻。

北伐战争

重点和难点

本课主要介绍的是国民革命运动的高潮——北伐战争。讲述了黄埔军校的建立、北伐战争的胜利进军和失败、南京国民政府的建立等问题。

本课重点是北伐战争的胜利进军。国共两党第一次合作实现后,为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,1926年,国民政府决定出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚、孙传芳、张作霖三个军阀。经过半年的斗争,进行了诸如汀泗桥战役、贺胜桥战役、武昌战役等一系列战役,北伐军从长江流域打到珠江流域。1927年初,国民政府从广州迁到武汉,武汉一时成为全国革命的中心。

本课的难点是北伐战争胜利进军的原因。在帝国主义和封建军阀的反动统治下,北伐能够取得巨大的胜利,其原因需要从北伐的方针、工农群众的大力支持,以及广大北伐将士的英勇作战、共产党员的先锋模范作用等几方面去分析,层次较多,因而具有一定难度。

板书设计

教学过程

1.本课第一目是“黄埔军校的建立”。教师以引导学生分析黄埔军校的楹联,上联——“升官发财请往他处”,下联——“贪生怕死勿入斯门”,横批——“革命者来”。由此导入新课。

2.关于“黄埔军校的建立”,可由教师简要介绍其基本情况后,用多媒体设备给出孙中山先生的一段话:“开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!”请学生结合材料和课文内容动脑筋想一想:孙中山为什么要创办黄埔军校?学生回答后教师以进行如下归纳:孙中山认识到过去自己进行的不懈的革命过程中,所依靠的对象只是会党、新军、各派军阀等,始终没有自己的革命军队,这是革命失败的原因之一,所以他希望通过黄埔军校创造革命军,挽救中国的危亡。

3.关于“北伐的目的”,可由教师结合前文内容作一个简单交代,指出是为了“推翻帝国主义支持的北洋军阀统治,统一全国”

即可。

4.关于“北伐的对象”,在指导学生阅读课文和课本上的《北伐战争形势示意图》基础上,教师用多媒体设备展示《军阀吴、孙、张的实力》表,结合表格内容指出,吴佩孚、孙传芳、张作霖三派军阀是帝国主义在华势力和中国封建统治的代表,他们拥兵自重,统治着中国大部分富庶的地区,因此是首当其冲要消灭的对象。

军阀吴、孙、张的实力

军阀

控制地区

兵力

吴佩孚

湖南、湖北、河南和直隶的一部

20万

孙传芳

江苏、江西、安徽、浙江、福建

20万

张作霖

黑龙江、吉林、辽宁、热河、山东、察哈尔和直隶

35万

5.关于“北伐战争的胜利进军”,教师以用多媒体设备给出《北伐战争形势示意图》,用动态的方式逐一展示北伐军的作战方针、进军路线和重要战役地点等。在此过程中教师以适当补充、渲染有关汀泗桥、贺胜桥战役的情况,以加深学生对叶挺独立团英勇善战的印象。对武昌战役前独立团一营战士的请战情况,可以组织学生分角色有感情地朗读,一方面加深学生对共产党员先锋模范作用的印象,另一方面发挥历史课堂的情感教育的功能,激发学生的爱国主义热情。(有条件的地方,可以再搜集材料,进行适当的补充,在教师的指导下,组织学生自编、自导、自演关于“武昌战役前夕”乃至“北伐战争”

的历史短剧,加深学生对此段历史的理解,提高学生历史知识的运用能力和表达交流能力。)

6.关于“北伐战争胜利进军的原因”,教师用多媒体设备提供给学生北伐战争期间工农运动发展的相关材料若干,然后组织学生结合材料和课文内容进行讨论。在学生发言的基础上,教师归纳指出,北伐战争胜利的原因主要有以下几个方面:第一,北伐军作战方针的正确;第二,国共两党的齐心协力;第三,广大北伐军官兵的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用;第四,共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。

7.关于“国民革命的失败”,教师以用多媒体展示有关“陈独秀的右倾投降主义”的材料、图片《被关押的共产党员和革命群众》和图片《国民党屠杀革命志士》,然后指导学生阅读课文内容,在了解国民革命失败的简单情况后,组织学生讨论:你认为国民革命失败的主要原因有哪些?(指导学生从敌我两个方面去分析其主观原因和客观原因,引导学生结合史实用阶级分析的方法思考中国革命的重大问题,进而认识到,革命的领导权是关系成败的关键)在此基础上,教师进一步设问:北伐战争取得巨大胜利,基本打垮了北洋军阀,但为什么说国民革命失败了呢?这是因为革命阵营内蒋介石、汪精卫等国民党右派的背叛,出现了反共反人民的南京国民政府。旧军阀被打垮了,又出现了以蒋介石为代表的新军阀。新军阀是帝国主义和大地主、大资产阶级的代表者。中国人民反帝反封建的民主革命任务没有完成,半殖民地半封建的社会性质没有改变。

8.关于“南京国民政府的建立”,可以指导学生阅读课文了解并掌握其性质等。指出,蒋介石建立南京国民政府之后,中国大地上存在着三个对抗的政权——北京的北洋军阀政府、武汉国民政府、南京国民政府。交代一下南京国民政府在抗战前后曾经迁都的情况,直到1949年解放战争中南京被人民解放军占领,国民政府被推翻。

同课章节目录

- 第一单元 侵略与反抗

- 1 鸦片战争

- 2 第二次鸦片战争期间列强侵华罪行

- 3 收复新疆

- 4 甲午中日战争

- 5 八国联军侵华战争

- 活动课一 模拟时事报道──侵略与反抗

- 第二单元 近代化的探索

- 6 洋务运动

- 7 戊戌变法

- 8 辛亥革命

- 9 新文化运动

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 10 五四爱国运动和中国共产党的成立

- 11 北伐战争

- 12 星星之火,可以燎原

- 13 红军不怕远征难

- 活动课二 模拟导游──重走长征路

- 第四单元 中华民族的抗日战争

- 14 难忘九一八

- 15 “宁为战死鬼,不作亡国奴”

- 16 血肉筑长城

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 17 内战烽火

- 18 战略大决战

- 第六单元 经济和社会生活

- 19 中国近代民族工业的发展

- 20 社会生活的变化

- 第七单元 科学和社会生活

- 21 科学技术与思想文化(一)

- 22 科学技术与思想文化(二)