3.1 1929~1933年资本主义经济危机 教案

文档属性

| 名称 | 3.1 1929~1933年资本主义经济危机 教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 59.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-07 19:43:36 | ||

图片预览

文档简介

1929-1933年资本主义经济危机

教学目的

1.知识方面:通过本节内容的教学,使学生了解、掌握:1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因和特点;罗斯福新政的内容、特点和作用。

2.能力方面:(1)通过分析罗斯福新政的内容以及对社会生产力恢复的促进作用,培养学生认识、评价历史事件的能力。(2)运用政治课所学知识来分析本课经济危机爆发的根本原因和直接原因,培养学生政史综合能力。

3.思想认识方面:(1)通过对经济危机爆发原因的分析,使学生认识到发生经济危机的根源是资本主义社会的基本矛盾。(2)通过罗斯福新政的教学,使学生认识到新政是以维护资本主义制度为前提的,尽管新政强化了国家对经济的干预和指导,并在一定程度上对资本主义生产关系进行了调整和改革,但它不能从根本上消除经济危机。

教学重点、难点

重点:

1929~1933年资本主义世界经济危机的原因和特点;罗斯福新政的内容和影响。

难点:罗斯福新政的内容。

教法:材料研读法、问题分析法、讨论法。

教具准备

有关经济危机以及罗斯福新政的录像、图片。

教学过程

【导入新课】

首先请同学们阅读下面的材料。(投影材料)

材料一:到1929年,在美国占人口14%的富人的收入几乎占了全部国民收入的2/3,而全年收入大约在2000美元左右的贫困户占家庭总数的60%,他们的总收入在国民总收入中不足22%,还有21%的家庭年收入不到1000美元。

材料二:1920~1929年,美国工人的工资增长2%,而工厂中生产率却增长55%。农业工人的工资还不到非农业工人的40%。

根据材料,请回答:

1.材料一说明了什么问题?

2.根据材料一和材料二,请你推测到1929年资本主义社会经济状况如何?

20年代美国经济发展的本身就潜伏着严重的危机。首先,这种发展的基础极不稳定,国民收入分配严重不均,贫富差距越来越大,继而限制了社会实际消费能力的增长,造成市场的相对狭小。其次,资本主义生产的盲目扩大与人民消费水平的相对缩小之间的矛盾越来越突出。一方面生产迅速发展,工厂中生产出的商品越来越多,而另一方面广大人民却日益贫困,购买力越来越低。当商品投入市场时,消费者无力购买,就会发生销售危机,或者说“生产过剩”的危机。当然不是生产真正过剩了,而是受到缩小的消费市场的制约所形成的生产过剩。于是到1929年就会出现这样一种奇怪的现象:一方面是商品堆积如山、琳琅满目却无人问津,而另一方面是大量人囊中羞涩买不起、饥寒交迫、衣食无着。这样经济危机爆发了,这就是我们这节课要讲述的1929~1933年资本主义经济危机。

1929~1933年经济危机是资本主义有史以来最严重的一场经济危机,在这场“大恐慌”中,整个资本主义世界如同遭水淹的蚁穴,没有一个地方是安全的。过去一向趾高气扬的资本家们被经济危机打得失魂落魄,他们迫切希望“救世主”或者什么“英雄”来挽救他们的财富。那么这场如猛兽般凶猛的经济危机爆发的原因是什么,有何特点,被称为“经济危机救世主”的罗斯福到底采取了什么灵丹妙药来医治、挽救被经济危机打得摇摇欲坠的美国呢?这就是我们这节课要探寻的主要问题。(板书课题)

【讲述新课】

一、1929~1933年资本主义世界经济危机(板书)

1.经济危机中,受害最深的是广大人民群众

提问:请同学们根据教材和你所了解的有关经济危机方面的知识来讲述经济危机时期广大人民群众的悲惨生活,可以简单概述,也可以以故事的形式具体描述。请同学们看一段英文资料:

I

know

3

trades.I

speak

3

languages.Fought

for

3

years.Have

3

children.And

no

work

for

3

months.But

only

want

one

job.

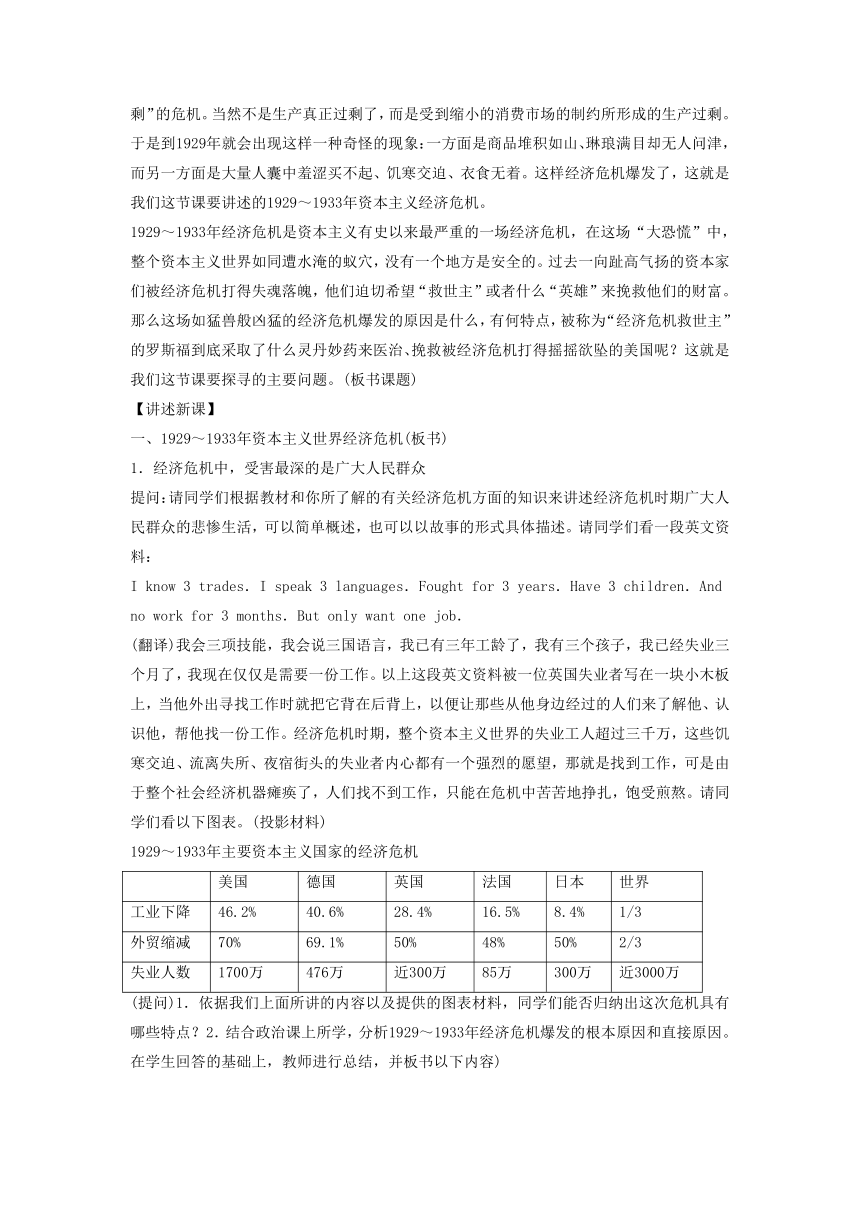

(翻译)我会三项技能,我会说三国语言,我已有三年工龄了,我有三个孩子,我已经失业三个月了,我现在仅仅是需要一份工作。以上这段英文资料被一位英国失业者写在一块小木板上,当他外出寻找工作时就把它背在后背上,以便让那些从他身边经过的人们来了解他、认识他,帮他找一份工作。经济危机时期,整个资本主义世界的失业工人超过三千万,这些饥寒交迫、流离失所、夜宿街头的失业者内心都有一个强烈的愿望,那就是找到工作,可是由于整个社会经济机器瘫痪了,人们找不到工作,只能在危机中苦苦地挣扎,饱受煎熬。请同学们看以下图表。(投影材料)

1929~1933年主要资本主义国家的经济危机

美国

德国

英国

法国

日本

世界

工业下降

46.2%

40.6%

28.4%

16.5%

8.4%

1/3

外贸缩减

70%

69.1%

50%

48%

50%

2/3

失业人数

1700万

476万

近300万

85万

300万

近3000万

(提问)1.依据我们上面所讲的内容以及提供的图表材料,同学们能否归纳出这次危机具有哪些特点?2.结合政治课上所学,分析1929~1933年经济危机爆发的根本原因和直接原因。在学生回答的基础上,教师进行总结,并板书以下内容)

(板书完以上内容后,提问)刚才我们分析了经济危机的特点以及危机爆发的根本原因和直接原因。请同学们思考:假如你当选为美国总统,面对危机,你需要解决的问题或者矛盾有哪些?你会采取什么样的措施去解决?

(以上问题,学生自由发言,老师不置可否。在学生自由发言的基础上,老师引入第二个问题的讲述)刚才同学们谈了自己的措施,下面我们来看看美国总统罗斯福是怎样对付经济危机的。

二、罗斯福新政(板书)

(结合教材42页罗斯福的演讲照片来讲述)1932年,美国总统选举年,被经济危机折磨得惶惶不可终日的美国人民在绝望和茫然之中,找到了一位给他们希望的人物,他就是富兰克林 罗斯福。罗斯福向选民许诺实施“新政”,正是这个“新”字抓住了选民的心,选民们从罗斯福的竞选活动中,发现这是个可以亲近的甚至是可以信任的新派人物。这个坐在轮椅上、双腿残废、头脑发达的人物,以压倒性的胜利,被推选出来收拾残局,富兰克林 罗斯福临危受命,入主白宫。

1933年3月,罗斯福在春寒料峭的气候下发表了“无所畏惧”的就职演说。他对美国人民说“我们惟一值得恐惧的是恐惧本身”,他接过前任总统胡佛留下的烂摊子,无所畏惧地开始了“新政”。可是历史事实却是这样,罗斯福并不是在清一色的喝彩声中推行他的“新政”,他每开出一味新政药方后,就遭到来自于各方面人的反对、责备,甚至是咒骂。那么为什么会是这样呢?是罗斯福的新政实施得不对呢,还是罗斯福受到了冤枉呢?下面请同学们看有关罗斯福新政的材料,进行评判。材料一:

据统计,到1933年初,美国银行倒闭事件已经上升到五千五百家,有九百万储户失去了自己的存款。1933年3月3日,就是新任总统罗斯福宣誓就职的前一天,全国已有32个州的银行全部关闭,整个金融系统瘫痪,人们手拿支票,却无法兑现。

1933年3月5日,罗斯福就职后的第二天就下令全国银行一律休假四天,随后国会通过《紧急银行法案》:授权总统对银行进行审理,凡有偿付能力的银行才允许开业,同时,由国家拨发30亿美元贷款给大银行,支持其开业,并成立“联邦储蓄保险公司”,对存款实行政府保险。

到1933年3月13日,全国18000家银行中大约75%的银行重新开业。人们把藏在床垫下、国土中、宝盒内的货币纷纷储入银行,不到一年,银行存款增加了十到二十亿美元。

①整顿银行②调整农业

③中心措施:调整工业④兴建公共工程

(学习完新政内容后,提问)1.请总结新政的特点。2.新政实施的整体效果怎样?3.结合经济危机爆发的根本原因来分析罗斯福新政能否从根本上消除经济危机。

(板书)2.新政特点:加强国家对经济的干预和指导

(板书)3.新政实施效果:美国的经济缓慢地恢复过来

罗斯福1936年在芝加哥发表的一次演说,用形象的语言对比了他担任总统前和担任总统三年后的景象:“1932年,工厂关闭、市场鸦雀无声、银行危若累卵、车船空荡无人。1936年此时此刻,工厂机器齐奏乐曲、市场一片繁荣、银行信用坚挺、车船满载客货往来奔驰。”确实,罗斯福用他的“新政”挽救了被拖到毁灭边缘的私人利润和资本主义经济制度。

(板书)4.新政没有触及生产资料资本主义私有制,因此不可能从根本上消除经济危机

新政虽然采取了一些有利于人民的措施,但并没有触及生产资料资本主义私有制。罗斯福把银行从破产中挽救过来,又把它们交还给了银行家。对工业的调整,这是为了保持利润而通过工业的协调来调节生产从而巩固资本主义的精心设计的计划。农业调整方案,本质上是一个提供补助金的资本主义计划。兴建公共工程是在提供就业。以上种种措施实施的前提和最终目的都是为了维护资本主义制度。罗斯福的口号是“工人和有产者联合起来,打扫华尔街,度过经济危机”。

【课堂巩固】

(出示一问题,让学生思考)对罗斯福“新政”的评价,历来存在着不同看法。有人认为“新政”是要在美国建设“社会主义社会”,还有人认为“新政”最终目的是为了维护垄断资产阶级的利益,因此认为“新政”没有任何积极作用。你认为上述两种观点哪种正确,为什么?如果你认为都不正确,请阐述你的观点。

板书设计

一、1929~1933年资本主义世界经济危机

1.经济危机中,受害最深的是广大人民群众

2.经济危机的特点:波及范围特别广、持续时间特别长、破坏性特别大

3.经济危机爆发的原因:

二、罗斯福新政

1.罗斯福新政的内容:①整顿银行②调整农业③中心措施:调整工业④兴建公共工程

2.新政特点:加强国家对经济的干预和指导

3.新政实施效果:美国的经济缓慢地恢复过来

4.新政没有触及生产资料资本主义私有制,因此不可能从根本上消除经济危机

教学目的

1.知识方面:通过本节内容的教学,使学生了解、掌握:1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因和特点;罗斯福新政的内容、特点和作用。

2.能力方面:(1)通过分析罗斯福新政的内容以及对社会生产力恢复的促进作用,培养学生认识、评价历史事件的能力。(2)运用政治课所学知识来分析本课经济危机爆发的根本原因和直接原因,培养学生政史综合能力。

3.思想认识方面:(1)通过对经济危机爆发原因的分析,使学生认识到发生经济危机的根源是资本主义社会的基本矛盾。(2)通过罗斯福新政的教学,使学生认识到新政是以维护资本主义制度为前提的,尽管新政强化了国家对经济的干预和指导,并在一定程度上对资本主义生产关系进行了调整和改革,但它不能从根本上消除经济危机。

教学重点、难点

重点:

1929~1933年资本主义世界经济危机的原因和特点;罗斯福新政的内容和影响。

难点:罗斯福新政的内容。

教法:材料研读法、问题分析法、讨论法。

教具准备

有关经济危机以及罗斯福新政的录像、图片。

教学过程

【导入新课】

首先请同学们阅读下面的材料。(投影材料)

材料一:到1929年,在美国占人口14%的富人的收入几乎占了全部国民收入的2/3,而全年收入大约在2000美元左右的贫困户占家庭总数的60%,他们的总收入在国民总收入中不足22%,还有21%的家庭年收入不到1000美元。

材料二:1920~1929年,美国工人的工资增长2%,而工厂中生产率却增长55%。农业工人的工资还不到非农业工人的40%。

根据材料,请回答:

1.材料一说明了什么问题?

2.根据材料一和材料二,请你推测到1929年资本主义社会经济状况如何?

20年代美国经济发展的本身就潜伏着严重的危机。首先,这种发展的基础极不稳定,国民收入分配严重不均,贫富差距越来越大,继而限制了社会实际消费能力的增长,造成市场的相对狭小。其次,资本主义生产的盲目扩大与人民消费水平的相对缩小之间的矛盾越来越突出。一方面生产迅速发展,工厂中生产出的商品越来越多,而另一方面广大人民却日益贫困,购买力越来越低。当商品投入市场时,消费者无力购买,就会发生销售危机,或者说“生产过剩”的危机。当然不是生产真正过剩了,而是受到缩小的消费市场的制约所形成的生产过剩。于是到1929年就会出现这样一种奇怪的现象:一方面是商品堆积如山、琳琅满目却无人问津,而另一方面是大量人囊中羞涩买不起、饥寒交迫、衣食无着。这样经济危机爆发了,这就是我们这节课要讲述的1929~1933年资本主义经济危机。

1929~1933年经济危机是资本主义有史以来最严重的一场经济危机,在这场“大恐慌”中,整个资本主义世界如同遭水淹的蚁穴,没有一个地方是安全的。过去一向趾高气扬的资本家们被经济危机打得失魂落魄,他们迫切希望“救世主”或者什么“英雄”来挽救他们的财富。那么这场如猛兽般凶猛的经济危机爆发的原因是什么,有何特点,被称为“经济危机救世主”的罗斯福到底采取了什么灵丹妙药来医治、挽救被经济危机打得摇摇欲坠的美国呢?这就是我们这节课要探寻的主要问题。(板书课题)

【讲述新课】

一、1929~1933年资本主义世界经济危机(板书)

1.经济危机中,受害最深的是广大人民群众

提问:请同学们根据教材和你所了解的有关经济危机方面的知识来讲述经济危机时期广大人民群众的悲惨生活,可以简单概述,也可以以故事的形式具体描述。请同学们看一段英文资料:

I

know

3

trades.I

speak

3

languages.Fought

for

3

years.Have

3

children.And

no

work

for

3

months.But

only

want

one

job.

(翻译)我会三项技能,我会说三国语言,我已有三年工龄了,我有三个孩子,我已经失业三个月了,我现在仅仅是需要一份工作。以上这段英文资料被一位英国失业者写在一块小木板上,当他外出寻找工作时就把它背在后背上,以便让那些从他身边经过的人们来了解他、认识他,帮他找一份工作。经济危机时期,整个资本主义世界的失业工人超过三千万,这些饥寒交迫、流离失所、夜宿街头的失业者内心都有一个强烈的愿望,那就是找到工作,可是由于整个社会经济机器瘫痪了,人们找不到工作,只能在危机中苦苦地挣扎,饱受煎熬。请同学们看以下图表。(投影材料)

1929~1933年主要资本主义国家的经济危机

美国

德国

英国

法国

日本

世界

工业下降

46.2%

40.6%

28.4%

16.5%

8.4%

1/3

外贸缩减

70%

69.1%

50%

48%

50%

2/3

失业人数

1700万

476万

近300万

85万

300万

近3000万

(提问)1.依据我们上面所讲的内容以及提供的图表材料,同学们能否归纳出这次危机具有哪些特点?2.结合政治课上所学,分析1929~1933年经济危机爆发的根本原因和直接原因。在学生回答的基础上,教师进行总结,并板书以下内容)

(板书完以上内容后,提问)刚才我们分析了经济危机的特点以及危机爆发的根本原因和直接原因。请同学们思考:假如你当选为美国总统,面对危机,你需要解决的问题或者矛盾有哪些?你会采取什么样的措施去解决?

(以上问题,学生自由发言,老师不置可否。在学生自由发言的基础上,老师引入第二个问题的讲述)刚才同学们谈了自己的措施,下面我们来看看美国总统罗斯福是怎样对付经济危机的。

二、罗斯福新政(板书)

(结合教材42页罗斯福的演讲照片来讲述)1932年,美国总统选举年,被经济危机折磨得惶惶不可终日的美国人民在绝望和茫然之中,找到了一位给他们希望的人物,他就是富兰克林 罗斯福。罗斯福向选民许诺实施“新政”,正是这个“新”字抓住了选民的心,选民们从罗斯福的竞选活动中,发现这是个可以亲近的甚至是可以信任的新派人物。这个坐在轮椅上、双腿残废、头脑发达的人物,以压倒性的胜利,被推选出来收拾残局,富兰克林 罗斯福临危受命,入主白宫。

1933年3月,罗斯福在春寒料峭的气候下发表了“无所畏惧”的就职演说。他对美国人民说“我们惟一值得恐惧的是恐惧本身”,他接过前任总统胡佛留下的烂摊子,无所畏惧地开始了“新政”。可是历史事实却是这样,罗斯福并不是在清一色的喝彩声中推行他的“新政”,他每开出一味新政药方后,就遭到来自于各方面人的反对、责备,甚至是咒骂。那么为什么会是这样呢?是罗斯福的新政实施得不对呢,还是罗斯福受到了冤枉呢?下面请同学们看有关罗斯福新政的材料,进行评判。材料一:

据统计,到1933年初,美国银行倒闭事件已经上升到五千五百家,有九百万储户失去了自己的存款。1933年3月3日,就是新任总统罗斯福宣誓就职的前一天,全国已有32个州的银行全部关闭,整个金融系统瘫痪,人们手拿支票,却无法兑现。

1933年3月5日,罗斯福就职后的第二天就下令全国银行一律休假四天,随后国会通过《紧急银行法案》:授权总统对银行进行审理,凡有偿付能力的银行才允许开业,同时,由国家拨发30亿美元贷款给大银行,支持其开业,并成立“联邦储蓄保险公司”,对存款实行政府保险。

到1933年3月13日,全国18000家银行中大约75%的银行重新开业。人们把藏在床垫下、国土中、宝盒内的货币纷纷储入银行,不到一年,银行存款增加了十到二十亿美元。

①整顿银行②调整农业

③中心措施:调整工业④兴建公共工程

(学习完新政内容后,提问)1.请总结新政的特点。2.新政实施的整体效果怎样?3.结合经济危机爆发的根本原因来分析罗斯福新政能否从根本上消除经济危机。

(板书)2.新政特点:加强国家对经济的干预和指导

(板书)3.新政实施效果:美国的经济缓慢地恢复过来

罗斯福1936年在芝加哥发表的一次演说,用形象的语言对比了他担任总统前和担任总统三年后的景象:“1932年,工厂关闭、市场鸦雀无声、银行危若累卵、车船空荡无人。1936年此时此刻,工厂机器齐奏乐曲、市场一片繁荣、银行信用坚挺、车船满载客货往来奔驰。”确实,罗斯福用他的“新政”挽救了被拖到毁灭边缘的私人利润和资本主义经济制度。

(板书)4.新政没有触及生产资料资本主义私有制,因此不可能从根本上消除经济危机

新政虽然采取了一些有利于人民的措施,但并没有触及生产资料资本主义私有制。罗斯福把银行从破产中挽救过来,又把它们交还给了银行家。对工业的调整,这是为了保持利润而通过工业的协调来调节生产从而巩固资本主义的精心设计的计划。农业调整方案,本质上是一个提供补助金的资本主义计划。兴建公共工程是在提供就业。以上种种措施实施的前提和最终目的都是为了维护资本主义制度。罗斯福的口号是“工人和有产者联合起来,打扫华尔街,度过经济危机”。

【课堂巩固】

(出示一问题,让学生思考)对罗斯福“新政”的评价,历来存在着不同看法。有人认为“新政”是要在美国建设“社会主义社会”,还有人认为“新政”最终目的是为了维护垄断资产阶级的利益,因此认为“新政”没有任何积极作用。你认为上述两种观点哪种正确,为什么?如果你认为都不正确,请阐述你的观点。

板书设计

一、1929~1933年资本主义世界经济危机

1.经济危机中,受害最深的是广大人民群众

2.经济危机的特点:波及范围特别广、持续时间特别长、破坏性特别大

3.经济危机爆发的原因:

二、罗斯福新政

1.罗斯福新政的内容:①整顿银行②调整农业③中心措施:调整工业④兴建公共工程

2.新政特点:加强国家对经济的干预和指导

3.新政实施效果:美国的经济缓慢地恢复过来

4.新政没有触及生产资料资本主义私有制,因此不可能从根本上消除经济危机

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平