3.6 第二次世界大战的转折 习题(含答案) (3)

文档属性

| 名称 | 3.6 第二次世界大战的转折 习题(含答案) (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 103.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-07 20:07:31 | ||

图片预览

文档简介

第二次世界大战的转折

一、选择题

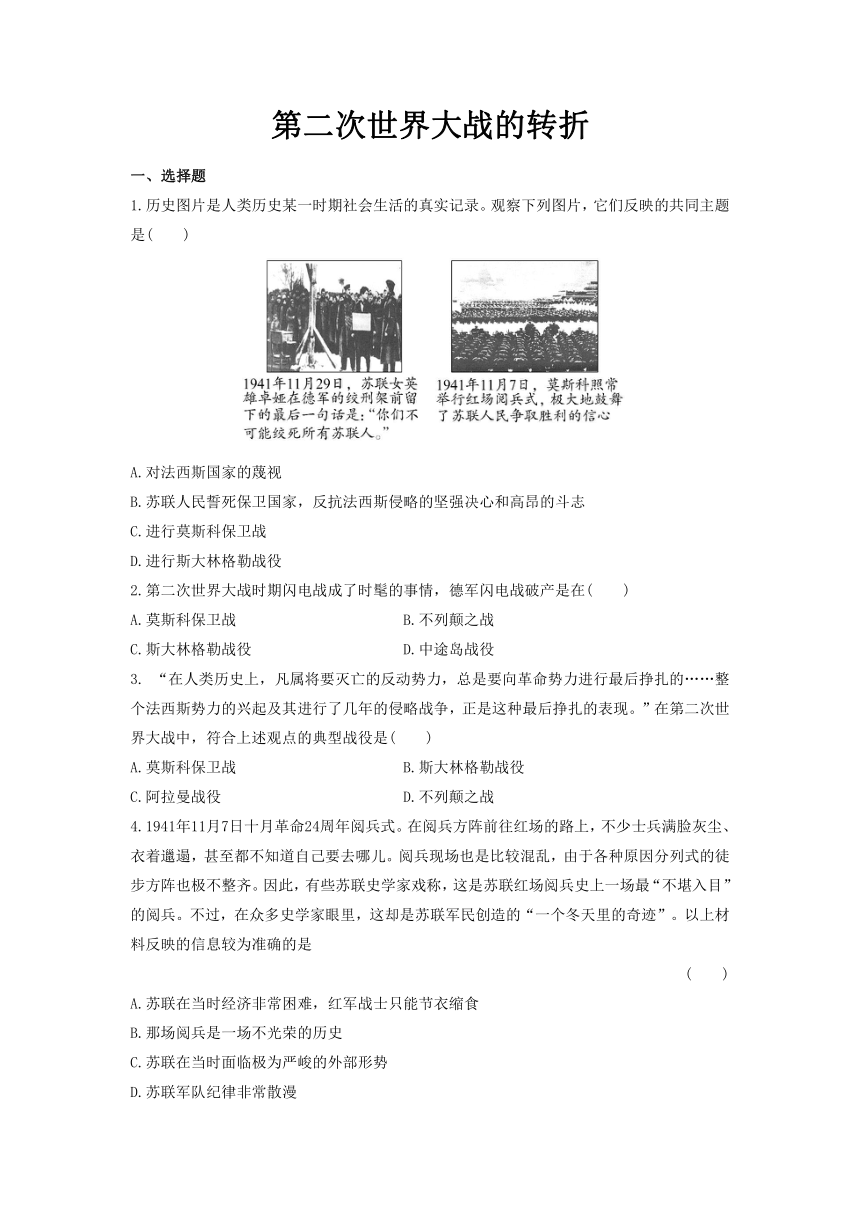

1.历史图片是人类历史某一时期社会生活的真实记录。观察下列图片,它们反映的共同主题是( )

A.对法西斯国家的蔑视

B.苏联人民誓死保卫国家,反抗法西斯侵略的坚强决心和高昂的斗志

C.进行莫斯科保卫战

D.进行斯大林格勒战役

2.第二次世界大战时期闪电战成了时髦的事情,德军闪电战破产是在( )

A.莫斯科保卫战

B.不列颠之战

C.斯大林格勒战役

D.中途岛战役

3.

“在人类历史上,凡属将要灭亡的反动势力,总是要向革命势力进行最后挣扎的……整个法西斯势力的兴起及其进行了几年的侵略战争,正是这种最后挣扎的表现。”在第二次世界大战中,符合上述观点的典型战役是( )

A.莫斯科保卫战

B.斯大林格勒战役

C.阿拉曼战役

D.不列颠之战

4.1941年11月7日十月革命24周年阅兵式。在阅兵方阵前往红场的路上,不少士兵满脸灰尘、衣着邋遢,甚至都不知道自己要去哪儿。阅兵现场也是比较混乱,由于各种原因分列式的徒步方阵也极不整齐。因此,有些苏联史学家戏称,这是苏联红场阅兵史上一场最“不堪入目”的阅兵。不过,在众多史学家眼里,这却是苏联军民创造的“一个冬天里的奇迹”。以上材料反映的信息较为准确的是

( )

A.苏联在当时经济非常困难,红军战士只能节衣缩食

B.那场阅兵是一场不光荣的历史

C.苏联在当时面临极为严峻的外部形势

D.苏联军队纪律非常散漫

5.

“德国人已经打到这座城市的中心,在那里,他们陷入了困境。……战役已不是运动战,而变成了‘老鼠战’,人们在地下室里、在屋顶上、在小巷、院子和下水道里短兵相接”“苏军的顽强抵抗,死死拖住了德国的精锐部队,为苏军的大反攻赢得了时间”。这是下列哪一战役中的情景

( )

A.莫斯科战役

B.斯大林格勒战役

C.库尔斯克战役

D.柏林战役

6.阿拉曼战役前夕,隆美尔飞回柏林求援。希特勒避而不谈增援的事,却授给他一根元帅手杖。希特勒不提供增援的原因最有可能是( )

A.怀疑隆美尔的军事指挥能力

B.苏德战场激战正酣难以增援

C.防备英美盟军乘机在西欧登陆

D.轰炸英国本土受挫元气大伤

7.山本五十六曾说:“凭日本的工业,根本不能与美国为敌,同其抗衡。如果(日美)非打不可,在开始的当年或一年中可以奋战一番,并有信心争取打胜。但战争如果持续下去,以致拖到二年三年,那就毫无把握了。”结果,不到一年他的预言就应验了。下列战役中最早应验他的预言的是( )

A.突袭珍珠港

B.中途岛战役

C.武汉会战

D.菲律宾战役

8.现在,中途岛海战已被设计成网络游戏,并为众多玩家所喜爱。当年这一战役( )

A.使美国卷入了第二次世界大战

B.标志着国际反法西斯联盟的建立

C.改变了太平洋战场的战略态势

D.是日军在太平洋战场失败的标志

9.朱可夫元帅回忆:“蒙哥马利……跟我谈起了阿拉曼战役和斯大林格勒会战的情况,在他的概念里,这两个战役具有同样的意义。”“同样的意义”是指( )

A.都是本地区战场上最大规模的战役

B.都是美苏盟军对德国法西斯的胜利

C.都是地区战场上的重要转折性战役

D.都是蒙哥马利指挥取胜的

10.某学生要完成一篇有关第二次世界大战人物的作业,在搜集史料。下列属于第一手材料的是( )

A.《斯大林传》

B.《大独裁者》(电影)

C.《第二次世界大战回忆录》(丘吉尔)

D.《二次大战三巨头》

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 1812年,拿破仑率60万大军进攻俄国,9月14日占领莫斯科。但是,莫斯科经过一场大火已变成一座空城,10月13日,天降大雪,气温骤降,冬天来临,拿破仑不得不决定撤退。在饥饿、寒冷和俄国军队的不断袭击下,法军伤亡严重,仅剩几万人回到法国。

材料二 1941年,希特勒调集180万人,实施“台风”行动,要在冬季到来前攻占莫斯科。可事与愿违,不仅德军的进攻遭到苏联军民的顽强抵抗,而且11月3日,第一次降雪开始了,没有御寒装备的德军陷入冻馁之中。到12月初,气温已达到零下40摄氏度。德军机器停转,武器失灵,人员冻伤无数,苏军乘机反击,歼敌50余万,取得莫斯科保卫战的胜利。

请回答:

(1)结合所学知识分析,处于不同时代的拿破仑与希特勒为什么都企图征服俄国(苏联)。

(2)在莫斯科,俄国(苏联)军民对付拿破仑和希特勒的方法有何差别?

(3)莫斯科战役爆发时,欧洲战场呈现什么局势?莫斯科战役的胜利有什么国际意义?

12.阅读下列材料:

材料一 苏军在马马耶夫高地和火车站与德军交战,一星期中车站易手13次;苏军中士巴甫洛夫等24名战士在一幢大楼中顶住德军反复冲击58天;从9月13日到26日,德军每天几乎伤亡三千多人,但仍然不能占领全城。一个德国士兵在家信中哀叹:“我们不久就可以占领斯大林格勒,但是它仍然在我们面前——相距如此之近,却同时又像月亮那样遥远。”

材料二 中途岛战役前,美国情报人员发现日军电报中频繁出现地点代号“AF”。为确认该地是中途岛,中途岛驻军用被日军破译的密码向美军司令部发出电报,抱怨岛上由于蒸馏水系统故障而缺乏淡水。不久,美军再次截获日军情报部门发给大本营的密电:AF缺乏淡水。AF的谜底终于被揭开。

材料三 在阿拉曼战役以前我们是战无不败;在阿拉曼战役以后,我们是战无不胜。

——温斯顿·丘吉尔

请回答:

(1)材料一所述的战役名称是什么?它对第二次世界大战的发展有何影响?

(2)材料二所述的事件对战役的发展有何影响?战役的结果对第二次世界大战发展有何影响?

(3)如何理解材料三中丘吉尔的话?

答案解析

1.【解析】选B。阅读图片信息可知,两幅图片反映的共同主题是苏联人民爱国精神,故正确答案为B,A说法不准确,C体现的是具体战役,D不符合史实,因为斯大林格勒战役还没开始。

2.【解析】选A。本题考查学生识记和理解能力。1941年9月德军以强大兵力进攻莫斯科,结果到12月初由于苏军的大举反攻,德军仓皇后退,被歼50余万人,成为德国陆军在第二次世界大战中遭受的第一次重大失败,“闪电战”宣告破产。

3.【解析】选B。本题考查第二次世界大战的史实。根据材料中“法西斯势力的兴起及其进行了几年的侵略战争,正是这种最后挣扎的表现”一句分析,该战役属于第二次世界大战中的转折点,斯大林格勒战役后轴心国一方在这场战役中损失了其在东线战场四分之一的兵力,并从此一蹶不振直至最终溃败。对苏联一方而言,这场战役的胜利标志着收复沦陷领土的开始,最终迎来1945年5月对纳粹德国的最后胜利。

4.【解析】选C。本题考查学生透过现象分析本质的能力。当时苏联红军的军容是由特殊的战争状况决定的,从“1941年11月7日”这一信息可知当时德军围攻莫斯科,苏联面临极为严峻的困难,必须采取非常的紧急措施鼓舞军民投入战斗。从“一个冬天里的奇迹”的评价可以看出,看似散漫的军容仅是一个表象。

5.【解析】选B。材料主要表明了巷战的作战方式,同时,结合材料中的“苏军的大反攻”可知是斯大林格勒战役。

6.【解析】选B。本题考查学生识记和理解分析能力。根据材料“阿拉曼战役前夕”,判断时间大约在1942年,分析各选项的时间及含义,可以判断A错误,C与史实不符,D在1940年,排除,只有B最有可能。答案为B。

7.【解析】选B。本题考查学生分析判断能力。美日战争开始于1941年的太平洋战争,在1942年的中途岛海战中,美军获胜,中途岛战役成为太平洋战争的转折点,符合题干中“不到一年他的预言就应验了”这一信息。

8.【解析】选C。本题考查学生对基础史实的再认、再现能力。1942年6月的中途岛海战是太平洋战场的转折点,而不是太平洋战场日军失败的标志,D错误;A指珍珠港事件,B指1942年签署《联合国家宣言》。

9.【解析】选C。莫斯科战役是苏德战场规模最大的战役,排除A;两次战役都不是美苏盟军所取得的胜利,排除B;蒙哥马利指挥的是阿拉曼战役,排除D;两次战役都是地区战场上的重要转折性战役,故选C。

10.【解析】选C。“第一手材料”是指当事人直接经过搜集整理和直接经验所得的资料,包括原始文件、档案、信函、日记、回忆录、照片、文物古迹和其他实物等;只有C是当事人丘吉尔所著,符合题意。而《斯大林传》《大独裁者》(电影)《二次大战三巨头》属于第二手材料,故选C。

11.【解析】第(1)题,从两个角度分析,一方面要认识法国、德国的称霸野心,另一方面要认识到俄国或者苏联在国际上的影响力,对于法国、德国称霸欧洲或世界的影响。第(2)题,分析两则材料,归纳总结即可。第(3)题,结合所学知识,陈述相关事实,分析其意义则要从全局来分析,注意局部对全局的影响。

答案:(1)拿破仑时代的法国与希特勒时代的德国都企图称霸欧洲乃至世界。俄国(苏联)的社会制度与法国、德国不同;俄国(苏联)是欧洲大国,具有较大的国际影响力。

(2)对付拿破仑:制造空城,利用严寒,诱敌深入;在敌人退却时不断袭击。

对付希特勒:集中兵力,利用严寒,奋力抵抗。

(3)局势:德国军队征服北欧、西欧许多国家,锋芒正盛。丹麦、法国等国投降,唯有英国在勉强抵抗。

意义:消灭了法西斯军队,打击了其嚣张气焰;打乱了法西斯德国的侵略部署;增强了世界人民反法西斯的信心;客观上支援了各地的反法西斯斗争。

12.【解析】本题所选取的材料涉及斯大林格勒战役、中途岛战役和阿拉曼战役,解答时应注意这三次战役分别是苏德战场、太平洋战场和北非战场的转折点,然后按照设问分析各自的影响。

答案:(1)斯大林格勒战役。它是苏德战场的转折点,也是整个第二次世界大战的转折点。

(2)它使美国了解了日本的作战计划,从而得以在局部地区集中优势兵力,打败日本。中途岛战役是太平洋战场的转折点,从此美国掌握了太平洋战场的主动权。

(3)阿拉曼战役后,英国掌握了北非战场主动权,一步步走向胜利,因而丘吉尔的话是有道理的。

一、选择题

1.历史图片是人类历史某一时期社会生活的真实记录。观察下列图片,它们反映的共同主题是( )

A.对法西斯国家的蔑视

B.苏联人民誓死保卫国家,反抗法西斯侵略的坚强决心和高昂的斗志

C.进行莫斯科保卫战

D.进行斯大林格勒战役

2.第二次世界大战时期闪电战成了时髦的事情,德军闪电战破产是在( )

A.莫斯科保卫战

B.不列颠之战

C.斯大林格勒战役

D.中途岛战役

3.

“在人类历史上,凡属将要灭亡的反动势力,总是要向革命势力进行最后挣扎的……整个法西斯势力的兴起及其进行了几年的侵略战争,正是这种最后挣扎的表现。”在第二次世界大战中,符合上述观点的典型战役是( )

A.莫斯科保卫战

B.斯大林格勒战役

C.阿拉曼战役

D.不列颠之战

4.1941年11月7日十月革命24周年阅兵式。在阅兵方阵前往红场的路上,不少士兵满脸灰尘、衣着邋遢,甚至都不知道自己要去哪儿。阅兵现场也是比较混乱,由于各种原因分列式的徒步方阵也极不整齐。因此,有些苏联史学家戏称,这是苏联红场阅兵史上一场最“不堪入目”的阅兵。不过,在众多史学家眼里,这却是苏联军民创造的“一个冬天里的奇迹”。以上材料反映的信息较为准确的是

( )

A.苏联在当时经济非常困难,红军战士只能节衣缩食

B.那场阅兵是一场不光荣的历史

C.苏联在当时面临极为严峻的外部形势

D.苏联军队纪律非常散漫

5.

“德国人已经打到这座城市的中心,在那里,他们陷入了困境。……战役已不是运动战,而变成了‘老鼠战’,人们在地下室里、在屋顶上、在小巷、院子和下水道里短兵相接”“苏军的顽强抵抗,死死拖住了德国的精锐部队,为苏军的大反攻赢得了时间”。这是下列哪一战役中的情景

( )

A.莫斯科战役

B.斯大林格勒战役

C.库尔斯克战役

D.柏林战役

6.阿拉曼战役前夕,隆美尔飞回柏林求援。希特勒避而不谈增援的事,却授给他一根元帅手杖。希特勒不提供增援的原因最有可能是( )

A.怀疑隆美尔的军事指挥能力

B.苏德战场激战正酣难以增援

C.防备英美盟军乘机在西欧登陆

D.轰炸英国本土受挫元气大伤

7.山本五十六曾说:“凭日本的工业,根本不能与美国为敌,同其抗衡。如果(日美)非打不可,在开始的当年或一年中可以奋战一番,并有信心争取打胜。但战争如果持续下去,以致拖到二年三年,那就毫无把握了。”结果,不到一年他的预言就应验了。下列战役中最早应验他的预言的是( )

A.突袭珍珠港

B.中途岛战役

C.武汉会战

D.菲律宾战役

8.现在,中途岛海战已被设计成网络游戏,并为众多玩家所喜爱。当年这一战役( )

A.使美国卷入了第二次世界大战

B.标志着国际反法西斯联盟的建立

C.改变了太平洋战场的战略态势

D.是日军在太平洋战场失败的标志

9.朱可夫元帅回忆:“蒙哥马利……跟我谈起了阿拉曼战役和斯大林格勒会战的情况,在他的概念里,这两个战役具有同样的意义。”“同样的意义”是指( )

A.都是本地区战场上最大规模的战役

B.都是美苏盟军对德国法西斯的胜利

C.都是地区战场上的重要转折性战役

D.都是蒙哥马利指挥取胜的

10.某学生要完成一篇有关第二次世界大战人物的作业,在搜集史料。下列属于第一手材料的是( )

A.《斯大林传》

B.《大独裁者》(电影)

C.《第二次世界大战回忆录》(丘吉尔)

D.《二次大战三巨头》

二、非选择题

11.阅读下列材料:

材料一 1812年,拿破仑率60万大军进攻俄国,9月14日占领莫斯科。但是,莫斯科经过一场大火已变成一座空城,10月13日,天降大雪,气温骤降,冬天来临,拿破仑不得不决定撤退。在饥饿、寒冷和俄国军队的不断袭击下,法军伤亡严重,仅剩几万人回到法国。

材料二 1941年,希特勒调集180万人,实施“台风”行动,要在冬季到来前攻占莫斯科。可事与愿违,不仅德军的进攻遭到苏联军民的顽强抵抗,而且11月3日,第一次降雪开始了,没有御寒装备的德军陷入冻馁之中。到12月初,气温已达到零下40摄氏度。德军机器停转,武器失灵,人员冻伤无数,苏军乘机反击,歼敌50余万,取得莫斯科保卫战的胜利。

请回答:

(1)结合所学知识分析,处于不同时代的拿破仑与希特勒为什么都企图征服俄国(苏联)。

(2)在莫斯科,俄国(苏联)军民对付拿破仑和希特勒的方法有何差别?

(3)莫斯科战役爆发时,欧洲战场呈现什么局势?莫斯科战役的胜利有什么国际意义?

12.阅读下列材料:

材料一 苏军在马马耶夫高地和火车站与德军交战,一星期中车站易手13次;苏军中士巴甫洛夫等24名战士在一幢大楼中顶住德军反复冲击58天;从9月13日到26日,德军每天几乎伤亡三千多人,但仍然不能占领全城。一个德国士兵在家信中哀叹:“我们不久就可以占领斯大林格勒,但是它仍然在我们面前——相距如此之近,却同时又像月亮那样遥远。”

材料二 中途岛战役前,美国情报人员发现日军电报中频繁出现地点代号“AF”。为确认该地是中途岛,中途岛驻军用被日军破译的密码向美军司令部发出电报,抱怨岛上由于蒸馏水系统故障而缺乏淡水。不久,美军再次截获日军情报部门发给大本营的密电:AF缺乏淡水。AF的谜底终于被揭开。

材料三 在阿拉曼战役以前我们是战无不败;在阿拉曼战役以后,我们是战无不胜。

——温斯顿·丘吉尔

请回答:

(1)材料一所述的战役名称是什么?它对第二次世界大战的发展有何影响?

(2)材料二所述的事件对战役的发展有何影响?战役的结果对第二次世界大战发展有何影响?

(3)如何理解材料三中丘吉尔的话?

答案解析

1.【解析】选B。阅读图片信息可知,两幅图片反映的共同主题是苏联人民爱国精神,故正确答案为B,A说法不准确,C体现的是具体战役,D不符合史实,因为斯大林格勒战役还没开始。

2.【解析】选A。本题考查学生识记和理解能力。1941年9月德军以强大兵力进攻莫斯科,结果到12月初由于苏军的大举反攻,德军仓皇后退,被歼50余万人,成为德国陆军在第二次世界大战中遭受的第一次重大失败,“闪电战”宣告破产。

3.【解析】选B。本题考查第二次世界大战的史实。根据材料中“法西斯势力的兴起及其进行了几年的侵略战争,正是这种最后挣扎的表现”一句分析,该战役属于第二次世界大战中的转折点,斯大林格勒战役后轴心国一方在这场战役中损失了其在东线战场四分之一的兵力,并从此一蹶不振直至最终溃败。对苏联一方而言,这场战役的胜利标志着收复沦陷领土的开始,最终迎来1945年5月对纳粹德国的最后胜利。

4.【解析】选C。本题考查学生透过现象分析本质的能力。当时苏联红军的军容是由特殊的战争状况决定的,从“1941年11月7日”这一信息可知当时德军围攻莫斯科,苏联面临极为严峻的困难,必须采取非常的紧急措施鼓舞军民投入战斗。从“一个冬天里的奇迹”的评价可以看出,看似散漫的军容仅是一个表象。

5.【解析】选B。材料主要表明了巷战的作战方式,同时,结合材料中的“苏军的大反攻”可知是斯大林格勒战役。

6.【解析】选B。本题考查学生识记和理解分析能力。根据材料“阿拉曼战役前夕”,判断时间大约在1942年,分析各选项的时间及含义,可以判断A错误,C与史实不符,D在1940年,排除,只有B最有可能。答案为B。

7.【解析】选B。本题考查学生分析判断能力。美日战争开始于1941年的太平洋战争,在1942年的中途岛海战中,美军获胜,中途岛战役成为太平洋战争的转折点,符合题干中“不到一年他的预言就应验了”这一信息。

8.【解析】选C。本题考查学生对基础史实的再认、再现能力。1942年6月的中途岛海战是太平洋战场的转折点,而不是太平洋战场日军失败的标志,D错误;A指珍珠港事件,B指1942年签署《联合国家宣言》。

9.【解析】选C。莫斯科战役是苏德战场规模最大的战役,排除A;两次战役都不是美苏盟军所取得的胜利,排除B;蒙哥马利指挥的是阿拉曼战役,排除D;两次战役都是地区战场上的重要转折性战役,故选C。

10.【解析】选C。“第一手材料”是指当事人直接经过搜集整理和直接经验所得的资料,包括原始文件、档案、信函、日记、回忆录、照片、文物古迹和其他实物等;只有C是当事人丘吉尔所著,符合题意。而《斯大林传》《大独裁者》(电影)《二次大战三巨头》属于第二手材料,故选C。

11.【解析】第(1)题,从两个角度分析,一方面要认识法国、德国的称霸野心,另一方面要认识到俄国或者苏联在国际上的影响力,对于法国、德国称霸欧洲或世界的影响。第(2)题,分析两则材料,归纳总结即可。第(3)题,结合所学知识,陈述相关事实,分析其意义则要从全局来分析,注意局部对全局的影响。

答案:(1)拿破仑时代的法国与希特勒时代的德国都企图称霸欧洲乃至世界。俄国(苏联)的社会制度与法国、德国不同;俄国(苏联)是欧洲大国,具有较大的国际影响力。

(2)对付拿破仑:制造空城,利用严寒,诱敌深入;在敌人退却时不断袭击。

对付希特勒:集中兵力,利用严寒,奋力抵抗。

(3)局势:德国军队征服北欧、西欧许多国家,锋芒正盛。丹麦、法国等国投降,唯有英国在勉强抵抗。

意义:消灭了法西斯军队,打击了其嚣张气焰;打乱了法西斯德国的侵略部署;增强了世界人民反法西斯的信心;客观上支援了各地的反法西斯斗争。

12.【解析】本题所选取的材料涉及斯大林格勒战役、中途岛战役和阿拉曼战役,解答时应注意这三次战役分别是苏德战场、太平洋战场和北非战场的转折点,然后按照设问分析各自的影响。

答案:(1)斯大林格勒战役。它是苏德战场的转折点,也是整个第二次世界大战的转折点。

(2)它使美国了解了日本的作战计划,从而得以在局部地区集中优势兵力,打败日本。中途岛战役是太平洋战场的转折点,从此美国掌握了太平洋战场的主动权。

(3)阿拉曼战役后,英国掌握了北非战场主动权,一步步走向胜利,因而丘吉尔的话是有道理的。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平