第2课《芦花荡》(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课《芦花荡》(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 668.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-11 16:13:50 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。芦花荡孙犁白洋淀纪事之二○教学目标:

1.复述故事情节,感知老头子的英雄性格。

2.认识到英雄的中国人民是不可战胜的,

培养爱国主义情感。

3.体味这个英雄故事传奇色彩,体验人物心理。

4.领悟文中景物描写的妙处。

原名孙树勋。河北省安平县人,中国现当代小说家、散文家,“荷花淀”派代表作家。与赵树理、周立波和柳青四位作家,被誉为描写农村生活的“四大名旦”和“四杆铁笔”。《白洋淀纪事》,是他最负盛名和最能代表他创作风格的一部小说散文集,它主要反映抗日战争、解放战争和建国初国期,冀中平原和冀西山区一带人民在中国共产党的领导下进行战争、土地改革、劳动生产、互助合作以及移风易俗的生活情景。其中许多短篇,深刻地反映了冀中儿女在抗日战争时期的精神风貌,具有鲜明的时代特色。这部作品显示了作家成熟的独特的艺术风格,这就是:淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美结合。 《芦花荡》是他的代表作品之一。 《芦花荡》与《荷花淀》为“姊妹篇”。

作者简介孙犁 1937年7月7日,日本侵略军在河北宛平卢沟桥制造事端。中国守军奋起抵抗的作战。亦称“七七”抗战、“七七”事变。“七七”事变发生后,全国人民群情激愤,声讨日本侵略军。“七七”事变,标志着日本帝国主义全面侵华战争的开始,揭开了中国人民伟大的全面抗日民族战争……本文写于抗日战争的最后阶段(1945年8月)。背景 《芦花荡》选《 》。本文是孙犁的“白洋淀纪事之二”,“之一”是他的另一篇小说《荷花淀》。作者

(1913-2002),原名 。河北安平人, 代作家。著名小说集《 》《 》,小说散文集《 》等。

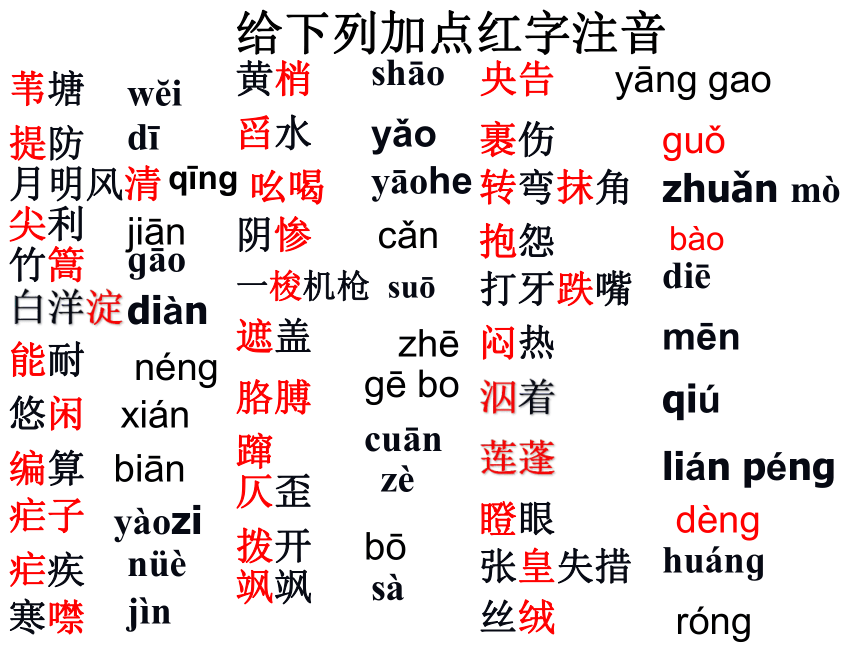

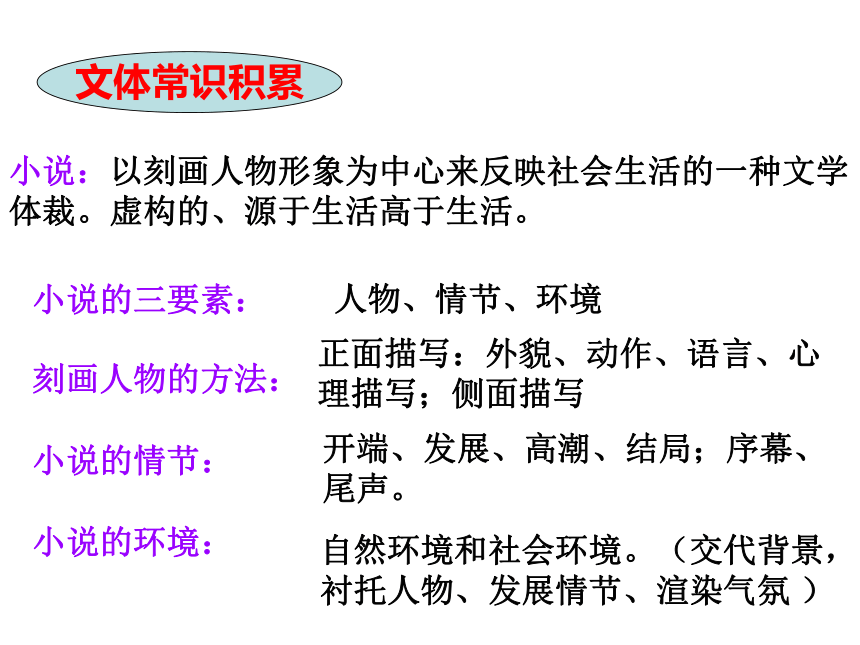

孙犁文集孙犁孙树勋现当芦花荡荷花淀白洋淀纪事欣赏课文朗读jìn zèdī suōhuánɡyàozishāoyāoheɡāozhuǎn mòw?icuāndiēsànüè疟疾飒飒 打牙跌嘴蹿苇塘 转弯抹角竹篙 吆喝 黄梢 疟子 张皇失措一梭机枪 提防 仄歪 寒噤 lián péngqiú莲蓬白洋淀 diàn泅着yǎo舀水月明风清尖利能耐 悠闲编算阴惨遮盖胳膊拨开央告裹伤抱怨瞪眼丝绒闷热mēnróngdèngbàoguǒ yāng gaobōgē bozhēcǎnbiānxiánnéngjiānqīng给下列加点红字注音理解词语意思慌慌张张,不知怎么办才好。 方言,才夸口就出丢脸的事情。沿着弯弯曲曲的路走,比喻说话、做事不直截了当。张皇失措:打牙跌嘴:转弯抹角:月明风清:月光明朗,清风微动,用来形容美好的月夜。也比喻清闲无事。常用作衬托环境。速读课文 整体感知本文是什么文体?小说

故事发生的时间、地点是:

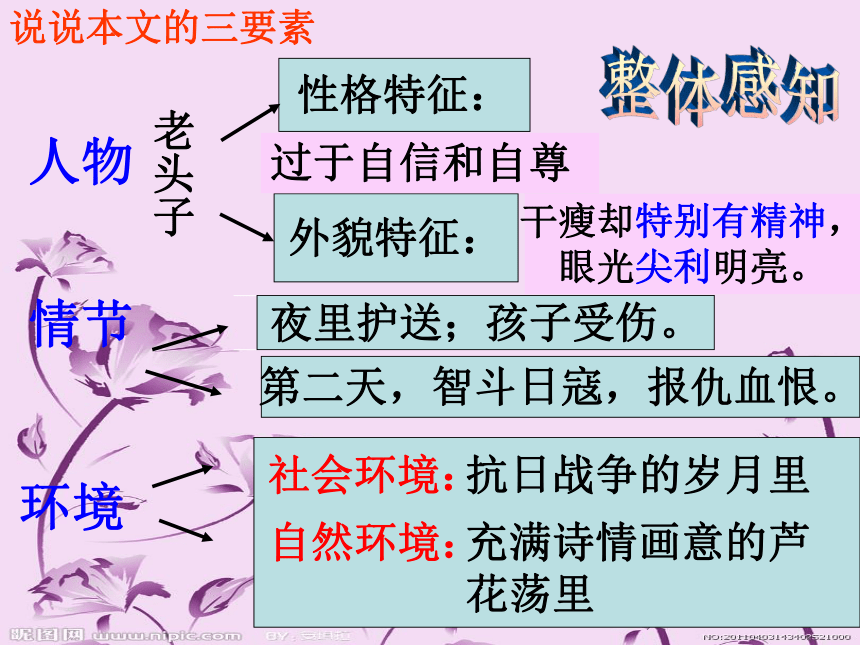

抗日时期 白洋淀小说:以刻画人物形象为中心来反映社会生活的一种文学体裁。虚构的、源于生活高于生活。小说的三要素:人物、情节、环境 刻画人物的方法:正面描写:外貌、动作、语言、心理描写;侧面描写小说的情节:开端、发展、高潮、结局;序幕、尾声。小说的环境:自然环境和社会环境。(交代背景,衬托人物、发展情节、渲染气氛 )文体常识积累抗日战争的岁月里 充满诗情画意的芦花荡里过于自信和自尊干瘦却特别有精神,眼光尖利明亮。整体感知说说本文的三要素 通读全文,复述故事情节,注意三要素

(小说三要素:生动的人物形象,完整的故事情节,人物活动的具体环境。) 抗日战争时期,我军队伍驻扎在苇塘里,里外交通全靠一个将近六十岁的老头子,他非常自信。一次,他护送两个女孩进苇塘,被鬼子发现,其中一个女孩受了伤,他发誓要为女孩报仇。他引诱鬼子进入他的埋伏圈,用锋利的钩子把鬼子钩住,用竹篙痛打鬼子。(大意正确即可) 本文具体写了两件事:头一天夜里

送大菱和二菱进苇塘失利;

第二天中午

凭着水上的功夫杀敌复仇。一、情节结构第一部分(1-8):序曲,交代了故事发生的环境,为故事的曲折发展和主人公性格的刻画做铺垫。第二部分(9-19):开端,一天夜里,老头子护送两个女孩子去芦苇塘.第三部分(20-54):发展,写大菱受伤,老头子决定为他报仇.第四部分(55-63):高潮和结局,老头子痛打日本鬼子,为大菱报仇.人物:老头子、大菱、二菱主要人物:对老头子描写方法:

正面描写:

侧面描写:老头子外貌描写(第3、4段)

行动描写(第55、57、61段等

语言描写(第21段等)

心理描写(第47段)如第8段;第1段首句中的“呆望”;以及文中对二菱怀疑、不信任老头子的描写,都从侧面描写了老头子的英雄行为。次要人物:大菱和二菱二、人物人 物 形 象有哪些描写方式?外 貌 描 写语 言 描 写动 作 描 写心 理 描 写神 态 描 写 请找出文中刻画老头子外貌、肖像、语言、心理、动作的语句,说说故事主要表现老头子的什么性格?思考讨论:1、外 貌 老头子浑身没有多少肉,------眼睛却特别明亮。 点出老人矍铄干练的内在气质。 作用:描 写2、语 言 你什么也靠给我,------一切保险。表现了老人自信的性格特点。作用:描 写 在老头子护送的过程中,他连续说了哪三句类似的话?请同学们从课文中找一找。 “不怕,洗一洗吧,多么俊的一个孩子呀!” “不怕,小火轮上的探照灯,它照不见我们。” “不怕。他打不着我们!” 作用:表现了老头子自信的性格特点。 “他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!” 朗读这句话,重音应该落在哪里? 重音应落在“十个人”上。 表现了老头子什么性格特征? 爱憎分明 “你们不信我的话,我也不和你们说。谁叫我丢人现眼,打牙跌嘴呢!可是,等到天明,你们看吧!” 朗读这句话,重音应该落在哪里? 重音应落在“你们看吧”上。 表现了老头子什么性格特征? 自尊 老头子狠狠地说: “为什么不能……有热闹哩!” 去掉“狠狠地”可以吗? 不可以,去掉就不能写出老头子对敌人的痛恨,也不能表现老头子过于自尊、自信的性格 老头子给你留下了怎样的印象?(人物形象)这是一个___________的老头子一个矍铄干练的老头子

一个智勇双全的老头子

一个过于自信和自尊的老头子

一个老当益壮的老头子

一个具有爱国抗日热情的老头子文中哪些内容体现出老头子“过于自信和自尊”?如:①他对苇塘里的负责同志说:“你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。”

②通过敌人封锁线,非常危险,而老头子“每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情”,这样的悠然自得也充分表现他“过于自信和自尊”。

③送两个女孩进苇塘,老头子以为万无一失,什么事也没有了,安心睡一觉吧。小女孩洗脸,老头子让她洗,鬼子的小火轮探照灯射来,他还是“不怕”,以为“照不见我们”。鬼子扫射机枪,他还是“不怕”,以为“他打不着我们”,不能不说他有点大意,这是过于自信了。

④大女孩子受了伤,流了血,这一次任务没有完成,他觉得丢人现眼,没脸见人,不好意思去见部队,他是过于自尊了。

⑤老头子发狠要为大女孩讨回血债,他向两个女孩子打了包票,他玩鬼子于股掌之间,诱鬼子上钩,举起篙来狠狠地敲打鬼子脑袋,叫鬼子头破血流,讨回了血债,讨回了自尊,这场英雄行为表明他是始终非常自信、非常自尊的。

“过于自信和自尊”这句话点出了老英雄性格的核心。这句话既有非常自信自尊的意思,又有自信过分、自尊过分的意思。全文情节,老英雄的全部功过,都是由这一点生发出来的。

如:他对同胞姐妹充满了挚爱,对日本鬼子满怀仇恨。大菱受了伤,他说:“等明天我叫他们十个人流血。”并且付诸实际行动。 ☆文中哪些内容体现出老头子爱憎分明 ☆文中哪些内容体现出老头子有高涨的爱国热情如:年龄将近六十岁了,可是他像青壮年一样,充满了活力,无所畏惧,为苇塘里的部队输送粮食等。如:他为了给大菱报仇,预先在水中设好埋伏。然后在船头放一大捆新鲜的莲蓬,引诱鬼子上当,把他们引入埋伏圈,然后痛打鬼子。 ☆文中哪些内容体现出老头子智勇双全“过于自信和自尊” 该怎样理解?“过于”有“非常”之意,老头子确实有一套了不起的“水上的能耐”,这使他自信心和自尊心都非常强。

另一方面,有过头的意思。大菱受伤,跟他过于自信、不够谨慎有一定关系。学习与探究二、人物描写的艺术探究:小说是怎样渲染老英雄的传奇色彩的?传奇色彩1、年近六十,老当益壮,神出鬼没,无数次通过封锁线,保证部队的供给和战斗力。2、手无寸铁,只一人就把十几个鬼子打得落花流水。1、强烈的反差来渲染。2、重点写英雄的行为(以女

孩的怀疑来反衬;叙述过程中

只写其然,不写其所以然。)小说的典型环境作用: 交代背景、衬托人物、发展情节、 渲染气氛。自然环境:芦花荡社会环境:抗日战争说说:这是一片-----------的芦花荡思考:找出课文中描写景色的优美语句,环境描写在文中的具体作用三、景物描写(环境描写)环境描写

如:1、第1段

2、第2段“月明风清的夜晚,……奔着东南去了。”3、第9段“弯弯下垂的月亮,浮在水一样的天上。”

4、第38段“月亮落了,……有些飒飒的风响。”

5、第55段“一轮红日当天,水面上浮着一层烟气。”

6、第59段“水镜子一样的平……在水底轻轻地浮动”

7、第62段“鲜嫩的芦花……正在迎风飘撒。”1、夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天他们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。第一句:“敌人”“炮楼”点明了环境的气氛,而“星星也像浸在里”“像要滴落下来的样子”渲染了淀水的晶莹明澈,星星倒映在淀水里,随风泛起涟漪,给人要滴落下来的幻觉。

第二句:写出优美的水乡却被敌人封锁,字里行间流露出鲜明的爱憎感情。

第三句:写出苇子长势旺盛。也把白洋淀人民在那种残酷的战争环境里顽强生存的姿态烘托了出来,充满了意志和力量。 “苇子还是那么狠狠的往上钻” 把白洋淀人民在残酷的战争环境里顽强的生存姿态烘托了出来。景物一:质疑将“呆望着”改为“望着”好不好?为什么? 不好; “呆望着”非常生动地写出了鬼子兵十分注意地看却无法看清的那种无可奈何的神情;也为下文埋下伏笔。 质疑 “苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好象就是天上。”这句话蕴涵着什么深刻含义? 用苇子生长的姿态,暗含抗日军民与敌人血战到底的决心。“这是冀中区的女孩子……她们长大成人了” (第13自然段)景物二: 写冀中农村的夏秋之景,抒写了人民忍受苦难的艰辛,对家乡的眷恋,对胜利的渴望。在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色丝绒,正在迎风飘撒。 (第62自然段)景物三:质疑 关于芦花的描写,是否偏离了战斗情景?说说你的理由? 没有偏离。用美丽的芦花,衬托老人报仇时的轻松、愉快的心情。作用:这是老人致敌人于死地时,“向着苇塘望了一眼所产生的感受。老人此刻正沉浸在轻松愉快的情绪之中,那鲜嫩的芦花在老人的眼里,自然会显得格外美丽。 渲染故事的气氛,衬托人物的心情,给作品增添一种战斗的诗情画意。

本文如诗如画的景物描写起到了渲染气氛、烘托人物精神境界、加强抒情韵味的作用。艺术上融情入景,寄寓了作者深沉的情怀。

环境描写的作用 夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。这段景物描写起什么作用?

交代环境,将险恶的战争环境赋予诗情画意。阅读“头一天晚上”阅读赏析 他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。 这句话表现了老头子什么性格?有高涨的抗敌热情,有一种英雄豪情。

过于自信和自尊。哪些内容证明老头子的话并非虚言,确实有一套“水上的能耐”?每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情。

因为他,敌人的愿望就没有达到。

每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。 课文中有一段话精彩地描写了老头子因没有圆满完成任务而懊丧、内疚、自责的心理,请找出并细细体味。一声一声像连珠箭,射穿老头子的心。他没法解释:大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?自己没儿没女,这两个孩子多么叫人喜爱!自己平日夸下口,这一次带着挂花的人进去,怎么张嘴说话?这老脸呀!

强烈的自尊心使他感到无地自容。 老头子说:“他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!” 小女孩子说:“你这么大年纪了,还能打仗?” 写小女孩子的话是什么意图?这是反衬手法——用女孩的怀疑来反衬老头子的英雄行为。阅读“第二天中午” 从荷花淀里却撑出一只小船来。一个干瘦的老头子,只穿一条破短裤,站在船尾巴上,有一篙没一篙地撑着,两只手却忙着剥那又肥又大的莲蓬,一个一个投进嘴里去。 他的船头上放着那样大的一捆莲蓬,是刚从荷花淀里摘下来的。不到白洋淀,哪里去吃这样新鲜的东西?联系下文看,莲蓬做什么用?

引诱鬼子上钩鬼子们拍打着水追过去,老头子张皇失措,船却走不动,鬼子紧紧追上了他。 “张皇失措”是什么意思? 老头子为什么“张皇失措”?张皇失措:慌慌张张,不知怎么办才好。

老头子并非真的张皇失措,是为引诱鬼子上钩假装的。 精彩片段赏析——(复仇)(1)”鬼子们又偷偷地爬下来洗澡了“这句中的”又“字表明了什么? 表明了老头子对鬼子的活动规律了如指掌。(2)老头子在船上开始是”有一篙没一篙的撑着船,剥着莲蓬“,后来”张皇失措“,这一系列动作有什么用意?引诱敌人进入圈套。 本文通过写主人公夜送两个女孩子进苇塘却令其中一个受伤和第二天狠狠惩罚敌人报仇雪恨的故事,表现了老英雄爱憎分明、英勇机智的品质,赞美了根据地人民在中国共产党的领导下英勇抗敌的爱国主义精神。主题归纳:写作特色

1、抓住特征刻画人物

(1)独具个性的肖像描写

(2)传神的动作描写

(3)个性化的语言描写

2、景物描写如诗如画芦花荡序幕:交代环境

开端:护送女孩

发展:女孩受伤

高潮:痛打鬼子

结局:智歼敌人自尊自信爱憎分明智勇双全环境人物老头子情节总结: 社会环境险恶;自然环境充满诗情画意。性格特征:过于自信和自尊。外貌特征:干瘦却特别有精神,

眼光尖利明亮。夜里护送;孩子受伤。第二天,智斗日寇,报仇血恨。如果你是二菱,目睹老头子的英雄行为会有怎样的心理活动?学生读课文:在那苇塘的边缘,芦花下面,有一个女孩子,她用密密的苇叶遮掩着身子,看着这场英雄的行为。

(配画外音) 拓展延伸:

1.复述故事情节,感知老头子的英雄性格。

2.认识到英雄的中国人民是不可战胜的,

培养爱国主义情感。

3.体味这个英雄故事传奇色彩,体验人物心理。

4.领悟文中景物描写的妙处。

原名孙树勋。河北省安平县人,中国现当代小说家、散文家,“荷花淀”派代表作家。与赵树理、周立波和柳青四位作家,被誉为描写农村生活的“四大名旦”和“四杆铁笔”。《白洋淀纪事》,是他最负盛名和最能代表他创作风格的一部小说散文集,它主要反映抗日战争、解放战争和建国初国期,冀中平原和冀西山区一带人民在中国共产党的领导下进行战争、土地改革、劳动生产、互助合作以及移风易俗的生活情景。其中许多短篇,深刻地反映了冀中儿女在抗日战争时期的精神风貌,具有鲜明的时代特色。这部作品显示了作家成熟的独特的艺术风格,这就是:淡雅疏朗的诗情画意与朴素清新的泥土气息的完美结合。 《芦花荡》是他的代表作品之一。 《芦花荡》与《荷花淀》为“姊妹篇”。

作者简介孙犁 1937年7月7日,日本侵略军在河北宛平卢沟桥制造事端。中国守军奋起抵抗的作战。亦称“七七”抗战、“七七”事变。“七七”事变发生后,全国人民群情激愤,声讨日本侵略军。“七七”事变,标志着日本帝国主义全面侵华战争的开始,揭开了中国人民伟大的全面抗日民族战争……本文写于抗日战争的最后阶段(1945年8月)。背景 《芦花荡》选《 》。本文是孙犁的“白洋淀纪事之二”,“之一”是他的另一篇小说《荷花淀》。作者

(1913-2002),原名 。河北安平人, 代作家。著名小说集《 》《 》,小说散文集《 》等。

孙犁文集孙犁孙树勋现当芦花荡荷花淀白洋淀纪事欣赏课文朗读jìn zèdī suōhuánɡyàozishāoyāoheɡāozhuǎn mòw?icuāndiēsànüè疟疾飒飒 打牙跌嘴蹿苇塘 转弯抹角竹篙 吆喝 黄梢 疟子 张皇失措一梭机枪 提防 仄歪 寒噤 lián péngqiú莲蓬白洋淀 diàn泅着yǎo舀水月明风清尖利能耐 悠闲编算阴惨遮盖胳膊拨开央告裹伤抱怨瞪眼丝绒闷热mēnróngdèngbàoguǒ yāng gaobōgē bozhēcǎnbiānxiánnéngjiānqīng给下列加点红字注音理解词语意思慌慌张张,不知怎么办才好。 方言,才夸口就出丢脸的事情。沿着弯弯曲曲的路走,比喻说话、做事不直截了当。张皇失措:打牙跌嘴:转弯抹角:月明风清:月光明朗,清风微动,用来形容美好的月夜。也比喻清闲无事。常用作衬托环境。速读课文 整体感知本文是什么文体?小说

故事发生的时间、地点是:

抗日时期 白洋淀小说:以刻画人物形象为中心来反映社会生活的一种文学体裁。虚构的、源于生活高于生活。小说的三要素:人物、情节、环境 刻画人物的方法:正面描写:外貌、动作、语言、心理描写;侧面描写小说的情节:开端、发展、高潮、结局;序幕、尾声。小说的环境:自然环境和社会环境。(交代背景,衬托人物、发展情节、渲染气氛 )文体常识积累抗日战争的岁月里 充满诗情画意的芦花荡里过于自信和自尊干瘦却特别有精神,眼光尖利明亮。整体感知说说本文的三要素 通读全文,复述故事情节,注意三要素

(小说三要素:生动的人物形象,完整的故事情节,人物活动的具体环境。) 抗日战争时期,我军队伍驻扎在苇塘里,里外交通全靠一个将近六十岁的老头子,他非常自信。一次,他护送两个女孩进苇塘,被鬼子发现,其中一个女孩受了伤,他发誓要为女孩报仇。他引诱鬼子进入他的埋伏圈,用锋利的钩子把鬼子钩住,用竹篙痛打鬼子。(大意正确即可) 本文具体写了两件事:头一天夜里

送大菱和二菱进苇塘失利;

第二天中午

凭着水上的功夫杀敌复仇。一、情节结构第一部分(1-8):序曲,交代了故事发生的环境,为故事的曲折发展和主人公性格的刻画做铺垫。第二部分(9-19):开端,一天夜里,老头子护送两个女孩子去芦苇塘.第三部分(20-54):发展,写大菱受伤,老头子决定为他报仇.第四部分(55-63):高潮和结局,老头子痛打日本鬼子,为大菱报仇.人物:老头子、大菱、二菱主要人物:对老头子描写方法:

正面描写:

侧面描写:老头子外貌描写(第3、4段)

行动描写(第55、57、61段等

语言描写(第21段等)

心理描写(第47段)如第8段;第1段首句中的“呆望”;以及文中对二菱怀疑、不信任老头子的描写,都从侧面描写了老头子的英雄行为。次要人物:大菱和二菱二、人物人 物 形 象有哪些描写方式?外 貌 描 写语 言 描 写动 作 描 写心 理 描 写神 态 描 写 请找出文中刻画老头子外貌、肖像、语言、心理、动作的语句,说说故事主要表现老头子的什么性格?思考讨论:1、外 貌 老头子浑身没有多少肉,------眼睛却特别明亮。 点出老人矍铄干练的内在气质。 作用:描 写2、语 言 你什么也靠给我,------一切保险。表现了老人自信的性格特点。作用:描 写 在老头子护送的过程中,他连续说了哪三句类似的话?请同学们从课文中找一找。 “不怕,洗一洗吧,多么俊的一个孩子呀!” “不怕,小火轮上的探照灯,它照不见我们。” “不怕。他打不着我们!” 作用:表现了老头子自信的性格特点。 “他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!” 朗读这句话,重音应该落在哪里? 重音应落在“十个人”上。 表现了老头子什么性格特征? 爱憎分明 “你们不信我的话,我也不和你们说。谁叫我丢人现眼,打牙跌嘴呢!可是,等到天明,你们看吧!” 朗读这句话,重音应该落在哪里? 重音应落在“你们看吧”上。 表现了老头子什么性格特征? 自尊 老头子狠狠地说: “为什么不能……有热闹哩!” 去掉“狠狠地”可以吗? 不可以,去掉就不能写出老头子对敌人的痛恨,也不能表现老头子过于自尊、自信的性格 老头子给你留下了怎样的印象?(人物形象)这是一个___________的老头子一个矍铄干练的老头子

一个智勇双全的老头子

一个过于自信和自尊的老头子

一个老当益壮的老头子

一个具有爱国抗日热情的老头子文中哪些内容体现出老头子“过于自信和自尊”?如:①他对苇塘里的负责同志说:“你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。”

②通过敌人封锁线,非常危险,而老头子“每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情”,这样的悠然自得也充分表现他“过于自信和自尊”。

③送两个女孩进苇塘,老头子以为万无一失,什么事也没有了,安心睡一觉吧。小女孩洗脸,老头子让她洗,鬼子的小火轮探照灯射来,他还是“不怕”,以为“照不见我们”。鬼子扫射机枪,他还是“不怕”,以为“他打不着我们”,不能不说他有点大意,这是过于自信了。

④大女孩子受了伤,流了血,这一次任务没有完成,他觉得丢人现眼,没脸见人,不好意思去见部队,他是过于自尊了。

⑤老头子发狠要为大女孩讨回血债,他向两个女孩子打了包票,他玩鬼子于股掌之间,诱鬼子上钩,举起篙来狠狠地敲打鬼子脑袋,叫鬼子头破血流,讨回了血债,讨回了自尊,这场英雄行为表明他是始终非常自信、非常自尊的。

“过于自信和自尊”这句话点出了老英雄性格的核心。这句话既有非常自信自尊的意思,又有自信过分、自尊过分的意思。全文情节,老英雄的全部功过,都是由这一点生发出来的。

如:他对同胞姐妹充满了挚爱,对日本鬼子满怀仇恨。大菱受了伤,他说:“等明天我叫他们十个人流血。”并且付诸实际行动。 ☆文中哪些内容体现出老头子爱憎分明 ☆文中哪些内容体现出老头子有高涨的爱国热情如:年龄将近六十岁了,可是他像青壮年一样,充满了活力,无所畏惧,为苇塘里的部队输送粮食等。如:他为了给大菱报仇,预先在水中设好埋伏。然后在船头放一大捆新鲜的莲蓬,引诱鬼子上当,把他们引入埋伏圈,然后痛打鬼子。 ☆文中哪些内容体现出老头子智勇双全“过于自信和自尊” 该怎样理解?“过于”有“非常”之意,老头子确实有一套了不起的“水上的能耐”,这使他自信心和自尊心都非常强。

另一方面,有过头的意思。大菱受伤,跟他过于自信、不够谨慎有一定关系。学习与探究二、人物描写的艺术探究:小说是怎样渲染老英雄的传奇色彩的?传奇色彩1、年近六十,老当益壮,神出鬼没,无数次通过封锁线,保证部队的供给和战斗力。2、手无寸铁,只一人就把十几个鬼子打得落花流水。1、强烈的反差来渲染。2、重点写英雄的行为(以女

孩的怀疑来反衬;叙述过程中

只写其然,不写其所以然。)小说的典型环境作用: 交代背景、衬托人物、发展情节、 渲染气氛。自然环境:芦花荡社会环境:抗日战争说说:这是一片-----------的芦花荡思考:找出课文中描写景色的优美语句,环境描写在文中的具体作用三、景物描写(环境描写)环境描写

如:1、第1段

2、第2段“月明风清的夜晚,……奔着东南去了。”3、第9段“弯弯下垂的月亮,浮在水一样的天上。”

4、第38段“月亮落了,……有些飒飒的风响。”

5、第55段“一轮红日当天,水面上浮着一层烟气。”

6、第59段“水镜子一样的平……在水底轻轻地浮动”

7、第62段“鲜嫩的芦花……正在迎风飘撒。”1、夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天他们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。第一句:“敌人”“炮楼”点明了环境的气氛,而“星星也像浸在里”“像要滴落下来的样子”渲染了淀水的晶莹明澈,星星倒映在淀水里,随风泛起涟漪,给人要滴落下来的幻觉。

第二句:写出优美的水乡却被敌人封锁,字里行间流露出鲜明的爱憎感情。

第三句:写出苇子长势旺盛。也把白洋淀人民在那种残酷的战争环境里顽强生存的姿态烘托了出来,充满了意志和力量。 “苇子还是那么狠狠的往上钻” 把白洋淀人民在残酷的战争环境里顽强的生存姿态烘托了出来。景物一:质疑将“呆望着”改为“望着”好不好?为什么? 不好; “呆望着”非常生动地写出了鬼子兵十分注意地看却无法看清的那种无可奈何的神情;也为下文埋下伏笔。 质疑 “苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好象就是天上。”这句话蕴涵着什么深刻含义? 用苇子生长的姿态,暗含抗日军民与敌人血战到底的决心。“这是冀中区的女孩子……她们长大成人了” (第13自然段)景物二: 写冀中农村的夏秋之景,抒写了人民忍受苦难的艰辛,对家乡的眷恋,对胜利的渴望。在那里,鲜嫩的芦花,一片展开的紫色丝绒,正在迎风飘撒。 (第62自然段)景物三:质疑 关于芦花的描写,是否偏离了战斗情景?说说你的理由? 没有偏离。用美丽的芦花,衬托老人报仇时的轻松、愉快的心情。作用:这是老人致敌人于死地时,“向着苇塘望了一眼所产生的感受。老人此刻正沉浸在轻松愉快的情绪之中,那鲜嫩的芦花在老人的眼里,自然会显得格外美丽。 渲染故事的气氛,衬托人物的心情,给作品增添一种战斗的诗情画意。

本文如诗如画的景物描写起到了渲染气氛、烘托人物精神境界、加强抒情韵味的作用。艺术上融情入景,寄寓了作者深沉的情怀。

环境描写的作用 夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。到这样的深夜,苇塘里才有水鸟飞动和唱歌的声音,白天它们是紧紧藏到窝里躲避炮火去了。苇子还是那么狠狠地往上钻,目标好像就是天上。这段景物描写起什么作用?

交代环境,将险恶的战争环境赋予诗情画意。阅读“头一天晚上”阅读赏析 他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。 这句话表现了老头子什么性格?有高涨的抗敌热情,有一种英雄豪情。

过于自信和自尊。哪些内容证明老头子的话并非虚言,确实有一套“水上的能耐”?每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情。

因为他,敌人的愿望就没有达到。

每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响,不像是饿肚子的人们唱的;稻米和肥鱼的香味,还是从苇塘里飘出来。敌人发了愁。 课文中有一段话精彩地描写了老头子因没有圆满完成任务而懊丧、内疚、自责的心理,请找出并细细体味。一声一声像连珠箭,射穿老头子的心。他没法解释:大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?自己没儿没女,这两个孩子多么叫人喜爱!自己平日夸下口,这一次带着挂花的人进去,怎么张嘴说话?这老脸呀!

强烈的自尊心使他感到无地自容。 老头子说:“他们打伤了你,流了这么多血,等明天我叫他们十个人流血!” 小女孩子说:“你这么大年纪了,还能打仗?” 写小女孩子的话是什么意图?这是反衬手法——用女孩的怀疑来反衬老头子的英雄行为。阅读“第二天中午” 从荷花淀里却撑出一只小船来。一个干瘦的老头子,只穿一条破短裤,站在船尾巴上,有一篙没一篙地撑着,两只手却忙着剥那又肥又大的莲蓬,一个一个投进嘴里去。 他的船头上放着那样大的一捆莲蓬,是刚从荷花淀里摘下来的。不到白洋淀,哪里去吃这样新鲜的东西?联系下文看,莲蓬做什么用?

引诱鬼子上钩鬼子们拍打着水追过去,老头子张皇失措,船却走不动,鬼子紧紧追上了他。 “张皇失措”是什么意思? 老头子为什么“张皇失措”?张皇失措:慌慌张张,不知怎么办才好。

老头子并非真的张皇失措,是为引诱鬼子上钩假装的。 精彩片段赏析——(复仇)(1)”鬼子们又偷偷地爬下来洗澡了“这句中的”又“字表明了什么? 表明了老头子对鬼子的活动规律了如指掌。(2)老头子在船上开始是”有一篙没一篙的撑着船,剥着莲蓬“,后来”张皇失措“,这一系列动作有什么用意?引诱敌人进入圈套。 本文通过写主人公夜送两个女孩子进苇塘却令其中一个受伤和第二天狠狠惩罚敌人报仇雪恨的故事,表现了老英雄爱憎分明、英勇机智的品质,赞美了根据地人民在中国共产党的领导下英勇抗敌的爱国主义精神。主题归纳:写作特色

1、抓住特征刻画人物

(1)独具个性的肖像描写

(2)传神的动作描写

(3)个性化的语言描写

2、景物描写如诗如画芦花荡序幕:交代环境

开端:护送女孩

发展:女孩受伤

高潮:痛打鬼子

结局:智歼敌人自尊自信爱憎分明智勇双全环境人物老头子情节总结: 社会环境险恶;自然环境充满诗情画意。性格特征:过于自信和自尊。外貌特征:干瘦却特别有精神,

眼光尖利明亮。夜里护送;孩子受伤。第二天,智斗日寇,报仇血恨。如果你是二菱,目睹老头子的英雄行为会有怎样的心理活动?学生读课文:在那苇塘的边缘,芦花下面,有一个女孩子,她用密密的苇叶遮掩着身子,看着这场英雄的行为。

(配画外音) 拓展延伸:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》