7.3 物质的溶解性 教案 (1)

文档属性

| 名称 | 7.3 物质的溶解性 教案 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2016-12-14 20:32:34 | ||

图片预览

文档简介

7.3物质的溶解性

教案

教学目标

1.了解结晶现象。

2.知道两种结晶方法。

教学重难点

1.重点:

(1)结晶的概念。

(2)结晶方法的应用。

2.难点:

结晶方法的应用。

教学过程

导入新课

我国青藏高原有许多盐碱湖,湖水中有大量的氯化钠和纯碱(Na2CO3),那里的农民冬天捞碱,夏天晒盐;当我们剧烈运动以后,经常发现我们的脸上和脖子上有盐霜;在农村很多居民冬季都有腌制咸肉的习惯,在腌制过程中,我们经常发现咸肉的表面也会出现盐霜。

这些都是什么原因造成的呢?下面我们就来共同探究其中的道理。

推进新课

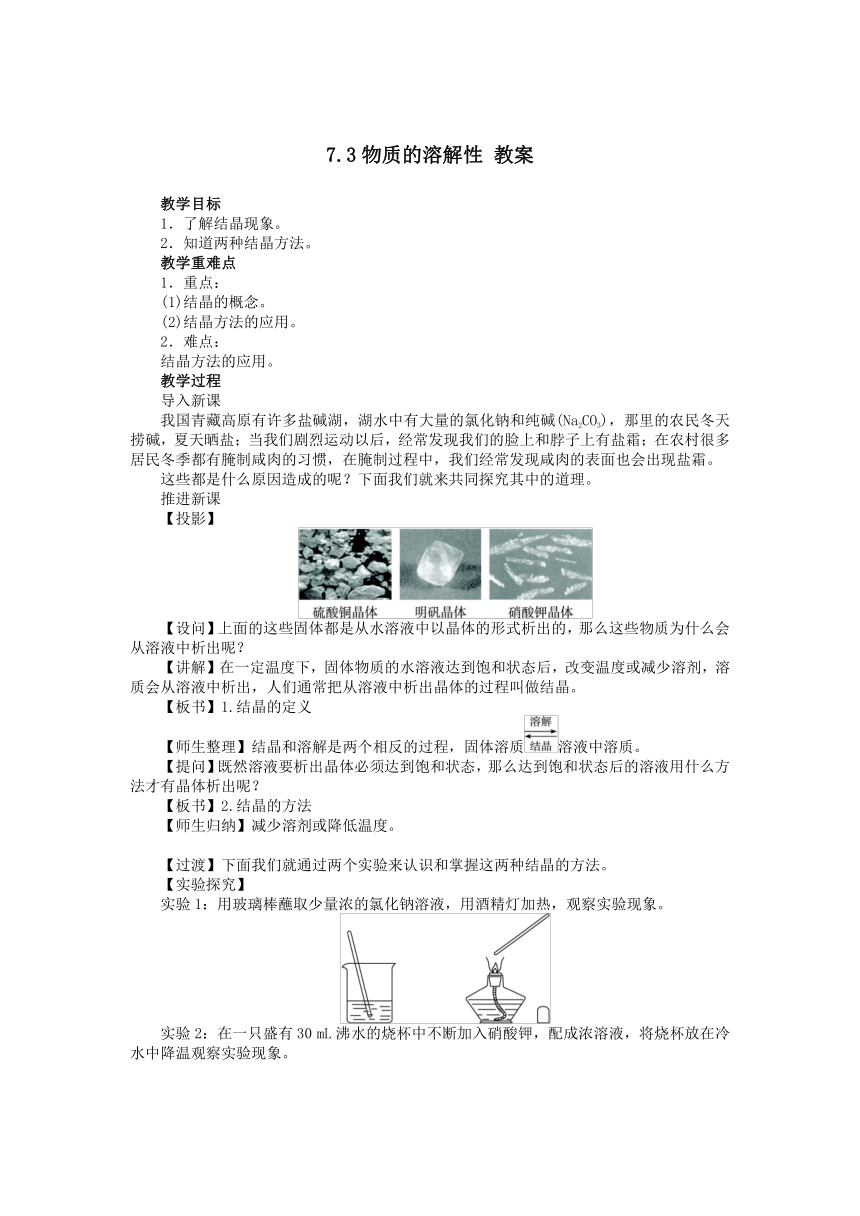

【投影】

【设问】上面的这些固体都是从水溶液中以晶体的形式析出的,那么这些物质为什么会从溶液中析出呢?

【讲解】在一定温度下,固体物质的水溶液达到饱和状态后,改变温度或减少溶剂,溶质会从溶液中析出,人们通常把从溶液中析出晶体的过程叫做结晶。

【板书】1.结晶的定义

【师生整理】结晶和溶解是两个相反的过程,固体溶质溶液中溶质。

【提问】既然溶液要析出晶体必须达到饱和状态,那么达到饱和状态后的溶液用什么方法才有晶体析出呢?

【板书】2.结晶的方法

【师生归纳】减少溶剂或降低温度。

【过渡】下面我们就通过两个实验来认识和掌握这两种结晶的方法。

【实验探究】

实验1:用玻璃棒蘸取少量浓的氯化钠溶液,用酒精灯加热,观察实验现象。

实验2:在一只盛有30

mL沸水的烧杯中不断加入硝酸钾,配成浓溶液,将烧杯放在冷水中降温观察实验现象。

【分析思考】为什么食盐采用蒸发溶剂的方法,而硝酸钾则采用冷却热饱和溶液的方法?你能根据二者的溶解度随温度改变的规律来作出解释吗?

【讲解】①当温度降低时,溶解度陡升型物质(如硝酸钾)析出的晶体比缓升型物质析出的晶体多,当升温蒸发溶剂时,陡升型物质的溶解度升高在一定程度上弥补了水的蒸发,所以,陡升型的物质适用冷却热饱和溶液的方法结晶。

②而当温度降低时,缓升型物质(如氯化钠)析出的晶体少,所以用冷却热饱和溶液结晶的方法不好,而多采用蒸发溶剂法结晶。

【提问】根据上述我们的分析和总结,你认为这两种结晶方法的适用范围是什么?

【师生归纳】

(1)蒸发溶剂法:适用溶解度受温度变化而影响不大的固体物质,如海水晒盐得食盐;

(2)冷却热饱和溶液法:适用溶解度受温度变化而影响较大的固体物质,如从硝酸钾饱和溶液中得硝酸钾晶体。

【创设情景】若硝酸钾晶体中混有少量氯化钠,请你经过讨论后设计实验方案并进行实验,提纯硝酸钾。

【实验探究】

活动进程

观察到的现象

你的观点

在烧杯里加入10

g硝酸钾和少量氯化钠的混合物,注入15

mL水,加热使其溶解。然后冷却,观察有没有晶体析出。再进行过滤,滤出晶体,氯化钠仍然留在滤液里

观察到硝酸钾晶体的析出

【分析讨论】青海高原有许多盐碱湖,湖水中溶有大量食盐和纯碱,那里的农民冬天捞碱,夏天晒盐,试用你学过的知识说明道理。

本课小结

这节课我们学习了结晶现象以及溶液结晶的方法。结晶对于我们来说并不陌生,我们所吃的食盐就是通过结晶而来的。结晶是通过改变溶剂的量或温度而析出晶体的一种操作,也是实验室的基本操作之一,同学们应熟练掌握。

板书设计

1.结晶的定义

从溶液中析出晶体的过程叫结晶。

2.结晶的方法

(1)蒸发溶剂法:适用溶解度受温度变化而影响不大的固体物质,如海水晒盐得到食盐

(2)冷却热饱和溶液法:适用溶解度受温度变化而影响较大的固体物质,如从硝酸钾饱和溶液中得硝酸钾晶体

教案

教学目标

1.了解结晶现象。

2.知道两种结晶方法。

教学重难点

1.重点:

(1)结晶的概念。

(2)结晶方法的应用。

2.难点:

结晶方法的应用。

教学过程

导入新课

我国青藏高原有许多盐碱湖,湖水中有大量的氯化钠和纯碱(Na2CO3),那里的农民冬天捞碱,夏天晒盐;当我们剧烈运动以后,经常发现我们的脸上和脖子上有盐霜;在农村很多居民冬季都有腌制咸肉的习惯,在腌制过程中,我们经常发现咸肉的表面也会出现盐霜。

这些都是什么原因造成的呢?下面我们就来共同探究其中的道理。

推进新课

【投影】

【设问】上面的这些固体都是从水溶液中以晶体的形式析出的,那么这些物质为什么会从溶液中析出呢?

【讲解】在一定温度下,固体物质的水溶液达到饱和状态后,改变温度或减少溶剂,溶质会从溶液中析出,人们通常把从溶液中析出晶体的过程叫做结晶。

【板书】1.结晶的定义

【师生整理】结晶和溶解是两个相反的过程,固体溶质溶液中溶质。

【提问】既然溶液要析出晶体必须达到饱和状态,那么达到饱和状态后的溶液用什么方法才有晶体析出呢?

【板书】2.结晶的方法

【师生归纳】减少溶剂或降低温度。

【过渡】下面我们就通过两个实验来认识和掌握这两种结晶的方法。

【实验探究】

实验1:用玻璃棒蘸取少量浓的氯化钠溶液,用酒精灯加热,观察实验现象。

实验2:在一只盛有30

mL沸水的烧杯中不断加入硝酸钾,配成浓溶液,将烧杯放在冷水中降温观察实验现象。

【分析思考】为什么食盐采用蒸发溶剂的方法,而硝酸钾则采用冷却热饱和溶液的方法?你能根据二者的溶解度随温度改变的规律来作出解释吗?

【讲解】①当温度降低时,溶解度陡升型物质(如硝酸钾)析出的晶体比缓升型物质析出的晶体多,当升温蒸发溶剂时,陡升型物质的溶解度升高在一定程度上弥补了水的蒸发,所以,陡升型的物质适用冷却热饱和溶液的方法结晶。

②而当温度降低时,缓升型物质(如氯化钠)析出的晶体少,所以用冷却热饱和溶液结晶的方法不好,而多采用蒸发溶剂法结晶。

【提问】根据上述我们的分析和总结,你认为这两种结晶方法的适用范围是什么?

【师生归纳】

(1)蒸发溶剂法:适用溶解度受温度变化而影响不大的固体物质,如海水晒盐得食盐;

(2)冷却热饱和溶液法:适用溶解度受温度变化而影响较大的固体物质,如从硝酸钾饱和溶液中得硝酸钾晶体。

【创设情景】若硝酸钾晶体中混有少量氯化钠,请你经过讨论后设计实验方案并进行实验,提纯硝酸钾。

【实验探究】

活动进程

观察到的现象

你的观点

在烧杯里加入10

g硝酸钾和少量氯化钠的混合物,注入15

mL水,加热使其溶解。然后冷却,观察有没有晶体析出。再进行过滤,滤出晶体,氯化钠仍然留在滤液里

观察到硝酸钾晶体的析出

【分析讨论】青海高原有许多盐碱湖,湖水中溶有大量食盐和纯碱,那里的农民冬天捞碱,夏天晒盐,试用你学过的知识说明道理。

本课小结

这节课我们学习了结晶现象以及溶液结晶的方法。结晶对于我们来说并不陌生,我们所吃的食盐就是通过结晶而来的。结晶是通过改变溶剂的量或温度而析出晶体的一种操作,也是实验室的基本操作之一,同学们应熟练掌握。

板书设计

1.结晶的定义

从溶液中析出晶体的过程叫结晶。

2.结晶的方法

(1)蒸发溶剂法:适用溶解度受温度变化而影响不大的固体物质,如海水晒盐得到食盐

(2)冷却热饱和溶液法:适用溶解度受温度变化而影响较大的固体物质,如从硝酸钾饱和溶液中得硝酸钾晶体

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护