7.3 物质的溶解性 教案 (3)

文档属性

| 名称 | 7.3 物质的溶解性 教案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2016-12-14 20:36:11 | ||

图片预览

文档简介

7.3物质的溶解性

教案

教学目标

1.会用实验探究的方法确定影响物质溶解性的因素。

2.了解饱和溶液、不饱和溶液的含义及其相互转化的方法。

教学重难点

1.重点:

(1)影响物质溶解性的因素。

(2)饱和溶液与不饱和溶液。

2.难点:

学生概括、分析能力的培养。

教学过程

导入新课

通过前面一、二节的学习,我们已知道许多物质能溶于水,形成水溶液。例如食盐溶于水后形成食盐溶液,那么,食盐或其他固体物质在水中是不是可以无限制地溶解呢?它们溶解的速率是否一样?为了弄清楚这些问题,我们今天就来学习影响物质溶解性的因素。

推进新课

【对话】小孩与爸爸的对话

小孩:爸爸,我要喝糖开水。

爸爸:好,爸爸倒给你喝。

小孩:不甜,不甜。

爸爸:爸爸给你再加点糖。

小孩:爸爸,再加点糖。

爸爸:傻孩子,已经很甜了,杯底有糖剩余了,再加也不会更甜了。

小孩:为什么呀?

同学们知道为什么吗?今天我们共同学习“影响物质溶解度的因素”。

【板书】1.影响物质溶解性的因素

【实验探究】

【实验1】分别向A、B、C三支试管中加入5

mL水,再分别加入食盐、蔗糖、消石灰各1

g,振荡片刻,静置、观察物质的溶解情况。你得出的结论是___________。

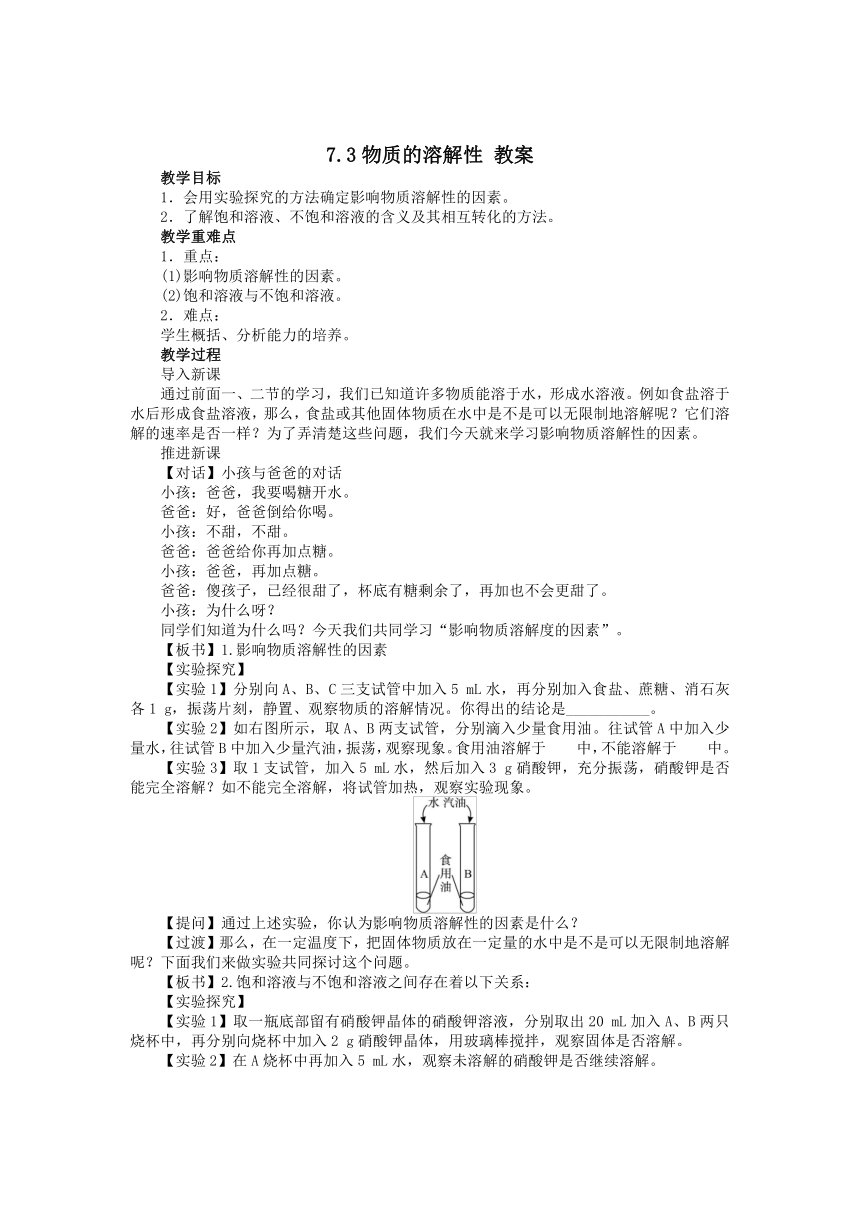

【实验2】如右图所示,取A、B两支试管,分别滴入少量食用油。往试管A中加入少量水,往试管B中加入少量汽油,振荡,观察现象。食用油溶解于

中,不能溶解于

中。

【实验3】取1支试管,加入5

mL水,然后加入3

g硝酸钾,充分振荡,硝酸钾是否能完全溶解?如不能完全溶解,将试管加热,观察实验现象。

【提问】通过上述实验,你认为影响物质溶解性的因素是什么?

【过渡】那么,在一定温度下,把固体物质放在一定量的水中是不是可以无限制地溶解呢?下面我们来做实验共同探讨这个问题。

【板书】2.饱和溶液与不饱和溶液之间存在着以下关系:

【实验探究】

【实验1】取一瓶底部留有硝酸钾晶体的硝酸钾溶液,分别取出20

mL加入A、B两只烧杯中,再分别向烧杯中加入2

g硝酸钾晶体,用玻璃棒搅拌,观察固体是否溶解。

【实验2】在A烧杯中再加入5

mL水,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解。

【实验3】在酒精灯上加热B烧杯,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解。

【提问】在实验1中,硝酸钾还会继续溶解吗?

【讲解】在实验1中,我们会发现留有硝酸钾晶体的溶液中不能再溶解硝酸钾晶体,也就是说在这个温度和20

mL水中,硝酸钾的溶解量已经达到极致。我们把这种溶液称为饱和溶液。

【分析与思考】

1.在实验2中我们看到了什么现象?你认为,若向饱和溶液中增加溶剂量会出现什么现象?

2.在实验3中我们看到了什么现象?你认为,若升高饱和溶液的温度,会出现什么现象?

【师生整理】在一定温度下,一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液称为这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解这种溶质的溶液称为不饱和溶液。

【讨论】在讲饱和溶液和不饱和溶液时,为什么一定要指明“一定温度”和“一定量溶剂”呢?

【提问】

1.如何判断某一硝酸钾溶液是饱和溶液还是不饱和溶液?

2.如何将饱和溶液转化为不饱和溶液?

3.如何将不饱和溶液转化为饱和溶液?

【归纳】

本课小结

本节课学习了影响物质溶解性的因素:溶质、溶剂的种类以及温度等,还学习了饱和溶液和不饱和溶液的概念,明确了二者相互转化的方法和途径,这为下一个内容的学习做了很好的铺垫。

板书设计

1.影响物质溶解性的因素:

(1)不同的物质在同一溶剂中的溶解性不同;

(2)同一种物质在不同溶剂中的溶解性不同;

(3)同一种物质在同种溶剂中的溶解性与温度有关。

2.饱和溶液与不饱和溶液之间存在着以下关系:

教案

教学目标

1.会用实验探究的方法确定影响物质溶解性的因素。

2.了解饱和溶液、不饱和溶液的含义及其相互转化的方法。

教学重难点

1.重点:

(1)影响物质溶解性的因素。

(2)饱和溶液与不饱和溶液。

2.难点:

学生概括、分析能力的培养。

教学过程

导入新课

通过前面一、二节的学习,我们已知道许多物质能溶于水,形成水溶液。例如食盐溶于水后形成食盐溶液,那么,食盐或其他固体物质在水中是不是可以无限制地溶解呢?它们溶解的速率是否一样?为了弄清楚这些问题,我们今天就来学习影响物质溶解性的因素。

推进新课

【对话】小孩与爸爸的对话

小孩:爸爸,我要喝糖开水。

爸爸:好,爸爸倒给你喝。

小孩:不甜,不甜。

爸爸:爸爸给你再加点糖。

小孩:爸爸,再加点糖。

爸爸:傻孩子,已经很甜了,杯底有糖剩余了,再加也不会更甜了。

小孩:为什么呀?

同学们知道为什么吗?今天我们共同学习“影响物质溶解度的因素”。

【板书】1.影响物质溶解性的因素

【实验探究】

【实验1】分别向A、B、C三支试管中加入5

mL水,再分别加入食盐、蔗糖、消石灰各1

g,振荡片刻,静置、观察物质的溶解情况。你得出的结论是___________。

【实验2】如右图所示,取A、B两支试管,分别滴入少量食用油。往试管A中加入少量水,往试管B中加入少量汽油,振荡,观察现象。食用油溶解于

中,不能溶解于

中。

【实验3】取1支试管,加入5

mL水,然后加入3

g硝酸钾,充分振荡,硝酸钾是否能完全溶解?如不能完全溶解,将试管加热,观察实验现象。

【提问】通过上述实验,你认为影响物质溶解性的因素是什么?

【过渡】那么,在一定温度下,把固体物质放在一定量的水中是不是可以无限制地溶解呢?下面我们来做实验共同探讨这个问题。

【板书】2.饱和溶液与不饱和溶液之间存在着以下关系:

【实验探究】

【实验1】取一瓶底部留有硝酸钾晶体的硝酸钾溶液,分别取出20

mL加入A、B两只烧杯中,再分别向烧杯中加入2

g硝酸钾晶体,用玻璃棒搅拌,观察固体是否溶解。

【实验2】在A烧杯中再加入5

mL水,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解。

【实验3】在酒精灯上加热B烧杯,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解。

【提问】在实验1中,硝酸钾还会继续溶解吗?

【讲解】在实验1中,我们会发现留有硝酸钾晶体的溶液中不能再溶解硝酸钾晶体,也就是说在这个温度和20

mL水中,硝酸钾的溶解量已经达到极致。我们把这种溶液称为饱和溶液。

【分析与思考】

1.在实验2中我们看到了什么现象?你认为,若向饱和溶液中增加溶剂量会出现什么现象?

2.在实验3中我们看到了什么现象?你认为,若升高饱和溶液的温度,会出现什么现象?

【师生整理】在一定温度下,一定量的溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液称为这种溶质的饱和溶液;还能继续溶解这种溶质的溶液称为不饱和溶液。

【讨论】在讲饱和溶液和不饱和溶液时,为什么一定要指明“一定温度”和“一定量溶剂”呢?

【提问】

1.如何判断某一硝酸钾溶液是饱和溶液还是不饱和溶液?

2.如何将饱和溶液转化为不饱和溶液?

3.如何将不饱和溶液转化为饱和溶液?

【归纳】

本课小结

本节课学习了影响物质溶解性的因素:溶质、溶剂的种类以及温度等,还学习了饱和溶液和不饱和溶液的概念,明确了二者相互转化的方法和途径,这为下一个内容的学习做了很好的铺垫。

板书设计

1.影响物质溶解性的因素:

(1)不同的物质在同一溶剂中的溶解性不同;

(2)同一种物质在不同溶剂中的溶解性不同;

(3)同一种物质在同种溶剂中的溶解性与温度有关。

2.饱和溶液与不饱和溶液之间存在着以下关系:

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护