人教版语文必修1同步教学课件:7 记念刘和珍君(37张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修1同步教学课件:7 记念刘和珍君(37张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 302.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-15 08:38:41 | ||

图片预览

文档简介

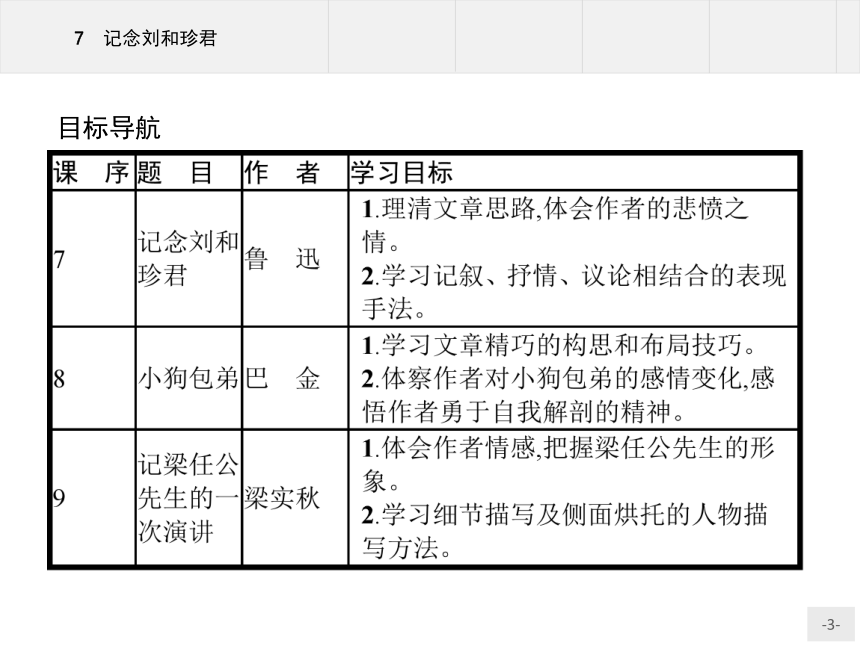

课件37张PPT。第三单元本单元学习写人记事的散文。这三篇散文都是写人记事的佳作,都属于回忆性、纪念性的文章。记事的文章,往往要写出作者对所记述事件的思考与感悟,或抒发真挚、深刻的情感。《记念刘和珍君》通过对“三一八”惨案相关事件的回放及对刘和珍生平事迹的回忆,表达了对烈士的悼念、对反动政府及无耻文人的愤怒,警示人们勿忘烈士的鲜血,提倡理性而有效的斗争方式;《小狗包弟》则在朴素、平淡的回忆中,流露出自省与忏悔,启发读者对那场浩劫及人性善恶进行触及根本的思索。写人的文章,一般以写出人物的个性为宗旨,同时寄寓作者的赞美、颂扬或褒贬等情感。《记梁任公先生的一次演讲》写出了梁启超先生的学识、精神、作风、修养,使一个真实生动的大学者形象跃然纸上。作者对老师的崇敬之情,令人读后为之感叹。目标导航 学习建议

1.梳理内容,把握情感。首先通读全文,整体把握文中写了哪些片段,这些片段表现了人物怎样的性格与品质;然后看文章所写的核心事件是什么,作者借此要表现怎样的思想感情或反映怎样的社会现实。

2.分析手法,品味语言。经典作品的手法各有各的妙处,语言各有各的风格。分析手法、品味语言的过程其实是加深对作品理解的过程。读《记念刘和珍君》,揣摩鲁迅先生以感情起伏结构文章的原因,无疑就抓住了解读该文的关键;读《小狗包弟》,品味其质朴的语言风格,无疑也会有助于提高自己对语言的感悟力。

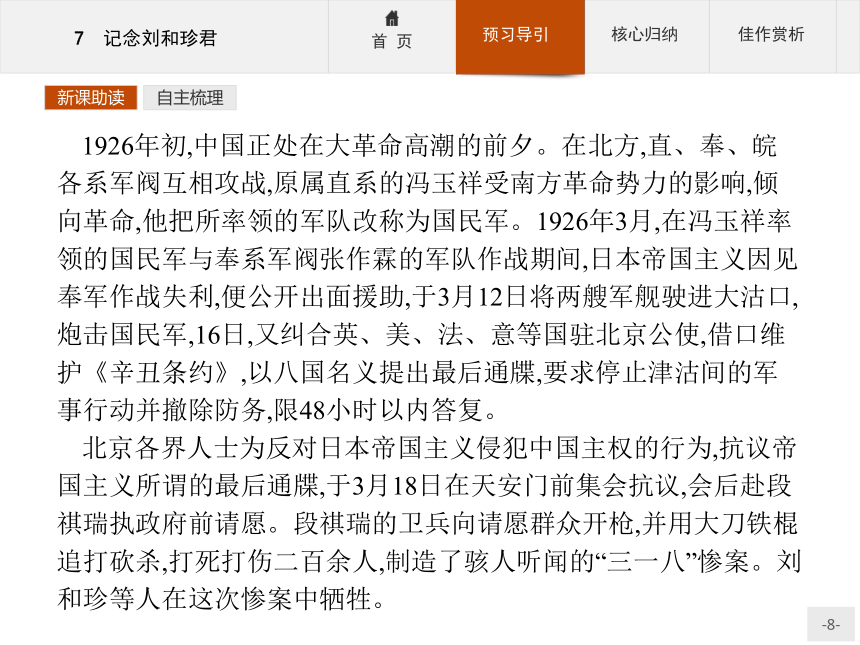

3.咀嚼涵泳,心灵共鸣。品文的过程,其实也是品人的过程。优秀的散文作品蕴含着丰富的人文精神,对作者的人格魅力、文中人物的精神品质,都应当深入挖掘、细细分析,并最终内化为自己的精神力量。鲁迅的刚正不阿、巴金的忏悔意识、梁实秋对师长的敬爱等,都是弥足珍贵的精神财富。7 记念刘和珍君一个被称为“民国以来最黑暗的日子”,40余名为救国救民徒手向政府请愿却喋血府门的学生,注定把段祺瑞执政府牢牢钉在历史的耻辱柱上。“三一八”,这三个最普通不过的数字,因了刘和珍,也因了这篇《记念刘和珍君》,成了一个令人警醒的事件的代名词。它激励着一代代青年人为了祖国的命运不惜抛头颅、洒热血,它让人们的良心在这块试金石上得到砥砺。新课助读自主梳理《记念刘和珍君》是鲁迅先生为纪念在“三一八”惨案中死难的烈士而写的一篇回忆性散文。最初发表于1926年4月12日《语丝》周刊第74期。新课助读自主梳理1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,直、奉、皖各系军阀互相攻战,原属直系的冯玉祥受南方革命势力的影响,倾向革命,他把所率领的军队改称为国民军。1926年3月,在冯玉祥率领的国民军与奉系军阀张作霖的军队作战期间,日本帝国主义因见奉军作战失利,便公开出面援助,于3月12日将两艘军舰驶进大沽口,炮击国民军,16日,又纠合英、美、法、意等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,以八国名义提出最后通牒,要求停止津沽间的军事行动并撤除防务,限48小时以内答复。

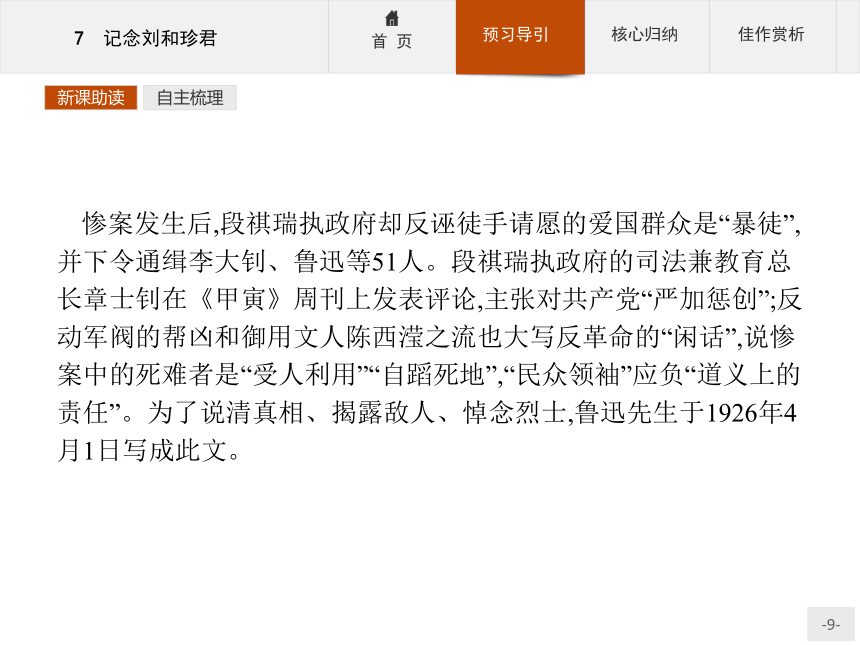

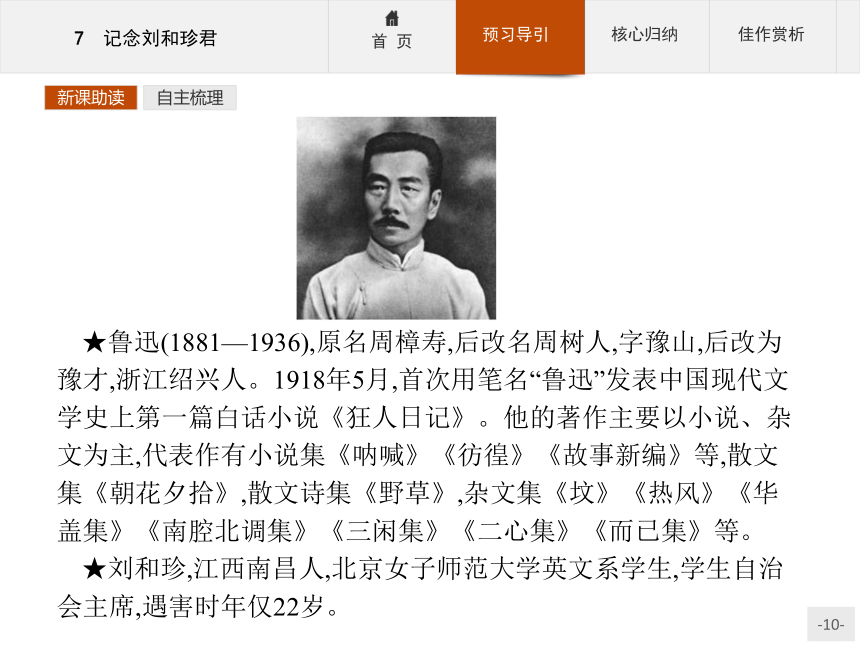

北京各界人士为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议帝国主义所谓的最后通牒,于3月18日在天安门前集会抗议,会后赴段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞的卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人在这次惨案中牺牲。新课助读自主梳理惨案发生后,段祺瑞执政府却反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”,并下令通缉李大钊、鲁迅等51人。段祺瑞执政府的司法兼教育总长章士钊在《甲寅》周刊上发表评论,主张对共产党“严加惩创”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中的死难者是“受人利用”“自蹈死地”,“民众领袖”应负“道义上的责任”。为了说清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。 新课助读自主梳理★鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改为豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。他的著作主要以小说、杂文为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》等。

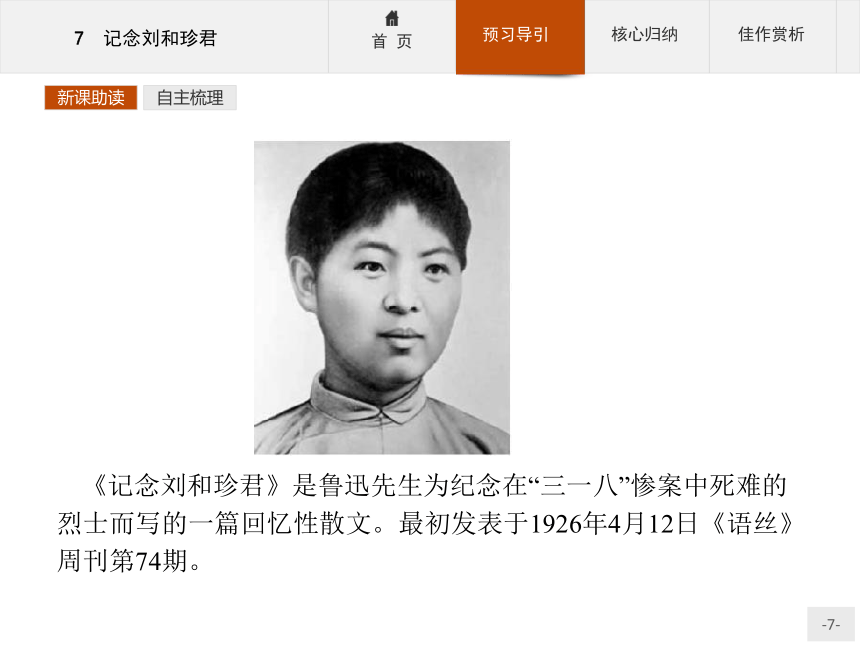

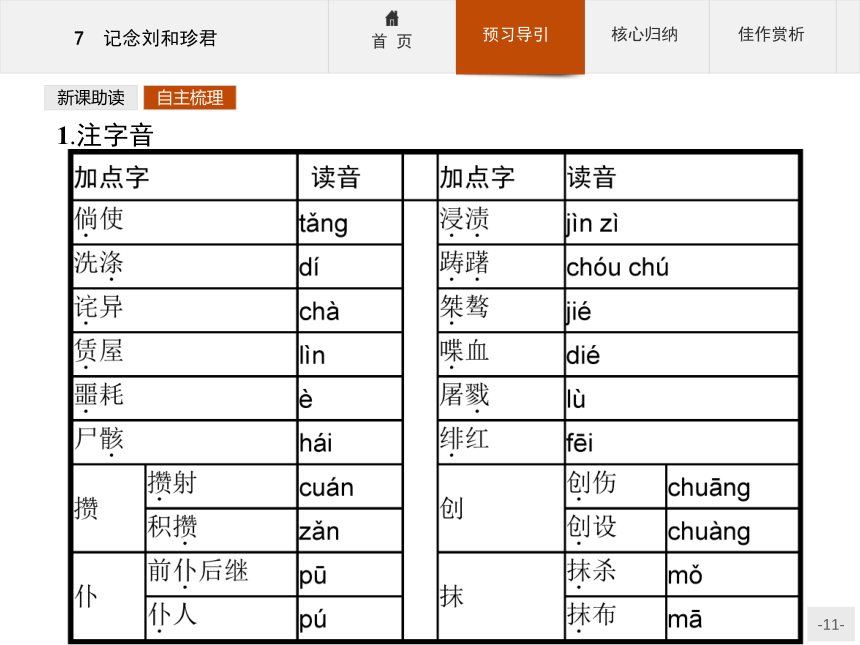

★刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学英文系学生,学生自治会主席,遇害时年仅22岁。新课助读自主梳理1.注字音 新课助读自主梳理2.写汉字 新课助读自主梳理3.解词义

寥落:稀少。

洋溢:(情绪、气氛等)充分流露。

长歌当哭:意思是用写文章来代替哭泣。

广有羽翼:到处都有帮凶。

谈资:谈话的资料。

百折不回:百折不挠。无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。

殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。

惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。新课助读自主梳理4.辨用法

(1)从容不迫 游刃有余

①在任何困难面前,她总是表现得从容不迫,所以她成了大家的“主心骨”。

②他英语口语很好,做这点翻译工作游刃有余,毫不费力!

提示两者都表示遇事不慌张,有把握,但使用对象不同。从容不迫:非常镇静,不慌不忙的样子。不迫,不急促,不慌不忙,沉着镇静。多用来表示为人处世的态度。游刃有余:形容做事熟练,轻而易举。多用来比喻工作的能力。新课助读自主梳理(2)目不忍视 不忍卒读

①随着汽车在中国家庭中的日益普及,车祸发生率也在显著增长。无数惨烈的车祸中,儿童的不幸遇难尤其让人目不忍视。

②《红楼本事》之残酷,在于打破了高鹗续书中贾府不曾一败涂地的幻想,尤其将林黛玉的可悲结局,分析得丝丝入扣,令人不忍卒读。

提示两者都用来形容“悲惨”“凄惨”,但使用对象不同。目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看(常用来形容场景、事实十分悲惨)。不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。新课助读自主梳理5.积名句

(1)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

(2)惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(3)亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。(陶渊明《挽歌》)句段点评多维探究结构图解审美鉴赏1.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

点评:①“直面”和“正视”,都表示“正面注视、绝不回避”的意思。“哀痛者”“幸福者”分别为“以……为哀痛的人”“以……为幸福的人”。“哀痛者”和“幸福者”都是指真正勇猛的革命志士。

②他们在黑暗面前不逃避,在屠杀面前不退缩,他们深知民族的苦难有多深重,所以他们的“哀痛”超过常人;但他们坚信黑暗终将过去,并正在为光明的到来而奋斗,所以他们又是“幸福者”。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏2.我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。

点评:此句从三个层次来揭露中外杀人者的凶残,层层递进。第一层,“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏,足见其坏;第二层,即使如此,“我”还是没有想到中外杀人者会如此凶残;第三层,即使料到了,也不相信。这句话最大限度地表达了作者对杀人凶手的愤恨。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏3.我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

点评:①这是沉痛的总结。在作者看来,默无声息的“缘由”有两个,一是反动派的残酷镇压,一是反动文人的恶毒诬蔑。

②这几句话从揭露敌人“武”的一手到揭露敌人“文”的一手,将反动统治者反革命的“两手”表现得无以复加。这也是中国历史上反动统治者惯用的手法,屠刀加钳口术,致使老百姓敢怒不敢言。

③在这白色恐怖下,人们还怎敢说话呢?但沉默的结果将会怎样?作者列举不同的前途,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。 句段点评多维探究结构图解审美鉴赏4.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

点评:“伟大”是指三个女子伟大,“从容地转辗”是概括她们互相救助的情况。如此沉勇、如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。“伟绩”和“武功”是对凶残的执政府辛辣的嘲讽。“屠戮妇婴”与“惩创学生”是互文,同指制造“三一八”惨案。在三个女子从容、沉勇、友爱的伟大精神的反衬下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏5.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

点评:①这句话意在表明作者对请愿的态度。作者用一个比喻,将人类前行的历史比作煤的形成。

②“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“用大量的木材,结果却只是一小块”,可见,木材变成煤需要付出很大的代价。因此,人类前进也需要付出很大的代价。

③“但请愿是不在其中的”,这就表明,“请愿”是不在这种代价之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此,没有必要冒着生命危险请愿。

④很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的。在作者看来,革命者应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要做无谓的牺牲。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏6.呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

点评:这是总收全文的一句,是全文思路的收束。“此”所概括的内容,既有对敌人的控诉、揭露,又有对烈士的崇敬和悼念;既有对“三一八”惨案的评价,又包含自己奋然前行的斗志。即“此”涉及对烈士的崇敬,对其牺牲精神的评价,对其斗争方式的总结,对反动军阀的愤怒声讨,对所谓学者文人的揭露、鞭挞,对庸人警醒的期盼以及作者奋然前行的决心等。再次强调“我说不出话”,表达无尽的悲愤和深深的歉疚之情。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏1.本文名为“记念”,却不像一般纪念性文章那样以叙述死者生平为主,而是紧密地把叙述和抒情、议论结合起来。文章是怎样安排结构层次的?

提示:文章共七部分,第一、二部分说明为刘和珍写一点东西的缘由,第三、四、五部分是“记念”的主体,第六、七部分探究这一次请愿对于将来的意义。前面的记叙是基础,后面的议论、抒情是目的。三者交相融会,内容丰富而不显庞杂,这是因为作者始终以“悲”和“愤”为线索,将所有内容归于“记念”这一中心。这样安排材料,既抨击敌人,歌颂烈士,又激励后人为国家奋斗;既回忆烈士的事迹,评述徒手请愿的价值意义,又揭露了敌人的阴谋,粉碎了无耻文人的流言。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏2.本文题为《记念刘和珍君》,但是笔之所及并不限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者分别表达了怎样的感情?句段点评多维探究结构图解审美鉴赏句段点评多维探究结构图解审美鉴赏3.《记念刘和珍君》一文不单单是记念刘和珍一人的,也是鲁迅先生对“三一八”惨案的评述。那么,作者为什么要从记念刘和珍入手?

提示:刘和珍作为一个品行良好的学生,具有正义感和责任心,作者反复写她的“微笑”“和蔼”,侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是一批怎样可爱的青年。段祺瑞执政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家诬蔑的就是这样一批可爱的青年,反动派的凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”,什么“受人利用”等无耻谰言都不攻自破。写刘和珍遇难,用了一系列特写镜头,枪弹的攒射、大棍的挥舞,历历在目;在弹雨中互相救助的情景也历历在目。这样的特写镜头远比全景式的描写更为细致,能使人想见这场发生在段祺瑞执政府门前的惨案的全景。写刘和珍,写北京女子师范大学的追悼会,写程君的话,又真切地反映了惨案之后正义的人们怎样深切地悼念死难者。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏句段点评多维探究结构图解审美鉴赏于细微处见真情

——《记念刘和珍君》细节描写赏析

《记念刘和珍君》通篇燃烧着“悲”与“愤”的火焰——“悲”爱国青年之惨死,“愤”杀人者及其帮凶的残暴无耻。如何将这两种情感最充分地传达出来,达到抒发悲愤之情、打动读者的目的?作者巧妙地借用了细节描写的手法,于细微处见真情。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏一处是“反复细节”。在第三、四、五部分中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用近似的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑”“温和”“和蔼”的刘和珍君何以是暴徒?更何至于无端在府门前喋血呢?作者精心设计的这个“反复细节”如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏另一处是“再现细节”。在第五部分中,作者笔法细腻,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其详地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”,“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪”,“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”,“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,鲁迅先生都根据后来的尸检再现得无一遗漏,精确之至。这些“再现细节”是“血淋淋的残酷”,将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非无意为之,显然是鲁迅先生精心构思的结果。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却了无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。美文品读素材积累活在人类的心里

鲁 彦

在千万个悲伤的面孔和哀痛的心灵的围绕中,鲁迅先生安静地躺下了——正当黄昏朦胧地掩上大地,新月投着凄凄的光的时候。

我们听见了人类的有声或无声的唏嘘,看见了有形和无形的眼泪。没有谁的死曾经激动过这样广大的群众的哀伤;而同时,也没有谁活着的时候曾经激动过这样广大的群众的欢笑。

只有鲁迅先生。

每次,当鲁迅先生仰着冷静的苍白的面孔,走进北大的教室时,教室里两人一排的座位上总是挤坐着四五个人,连门边和走道都站满了校内和校外的正式和非正式的学生。教室里有着极大的喧闹,但当鲁迅先生一进门立刻安静得只剩下呼吸的声音。他站在讲桌边,用锐利的目光望了一下听众,就开始了《中国小说史》那一课题。美文品读素材积累他的身材并不高大,常穿着一件黑色的、短短的旧长袍。不常修理的粗长的头发下露出方正的前额和长厚的耳朵,两条粗浓方长的眉毛躺在高出的眉棱骨上,眼窝是下陷着的,眼角微朝下垂着,浓密的上唇上的短须掩着他阔的上唇——这种种看不出来有什么奇特,既不威严,也似乎不慈和。说起话来,声音是平缓的,既不抑扬顿挫,也无慷慨激昂的音调。他那拿着粉笔和讲义的两手从来没有做过帮助他的语言的姿势。他的脸上也老是那样冷静,薄薄的肌肉完全是凝着的。

他叙述着极平常的中国小说史实,用极其平常的语句,既不赞誉,也不贬毁。美文品读素材积累然而,教室里却突然爆发笑声了。他的每句极平常的话几乎都须被迫地停顿下来,中断下来。每个听众的眼前赤裸裸地显示了美与丑,善与恶,真实与虚伪,光明与黑暗,过去、现在和未来。大家在听他的中国小说史的讲述,却仿佛听到了全人类的灵魂的历史,每一件事态的甚至是人心的重重叠叠的外套都给他连根撕掉了。于是教室里的人全笑了起来。笑声里混杂着欢乐与悲哀、爱恋与憎恨、羞惭与愤怒……于是大家的眼前浮露出来了一盏光耀的明灯,灯光下映出了一条宽阔无边的大道……大家抬起头来,见到鲁迅先生苍白冷静的脸上始终不曾流露出一丝的微笑。美文品读素材积累他沉着地继续着他的工作,直至他不得不安静地休息的时候。

还没有见过谁将自己的一生献给全人类,做着刺穿现实的黑暗和显示未来的光明的伟大的工作,使那广大的群众欢笑,又使那广大的群众哀伤。

只有鲁迅先生。

他将永远活在现在的和未来的人类的心灵里。

品读提示这是一篇怀念鲁迅先生的优美散文。文章重点回忆了作者在北大教室听先生讲课时的情景,表现了鲁迅先生严谨的治学态度和对作者的引领启发。文中成功地运用了细节描写的手法,刻画了鲁迅先生沉着刚毅的形象,给读者留下了深刻的印象。首尾照应的写法使文章结构严谨,脉络清晰。美文品读素材积累刘和珍、杨德群女士,面对段祺瑞执政府的屠杀,无畏无惧,辗转相救,表现了强烈的爱国意识和团结友爱的精神。这种精神,是我们民族生生不息的力量源泉,特别是在危难关头,这种精神激励每一个热血儿女不计个人安危,挺身而出,去维护祖国的尊严,去捍卫正义和真理。

如果以“爱国”“勇气”为中心话题,我们可以积累以下写作素材。美文品读素材积累●在起兵抗元前,文天祥的家道无论如何是宽裕的。他在狱中写的一首回忆往日的《生日》诗描述说:“忆昔闲居日,端二逢始生。升堂拜亲寿,抠衣接宾荣。载酒出郊去,江花相送迎。诗歌和盈轴,铿戛金石声。”这当然不是广大下层民众饥啼寒号的生活。用如今图实惠的世俗眼光看,文天祥将人生最美好的一切全部自行毁弃了,在某些人眼里,他岂不是一个标准的大傻瓜?退一步说,即使做个退隐不仕元的遗民,也尚可保全人生最美好的一切。但文天祥简直就没有设想过自己尚可有另外的苟活之道,而是满怀着“时穷节乃见”“壮心欲填海,苦胆为忧天”的坚韧志向,承受着身与心的双重折磨,义无反顾地走向生命的尽头。唯其如此,中华的汗青上方有一个爱国英雄文天祥。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。美文品读素材积累●她为了女孩受教育的权利而与父亲一同奔走,面对塔利班的威胁从不动摇。她是一个浑身充满力量和勇气的少女。从她的身上能够看到女性的坚韧,也能看到她们民族的希望。

马拉拉在联合国的演讲里说道:“恐怖分子以为他们能够改变我的目标,阻止我的理想,但是我的生活没有任何改变,除了已经逝去的懦弱、恐惧与无助。坚定、力量和勇气诞生了。我还是同一个马拉拉,我的理想依旧,我的希望亦如故。”

这个坚韧的姑娘,为了让自己获得受教育的权利,为了平等与自由,随着父亲奔走在斗争的道路上,尽管幼小,尽管遭受种种不幸,心中的信念从来都没有动摇。甚至她被塔利班枪击头部以后还是立志于为女性争取受教育的权利。这些让我们为之动容。试想我们十多岁时在做什么?而如今这个站在世界人民面前的小姑娘,用坚韧与勇气征服了全世界。

1.梳理内容,把握情感。首先通读全文,整体把握文中写了哪些片段,这些片段表现了人物怎样的性格与品质;然后看文章所写的核心事件是什么,作者借此要表现怎样的思想感情或反映怎样的社会现实。

2.分析手法,品味语言。经典作品的手法各有各的妙处,语言各有各的风格。分析手法、品味语言的过程其实是加深对作品理解的过程。读《记念刘和珍君》,揣摩鲁迅先生以感情起伏结构文章的原因,无疑就抓住了解读该文的关键;读《小狗包弟》,品味其质朴的语言风格,无疑也会有助于提高自己对语言的感悟力。

3.咀嚼涵泳,心灵共鸣。品文的过程,其实也是品人的过程。优秀的散文作品蕴含着丰富的人文精神,对作者的人格魅力、文中人物的精神品质,都应当深入挖掘、细细分析,并最终内化为自己的精神力量。鲁迅的刚正不阿、巴金的忏悔意识、梁实秋对师长的敬爱等,都是弥足珍贵的精神财富。7 记念刘和珍君一个被称为“民国以来最黑暗的日子”,40余名为救国救民徒手向政府请愿却喋血府门的学生,注定把段祺瑞执政府牢牢钉在历史的耻辱柱上。“三一八”,这三个最普通不过的数字,因了刘和珍,也因了这篇《记念刘和珍君》,成了一个令人警醒的事件的代名词。它激励着一代代青年人为了祖国的命运不惜抛头颅、洒热血,它让人们的良心在这块试金石上得到砥砺。新课助读自主梳理《记念刘和珍君》是鲁迅先生为纪念在“三一八”惨案中死难的烈士而写的一篇回忆性散文。最初发表于1926年4月12日《语丝》周刊第74期。新课助读自主梳理1926年初,中国正处在大革命高潮的前夕。在北方,直、奉、皖各系军阀互相攻战,原属直系的冯玉祥受南方革命势力的影响,倾向革命,他把所率领的军队改称为国民军。1926年3月,在冯玉祥率领的国民军与奉系军阀张作霖的军队作战期间,日本帝国主义因见奉军作战失利,便公开出面援助,于3月12日将两艘军舰驶进大沽口,炮击国民军,16日,又纠合英、美、法、意等国驻北京公使,借口维护《辛丑条约》,以八国名义提出最后通牒,要求停止津沽间的军事行动并撤除防务,限48小时以内答复。

北京各界人士为反对日本帝国主义侵犯中国主权的行为,抗议帝国主义所谓的最后通牒,于3月18日在天安门前集会抗议,会后赴段祺瑞执政府前请愿。段祺瑞的卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,打死打伤二百余人,制造了骇人听闻的“三一八”惨案。刘和珍等人在这次惨案中牺牲。新课助读自主梳理惨案发生后,段祺瑞执政府却反诬徒手请愿的爱国群众是“暴徒”,并下令通缉李大钊、鲁迅等51人。段祺瑞执政府的司法兼教育总长章士钊在《甲寅》周刊上发表评论,主张对共产党“严加惩创”;反动军阀的帮凶和御用文人陈西滢之流也大写反革命的“闲话”,说惨案中的死难者是“受人利用”“自蹈死地”,“民众领袖”应负“道义上的责任”。为了说清真相、揭露敌人、悼念烈士,鲁迅先生于1926年4月1日写成此文。 新课助读自主梳理★鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改为豫才,浙江绍兴人。1918年5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。他的著作主要以小说、杂文为主,代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《华盖集》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》等。

★刘和珍,江西南昌人,北京女子师范大学英文系学生,学生自治会主席,遇害时年仅22岁。新课助读自主梳理1.注字音 新课助读自主梳理2.写汉字 新课助读自主梳理3.解词义

寥落:稀少。

洋溢:(情绪、气氛等)充分流露。

长歌当哭:意思是用写文章来代替哭泣。

广有羽翼:到处都有帮凶。

谈资:谈话的资料。

百折不回:百折不挠。无论受多少挫折都不退缩,形容意志坚强。

殒身不恤:牺牲生命也在所不惜。

惊心动魄:形容使人感受很深,震动很大。新课助读自主梳理4.辨用法

(1)从容不迫 游刃有余

①在任何困难面前,她总是表现得从容不迫,所以她成了大家的“主心骨”。

②他英语口语很好,做这点翻译工作游刃有余,毫不费力!

提示两者都表示遇事不慌张,有把握,但使用对象不同。从容不迫:非常镇静,不慌不忙的样子。不迫,不急促,不慌不忙,沉着镇静。多用来表示为人处世的态度。游刃有余:形容做事熟练,轻而易举。多用来比喻工作的能力。新课助读自主梳理(2)目不忍视 不忍卒读

①随着汽车在中国家庭中的日益普及,车祸发生率也在显著增长。无数惨烈的车祸中,儿童的不幸遇难尤其让人目不忍视。

②《红楼本事》之残酷,在于打破了高鹗续书中贾府不曾一败涂地的幻想,尤其将林黛玉的可悲结局,分析得丝丝入扣,令人不忍卒读。

提示两者都用来形容“悲惨”“凄惨”,但使用对象不同。目不忍视:形容景象十分凄惨,使人不忍心看(常用来形容场景、事实十分悲惨)。不忍卒读:不忍心读完,多形容文章悲惨动人。新课助读自主梳理5.积名句

(1)真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

(2)惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

(3)亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。(陶渊明《挽歌》)句段点评多维探究结构图解审美鉴赏1.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?

点评:①“直面”和“正视”,都表示“正面注视、绝不回避”的意思。“哀痛者”“幸福者”分别为“以……为哀痛的人”“以……为幸福的人”。“哀痛者”和“幸福者”都是指真正勇猛的革命志士。

②他们在黑暗面前不逃避,在屠杀面前不退缩,他们深知民族的苦难有多深重,所以他们的“哀痛”超过常人;但他们坚信黑暗终将过去,并正在为光明的到来而奋斗,所以他们又是“幸福者”。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏2.我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。

点评:此句从三个层次来揭露中外杀人者的凶残,层层递进。第一层,“我”可以用最大的想象力来想象中国人的坏,足见其坏;第二层,即使如此,“我”还是没有想到中外杀人者会如此凶残;第三层,即使料到了,也不相信。这句话最大限度地表达了作者对杀人凶手的愤恨。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏3.我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

点评:①这是沉痛的总结。在作者看来,默无声息的“缘由”有两个,一是反动派的残酷镇压,一是反动文人的恶毒诬蔑。

②这几句话从揭露敌人“武”的一手到揭露敌人“文”的一手,将反动统治者反革命的“两手”表现得无以复加。这也是中国历史上反动统治者惯用的手法,屠刀加钳口术,致使老百姓敢怒不敢言。

③在这白色恐怖下,人们还怎敢说话呢?但沉默的结果将会怎样?作者列举不同的前途,暗示只有“爆发”才是唯一的出路。 句段点评多维探究结构图解审美鉴赏4.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

点评:“伟大”是指三个女子伟大,“从容地转辗”是概括她们互相救助的情况。如此沉勇、如此友爱,其精神之伟大确实令人惊心动魄。“伟绩”和“武功”是对凶残的执政府辛辣的嘲讽。“屠戮妇婴”与“惩创学生”是互文,同指制造“三一八”惨案。在三个女子从容、沉勇、友爱的伟大精神的反衬下,中外杀人者显得更加卑劣凶残。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏5.人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

点评:①这句话意在表明作者对请愿的态度。作者用一个比喻,将人类前行的历史比作煤的形成。

②“大量的木材”比喻代价巨大的流血斗争。“用大量的木材,结果却只是一小块”,可见,木材变成煤需要付出很大的代价。因此,人类前进也需要付出很大的代价。

③“但请愿是不在其中的”,这就表明,“请愿”是不在这种代价之列的。这就是说,在鲁迅看来,向反动派请愿难以换来人类历史的前进,请愿不是一种行之有效的斗争方式。因此,没有必要冒着生命危险请愿。

④很显然,鲁迅是不主张采用向反动派请愿这种斗争形式的。在作者看来,革命者应当集中革命力量,以有限的代价去换取更大的胜利,不要做无谓的牺牲。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏6.呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!

点评:这是总收全文的一句,是全文思路的收束。“此”所概括的内容,既有对敌人的控诉、揭露,又有对烈士的崇敬和悼念;既有对“三一八”惨案的评价,又包含自己奋然前行的斗志。即“此”涉及对烈士的崇敬,对其牺牲精神的评价,对其斗争方式的总结,对反动军阀的愤怒声讨,对所谓学者文人的揭露、鞭挞,对庸人警醒的期盼以及作者奋然前行的决心等。再次强调“我说不出话”,表达无尽的悲愤和深深的歉疚之情。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏1.本文名为“记念”,却不像一般纪念性文章那样以叙述死者生平为主,而是紧密地把叙述和抒情、议论结合起来。文章是怎样安排结构层次的?

提示:文章共七部分,第一、二部分说明为刘和珍写一点东西的缘由,第三、四、五部分是“记念”的主体,第六、七部分探究这一次请愿对于将来的意义。前面的记叙是基础,后面的议论、抒情是目的。三者交相融会,内容丰富而不显庞杂,这是因为作者始终以“悲”和“愤”为线索,将所有内容归于“记念”这一中心。这样安排材料,既抨击敌人,歌颂烈士,又激励后人为国家奋斗;既回忆烈士的事迹,评述徒手请愿的价值意义,又揭露了敌人的阴谋,粉碎了无耻文人的流言。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏2.本文题为《记念刘和珍君》,但是笔之所及并不限于刘和珍一人。作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者分别表达了怎样的感情?句段点评多维探究结构图解审美鉴赏句段点评多维探究结构图解审美鉴赏3.《记念刘和珍君》一文不单单是记念刘和珍一人的,也是鲁迅先生对“三一八”惨案的评述。那么,作者为什么要从记念刘和珍入手?

提示:刘和珍作为一个品行良好的学生,具有正义感和责任心,作者反复写她的“微笑”“和蔼”,侧面写明请愿群众的身份、形象,让人了解这是一批怎样可爱的青年。段祺瑞执政府杀害的就是这样一批可爱的青年,流言家诬蔑的就是这样一批可爱的青年,反动派的凶残、下劣便不言而喻,什么“暴徒”,什么“受人利用”等无耻谰言都不攻自破。写刘和珍遇难,用了一系列特写镜头,枪弹的攒射、大棍的挥舞,历历在目;在弹雨中互相救助的情景也历历在目。这样的特写镜头远比全景式的描写更为细致,能使人想见这场发生在段祺瑞执政府门前的惨案的全景。写刘和珍,写北京女子师范大学的追悼会,写程君的话,又真切地反映了惨案之后正义的人们怎样深切地悼念死难者。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏句段点评多维探究结构图解审美鉴赏于细微处见真情

——《记念刘和珍君》细节描写赏析

《记念刘和珍君》通篇燃烧着“悲”与“愤”的火焰——“悲”爱国青年之惨死,“愤”杀人者及其帮凶的残暴无耻。如何将这两种情感最充分地传达出来,达到抒发悲愤之情、打动读者的目的?作者巧妙地借用了细节描写的手法,于细微处见真情。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏一处是“反复细节”。在第三、四、五部分中,一向惜墨如金的鲁迅先生居然四次用近似的笔法写道“但她却常常微笑着,态度很温和”“也还是始终微笑着,态度很温和”“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君”“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了”。“微笑”“温和”“和蔼”的刘和珍君何以是暴徒?更何至于无端在府门前喋血呢?作者精心设计的这个“反复细节”如同电影特写镜头在读者的脑海里缓慢地滚动放映,感情密度大,冲击力强,将悲愤之情最大限度地传递出来,使反动文人的所谓“暴徒”之说不攻自破,使刘和珍的形象更加鲜明感人。句段点评多维探究结构图解审美鉴赏另一处是“再现细节”。在第五部分中,作者笔法细腻,生动而又细致入微地再现了三位女性的死状。文章不厌其详地说“(子弹)从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤”,“张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪”,“杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆”,“一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了”,这些语句读来真如现场的目击,刽子手杀人的全过程乃至每一个动作,鲁迅先生都根据后来的尸检再现得无一遗漏,精确之至。这些“再现细节”是“血淋淋的残酷”,将作者心中的万丈怒火熊熊地点燃起来,炙烤着读者的心灵和情感,令人如鲠在喉,忍不住拍案而起,横眉冷对杀人者,直斥残酷无情的反动派。

以上两处细节描写,绝非无意为之,显然是鲁迅先生精心构思的结果。尤令人赞叹不已的是作者虽有如此高超的妙手点染,却了无斧凿痕迹,正可谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,于细微处见真情。美文品读素材积累活在人类的心里

鲁 彦

在千万个悲伤的面孔和哀痛的心灵的围绕中,鲁迅先生安静地躺下了——正当黄昏朦胧地掩上大地,新月投着凄凄的光的时候。

我们听见了人类的有声或无声的唏嘘,看见了有形和无形的眼泪。没有谁的死曾经激动过这样广大的群众的哀伤;而同时,也没有谁活着的时候曾经激动过这样广大的群众的欢笑。

只有鲁迅先生。

每次,当鲁迅先生仰着冷静的苍白的面孔,走进北大的教室时,教室里两人一排的座位上总是挤坐着四五个人,连门边和走道都站满了校内和校外的正式和非正式的学生。教室里有着极大的喧闹,但当鲁迅先生一进门立刻安静得只剩下呼吸的声音。他站在讲桌边,用锐利的目光望了一下听众,就开始了《中国小说史》那一课题。美文品读素材积累他的身材并不高大,常穿着一件黑色的、短短的旧长袍。不常修理的粗长的头发下露出方正的前额和长厚的耳朵,两条粗浓方长的眉毛躺在高出的眉棱骨上,眼窝是下陷着的,眼角微朝下垂着,浓密的上唇上的短须掩着他阔的上唇——这种种看不出来有什么奇特,既不威严,也似乎不慈和。说起话来,声音是平缓的,既不抑扬顿挫,也无慷慨激昂的音调。他那拿着粉笔和讲义的两手从来没有做过帮助他的语言的姿势。他的脸上也老是那样冷静,薄薄的肌肉完全是凝着的。

他叙述着极平常的中国小说史实,用极其平常的语句,既不赞誉,也不贬毁。美文品读素材积累然而,教室里却突然爆发笑声了。他的每句极平常的话几乎都须被迫地停顿下来,中断下来。每个听众的眼前赤裸裸地显示了美与丑,善与恶,真实与虚伪,光明与黑暗,过去、现在和未来。大家在听他的中国小说史的讲述,却仿佛听到了全人类的灵魂的历史,每一件事态的甚至是人心的重重叠叠的外套都给他连根撕掉了。于是教室里的人全笑了起来。笑声里混杂着欢乐与悲哀、爱恋与憎恨、羞惭与愤怒……于是大家的眼前浮露出来了一盏光耀的明灯,灯光下映出了一条宽阔无边的大道……大家抬起头来,见到鲁迅先生苍白冷静的脸上始终不曾流露出一丝的微笑。美文品读素材积累他沉着地继续着他的工作,直至他不得不安静地休息的时候。

还没有见过谁将自己的一生献给全人类,做着刺穿现实的黑暗和显示未来的光明的伟大的工作,使那广大的群众欢笑,又使那广大的群众哀伤。

只有鲁迅先生。

他将永远活在现在的和未来的人类的心灵里。

品读提示这是一篇怀念鲁迅先生的优美散文。文章重点回忆了作者在北大教室听先生讲课时的情景,表现了鲁迅先生严谨的治学态度和对作者的引领启发。文中成功地运用了细节描写的手法,刻画了鲁迅先生沉着刚毅的形象,给读者留下了深刻的印象。首尾照应的写法使文章结构严谨,脉络清晰。美文品读素材积累刘和珍、杨德群女士,面对段祺瑞执政府的屠杀,无畏无惧,辗转相救,表现了强烈的爱国意识和团结友爱的精神。这种精神,是我们民族生生不息的力量源泉,特别是在危难关头,这种精神激励每一个热血儿女不计个人安危,挺身而出,去维护祖国的尊严,去捍卫正义和真理。

如果以“爱国”“勇气”为中心话题,我们可以积累以下写作素材。美文品读素材积累●在起兵抗元前,文天祥的家道无论如何是宽裕的。他在狱中写的一首回忆往日的《生日》诗描述说:“忆昔闲居日,端二逢始生。升堂拜亲寿,抠衣接宾荣。载酒出郊去,江花相送迎。诗歌和盈轴,铿戛金石声。”这当然不是广大下层民众饥啼寒号的生活。用如今图实惠的世俗眼光看,文天祥将人生最美好的一切全部自行毁弃了,在某些人眼里,他岂不是一个标准的大傻瓜?退一步说,即使做个退隐不仕元的遗民,也尚可保全人生最美好的一切。但文天祥简直就没有设想过自己尚可有另外的苟活之道,而是满怀着“时穷节乃见”“壮心欲填海,苦胆为忧天”的坚韧志向,承受着身与心的双重折磨,义无反顾地走向生命的尽头。唯其如此,中华的汗青上方有一个爱国英雄文天祥。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。美文品读素材积累●她为了女孩受教育的权利而与父亲一同奔走,面对塔利班的威胁从不动摇。她是一个浑身充满力量和勇气的少女。从她的身上能够看到女性的坚韧,也能看到她们民族的希望。

马拉拉在联合国的演讲里说道:“恐怖分子以为他们能够改变我的目标,阻止我的理想,但是我的生活没有任何改变,除了已经逝去的懦弱、恐惧与无助。坚定、力量和勇气诞生了。我还是同一个马拉拉,我的理想依旧,我的希望亦如故。”

这个坚韧的姑娘,为了让自己获得受教育的权利,为了平等与自由,随着父亲奔走在斗争的道路上,尽管幼小,尽管遭受种种不幸,心中的信念从来都没有动摇。甚至她被塔利班枪击头部以后还是立志于为女性争取受教育的权利。这些让我们为之动容。试想我们十多岁时在做什么?而如今这个站在世界人民面前的小姑娘,用坚韧与勇气征服了全世界。