5.25《杜甫诗三首》课件(共81张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.25《杜甫诗三首》课件(共81张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件81张PPT。下列对联中寓指的人物是谁? 民间疾苦,笔底波澜;

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫杜甫诗三首登 高秋兴八首

(其一)咏怀古迹

(其三) 杜甫(七一二-七七零),字子美,生于河南巩县(今河南省巩县),因曾居长安城南少陵,故自称少陵野老,世称杜少陵。三十五岁以前读书与游历。天宝年间到长安,仕进无门,困顿了十年,才获得右卫率府胄曹参军的小职。安史之乱开始,他流亡颠沛,竟为叛军所俘;脱险后,授官左拾遗。乾元二年(七五九),他弃官西行,最后到四川,定居成都一度在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜工部之称。晚年举家东迁,漂泊鄂、湘一带,贫病而死。 杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

作者简介:杜 甫 简 介 杜甫现存诗一千四百多首。诗“三吏”“三别”皆被传诵,作品汇为《杜工部集》。

他善于表现重大的主题,也 善于描写细小的事物,题材是多 方面的。无论五言、七言、古体、近体,都特别出色,又能融合前 人艺术的各种长处,形成了自己 “沉郁顿挫”的独特风格。

杜甫在我国诗歌发展史上所 作出的贡献是巨大的,他对后世 的影响是深远的。 沉郁顿挫沉郁:思想内容。

“沉”即“深”——深刻、深广、深厚

“郁”即“积”——真实、凝重、含蓄

顿挫:艺术形式。

字面上指遣词用句的停顿转折。

情感的千回百折、

节奏的徐疾相间、

音调的抑扬顿挫、

旋律的跌宕起落杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期 杜甫七岁即能诗文,十五时在文坛初露头角。“读书破万卷,下笔如有神”,“为人性癖耽佳句,语不惊人死不休”,正是他刻苦学习自述。二十岁后, 他开始漫游生活,南游吴越,北游齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的视野和心胸,并在洛阳和李白结为肝胆相照的朋友。这个时期的创作,表现了他青年时期的气概和抱负。如:《望岳》。一 读书壮游时期二 长安十年时期 公元746年杜甫满怀政治理想到长安考试求官,由于奸相李林甫玩弄了“野无遗贤”的骗术,参加考试的人全部落榜,杜甫也身受其害,困居长安10年之久.不幸的遭遇是他进一步认识到统治者的腐朽,创作出《兵车行》《丽人行》等杰出的现实主义诗篇。

诗的风格由早期的热情奔放,乐观坦荡变的悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。三 战乱流离时期 由于安史之乱,杜甫携家和人民一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。灾难的时代,震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,并达到了现实主义的高峰。 安史之乱后于公元759年由甘肃颠沛流离到了成都,靠了友人的帮助在城西浣花溪畔营建了草堂。他在这里居住了将近4年,写下了240多首诗篇。《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》《蜀相》等就是在这里写就的。

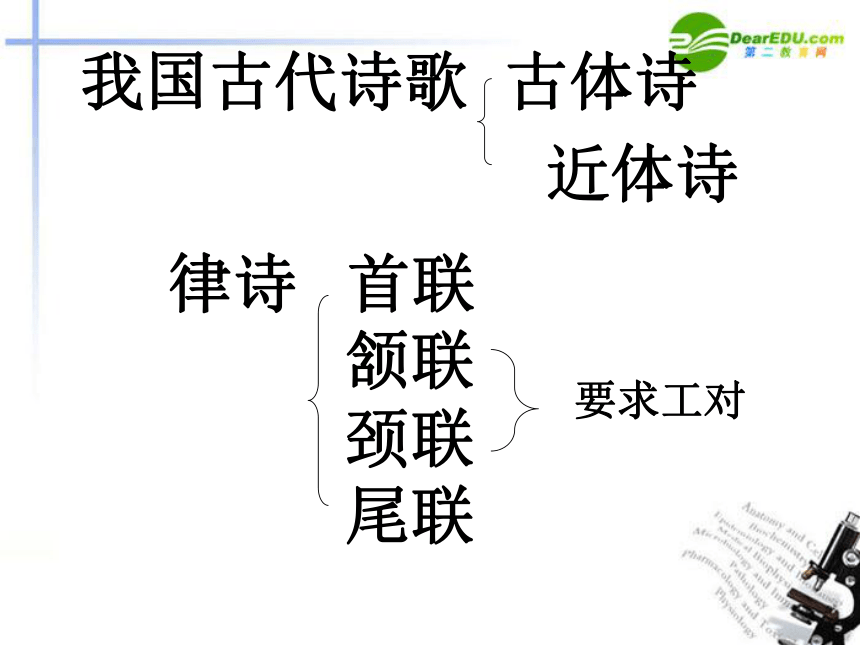

四 漂泊西南时期我国古代诗歌 古体诗

近体诗律诗 首联

颔联

颈联

尾联要求工对杜甫诗三首秋兴八首(其一)

写作背景 《秋兴八首》是大历元年(766)秋日杜甫在夔州时所作。唐宝应元年(762),成都少尹徐知道叛乱,杜甫流亡于梓州、阆州一带。正欲乘舟东下,因好友严武重来镇守四川,杜甫不仅打消了出蜀的念头,而且被严武荐为节度参谋检校工部员外郎。不久,严武病逝,杜甫便携家小乘舟东下,滞留夔州,一住近两年。《秋兴八首》就是大历元年(766)秋日,杜甫在夔州时所作的。 秋兴八首秋兴者,遇秋而遣兴也,感秋生情之意。

八首之中,第一首总起,统帅后面七篇。

首章总写巫山巫峡的秋声秋色,对秋而伤羁旅,是全组诗的序曲, 六 、 课 文 讲 解 其一

玉露凋伤枫树林,

巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,

塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,

孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,

白帝城高急暮砧。

玉露凋伤枫树林, 巫山巫峡气萧森。 白露凋伤了漫山遍野的枫林,秋色已经很深,巫山巫峡呈现出一片萧森景象。

叙写景物之中点明地点时间。

玉露——白露,秋天,草木摇落,白露为霜。

巫山巫峡——诗人所在。

凋伤、萧森——给意境笼罩着败落景象,气氛阴沉,定下全诗感情基调。玉露凋伤枫树林

“悲落叶于劲秋”,秋天草木的凋谢是最容易引起诗人感发的。“玉露凋伤枫树林”这一句,在凄凉之中还有一种艳丽的感觉。因为“玉露”有白色的暗示,白是一种冷色;“枫树林”有红色的暗示,红是一种暖色, 在悲哀中藏有热烈。这两种颜色的强烈对比,就更增强了“凋伤”这个词给人的感觉。巫山巫峡 巫山巫峡气萧森

这是从夔州东望之所见,点出了他现在是身在夔州。“巫山” 上到长江两岸的高山;“巫峡” 下到深谷之间长江的流水。这虽然只是两个地名,但其中有一种包罗一切的“张力”:从高处到低处,从天到地,从山到水,眼前所有的一切都已经被萧森的秋意笼罩无余了。一个整体的广角镜头,定下了一个整体大气候的基调,然后再具体来表现它是怎样的萧条和肃杀。江间波浪兼天涌, 塞上风云接地阴。 峡中的江水波涛汹涌,波浪滔天;塞上的风云阴沉密布,仿佛和地面贴近。

天上地下,处处惊涛骇浪,风云翻滚,阴晦惨淡的气氛笼罩四野。

此联景物描绘之中,形象地表达了诗人和时局那种动荡不安、前途未卜的处境以及诗人阴沉压抑、翻腾起伏的心情。

把峡谷深秋、个人身世、国家沦丧囊括其中,波澜壮阔,哀感深沉。 江间波浪塞上风云

诗作开篇前四句以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的忧国伤时的情怀。 丛菊两开他日泪, 孤舟一系故园心。 秋菊两度盛开,使我再次洒下往日流过的眼泪;一叶孤舟靠岸系绳,始终都牵动着我的故园之思。

这一联是全篇诗意所在。

两开——实乃双关,既指菊开两度,又指泪流两回,见丛菊而流泪,去年如此,今年又如此,足见心情的凄伤。

故园心——实即思念长安之心。

系——亦双关词语:孤舟停泊,舟系于岸;心念长安,系于故园。孤帆一系 面对夔州萧森的秋日山水,忧国伤时之情不禁油然而生。

想起昔日在长安的旧事,不禁老泪纵横。他的心是和“故园”、长安紧紧连在一起的。

寒衣处处催刀尺, 白帝城高急暮砧。我清晰地听到,砧声四起,傍晚时分,在白帝城楼的高处,是那么的急促。妇女们正拿着裁尺和剪刀,为在外的亲人赶制着御寒的衣服。

催刀尺——催动刀尺

急暮砧——黄昏时分捣衣的砧声很紧。

每到秋天,家人要为远方的游子或征人制作寒衣,因此捣衣声是人间的秋声,往往会增添客子的愁绪。

在这黯淡萧条的秋景和暮色中,诗人更平添了一许孤独、忧伤之感。 长安一片月,万户捣衣声。

——李白《子夜吴歌》

雨乍晴,月笼明,秋香院落砧杵鸣。二三更,千万声,捣碎离情,不管愁人听。

——张可久《迎仙客·秋夜》

一行书信千行泪,寒到君边衣到无?

——陈玉兰《寄夫》 孤舟可以系住,使其不能泛诸中流,但诗人的心是系不住的。他的心早已越过江河,越过关山,飞到了长安。

听到了白帝城传来的捣衣声,想到了多少人家正在为游子赶制寒衣,他的乡思离愁以及忧国伤时之情有如白帝城传来的捣衣声,一阵高过一阵,一阵急过一阵。触景伤情景:玉露 枫林 波浪 风云 丛菊 孤舟 暮砧萧瑟 凄凉 雄浑 壮丽承接自如,纵情开合情:离乱之苦,飘零之悲,故园之愁清·无名氏:以其生平之所郁结,与其遭际,暨其伤感,一时荟萃,形为慷慨悲歌,遂为千古之绝调清·贺裳:以‘秋兴’命篇,乃因秋起兴,非咏秋也。其言忽而壮丽,忽而荒凉……正所谓哀伤之至语言失论杜甫诗三首登 高

九月九日忆山东兄弟

王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。登高怀人、客中思乡 诗歌中的登高登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!诗歌中的登高感怀伤时,表达个人的身世之悲。登鹳雀楼

王之涣

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。诗歌中的登高抒怀励志,鼓舞人心 。 写作背景杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。就有了这首被誉为“古今七言律诗第一”的旷世之作。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六

个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点?

(分析意象意境型:答题三步走)风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。更主要是心的。显得天底下的人很渺小,很孤单。 使人听到它的叫声非常悲凉。 这不是一只快乐的鸟,是一只孤独痛苦的鸟。 明确: 迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。 这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,作者抓住这些意象,营造了肃杀凄凉的氛围,抒发作者此时悲凉的心情。二、颌联写了萧萧而下的“无边落木(落叶)”、滚滚东流的“不尽长江”两种景物。这样的景物,对于当时55岁(逝世前3年)、飘零流落同时又是一个现实主义诗人,一个有阔大的胸襟的知识分子的杜甫来说,会产生怎样的感慨? 赏析无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 落叶飘零,无边无际,纷纷扬扬,萧萧而下;奔流的长江,汹涌澎湃,滚滚奔腾而来。

落木——杜甫看到落叶飘零,想到自己已经走到了生命的晚秋。比喻生命的短暂。 长江——一泻千里,比喻时间的流逝。“不尽长江”就指时间的无穷,是指历史长河永不停息。

落木长江无边不尽萧萧滚滚生命之短暂时间之永恒意境:苍凉、雄浑而悲壮下来

这两句成为千古名句,一仰一俯,写秋天肃穆萧杀、空旷辽阔的景色。诗人面对苍凉肃杀的秋景,感慨韶光易逝,这长年漂泊的生涯何时是了?长江不尽,古往今来多少仁人志士和我一样命运多舛.壮志难酬?面对生命的短暂,传达出韶光易逝,壮志难酬的悲怆,虽凄苦冷落却并不消沉。

对句精工,誉为“古今独步”的“句中化境”。子在川上曰:逝者如斯夫。——毛泽东哀吾生之须臾,羡长江之无穷。——《赤壁赋》滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。

——《三国演义》人生代代无穷已,江月年年只相似。

——《春江花月夜》 明确:从第三联可见诗人还在为个人的颠沛流离、困顿潦倒的生活而悲叹。诗人仅仅是悲叹大自然之秋吗?所悲之秋还有何意味?第三联中写到哪些可悲可叹之事?宋代罗大经曾说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”含有八层意思,你能读出几层意思?万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。身逢战乱、时值悲秋、离乡万里、漂泊他乡、人到老年、体弱多病、孤独无依,再加上国家多难,诗人身受八重愁苦。倍感老病孤独,身世凄凉,十分眷念家乡和亲人,也为国家多难忧心忡忡。 小结:颈联由眼前景到心中情,使人感到诗人羁旅之愁和孤独之感,就像无边落木和不尽江水一样,推排不尽,驱赶不绝。 “艰难苦恨繁霜鬓”。“艰难”不仅指诗人一生颠沛流离、生命困顿、命运多舛;还指国势危艰。这位忧愤深广的老诗人无论自己处境如何始终关注天下苍生。造成杜甫悲苦的最根本的原因是什么?从哪句诗可以看出?

“穷年忧黎元,叹息肠内热。”

“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。……安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。”

诗人将个人的命运、社会的命运与国家的命运联系在一起,从而使一己之悲有了广阔而深远的社会内涵,体现了诗人忧国忧民的情怀。诗人的悲秋不仅是悲自然、悲个人,更深层的是悲国家、悲社会之秋。古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境界之高,不愧被称为“诗圣”。 如此多的“悲愁”,诗人应怎样排遣呢? “何以解忧?唯有杜康。”可能借酒浇愁是最好的排遣方法,何况杜甫也特别爱喝酒。有诗为证:

“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡。“

--------------《闻官军收河南河北》

“重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。”

--------------《九日》

杜甫喜也喝酒,忧也喝酒。而且此时正值重阳节,按习俗也应该喝菊花酒,但是老人却不能再喝了,因为他有严重的肺病、风痹等多种疾病。借酒才能浇愁呀,至少能排遣一些愁绪,可是他却因病戒酒,纵有千愁万绪,可怎生排遣?

诗歌至此戛然而止,诗人似乎有千言万语要向世人诉说,却又不说了,不是不想说、不能说,而是愁苦太多太重,说不完、诉不尽,索性不再说,只任这无尽的悲愁郁结在诗的结尾,郁结在诗人心头。 小 结 这是一首最能代表杜诗中景象苍凉阔大、气势雄浑悲壮的七言律诗。

前两联写登高闻见之景,后两联抒登高感触之情。寓情于景,情景交融,充分表达了诗人长年飘泊、忧国伤时、老病孤愁的复杂感情。而格调却雄壮高爽,慷慨激越,高浑一气,古今独步。写景首联颔联仰望云天秋风

俯视清渚白沙仰望天边落木

俯视不尽江水抒情颈联尾联悲秋常作客

多病独登台苦恨霜鬓

新停浊酒视野更开阔哀景写哀情比较《秋兴》与《登高》

共同点: 感情基调上:两首诗都有很浓的悲秋情结。世事艰辛,家愁国难,万里悲秋,老病孤舟,都化作千缕愁绪洋溢在字里行间,作千古一悲,千古一愁。 结构处置上:两诗的首联,颔联都极力描写秋景图,营造了一个悲愁萧森的氛围,使后面的抒情顺理成章,达到了景和情的和谐统一,足见构思之妙。 遣词造句上:都是律诗的典范之作,对仗工整又极具情势。在两诗的颔颈联里体现得特别明显。 不同点 : 感情基调上:《秋兴》诗感伤气氛太浓,境界不如《登高》壮阔。《秋兴》诗首联基调低沉,“凋伤”、“气萧森”是其体现,而《登高》仅点明“风急”、“天高”、“鸟飞回”。

境界上:《秋兴》虽有“江间波涛兼天涌,塞上风云接地阴”,但与《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”相比还是有点逊色。 杜甫诗三首咏怀古迹(其三)

《咏怀古迹》是一组结构严密的七言律诗,共五首,每首各咏一古迹,依次是庾信故居、宋玉故居、昭君村、先主庙、武侯庙,都是借古迹抒发诗人的身世之感。关于它的整体结构,明人王嗣奭在《杜臆》中有很好的解释:“怀庾信、宋玉,以斯文为己任也;怀先主、武侯,叹君臣际会之难逢也;中间昭君一章,盖入宫见妒,与入朝见妒者,千古有同感焉。”群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面

环珮空归夜月魂。

千载琵琶作胡语

分明怨恨曲中论。

咏怀古迹 (其三) 这首诗给我们塑造了哪一个人物形象?

王昭君

找出其中点明感情的词语

怨恨阅读诗歌回答下面的问题从诗中所写,王昭君有哪些不幸呢?

她为什么会有这些不幸呢?

从琵琶声中可心听出她怎样的感情?

看到王昭君的故居,作者可能联想到自己的哪些事呢?一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

环珮空归月夜魂远嫁异邦远葬他乡月魂空归,思念故乡的幽怨。画图省识春风面对画师的无耻行为

怨恨怨恨统治者的昏庸找出其中点明感情的词语昭君的悲剧是由毛延寿造成的吗? 不是。有人曾为毛延寿鸣不平,写过这样两句诗:“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”。金圣叹也曾对此发表评价,大意是:毛延寿则班小人之所以得售其奸,昭君之所以抱恨终身,难道不是你皇上自己造成的吗?搜罗那么多良家妇女充斥后宫专供你皇上一人受用,你连亲自挑选之劳都不肯费,也未免太过分了。

可见,昭君的悲剧是由元帝的昏庸糊

涂造成的。? 《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面只写了昭君的怨恨,并无作者个人的情怀,这是不是与标题“咏怀”二字不符? 背景:唐玄宗天宝五年,作者西入长安,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发后,他前往灵武投奔唐肃宗,任右拾遗。作者因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤,被贬为华州司功。 昭君???????????????????????????? 诗人??????????????????????????

绝代佳人,入宫见妒????????????才华横溢,入朝见妒

画图省识,远离汉宫 不分忠佞,无辜遭贬

身死异国,环珮空归????????????漂泊西南,有家难归

(千载之怨)??????????????????? (深沉怨恨)前人评此诗时说杜甫是“悲昭君以自悲也” 总结:

怀古(含咏史)诗词是诗人在阅读史书或游览古迹时,有感于历史人物或事件的是非,引发出对时局或自己身世的共鸣,或借古以喻今,或借古以讽今之作。

在鉴赏怀古诗词时要抓

住历史人物或事件与时局

和诗人自己身世之间的连

接点。 鉴赏咏史诗三步骤所描写的古人、往事是怎样的(弄清史实)

为什么要写这个古人这段往事 ?诗人在诗中表现出什么态度(体悟感情)

这种态度运用什么方法表达 (分析技巧)杜甫字子美,少时家贫,不奋发振作,旅居于吴、越、齐、赵之地。李邕对他的才学感到惊奇,先前去见他。参加科举考试落第,困居长安。天宝十三年,唐玄宗朝拜献祭于太清宫,祭祀天地和祖宗,杜甫进献了三篇赋。皇上对这几篇赋感到惊奇,让他在集贤院等待诏命。命令宰相考试文辞,提拔为河西尉,杜甫没有接受任职,后来改为右卫率府胄曹参军。(杜甫)多次献上赋和颂(两种文体),于是就自己大力赞扬自己,并且说:“臣的先祖恕、预以来,继承儒学保有官位十一代,等到(祖父)审言时,凭文章显扬于中宗时。臣依赖继承的祖业,从七岁开始写文章,将近四十年,然而衣不蔽体,常常靠人接济生活,私下里担心会死在荒郊外,还希望皇上同情、怜爱我。如果让臣继承先祖的旧业,改变地位低下的长时间的屈辱,那么臣的著述,即使不足以宣扬六经,极为含蕴深刻、感情抑扬,切合时宜、文思敏捷,可以企望赶得上扬雄、枚皋。有这样的臣子,陛下怎能忍心舍弃呢?”

楚地的风俗相信巫师而不相信医生,从夏、商、周三代都这样,现在就更厉害了。凡是有病不管时间长短病情轻重,药一入口不见效,就排斥掉。至于巫师,反复十数次不见效,不后悔,而且把过失归在自己身上痛加责备自己,用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。始终不责怪巫师一句。所以功劳永远归于巫师,失败永远归于医生。见效不见效,巫师总是受上等赏赐而医生总置于他们的后面。所以医生想急于求利,被人信任,又必定假借邪魅的姿容以为容貌,即使上等智慧的人很少不迷惑。甚至沅湘之间用活人来祭祀邪魅,谋求利益,被施以重刑厚罚不怨恨,巫师的祸害盘根错结深固不解。从医之道既然长久不能胜过巫师,即使有优秀的医生也不能发挥自己的才干,以成就自己的名声,学医的人一天天懈怠,所以或者间隔几个郡求一个好医生都找不到。呜呼,先王之道不明白吗?为何巫师的祸害到这种地步!人能终享天年,不是侥幸嘛。

我乡里有个徐若虚先生,徐姓是郡的大姓。徐先生十五岁考中进士,不愿做官,回乡行医。只要别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。过了数十年,他的学问大有成就,著《易简归一》几十卷。

辨别疑难补正缺漏,广博简约,明细观察,彻底了解,通晓细微,融入敏锐的感知,都说是古人再生。他通过把脉治病,不凭借症状,无论富贵还是贫贱,不苛责报酬。相信就治疗,没有不见效。不能治疗,必定预先知道。惟一用巫师就离去了,顾不得自以为是,我乡里的巫师,渐渐不能专享功劳。我行走数千里没有谁能赶得上,偶尔遇到一个,又只是钻研一门,擅长一个方面罢了,没有兼善的人。来到旴江,得到汤伯高,完备明澈沉静深奥,不自我夸耀,非常像徐若虚。我正忧虑巫师的祸害,医生的道术不高明,坐视老百姓夭折而不能救治,爱汤伯高的学问像徐若虚先生,而且尝试总是有效,所以一并写下巫师与医生的行为的利害与徐若虚的本末赠给汤伯高。嗟夫,假使世上的医生都像徐若虚、汤伯高,信的人都是我乡里的人,巫师还能长久胜利吗?

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。听说庐山有郭氏,号南寄,也有名。

世上疮痍,诗中圣哲。

满眼河山,大地早非唐李有;

一腔君国,草堂犹是杜陵春。

草堂留后世,诗圣著千秋。杜甫杜甫诗三首登 高秋兴八首

(其一)咏怀古迹

(其三) 杜甫(七一二-七七零),字子美,生于河南巩县(今河南省巩县),因曾居长安城南少陵,故自称少陵野老,世称杜少陵。三十五岁以前读书与游历。天宝年间到长安,仕进无门,困顿了十年,才获得右卫率府胄曹参军的小职。安史之乱开始,他流亡颠沛,竟为叛军所俘;脱险后,授官左拾遗。乾元二年(七五九),他弃官西行,最后到四川,定居成都一度在剑南节度使严武幕中任检校工部员外郎,故又有杜工部之称。晚年举家东迁,漂泊鄂、湘一带,贫病而死。 杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

作者简介:杜 甫 简 介 杜甫现存诗一千四百多首。诗“三吏”“三别”皆被传诵,作品汇为《杜工部集》。

他善于表现重大的主题,也 善于描写细小的事物,题材是多 方面的。无论五言、七言、古体、近体,都特别出色,又能融合前 人艺术的各种长处,形成了自己 “沉郁顿挫”的独特风格。

杜甫在我国诗歌发展史上所 作出的贡献是巨大的,他对后世 的影响是深远的。 沉郁顿挫沉郁:思想内容。

“沉”即“深”——深刻、深广、深厚

“郁”即“积”——真实、凝重、含蓄

顿挫:艺术形式。

字面上指遣词用句的停顿转折。

情感的千回百折、

节奏的徐疾相间、

音调的抑扬顿挫、

旋律的跌宕起落杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期 杜甫七岁即能诗文,十五时在文坛初露头角。“读书破万卷,下笔如有神”,“为人性癖耽佳句,语不惊人死不休”,正是他刻苦学习自述。二十岁后, 他开始漫游生活,南游吴越,北游齐赵,饱览了祖国壮丽的河山,开阔了他的视野和心胸,并在洛阳和李白结为肝胆相照的朋友。这个时期的创作,表现了他青年时期的气概和抱负。如:《望岳》。一 读书壮游时期二 长安十年时期 公元746年杜甫满怀政治理想到长安考试求官,由于奸相李林甫玩弄了“野无遗贤”的骗术,参加考试的人全部落榜,杜甫也身受其害,困居长安10年之久.不幸的遭遇是他进一步认识到统治者的腐朽,创作出《兵车行》《丽人行》等杰出的现实主义诗篇。

诗的风格由早期的热情奔放,乐观坦荡变的悲壮凄凉,形成“沉郁顿挫”的诗风。三 战乱流离时期 由于安史之乱,杜甫携家和人民一道受冻挨饿,避难流亡,卷进了生活的底层。在沦陷区,山河破碎之感甚深。灾难的时代,震撼着诗人的心灵,使他写出了《春望》《北征》和“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)等具有高度人民性和爱国思想的不朽诗篇,并达到了现实主义的高峰。 安史之乱后于公元759年由甘肃颠沛流离到了成都,靠了友人的帮助在城西浣花溪畔营建了草堂。他在这里居住了将近4年,写下了240多首诗篇。《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》《蜀相》等就是在这里写就的。

四 漂泊西南时期我国古代诗歌 古体诗

近体诗律诗 首联

颔联

颈联

尾联要求工对杜甫诗三首秋兴八首(其一)

写作背景 《秋兴八首》是大历元年(766)秋日杜甫在夔州时所作。唐宝应元年(762),成都少尹徐知道叛乱,杜甫流亡于梓州、阆州一带。正欲乘舟东下,因好友严武重来镇守四川,杜甫不仅打消了出蜀的念头,而且被严武荐为节度参谋检校工部员外郎。不久,严武病逝,杜甫便携家小乘舟东下,滞留夔州,一住近两年。《秋兴八首》就是大历元年(766)秋日,杜甫在夔州时所作的。 秋兴八首秋兴者,遇秋而遣兴也,感秋生情之意。

八首之中,第一首总起,统帅后面七篇。

首章总写巫山巫峡的秋声秋色,对秋而伤羁旅,是全组诗的序曲, 六 、 课 文 讲 解 其一

玉露凋伤枫树林,

巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,

塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,

孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,

白帝城高急暮砧。

玉露凋伤枫树林, 巫山巫峡气萧森。 白露凋伤了漫山遍野的枫林,秋色已经很深,巫山巫峡呈现出一片萧森景象。

叙写景物之中点明地点时间。

玉露——白露,秋天,草木摇落,白露为霜。

巫山巫峡——诗人所在。

凋伤、萧森——给意境笼罩着败落景象,气氛阴沉,定下全诗感情基调。玉露凋伤枫树林

“悲落叶于劲秋”,秋天草木的凋谢是最容易引起诗人感发的。“玉露凋伤枫树林”这一句,在凄凉之中还有一种艳丽的感觉。因为“玉露”有白色的暗示,白是一种冷色;“枫树林”有红色的暗示,红是一种暖色, 在悲哀中藏有热烈。这两种颜色的强烈对比,就更增强了“凋伤”这个词给人的感觉。巫山巫峡 巫山巫峡气萧森

这是从夔州东望之所见,点出了他现在是身在夔州。“巫山” 上到长江两岸的高山;“巫峡” 下到深谷之间长江的流水。这虽然只是两个地名,但其中有一种包罗一切的“张力”:从高处到低处,从天到地,从山到水,眼前所有的一切都已经被萧森的秋意笼罩无余了。一个整体的广角镜头,定下了一个整体大气候的基调,然后再具体来表现它是怎样的萧条和肃杀。江间波浪兼天涌, 塞上风云接地阴。 峡中的江水波涛汹涌,波浪滔天;塞上的风云阴沉密布,仿佛和地面贴近。

天上地下,处处惊涛骇浪,风云翻滚,阴晦惨淡的气氛笼罩四野。

此联景物描绘之中,形象地表达了诗人和时局那种动荡不安、前途未卜的处境以及诗人阴沉压抑、翻腾起伏的心情。

把峡谷深秋、个人身世、国家沦丧囊括其中,波澜壮阔,哀感深沉。 江间波浪塞上风云

诗作开篇前四句以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的忧国伤时的情怀。 丛菊两开他日泪, 孤舟一系故园心。 秋菊两度盛开,使我再次洒下往日流过的眼泪;一叶孤舟靠岸系绳,始终都牵动着我的故园之思。

这一联是全篇诗意所在。

两开——实乃双关,既指菊开两度,又指泪流两回,见丛菊而流泪,去年如此,今年又如此,足见心情的凄伤。

故园心——实即思念长安之心。

系——亦双关词语:孤舟停泊,舟系于岸;心念长安,系于故园。孤帆一系 面对夔州萧森的秋日山水,忧国伤时之情不禁油然而生。

想起昔日在长安的旧事,不禁老泪纵横。他的心是和“故园”、长安紧紧连在一起的。

寒衣处处催刀尺, 白帝城高急暮砧。我清晰地听到,砧声四起,傍晚时分,在白帝城楼的高处,是那么的急促。妇女们正拿着裁尺和剪刀,为在外的亲人赶制着御寒的衣服。

催刀尺——催动刀尺

急暮砧——黄昏时分捣衣的砧声很紧。

每到秋天,家人要为远方的游子或征人制作寒衣,因此捣衣声是人间的秋声,往往会增添客子的愁绪。

在这黯淡萧条的秋景和暮色中,诗人更平添了一许孤独、忧伤之感。 长安一片月,万户捣衣声。

——李白《子夜吴歌》

雨乍晴,月笼明,秋香院落砧杵鸣。二三更,千万声,捣碎离情,不管愁人听。

——张可久《迎仙客·秋夜》

一行书信千行泪,寒到君边衣到无?

——陈玉兰《寄夫》 孤舟可以系住,使其不能泛诸中流,但诗人的心是系不住的。他的心早已越过江河,越过关山,飞到了长安。

听到了白帝城传来的捣衣声,想到了多少人家正在为游子赶制寒衣,他的乡思离愁以及忧国伤时之情有如白帝城传来的捣衣声,一阵高过一阵,一阵急过一阵。触景伤情景:玉露 枫林 波浪 风云 丛菊 孤舟 暮砧萧瑟 凄凉 雄浑 壮丽承接自如,纵情开合情:离乱之苦,飘零之悲,故园之愁清·无名氏:以其生平之所郁结,与其遭际,暨其伤感,一时荟萃,形为慷慨悲歌,遂为千古之绝调清·贺裳:以‘秋兴’命篇,乃因秋起兴,非咏秋也。其言忽而壮丽,忽而荒凉……正所谓哀伤之至语言失论杜甫诗三首登 高

九月九日忆山东兄弟

王维

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。登高怀人、客中思乡 诗歌中的登高登幽州台歌

陈子昂

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下!诗歌中的登高感怀伤时,表达个人的身世之悲。登鹳雀楼

王之涣

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。诗歌中的登高抒怀励志,鼓舞人心 。 写作背景杜甫身逢战乱,从48岁开始,一直到58岁去世为止, 11年中,一直在外飘零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死在出蜀途中。这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉节)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱;再加上好友李白、高适、严武相继辞世——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他是为排遣抑郁而抱病登台的。就有了这首被誉为“古今七言律诗第一”的旷世之作。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。首联写登高俯仰所见所闻,一连出现哪六

个特写镜头?渲染了秋江景物的什么特点?

(分析意象意境型:答题三步走)风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。使人感到非常冷。既有身体的,又有心灵的。更主要是心的。显得天底下的人很渺小,很孤单。 使人听到它的叫声非常悲凉。 这不是一只快乐的鸟,是一只孤独痛苦的鸟。 明确: 迅疾的秋风、高远的天空、哀鸣的猿啼、孤零冷落的小岛、水落而出的白沙、低飞盘旋的水鸟。 这些都是具有夔州三峡秋季特征的典型景物,作者抓住这些意象,营造了肃杀凄凉的氛围,抒发作者此时悲凉的心情。二、颌联写了萧萧而下的“无边落木(落叶)”、滚滚东流的“不尽长江”两种景物。这样的景物,对于当时55岁(逝世前3年)、飘零流落同时又是一个现实主义诗人,一个有阔大的胸襟的知识分子的杜甫来说,会产生怎样的感慨? 赏析无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 落叶飘零,无边无际,纷纷扬扬,萧萧而下;奔流的长江,汹涌澎湃,滚滚奔腾而来。

落木——杜甫看到落叶飘零,想到自己已经走到了生命的晚秋。比喻生命的短暂。 长江——一泻千里,比喻时间的流逝。“不尽长江”就指时间的无穷,是指历史长河永不停息。

落木长江无边不尽萧萧滚滚生命之短暂时间之永恒意境:苍凉、雄浑而悲壮下来

这两句成为千古名句,一仰一俯,写秋天肃穆萧杀、空旷辽阔的景色。诗人面对苍凉肃杀的秋景,感慨韶光易逝,这长年漂泊的生涯何时是了?长江不尽,古往今来多少仁人志士和我一样命运多舛.壮志难酬?面对生命的短暂,传达出韶光易逝,壮志难酬的悲怆,虽凄苦冷落却并不消沉。

对句精工,誉为“古今独步”的“句中化境”。子在川上曰:逝者如斯夫。——毛泽东哀吾生之须臾,羡长江之无穷。——《赤壁赋》滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。

——《三国演义》人生代代无穷已,江月年年只相似。

——《春江花月夜》 明确:从第三联可见诗人还在为个人的颠沛流离、困顿潦倒的生活而悲叹。诗人仅仅是悲叹大自然之秋吗?所悲之秋还有何意味?第三联中写到哪些可悲可叹之事?宋代罗大经曾说“万里悲秋常作客,百年多病独登台”含有八层意思,你能读出几层意思?万里,地之远也;

秋,时之凄惨也;

作客,羁旅也;

常作客,久旅也;

百年,齿暮也;

多病,衰疾也;

台,高迥处也;

独登台,无亲朋也。

十四字之间含八意,而对偶又极精确。身逢战乱、时值悲秋、离乡万里、漂泊他乡、人到老年、体弱多病、孤独无依,再加上国家多难,诗人身受八重愁苦。倍感老病孤独,身世凄凉,十分眷念家乡和亲人,也为国家多难忧心忡忡。 小结:颈联由眼前景到心中情,使人感到诗人羁旅之愁和孤独之感,就像无边落木和不尽江水一样,推排不尽,驱赶不绝。 “艰难苦恨繁霜鬓”。“艰难”不仅指诗人一生颠沛流离、生命困顿、命运多舛;还指国势危艰。这位忧愤深广的老诗人无论自己处境如何始终关注天下苍生。造成杜甫悲苦的最根本的原因是什么?从哪句诗可以看出?

“穷年忧黎元,叹息肠内热。”

“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。……安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。”

诗人将个人的命运、社会的命运与国家的命运联系在一起,从而使一己之悲有了广阔而深远的社会内涵,体现了诗人忧国忧民的情怀。诗人的悲秋不仅是悲自然、悲个人,更深层的是悲国家、悲社会之秋。古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境界之高,不愧被称为“诗圣”。 如此多的“悲愁”,诗人应怎样排遣呢? “何以解忧?唯有杜康。”可能借酒浇愁是最好的排遣方法,何况杜甫也特别爱喝酒。有诗为证:

“白日放歌须纵酒,青春做伴好还乡。“

--------------《闻官军收河南河北》

“重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。”

--------------《九日》

杜甫喜也喝酒,忧也喝酒。而且此时正值重阳节,按习俗也应该喝菊花酒,但是老人却不能再喝了,因为他有严重的肺病、风痹等多种疾病。借酒才能浇愁呀,至少能排遣一些愁绪,可是他却因病戒酒,纵有千愁万绪,可怎生排遣?

诗歌至此戛然而止,诗人似乎有千言万语要向世人诉说,却又不说了,不是不想说、不能说,而是愁苦太多太重,说不完、诉不尽,索性不再说,只任这无尽的悲愁郁结在诗的结尾,郁结在诗人心头。 小 结 这是一首最能代表杜诗中景象苍凉阔大、气势雄浑悲壮的七言律诗。

前两联写登高闻见之景,后两联抒登高感触之情。寓情于景,情景交融,充分表达了诗人长年飘泊、忧国伤时、老病孤愁的复杂感情。而格调却雄壮高爽,慷慨激越,高浑一气,古今独步。写景首联颔联仰望云天秋风

俯视清渚白沙仰望天边落木

俯视不尽江水抒情颈联尾联悲秋常作客

多病独登台苦恨霜鬓

新停浊酒视野更开阔哀景写哀情比较《秋兴》与《登高》

共同点: 感情基调上:两首诗都有很浓的悲秋情结。世事艰辛,家愁国难,万里悲秋,老病孤舟,都化作千缕愁绪洋溢在字里行间,作千古一悲,千古一愁。 结构处置上:两诗的首联,颔联都极力描写秋景图,营造了一个悲愁萧森的氛围,使后面的抒情顺理成章,达到了景和情的和谐统一,足见构思之妙。 遣词造句上:都是律诗的典范之作,对仗工整又极具情势。在两诗的颔颈联里体现得特别明显。 不同点 : 感情基调上:《秋兴》诗感伤气氛太浓,境界不如《登高》壮阔。《秋兴》诗首联基调低沉,“凋伤”、“气萧森”是其体现,而《登高》仅点明“风急”、“天高”、“鸟飞回”。

境界上:《秋兴》虽有“江间波涛兼天涌,塞上风云接地阴”,但与《登高》“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”相比还是有点逊色。 杜甫诗三首咏怀古迹(其三)

《咏怀古迹》是一组结构严密的七言律诗,共五首,每首各咏一古迹,依次是庾信故居、宋玉故居、昭君村、先主庙、武侯庙,都是借古迹抒发诗人的身世之感。关于它的整体结构,明人王嗣奭在《杜臆》中有很好的解释:“怀庾信、宋玉,以斯文为己任也;怀先主、武侯,叹君臣际会之难逢也;中间昭君一章,盖入宫见妒,与入朝见妒者,千古有同感焉。”群山万壑赴荆门,

生长明妃尚有村。

一去紫台连朔漠,

独留青冢向黄昏。

画图省识春风面

环珮空归夜月魂。

千载琵琶作胡语

分明怨恨曲中论。

咏怀古迹 (其三) 这首诗给我们塑造了哪一个人物形象?

王昭君

找出其中点明感情的词语

怨恨阅读诗歌回答下面的问题从诗中所写,王昭君有哪些不幸呢?

她为什么会有这些不幸呢?

从琵琶声中可心听出她怎样的感情?

看到王昭君的故居,作者可能联想到自己的哪些事呢?一去紫台连朔漠

独留青冢向黄昏

环珮空归月夜魂远嫁异邦远葬他乡月魂空归,思念故乡的幽怨。画图省识春风面对画师的无耻行为

怨恨怨恨统治者的昏庸找出其中点明感情的词语昭君的悲剧是由毛延寿造成的吗? 不是。有人曾为毛延寿鸣不平,写过这样两句诗:“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”。金圣叹也曾对此发表评价,大意是:毛延寿则班小人之所以得售其奸,昭君之所以抱恨终身,难道不是你皇上自己造成的吗?搜罗那么多良家妇女充斥后宫专供你皇上一人受用,你连亲自挑选之劳都不肯费,也未免太过分了。

可见,昭君的悲剧是由元帝的昏庸糊

涂造成的。? 《咏怀古迹(其三)》题为咏怀,可里面只写了昭君的怨恨,并无作者个人的情怀,这是不是与标题“咏怀”二字不符? 背景:唐玄宗天宝五年,作者西入长安,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发后,他前往灵武投奔唐肃宗,任右拾遗。作者因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤,被贬为华州司功。 昭君???????????????????????????? 诗人??????????????????????????

绝代佳人,入宫见妒????????????才华横溢,入朝见妒

画图省识,远离汉宫 不分忠佞,无辜遭贬

身死异国,环珮空归????????????漂泊西南,有家难归

(千载之怨)??????????????????? (深沉怨恨)前人评此诗时说杜甫是“悲昭君以自悲也” 总结:

怀古(含咏史)诗词是诗人在阅读史书或游览古迹时,有感于历史人物或事件的是非,引发出对时局或自己身世的共鸣,或借古以喻今,或借古以讽今之作。

在鉴赏怀古诗词时要抓

住历史人物或事件与时局

和诗人自己身世之间的连

接点。 鉴赏咏史诗三步骤所描写的古人、往事是怎样的(弄清史实)

为什么要写这个古人这段往事 ?诗人在诗中表现出什么态度(体悟感情)

这种态度运用什么方法表达 (分析技巧)杜甫字子美,少时家贫,不奋发振作,旅居于吴、越、齐、赵之地。李邕对他的才学感到惊奇,先前去见他。参加科举考试落第,困居长安。天宝十三年,唐玄宗朝拜献祭于太清宫,祭祀天地和祖宗,杜甫进献了三篇赋。皇上对这几篇赋感到惊奇,让他在集贤院等待诏命。命令宰相考试文辞,提拔为河西尉,杜甫没有接受任职,后来改为右卫率府胄曹参军。(杜甫)多次献上赋和颂(两种文体),于是就自己大力赞扬自己,并且说:“臣的先祖恕、预以来,继承儒学保有官位十一代,等到(祖父)审言时,凭文章显扬于中宗时。臣依赖继承的祖业,从七岁开始写文章,将近四十年,然而衣不蔽体,常常靠人接济生活,私下里担心会死在荒郊外,还希望皇上同情、怜爱我。如果让臣继承先祖的旧业,改变地位低下的长时间的屈辱,那么臣的著述,即使不足以宣扬六经,极为含蕴深刻、感情抑扬,切合时宜、文思敏捷,可以企望赶得上扬雄、枚皋。有这样的臣子,陛下怎能忍心舍弃呢?”

楚地的风俗相信巫师而不相信医生,从夏、商、周三代都这样,现在就更厉害了。凡是有病不管时间长短病情轻重,药一入口不见效,就排斥掉。至于巫师,反复十数次不见效,不后悔,而且把过失归在自己身上痛加责备自己,用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。始终不责怪巫师一句。所以功劳永远归于巫师,失败永远归于医生。见效不见效,巫师总是受上等赏赐而医生总置于他们的后面。所以医生想急于求利,被人信任,又必定假借邪魅的姿容以为容貌,即使上等智慧的人很少不迷惑。甚至沅湘之间用活人来祭祀邪魅,谋求利益,被施以重刑厚罚不怨恨,巫师的祸害盘根错结深固不解。从医之道既然长久不能胜过巫师,即使有优秀的医生也不能发挥自己的才干,以成就自己的名声,学医的人一天天懈怠,所以或者间隔几个郡求一个好医生都找不到。呜呼,先王之道不明白吗?为何巫师的祸害到这种地步!人能终享天年,不是侥幸嘛。

我乡里有个徐若虚先生,徐姓是郡的大姓。徐先生十五岁考中进士,不愿做官,回乡行医。只要别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。过了数十年,他的学问大有成就,著《易简归一》几十卷。

辨别疑难补正缺漏,广博简约,明细观察,彻底了解,通晓细微,融入敏锐的感知,都说是古人再生。他通过把脉治病,不凭借症状,无论富贵还是贫贱,不苛责报酬。相信就治疗,没有不见效。不能治疗,必定预先知道。惟一用巫师就离去了,顾不得自以为是,我乡里的巫师,渐渐不能专享功劳。我行走数千里没有谁能赶得上,偶尔遇到一个,又只是钻研一门,擅长一个方面罢了,没有兼善的人。来到旴江,得到汤伯高,完备明澈沉静深奥,不自我夸耀,非常像徐若虚。我正忧虑巫师的祸害,医生的道术不高明,坐视老百姓夭折而不能救治,爱汤伯高的学问像徐若虚先生,而且尝试总是有效,所以一并写下巫师与医生的行为的利害与徐若虚的本末赠给汤伯高。嗟夫,假使世上的医生都像徐若虚、汤伯高,信的人都是我乡里的人,巫师还能长久胜利吗?

伯高名尧,自号常静处士。若虚名棪。听说庐山有郭氏,号南寄,也有名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》