粤教版语文必修2同步教学课件:5 中国现代诗歌五首

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修2同步教学课件:5 中国现代诗歌五首 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-18 21:47:51 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。5 中国现代诗歌五首学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.能说出闻一多、徐志摩、艾青、食指、舒婷的生平及各自的诗作风格。

2.会运用象征手法;把握诗歌意象,领会诗人情感;分析诗歌语言与诗歌风格;注重诵读,增进对诗人情感的把握和对诗歌主题的理解。

3.体会闻一多爱国之情的痛苦与激愤,理解徐志摩对康桥的无尽眷恋与赞美之情,体会艾青对苦难中国的赤诚与悲哀,品味食指对生命的热爱,领会舒婷借双桅船之口表达的对海岸的思慕之情。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.连线作者

?

闻一多

(1)闻一多(1899—1946),原名闻家骅,诗人、学者、民主战士。新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究,被郭沫若称为“前无古人,后无来者”。1946年夏在昆明遇刺身亡。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知徐志摩

(2)徐志摩(1896—1931),笔名南湖、云中鹤等,浙江海宁人。中国现代著名诗人、散文家。其诗歌有较高的艺术性:形象性强,比喻贴切,音节和谐,语言清丽,形式多样。主要作品有《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》等。他是中国新月派的代表诗人。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知艾青

(3)艾青(1910—1996),原名蒋海澄,浙江金华人。艾青是我国现代文学史上著名的爱国诗人。主要作品有《大堰河——我的保姆》《我爱这土地》《向太阳》《归来的歌》等。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知食指

(4)食指,生于1948年,原名郭路生,著名诗人,被称为新诗潮诗歌第一人,其诗具有质朴的风格。其诗歌创作开始于20世纪60年代,早期作品广泛传诵于插队知青和都市青年中。主要作品有《相信未来》《海洋三部曲》《鱼儿三部曲》《这是四点零八分的北京》等。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知舒婷

(5)舒婷,生于1952年,原名龚佩瑜,福建厦门人。1969年开始创作,1979年公开发表作品。主要作品有诗集《双桅船》《会唱歌的鸢尾花》《始祖鸟》,散文集《心烟》等。其作品已被翻译成20多种文字,境外出版5个语种的诗集单译本。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.写作背景

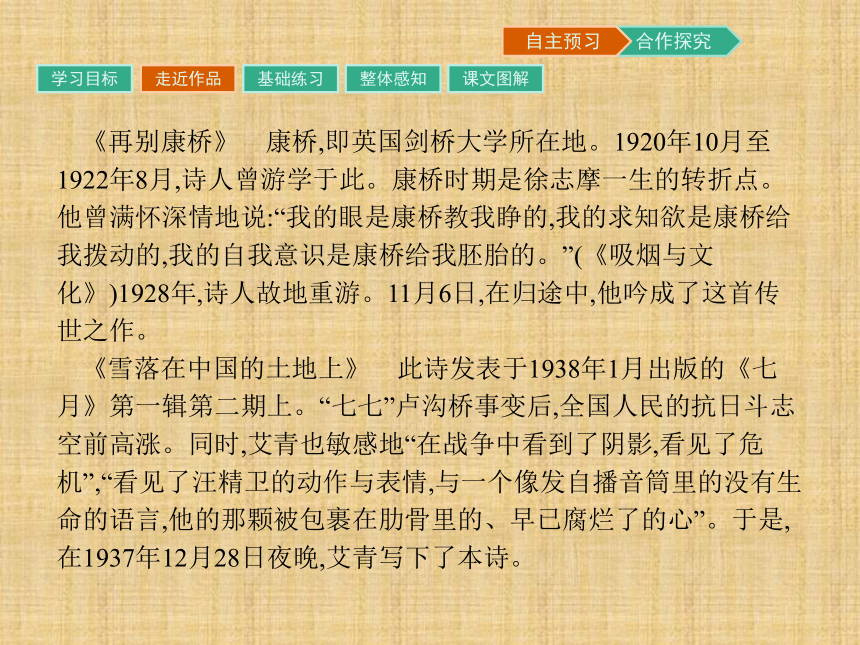

《死水》 此诗作于1925年。此时,闻一多刚从美国留学归来,目睹国内“死水”般的现实,十分失望。在国外的时候,诗人曾热情地讴歌“如花的祖国”(《忆菊》),而现实却完全是另一回事。当时,军阀统治下的中国腐败破落、满目疮痍。这一切令诗人痛苦不堪,他时刻在心底叫喊着:这是一沟绝望的死水!据说,直接引发诗人的灵感并写下《死水》的,是这样一件事:在北京二龙路一带,诗人看到了一沟臭水,由此联想到中国的现实,眼前具体的景象与心中忧愤激昂的诗情联系在一起,于是就写下了《死水》一诗。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知《再别康桥》 康桥,即英国剑桥大学所在地。1920年10月至1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。他曾满怀深情地说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”(《吸烟与文化》)1928年,诗人故地重游。11月6日,在归途中,他吟成了这首传世之作。

《雪落在中国的土地上》 此诗发表于1938年1月出版的《七月》第一辑第二期上。“七七”卢沟桥事变后,全国人民的抗日斗志空前高涨。同时,艾青也敏感地“在战争中看到了阴影,看见了危机”,“看见了汪精卫的动作与表情,与一个像发自播音筒里的没有生命的语言,他的那颗被包裹在肋骨里的、早已腐烂了的心”。于是,在1937年12月28日夜晚,艾青写下了本诗。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知《热爱生命》 此诗写于十年动乱结束后不久的1979年,堪称《相信未来》的姊妹篇。它们影响了整整一代人,当年的许多知青,在生活极其艰难和理想接近破灭时,正是《相信未来》和《热爱生命》鼓励他们顽强地活下去。

《双桅船》 此诗写于1979年。这一时期,刚刚经历了十年“文革”的一代青年,还难以准确地给自己的未来和前途定位,思想仍然处于迷茫中。当时很少有人敢大胆地说出自己内心最真实、最隐蔽的思想。这首诗就是在这种情况下创作的。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知3.词语积累

(1)罗绮:有花纹或图案的丝织品。

(2)漫溯:逆着水流的方向走。

(3)暴戾:粗暴乖张,残酷凶恶。

(4)啮啃:用牙咬或啃。

(5)崎岖:形容山路不平,也形容处境艰难。

(6)憔悴:形容人瘦弱,面色不好看。

(7)漪沦:水上的波纹。

(8)剩菜残羹:吃剩的食物。比喻弃余无用之物。

(9)蓬发垢面:头发蓬乱,脸上很脏。旧时形容贫苦人生活条件很坏的样子。也泛指没有修饰。

(10)凄风苦雨:①形容天气恶劣。②比喻悲惨凄凉的境遇。凄风,寒冷的风;苦雨,连绵不停的雨,久下成灾的雨。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.词义辨析

(1)寂寞 寂静

辨析“寂寞”指孤单冷清,侧重于形容人的情绪。“寂静”指没有声音,很静,侧重于无声的状态。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知(2)天涯海角 天南地北

辨析二者都有“相隔极远”的意思。“天涯海角”还形容极远的地方。“天南地北”还形容说话漫无边际。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.《死水》一诗中,作者笔下的死水有什么特点?死水里有什么?作者对这一潭死水的评价是什么?用原诗中的话回答。

提示:①这是一沟绝望的死水,/清风吹不起半点漪沦。②破铜烂铁,剩菜残羹,油腻,霉菌,白沫,花蚊,青蛙。③这里断不是美的所在。

2.通过读《再别康桥》,你觉得诗歌表达了诗人什么样的思想感情?

提示:别离之情。全诗以离别康桥时感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。

3.《雪落在中国的土地上》结尾“中国,/我的在没有灯光的晚上/所写的无力的诗句/能给你些许的温暖么?”表现了诗人什么样的情怀?

提示:赤子情怀。向苦难的祖国奉献了一颗赤子之心。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.《热爱生命》的写作思路是怎样的?

提示:首先运用“葛藤”“砝码”“荒草野径”这些意象来展示自己不畏惧艰难的决心;然后推出主人公“我”的形象——“流浪儿般”“乞丐似的”与“赤着双脚”“光着脊背”——突出心灵漂泊的景况。虽然环境是如此恶劣和艰辛,但是心中依然信念不变:相信未来,热爱生命。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知手法:象征、反讽 情感:厌恶、痛恨学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知民族的灾难 (民族命运) 赤子的情怀 (个人命运)学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知相信 未来 热爱 生命问题导学写法探究积累与运用1.诗人是如何描写“死水”的?

提示:第一小节突出了死水的凝滞、绝望、完全丧失了生命力。“不如”“爽性”是作者的愤激之语,表达了对死水的厌恶之情。

第二至第四小节,作者分别从色彩(铜——翡翠、铁——桃花、油腻——罗绮、霉菌——云霞)、状态(酵成绿酒、飘满白沫)、声音(笑声、歌声)上描绘了死水的特点,所选意象在作者笔下都变得明艳万分,绚烂异常。运用比喻手法,以美好的事物来比喻极端的丑恶现象,反衬死水绝顶的肮脏、黯淡与污秽,进而尖锐讽刺,给黑暗的社会以无情的揭露与批判。问题导学写法探究积累与运用2.《再别康桥》中一句“揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦”,在你的理解中,“梦”的具体内容是什么?

提示:这里的“梦”应当包括过去诗人对未来的各种美好的憧憬与追求。根据诗人过去的经历与思想变化的过程,它至少应该包括追求自由自在的生活之梦,追求国家富强之梦,追求自由美好的爱情之梦以及取得辉煌成就的文学之梦等。遗憾的是,多年以后,诗人的这些梦想,都揉碎在浮藻间,早已沉淀在了清清的潭底中。所以,这里所抒发的远不只是诗人对康桥的喜爱,更包含了诗人在现实生活中的无奈与失落。问题导学写法探究积累与运用3.《雪落在中国的土地上》中的“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”两句在诗中反复出现了四次。请从篇章结构这个角度说一说这两句诗在全篇中的作用。

提示:本诗有着音乐式的结构:起句“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”,平缓、低沉,倾诉式的叙述语调,形成全诗的“主旋律”;接着精心安排三个乐段,由诗人与土地上的“人”——北国林间赶车的农夫,南方乌篷船里的少妇,失去了“他们肥沃的田地”的“土地的垦殖者”进行对话,在如怨如泣的倾诉中,不断深化刻骨铭心的“寒冷感”,并作抽象的概括提升:“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀”,“中国的苦痛与灾难/像这雪夜一样广阔而又漫长呀”,凸显了全诗的象征意义。在这三个乐段之间,主旋律乐句不断重现,将诗人悲苦、忧郁的情感逐渐推向高潮。而最后的尾句却又给人以“些许的温暖”,有如余音袅袅,耐人寻味。问题导学写法探究积累与运用4.对《双桅船》中的主要意象进行解读。

提示:①“岸”象征女性的爱情归宿。“船”双桅并在,意味着诗人爱情与事业并立而又相互区别的心理。

②“船”与“岸”的对话实际是诗人的内心独白。“船”尽管被雾打湿了双翼,但仍要在风暴中行进。这种行进是无休止的,人生的追求也是无休止的。在一个理想彼岸到达之后,新的理想彼岸又在前面诱惑着你。生命不息,追求不止。

③“双桅船”象征人不断追求的精神品质,“风暴”象征人生中的困难、挫折和挑战,“灯”象征一种希望,“风”象征一种动力。诗人借助这些意象,激励自己要像“双桅船”那样不怕挫折、不怕困难,永不放弃,不知疲倦地将生命之舟驶向彼岸。问题导学写法探究积累与运用自主探究

《热爱生命》一诗中运用了很多带有痛苦和悲哀色彩的客观意象,意在表明生活的艰难,命运的坎坷。但诗人以无比的坚毅和刚强,以近乎悲壮的口吻告诉我们:不管多艰难,我们都应该向命运挑战,实现人生的价值。但是随着经济的发展,生活水平的提高,很多忽视生命、残害生命的现象屡屡发生。请结合自己的认识和有关的生活现象,谈一谈你对“热爱生命,实现人生价值”的认识。

观点:生活中肯定是痛苦和快乐相伴,顺境与逆境同存,但不管生活呈现给我们什么,我们都应该努力进取,热爱生命,实现人生的价值。身处逆境,不自弃,敢于挑战;身处顺境,更稳重,居安思危,努力让自己的人生更丰富,更积极,更精彩。问题导学写法探究积累与运用《死水》

(1)寄托(隐喻)和象征手法的运用。

作者以新颖恰切的比喻破题,把半殖民地半封建社会的旧中国比作“一沟绝望的死水”,它滞塞,污秽,毫无生气,肮脏不堪。作者还故意用“翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”“绿酒”“珍珠”等美好的形象,来反衬铜绿、铁锈、油腻、白沫等丑恶的事物,目的是揭露旧中国表面的繁荣下腐朽肮脏的本质。

(2)反讽手法的运用。

诗人借鉴西方现代派始祖之一波德莱尔“以丑为美”的主张和技巧,营造出一种反讽的氛围来揭露、批判丑恶和肮脏。美与丑交织形成反差,造成新颖独特的表达效果。丑写得越美,越引人反感,使读者去反思诗人要表达的真情实感,增强了引人思考的魅力。问题导学写法探究积累与运用(3)绘画美的语言色彩。

《死水》本来写的是一沟发臭的水,但所用的语言却有十分鲜明的色彩。这些艳丽的色彩显示出的是油画般的“绘画美”。问题导学写法探究积累与运用《再别康桥》

(1)构思别出心裁,不落俗套。

一般别离的诗,告别的是人,而此诗告别的是康桥,作别的是西天的云彩。

一般别离的诗,告别时会有千言万语的嘱托与叮咛,或牵手顿足,或肝肠寸断; 而此诗却以“轻轻”“悄悄”“沉默”渲染出了一个只着色不摹声的寂静环境,可谓是“此时无声胜有声”。

独具特色的意象选取。没有告别送行的人以及车水马龙,有的只是云彩、金柳、青荇、星辉等自然景物,造成一种清新感。问题导学写法探究积累与运用(2)具有三美特征:音乐美、绘画美、建筑美。

音乐美,是对诗歌的音节而言。朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。

押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;箫,桥;来,彩。音节和谐,节奏感强。回环复沓,首节和尾节,语意相似,节奏相同,构成了回环呼应的结构形式。

绘画美,是指诗的语言多选用有色彩的词语。

建筑美,是指节的匀称和句的整齐。本诗共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。问题导学写法探究积累与运用《雪落在中国的土地上》

(1)运用多组意象、多组画面逼真地体现主题。

如“蓬发垢面的少妇”、失去了田地和家畜的“垦殖者”在“饥馑的大地”上,朝向阴暗的天,“伸出乞援的/颤抖着的两臂”等意象与画面。

(2)运用描写、比喻和反复咏叹等艺术手段使全诗笼罩在悲哀的氛围中。

如:诗人把雪夜的“风”描写和比喻成一个“太悲哀了的老妇”;把敌人强占的土地描写成“被烽火所啮啃着的地域”;“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”这悲惋而凝重的诗句多次重唱于诗节之中;在一些诗节的末尾,又恰当地用了感叹词“呀”。问题导学写法探究积累与运用《热爱生命》

(1)最突出的特点是寓深刻的思想于质朴无华的词句当中。

(2)运用了独白的方式、大量的比喻、“四行一段”的体式。

《双桅船》

最突出的是象征手法和意象的运用:

“双桅船”象征了人不断追求的一种精神品质;“岸”象征了人不断升华的生活境界和理想;“风暴”象征了人生中的困难、挫折和挑战;“灯”象征了一种希望,而“风”又象征了一种动力。作者借助这一系列的象征性形象,以引起人们丰富的联想,激励人们要像双桅船那样不怕挫折,不惧困难,去面对自己的生活,永不言弃,要充满信心和勇气,不知疲倦地将生命之舟由“天涯”驶向“海角”。问题导学写法探究积累与运用导练

请以某一具体事物(如叶、雨、粉笔等)为题,运用象征手法,写一篇300字左右的散文诗。

创意激活 象征就是根据事物之间的某种联系,借助某人某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。恰当地运用象征手法,可以把某些比较抽象的精神品质,化为具体的可以感知的形象,从而给读者留下深刻的印象;可以把不便于明说的意思含蓄地表示出来,赋予文章以深意,从而给读者留下咀嚼回味的余地。问题导学写法探究积累与运用范例展示

叶

叶,是那么普通,又是那么惹人注目。一年四季中,它是一成不变的,也是瞬息万变的。它,谁都见过,但很少有人注意到它。它只是一片小小的树叶。

春天,它甘愿当陪衬,衬出花儿的美丽,默默无闻地奉献自己最美好的时刻。是它,给春天展现了无限的生机,无限的美妙。当我们陷入一片春色时,是否想到过这些树叶呢?

夏天,烈日当头的时候,它不怕炎热,繁茂地生长着,为路上的行人遮阳蔽日,却没有丝毫的埋怨。或许,它现在觉得已经够了,不需要回报。

秋天,那些寒风潇潇的日子,街上冷冷清清,不一会儿,它们就会结束那短暂的生命,飘落下来,“化作春泥更护花”!问题导学写法探究积累与运用生命虽短暂,它却做出了超越生命的无私奉献!

于是,我懂得了叶的珍贵。问题导学写法探究积累与运用(1)抗战时期,闻一多在西南联大任教授,生活非常困难。像他这样的名教授,生活要好一点很容易,可以用他的专业知识发点国难财,但闻一多对此不屑一顾。他家七口人住在城郊简陋的农舍里,朋友们看了心中难受,但闻一多不以为然,高吟杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,并说:“教了好多年杜甫的诗,只有亲身体验了之后,才能领会到杜甫的心情和胸怀。”

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:骨气、境界、民族的脊梁、榜样、胸怀问题导学写法探究积累与运用(2)《再别康桥》:现实与天堂的距离,理想与黑暗的反差,曾经的回忆是最美丽的温暖。于是,你轻轻地招手,悄悄地挥袖,感叹一声,竟成了文学史上经典的徐氏康桥。

《死水》:如火的热情,表达的却是零度的冰冷;铜绿的翡翠,锈满的竟是伤心的冷艳;满眼的繁华理想,看到的却是一汪绝望的死水,忍不住痛哭一声:我的中国。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:理想与现实、回忆、理想、爱国、距离问题导学写法探究积累与运用拓展阅读

闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院的、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用摁钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。问题导学写法探究积累与运用能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的点画派,说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之,则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是画家,有谁能办到?

(节选自汪曾祺《闻一多先生上课》)

自主点评:??

2.会运用象征手法;把握诗歌意象,领会诗人情感;分析诗歌语言与诗歌风格;注重诵读,增进对诗人情感的把握和对诗歌主题的理解。

3.体会闻一多爱国之情的痛苦与激愤,理解徐志摩对康桥的无尽眷恋与赞美之情,体会艾青对苦难中国的赤诚与悲哀,品味食指对生命的热爱,领会舒婷借双桅船之口表达的对海岸的思慕之情。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.连线作者

?

闻一多

(1)闻一多(1899—1946),原名闻家骅,诗人、学者、民主战士。新诗集《红烛》《死水》是现代诗坛经典之作。他对《周易》《诗经》《庄子》《楚辞》四大古籍的整理研究,被郭沫若称为“前无古人,后无来者”。1946年夏在昆明遇刺身亡。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知徐志摩

(2)徐志摩(1896—1931),笔名南湖、云中鹤等,浙江海宁人。中国现代著名诗人、散文家。其诗歌有较高的艺术性:形象性强,比喻贴切,音节和谐,语言清丽,形式多样。主要作品有《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》等。他是中国新月派的代表诗人。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知艾青

(3)艾青(1910—1996),原名蒋海澄,浙江金华人。艾青是我国现代文学史上著名的爱国诗人。主要作品有《大堰河——我的保姆》《我爱这土地》《向太阳》《归来的歌》等。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知食指

(4)食指,生于1948年,原名郭路生,著名诗人,被称为新诗潮诗歌第一人,其诗具有质朴的风格。其诗歌创作开始于20世纪60年代,早期作品广泛传诵于插队知青和都市青年中。主要作品有《相信未来》《海洋三部曲》《鱼儿三部曲》《这是四点零八分的北京》等。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知舒婷

(5)舒婷,生于1952年,原名龚佩瑜,福建厦门人。1969年开始创作,1979年公开发表作品。主要作品有诗集《双桅船》《会唱歌的鸢尾花》《始祖鸟》,散文集《心烟》等。其作品已被翻译成20多种文字,境外出版5个语种的诗集单译本。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.写作背景

《死水》 此诗作于1925年。此时,闻一多刚从美国留学归来,目睹国内“死水”般的现实,十分失望。在国外的时候,诗人曾热情地讴歌“如花的祖国”(《忆菊》),而现实却完全是另一回事。当时,军阀统治下的中国腐败破落、满目疮痍。这一切令诗人痛苦不堪,他时刻在心底叫喊着:这是一沟绝望的死水!据说,直接引发诗人的灵感并写下《死水》的,是这样一件事:在北京二龙路一带,诗人看到了一沟臭水,由此联想到中国的现实,眼前具体的景象与心中忧愤激昂的诗情联系在一起,于是就写下了《死水》一诗。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知《再别康桥》 康桥,即英国剑桥大学所在地。1920年10月至1922年8月,诗人曾游学于此。康桥时期是徐志摩一生的转折点。他曾满怀深情地说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”(《吸烟与文化》)1928年,诗人故地重游。11月6日,在归途中,他吟成了这首传世之作。

《雪落在中国的土地上》 此诗发表于1938年1月出版的《七月》第一辑第二期上。“七七”卢沟桥事变后,全国人民的抗日斗志空前高涨。同时,艾青也敏感地“在战争中看到了阴影,看见了危机”,“看见了汪精卫的动作与表情,与一个像发自播音筒里的没有生命的语言,他的那颗被包裹在肋骨里的、早已腐烂了的心”。于是,在1937年12月28日夜晚,艾青写下了本诗。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知《热爱生命》 此诗写于十年动乱结束后不久的1979年,堪称《相信未来》的姊妹篇。它们影响了整整一代人,当年的许多知青,在生活极其艰难和理想接近破灭时,正是《相信未来》和《热爱生命》鼓励他们顽强地活下去。

《双桅船》 此诗写于1979年。这一时期,刚刚经历了十年“文革”的一代青年,还难以准确地给自己的未来和前途定位,思想仍然处于迷茫中。当时很少有人敢大胆地说出自己内心最真实、最隐蔽的思想。这首诗就是在这种情况下创作的。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知3.词语积累

(1)罗绮:有花纹或图案的丝织品。

(2)漫溯:逆着水流的方向走。

(3)暴戾:粗暴乖张,残酷凶恶。

(4)啮啃:用牙咬或啃。

(5)崎岖:形容山路不平,也形容处境艰难。

(6)憔悴:形容人瘦弱,面色不好看。

(7)漪沦:水上的波纹。

(8)剩菜残羹:吃剩的食物。比喻弃余无用之物。

(9)蓬发垢面:头发蓬乱,脸上很脏。旧时形容贫苦人生活条件很坏的样子。也泛指没有修饰。

(10)凄风苦雨:①形容天气恶劣。②比喻悲惨凄凉的境遇。凄风,寒冷的风;苦雨,连绵不停的雨,久下成灾的雨。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.词义辨析

(1)寂寞 寂静

辨析“寂寞”指孤单冷清,侧重于形容人的情绪。“寂静”指没有声音,很静,侧重于无声的状态。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知(2)天涯海角 天南地北

辨析二者都有“相隔极远”的意思。“天涯海角”还形容极远的地方。“天南地北”还形容说话漫无边际。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.《死水》一诗中,作者笔下的死水有什么特点?死水里有什么?作者对这一潭死水的评价是什么?用原诗中的话回答。

提示:①这是一沟绝望的死水,/清风吹不起半点漪沦。②破铜烂铁,剩菜残羹,油腻,霉菌,白沫,花蚊,青蛙。③这里断不是美的所在。

2.通过读《再别康桥》,你觉得诗歌表达了诗人什么样的思想感情?

提示:别离之情。全诗以离别康桥时感情起伏为线索,抒发了对康桥依依惜别的深情。

3.《雪落在中国的土地上》结尾“中国,/我的在没有灯光的晚上/所写的无力的诗句/能给你些许的温暖么?”表现了诗人什么样的情怀?

提示:赤子情怀。向苦难的祖国奉献了一颗赤子之心。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.《热爱生命》的写作思路是怎样的?

提示:首先运用“葛藤”“砝码”“荒草野径”这些意象来展示自己不畏惧艰难的决心;然后推出主人公“我”的形象——“流浪儿般”“乞丐似的”与“赤着双脚”“光着脊背”——突出心灵漂泊的景况。虽然环境是如此恶劣和艰辛,但是心中依然信念不变:相信未来,热爱生命。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知手法:象征、反讽 情感:厌恶、痛恨学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知民族的灾难 (民族命运) 赤子的情怀 (个人命运)学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知相信 未来 热爱 生命问题导学写法探究积累与运用1.诗人是如何描写“死水”的?

提示:第一小节突出了死水的凝滞、绝望、完全丧失了生命力。“不如”“爽性”是作者的愤激之语,表达了对死水的厌恶之情。

第二至第四小节,作者分别从色彩(铜——翡翠、铁——桃花、油腻——罗绮、霉菌——云霞)、状态(酵成绿酒、飘满白沫)、声音(笑声、歌声)上描绘了死水的特点,所选意象在作者笔下都变得明艳万分,绚烂异常。运用比喻手法,以美好的事物来比喻极端的丑恶现象,反衬死水绝顶的肮脏、黯淡与污秽,进而尖锐讽刺,给黑暗的社会以无情的揭露与批判。问题导学写法探究积累与运用2.《再别康桥》中一句“揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦”,在你的理解中,“梦”的具体内容是什么?

提示:这里的“梦”应当包括过去诗人对未来的各种美好的憧憬与追求。根据诗人过去的经历与思想变化的过程,它至少应该包括追求自由自在的生活之梦,追求国家富强之梦,追求自由美好的爱情之梦以及取得辉煌成就的文学之梦等。遗憾的是,多年以后,诗人的这些梦想,都揉碎在浮藻间,早已沉淀在了清清的潭底中。所以,这里所抒发的远不只是诗人对康桥的喜爱,更包含了诗人在现实生活中的无奈与失落。问题导学写法探究积累与运用3.《雪落在中国的土地上》中的“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”两句在诗中反复出现了四次。请从篇章结构这个角度说一说这两句诗在全篇中的作用。

提示:本诗有着音乐式的结构:起句“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”,平缓、低沉,倾诉式的叙述语调,形成全诗的“主旋律”;接着精心安排三个乐段,由诗人与土地上的“人”——北国林间赶车的农夫,南方乌篷船里的少妇,失去了“他们肥沃的田地”的“土地的垦殖者”进行对话,在如怨如泣的倾诉中,不断深化刻骨铭心的“寒冷感”,并作抽象的概括提升:“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀”,“中国的苦痛与灾难/像这雪夜一样广阔而又漫长呀”,凸显了全诗的象征意义。在这三个乐段之间,主旋律乐句不断重现,将诗人悲苦、忧郁的情感逐渐推向高潮。而最后的尾句却又给人以“些许的温暖”,有如余音袅袅,耐人寻味。问题导学写法探究积累与运用4.对《双桅船》中的主要意象进行解读。

提示:①“岸”象征女性的爱情归宿。“船”双桅并在,意味着诗人爱情与事业并立而又相互区别的心理。

②“船”与“岸”的对话实际是诗人的内心独白。“船”尽管被雾打湿了双翼,但仍要在风暴中行进。这种行进是无休止的,人生的追求也是无休止的。在一个理想彼岸到达之后,新的理想彼岸又在前面诱惑着你。生命不息,追求不止。

③“双桅船”象征人不断追求的精神品质,“风暴”象征人生中的困难、挫折和挑战,“灯”象征一种希望,“风”象征一种动力。诗人借助这些意象,激励自己要像“双桅船”那样不怕挫折、不怕困难,永不放弃,不知疲倦地将生命之舟驶向彼岸。问题导学写法探究积累与运用自主探究

《热爱生命》一诗中运用了很多带有痛苦和悲哀色彩的客观意象,意在表明生活的艰难,命运的坎坷。但诗人以无比的坚毅和刚强,以近乎悲壮的口吻告诉我们:不管多艰难,我们都应该向命运挑战,实现人生的价值。但是随着经济的发展,生活水平的提高,很多忽视生命、残害生命的现象屡屡发生。请结合自己的认识和有关的生活现象,谈一谈你对“热爱生命,实现人生价值”的认识。

观点:生活中肯定是痛苦和快乐相伴,顺境与逆境同存,但不管生活呈现给我们什么,我们都应该努力进取,热爱生命,实现人生的价值。身处逆境,不自弃,敢于挑战;身处顺境,更稳重,居安思危,努力让自己的人生更丰富,更积极,更精彩。问题导学写法探究积累与运用《死水》

(1)寄托(隐喻)和象征手法的运用。

作者以新颖恰切的比喻破题,把半殖民地半封建社会的旧中国比作“一沟绝望的死水”,它滞塞,污秽,毫无生气,肮脏不堪。作者还故意用“翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”“绿酒”“珍珠”等美好的形象,来反衬铜绿、铁锈、油腻、白沫等丑恶的事物,目的是揭露旧中国表面的繁荣下腐朽肮脏的本质。

(2)反讽手法的运用。

诗人借鉴西方现代派始祖之一波德莱尔“以丑为美”的主张和技巧,营造出一种反讽的氛围来揭露、批判丑恶和肮脏。美与丑交织形成反差,造成新颖独特的表达效果。丑写得越美,越引人反感,使读者去反思诗人要表达的真情实感,增强了引人思考的魅力。问题导学写法探究积累与运用(3)绘画美的语言色彩。

《死水》本来写的是一沟发臭的水,但所用的语言却有十分鲜明的色彩。这些艳丽的色彩显示出的是油画般的“绘画美”。问题导学写法探究积累与运用《再别康桥》

(1)构思别出心裁,不落俗套。

一般别离的诗,告别的是人,而此诗告别的是康桥,作别的是西天的云彩。

一般别离的诗,告别时会有千言万语的嘱托与叮咛,或牵手顿足,或肝肠寸断; 而此诗却以“轻轻”“悄悄”“沉默”渲染出了一个只着色不摹声的寂静环境,可谓是“此时无声胜有声”。

独具特色的意象选取。没有告别送行的人以及车水马龙,有的只是云彩、金柳、青荇、星辉等自然景物,造成一种清新感。问题导学写法探究积累与运用(2)具有三美特征:音乐美、绘画美、建筑美。

音乐美,是对诗歌的音节而言。朗朗上口,错落有致,都是音乐美的表现。

押韵,韵脚为:来,彩;娘,漾;摇,草;虹,梦;箫,桥;来,彩。音节和谐,节奏感强。回环复沓,首节和尾节,语意相似,节奏相同,构成了回环呼应的结构形式。

绘画美,是指诗的语言多选用有色彩的词语。

建筑美,是指节的匀称和句的整齐。本诗共七节,每节两句,单行和双行错开一格排列,从字数上看,也都整齐划一,给人以美感。问题导学写法探究积累与运用《雪落在中国的土地上》

(1)运用多组意象、多组画面逼真地体现主题。

如“蓬发垢面的少妇”、失去了田地和家畜的“垦殖者”在“饥馑的大地”上,朝向阴暗的天,“伸出乞援的/颤抖着的两臂”等意象与画面。

(2)运用描写、比喻和反复咏叹等艺术手段使全诗笼罩在悲哀的氛围中。

如:诗人把雪夜的“风”描写和比喻成一个“太悲哀了的老妇”;把敌人强占的土地描写成“被烽火所啮啃着的地域”;“雪落在中国的土地上,寒冷在封锁着中国呀……”这悲惋而凝重的诗句多次重唱于诗节之中;在一些诗节的末尾,又恰当地用了感叹词“呀”。问题导学写法探究积累与运用《热爱生命》

(1)最突出的特点是寓深刻的思想于质朴无华的词句当中。

(2)运用了独白的方式、大量的比喻、“四行一段”的体式。

《双桅船》

最突出的是象征手法和意象的运用:

“双桅船”象征了人不断追求的一种精神品质;“岸”象征了人不断升华的生活境界和理想;“风暴”象征了人生中的困难、挫折和挑战;“灯”象征了一种希望,而“风”又象征了一种动力。作者借助这一系列的象征性形象,以引起人们丰富的联想,激励人们要像双桅船那样不怕挫折,不惧困难,去面对自己的生活,永不言弃,要充满信心和勇气,不知疲倦地将生命之舟由“天涯”驶向“海角”。问题导学写法探究积累与运用导练

请以某一具体事物(如叶、雨、粉笔等)为题,运用象征手法,写一篇300字左右的散文诗。

创意激活 象征就是根据事物之间的某种联系,借助某人某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。恰当地运用象征手法,可以把某些比较抽象的精神品质,化为具体的可以感知的形象,从而给读者留下深刻的印象;可以把不便于明说的意思含蓄地表示出来,赋予文章以深意,从而给读者留下咀嚼回味的余地。问题导学写法探究积累与运用范例展示

叶

叶,是那么普通,又是那么惹人注目。一年四季中,它是一成不变的,也是瞬息万变的。它,谁都见过,但很少有人注意到它。它只是一片小小的树叶。

春天,它甘愿当陪衬,衬出花儿的美丽,默默无闻地奉献自己最美好的时刻。是它,给春天展现了无限的生机,无限的美妙。当我们陷入一片春色时,是否想到过这些树叶呢?

夏天,烈日当头的时候,它不怕炎热,繁茂地生长着,为路上的行人遮阳蔽日,却没有丝毫的埋怨。或许,它现在觉得已经够了,不需要回报。

秋天,那些寒风潇潇的日子,街上冷冷清清,不一会儿,它们就会结束那短暂的生命,飘落下来,“化作春泥更护花”!问题导学写法探究积累与运用生命虽短暂,它却做出了超越生命的无私奉献!

于是,我懂得了叶的珍贵。问题导学写法探究积累与运用(1)抗战时期,闻一多在西南联大任教授,生活非常困难。像他这样的名教授,生活要好一点很容易,可以用他的专业知识发点国难财,但闻一多对此不屑一顾。他家七口人住在城郊简陋的农舍里,朋友们看了心中难受,但闻一多不以为然,高吟杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,并说:“教了好多年杜甫的诗,只有亲身体验了之后,才能领会到杜甫的心情和胸怀。”

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:骨气、境界、民族的脊梁、榜样、胸怀问题导学写法探究积累与运用(2)《再别康桥》:现实与天堂的距离,理想与黑暗的反差,曾经的回忆是最美丽的温暖。于是,你轻轻地招手,悄悄地挥袖,感叹一声,竟成了文学史上经典的徐氏康桥。

《死水》:如火的热情,表达的却是零度的冰冷;铜绿的翡翠,锈满的竟是伤心的冷艳;满眼的繁华理想,看到的却是一汪绝望的死水,忍不住痛哭一声:我的中国。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:理想与现实、回忆、理想、爱国、距离问题导学写法探究积累与运用拓展阅读

闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院的、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用摁钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。问题导学写法探究积累与运用能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的点画派,说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之,则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是画家,有谁能办到?

(节选自汪曾祺《闻一多先生上课》)

自主点评:??