粤教版语文必修2同步教学课件:19 兰亭集序

文档属性

| 名称 | 粤教版语文必修2同步教学课件:19 兰亭集序 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 642.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-18 22:03:51 | ||

图片预览

文档简介

课件30张PPT。19 兰亭集序学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.积累文中重要的文言知识,能说出王羲之的生平及其书法成就,熟记“序”这种实用文体。

2.体会本文骈散结合的语言风格;学习本文借助联想与想象,勾连古今的写作手法。

3.体会本文在深沉的感慨中暗含的对人生的眷恋和热爱。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.连线作者

王羲之(303—361),字逸少,祖籍琅玡临沂(今山东临沂),东晋书法家。

会稽山水俱佳,吸引了许多风雅名士,羲之常与孙绰、许询、谢安、支遁、李充等聚宴于山北的兰亭。此事载于王隐《晋书》。在东晋名士玄学风气之中,王羲之居于特殊的地位。他在一定程度上受到玄学的影响,所以很倾心于道家的自然之说,尤其喜欢流连于明山丽水之间,过闲雅舒适的生活。然而他对于玄理虚谈并不十分投入,而是与之保持一定的距离,同时,对于人生、社会他还是持比较务实的态度的。

王羲之的艺术修养深厚,他的书法兼草书、隶书之长,自成一体,独具一格,堪称一代巨匠。王羲之在文学方面也颇有造诣,是东晋时期主要作家之一。诗文并擅,其文字留存至今甚多,主要为法帖文字。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.写作背景

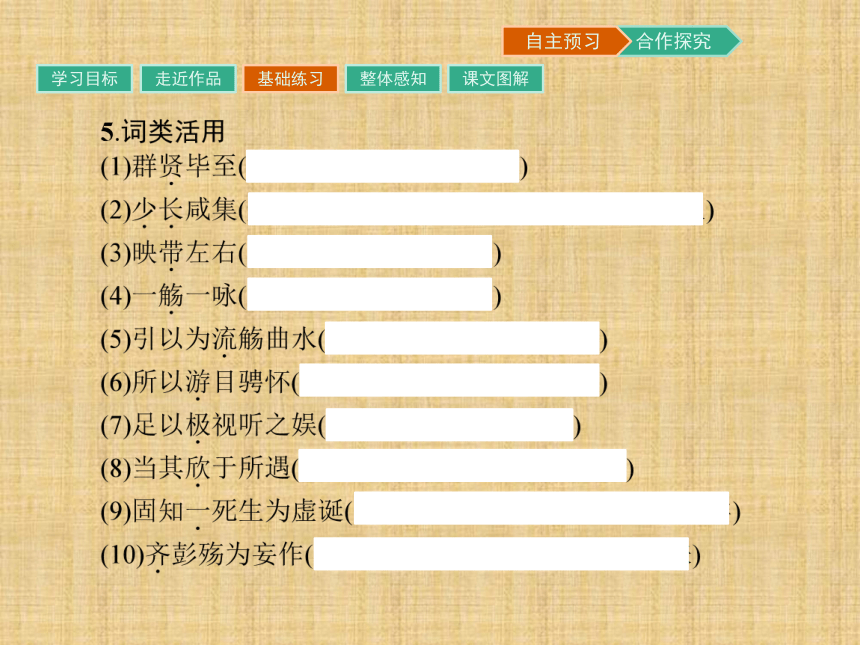

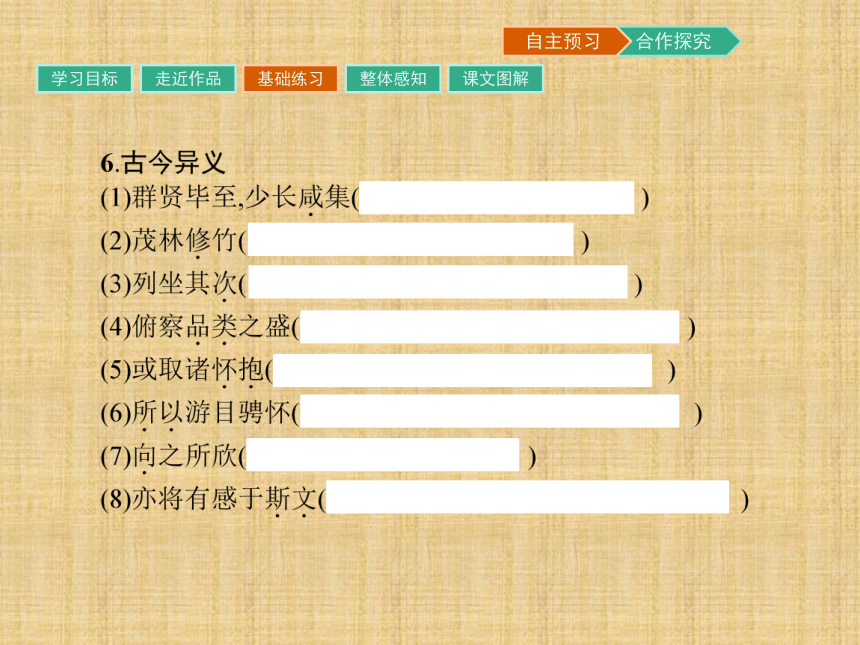

兰亭,是东晋会稽郡山阴县(今浙江绍兴)城西南郊的名胜。其地有湖,“湖南有天柱山,湖口有亭,号曰兰亭”。东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置田园别墅。风景幽绝的兰亭,就成为当时的社会名流们集会流连的地方。东晋穆帝永和九年(353)三月三日,时任会稽内史(相当于郡太守)的王羲之,邀集友人谢安、孙绰等四十余人在兰亭集会,作曲水流觞之饮。当时要求与会者每人作四言、五言诗各一首,事后将诗汇编成集,题名《兰亭集》,由王羲之将诗作一一记录,并作序一篇,记述其事,并抒写内心感触,这就是《兰亭集序》。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知7.特殊句式

(1)死生亦大矣(判断句)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作(判断句)

(3)会于会稽山阴之兰亭(介宾结构后置句)

(4)又有清流激湍,映带左右(省略句)

(5)引以为流觞曲水(省略句)

(6)当其欣于所遇(介宾结构后置句)

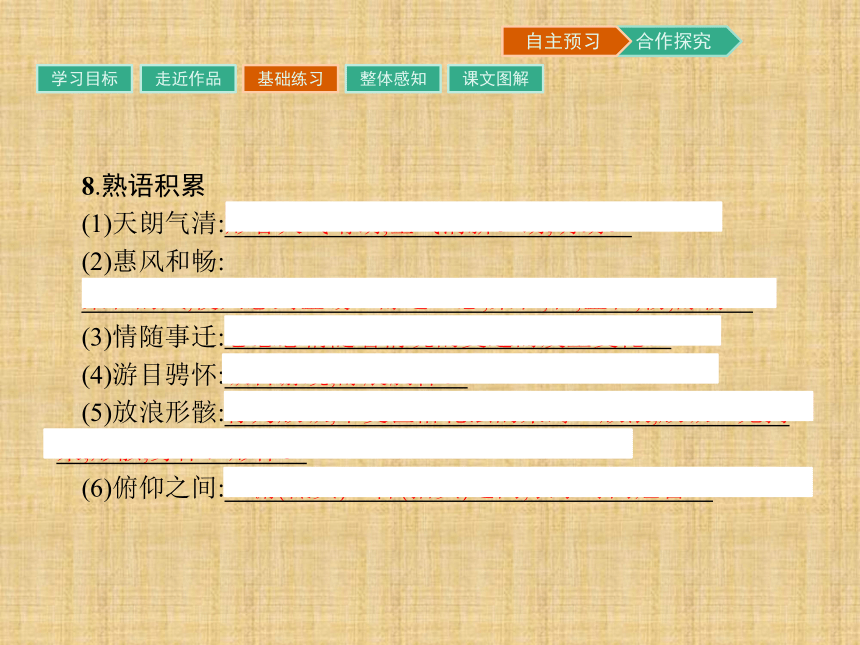

(7)亦将有感于斯文(介宾结构后置句)学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知8.熟语积累

(1)天朗气清:形容天气晴朗,空气清新。朗,明朗。

(2)惠风和畅:

柔和的风,使人感到温暖、舒适。惠,柔和;和,温和;畅,舒畅。

(3)情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。

(4)游目骋怀:纵目游观,舒展胸怀。

(5)放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。放浪,放纵、无拘束;形骸,身体、形体。

(6)俯仰之间:一俯(低头)一仰(抬头)之间,表示时间短暂。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知9.名句填空

(1)此地有崇山峻岭、茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(3)夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内; 或因寄所托,放浪形骸之外。

(4)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(5)虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.作者写兰亭的景色突出了什么特征?与作者的情有何关系?

提示:文章写兰亭景色突出“淡雅”的特征,三月的江南,山间水渚,绿树成荫,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。东晋之时,玄学盛行,名士们对山水的欣赏,不仅“目寓”,而且“神游”,到自然中去,并认真观察思考,不只是怡情养性,还可以“明理”和“悟道”。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.文中“信可乐也”一句中“乐”的具体内容是什么?

提示:从字面上看,“乐”的具体内容一是同道相逢,二是环境幽雅,三是气候宜人;但更深层次的“乐”在于作者在此情此景中对大自然的一种领悟。“观宇宙之大”,“察品类之盛”,大自然神奇的造化,使自然界的一切均等地享受大自然的恩赐。置身于自然中,往往使人物我两忘,达到“道”的最高境界。

3.第3段中“岂不痛哉”是缘何而痛?

提示:第3段在前面极写宴集之乐后引出了作者对人生的感慨。兰亭宴集,自然快乐,但终有期限,聚会难而短,分离易而长。由此想到了人生。人生一世,各有所好,有的“悟言一室之内”,有的“放浪形骸之外”,或静或动,“暂得于己”,但随着时境的变化,心境也随之而发生变化,“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.全文在亦“乐”亦“痛”之中抒发了一种怎样的情怀?

提示:本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来,推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知问题导学写法探究积累与运用1.第1段在行文风格上有何特点?

提示:第1段层次清晰,外在的特色是简练。作者“摹山范水”,真是惜墨如金。简练常人亦可做到,而其内在的特色,还在于其格调之淡雅。三月江南,想那山间水渚,该有多少鲜花争艳,真是“姹紫嫣红开遍”!但在此处,这些浓艳之物却不见姿影,入作者之目者,唯山、水、林、竹、天、风而已。即使绘竹,亦足言其修而弃其绿;写水,亦足言其清而弃其碧。一切过于浓厚之色彩皆不用,这是色调的淡雅。兰亭宴集,可谓良辰、美景、赏心、乐事四美齐臻,但作者之喜悦不过分、不逾度,笔势始终从容沉稳,这是心境的淡雅。晋人对王羲之其人的性情,有“清鉴资要”之评(《世说新语·赏誉》)。文字格调之淡雅,正是作者性情的体现。问题导学写法探究积累与运用2.如何理解“死生亦大矣”这一主旨?

提示:从全文看,“兴尽悲来”是主线:摆脱了各种俗务的纠缠,邀集新旧朋友,来到山水胜地,或游赏或吟咏或畅饮,由衷的愉悦与兴奋,一种解放感、自足感油然而生。但是,享受了难得的欢聚与快乐后,深切地感到永恒之不可能,面对生死的自然规律,作者只能慨叹“死生亦大矣”。王羲之是因为感到幸福太短,苦于生命难以长久延续而感到“死生亦大矣”。所以,这种悲伤增强了对生命中幸福的喜爱与贪恋,加强了对长生的企慕。可见,文中的缠绵悱恻不过是贪恋而不得的怅惘而已。

作者毕竟生活在国势日衰的东晋前期,士大夫们多意志消沉,不讲求进取,这些对他不能说毫无影响。因此,作者在提出“死生亦大矣”的基本观点的同时,也出现了“修短随化,终期于尽”的消极情调,这是难以苛求的。问题导学写法探究积累与运用3.《兰亭集序》中表达的思想与老庄思想一致吗?

提示:不一致。老庄认为“生”与“死”,“长寿”与“短命”并没有什么本质差别,其实就是主张“清静无为”,“逃避人世”。在王羲之看来,对生的执着、对死的排斥,是人所共有的感情,是客观存在的,人的生命到了尽头都是要死的。他感到人事在变迁,历史在发展,由盛到衰,由生到死,都是必然的。正因为人生无常,时不我待,所以要珍惜时光,眷念生活,追求真实,表现了一种积极的、高旷的宇宙情怀,充满了哲理思辨,从而彻底地否定了老庄的“一死生”的观点,树立了自己的生命意识“死生亦大矣”。问题导学写法探究积累与运用自主探究 有人认为王羲之的这篇序是为了批评魏晋名士的虚无思想而作,你是怎么看待这个问题的?请探究作答。

观点:东晋是名士风流的时代,大部分文人雅士崇尚佛老,谈玄之风盛行,务虚不务实,主张消极无为。有的逃离社会,寄情山水,呼啸山野;有的执着生死,沉迷于炼丹服药,希求虚幻的长生;有的悲观绝望,终日饮酒仙游,醉生梦死。而且更为重要的是,当时的社会以此种生命意识和人生态度为时尚与潮流,凡此种人及其形迹,常被称为名士风度。可见当时社会的整体意识就是消极的。王羲之在这篇《兰亭集序》里,显然对这种风气进行了委婉的批评,这体现在两个方面:一是明确生老病死是自然造化使然,并非人力所能左右,即“修短随化,终期于尽”;二是从积极向上的态度出发,否定了“一死生”“齐彭殇”的虚无思想。在那样一个时代氛围下,能发出这样的声音,确实具有警世作用。从这一点讲,将此文看作是为批评魏晋名士虚无思想而作,亦未尝不可。问题导学写法探究积累与运用1.借题发挥,立意高远。

本文是一篇书序。作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2.文笔洗练,自然有致。

本文先记兰亭盛会的概况,而后就死生问题发表议论。文笔洗练,自然有致。如写景,以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。如叙事,“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,所用皆普通词汇,极少形容词,却将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。问题导学写法探究积累与运用导练

请以“生命”为话题,通过对某一事物生命力的描写,写一个不少于300字的片段,阐发你对生命独特的感受和认识。

创意激活

1.拓展话题。生命是一个很宽泛的话题,我们可以借助发散思维进行拓展,“感悟生命”“感谢生命”“珍爱生命”都可作为子话题纳入思维中,“生命在于奉献”“生命在于追求”“生命在于创造”“生命的价值在于精神的不朽”等都可以用作主题或中心。

2.寻找切口。能否找准一个切入点——某一动物或植物,将是作文能否成功的关键一环。“生命”过于宏大,所以切口一定要小,切不可滥发感慨,对“生命”泛泛而谈。比如可以由一条小鱼为了实现梦想,以生命为代价,在空中留下一个美丽的圆弧,从而点出主题:“生命”因追求而精彩。以小见大,滴水藏海,将收到意想不到的效果。问题导学写法探究积累与运用范例展示

1.美丽一次

在戈壁滩上,有一种叫依米的小花。花呈四瓣,每瓣自成一色:红、白、黄、蓝。它的独特并不止于此,在那里,根系庞大的植物才能很好地生长,而它的根,却只有一条,蜿蜒盘曲着插入地底深处。通常,它要花费5年的时间来完成根茎的穿插工作,然后,一点一点地汲取养分,在第6年春,才在地面吐绿绽翠,开出一朵小小的四色的花。让人感叹的是,这种极难长成的依米小花,花期并不长,仅仅两天的工夫,它便会随母株一起香消玉殒。

依米小花的生长和蝉的生命历程有着惊人的相似。它们只是自然万千家族中极为弱小的一员,可是它们却以其独特的生命方式向世人昭告:生命只有一次,美丽只有一次。问题导学写法探究积累与运用一次,便足矣!

一次的青春,一次的成功,一次的勇往直前,一次的轰轰烈烈,一次的无悔人生……

一次,仅一次,却需要长时间坚韧不拔的进取和历尽艰辛的跋涉,它甚至需要耗尽一个人一世的光阴,毕生的精力!

人生的路途远比依米小花的一生漫长,可是,在这段漫漫求索的艰辛历程中,我们不一定会比依米小花做得更好。问题导学写法探究积累与运用2.在南太平洋岛屿上,生存着一种小鸟,叫莺鸟。莺鸟以一种叫蒺藜的草籽为食,但这种草籽浑身是锋利的硬刺,果肉被一层深深的内核包裹着,莺鸟要啄食到里面的果肉,可不是一件易事。它必须先把草籽顶在地上,又咬又拧,然后顶住岩石,上喙发力,下喙挤压,直到精疲力竭才能把外壳弄掉,吃到果肉。许多啄不开草籽外壳的莺鸟便被活活地饿死,只有一小部分的莺鸟顽强地生存了下来。

科学家对这种莺鸟做过研究,只有喙长达到11毫米的莺鸟,才能啄开草籽的外壳,求得生存;而喙长10.5毫米以下的莺鸟,因无法啄开草籽而活活地饿死。

原来,莺鸟的生死之门,相隔仅仅是0.5毫米!问题导学写法探究积累与运用这使我想起“失之毫厘,差之千里”这一成语,人生的命运和成败也是由细微差别决定的:一位考生,差0.5分,可能由此而落榜;一位运动员,差0.5秒,可能由此而与冠军无缘……

如果说,莺鸟的喙长是与生俱来的,但人却可以通过后天的努力不断增长自己的智慧和才干。既然我们知道生死之门有时相隔仅仅0.5毫米,我们何不努力一点,再努力一点,使我们的生存之“喙”长一点,再长一点。它改变的,可能就是我们的一生啊!问题导学写法探究积累与运用(1)王羲之练字专心致志,达到了废寝忘食的地步。他吃饭走路也在揣摩字的结构,不断地用手在身上画字默写,久而久之,衣襟也磨破了。有一次,他为人写一块匾,在木板上写了几个字样后,送去叫人雕刻。刻工发现字的墨渍竟渗入木板里面约有三分深。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:勤奋、毅力、专注

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:自然之美、人与自然、和谐、快乐人生问题导学写法探究积累与运用拓展阅读

霏霏细雨,丝丝缕缕。独自漫步于河边的小径上,风儿拂面而来,夹杂着调皮的雨点,吹散了我愁乱的思绪。我就像出笼的鸟儿,尽情地享受着大自然的爱抚——那母亲般的温柔与呵护。我呼吸着大自然的气息,微微湿润的泥土酝酿着花的味道,有一种沁人心脾的芳香。

春雨的洗礼,让河畔不知名的野花竟也有了一种摄人心魄的诱惑力,犹如少女的娇羞,超凡脱俗,恐怕连那花中之王牡丹也要逊色三分。

微风拂面,河边的杨柳吟出了丝丝白茫茫、虚飘飘、说也说不清、道也道不明的飞絮,漫天飞舞的柳絮,被调皮的雨点儿绕在脖子上,飘落在水面上,尽情地嬉戏着……问题导学写法探究积累与运用鱼儿也不甘寂寞,你追我赶,在属于自己的世界里自由自在地畅游。折下一枝柳条,逗逗那快活的鱼儿,鱼儿似乎被这突如其来的干扰吓坏了,划出一道美丽的弧线,“扑通”一声跳起又迅速地落入水中,把一块明镜打得支离破碎。

我想起了李乐薇的《我的空中楼阁》中的一句话:“无须挂画,门外有幅巨画——名叫自然。”的确,大自然的美是无穷无尽的,而每个人,只不过是这幅巨画上的一点色彩而已。

——《柔柔的风,甜甜的雨》

自主点评:??

2.体会本文骈散结合的语言风格;学习本文借助联想与想象,勾连古今的写作手法。

3.体会本文在深沉的感慨中暗含的对人生的眷恋和热爱。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.连线作者

王羲之(303—361),字逸少,祖籍琅玡临沂(今山东临沂),东晋书法家。

会稽山水俱佳,吸引了许多风雅名士,羲之常与孙绰、许询、谢安、支遁、李充等聚宴于山北的兰亭。此事载于王隐《晋书》。在东晋名士玄学风气之中,王羲之居于特殊的地位。他在一定程度上受到玄学的影响,所以很倾心于道家的自然之说,尤其喜欢流连于明山丽水之间,过闲雅舒适的生活。然而他对于玄理虚谈并不十分投入,而是与之保持一定的距离,同时,对于人生、社会他还是持比较务实的态度的。

王羲之的艺术修养深厚,他的书法兼草书、隶书之长,自成一体,独具一格,堪称一代巨匠。王羲之在文学方面也颇有造诣,是东晋时期主要作家之一。诗文并擅,其文字留存至今甚多,主要为法帖文字。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.写作背景

兰亭,是东晋会稽郡山阴县(今浙江绍兴)城西南郊的名胜。其地有湖,“湖南有天柱山,湖口有亭,号曰兰亭”。东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置田园别墅。风景幽绝的兰亭,就成为当时的社会名流们集会流连的地方。东晋穆帝永和九年(353)三月三日,时任会稽内史(相当于郡太守)的王羲之,邀集友人谢安、孙绰等四十余人在兰亭集会,作曲水流觞之饮。当时要求与会者每人作四言、五言诗各一首,事后将诗汇编成集,题名《兰亭集》,由王羲之将诗作一一记录,并作序一篇,记述其事,并抒写内心感触,这就是《兰亭集序》。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知7.特殊句式

(1)死生亦大矣(判断句)

(2)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作(判断句)

(3)会于会稽山阴之兰亭(介宾结构后置句)

(4)又有清流激湍,映带左右(省略句)

(5)引以为流觞曲水(省略句)

(6)当其欣于所遇(介宾结构后置句)

(7)亦将有感于斯文(介宾结构后置句)学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知8.熟语积累

(1)天朗气清:形容天气晴朗,空气清新。朗,明朗。

(2)惠风和畅:

柔和的风,使人感到温暖、舒适。惠,柔和;和,温和;畅,舒畅。

(3)情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。

(4)游目骋怀:纵目游观,舒展胸怀。

(5)放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。放浪,放纵、无拘束;形骸,身体、形体。

(6)俯仰之间:一俯(低头)一仰(抬头)之间,表示时间短暂。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知9.名句填空

(1)此地有崇山峻岭、茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

(3)夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内; 或因寄所托,放浪形骸之外。

(4)固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

(5)虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知1.作者写兰亭的景色突出了什么特征?与作者的情有何关系?

提示:文章写兰亭景色突出“淡雅”的特征,三月的江南,山间水渚,绿树成荫,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。东晋之时,玄学盛行,名士们对山水的欣赏,不仅“目寓”,而且“神游”,到自然中去,并认真观察思考,不只是怡情养性,还可以“明理”和“悟道”。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知2.文中“信可乐也”一句中“乐”的具体内容是什么?

提示:从字面上看,“乐”的具体内容一是同道相逢,二是环境幽雅,三是气候宜人;但更深层次的“乐”在于作者在此情此景中对大自然的一种领悟。“观宇宙之大”,“察品类之盛”,大自然神奇的造化,使自然界的一切均等地享受大自然的恩赐。置身于自然中,往往使人物我两忘,达到“道”的最高境界。

3.第3段中“岂不痛哉”是缘何而痛?

提示:第3段在前面极写宴集之乐后引出了作者对人生的感慨。兰亭宴集,自然快乐,但终有期限,聚会难而短,分离易而长。由此想到了人生。人生一世,各有所好,有的“悟言一室之内”,有的“放浪形骸之外”,或静或动,“暂得于己”,但随着时境的变化,心境也随之而发生变化,“况修短随化,终期于尽”,“痛”由此而生。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知4.全文在亦“乐”亦“痛”之中抒发了一种怎样的情怀?

提示:本文由“乐”而“悲”,感情曲折深沉。先写景、写事、写情,以一“乐”字作统领,然后写宴集之后的感慨,以一“悲”字为核心。由“乐”而“悲”,看似突兀,却在情理之中。由聚想到散,由宴集而想到人生,顿生感慨;随着时光流逝,生命也终有尽期,感慨之余,产生伤感,“悲”随之而生。作者将目光上移至古人,从古人留下的文章来看,古人亦为人生的变化而兴叹,因此斥庄子“一死生”“齐彭殇”为虚妄,再将目光移至未来,推想后人,未来的人一定和古今之人的感情相通。死生之大,千古同慨,“录其所述”并为之作序,目的在于引起“后之览者”的感慨与共鸣,能够理解作者心中的感触,在深沉的感慨中暗含着对人生的眷恋和热爱,与前文的“乐”遥相照应,形成一个整体。学习目标走近作品基础练习课文图解整体感知问题导学写法探究积累与运用1.第1段在行文风格上有何特点?

提示:第1段层次清晰,外在的特色是简练。作者“摹山范水”,真是惜墨如金。简练常人亦可做到,而其内在的特色,还在于其格调之淡雅。三月江南,想那山间水渚,该有多少鲜花争艳,真是“姹紫嫣红开遍”!但在此处,这些浓艳之物却不见姿影,入作者之目者,唯山、水、林、竹、天、风而已。即使绘竹,亦足言其修而弃其绿;写水,亦足言其清而弃其碧。一切过于浓厚之色彩皆不用,这是色调的淡雅。兰亭宴集,可谓良辰、美景、赏心、乐事四美齐臻,但作者之喜悦不过分、不逾度,笔势始终从容沉稳,这是心境的淡雅。晋人对王羲之其人的性情,有“清鉴资要”之评(《世说新语·赏誉》)。文字格调之淡雅,正是作者性情的体现。问题导学写法探究积累与运用2.如何理解“死生亦大矣”这一主旨?

提示:从全文看,“兴尽悲来”是主线:摆脱了各种俗务的纠缠,邀集新旧朋友,来到山水胜地,或游赏或吟咏或畅饮,由衷的愉悦与兴奋,一种解放感、自足感油然而生。但是,享受了难得的欢聚与快乐后,深切地感到永恒之不可能,面对生死的自然规律,作者只能慨叹“死生亦大矣”。王羲之是因为感到幸福太短,苦于生命难以长久延续而感到“死生亦大矣”。所以,这种悲伤增强了对生命中幸福的喜爱与贪恋,加强了对长生的企慕。可见,文中的缠绵悱恻不过是贪恋而不得的怅惘而已。

作者毕竟生活在国势日衰的东晋前期,士大夫们多意志消沉,不讲求进取,这些对他不能说毫无影响。因此,作者在提出“死生亦大矣”的基本观点的同时,也出现了“修短随化,终期于尽”的消极情调,这是难以苛求的。问题导学写法探究积累与运用3.《兰亭集序》中表达的思想与老庄思想一致吗?

提示:不一致。老庄认为“生”与“死”,“长寿”与“短命”并没有什么本质差别,其实就是主张“清静无为”,“逃避人世”。在王羲之看来,对生的执着、对死的排斥,是人所共有的感情,是客观存在的,人的生命到了尽头都是要死的。他感到人事在变迁,历史在发展,由盛到衰,由生到死,都是必然的。正因为人生无常,时不我待,所以要珍惜时光,眷念生活,追求真实,表现了一种积极的、高旷的宇宙情怀,充满了哲理思辨,从而彻底地否定了老庄的“一死生”的观点,树立了自己的生命意识“死生亦大矣”。问题导学写法探究积累与运用自主探究 有人认为王羲之的这篇序是为了批评魏晋名士的虚无思想而作,你是怎么看待这个问题的?请探究作答。

观点:东晋是名士风流的时代,大部分文人雅士崇尚佛老,谈玄之风盛行,务虚不务实,主张消极无为。有的逃离社会,寄情山水,呼啸山野;有的执着生死,沉迷于炼丹服药,希求虚幻的长生;有的悲观绝望,终日饮酒仙游,醉生梦死。而且更为重要的是,当时的社会以此种生命意识和人生态度为时尚与潮流,凡此种人及其形迹,常被称为名士风度。可见当时社会的整体意识就是消极的。王羲之在这篇《兰亭集序》里,显然对这种风气进行了委婉的批评,这体现在两个方面:一是明确生老病死是自然造化使然,并非人力所能左右,即“修短随化,终期于尽”;二是从积极向上的态度出发,否定了“一死生”“齐彭殇”的虚无思想。在那样一个时代氛围下,能发出这样的声音,确实具有警世作用。从这一点讲,将此文看作是为批评魏晋名士虚无思想而作,亦未尝不可。问题导学写法探究积累与运用1.借题发挥,立意高远。

本文是一篇书序。作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2.文笔洗练,自然有致。

本文先记兰亭盛会的概况,而后就死生问题发表议论。文笔洗练,自然有致。如写景,以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,短短的16个字就将兰亭四周的景色写尽,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。如叙事,“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,所用皆普通词汇,极少形容词,却将宴会进行中所有重要的细节都写了出来,也表现了与会人士的高雅情致。问题导学写法探究积累与运用导练

请以“生命”为话题,通过对某一事物生命力的描写,写一个不少于300字的片段,阐发你对生命独特的感受和认识。

创意激活

1.拓展话题。生命是一个很宽泛的话题,我们可以借助发散思维进行拓展,“感悟生命”“感谢生命”“珍爱生命”都可作为子话题纳入思维中,“生命在于奉献”“生命在于追求”“生命在于创造”“生命的价值在于精神的不朽”等都可以用作主题或中心。

2.寻找切口。能否找准一个切入点——某一动物或植物,将是作文能否成功的关键一环。“生命”过于宏大,所以切口一定要小,切不可滥发感慨,对“生命”泛泛而谈。比如可以由一条小鱼为了实现梦想,以生命为代价,在空中留下一个美丽的圆弧,从而点出主题:“生命”因追求而精彩。以小见大,滴水藏海,将收到意想不到的效果。问题导学写法探究积累与运用范例展示

1.美丽一次

在戈壁滩上,有一种叫依米的小花。花呈四瓣,每瓣自成一色:红、白、黄、蓝。它的独特并不止于此,在那里,根系庞大的植物才能很好地生长,而它的根,却只有一条,蜿蜒盘曲着插入地底深处。通常,它要花费5年的时间来完成根茎的穿插工作,然后,一点一点地汲取养分,在第6年春,才在地面吐绿绽翠,开出一朵小小的四色的花。让人感叹的是,这种极难长成的依米小花,花期并不长,仅仅两天的工夫,它便会随母株一起香消玉殒。

依米小花的生长和蝉的生命历程有着惊人的相似。它们只是自然万千家族中极为弱小的一员,可是它们却以其独特的生命方式向世人昭告:生命只有一次,美丽只有一次。问题导学写法探究积累与运用一次,便足矣!

一次的青春,一次的成功,一次的勇往直前,一次的轰轰烈烈,一次的无悔人生……

一次,仅一次,却需要长时间坚韧不拔的进取和历尽艰辛的跋涉,它甚至需要耗尽一个人一世的光阴,毕生的精力!

人生的路途远比依米小花的一生漫长,可是,在这段漫漫求索的艰辛历程中,我们不一定会比依米小花做得更好。问题导学写法探究积累与运用2.在南太平洋岛屿上,生存着一种小鸟,叫莺鸟。莺鸟以一种叫蒺藜的草籽为食,但这种草籽浑身是锋利的硬刺,果肉被一层深深的内核包裹着,莺鸟要啄食到里面的果肉,可不是一件易事。它必须先把草籽顶在地上,又咬又拧,然后顶住岩石,上喙发力,下喙挤压,直到精疲力竭才能把外壳弄掉,吃到果肉。许多啄不开草籽外壳的莺鸟便被活活地饿死,只有一小部分的莺鸟顽强地生存了下来。

科学家对这种莺鸟做过研究,只有喙长达到11毫米的莺鸟,才能啄开草籽的外壳,求得生存;而喙长10.5毫米以下的莺鸟,因无法啄开草籽而活活地饿死。

原来,莺鸟的生死之门,相隔仅仅是0.5毫米!问题导学写法探究积累与运用这使我想起“失之毫厘,差之千里”这一成语,人生的命运和成败也是由细微差别决定的:一位考生,差0.5分,可能由此而落榜;一位运动员,差0.5秒,可能由此而与冠军无缘……

如果说,莺鸟的喙长是与生俱来的,但人却可以通过后天的努力不断增长自己的智慧和才干。既然我们知道生死之门有时相隔仅仅0.5毫米,我们何不努力一点,再努力一点,使我们的生存之“喙”长一点,再长一点。它改变的,可能就是我们的一生啊!问题导学写法探究积累与运用(1)王羲之练字专心致志,达到了废寝忘食的地步。他吃饭走路也在揣摩字的结构,不断地用手在身上画字默写,久而久之,衣襟也磨破了。有一次,他为人写一块匾,在木板上写了几个字样后,送去叫人雕刻。刻工发现字的墨渍竟渗入木板里面约有三分深。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:勤奋、毅力、专注

(2)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这则素材可应用于以下话题中:? 。?

提示:自然之美、人与自然、和谐、快乐人生问题导学写法探究积累与运用拓展阅读

霏霏细雨,丝丝缕缕。独自漫步于河边的小径上,风儿拂面而来,夹杂着调皮的雨点,吹散了我愁乱的思绪。我就像出笼的鸟儿,尽情地享受着大自然的爱抚——那母亲般的温柔与呵护。我呼吸着大自然的气息,微微湿润的泥土酝酿着花的味道,有一种沁人心脾的芳香。

春雨的洗礼,让河畔不知名的野花竟也有了一种摄人心魄的诱惑力,犹如少女的娇羞,超凡脱俗,恐怕连那花中之王牡丹也要逊色三分。

微风拂面,河边的杨柳吟出了丝丝白茫茫、虚飘飘、说也说不清、道也道不明的飞絮,漫天飞舞的柳絮,被调皮的雨点儿绕在脖子上,飘落在水面上,尽情地嬉戏着……问题导学写法探究积累与运用鱼儿也不甘寂寞,你追我赶,在属于自己的世界里自由自在地畅游。折下一枝柳条,逗逗那快活的鱼儿,鱼儿似乎被这突如其来的干扰吓坏了,划出一道美丽的弧线,“扑通”一声跳起又迅速地落入水中,把一块明镜打得支离破碎。

我想起了李乐薇的《我的空中楼阁》中的一句话:“无须挂画,门外有幅巨画——名叫自然。”的确,大自然的美是无穷无尽的,而每个人,只不过是这幅巨画上的一点色彩而已。

——《柔柔的风,甜甜的雨》

自主点评:??