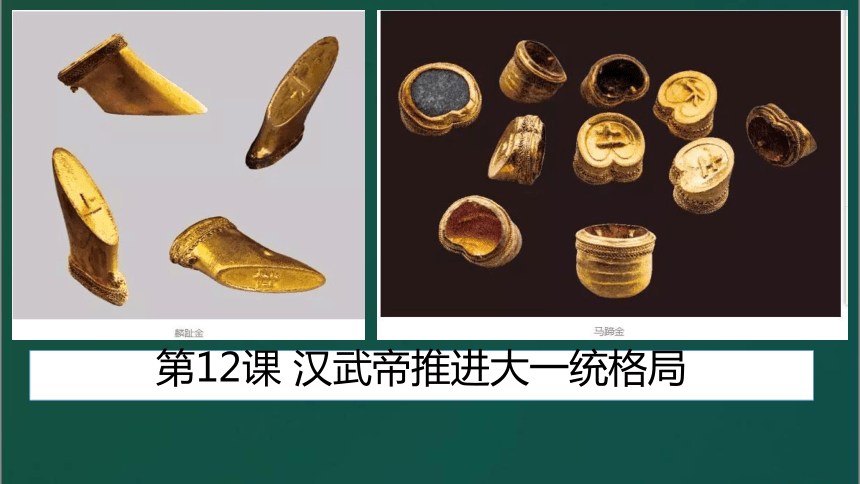

七年级上册历史第12课 汉武帝推进大一统格局 (共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册历史第12课 汉武帝推进大一统格局 (共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-12-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

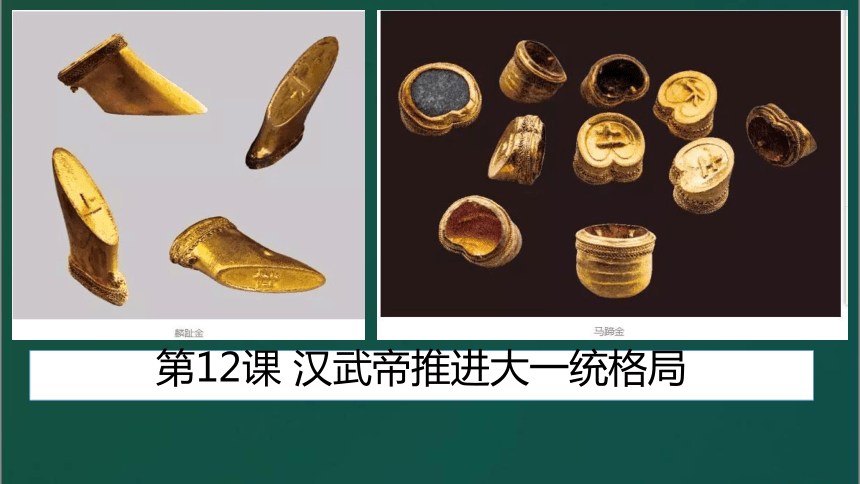

课件21张PPT。第12课 汉武帝推进大一统格局 汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都(都城)鄙(边远地方)廪(粮仓)庾(露天谷仓)尽满,而府库余财货。京师之钱累巨万,贯(穿钱的绳子)朽而不可校。

——《史记》汉武帝之孙海昏侯墓出土的五铢钱 汉武帝是一位有雄才大略的君主,他一即位,就曾用策问的方式向当时一批很有学问的人征询治国之道。

——张传玺主编《中华文明史》西汉御用方砖上的刻字“海内皆臣,岁登成熟。道毋饥人,践此万岁” 随着国力的强盛,汉武帝一改汉初以来的“无为而治”思想,调整治国政策,开始积极有为。 董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套以“三纲”“五常”为核心,以天人感应和阴阳五行说为理论基础的系统化、理论化的伦理思想体系。

——张传玺主编《中华文明史》 明清国子监遗址 为了大兴儒学教育,汉武帝还采纳董仲舒“兴太学,置明师,以养天下之士”的建议,在长安设立太学,专门研习儒家经典“五经”,并令天下郡国皆仿立学校。太学后来又称国子学、国子监,历朝历代都是全国最高学府,学生可按成绩授官。 韦贤(约前148—前67)是鲁国邹(今邹城东南)人。质朴好学,精通《诗》《礼》《尚书》等,号称邹鲁大儒,受朝廷礼聘为官。后升为丞相,封扶阳侯,食邑700户,卒谥“节侯”。小儿子韦玄成也因精通儒学而受到重用,累官至丞相。因此,邹县有谚语说:“遗子黄金满籝,不如教子一经。”

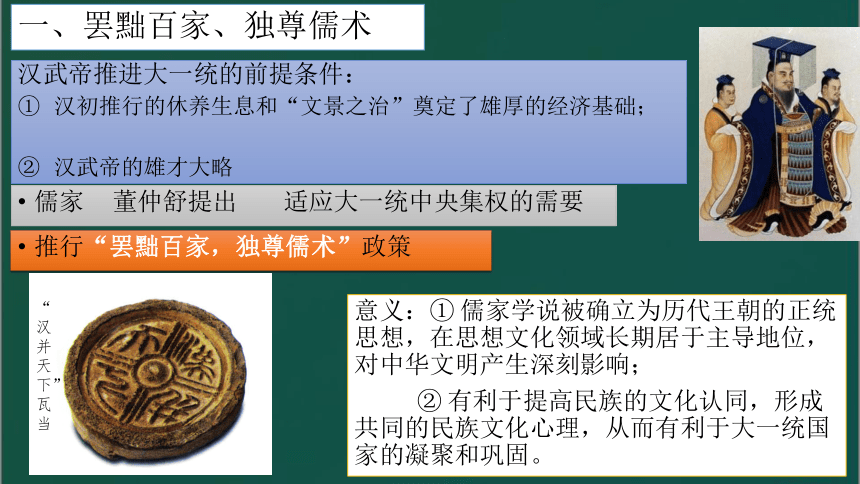

中央设立太学一、罢黜百家、独尊儒术汉武帝推进大一统的前提条件:

汉初推行的休养生息和“文景之治”奠定了雄厚的经济基础;

汉武帝的雄才大略推行“罢黜百家,独尊儒术”政策意义:① 儒家学说被确立为历代王朝的正统思想,在思想文化领域长期居于主导地位,对中华文明产生深刻影响;

② 有利于提高民族的文化认同,形成共同的民族文化心理,从而有利于大一统国家的凝聚和巩固。“汉并天下”瓦当儒家 董仲舒提出 适应大一统中央集权的需要诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯天子

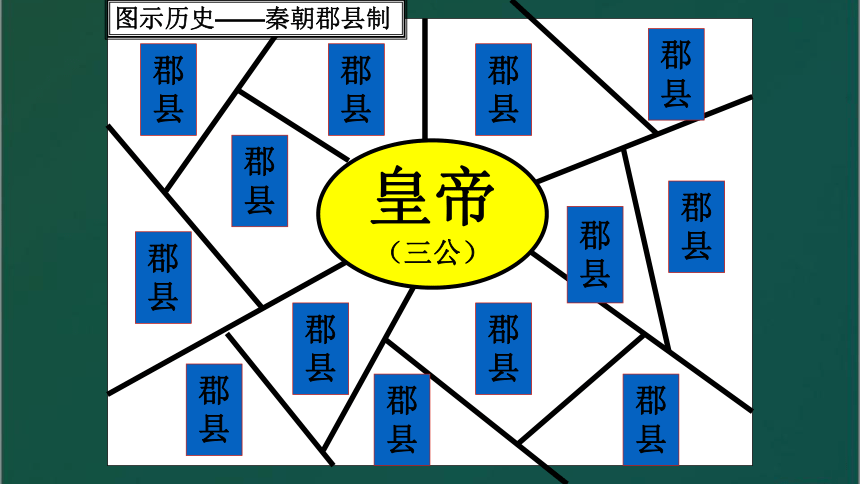

(王畿)诸侯图示历史——西周分封制郡

县皇帝

(三公)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县图示历史——秦朝郡县制郡

县皇帝

(汉高祖)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——汉初郡国并行制二、削弱封国势力

文帝 贾谊 “众建诸侯而少其力”

景帝 晁错 “削藩”

武帝 主父偃 “推恩令” 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵(引者注:大者王,小者侯)。功臣侯者百有余邑,尊王子弟,大启九国。 ……藩国大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师。

——《汉书·诸侯王表》郡

县皇帝

(汉高祖)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——郡国并行制今削之亦反,不削之亦反。削之,反亟,祸小;不削,反迟,祸大。

——晁错《削藩策》 河南许昌晁错墓郡

县皇帝

(汉武帝)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——推恩令推恩令郡

县皇帝

(汉武帝)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯侯侯侯侯侯侯诸侯诸侯诸侯图示历史——酎金夺爵 (汉武帝)颁布“左官律”“附益法”,规定王国官吏为“左官”,以示歧视……汉制:每年八月祭祀宗庙,王侯皆须献黄金助祭,称为“酎金”。元鼎五年(前112年),武帝以酎金斤两成色不足为由,一次即夺去106名列侯的爵位。

——张帆《中国古代简史》江西南昌海昏侯墓出土的金饼(左)、金板都是助祭的酎金 淮南王刘安的庶长子刘不害一直无宠,其子刘建为了让父亲取代叔叔刘迁的王太子之位,派心腹赴京上书,声称自己父子察觉刘迁密谋叛乱。加之此前王府宾客雷被等人也有类似上书,汉武帝派人彻查,结果在王宫搜出了大量军备物资和伪造的朝廷文书、符节等。窘困交加之中,刘安被迫自杀。

衡山王刘赐是刘安的弟弟,家庭向来不和,长子和次子为了自免于罪而先后告发父王意图谋反,刘赐因此被迫自杀。

经过公卿大臣审理,刘安、刘赐的家属并处极刑,还牵连出参与谋反的列侯、地方官员和豪强数万人,一律处死。淮南王、衡山王的封国也被废除,分别改为九江郡、衡山郡。削弱封国势力的意义:“于是藩国始分,而子弟毕侯矣”

——(东汉)班固《汉书》

“强本干,弱枝叶之势,尊卑明而万事各得其所矣”

——(西汉)司马迁《史记》意义:解决了诸侯国尾大不掉的问题,达到了强干弱枝,强化中央集权和女皇权的作用。西汉中山靖王刘胜金缕玉衣三、强化中央集权 政治上:

中央:司隶校尉 监督和检举京师百官及皇 族不法行为

设立“中朝”

地方: 刺史 监察地方长官, 打击地方豪强

经济上:盐铁官营

铸币权收归中央 元封五年(公元前106年),初置部刺史,掌奉诏条察州,秩六百石,员十三人。

——《汉书˙百官公卿表》(征和四年即公元前89年始设)司隶校尉一人,比二千石……持节,掌察举百官以下,及京师近郡犯法者。

——《后汉书?百官四》

——《史记》汉武帝之孙海昏侯墓出土的五铢钱 汉武帝是一位有雄才大略的君主,他一即位,就曾用策问的方式向当时一批很有学问的人征询治国之道。

——张传玺主编《中华文明史》西汉御用方砖上的刻字“海内皆臣,岁登成熟。道毋饥人,践此万岁” 随着国力的强盛,汉武帝一改汉初以来的“无为而治”思想,调整治国政策,开始积极有为。 董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套以“三纲”“五常”为核心,以天人感应和阴阳五行说为理论基础的系统化、理论化的伦理思想体系。

——张传玺主编《中华文明史》 明清国子监遗址 为了大兴儒学教育,汉武帝还采纳董仲舒“兴太学,置明师,以养天下之士”的建议,在长安设立太学,专门研习儒家经典“五经”,并令天下郡国皆仿立学校。太学后来又称国子学、国子监,历朝历代都是全国最高学府,学生可按成绩授官。 韦贤(约前148—前67)是鲁国邹(今邹城东南)人。质朴好学,精通《诗》《礼》《尚书》等,号称邹鲁大儒,受朝廷礼聘为官。后升为丞相,封扶阳侯,食邑700户,卒谥“节侯”。小儿子韦玄成也因精通儒学而受到重用,累官至丞相。因此,邹县有谚语说:“遗子黄金满籝,不如教子一经。”

中央设立太学一、罢黜百家、独尊儒术汉武帝推进大一统的前提条件:

汉初推行的休养生息和“文景之治”奠定了雄厚的经济基础;

汉武帝的雄才大略推行“罢黜百家,独尊儒术”政策意义:① 儒家学说被确立为历代王朝的正统思想,在思想文化领域长期居于主导地位,对中华文明产生深刻影响;

② 有利于提高民族的文化认同,形成共同的民族文化心理,从而有利于大一统国家的凝聚和巩固。“汉并天下”瓦当儒家 董仲舒提出 适应大一统中央集权的需要诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯天子

(王畿)诸侯图示历史——西周分封制郡

县皇帝

(三公)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县图示历史——秦朝郡县制郡

县皇帝

(汉高祖)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——汉初郡国并行制二、削弱封国势力

文帝 贾谊 “众建诸侯而少其力”

景帝 晁错 “削藩”

武帝 主父偃 “推恩令” 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵(引者注:大者王,小者侯)。功臣侯者百有余邑,尊王子弟,大启九国。 ……藩国大者跨州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师。

——《汉书·诸侯王表》郡

县皇帝

(汉高祖)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——郡国并行制今削之亦反,不削之亦反。削之,反亟,祸小;不削,反迟,祸大。

——晁错《削藩策》 河南许昌晁错墓郡

县皇帝

(汉武帝)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯诸侯图示历史——推恩令推恩令郡

县皇帝

(汉武帝)郡

县郡

县郡

县郡

县郡

县诸侯侯侯侯侯侯侯诸侯诸侯诸侯图示历史——酎金夺爵 (汉武帝)颁布“左官律”“附益法”,规定王国官吏为“左官”,以示歧视……汉制:每年八月祭祀宗庙,王侯皆须献黄金助祭,称为“酎金”。元鼎五年(前112年),武帝以酎金斤两成色不足为由,一次即夺去106名列侯的爵位。

——张帆《中国古代简史》江西南昌海昏侯墓出土的金饼(左)、金板都是助祭的酎金 淮南王刘安的庶长子刘不害一直无宠,其子刘建为了让父亲取代叔叔刘迁的王太子之位,派心腹赴京上书,声称自己父子察觉刘迁密谋叛乱。加之此前王府宾客雷被等人也有类似上书,汉武帝派人彻查,结果在王宫搜出了大量军备物资和伪造的朝廷文书、符节等。窘困交加之中,刘安被迫自杀。

衡山王刘赐是刘安的弟弟,家庭向来不和,长子和次子为了自免于罪而先后告发父王意图谋反,刘赐因此被迫自杀。

经过公卿大臣审理,刘安、刘赐的家属并处极刑,还牵连出参与谋反的列侯、地方官员和豪强数万人,一律处死。淮南王、衡山王的封国也被废除,分别改为九江郡、衡山郡。削弱封国势力的意义:“于是藩国始分,而子弟毕侯矣”

——(东汉)班固《汉书》

“强本干,弱枝叶之势,尊卑明而万事各得其所矣”

——(西汉)司马迁《史记》意义:解决了诸侯国尾大不掉的问题,达到了强干弱枝,强化中央集权和女皇权的作用。西汉中山靖王刘胜金缕玉衣三、强化中央集权 政治上:

中央:司隶校尉 监督和检举京师百官及皇 族不法行为

设立“中朝”

地方: 刺史 监察地方长官, 打击地方豪强

经济上:盐铁官营

铸币权收归中央 元封五年(公元前106年),初置部刺史,掌奉诏条察州,秩六百石,员十三人。

——《汉书˙百官公卿表》(征和四年即公元前89年始设)司隶校尉一人,比二千石……持节,掌察举百官以下,及京师近郡犯法者。

——《后汉书?百官四》

同课章节目录

- 第一单元 史前时代

- 第1课 中华大地的远古人类

- 第2课 原始农业与农耕聚落

- 第3课 传说时代的文明曙光

- 第二单元 国家的产生和社会变革

- 第4课 夏商西周的更迭

- 第5课 早期国家与社会

- 第6课 春秋五霸与战国七雄

- 第7课 铁器牛耕引发的社会变革

- 第9课 思想的活跃与百家争鸣

- 第三单元 大一统国家的建立和发展

- 第10课 秦始皇开创大一统基业

- 第11课 秦末农民起义与汉朝的建立

- 第12课 汉武帝推进大一统格局

- 第13课 开疆拓土与对外交流

- 第14课 东汉的建立与衰亡

- 第15课 先进的科学技术

- 第16课 兼容进取的秦汉文化

- 第四单元 政权分立与民族汇聚

- 第17课 从三国鼎立到南北朝对峙

- 第18课 东晋南朝政局与江南地区的开发

- 第19课 北方的民族汇聚

- 第20课 异彩纷呈的科学