人教版语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》同步教学课件5.2.1 伶官传序(23张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》同步教学课件5.2.1 伶官传序(23张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 312.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-25 12:44:18 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。目标导航文本助读基础导练预习导读1.掌握文中的重要实词、虚词和特殊句式。

2.学习通过正反说理突出中心论点的写作方法。

3.领悟“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者。

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁、六一居士, 北宋吉水(今江西吉水)人。北宋时期政治家、文学 家、史学家和诗人。仁宗时,累擢知制诰、翰林学 士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗时,迁兵 部尚书,以太子少师致仕。卒谥“文忠”。其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。又喜奖掖后进,苏轼父子及曾巩、王安石皆出其门下。创作实绩亦辉煌可观,诗、词、散文均为一时之冠。散文说理畅达,抒情委婉,为“唐宋八大家”之一;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;词深婉清丽,承袭南唐余风。曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》,又喜收集金石文字,编为《集古录》。著有《欧阳文忠公集》。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景。

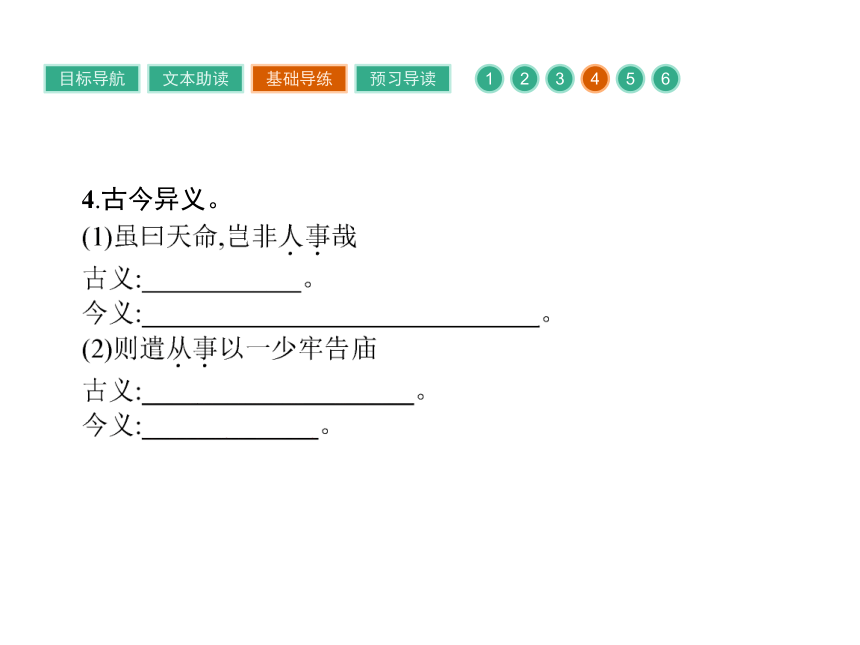

五代是我国历史上的动荡时代,在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,伶官得以重权在握。当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。目标导航文本助读基础导练预习导读1234561.字音识记。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读2.辨字组词。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读3.一词多义。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读123456目标导航文本助读基础导练预习导读4.古今异义。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读5.词类活用。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读6.特殊句式。

(1)此三者,吾遗恨也(判断句)

(2)盛以锦囊(介词结构后置、省略句)

(3)身死国灭,为天下笑(被动句)

(4)而智勇多困于所溺(被动句)目标导航文本助读基础导练预习导读1.参照李存勖的人生履历表,思考:李存勖灭敌建国用了十五年时间,而由盛到衰只用了三年,这一盛一衰的关键原因是什么?

李存勖履历表目标导航文本助读基础导练预习导读提示:从上表中我们可以看到,李存勖从公元908年接受三矢继承父志,到公元923年灭梁建立后唐,共用了十五年的时间。对这十五年的记叙,欧阳修紧紧扣住“晋王三矢”的故事,写了受矢、请矢、还矢,勾画出了庄宗的忧劳。言语中充满对庄宗的盛赞,赞他牢记父志,敬对三矢;赞他胸怀大志,年轻有为。作者不禁感叹“其意气之盛,可谓壮哉”。但就是这样一位英雄,只经过短短三年的时间竟然落得了“君臣相顾,不知所归”,最后被宠幸的伶人射杀的结局,作者此时又不禁发出了“何其衰也”的感叹。面对盛衰的变化人们不禁要探究其因,而作者在开篇就明确地表明了中心论点“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事”,强调了决定盛衰的关键是“人事”。目标导航文本助读基础导练预习导读2.“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这句话是怎样提挈全文的?

提示:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,强调人事的作用,意思是盛衰之理,不仅在于天命,更在于人事。这就提出了全文的中心论点:盛衰之理,由于人事。这句话具有提挈全文的作用,即全文都围绕它进行论证:①紧接着这句话点出庄宗得天下和失天下的事例,说明提出“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这一认识的历史根据。②第二段叙述庄宗执行其父遗命的事例,第三段从庄宗极盛和极衰两种情形的对比中,得出“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论。这就对“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”进行了有力的论证,揭示了所谓“人事”的内涵。③第四段承上文进一步议论,引出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的历史教训,强调能使人逸豫亡身的绝不仅仅限于伶人,深化了人们对“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”的理解。句段剖析合作交流文本图解1.岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

剖析:这句话是选择关系的复句,两个问句各是一个选择项,“得之难而失之易”是被否定、被舍弃的一项,“皆自于人”是被肯定、被选择的一项。“岂得之难而失之易欤?”是反问句,这句话与后一个问句连起来看,否定了“得之难而失之易”,语意重点在强调后一句中的“本其成败之迹,而皆自于人”,是说“得失”的“难易”在于人事。句段剖析合作交流文本图解2.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

剖析:庄宗不是一朝而蹈死地的,这也有一个量变到质变的过程,最后死在自己宠幸的伶人手里。这个现象启示我们,打倒自己的,往往是自己身边的一些人和事,或者就是自己。这些因素由小积大,由少积多,最后来个总爆发。这就启示我们,要防微杜渐,发现不良的苗头,立即改正,如此才能保证国家长治久安。欧阳修的这句话,其实是写给北宋最高统治者看的。北宋王朝积贫积弱,正是因为不能自强,所以最后也落得个“身死国灭”。历史就是这样无情,也是这样惊人地相似。句段剖析合作交流文本图解1.《新五代史》“发论必以‘呜呼’”,这篇《伶官传序》也不例外。为什么一上来就要“呜呼”呢?

提示:这和欧阳修所处的时代以及他的政治态度、政治遭遇有关。五代是中国历史上出名的乱世。北宋王朝建立以后,生产得到了恢复和发展,社会得到了暂时的相对稳定。然而紧接着,统治者日益荒淫腐化,社会矛盾日益扩大加深。欧阳修、范仲淹等人针对当时的弊政,力图实行政治改革,以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。而宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》又“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》,通过对五代政治与历史人物的记述、描写和批判,表现了他对北宋王朝的忧虑和对当时弊政和当权派的不满。句段剖析合作交流文本图解这篇《伶官传序》和《宦者传论》《唐六臣传论》等一样,既是史评,也可以说是针对北宋的现实而发的政论。它以“呜呼”开头,并非无病呻吟,而是寓有无穷的感慨。句段剖析合作交流文本图解2.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”用现在的话说,就是忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。对此,我们应该如何评价?

提示:作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是巩固封建统治。句段剖析合作交流文本图解作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。北宋、南宋王朝之灭亡,其原因之一都在于两宋统治集团只求苟安享乐,毫无进取之心。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为严重问题提出,这说明他有一定的政治眼光。另外,“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天也有一定的借鉴作用。句段剖析合作交流文本图解1.文笔酣畅,波澜起伏。

文章开篇就提出论点,既而落到立论的根据上,再转入“晋王三矢”的叙事,语势猛然一升,发出对庄宗之“盛”的赞叹,而后语势陡然一降,发出对庄宗之“衰”的悲叹,继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”,然后再次评论庄宗的盛衰,语势再升再降,在大起大落中引出发人深省的教训,将全文的语势稳稳地落在结尾的反问上。全文至此,戛然而止,给人一气呵成、酣畅淋漓之感。

2.平易自然,简约凝练。

文中没有佶屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,而是用平实的语言生动地叙说事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不枝不蔓,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意丰,发人深省。3.语言委婉,气势充沛。

本文作为一篇总结历史教训、为在世及后世君主提供借鉴的史论,毫无生硬的说教,而是娓娓道来,婉转动人,即使是在慨叹庄宗败亡时,也只是寓惋惜之意而无责难之词,可谓意正言婉。全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。清代文学家沈德潜认为《伶官传序》“抑扬顿挫,得《史记》神髓,《五代史》中第一篇文字”。后来写史论的人往往都借鉴这种抑扬顿挫的笔法。

2.学习通过正反说理突出中心论点的写作方法。

3.领悟“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者。

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁、六一居士, 北宋吉水(今江西吉水)人。北宋时期政治家、文学 家、史学家和诗人。仁宗时,累擢知制诰、翰林学 士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗时,迁兵 部尚书,以太子少师致仕。卒谥“文忠”。其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。又喜奖掖后进,苏轼父子及曾巩、王安石皆出其门下。创作实绩亦辉煌可观,诗、词、散文均为一时之冠。散文说理畅达,抒情委婉,为“唐宋八大家”之一;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;词深婉清丽,承袭南唐余风。曾与宋祁合修《新唐书》,并独撰《新五代史》,又喜收集金石文字,编为《集古录》。著有《欧阳文忠公集》。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景。

五代是我国历史上的动荡时代,在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,伶官得以重权在握。当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。目标导航文本助读基础导练预习导读1234561.字音识记。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读2.辨字组词。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读3.一词多义。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读123456目标导航文本助读基础导练预习导读4.古今异义。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读5.词类活用。 123456目标导航文本助读基础导练预习导读6.特殊句式。

(1)此三者,吾遗恨也(判断句)

(2)盛以锦囊(介词结构后置、省略句)

(3)身死国灭,为天下笑(被动句)

(4)而智勇多困于所溺(被动句)目标导航文本助读基础导练预习导读1.参照李存勖的人生履历表,思考:李存勖灭敌建国用了十五年时间,而由盛到衰只用了三年,这一盛一衰的关键原因是什么?

李存勖履历表目标导航文本助读基础导练预习导读提示:从上表中我们可以看到,李存勖从公元908年接受三矢继承父志,到公元923年灭梁建立后唐,共用了十五年的时间。对这十五年的记叙,欧阳修紧紧扣住“晋王三矢”的故事,写了受矢、请矢、还矢,勾画出了庄宗的忧劳。言语中充满对庄宗的盛赞,赞他牢记父志,敬对三矢;赞他胸怀大志,年轻有为。作者不禁感叹“其意气之盛,可谓壮哉”。但就是这样一位英雄,只经过短短三年的时间竟然落得了“君臣相顾,不知所归”,最后被宠幸的伶人射杀的结局,作者此时又不禁发出了“何其衰也”的感叹。面对盛衰的变化人们不禁要探究其因,而作者在开篇就明确地表明了中心论点“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事”,强调了决定盛衰的关键是“人事”。目标导航文本助读基础导练预习导读2.“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这句话是怎样提挈全文的?

提示:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,强调人事的作用,意思是盛衰之理,不仅在于天命,更在于人事。这就提出了全文的中心论点:盛衰之理,由于人事。这句话具有提挈全文的作用,即全文都围绕它进行论证:①紧接着这句话点出庄宗得天下和失天下的事例,说明提出“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”这一认识的历史根据。②第二段叙述庄宗执行其父遗命的事例,第三段从庄宗极盛和极衰两种情形的对比中,得出“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的结论。这就对“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”进行了有力的论证,揭示了所谓“人事”的内涵。③第四段承上文进一步议论,引出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”的历史教训,强调能使人逸豫亡身的绝不仅仅限于伶人,深化了人们对“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”的理解。句段剖析合作交流文本图解1.岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

剖析:这句话是选择关系的复句,两个问句各是一个选择项,“得之难而失之易”是被否定、被舍弃的一项,“皆自于人”是被肯定、被选择的一项。“岂得之难而失之易欤?”是反问句,这句话与后一个问句连起来看,否定了“得之难而失之易”,语意重点在强调后一句中的“本其成败之迹,而皆自于人”,是说“得失”的“难易”在于人事。句段剖析合作交流文本图解2.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。

剖析:庄宗不是一朝而蹈死地的,这也有一个量变到质变的过程,最后死在自己宠幸的伶人手里。这个现象启示我们,打倒自己的,往往是自己身边的一些人和事,或者就是自己。这些因素由小积大,由少积多,最后来个总爆发。这就启示我们,要防微杜渐,发现不良的苗头,立即改正,如此才能保证国家长治久安。欧阳修的这句话,其实是写给北宋最高统治者看的。北宋王朝积贫积弱,正是因为不能自强,所以最后也落得个“身死国灭”。历史就是这样无情,也是这样惊人地相似。句段剖析合作交流文本图解1.《新五代史》“发论必以‘呜呼’”,这篇《伶官传序》也不例外。为什么一上来就要“呜呼”呢?

提示:这和欧阳修所处的时代以及他的政治态度、政治遭遇有关。五代是中国历史上出名的乱世。北宋王朝建立以后,生产得到了恢复和发展,社会得到了暂时的相对稳定。然而紧接着,统治者日益荒淫腐化,社会矛盾日益扩大加深。欧阳修、范仲淹等人针对当时的弊政,力图实行政治改革,以挽救北宋王朝的危机,却接二连三地遭到当权派的打击。在这种情况下,欧阳修忧心忡忡,很担心五代的惨痛历史即将重演。而宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》又“繁猥失实”,无助于劝善惩恶。于是自己动手,撰成了七十四卷的《新五代史》,通过对五代政治与历史人物的记述、描写和批判,表现了他对北宋王朝的忧虑和对当时弊政和当权派的不满。句段剖析合作交流文本图解这篇《伶官传序》和《宦者传论》《唐六臣传论》等一样,既是史评,也可以说是针对北宋的现实而发的政论。它以“呜呼”开头,并非无病呻吟,而是寓有无穷的感慨。句段剖析合作交流文本图解2.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”用现在的话说,就是忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。对此,我们应该如何评价?

提示:作者的观点是有历史和阶级的局限性的。首先,作者把一个王朝的盛衰兴亡归之于某个国君,这是一种唯心史观。如果根据作者的观点加以推论,似乎统治阶级只要能“谦”而不“满”、“忧劳”而不“逸豫”,封建王朝就会长治久安。实际情况当然不是如此。其次,作者对当时统治阶级加以劝诫,其目的无非是巩固封建统治。句段剖析合作交流文本图解作者的观点也有其历史进步性的一面。虽然一个王朝的盛衰安危不能完全归结于统治者个人的忧劳或逸豫,但统治者是骄奢淫逸还是励精图治,这对当时社会是有重大影响的。北宋、南宋王朝之灭亡,其原因之一都在于两宋统治集团只求苟安享乐,毫无进取之心。欧阳修早在北宋前期就把这一点作为严重问题提出,这说明他有一定的政治眼光。另外,“忧劳兴国”“逸豫亡身”的历史教训,在今天也有一定的借鉴作用。句段剖析合作交流文本图解1.文笔酣畅,波澜起伏。

文章开篇就提出论点,既而落到立论的根据上,再转入“晋王三矢”的叙事,语势猛然一升,发出对庄宗之“盛”的赞叹,而后语势陡然一降,发出对庄宗之“衰”的悲叹,继而步步紧逼,设疑问、引古语而得出“自然之理”,然后再次评论庄宗的盛衰,语势再升再降,在大起大落中引出发人深省的教训,将全文的语势稳稳地落在结尾的反问上。全文至此,戛然而止,给人一气呵成、酣畅淋漓之感。

2.平易自然,简约凝练。

文中没有佶屈聱牙的措辞,也不堆砌辞藻,而是用平实的语言生动地叙说事例,深入地说明道理,语言平易近人,自然晓畅。叙事不枝不蔓,议论简明扼要,其中一些格言式的对称语句,如“满招损,谦得益”“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺”,句式整齐,言简意丰,发人深省。3.语言委婉,气势充沛。

本文作为一篇总结历史教训、为在世及后世君主提供借鉴的史论,毫无生硬的说教,而是娓娓道来,婉转动人,即使是在慨叹庄宗败亡时,也只是寓惋惜之意而无责难之词,可谓意正言婉。全文从“呜呼”起笔,到“岂独伶人也哉”收尾,一叹再叹,于反复叹咏之中显现委婉的韵致。清代文学家沈德潜认为《伶官传序》“抑扬顿挫,得《史记》神髓,《五代史》中第一篇文字”。后来写史论的人往往都借鉴这种抑扬顿挫的笔法。

同课章节目录