人教版语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》同步教学课件6.2.1 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

文档属性

| 名称 | 人教版语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》同步教学课件6.2.1 子路、曾晳、冉有、公西华侍坐 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 531.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-24 19:12:47 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。目标导航文本助读基础导练预习导读1.掌握本文重点字、词、句等文言知识。

2.能根据语言特点,把握人物个性,掌握通过语言、动作展现人物性格的手法。

3.初步了解孔子的政治思想和政治主张。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者。

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国(今山东曲阜)人。我国古代伟大的教育家和思想家,儒家学派创始人。其言行思想主要载于语录体散文集《论语》。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景。

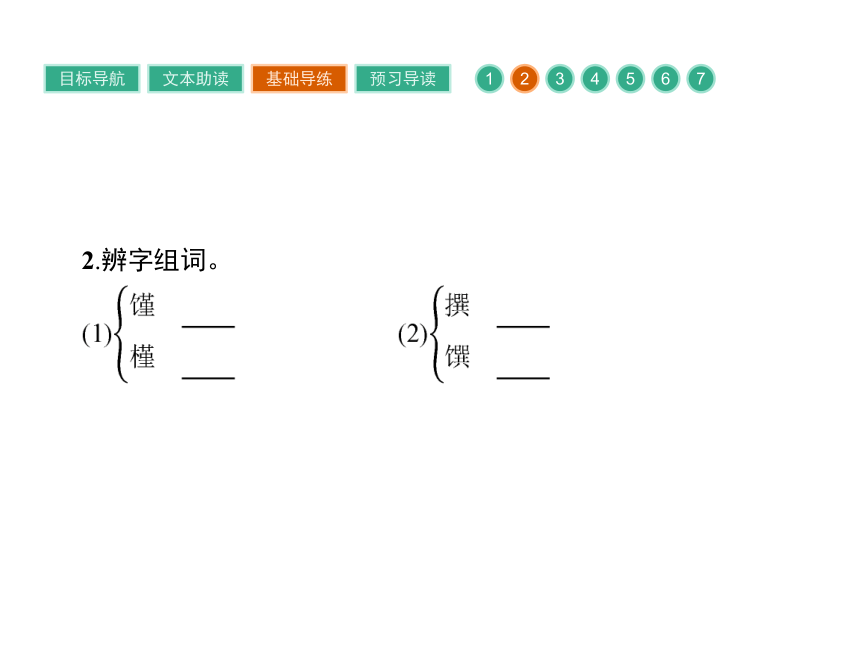

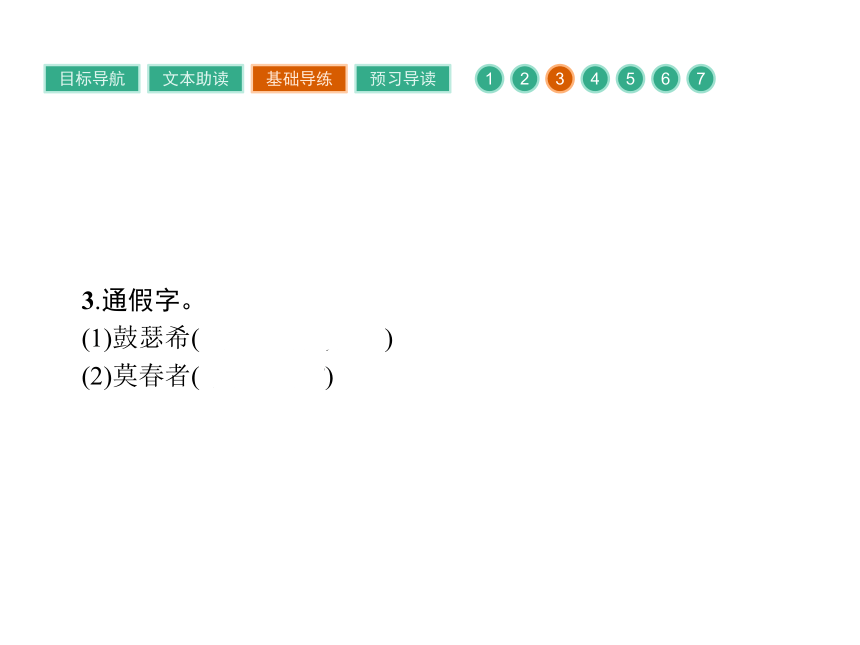

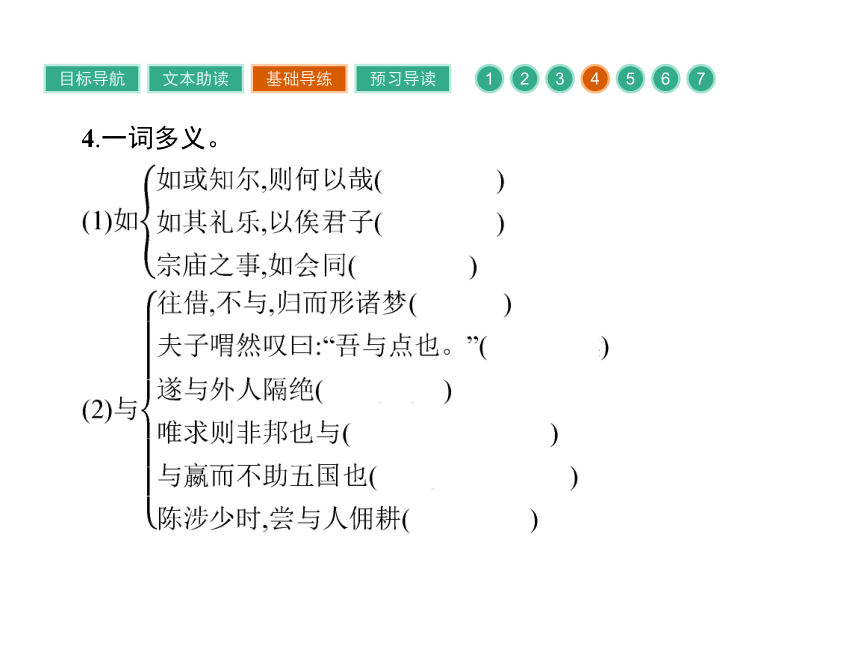

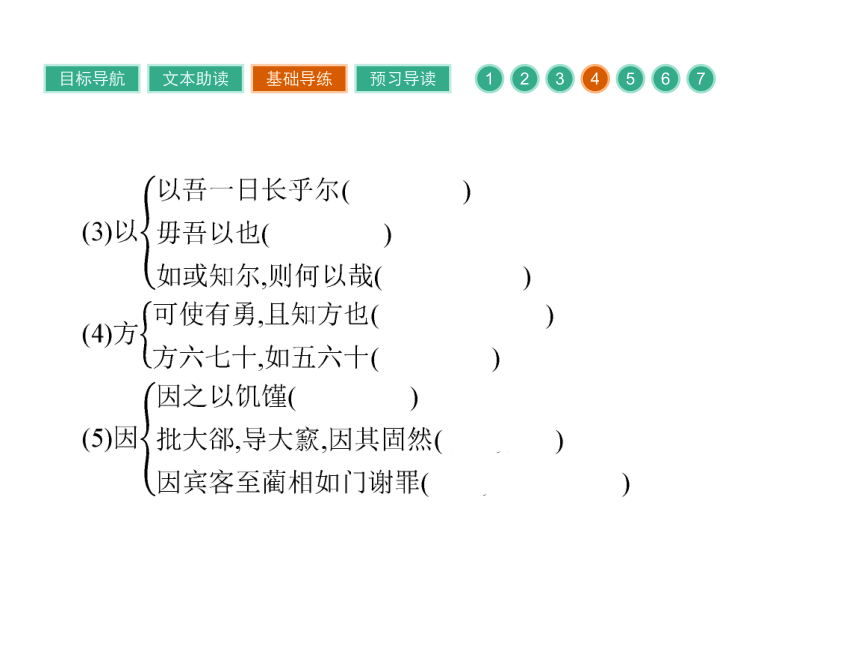

“侍坐”指陪侍长者闲坐。文章以“志”为焦点,以孔子为核心,由侍坐而问,由问而述,由述而评。看起来文字不多,篇幅不长,但在语录体的《论语》中算是难得的长篇了。目标导航文本助读基础导练预习导读12345671.字音识记。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读2.辨字组词。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读3.通假字。

(1)鼓瑟希(“希”通“稀”,稀疏)

(2)莫春者(“莫”通“暮”)1234567目标导航文本助读基础导练预习导读4.一词多义。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读1234567目标导航文本助读基础导练预习导读5.古今异义。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读6.词类活用。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读7.特殊句式。

(1)毋吾以也(宾语前置)

(2)不吾知也(宾语前置)

(3)则何以哉(宾语前置)

(4)为国以礼(介词结构后置)

(5)浴乎沂(介词结构后置)目标导航文本助读基础导练预习导读1.第一段里孔子的话讲了几层意思?反映了孔子在教学上的哪些态度?

提示:这段话讲了两层意思。一层意思是他对他的学生说,不要因为我是你们的老师,年龄比你们大,你们就不敢讲话。从而鼓励学生发表意见,大胆地谈个人的理想。这反映出孔子对学生和蔼可亲,平易近人。另一层意思是指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,因而假设了一种情况:如果有人了解你们,你们怎么办?从而启发学生谈出自己的想法。这反映出孔子在教育学生时,采用的是循循善诱的教学方法。目标导航文本助读基础导练预习导读2.本文语言简洁生动,内容鲜活,极富表现力。从子路、冉有、公西华的言谈中,可以看出他们各自的什么性格特点?

提示:子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。孔子问志,子路首先发言。言谈之中,语气十分肯定。抱负之大可见一斑。但孔子话音刚落,子路便在没有深思的情况下抢先发言,显出其鲁莽、轻率的一面。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。冉有在孔子指名发问后才开口。比子路言称的中等国家,要小得多,先说“方六七十”,又说“如五六十”,十分谨慎。他认为三年之后,所能取得的政绩仅限于“足民”一点,至于礼乐教化,则不是自己力所能及的事。目标导航文本助读基础导练预习导读公西华:谦恭有礼,娴于辞令。他有志于礼乐教化的事,但因冉有刚刚说到“如其礼乐,以俟君子”,为避免以君子自居,他先谦虚一番,然后委婉地说出自己的志向,“愿为小相焉”。简短的言辞中,尤其是两个“愿”字,一个“学”字,一个“小”字,可见他娴于辞令的特点。目标导航文本助读基础导练预习导读3.如何理解文中曾皙所表达的思想?

提示:“莫春者”至“咏而归”一段文字有两种解释:一种认为这是曾皙设想的因施行仁政而出现的太平盛世的图景,是孔子“为国以礼”的最终目标,因此孔子说“吾与点也”;一种认为这是曾皙所设想的不问政治、悠闲自在的安适生活,与孔子在政治上失意后的隐退避世思想相吻合,因此孔子说“吾与点也”。这两种解释,历来仁者见仁,智者见智。我们认为第一种解释较为合理。在舞雩台上吹风,思念苍生;归途中再唱起歌,陶冶性情,从而培养起高尚的情操,高洁的志趣。这也是孔子追求的礼乐社会的图景。句段剖析合作交流文本图解1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

剖析:开篇点明人物和事件,孔子循循善诱,启发学生谈自己的志向。开始是“以吾一日长乎尔,毋吾以也”,孔子这样说,是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境,希望他们毫无拘束地畅所欲言。接着是“居则曰:‘不吾知也。’”孔子很了解他的学生,摆出了学生中存在的现象。最后根据这种现象,明确地提出了“言其志”的要求:“如或知尔,则何以哉?”孔子真诚的发问,耐心的启迪,让弟子尽情言志的语气,显示了孔子雍容谦恭的气度。孔子是以思想深沉的师长的形象出现的,但他并不是终日板着脸,而是以亲切和蔼的长者风度,解除学生的顾虑,并联系学生的思想实际,自然而然地确定话题,给谈话带来轻松和谐的气氛。孔子一出场,就给人以态度和蔼、思想明智、胸襟开阔的印象,可见孔子确实是一位高明的老师。句段剖析合作交流文本图解2.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

剖析:在这里曾皙勾画了一幅“太平盛世图”,民风淳朴,民德敦厚,天下太平,它与儒家以“礼乐”治理天下的社会理想相吻合。这是一种超脱现实、逍遥闲适、回归自然的人生图景,它远离尘世喧嚣,与自然冥合为一,追求精神的高洁和灵魂的自由。从富有诗意的情景描写中,曲折地表达出曾皙的理想,显得那样从容不迫,逍遥自在,甚至有点狂放不羁。这引起了孔子的无限赞叹,孔子说“吾与点也”,明确表达了他的思想倾向。句段剖析合作交流文本图解1.文中的孔子是一个什么样的形象?

提示:课文中的孔子是一个既有抱负,也有苦闷的活生生的形象。孔子本来是问他的弟子在政治上怎样施展自己的抱负,曾皙却答非所问,讲了一通投身自然怀抱、恬然自适的乐趣,离开了政治。孔子“喟然”而叹,对曾皙所说的深表赞许。这表现了孔子思想上的矛盾。孔子一生,其思想的主导方面是积极用世的。他周游列国,希望按其“仁”的观点对当时的政治作一些改良,却四处碰壁,在其“道不行”的时候,他的内心有过苦闷,他的“喟然”之叹,便形象地表现出这种苦闷。句段剖析合作交流文本图解2.孔子为什么要“与点”呢?

提示:结合孔子的思想来分析。孔子政治上主张“礼治”,即以“礼”治理国家。针对子路“率尔”作答,孔子“哂之”的理由就是“为国以礼,其言不让”。针对冉有“如其礼乐,以俟君子”的回答,孔子当时不语,在回答曾皙的询问时,反问“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”“方六七十,如五六十”也是国家,既然如此,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?针对公西华“愿为小相”的观点,孔子的惋惜之情溢于言表,“赤也为之小,孰能为之大?”只有曾皙真正了解老师的意图,灵活地将老师的“礼治”思想体现出来。句段剖析合作交流文本图解子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 1.人物性格鲜明。

文中出现的孔子的四位高足,各有异趣。孔子话语刚停,子路便“率尔而对”,迫不及待中可见其直率刚正,遇事轻率、急躁和自负的性格特点。冉有的敦厚、谦虚而优柔寡断,公西华的谦恭、温厚,曾皙的放达、洒脱和自得,在文章中都被表现得淋漓尽致。特别是冉有和公西华这两个人物,性格相近,但从神情和语言的描绘中又能辨析出他们同类性格中的微殊。人物的语言契合各自的个性、身份、志趣、风度、教养,显得深刻而生动。

2.中心集中突出。

全文以“言志”为中心组织材料,使文旨鲜明,不蔓不枝,极有层次。

3.语言简洁传神。

本文成功地运用对话和人物动作来塑造人物形象。在师生间的对话中,将人物的心情语态、精神气质,都传神地表现出来,写得简练含蓄、生动感人。

2.能根据语言特点,把握人物个性,掌握通过语言、动作展现人物性格的手法。

3.初步了解孔子的政治思想和政治主张。目标导航文本助读基础导练预习导读1.连线作者。

孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国(今山东曲阜)人。我国古代伟大的教育家和思想家,儒家学派创始人。其言行思想主要载于语录体散文集《论语》。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。《论语》《大学》《中庸》和《孟子》合称为“四书”。目标导航文本助读基础导练预习导读2.探寻背景。

“侍坐”指陪侍长者闲坐。文章以“志”为焦点,以孔子为核心,由侍坐而问,由问而述,由述而评。看起来文字不多,篇幅不长,但在语录体的《论语》中算是难得的长篇了。目标导航文本助读基础导练预习导读12345671.字音识记。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读2.辨字组词。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读3.通假字。

(1)鼓瑟希(“希”通“稀”,稀疏)

(2)莫春者(“莫”通“暮”)1234567目标导航文本助读基础导练预习导读4.一词多义。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读1234567目标导航文本助读基础导练预习导读5.古今异义。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读6.词类活用。 1234567目标导航文本助读基础导练预习导读7.特殊句式。

(1)毋吾以也(宾语前置)

(2)不吾知也(宾语前置)

(3)则何以哉(宾语前置)

(4)为国以礼(介词结构后置)

(5)浴乎沂(介词结构后置)目标导航文本助读基础导练预习导读1.第一段里孔子的话讲了几层意思?反映了孔子在教学上的哪些态度?

提示:这段话讲了两层意思。一层意思是他对他的学生说,不要因为我是你们的老师,年龄比你们大,你们就不敢讲话。从而鼓励学生发表意见,大胆地谈个人的理想。这反映出孔子对学生和蔼可亲,平易近人。另一层意思是指出他的学生平时认为人们不了解自己,所以感到无所作为,因而假设了一种情况:如果有人了解你们,你们怎么办?从而启发学生谈出自己的想法。这反映出孔子在教育学生时,采用的是循循善诱的教学方法。目标导航文本助读基础导练预习导读2.本文语言简洁生动,内容鲜活,极富表现力。从子路、冉有、公西华的言谈中,可以看出他们各自的什么性格特点?

提示:子路:有抱负,坦诚,性格也比较鲁莽、轻率。孔子问志,子路首先发言。言谈之中,语气十分肯定。抱负之大可见一斑。但孔子话音刚落,子路便在没有深思的情况下抢先发言,显出其鲁莽、轻率的一面。

冉有:谦虚谨慎,说话很有分寸。冉有在孔子指名发问后才开口。比子路言称的中等国家,要小得多,先说“方六七十”,又说“如五六十”,十分谨慎。他认为三年之后,所能取得的政绩仅限于“足民”一点,至于礼乐教化,则不是自己力所能及的事。目标导航文本助读基础导练预习导读公西华:谦恭有礼,娴于辞令。他有志于礼乐教化的事,但因冉有刚刚说到“如其礼乐,以俟君子”,为避免以君子自居,他先谦虚一番,然后委婉地说出自己的志向,“愿为小相焉”。简短的言辞中,尤其是两个“愿”字,一个“学”字,一个“小”字,可见他娴于辞令的特点。目标导航文本助读基础导练预习导读3.如何理解文中曾皙所表达的思想?

提示:“莫春者”至“咏而归”一段文字有两种解释:一种认为这是曾皙设想的因施行仁政而出现的太平盛世的图景,是孔子“为国以礼”的最终目标,因此孔子说“吾与点也”;一种认为这是曾皙所设想的不问政治、悠闲自在的安适生活,与孔子在政治上失意后的隐退避世思想相吻合,因此孔子说“吾与点也”。这两种解释,历来仁者见仁,智者见智。我们认为第一种解释较为合理。在舞雩台上吹风,思念苍生;归途中再唱起歌,陶冶性情,从而培养起高尚的情操,高洁的志趣。这也是孔子追求的礼乐社会的图景。句段剖析合作交流文本图解1.子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

剖析:开篇点明人物和事件,孔子循循善诱,启发学生谈自己的志向。开始是“以吾一日长乎尔,毋吾以也”,孔子这样说,是先用温和自谦的话打消学生的顾虑,为他们创造一个轻松、亲切、活跃的环境,希望他们毫无拘束地畅所欲言。接着是“居则曰:‘不吾知也。’”孔子很了解他的学生,摆出了学生中存在的现象。最后根据这种现象,明确地提出了“言其志”的要求:“如或知尔,则何以哉?”孔子真诚的发问,耐心的启迪,让弟子尽情言志的语气,显示了孔子雍容谦恭的气度。孔子是以思想深沉的师长的形象出现的,但他并不是终日板着脸,而是以亲切和蔼的长者风度,解除学生的顾虑,并联系学生的思想实际,自然而然地确定话题,给谈话带来轻松和谐的气氛。孔子一出场,就给人以态度和蔼、思想明智、胸襟开阔的印象,可见孔子确实是一位高明的老师。句段剖析合作交流文本图解2.莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

剖析:在这里曾皙勾画了一幅“太平盛世图”,民风淳朴,民德敦厚,天下太平,它与儒家以“礼乐”治理天下的社会理想相吻合。这是一种超脱现实、逍遥闲适、回归自然的人生图景,它远离尘世喧嚣,与自然冥合为一,追求精神的高洁和灵魂的自由。从富有诗意的情景描写中,曲折地表达出曾皙的理想,显得那样从容不迫,逍遥自在,甚至有点狂放不羁。这引起了孔子的无限赞叹,孔子说“吾与点也”,明确表达了他的思想倾向。句段剖析合作交流文本图解1.文中的孔子是一个什么样的形象?

提示:课文中的孔子是一个既有抱负,也有苦闷的活生生的形象。孔子本来是问他的弟子在政治上怎样施展自己的抱负,曾皙却答非所问,讲了一通投身自然怀抱、恬然自适的乐趣,离开了政治。孔子“喟然”而叹,对曾皙所说的深表赞许。这表现了孔子思想上的矛盾。孔子一生,其思想的主导方面是积极用世的。他周游列国,希望按其“仁”的观点对当时的政治作一些改良,却四处碰壁,在其“道不行”的时候,他的内心有过苦闷,他的“喟然”之叹,便形象地表现出这种苦闷。句段剖析合作交流文本图解2.孔子为什么要“与点”呢?

提示:结合孔子的思想来分析。孔子政治上主张“礼治”,即以“礼”治理国家。针对子路“率尔”作答,孔子“哂之”的理由就是“为国以礼,其言不让”。针对冉有“如其礼乐,以俟君子”的回答,孔子当时不语,在回答曾皙的询问时,反问“唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?”“方六七十,如五六十”也是国家,既然如此,礼乐教化之事,怎能非要等到君子去做呢?针对公西华“愿为小相”的观点,孔子的惋惜之情溢于言表,“赤也为之小,孰能为之大?”只有曾皙真正了解老师的意图,灵活地将老师的“礼治”思想体现出来。句段剖析合作交流文本图解子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 1.人物性格鲜明。

文中出现的孔子的四位高足,各有异趣。孔子话语刚停,子路便“率尔而对”,迫不及待中可见其直率刚正,遇事轻率、急躁和自负的性格特点。冉有的敦厚、谦虚而优柔寡断,公西华的谦恭、温厚,曾皙的放达、洒脱和自得,在文章中都被表现得淋漓尽致。特别是冉有和公西华这两个人物,性格相近,但从神情和语言的描绘中又能辨析出他们同类性格中的微殊。人物的语言契合各自的个性、身份、志趣、风度、教养,显得深刻而生动。

2.中心集中突出。

全文以“言志”为中心组织材料,使文旨鲜明,不蔓不枝,极有层次。

3.语言简洁传神。

本文成功地运用对话和人物动作来塑造人物形象。在师生间的对话中,将人物的心情语态、精神气质,都传神地表现出来,写得简练含蓄、生动感人。

同课章节目录