粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:1 小石城山记(19张)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:1 小石城山记(19张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 537.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-25 12:53:12 | ||

图片预览

文档简介

课件19张PPT。第一单元1 小石城山记走进作品基础练习1.连线作者

柳宗元

柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西运城)人,世称柳河东。因官终至柳州刺史,故又称柳柳州。唐代著名文学家、哲学家,与韩愈倡导“古文运动”,为“唐宋八大家”之一,与韩愈并称“韩柳”。他的散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣,富于战斗性;游记写景状物,多有寄托。代表作有《永州八记》《捕蛇者说》等。作品由刘禹锡编入《河东先生集》。走进作品基础练习2.写作背景

805年,柳宗元参与了旨在打击豪族地主集团及宦官、藩镇等势力的“永贞革新”,革新失败后被贬为永州司马。司马为编外闲职,实为流放之别名。唐代的永州,僻远荒凉,素为谪官贬居之地。柳宗元从805年起,在永州谪居十年。这十年,是柳宗元生平最为困厄、最为艰难、心情也最为孤寂郁闷的十年。《永州八记》就作于永州。他的妙文引得古往今来无数墨客游人去寻访永州城内外这些山山水水、草木竹石。不过,如今除了西山依稀可辨外,作家笔下的遗迹都难以寻识。唯有悬溪之畔的柳子庙,尚可以寄托后人的情思。走进作品基础练习1.注字音 2.识通假

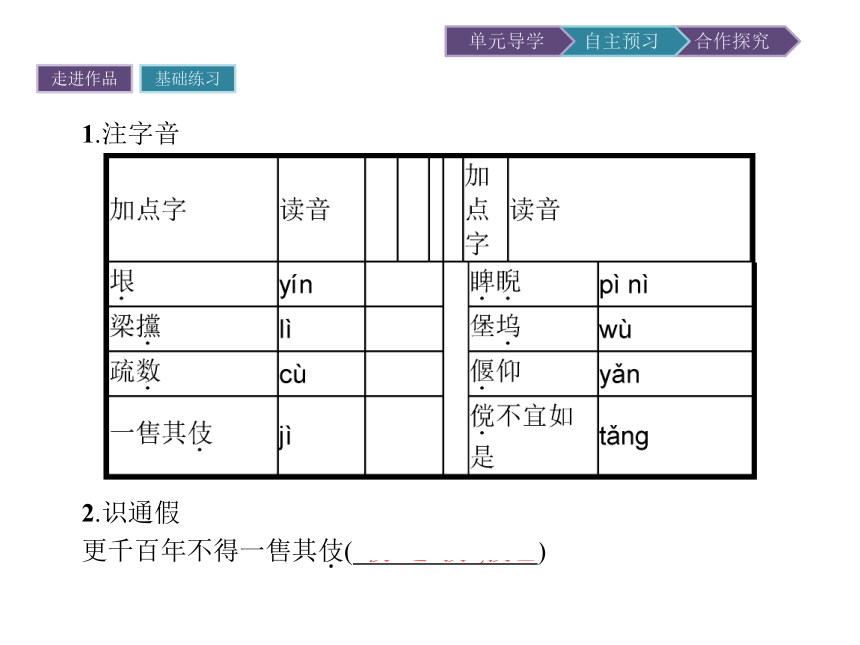

更千百年不得一售其伎(“伎”通“技”,技艺) 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习4.辨活用

(1)自西山道口径北(北:名词用作动词,向北走)

(2)逾黄茅岭而下(下:名词用作动词,下来)

(3)其一西出(西:名词作状语,向西)

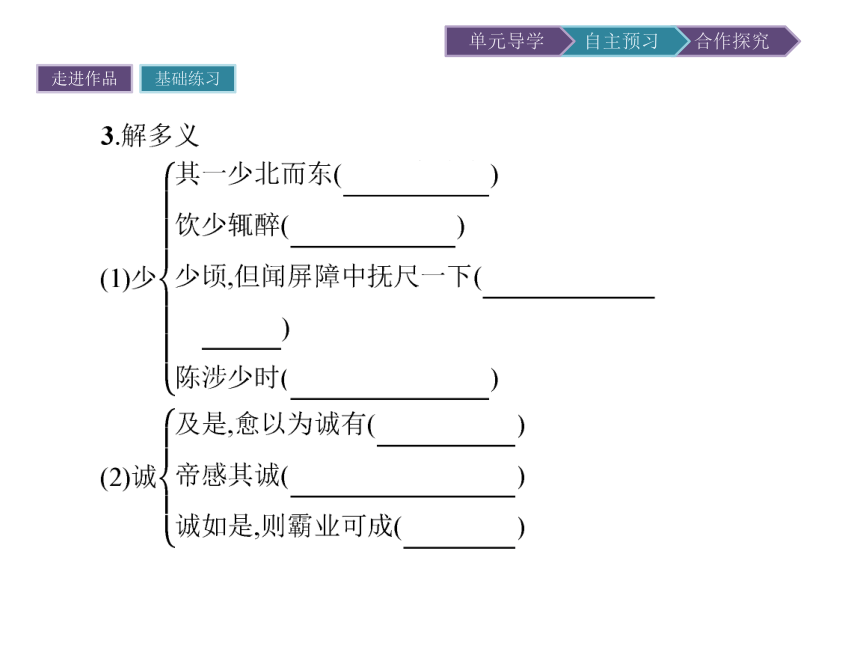

(4)其一少北而东(北、东:名词用作动词,北行,东行)

(5)环之可上(环:名词用作动词,盘旋攀登)

(6)又怪其不为之中州(怪:形容词的意动用法,以……为怪)

(7)以慰夫贤而辱于此者(辱:形容词用作动词,屈辱,贬谪)走进作品基础练习5.明句式

(1)投以小石(介宾短语后置)

(2)其响之激越(定语后置)

(3)以慰夫贤而辱于此者(被动句,也是介宾短语后置)

(4)有积石横当其垠(省略句)

(5)又怪其不为之中州(省略句)走进作品基础练习6.积名句

(1)又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。(柳宗元《小石城山记》)

(2)文以行为本,在先诚其中。(柳宗元《报袁君陈秀才避师名书》)

(3)广直言之路,启进善之门。(柳宗元《贺赦表》)

(4)烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。(柳宗元《渔翁》)

(5)若为化得身千亿,散向峰头望故乡。(柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》)

(6)岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。(柳宗元《登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州刺史》)走进作品基础练习7.记常识

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容、华而不实的文风。经过他们的努力,终于把古文从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。句段点评自主探究1.自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。其上为睥睨、梁攩之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

翻译从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:其中一条路向西延伸,(走过去)寻找风景却毫无所得;另一条稍稍折向北又折向东,(在)不过四十丈(的地方),地层断裂而被一条河水分开,有积聚的山石横截在路边。上方的山石形成了女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像土堡,有一个洞像门。从洞往里探望一片漆黑,把小石子投进去,“咚”的一下有水响声,那声音很洪亮,过了很久才消失。句段点评自主探究点评这一段细节描写,表面上写的是作者往石洞里投石,传来激越的声音,很久声音才停止下来这一景象。如果我们分析一下就能进一步体会到作者的孤独,谁会一个人呆呆地坐在石洞边呢?又为何无聊地拿起石子投进石洞,声音又为何偏偏是激越之音?这些极容易被忽略的细节,真实而又巧妙地表现出了作者被贬后心中极端的忧郁与孤独。看似客观冷静地描绘景物,其实蕴含着一种深深的情感在里面。这也正体现了评论者所说的柳宗元文章“峻洁”的艺术风格。句段点评自主探究2.噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。”是二者,余未信之。

翻译哦!我怀疑有没有创造天地万物的神已经很久了。到了这里,便越发以为真的存在。又诧异这么美的山石怎不会出现在中原,反倒是在偏远的永州,经历千百年而不被人欣赏,真是劳而无功。造物者或者不应该这样做,结果就成了这个样子了?有人说:“是造物者用这山石安慰那些屈贬来永州的贤者。”有人说:“永州天地灵气不造作伟人,却独造作这山石,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。”这两种说法,我都不信。句段点评自主探究点评第一句承上启下,由上文的写景转入议论。作者认为造物者不将小石城山放在中原,却放在偏僻荒远的永州,千百年来,不被人欣赏,造物者付出了辛劳却没有价值,如果造物者是明智的,就不应该这样做。而现实情况如此,恐怕造物者是没有的了。概括地说,作者怀疑造物者的“无”有两条原因:一是小石城山所处的位置偏僻;二是小石城山的美不被人发现、欣赏。

接下来的第二、三句是作者由美景得不到赏识引发的身世之慨,抒发了自己被贬到荒远之地而不能施展才能和抱负的悲愤心情,沉痛而深切。

作者对宇宙生成万物的这两种说法都持否定态度,他不相信冥冥中有一个主宰。这也暗示我们:柳宗元对世上统治者的失望和不满。作者用含蓄的笔法,曲折地表现了内心的情感。句段点评自主探究1.小石城山的美景在作者眼里真是天然造化、鬼斧神工,在这样偏僻的地方发现了如此的美景,作者发出了怎样的感叹?

提示小石城山的天然造化、鬼斧神工,实为作者眼中适游的奇妙之地,作者因而顺理成章地发出了“类智者所施设也”的慨叹。

2.“又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用”有什么言外之意呢?

提示绝佳美景,千年无售,作者认为造物者是劳而无功。以佳胜之地被埋没,比喻自己徒有经邦济世之才却横遭贬斥,谪居荒蛮,壮志难酬。真是“一腔心事付幽胜,多少凄楚烟水中”啊!句段点评自主探究3.课文的两段文字在表达方式上有何不同?

提示第一段以写景为主,第二段以议论与抒情为主。写景为议论抒情做铺垫,而议论抒情是对写景的点化。这种描摹山水与抒情言志相结合的手法开创了唐宋游记散文即事入理、物我相融的风气,成为后代作家学习的典范。从《岳阳楼记》到《醉翁亭记》,从《游褒禅山记》到《石钟山记》,都从柳宗元那里汲取了营养。

柳宗元

柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西运城)人,世称柳河东。因官终至柳州刺史,故又称柳柳州。唐代著名文学家、哲学家,与韩愈倡导“古文运动”,为“唐宋八大家”之一,与韩愈并称“韩柳”。他的散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣,富于战斗性;游记写景状物,多有寄托。代表作有《永州八记》《捕蛇者说》等。作品由刘禹锡编入《河东先生集》。走进作品基础练习2.写作背景

805年,柳宗元参与了旨在打击豪族地主集团及宦官、藩镇等势力的“永贞革新”,革新失败后被贬为永州司马。司马为编外闲职,实为流放之别名。唐代的永州,僻远荒凉,素为谪官贬居之地。柳宗元从805年起,在永州谪居十年。这十年,是柳宗元生平最为困厄、最为艰难、心情也最为孤寂郁闷的十年。《永州八记》就作于永州。他的妙文引得古往今来无数墨客游人去寻访永州城内外这些山山水水、草木竹石。不过,如今除了西山依稀可辨外,作家笔下的遗迹都难以寻识。唯有悬溪之畔的柳子庙,尚可以寄托后人的情思。走进作品基础练习1.注字音 2.识通假

更千百年不得一售其伎(“伎”通“技”,技艺) 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习4.辨活用

(1)自西山道口径北(北:名词用作动词,向北走)

(2)逾黄茅岭而下(下:名词用作动词,下来)

(3)其一西出(西:名词作状语,向西)

(4)其一少北而东(北、东:名词用作动词,北行,东行)

(5)环之可上(环:名词用作动词,盘旋攀登)

(6)又怪其不为之中州(怪:形容词的意动用法,以……为怪)

(7)以慰夫贤而辱于此者(辱:形容词用作动词,屈辱,贬谪)走进作品基础练习5.明句式

(1)投以小石(介宾短语后置)

(2)其响之激越(定语后置)

(3)以慰夫贤而辱于此者(被动句,也是介宾短语后置)

(4)有积石横当其垠(省略句)

(5)又怪其不为之中州(省略句)走进作品基础练习6.积名句

(1)又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。(柳宗元《小石城山记》)

(2)文以行为本,在先诚其中。(柳宗元《报袁君陈秀才避师名书》)

(3)广直言之路,启进善之门。(柳宗元《贺赦表》)

(4)烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。(柳宗元《渔翁》)

(5)若为化得身千亿,散向峰头望故乡。(柳宗元《与浩初上人同看山寄京华亲故》)

(6)岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。(柳宗元《登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州刺史》)走进作品基础练习7.记常识

古文运动,实际是以复古为名的文风改革运动,韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点,主张学习先秦、两汉“言之有物”“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容、华而不实的文风。经过他们的努力,终于把古文从六朝以来浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。句段点评自主探究1.自西山道口径北,逾黄茅岭而下,有二道:其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠。其上为睥睨、梁攩之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。

翻译从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:其中一条路向西延伸,(走过去)寻找风景却毫无所得;另一条稍稍折向北又折向东,(在)不过四十丈(的地方),地层断裂而被一条河水分开,有积聚的山石横截在路边。上方的山石形成了女墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像土堡,有一个洞像门。从洞往里探望一片漆黑,把小石子投进去,“咚”的一下有水响声,那声音很洪亮,过了很久才消失。句段点评自主探究点评这一段细节描写,表面上写的是作者往石洞里投石,传来激越的声音,很久声音才停止下来这一景象。如果我们分析一下就能进一步体会到作者的孤独,谁会一个人呆呆地坐在石洞边呢?又为何无聊地拿起石子投进石洞,声音又为何偏偏是激越之音?这些极容易被忽略的细节,真实而又巧妙地表现出了作者被贬后心中极端的忧郁与孤独。看似客观冷静地描绘景物,其实蕴含着一种深深的情感在里面。这也正体现了评论者所说的柳宗元文章“峻洁”的艺术风格。句段点评自主探究2.噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。神者傥不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。”是二者,余未信之。

翻译哦!我怀疑有没有创造天地万物的神已经很久了。到了这里,便越发以为真的存在。又诧异这么美的山石怎不会出现在中原,反倒是在偏远的永州,经历千百年而不被人欣赏,真是劳而无功。造物者或者不应该这样做,结果就成了这个样子了?有人说:“是造物者用这山石安慰那些屈贬来永州的贤者。”有人说:“永州天地灵气不造作伟人,却独造作这山石,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。”这两种说法,我都不信。句段点评自主探究点评第一句承上启下,由上文的写景转入议论。作者认为造物者不将小石城山放在中原,却放在偏僻荒远的永州,千百年来,不被人欣赏,造物者付出了辛劳却没有价值,如果造物者是明智的,就不应该这样做。而现实情况如此,恐怕造物者是没有的了。概括地说,作者怀疑造物者的“无”有两条原因:一是小石城山所处的位置偏僻;二是小石城山的美不被人发现、欣赏。

接下来的第二、三句是作者由美景得不到赏识引发的身世之慨,抒发了自己被贬到荒远之地而不能施展才能和抱负的悲愤心情,沉痛而深切。

作者对宇宙生成万物的这两种说法都持否定态度,他不相信冥冥中有一个主宰。这也暗示我们:柳宗元对世上统治者的失望和不满。作者用含蓄的笔法,曲折地表现了内心的情感。句段点评自主探究1.小石城山的美景在作者眼里真是天然造化、鬼斧神工,在这样偏僻的地方发现了如此的美景,作者发出了怎样的感叹?

提示小石城山的天然造化、鬼斧神工,实为作者眼中适游的奇妙之地,作者因而顺理成章地发出了“类智者所施设也”的慨叹。

2.“又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用”有什么言外之意呢?

提示绝佳美景,千年无售,作者认为造物者是劳而无功。以佳胜之地被埋没,比喻自己徒有经邦济世之才却横遭贬斥,谪居荒蛮,壮志难酬。真是“一腔心事付幽胜,多少凄楚烟水中”啊!句段点评自主探究3.课文的两段文字在表达方式上有何不同?

提示第一段以写景为主,第二段以议论与抒情为主。写景为议论抒情做铺垫,而议论抒情是对写景的点化。这种描摹山水与抒情言志相结合的手法开创了唐宋游记散文即事入理、物我相融的风气,成为后代作家学习的典范。从《岳阳楼记》到《醉翁亭记》,从《游褒禅山记》到《石钟山记》,都从柳宗元那里汲取了营养。