粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:4 百丈山记()15张)

文档属性

| 名称 | 粤教版语文选修 《唐宋散文选读》同步教学课件:4 百丈山记()15张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 336.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-12-25 15:57:30 | ||

图片预览

文档简介

课件15张PPT。4 百丈山记走进作品基础练习1.连线作者

朱熹

朱熹(1130—1200),字元晦,号晦庵,婺源(今江西婺源)人,生于南剑州(今福建南平)。南宋高宗绍兴年间进士,历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,官至宝文阁待制。谥号“文”,赠太师,追封信国公,改徽国公。他是著名的唯心主义哲学家、宋代理学的集大成者,明清以来,奉为“大贤”,配享孔庙,在日本和朝鲜半岛广有影响。其著作丰富,除《诗集传》等专著外,另有《朱文公文集》。走进作品基础练习2.写作背景

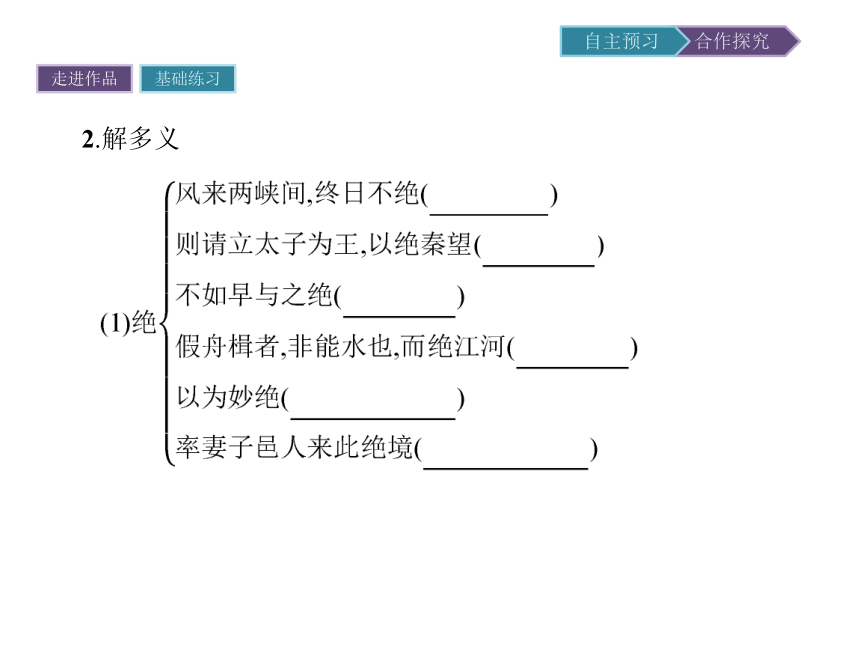

朱熹的祖籍是婺源,但其父朱松,在宋徽宗宣和年间为福建政和县尉后定居福建,朱熹就出生于福建。14岁,父亲去世,他随母定居崇安(今福建武夷山)五里夫,绍兴十八年(1148)他19岁时,以建阳籍参加乡试、贡试,荣登进士榜。因此,朱熹对建阳的风景,尤其是建阳东北的百丈山非常熟悉。宋孝宗淳熙二年(1175)的夏天,他与朋友一道重游百丈山,写下了这篇山水名作。走进作品基础练习1.注字音 走进作品基础练习2.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习3.辨活用

(1)南与东谷水并注池中(南:名词作状语,在南面)

(2)独夜卧其上(夜:名词作状语,在夜里)

(3)于林薄间东南望(东南:名词作状语,向东南)

(4)循磴而东,即得小涧(东:名词用作动词,向东走)

(5)度而北,蹑石梯数级入庵(北:名词用作动词,向北走)

(6)日光烛之,璀璨夺目(烛:名词用作动词,照耀)

(7)自高淙下(下:名词用作动词,流下)

(8)出山门而东(东:名词用作动词,向东走)

(9)旦起下视(下:名词作状语,向下)走进作品基础练习4.明句式

(1)而最其可观者,石磴、小涧、山门、石台、西阁瀑布也(判断句)

(2)而远近诸山出其中者(定语后置)

(3)而作神祠于其东(介宾短语后置)

5.积名句

(1)等闲识得东风面,万紫千红总是春。(《春日》)

(2)问渠那得清如许,为有源头活水来。(《观书有感(其一)》)句段点评自主探究1.庵才老屋数间,卑庳迫隘,无足观,独其西阁为胜。

翻译庵里只有几间老屋,低矮局促,没有什么值得观赏的,只有庵中的西阁楼风景优美。

点评此句巧设悬念。几间老屋,低矮局促狭窄,不值得观赏,而西阁楼又美在何处呢?让读者急于阅读下文,寻找答案。

2.独夜卧其上,则枕席之下终夕潺潺,久而益悲,为可爱耳。

翻译唯独在夜里睡在西阁楼上,枕席下面就整夜都响着潺潺的流水声,听久了更感到悲凉,这种情境是令人喜爱的。

点评此句写出了作者自己夜宿听泉的感受。夜宿西阁,听着枕席下潺潺的流水声,久了也会让人感到悲凉。而作者笔锋一转,认为此情此景可爱之至,可见作者心胸之开阔,境界之高远。句段点评自主探究3.于林薄间东南望,见瀑布自前岩穴瀵涌而出,投空下数十尺,其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。

翻译在密林之中向东南眺望,可以看见瀑布由前方岩石洞穴中喷涌而出,凌空而下长达几十尺,瀑布的飞沫就像飞散的珍珠、喷洒的雾气,在日光照射之下,光彩鲜明、晃人眼目,让人不敢正视。

点评作者远眺瀑布,用词精当,设喻巧妙。“瀵涌”一词,表现出了水势之大。将瀑布的飞沫比作飞散的珍珠也颇具神韵。我们不禁联想到李白的诗句:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。句段点评自主探究4.旦起下视,白云满川,如海波起伏,而远近诸山出其中者,皆若飞浮来往,或涌或没,顷刻万变。

翻译早晨起床向山下探视,满山遍野白云飘荡,像大海波涛起伏,而远近各座山峰隐现于其中,就像时而在飞奔,时而在漂浮来往,有的涌现,有的隐没,顷刻之间,变化万千。

点评作者借助比喻、拟人的修辞手法,将清晨白云缭绕下的群山,以动态的形式形象地展现于读者面前,让读者感觉静止的群山也具有了生命的活力。句段点评自主探究5.畏险者或不敢度。然山之可观者至是则亦穷矣。

翻译那些畏惧险途的人不敢走。但百丈山值得观赏的景物到此也就穷尽了。

点评其实这句话的意思是说,不是百丈山本身优美的风景没有了,而是对于那些畏惧涉险的人来说它的优美风景也就不存在了。无限风光在险峰,风景再美,如果不敢前往观赏,那跟没有还有什么区别呢?此语寓意深刻,蕴含着精妙的人生哲理,也含蓄地说明了付出与回报、奋斗与收获的道理。句段点评自主探究1.本篇游记主要表现了百丈山哪些美的特点?

提示第一段重在表现其险奇之美,第二段重在表现其幽秀之美,第三段则重在表现其壮美。

2.为什么作者笔下的山能写得极具层次感?

提示作者先选取了一个独特的视角,从缺口中遥望远山。然后作者又以一峰挺拔高出和群山逶迤而去相组合,形成了一幅层次感极强的图画。接着作者以固定的景点,用傍晚和清晨两个不同时间的景观,构思两幅图画,进一步渲染了壮美的特征。晚景突出的是色彩绚烂之美,晨景凸现的则是云海的变幻美。这样,在作者详尽描述的百丈山景中就兼具了险奇、幽静、五彩、飞动、变幻等诸种美的形态。句段点评自主探究3.作者是如何把百丈山的美同文章详略安排结合到一起的?

提示作者的审美判断决定了景物的可观与不可观,安排了呼应的艺术结构,从而相应地规定了文字详略的差异。简言之,可观处则详写,不可观处则从略。本文具有将景点叙述的安排和结构的呼应相结合的特点,由于详略安排,那条对称呼应的结构线索就显得更为明晰。略写处一笔带过,略无滞碍;详写处必细为描绘,从多个层次、角度来显示百丈山的优美姿态。如次段山门前后诸景点的描述历历如绘,细数途中经见的诸多景象。在详略安排中作者又能突出重点,这段描写以“涧”为中心,以水的描写为重点。“苍藤古木”的掩映,“水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然”的恬静,“风来两峡间,终日不绝”的神韵,幽静怡人,清冽爽心,让人神游嗟赏不已。

朱熹

朱熹(1130—1200),字元晦,号晦庵,婺源(今江西婺源)人,生于南剑州(今福建南平)。南宋高宗绍兴年间进士,历仕高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,官至宝文阁待制。谥号“文”,赠太师,追封信国公,改徽国公。他是著名的唯心主义哲学家、宋代理学的集大成者,明清以来,奉为“大贤”,配享孔庙,在日本和朝鲜半岛广有影响。其著作丰富,除《诗集传》等专著外,另有《朱文公文集》。走进作品基础练习2.写作背景

朱熹的祖籍是婺源,但其父朱松,在宋徽宗宣和年间为福建政和县尉后定居福建,朱熹就出生于福建。14岁,父亲去世,他随母定居崇安(今福建武夷山)五里夫,绍兴十八年(1148)他19岁时,以建阳籍参加乡试、贡试,荣登进士榜。因此,朱熹对建阳的风景,尤其是建阳东北的百丈山非常熟悉。宋孝宗淳熙二年(1175)的夏天,他与朋友一道重游百丈山,写下了这篇山水名作。走进作品基础练习1.注字音 走进作品基础练习2.解多义 走进作品基础练习走进作品基础练习走进作品基础练习3.辨活用

(1)南与东谷水并注池中(南:名词作状语,在南面)

(2)独夜卧其上(夜:名词作状语,在夜里)

(3)于林薄间东南望(东南:名词作状语,向东南)

(4)循磴而东,即得小涧(东:名词用作动词,向东走)

(5)度而北,蹑石梯数级入庵(北:名词用作动词,向北走)

(6)日光烛之,璀璨夺目(烛:名词用作动词,照耀)

(7)自高淙下(下:名词用作动词,流下)

(8)出山门而东(东:名词用作动词,向东走)

(9)旦起下视(下:名词作状语,向下)走进作品基础练习4.明句式

(1)而最其可观者,石磴、小涧、山门、石台、西阁瀑布也(判断句)

(2)而远近诸山出其中者(定语后置)

(3)而作神祠于其东(介宾短语后置)

5.积名句

(1)等闲识得东风面,万紫千红总是春。(《春日》)

(2)问渠那得清如许,为有源头活水来。(《观书有感(其一)》)句段点评自主探究1.庵才老屋数间,卑庳迫隘,无足观,独其西阁为胜。

翻译庵里只有几间老屋,低矮局促,没有什么值得观赏的,只有庵中的西阁楼风景优美。

点评此句巧设悬念。几间老屋,低矮局促狭窄,不值得观赏,而西阁楼又美在何处呢?让读者急于阅读下文,寻找答案。

2.独夜卧其上,则枕席之下终夕潺潺,久而益悲,为可爱耳。

翻译唯独在夜里睡在西阁楼上,枕席下面就整夜都响着潺潺的流水声,听久了更感到悲凉,这种情境是令人喜爱的。

点评此句写出了作者自己夜宿听泉的感受。夜宿西阁,听着枕席下潺潺的流水声,久了也会让人感到悲凉。而作者笔锋一转,认为此情此景可爱之至,可见作者心胸之开阔,境界之高远。句段点评自主探究3.于林薄间东南望,见瀑布自前岩穴瀵涌而出,投空下数十尺,其沫乃如散珠喷雾,日光烛之,璀璨夺目,不可正视。

翻译在密林之中向东南眺望,可以看见瀑布由前方岩石洞穴中喷涌而出,凌空而下长达几十尺,瀑布的飞沫就像飞散的珍珠、喷洒的雾气,在日光照射之下,光彩鲜明、晃人眼目,让人不敢正视。

点评作者远眺瀑布,用词精当,设喻巧妙。“瀵涌”一词,表现出了水势之大。将瀑布的飞沫比作飞散的珍珠也颇具神韵。我们不禁联想到李白的诗句:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。句段点评自主探究4.旦起下视,白云满川,如海波起伏,而远近诸山出其中者,皆若飞浮来往,或涌或没,顷刻万变。

翻译早晨起床向山下探视,满山遍野白云飘荡,像大海波涛起伏,而远近各座山峰隐现于其中,就像时而在飞奔,时而在漂浮来往,有的涌现,有的隐没,顷刻之间,变化万千。

点评作者借助比喻、拟人的修辞手法,将清晨白云缭绕下的群山,以动态的形式形象地展现于读者面前,让读者感觉静止的群山也具有了生命的活力。句段点评自主探究5.畏险者或不敢度。然山之可观者至是则亦穷矣。

翻译那些畏惧险途的人不敢走。但百丈山值得观赏的景物到此也就穷尽了。

点评其实这句话的意思是说,不是百丈山本身优美的风景没有了,而是对于那些畏惧涉险的人来说它的优美风景也就不存在了。无限风光在险峰,风景再美,如果不敢前往观赏,那跟没有还有什么区别呢?此语寓意深刻,蕴含着精妙的人生哲理,也含蓄地说明了付出与回报、奋斗与收获的道理。句段点评自主探究1.本篇游记主要表现了百丈山哪些美的特点?

提示第一段重在表现其险奇之美,第二段重在表现其幽秀之美,第三段则重在表现其壮美。

2.为什么作者笔下的山能写得极具层次感?

提示作者先选取了一个独特的视角,从缺口中遥望远山。然后作者又以一峰挺拔高出和群山逶迤而去相组合,形成了一幅层次感极强的图画。接着作者以固定的景点,用傍晚和清晨两个不同时间的景观,构思两幅图画,进一步渲染了壮美的特征。晚景突出的是色彩绚烂之美,晨景凸现的则是云海的变幻美。这样,在作者详尽描述的百丈山景中就兼具了险奇、幽静、五彩、飞动、变幻等诸种美的形态。句段点评自主探究3.作者是如何把百丈山的美同文章详略安排结合到一起的?

提示作者的审美判断决定了景物的可观与不可观,安排了呼应的艺术结构,从而相应地规定了文字详略的差异。简言之,可观处则详写,不可观处则从略。本文具有将景点叙述的安排和结构的呼应相结合的特点,由于详略安排,那条对称呼应的结构线索就显得更为明晰。略写处一笔带过,略无滞碍;详写处必细为描绘,从多个层次、角度来显示百丈山的优美姿态。如次段山门前后诸景点的描述历历如绘,细数途中经见的诸多景象。在详略安排中作者又能突出重点,这段描写以“涧”为中心,以水的描写为重点。“苍藤古木”的掩映,“水皆清澈,自高淙下,其声溅溅然”的恬静,“风来两峡间,终日不绝”的神韵,幽静怡人,清冽爽心,让人神游嗟赏不已。